01 编译的全过程都悄悄做了哪些事情?

你好,我是宫文学。

正如我在开篇词中所说的,这一季课程的设计,是要带你去考察实际编译器的代码,把你带到编译技术的第一现场,让你以最直观、最接地气的方式理解编译器是怎么做出来的。

但是,毕竟编译领域还是有很多基本概念的。对于编译原理基础不太扎实的同学来说,在跟随我出发探险之前,最好还是做一点准备工作,磨刀不误砍柴工嘛。所以,在正式开始本课程之前,我会先花8讲的时间,用通俗的语言,帮你把编译原理的知识体系梳理一遍。

当然,对于已经学过编译原理的同学来说,这几讲可以帮助你复习以前学过的知识,把相关的知识点从遥远的记忆里再调出来,重温一下,以便更好地进入状态。

今天这一讲,我首先带你从宏观上理解一下整个编译过程。后面几讲中,我再针对编译过程中的每个阶段做细化讲解。

好了,让我们开始吧。

编译,其实就是把源代码变成目标代码的过程。如果源代码编译后要在操作系统上运行,那目标代码就是汇编代码,我们再通过汇编和链接的过程形成可执行文件,然后通过加载器加载到操作系统里执行。如果编译后是在解释器里执行,那目标代码就可以不是汇编代码,而是一种解释器可以理解的中间形式的代码即可。

我举一个很简单的例子。这里有一段C语言的程序,我们一起来看看它的编译过程。

这段源代码,如果把它编译成汇编代码,大致是下面这个样子:

.section __TEXT,__text,regular,pure_instructions

.globl _foo ## -- Begin function foo

_foo: ## @foo

pushq %rbp

movq %rsp, %rbp

movl %edi, -4(%rbp)

movl -4(%rbp), %eax

addl $3, %eax

movl %eax, -8(%rbp)

movl -8(%rbp), %eax

popq %rbp

retq

你可以看出,源代码和目标代码之间的差异还是很大的。那么,我们怎么实现这个翻译呢?

其实,编译和把英语翻译成汉语的大逻辑是一样的。前提是你要懂这两门语言,这样你看到一篇英语文章,在脑子里理解以后,就可以把它翻译成汉语。编译器也是一样,你首先需要让编译器理解源代码的意思,然后再把它翻译成另一种语言。

表面上看,好像从英语到汉语,一下子就能翻译过去。但实际上,大脑一瞬间做了很多个步骤的处理,包括识别一个个单词,理解语法结构,然后弄明白它的意思。同样,编译器翻译源代码,也需要经过多个处理步骤,如下图所示。

图1:编译的各个阶段

我来解释一下各个步骤。

词法分析(Lexical Analysis)

首先,编译器要读入源代码。

在编译之前,源代码只是一长串字符而已,这显然不利于编译器理解程序的含义。所以,编译的第一步,就是要像读文章一样,先把里面的单词和标点符号识别出来。程序里面的单词叫做Token,它可以分成关键字、标识符、字面量、操作符号等多个种类。把字符串转换为Token的这个过程,就叫做词法分析。

图2:把字符串转换为Token(注意:其中的空白字符,代表空格、tab、回车和换行符,EOF是文件结束符)

语法分析(Syntactic Analysis)

识别出Token以后,离编译器明白源代码的含义仍然有很长一段距离。下一步,我们需要让编译器像理解自然语言一样,理解它的语法结构。这就是第二步,语法分析。

上语文课的时候,老师都会让你给一个句子划分语法结构。比如说:“我喜欢又聪明又勇敢的你”,它的语法结构可以表示成下面这样的树状结构。

图3:把一个句子变成语法树

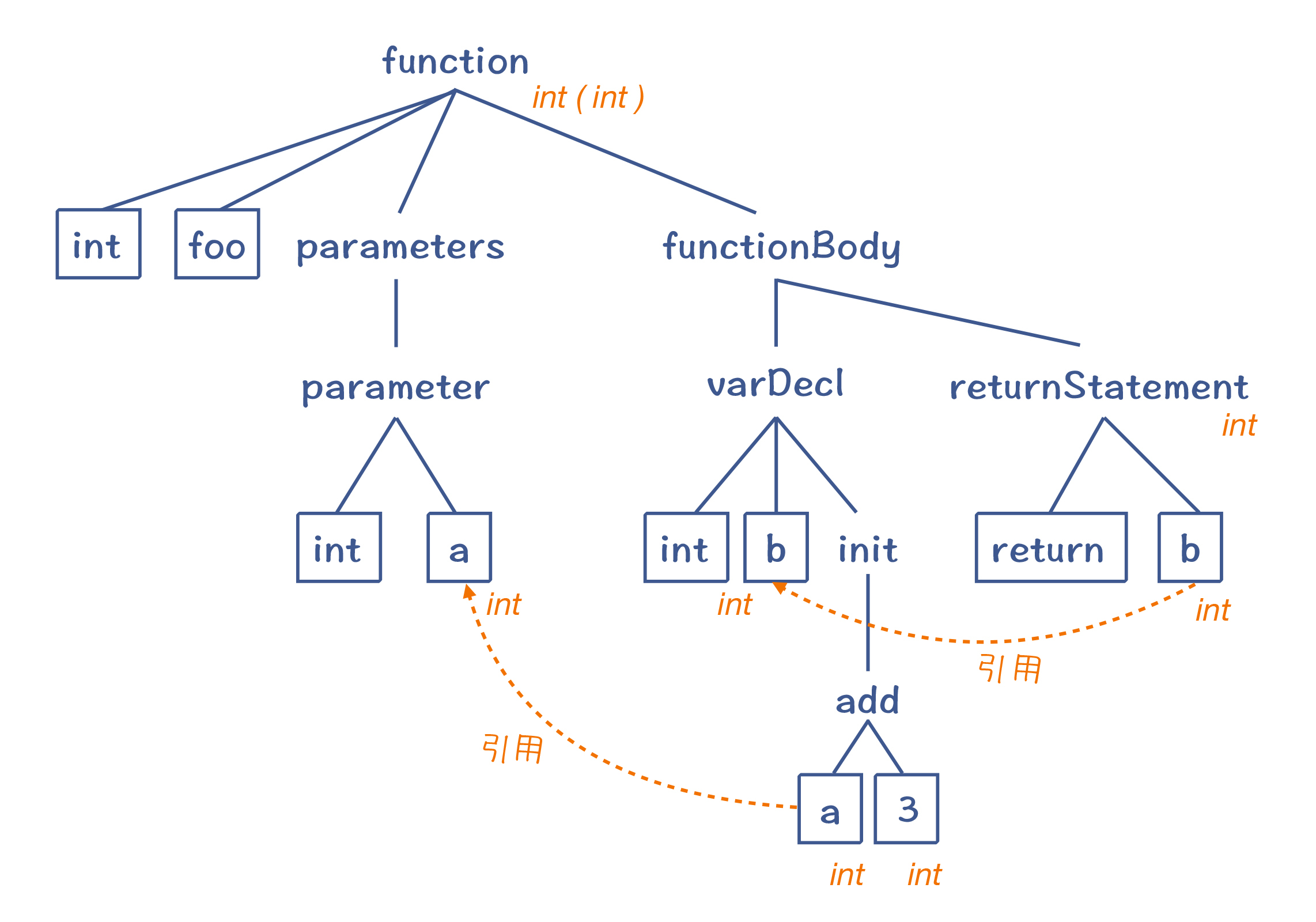

那么在编译器里,语法分析阶段也会把Token串,转换成一个体现语法规则的、树状的数据结构,这个数据结构叫做抽象语法树(AST,Abstract Syntax Tree)。我们前面的示例程序转换为AST以后,大概是下面这个样子:

图4:foo函数对应的语法树

这样的一棵AST反映了示例程序的语法结构。比如说,我们知道一个函数的定义包括了返回值类型、函数名称、0到多个参数和函数体等。这棵抽象语法树的顶部就是一个函数节点,它包含了四个子节点,刚好反映了函数的语法。

再进一步,函数体里面还可以包含多个语句,如变量声明语句、返回语句,它们构成了函数体的子节点。然后,每个语句又可以进一步分解,直到叶子节点,就不可再分解了。而叶子节点,就是词法分析阶段生成的Token(图中带边框的节点)。对这棵AST做深度优先的遍历,你就能依次得到原来的Token。

语义分析(Semantic Analysis)

生成AST以后,程序的语法结构就很清晰了,编译工作往前迈进了一大步。但这棵树到底代表了什么意思,我们目前仍然不能完全确定。

比如说,表达式“a+3”在计算机程序里的完整含义是:“获取变量a的值,把它跟字面量3的值相加,得到最终结果。”但我们目前只得到了这么一棵树,完全没有上面这么丰富的含义。

图5:a+3对应的AST

这就好比西方的儿童,很小的时候就能够给大人读报纸。因为他们懂得发音规则,能念出单词来(词法分析),也基本理解语法结构(他们不见得懂主谓宾这样的术语,但是凭经验已经知道句子有不同的组成部分),可以读得抑扬顿挫(语法分析),但是他们不懂报纸里说的是什么,也就是不懂语义。这就是编译器解读源代码的下一步工作,语义分析。

那么,怎样理解源代码的语义呢?

实际上,语言的设计者在定义类似“a+3”中加号这个操作符的时候,是给它规定了一些语义的,就是要把加号两边的数字相加。你在阅读某门语言的标准时,也会看到其中有很多篇幅是在做语义规定。在ECMAScript(也就是JavaScript)标准2020版中,Semantic这个词出现了657次。下图是其中加法操作的语义规则,它对于如何计算左节点、右节点的值,如何进行类型转换等,都有规定。

图6:ECMAScript标准中加法操作的语义规则

所以,我们可以在每个AST节点上附加一些语义规则,让它能反映语言设计者的本意。

- add节点:把两个子节点的值相加,作为自己的值;

- 变量节点(在等号右边的话):取出变量的值;

- 数字字面量节点:返回这个字面量代表的值。

这样的话,如果你深度遍历AST,并执行每个节点附带的语义规则,就可以得到a+3的值。这意味着,我们正确地理解了这个表达式的含义。运用相同的方法,我们也就能够理解一个句子的含义、一个函数的含义,乃至整段源代码的含义。

这也就是说,AST加上这些语义规则,就能完整地反映源代码的含义。这个时候,你就可以做很多事情了。比如,你可以深度优先地遍历AST,并且一边遍历,一边执行语法规则。那么这个遍历过程,就是解释执行代码的过程。你相当于写了一个基于AST的解释器。

不过在此之前,编译器还要做点语义分析工作。那么这里的语义分析是要解决什么问题呢?

给你举个例子,如果我把示例程序稍微变换一下,加一个全局变量的声明,这个全局变量也叫a。那你觉得“a+3”中的变量a指的是哪个变量?

我们知道,编译程序要根据C语言在作用域方面的语义规则,识别出“a+3”中的a,所以这里指的其实是函数参数中的a,而不是全局变量的a。这样的话,我们在计算“a+3”的时候才能取到正确的值。

而把“a+3”中的a,跟正确的变量定义关联的过程,就叫做引用消解(Resolve)。这个时候,变量a的语义才算是清晰了。

变量有点像自然语言里的代词,比如说,“我喜欢又聪明又勇敢的你”中的“我”和“你”,指的是谁呢?如果这句话前面有两句话,“我是春娇,你是志明”,那这句话的意思就比较清楚了,是“春娇喜欢又聪明又勇敢的志明”。

引用消解需要在上下文中查找某个标识符的定义与引用的关系,所以我们现在可以回答前面的问题了,语义分析的重要特点,就是做上下文相关的分析。

在语义分析阶段,编译器还会识别出数据的类型。比如,在计算“a+3”的时候,我们必须知道a和3的类型是什么。因为即使同样是加法运算,对于整型和浮点型数据,其计算方法也是不一样的。

语义分析获得的一些信息(引用消解信息、类型信息等),会附加到AST上。这样的AST叫做带有标注信息的AST(Annotated AST/Decorated AST),用于更全面地反映源代码的含义。

图7:带有标注信息的AST

好了,前面我所说的,都是如何让编译器更好地理解程序的语义。不过在语义分析阶段,编译器还要做很多语义方面的检查工作。

在自然语言里,我们可以很容易写出一个句子,它在语法上是正确的,但语义上是错误的。比如,“小猫喝水”这句话,它在语法和语义上都是对的;而“水喝小猫”这句话,语法是对的,语义上则是不对的。

计算机程序也会存在很多类似的语义错误的情况。比如说,对于“int b = a+3”的这个语句,语义规则要求,等号右边的表达式必须返回一个整型的数据(或者能够自动转换成整型的数据),否则就跟变量b的类型不兼容。如果右边的表达式“a+3”的计算结果是浮点型的,就违背了语义规则,就要报错。

总结起来,在语义分析阶段,编译器会做语义理解和语义检查这两方面的工作。词法分析、语法分析和语义分析,统称编译器的前端,它完成的是对源代码的理解工作。

做完语义分析以后,接下来编译器要做什么呢?

本质上,编译器这时可以直接生成目标代码,因为编译器已经完全理解了程序的含义,并把它表示成了带有语义信息的AST、符号表等数据结构。

生成目标代码的工作,叫做后端工作。做这项工作有一个前提,就是编译器需要懂得目标语言,也就是懂得目标语言的词法、语法和语义,这样才能保证翻译的准确性。这是显而易见的,只懂英语,不懂汉语,是不可能做英译汉的。通常来说,目标代码指的是汇编代码,它是汇编器(Assembler)所能理解的语言,跟机器码有直接的对应关系。汇编器能够将汇编代码转换成机器码。

熟练掌握汇编代码对于初学者来说会有一定的难度。但更麻烦的是,对于不同架构的CPU,还需要生成不同的汇编代码,这使得我们的工作量更大。所以,我们通常要在这个时候增加一个环节:先翻译成中间代码(Intermediate Representation,IR)。

中间代码(Intermediate Representation)

中间代码(IR),是处于源代码和目标代码之间的一种表示形式。

我们倾向于使用IR有两个原因。

第一个原因,是很多解释型的语言,可以直接执行IR,比如Python和Java。这样的话,编译器生成IR以后就完成任务了,没有必要生成最终的汇编代码。

第二个原因更加重要。我们生成代码的时候,需要做大量的优化工作。而很多优化工作没有必要基于汇编代码来做,而是可以基于IR,用统一的算法来完成。

优化(Optimization)

那为什么需要做优化工作呢?这里又有两大类的原因。

第一个原因,是源语言和目标语言有差异。源语言的设计目的是方便人类表达和理解,而目标语言是为了让机器理解。在源语言里很复杂的一件事情,到了目标语言里,有可能很简单地就表达出来了。

比如“I want to hold your hand and with you I will grow old.” 这句话挺长的吧?用了13个单词,但它实际上是诗经里的“执子之手,与子偕老”对应的英文。这样看来,还是中国文言文承载信息的效率更高。

同样的情况在编程语言里也有。以Java为例,我们经常为某个类定义属性,然后再定义获取或修改这些属性的方法:

Class Person{

private String name;

public String getName(){

return name;

}

public void setName(String newName){

this.name = newName

}

}

如果你在程序里用“person.getName()”来获取Person的name字段,会是一个开销很大的操作,因为它涉及函数调用。在汇编代码里,实现一次函数调用会做下面这一大堆事情:

#调用者的代码

保存寄存器1 #保存现有寄存器的值到内存

保存寄存器2

...

保存寄存器n

把返回地址入栈

把person对象的地址写入寄存器,作为参数

跳转到getName函数的入口

#_getName 程序

在person对象的地址基础上,添加一个偏移量,得到name字段的地址

从该地址获取值,放到一个用于保存返回值的寄存器

跳转到返回地

你看了这段伪代码,就会发现,简单的一个getName()方法,开销真的很大。保存和恢复寄存器的值、保存和读取返回地址,等等,这些操作会涉及好几次读写内存的操作,要花费大量的时钟周期。但这个逻辑其实是可以简化的。

怎样简化呢?就是跳过方法的调用。我们直接根据对象的地址计算出name属性的地址,然后直接从内存取值就行。这样优化之后,性能会提高好多倍。

这种优化方法就叫做内联(inlining),也就是把原来程序中的函数调用去掉,把函数内的逻辑直接嵌入函数调用者的代码中。在Java语言里,这种属性读写的代码非常多。所以,Java的JIT编译器(把字节码编译成本地代码)很重要的工作就是实现内联优化,这会让整体系统的性能提高很大的一个百分比!

总结起来,我们在把源代码翻译成目标代码的过程中,没有必要“直译”,而是可以“意译”。这样我们完成相同的工作,对资源的消耗会更少。

第二个需要优化工作的原因,是程序员写的代码不是最优的,而编译器会帮你做纠正。比如下面这段代码中的bar()函数,里面就有多个地方可以优化。甚至,整个对bar()函数的调用,也可以省略,因为bar()的值一定是101。这些优化工作都可以在编译期间完成。

int bar(){

int a = 10*10; //这里在编译时可以直接计算出100这个值,这叫做“常数折叠”

int b = 20; //这个变量没有用到,可以在代码中删除,这叫做“死代码删除”

if (a>0){ //因为a一定大于0,所以判断条件和else语句都可以去掉

return a+1; //这里可以在编译器就计算出是101

}

else{

return a-1;

}

}

int a = bar(); //这里可以直接换成 a=101

综上所述,在生成目标代码之前,需要做的优化工作可以有很多,这通常也是编译器在运行时,花费时间最长的一个部分。

图8:多个前端和多个后端,可以采用统一的IR

而采用中间代码来编写优化算法的好处,是可以把大部分的优化算法,写成与具体CPU架构无关的形式,从而大大降低编译器适配不同CPU的工作量。并且,如果采用像LLVM这样的工具,我们还可以让多种语言的前端生成相同的中间代码,这样就可以复用中端和后端的程序了。

生成目标代码

编译器最后一个阶段的工作,是生成高效率的目标代码,也就是汇编代码。这个阶段,编译器也有几个重要的工作。

第一,是要选择合适的指令,生成性能最高的代码。

第二,是要优化寄存器的分配,让频繁访问的变量(比如循环变量)放到寄存器里,因为访问寄存器要比访问内存快100倍左右。

第三,是在不改变运行结果的情况下,对指令做重新排序,从而充分运用CPU内部的多个功能部件的并行计算能力。

目标代码生成以后,整个编译过程就完成了。

课程小结

本讲我从头到尾概要地讲解了编译的过程,希望你能了解每一个阶段存在的原因(Why),以及要完成的主要任务(What)。编译是一个比较复杂的过程,但如果我们能够分而治之,那么每一步的挑战就会降低很多。这样最后针对每个子任务,我们就都能找到解决的办法。

我希望这一讲能帮你在大脑里建立起一个概要的地图。在后面几讲中,我会对编译过程的各个环节展开讨论,让你有越来越清晰的理解。

一课一思

你觉得做计算机语言的编译和自然语言的翻译,有哪些地方是相同的,哪些地方是不同的?

欢迎在留言区分享你的见解,也欢迎你把今天的内容分享给更多的朋友。感谢阅读,我们下一讲再见。

- 鱼_XueTr 👍(87) 💬(3)

自然语言与编程语言翻译基本都是经过相同的步骤流程:词法分词,语法分析,语义分析,token翻译,重组,优化结构,到最后的结果。 但是编程语言与自然语言相比: 1. 词汇量:编程语言的关键字等标识有限,自然语言的词汇量巨量无限 2. 结构化:编程语言是结构化的,自然语言是非结构化 3. 歧义性:编程语言都有确定的语义表达,自然语言不同语境不同的意思 4. 容错性:程序必须保证拼写绝对正确,自然语言更随意,也容许有错误表达 5. 易变性:编程语言的变化缓慢又小,自然语言的变化随着社会发展 6. 简略性:编程语言要求准确细致满足所有运行条件,自然语言简略干练形式不限

2020-06-01 - sugar 👍(13) 💬(4)

回答课后思考题: 计算机语言编译和自然语言的翻译,做的事情本质上都是输入“遵循某种文法所说出的话”,输出“按照另外一种文法,把同样的话给表达出来”,这么件事~ 如果说区别的话,处理的文法是不一样复杂的,自然语言是0型文法,而计算机语言的处理基本上都是在2型文法和3型文法的层面上,只有涉及意义处理才会做一些1型文法层面的事儿。 毕竟,计算机语言在设计时就要考虑到可以被计算机去执行,所以其必须考虑逻辑严谨; 而自然语言,中文、英文这些语言的历史包袱很重,而且语言最初设计的目的也不是为了给机器去跑,而是服务于广大人民群众呀~ 按形式语言这门学科的定义,自然语言对应的是图灵机,所以对自然语言的处理已经是AI领域研究的范畴~ 望老师指点~

2020-06-01 - 😐饲养员小张😐 👍(5) 💬(1)

老师可以在这些流程里面带上符号表么?我理解编译的整个过程都会贯穿符号表,但好像这里面一直没有提,之前的那个编译原理之美中也没有提及

2020-06-02 - 吃鱼 👍(3) 💬(1)

老师,引用消解和我之前在二进制学习里面看到的符号决议是一个概念吗?还有就是汇编的代码以后能否提供intel语法😅表示看这种不是很明了

2020-06-16 - Matrix 👍(3) 💬(1)

计算机语言的编译和自然语言的翻译,从编译器的角度来看,二者在“前端”上是相同的,在“中端”和“后端”上是不同的。自然语言的翻译也需要经过词法分析:获取每个单词;语法分析:分析句子的语法结构;语义分析:通过单词的含义结合句型来获取句子的含义。机器语言的编译为了生成质量更高的目标代码,“中端”会对“前端”的输出进行一系列的优化。而自然语言的翻译会直接利用“前端”的输出,将源语言翻译为目标语言。

2020-06-01 - thomas1994 👍(3) 💬(2)

赞,希望多点图,有图就直观多了

2020-06-01 - 皮特尔 👍(2) 💬(1)

问一个小白问题:不同编程语言的AST规则都一样吗?

2020-06-05 - 奕 👍(2) 💬(1)

希望老师 能详细 讲解一下 AST 有关的知识, AST 在日常工作中用的还是很多的 https://astexplorer.net/ 这个网站经常用,但是有些AST知识还不是很懂

2020-06-03 - Charles 👍(2) 💬(1)

自然语言翻译的是人与人之间的语言,包含人的感性(动物性)语言和理性语言。计算机语言编译一般是将人类语言的理性部分翻译为计算机的语言(CPU指令),以驱动计算机为人类工作。计算机语言编译的抽象语法树可以很深,自然语言一般不会。计算机语言一般要求有明确的语意,而自然语言的上下文可能会非常庞大,同一段语言在不同场合和文化中有不同语意(比如“意思意思“这样的段子),有的甚至是by design的(比如双关)。自然语言以生命(大脑)为基础,从建立于动物(人类)的视觉,听觉,触觉等感官之上的感性语言发展至建立在逻辑之上的理性语言,并在此处与基于二进制运算的计算机语言汇合。

2020-06-02 - Nulk 👍(1) 💬(1)

完整读下来花了将近30分钟,从整体大概理解了编译做的事。打算试着做一个最简单语法的js for循环的解析试下,熟悉整个过程

2020-10-19 - 😐饲养员小张😐 👍(1) 💬(1)

https://swift.org/swift-compiler/ 老师能不能更具象的讲讲 Swift 语言里面 Clang importer,SIL generation,SIL guaranteed transformations,SIL Optimizations 几个步骤的内容,再解释下他们的意义和作用 十分感谢

2020-06-07 - 面向工资编程 👍(1) 💬(1)

相同点都是从 a 到 b, 不同点在于翻译的上下文或者规则过于复杂,比如周星驰给百度的打的广告语“你不知道我知道你不知道”,从什么地方断句都可能是对的,但意思可能又不同。 优化那块比如删除没有使用到的变量,GO 语言里编辑器( 比如 goland )直接会用红色波浪线标出来报错,这是怎么实现的? 利用寄存器优化 PHP 7 里面也有类似的优化。 指令重排听马士兵讲 Java 里似乎会带来一些问题,忘了是什么问题了,不知道有没有同学知道。 最后,既然诗词传播效率高,为啥平时不用诗词沟通?是不是以前没纸,龟壳不够,只能尽量简短。

2020-06-06 - 王成 👍(1) 💬(1)

我的理解 计算机(自然)语言编译是通过词法(单词),文法(语法),语义(句子含义)分析,最终生成计算机(大脑)直接理解的语言,或者生成中间代码IR等(自然语言中母语应该全是中间语言吧)

2020-06-03 - 小晏子 👍(1) 💬(1)

看了留言,总结的很全面了,网上找了找资料,发现还不少,其中知乎上有一篇文章解释的更详细,看有的同学已经贴出来了总结的部分,但是详细解释的部分没有放上去,那么我把链接放上来吧,:编程语言有与自然语言一样的语法么,可否比较一下编程与自然语言的异同? - 人民邮电出版社的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/question/358491132/answer/1010503138

2020-06-02 - Zachary 👍(0) 💬(1)

老师好, 生成目标代码这块有个问题一直很疑惑,:编译器如何选择合适的指令集. 像x86这种有很多扩展指令集, arm指令集也在不断演进, 而实际上大部分不使用动态库的可执行程序都可直接执行, 这里面的奥妙是什么?

2020-12-10