28 异常和中断:程序出错了怎么办?

过去这么多讲,我们的程序都是自动运行且正常运行的。自动运行的意思是说,我们的程序和指令都是一条条顺序执行,你不需要通过键盘或者网络给这个程序任何输入。正常运行是说,我们的程序都是能够正常执行下去的,没有遇到计算溢出之类的程序错误。

不过,现实的软件世界可没有这么简单。一方面,程序不仅是简单的执行指令,更多的还需要和外部的输入输出打交道。另一方面,程序在执行过程中,还会遇到各种异常情况,比如除以0、溢出,甚至我们自己也可以让程序抛出异常。

那这一讲,我就带你来看看,如果遇到这些情况,计算机是怎么运转的,也就是说,计算机究竟是如何处理异常的。

异常:硬件、系统和应用的组合拳

一提到计算机当中的异常(Exception),可能你的第一反应就是C++或者Java中的Exception。不过我们今天讲的,并不是这些软件开发过程中遇到的“软件异常”,而是和硬件、系统相关的“硬件异常”。

当然,“软件异常”和“硬件异常”并不是实际业界使用的专有名词,只是我为了方便给你说明,和C++、Java中软件抛出的Exception进行的人为区分,你明白这个意思就好。

尽管,这里我把这些硬件和系统相关的异常,叫作“硬件异常”。但是,实际上,这些异常,既有来自硬件的,也有来自软件层面的。

比如,我们在硬件层面,当加法器进行两个数相加的时候,会遇到算术溢出;或者,你在玩游戏的时候,按下键盘发送了一个信号给到CPU,CPU要去执行一个现有流程之外的指令,这也是一个“异常”。

同样,来自软件层面的,比如我们的程序进行系统调用,发起一个读文件的请求。这样应用程序向系统调用发起请求的情况,一样是通过“异常”来实现的。

关于异常,最有意思的一点就是,它其实是一个硬件和软件组合到一起的处理过程。异常的前半生,也就是异常的发生和捕捉,是在硬件层面完成的。但是异常的后半生,也就是说,异常的处理,其实是由软件来完成的。

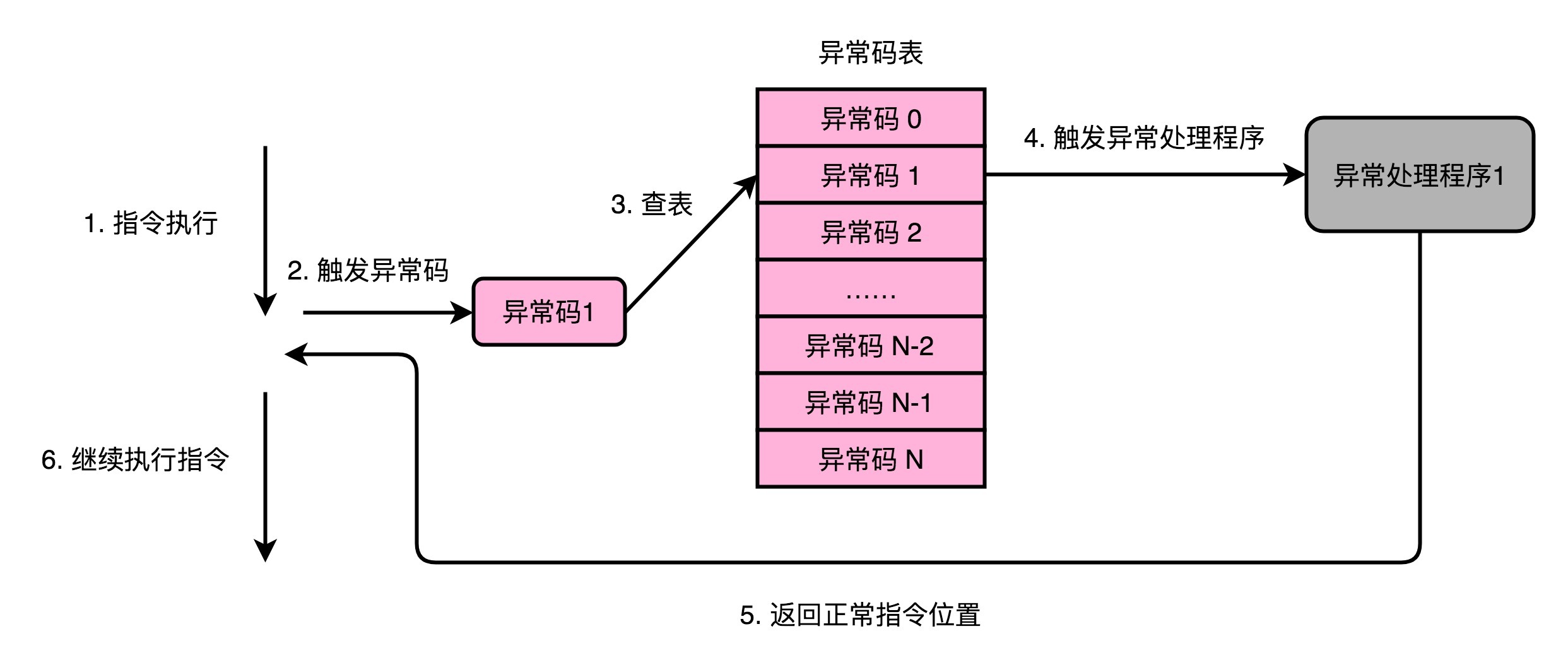

计算机会为每一种可能会发生的异常,分配一个异常代码(Exception Number)。有些教科书会把异常代码叫作中断向量(Interrupt Vector)。异常发生的时候,通常是CPU检测到了一个特殊的信号。比如,你按下键盘上的按键,输入设备就会给CPU发一个信号。或者,正在执行的指令发生了加法溢出,同样,我们可以有一个进位溢出的信号。这些信号呢,在组成原理里面,我们一般叫作发生了一个事件(Event)。CPU在检测到事件的时候,其实也就拿到了对应的异常代码。

这些异常代码里,I/O发出的信号的异常代码,是由操作系统来分配的,也就是由软件来设定的。而像加法溢出这样的异常代码,则是由CPU预先分配好的,也就是由硬件来分配的。这又是另一个软件和硬件共同组合来处理异常的过程。

拿到异常代码之后,CPU就会触发异常处理的流程。计算机在内存里,会保留一个异常表(Exception Table)。也有地方,把这个表叫作中断向量表(Interrupt Vector Table),好和上面的中断向量对应起来。这个异常表有点儿像我们在第10讲里讲的GOT表,存放的是不同的异常代码对应的异常处理程序(Exception Handler)所在的地址。

我们的CPU在拿到了异常码之后,会先把当前的程序执行的现场,保存到程序栈里面,然后根据异常码查询,找到对应的异常处理程序,最后把后续指令执行的指挥权,交给这个异常处理程序。

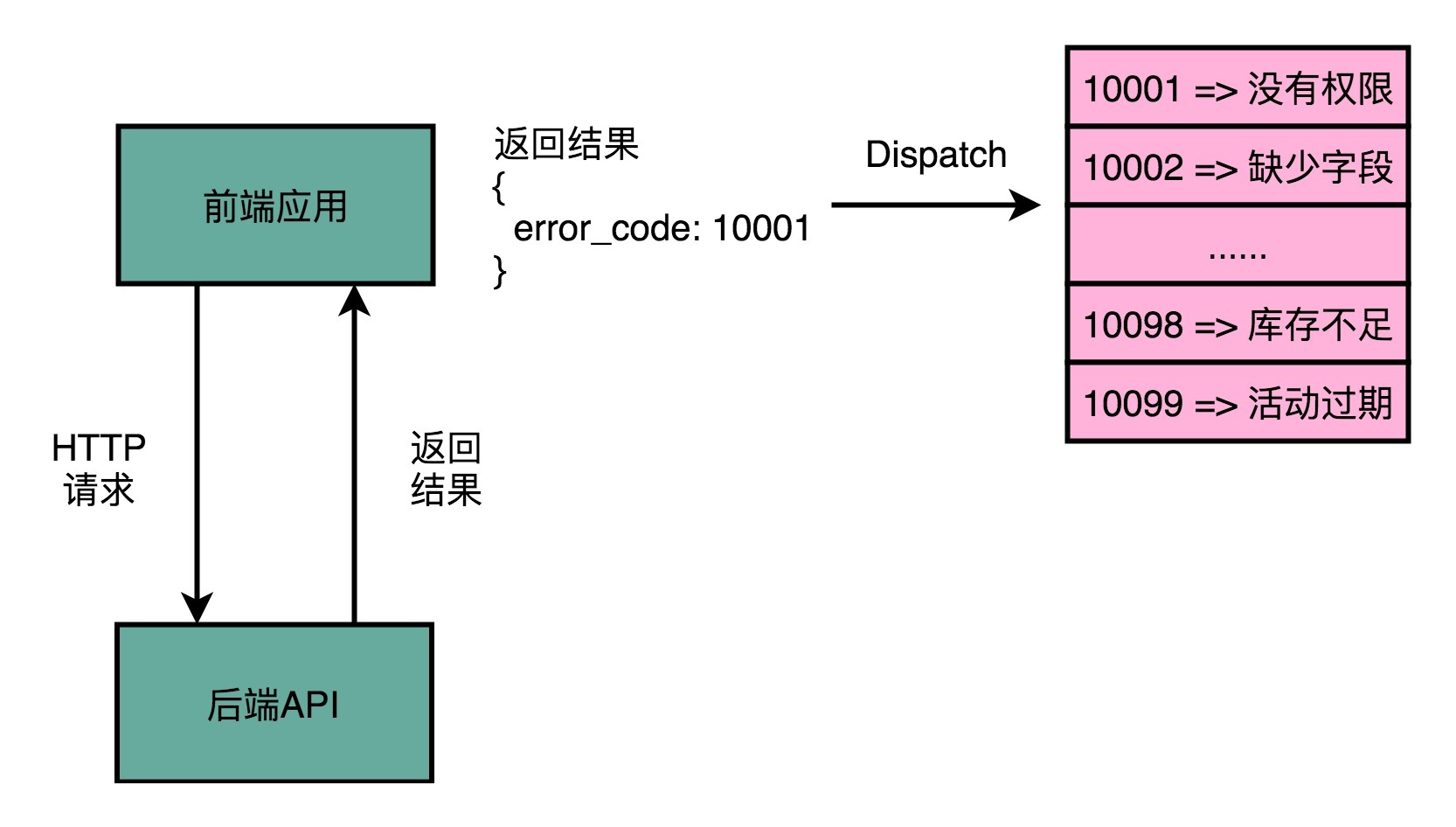

这样“检测异常,拿到异常码,再根据异常码进行查表处理”的模式,在日常开发的过程中是很常见的。

比如说,现在我们日常进行的Web或者App开发,通常都是前后端分离的。前端的应用,会向后端发起HTTP的请求。当后端遇到了异常,通常会给到前端一个对应的错误代码。前端的应用根据这个错误代码,在应用层面去进行错误处理。在不能处理的时候,它会根据错误代码向用户显示错误信息。

public class LastChanceHandler implements Thread.UncaughtExceptionHandler {

@Override

public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) {

// do something here - log to file and upload to server/close resources/delete files...

}

}

Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler(new LastChanceHandler());

Java里面,可以设定ExceptionHandler,来处理线程执行中的异常情况

再比如说,Java里面,我们使用一个线程池去运行调度任务的时候,可以指定一个异常处理程序。对于各个线程在执行任务出现的异常情况,我们是通过异常处理程序进行处理,而不是在实际的任务代码里处理。这样,我们就把业务处理代码就和异常处理代码的流程分开了。

异常的分类:中断、陷阱、故障和中止

我在前面说了,异常可以由硬件触发,也可以由软件触发。那我们平时会碰到哪些异常呢?下面我们就一起来看看。

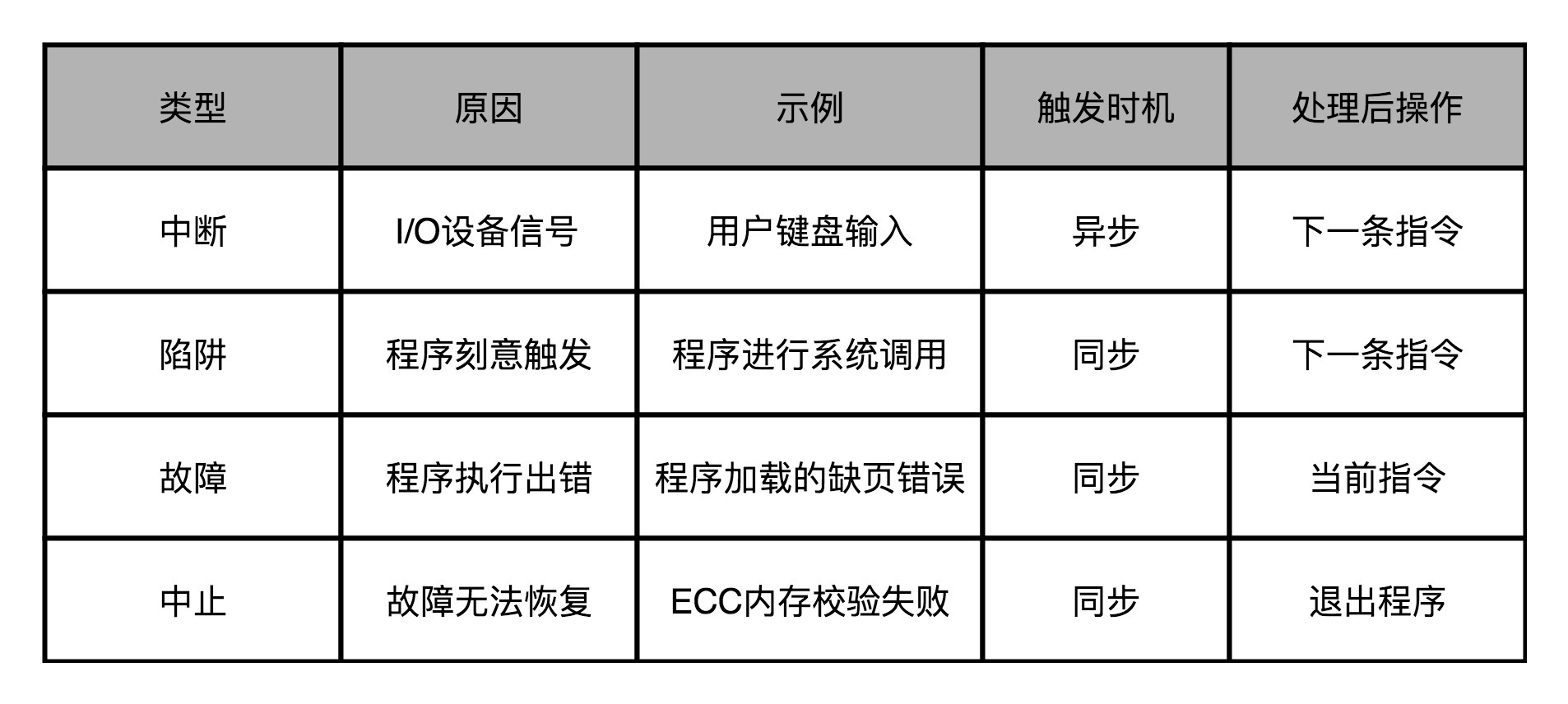

第一种异常叫中断(Interrupt)。顾名思义,自然就是程序在执行到一半的时候,被打断了。这个打断执行的信号,来自于CPU外部的I/O设备。你在键盘上按下一个按键,就会对应触发一个相应的信号到达CPU里面。CPU里面某个开关的值发生了变化,也就触发了一个中断类型的异常。

第二种异常叫陷阱(Trap)。陷阱,其实是我们程序员“故意“主动触发的异常。就好像你在程序里面打了一个断点,这个断点就是设下的一个"陷阱"。当程序的指令执行到这个位置的时候,就掉到了这个陷阱当中。然后,对应的异常处理程序就会来处理这个"陷阱"当中的猎物。

最常见的一类陷阱,发生在我们的应用程序调用系统调用的时候,也就是从程序的用户态切换到内核态的时候。我们在第3讲讲CPU性能的时候说过,可以用Linux下的time指令,去查看一个程序运行实际花费的时间,里面有在用户态花费的时间(user time),也有在内核态发生的时间(system time)。

我们的应用程序通过系统调用去读取文件、创建进程,其实也是通过触发一次陷阱来进行的。这是因为,我们用户态的应用程序没有权限来做这些事情,需要把对应的流程转交给有权限的异常处理程序来进行。

第三种异常叫故障(Fault)。它和陷阱的区别在于,陷阱是我们开发程序的时候刻意触发的异常,而故障通常不是。比如,我们在程序执行的过程中,进行加法计算发生了溢出,其实就是故障类型的异常。这个异常不是我们在开发的时候计划内的,也一样需要有对应的异常处理程序去处理。

故障和陷阱、中断的一个重要区别是,故障在异常程序处理完成之后,仍然回来处理当前的指令,而不是去执行程序中的下一条指令。因为当前的指令因为故障的原因并没有成功执行完成。

最后一种异常叫中止(Abort)。与其说这是一种异常类型,不如说这是故障的一种特殊情况。当CPU遇到了故障,但是恢复不过来的时候,程序就不得不中止了。

在这四种异常里,中断异常的信号来自系统外部,而不是在程序自己执行的过程中,所以我们称之为“异步”类型的异常。而陷阱、故障以及中止类型的异常,是在程序执行的过程中发生的,所以我们称之为“同步“类型的异常。

在处理异常的过程当中,无论是异步的中断,还是同步的陷阱和故障,我们都是采用同一套处理流程,也就是上面所说的,“保存现场、异常代码查询、异常处理程序调用“。而中止类型的异常,其实是在故障类型异常的一种特殊情况。当故障发生,但是我们发现没有异常处理程序能够处理这种异常的情况下,程序就不得不进入中止状态,也就是最终会退出当前的程序执行。

异常的处理:上下文切换

在实际的异常处理程序执行之前,CPU需要去做一次“保存现场”的操作。这个保存现场的操作,和我在第7讲里讲解函数调用的过程非常相似。

因为切换到异常处理程序的时候,其实就好像是去调用一个异常处理函数。指令的控制权被切换到了另外一个"函数"里面,所以我们自然要把当前正在执行的指令去压栈。这样,我们才能在异常处理程序执行完成之后,重新回到当前的指令继续往下执行。

不过,切换到异常处理程序,比起函数调用,还是要更复杂一些。原因有下面几点。

第一点,因为异常情况往往发生在程序正常执行的预期之外,比如中断、故障发生的时候。所以,除了本来程序压栈要做的事情之外,我们还需要把CPU内当前运行程序用到的所有寄存器,都放到栈里面。最典型的就是条件码寄存器里面的内容。

第二点,像陷阱这样的异常,涉及程序指令在用户态和内核态之间的切换。对应压栈的时候,对应的数据是压到内核栈里,而不是程序栈里。

第三点,像故障这样的异常,在异常处理程序执行完成之后。从栈里返回出来,继续执行的不是顺序的下一条指令,而是故障发生的当前指令。因为当前指令因为故障没有正常执行成功,必须重新去执行一次。

所以,对于异常这样的处理流程,不像是顺序执行的指令间的函数调用关系。而是更像两个不同的独立进程之间在CPU层面的切换,所以这个过程我们称之为上下文切换(Context Switch)。

总结延伸

这一讲,我给你讲了计算机里的“异常”处理流程。这里的异常可以分成中断、陷阱、故障、中止这样四种情况。这四种异常,分别对应着I/O设备的输入、程序主动触发的状态切换、异常情况下的程序出错以及出错之后无可挽回的退出程序。

当CPU遭遇了异常的时候,计算机就需要有相应的应对措施。CPU会通过“查表法”来解决这个问题。在硬件层面和操作系统层面,各自定义了所有CPU可能会遇到的异常代码,并且通过这个异常代码,在异常表里面查询相应的异常处理程序。在捕捉异常的时候,我们的硬件CPU在进行相应的操作,而在处理异常层面,则是由作为软件的异常处理程序进行相应的操作。

而在实际处理异常之前,计算机需要先去做一个“保留现场”的操作。有了这个操作,我们才能在异常处理完成之后,重新回到之前执行的指令序列里面来。这个保留现场的操作,和我们之前讲解指令的函数调用很像。但是,因为“异常”和函数调用有一个很大的不同,那就是它的发生时间。函数调用的压栈操作我们在写程序的时候完全能够知道,而“异常”发生的时间却很不确定。所以,“异常”发生的时候,我们称之为发生了一次“上下文切换”(Context Switch)。这个时候,除了普通需要压栈的数据外,计算机还需要把所有寄存器信息都存储到栈里面去。

推荐阅读

关于异常和中断,《深入理解计算机系统》的第8章“异常控制流”部分,有非常深入和充分的讲解,推荐你认真阅读一下。

课后思考

很多教科书和网上的文章,会把中断分成软中断和硬中断。你能用自己的话说一说,什么是软中断,什么是硬中断吗?它们和我们今天说的中断、陷阱、故障以及中止又有什么关系呢?

欢迎留言和我分享你的疑惑和见解。你也可以把今天的内容,分享给你的朋友,和他一起学习和进步。

- -_-||| 👍(6) 💬(2)

文中“而是更像两个不同的独立进程之间在 CPU 层面的切换,所以这个过程我们称之为上下文切换(Context Switch)。”,那么,上下文就是运行在cpu层面的一个独立的进程?

2020-01-16 - 沧海一粟 👍(3) 💬(1)

有个疑问,软件层面的错误可以通过捕获-处理这样的流程解决。但是硬件难道永远不会出错吗,比如门电路输出有误,电压不足...等外部因素。换句话说 cpu计算的结果一定是正确的吗?

2023-03-29 - Penn 👍(73) 💬(1)

linux内核中有软中断和硬中断的说法。比如网卡收包时,硬中断对应的概念是中断,即网卡利用信号“告知”CPU有包到来,CPU执行中断向量对应的处理程序,即收到的包拷贝到计算机的内存,然后“通知”软中断有任务需要处理,中断处理程序返回;软中断是一个内核级别的进程(线程),没有对应到本次课程的概念,用于处理硬中断余下的工作,比如网卡收的包需要向上送给协议栈处理。

2019-07-07 - 逆舟 👍(32) 💬(0)

网上搜到的思考题答案,分享给大家: 硬中断由与系统相连的外设(比如网卡、硬盘)自动产生的。主要是用来通知操作系统系统外设状态的变化。 软中断是一组静态定义的下半部分接口,可以在所有的处理器上同时执行,即使两个类型相同也可以。但是一个软中断不会抢占另外的一个软中断,唯一可以抢占软中断的硬中断。 为了满足实时系统的要求,中断处理应该越快越好。编写驱动程序的时候,一个中断产生之后,内核在中断处理函数中可能需要完成很多工作。但是中断处理函数的处理是关闭了中断的。也就是说在响应中断时,系统不能再次响应外部的其它中断。这样的后果会造成有可能丢失外部中断。于是,linux内核设计出了一种架构,中断函数需要处理的任务分为两部分,一部分在中断处理函数中执行,这时系统关闭中断。另外一部分在软件中断中执行,这个时候开启中断,系统可以响应外部中断。 Linux为了实现这个特点,当中断发生的时候硬中断处理那些短时间,就可以完成的工作,而将那些处理事件比较长的工作,放到中断之后来完成,也就是软中断(softirq)来完成。

2020-05-29 - 陆离 👍(7) 💬(2)

硬中断类似键鼠,网卡这些外接设备发出的中断请求,同比与上文的中断。 软中断类似程序内部IO的操作,由程序内部发出中断请求,同比上文的陷阱。

2019-06-28 - 栋能 👍(6) 💬(4)

有点疑问,文中说“故障异常经异常处理程序处理之后会回到故障发生的指令位置,并再执行一次”,并还举例说加法溢出是故障异常,既然按这例子讲,难道再加一次就不会异常了吗?这可能会无限陷入故障异常的死胡同?

2019-07-06 - 陈小狮 👍(4) 💬(4)

老师,请问java语言中的try..catch翻译成机器语言时是不是就是向异常表中注册了异常码? 另外,开发规范中说try..catch不要写在for循环里面,是不是因为以下两点?: 1.for循环里try..catch会导致多次注册异常表? 2.一旦for循环里面的代码发生异常,如果try..catch写在for循环里面,在执行catch异常处理前会发生[保存现场+上下文切换],catch异常处理完成之后上下文切换回来,继续执行for循环里的代码通常情况下可能会再次引发异常处理。而如果放在for循环外层,一旦发生异常,异常处理完毕,则会继续执行后面的代码逻辑。 望解答,谢谢老师!

2020-09-09 - 风 👍(2) 💬(0)

这一讲,我给你讲了计算机里的“异常”处理流程。这里的异常可以分成中断、陷阱、故障、中止这样四种情况。这四种异常,分别对应着 I/O 设备的输入、程序主动触发的状态切换、异常情况下的程序出错以及出错之后无可挽回的退出程序。 当 CPU 遭遇了异常的时候,计算机就需要有相应的应对措施。CPU 会通过“查表法”来解决这个问题。在硬件层面和操作系统层面,各自定义了所有 CPU 可能会遇到的异常代码,并且通过这个异常代码,在异常表里面查询相应的异常处理程序。在捕捉异常的时候,我们的硬件 CPU 在进行相应的操作,而在处理异常层面,则是由作为软件的异常处理程序进行相应的操作。 而在实际处理异常之前,计算机需要先去做一个“保留现场”的操作。有了这个操作,我们才能在异常处理完成之后,重新回到之前执行的指令序列里面来。这个保留现场的操作,和我们之前讲解指令的函数调用很像。但是,因为“异常”和函数调用有一个很大的不同,那就是它的发生时间。函数调用的压栈操作我们在写程序的时候完全能够知道,而“异常”发生的时间却很不确定。所以,“异常”发生的时候,我们称之为发生了一次“上下文切换”(Context Switch)。这个时候,除了普通需要压栈的数据外,计算机还需要把所有寄存器信息都存储到栈里面去。

2020-10-23 - 程序员花卷 👍(2) 💬(1)

软中断,顾名思义,就是程序在执行的过程中所发生的异常,对应的是异步 硬中断,顾名思义,就是程序的异常来自于外部的系统,而不是正在执行的程序,对应的是同步

2019-12-20 - WL 👍(2) 💬(0)

老师请问一下, 是不是无论哪种异常发生都会有一次上下文切换?

2019-06-28 - Magic 👍(1) 💬(0)

软中断:系统调用 硬中断:硬件中断

2020-10-07 - A君 👍(1) 💬(0)

硬中断就是硬件向cpu发出的信号,包括时钟信号、触摸屏触摸信号等,软中断就是陷阱,是程序进入内核态的方法,用于切换cpu模式。

2020-07-04 - chengzise 👍(1) 💬(2)

软件中断对应今天稳重的陷阱。 硬中断对应今天文中的中断,有的还会包含故障,也有的把故障单独归类为异常。

2019-06-28 - Geek_32eddc 👍(0) 💬(0)

软中断 定义:软中断是由软件触发的中断。它通常通过执行特定的指令(如int指令在x86架构中)来模拟硬件中断的效果。 用途:最常见的是用于发起系统调用。当用户空间的应用程序需要请求内核提供的服务时(例如读取文件、创建进程等),就会使用软中断机制来实现从用户态到内核态的切换。 特性:可控且可预测,因为它们是由程序员或操作系统明确设计并主动触发的。 硬中断 定义:硬中断是由外部硬件设备触发的中断。比如键盘按键、磁盘I/O操作完成或者网络接口接收到数据包等情况下,这些硬件会产生信号通知CPU有事件需要处理。 用途:用于响应外部世界的变化,确保实时性和交互性。例如,当你按下键盘上的一个键时,键盘控制器会发送一个硬中断给CPU,告知它有新的输入需要处理。 特性:不可预测,因为它们依赖于外部世界的物理事件,这些事件的发生时间和频率不是由程序本身控制的。

2025-01-14 - Mamba 👍(0) 💬(0)

软中断是由软件产生的中断,通常是在执行特定指令时由程序主动请求的。软中断是一种同步事件,因为它是在程序执行到某个特定点时发生的。 硬中断是由硬件设备产生的中断,是一种异步事件,因为它可以在程序执行的任何时刻发生。

2024-08-29