04 穿越功耗墙,我们该从哪些方面提升“性能”?

上一讲,在讲CPU的性能时,我们提到了这样一个公式:

程序的CPU执行时间 = 指令数×CPI×Clock Cycle Time

这么来看,如果要提升计算机的性能,我们可以从指令数、CPI以及CPU主频这三个地方入手。要搞定指令数或者CPI,乍一看都不太容易。于是,研发CPU的硬件工程师们,从80年代开始,就挑上了CPU这个“软柿子”。在CPU上多放一点晶体管,不断提升CPU的时钟频率,这样就能让CPU变得更快,程序的执行时间就会缩短。

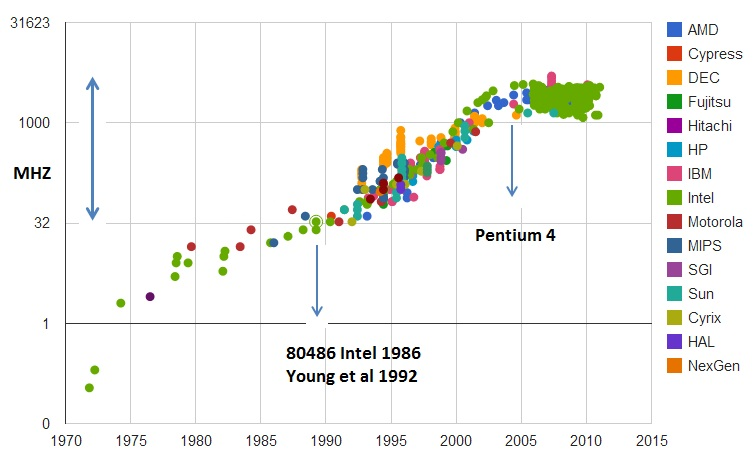

于是,从1978年Intel发布的8086 CPU开始,计算机的主频从5MHz开始,不断提升。1980年代中期的80386能够跑到40MHz,1989年的486能够跑到100MHz,直到2000年的奔腾4处理器,主频已经到达了1.4GHz。而消费者也在这20年里养成了“看主频”买电脑的习惯。当时已经基本垄断了桌面CPU市场的Intel更是夸下了海口,表示奔腾4所使用的CPU结构可以做到10GHz,颇有一点“大力出奇迹”的意思。

功耗:CPU的“人体极限”

然而,计算机科学界从来不相信“大力出奇迹”。奔腾4的CPU主频从来没有达到过10GHz,最终它的主频上限定格在3.8GHz。这还不是最糟的,更糟糕的事情是,大家发现,奔腾4的主频虽然高,但是它的实际性能却配不上同样的主频。想要用在笔记本上的奔腾4 2.4GHz处理器,其性能只和基于奔腾3架构的奔腾M 1.6GHz处理器差不多。

于是,这一次的“大力出悲剧”,不仅让Intel的对手AMD获得了喘息之机,更是代表着“主频时代”的终结。后面几代Intel CPU主频不但没有上升,反而下降了。到如今,2019年的最高配置Intel i9 CPU,主频也只不过是5GHz而已。相较于1978年到2000年,这20年里300倍的主频提升,从2000年到现在的这19年,CPU的主频大概提高了3倍。

奔腾4的主频为什么没能超过3.8GHz的障碍呢?答案就是功耗问题。什么是功耗问题呢?我们先看一个直观的例子。

一个3.8GHz的奔腾4处理器,满载功率是130瓦。这个130瓦是什么概念呢?机场允许带上飞机的充电宝的容量上限是100瓦时。如果我们把这个CPU安在手机里面,不考虑屏幕内存之类的耗电,这个CPU满载运行45分钟,充电宝里面就没电了。而iPhone X使用ARM架构的CPU,功率则只有4.5瓦左右。

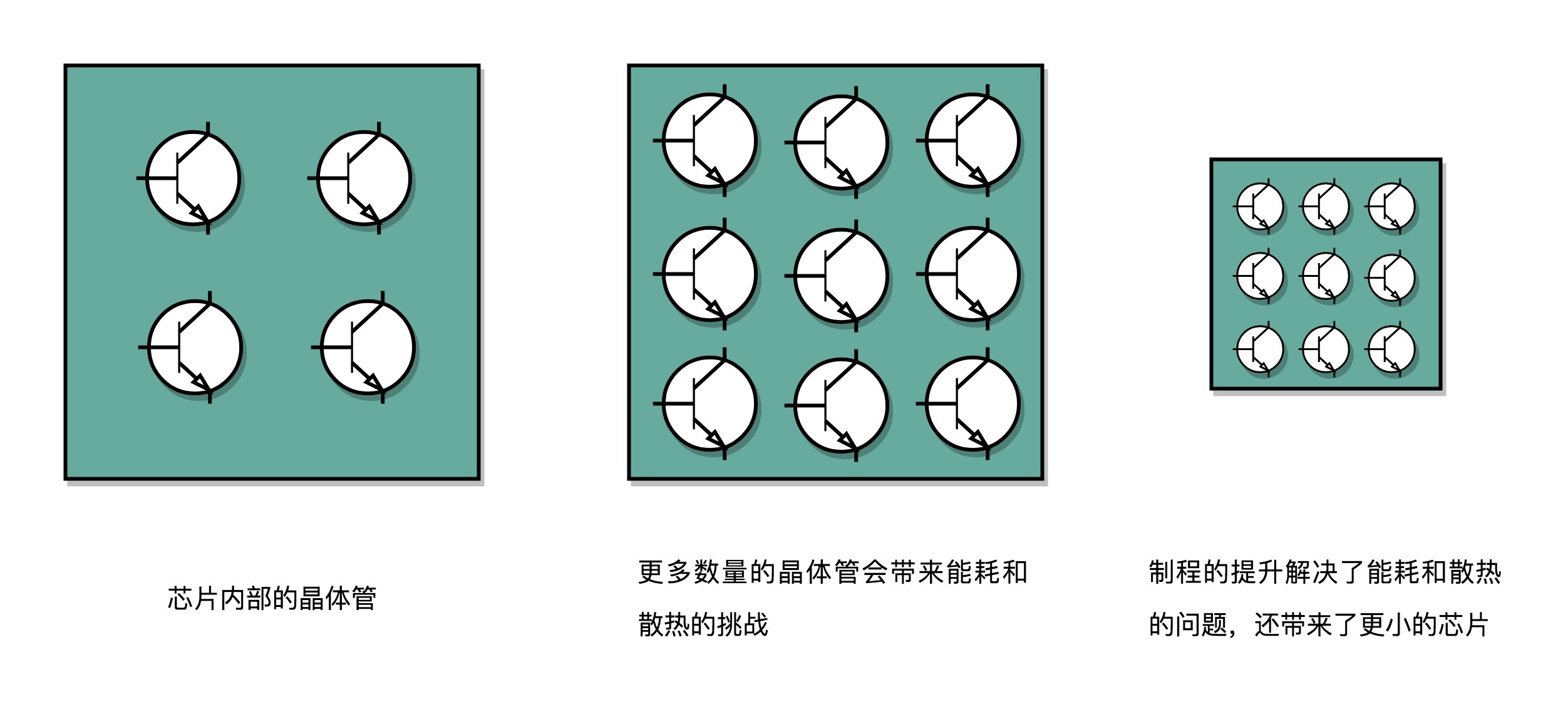

我们的CPU,一般都被叫作超大规模集成电路(Very-Large-Scale Integration,VLSI)。这些电路,实际上都是一个个晶体管组合而成的。CPU在计算,其实就是让晶体管里面的“开关”不断地去“打开”和“关闭”,来组合完成各种运算和功能。

想要计算得快,一方面,我们要在CPU里,同样的面积里面,多放一些晶体管,也就是增加密度;另一方面,我们要让晶体管“打开”和“关闭”得更快一点,也就是提升主频。而这两者,都会增加功耗,带来耗电和散热的问题。

这么说可能还是有点抽象,我还是给你举一个例子。你可以把一个计算机CPU想象成一个巨大的工厂,里面有很多工人,相当于CPU上面的晶体管,互相之间协同工作。

为了工作得快一点,我们要在工厂里多塞一点人。你可能会问,为什么不把工厂造得大一点呢?这是因为,人和人之间如果离得远了,互相之间走过去需要花的时间就会变长,这也会导致性能下降。这就好像如果CPU的面积大,晶体管之间的距离变大,电信号传输的时间就会变长,运算速度自然就慢了。

除了多塞一点人,我们还希望每个人的动作都快一点,这样同样的时间里就可以多干一点活儿了。这就相当于提升CPU主频,但是动作快,每个人就要出汗散热。要是太热了,对工厂里面的人来说会中暑生病,对CPU来说就会崩溃出错。

我们会在CPU上面抹硅脂、装风扇,乃至用上水冷或者其他更好的散热设备,就好像在工厂里面装风扇、空调,发冷饮一样。但是同样的空间下,装上风扇空调能够带来的散热效果也是有极限的。

因此,在CPU里面,能够放下的晶体管数量和晶体管的“开关”频率也都是有限的。一个CPU的功率,可以用这样一个公式来表示:

功耗 ~= 1/2 ×负载电容×电压的平方×开关频率×晶体管数量

那么,为了要提升性能,我们需要不断地增加晶体管数量。同样的面积下,我们想要多放一点晶体管,就要把晶体管造得小一点。这个就是平时我们所说的提升“制程”。从28nm到7nm,相当于晶体管本身变成了原来的1/4大小。这个就相当于我们在工厂里,同样的活儿,我们要找瘦小一点的工人,这样一个工厂里面就可以多一些人。我们还要提升主频,让开关的频率变快,也就是要找手脚更快的工人。

但是,功耗增加太多,就会导致CPU散热跟不上,这时,我们就需要降低电压。这里有一点非常关键,在整个功耗的公式里面,功耗和电压的平方是成正比的。这意味着电压下降到原来的1/5,整个的功耗会变成原来的1/25。

事实上,从5MHz主频的8086到5GHz主频的Intel i9,CPU的电压已经从5V左右下降到了1V左右。这也是为什么我们CPU的主频提升了1000倍,但是功耗只增长了40倍。比如说,我写这篇文章用的是Surface Go,在这样的轻薄笔记本上,微软就是选择了把电压下降到0.25V的低电压CPU,使得笔记本能有更长的续航时间。

并行优化,理解阿姆达尔定律

虽然制程的优化和电压的下降,在过去的20年里,让我们的CPU性能有所提升。但是从上世纪九十年代到本世纪初,软件工程师们所用的“面向摩尔定律编程”的套路越来越用不下去了。“写程序不考虑性能,等明年CPU性能提升一倍,到时候性能自然就不成问题了”,这种想法已经不可行了。

于是,从奔腾4开始,Intel意识到通过提升主频比较“难”去实现性能提升,边开始推出Core Duo这样的多核CPU,通过提升“吞吐率”而不是“响应时间”,来达到目的。

提升响应时间,就好比提升你用的交通工具的速度,比如原本你是开汽车,现在变成了火车乃至飞机。本来开车从上海到北京要20个小时,换成飞机就只要2个小时了,但是,在此之上,再想要提升速度就不太容易了。我们的CPU在奔腾4的年代,就好比已经到了飞机这个速度极限。

那你可能要问了,接下来该怎么办呢?相比于给飞机提速,工程师们又想到了新的办法,可以一次同时开2架、4架乃至8架飞机,这就好像我们现在用的2核、4核,乃至8核的CPU。

虽然从上海到北京的时间没有变,但是一次飞8架飞机能够运的东西自然就变多了,也就是所谓的“吞吐率”变大了。所以,不管你有没有需要,现在CPU的性能就是提升了2倍乃至8倍、16倍。这也是一个最常见的提升性能的方式,通过并行提高性能。

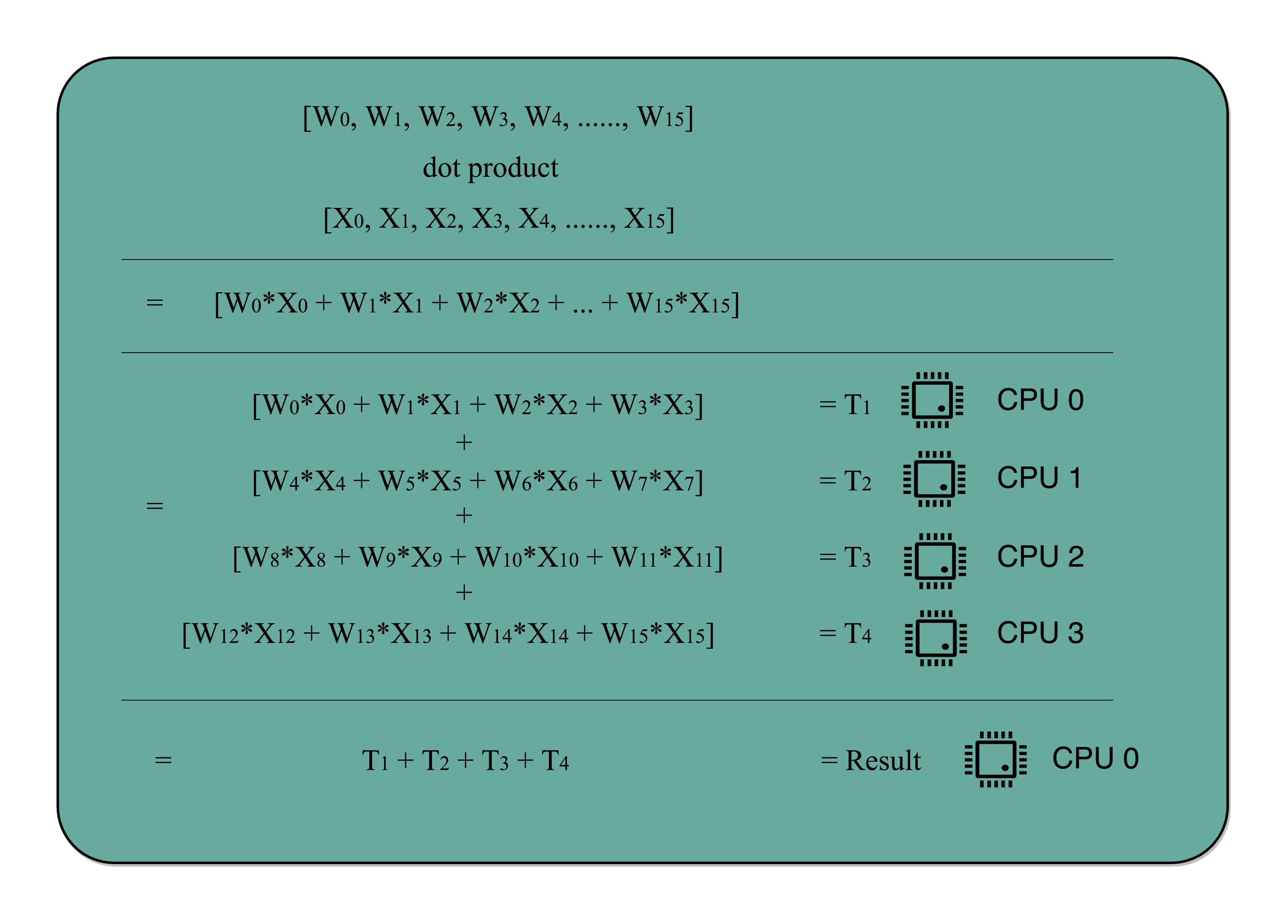

这个思想在很多地方都可以使用。举个例子,我们做机器学习程序的时候,需要计算向量的点积,比如向量$W = [W_0, W_1, W_2, …, W_{15}]$和向量 $X = [X_0, X_1, X_2, …, X_{15}]$,$W·X = W_0 * X_0 + W_1 * X_1 +$ $W_2 * X_2 + … + W_{15} * X_{15}$。这些式子由16个乘法和1个连加组成。如果你自己一个人用笔来算的话,需要一步一步算16次乘法和15次加法。如果这个时候我们把这个任务分配给4个人,同时去算$W_0~W_3$, $W_4~W_7$, $W_8~W_{11}$, $W_{12}~W_{15}$这样四个部分的结果,再由一个人进行汇总,需要的时间就会缩短。

但是,并不是所有问题,都可以通过并行提高性能来解决。如果想要使用这种思想,需要满足这样几个条件。

第一,需要进行的计算,本身可以分解成几个可以并行的任务。好比上面的乘法和加法计算,几个人可以同时进行,不会影响最后的结果。

第二,需要能够分解好问题,并确保几个人的结果能够汇总到一起。

第三,在“汇总”这个阶段,是没有办法并行进行的,还是得顺序执行,一步一步来。

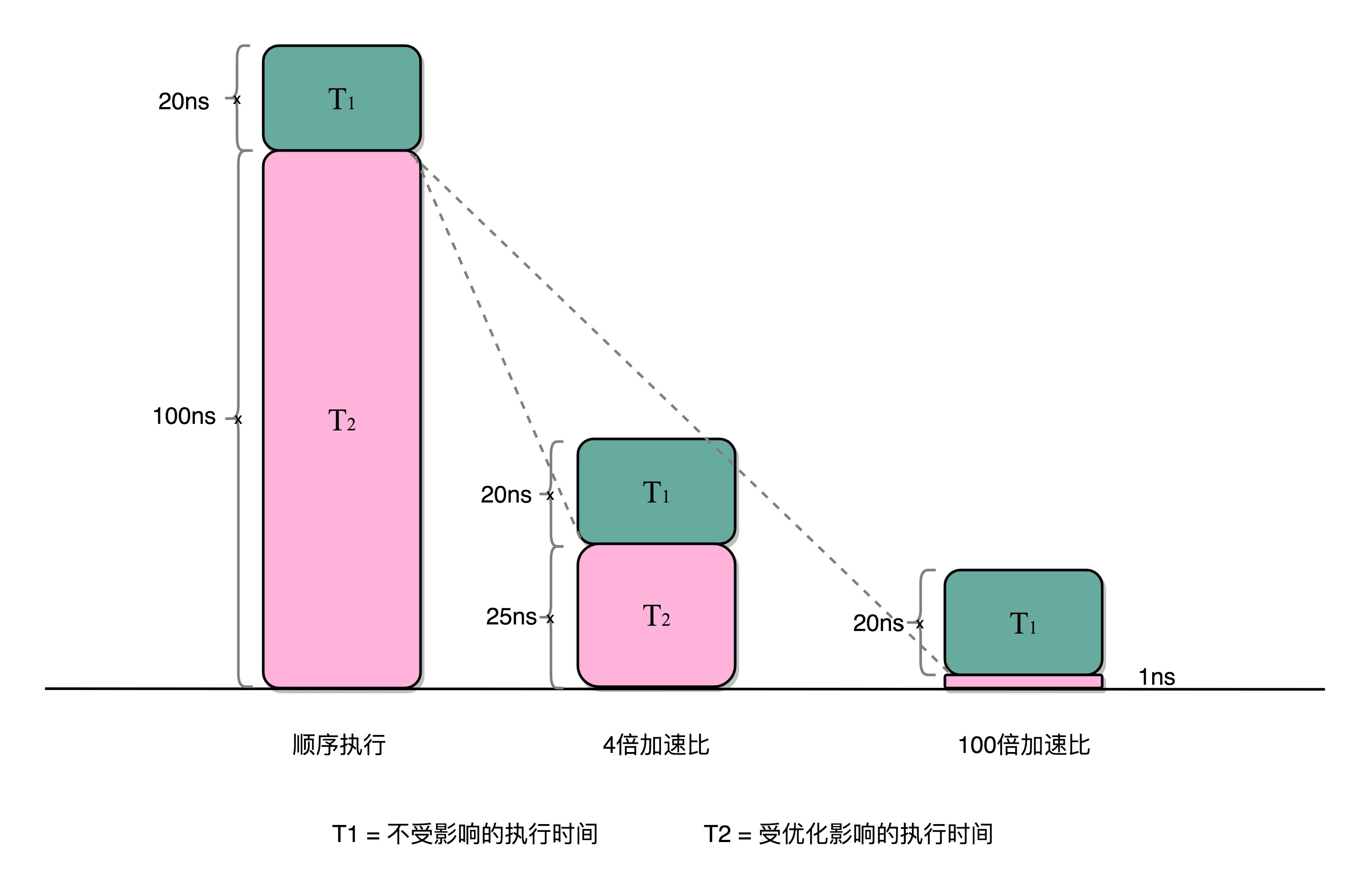

这就引出了我们在进行性能优化中,常常用到的一个经验定律,阿姆达尔定律(Amdahl’s Law)。这个定律说的就是,对于一个程序进行优化之后,处理器并行运算之后效率提升的情况。具体可以用这样一个公式来表示:

优化后的执行时间 = 受优化影响的执行时间/加速倍数+不受影响的执行时间

在刚刚的向量点积例子里,4个人同时计算向量的一小段点积,就是通过并行提高了这部分的计算性能。但是,这4个人的计算结果,最终还是要在一个人那里进行汇总相加。这部分汇总相加的时间,是不能通过并行来优化的,也就是上面的公式里面不受影响的执行时间这一部分。

比如上面的各个向量的一小段的点积,需要100ns,加法需要20ns,总共需要120ns。这里通过并行4个CPU有了4倍的加速度。那么最终优化后,就有了100/4+20=45ns。即使我们增加更多的并行度来提供加速倍数,比如有100个CPU,整个时间也需要100/100+20=21ns。

总结延伸

我们可以看到,无论是简单地通过提升主频,还是增加更多的CPU核心数量,通过并行来提升性能,都会遇到相应的瓶颈。仅仅简单地通过“堆硬件”的方式,在今天已经不能很好地满足我们对于程序性能的期望了。于是,工程师们需要从其他方面开始下功夫了。

在“摩尔定律”和“并行计算”之外,在整个计算机组成层面,还有这样几个原则性的性能提升方法。

1.加速大概率事件。最典型的就是,过去几年流行的深度学习,整个计算过程中,99%都是向量和矩阵计算,于是,工程师们通过用GPU替代CPU,大幅度提升了深度学习的模型训练过程。本来一个CPU需要跑几小时甚至几天的程序,GPU只需要几分钟就好了。Google更是不满足于GPU的性能,进一步地推出了TPU。后面的文章,我也会为你讲解GPU和TPU的基本构造和原理。

2.通过流水线提高性能。现代的工厂里的生产线叫“流水线”。我们可以把装配iPhone这样的任务拆分成一个个细分的任务,让每个人都只需要处理一道工序,最大化整个工厂的生产效率。类似的,我们的CPU其实就是一个“运算工厂”。我们把CPU指令执行的过程进行拆分,细化运行,也是现代CPU在主频没有办法提升那么多的情况下,性能仍然可以得到提升的重要原因之一。我们在后面也会讲到,现代CPU里是如何通过流水线来提升性能的,以及反面的,过长的流水线会带来什么新的功耗和效率上的负面影响。

3.通过预测提高性能。通过预先猜测下一步该干什么,而不是等上一步运行的结果,提前进行运算,也是让程序跑得更快一点的办法。典型的例子就是在一个循环访问数组的时候,凭经验,你也会猜到下一步我们会访问数组的下一项。后面要讲的“分支和冒险”、“局部性原理”这些CPU和存储系统设计方法,其实都是在利用我们对于未来的“预测”,提前进行相应的操作,来提升我们的程序性能。

好了,到这里,我们讲完了计算机组成原理这门课的“前情提要”。一方面,整个组成乃至体系结构,都是基于冯·诺依曼架构组成的软硬件一体的解决方案。另一方面,你需要明白的就是,这里面的方方面面的设计和考虑,除了体系结构层面的抽象和通用性之外,核心需要考虑的是“性能”问题。

接下来,我们就要开始深入组成原理,从一个程序的运行讲起,开始我们的“机器指令”之旅。

补充阅读

如果你学有余力,关于本节内容,推荐你阅读下面两本书的对应章节,深入研读。

1.《计算机组成与设计:软/硬件接口》(第5版)的1.7和1.10节,也简单介绍了功耗墙和阿姆达尔定律,你可以拿来细细阅读。

2.如果你想对阿姆达尔定律有个更细致的了解,《深入理解计算机系统》(第3版)的1.9节不容错过。

课后思考

我在这一讲里面,介绍了三种常见的性能提升思路,分别是,加速大概率事件、通过流水线提高性能和通过预测提高性能。请你想一下,除了在硬件和指令集的设计层面之外,你在软件开发层面,有用到过类似的思路来解决性能问题吗?

欢迎你在留言区写下你曾遇到的问题,和大家一起分享、探讨。你也可以把今天的文章分享给你朋友,和他一起学习和进步。

- 大熊 👍(185) 💬(9)

重新学习后,我又来了…… 1. 加大概率事件: 缓存机制,提高平均概率下的性能; 运行时编译热点代码的机制; Spring框架使用的单例模式(个人还不确定); 2. 通过流水线提高性能: 工作中可以尝试把一个大规模的SQL分成几个规模适当的小SQL进行执行; 并发编程; 3. 通过预测提高性能: 以前有的软件安装的时候,有一秒就安装好的感觉,之前我就在想,是不是我选择完安装路径之后,就已经开始有预安装的操作了; 使用chrome在打开几个tab页的情况下,直接关闭浏览器,再次打开浏览器之前强制关闭的tab页直接默认打开的操作(不知道是否属于预测,预测我还是需要这几个页面); 在自己练习的博客中,多张图片在上传的时候,先让图片及时上传并处于“预删除”状态,待点击提交之后,才让现有的图片变成保存的状态。 热点数据、常用的固定数据,可以先保存在redis等缓存中,等到需要的时候先从缓存中获得,如果获取失败再去查询数据库

2019-05-07 - 须臾即 👍(117) 💬(7)

有两个问题没想明白: 1.增加晶体管怎么提高运算速度? 提高主频好理解,计算的频繁一些,增加晶体管是干了什么,增加计算单元么,或者说是增加流水线控制单元。 2.cpu的电压是受了什么因素限制的? 既然电压低功耗低,那么各厂商应该都想把电压做的越低越好,现实是不容易办到,是哪些因素限制的?

2019-05-01 - 莫问流年 👍(93) 💬(3)

1.加速大概率事件 各种缓存(内存缓存、CDN缓存) 2.流水线 并发编程、异步编程 音视频播放器边播放边缓冲 3.预测 小说的下一页预加载 电商大促的CDN预热

2019-05-20 - Seventy、 👍(54) 💬(4)

老师您好,有个疑问,上节课我们讲过“程序运行CPU执行时间 = 指令数 * CPI * 时钟周期时间(Clock Cycle Time)”,而这节中提到增加晶体管数量会提升CPU性能,请问"晶体管数量"与上面的公式有什么关系呢? 还是说晶体管数量会影响上面公式的三个部分中的哪一部分?? 盼老师答复。

2019-05-11 - 活的潇洒 👍(46) 💬(11)

通读三遍全文,花了3个多小时做了笔记链接如下: https://www.cnblogs.com/luoahong/p/10800379.html

2019-05-01 - pyhhou 👍(30) 💬(3)

对于思考题: * 加速大概率事件 通常我们使用 big-O 去表示一个算法的好坏,我们优化一个算法也是基于 big-O,但是 big-O 其实是一个近似值,就好比一个算法时间复杂度是 O(n^2) + O(n),这里的 O(n^2) 是占大比重的,特别是当 n 很大的时候,通常我们会忽略掉 O(n),着手优化 O(n^2) 的部分 * 通过流水线提高性能 能够想到的是任务分解,把一个大的任务分解成好多个小任务,一般来说,分的越细,小任务就会越简单,整个框架、思路也会变得更加清晰 * 通过预测提高性能 常常在计算近似值的时候,例如计算圆周率,我们可以根据条件预设立一个精确率,高过这个精确率就会停止计算,防止无穷无尽的一直计算下去;另外就是深度优先搜索算法里面的 “剪枝策略”,防止没有必要的分支搜索,这会大幅度提升算法效率

2019-05-01 - 明月 👍(25) 💬(1)

一个问题:面积更小使得各个晶体管的距离更短,会加速响应时间吗?我印象中是光速的

2019-05-01 - 淡 👍(23) 💬(1)

写业务代码的if else 分支时,对于大概率出现的写在前面,减少不必要的判断?这种算“通过预测提高性能”吗

2019-09-09 - Sunny 👍(20) 💬(1)

为什么增加晶体管会使计算加快?

2019-08-20 - ginger 👍(17) 💬(1)

终于理解为什么很多笔记本会出低压版本了,原来是电压的平方和功耗是正比的,也就是电压的降低对于功耗来说,降低效益最好,还记得之前选笔记本时候,我发现几乎所有的超薄本,都是低压版本的.大致是因为超薄设计导致不能使用很"给力"的散热系统吧,所以通过低压来降低功耗,尽管低压也会让CPU性能有所下降.

2019-05-23 - Juexe 👍(9) 💬(1)

1. 加速大概率事件 可能如 Redis 缓存、CDN 内容分发网络、游戏开发中常用的对象池等 2. 通过流水线提高性能 可能如多线程开发、分布式系统、DDOS攻击等 3.通过预测提高性能 浏览器的一个功能:下一页自动预加载; Web 开发中用到的一个 InstantClick.js 能够预加载 hover 的链接。 不过「加速大概率事件」和「通过预测提高性能」好像有些重合,分得不是很清楚?

2019-05-02 - 古夜 👍(8) 💬(1)

打孔编程那里说得太简略了,而且,看题目的意思似乎是要从打孔编程讲起,然后一步步来说计算机怎么理解打孔,如何编译,如何运行的吧,感觉文章里写反了,是不是五一有点仓促了

2019-05-06 - 沃野阡陌 👍(7) 💬(1)

老师,什么是缓存?需要用程序去操作吗?和内存又有什么关系?

2019-05-02 - KR® 👍(7) 💬(1)

对于我这种小白来说,能啃完这些知识点要感谢初中物理老师为我打下的物理基础 哈哈, 徐老师的讲解也太清晰了吧!!! 能看懂跟得上节奏的感觉真好~ 还要感谢高阶的同学们,我没有开发经验,看文章时遇到一些专业名词会一脸懵, 好在高阶的同学会在答疑区提问互动, 看你们的提问和回答我都会有收获!

2019-05-02 - 牧野 👍(5) 💬(1)

老师您好,两个问题没能理解。1:程序如何自动执行的。2,二进制概念的0和1计算机又是如何对应到高电压低电压的。

2019-05-11