51 树形选择排序:按照锦标赛的思想进行排序

你好,我是王健伟。

在选择类排序中,除了我们以往学习过的简单选择排序和堆排序之外,比较重点的还有树形选择排序,因为这种排序在面试中也偶有出现,所以这节课我们也来讲一讲。

基本概念与算法描述

树形选择排序又叫锦标赛排序(Tournament Sort),是一种按照锦标赛的思想进行选择排序的方法。属于对简单选择排序的一种改进。

我们尝试描述一下树形选择排序算法:对n个记录的关键字进行两两比较。然后在其中 ⌈$\frac{n}{2}$⌉ 个较小者中再进行两两比较,如此重复,直到选出最小关键字(按从小到大排序)为止。

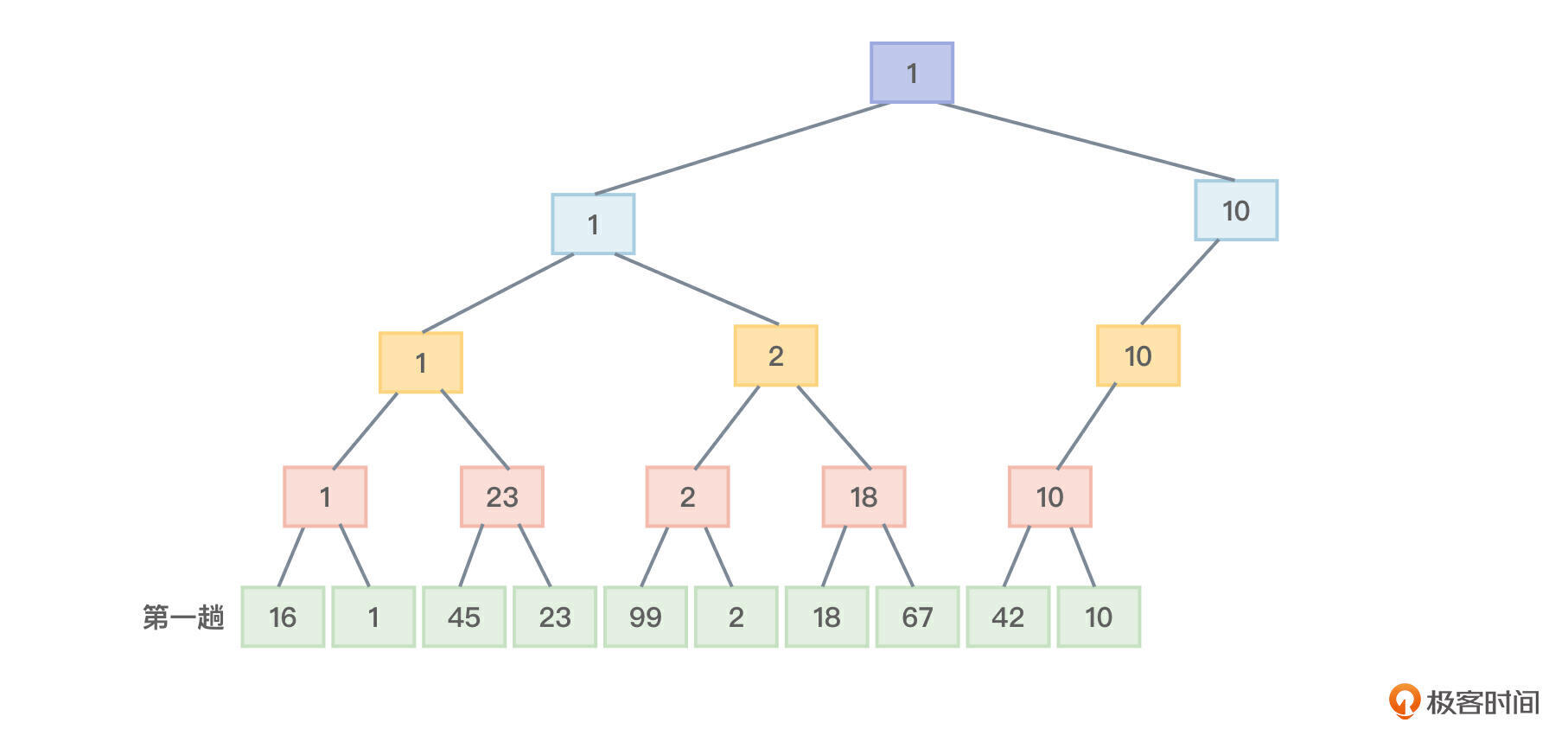

以数组 { 16,1,45,23,99,2,18,67,42,10 } 为例,参考图1。

图1从下向上观察,这是第一趟排序,目的是从所有数组中选出值最小的元素。我们尝试描述下具体的操作步骤。

- 开始两两比较,于是元素16和1比较选择1,元素45和23比较选择23,元素99和2比较选择2,18和67比较选择18,42和10比较选择10。

- 现在,选择出的元素1、23、2、18、10又进行两两比较,元素1和23比较选择1,元素2和18比较选择2,元素10没有比较的对象直接被选择。

- 现在,选择出的元素1、2、10又进行两两比较,元素1和2比较选择1,元素10没有比较的对象直接被选择。

- 现在,选择出的元素1、10又进行比较,选择1。最终这个1也是树形结构的树根,找个地方保存本趟排序的最小元素1。

接着,在树叶中把第一趟已经选择出的元素1标记为一个最大值 ∞(这表示元素1不可能在比较中被再次选中了),然后进行第二趟排序,如图2所示。

图2还是从下向上观察,这是第二趟排序,前面挑选出的最小值1已经找了个地方保存,这里直接把1的值修改为一个最大值∞,这样,对节点进行两两比较时,标记为最大值的节点就不可能被选中。第二趟排序需要进行什么比较呢?

- 开始两两比较,元素16和最大值比较,选择元素16。元素45和23、99和2、18和67、42和10就不需要再次比较(因为第一趟排序比较过了)。

- 现在,选择出的元素16和23比较,选择元素16。元素2和18,元素10同样因为第一趟比较过,不需要再次比较。

- 现在,选择出的元素16和2比较,元素10同样因为第一趟比较过,不需要再次比较。

- 现在,选择出的元素2、10进行比较,选择2。最终这个2也是树形结构的树根,找个地方保存本趟排序的最小元素2。

然后继续把第二趟中已经选择出的元素2标记为一个最大值,就可以开始第三趟排序,这里就不赘述了。

所以可以看到,经过一次(第一趟)的完全比较后,从第二趟开始就不再需要完全的两两比较,这样就达到了节省时间提高效率的目的,这就是树形选择排序相较于简单选择排序一个重大的改进之处。但是也应该看到,树形选择排序需要通过构造出二叉树这种树形结构来辅助排序,所以还需要辅助存储空间。

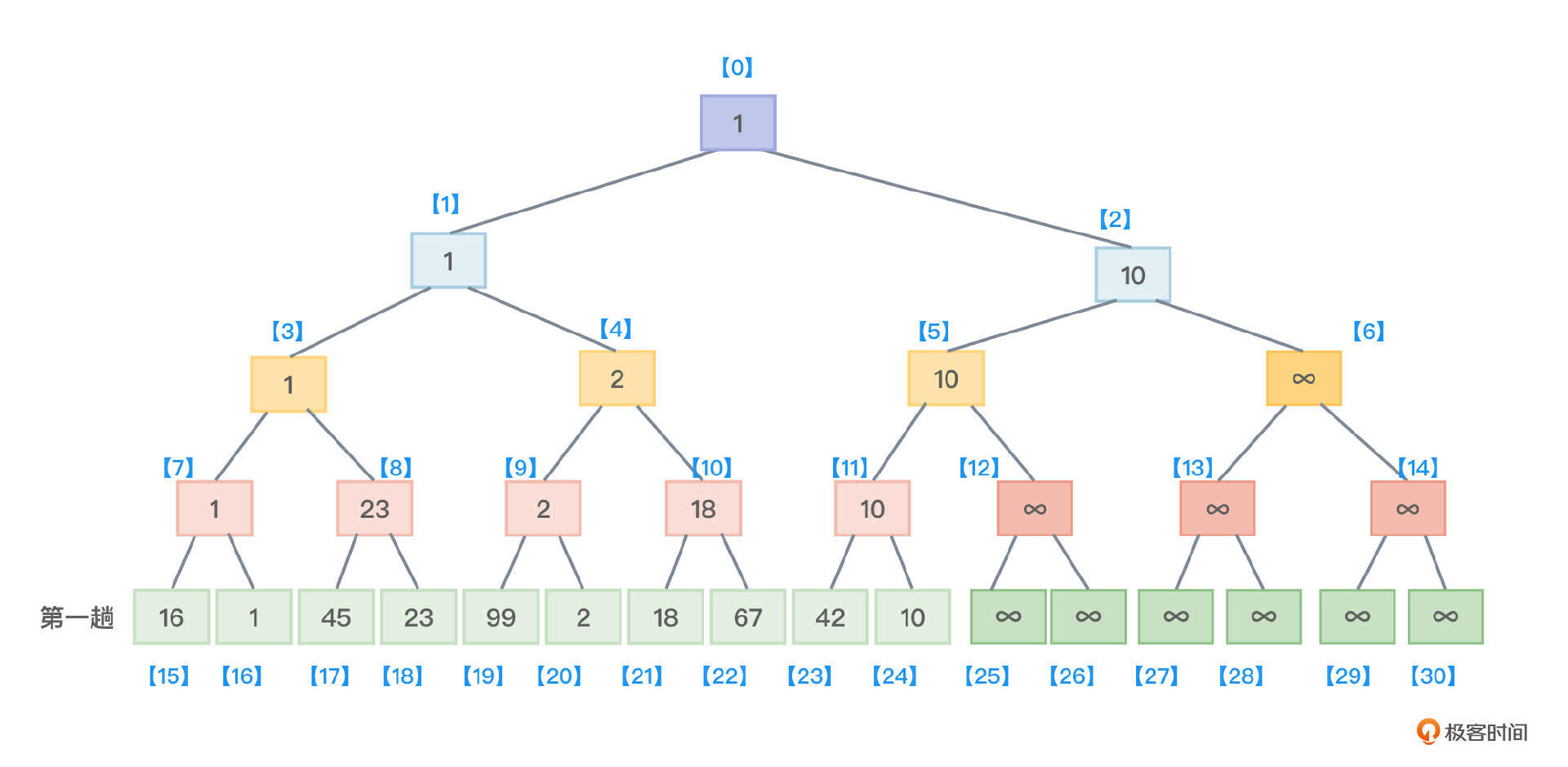

上述图1和图2意在阐述树形选择排序理论,理论上来说树形选择排序并不复杂。但若通过代码实现,则是需要构建一棵完全二叉树来实现对数据排序的。换句话说,图1和图2绘制得比较简单,很多额外的节点并没有绘制出来。

回忆一下二叉树的性质5——具有n(n>0)个节点的完全二叉树的高度为 ⌈$log_{2}^{n+1}$⌉ 或者 ⌊$log_{2}^{n}$⌋ +1。同时,你也需要知道,含有n个叶子节点的完全二叉树的高度是 ⌈$log_{2}^{n}$⌉ +1。以这个理论为指导(为了能够正确编写出代码),绘制一下更详细的树形选择排序示意图。依旧以数组 { 16,1,45,23,99,2,18,67,42,10 } 举例来解释树形选择排序。

- 把该数组中的所有元素都看成是完全二叉树的叶子,根据“含有n个叶子节点的完全二叉树的高度是 ⌈$log_{2}^{n}$⌉ +1”,树形选择排序所要创建的这棵完全二叉树高度应该是5。

- 第一趟,两两比较,找到最小值保存到根节点中,如图3所示。

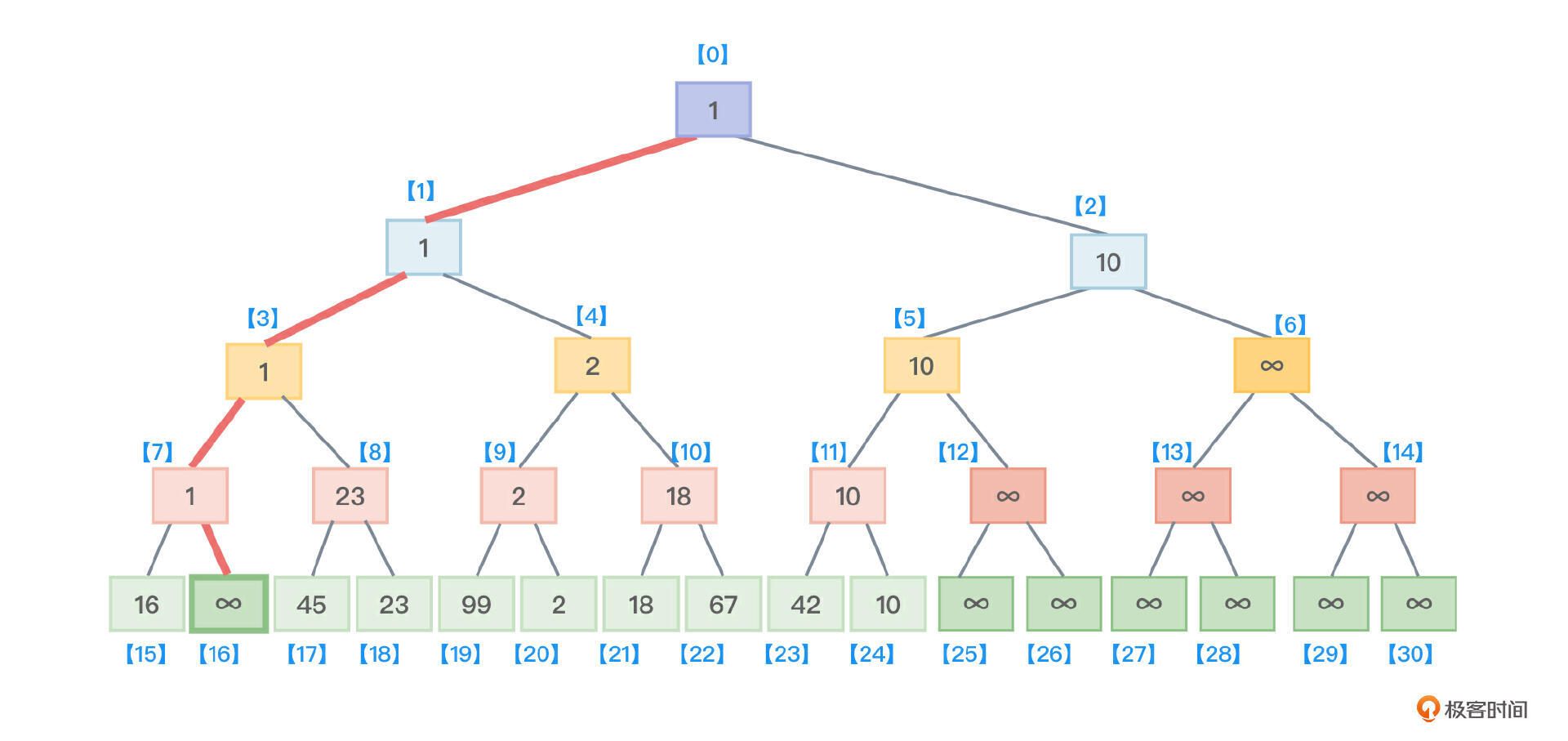

- 接着,沿着根节点向叶子节点找,找到了最小值1所在的叶子节点,把该叶子节点的值从原来保存的1修改为最大值 ∞,如图4所示。

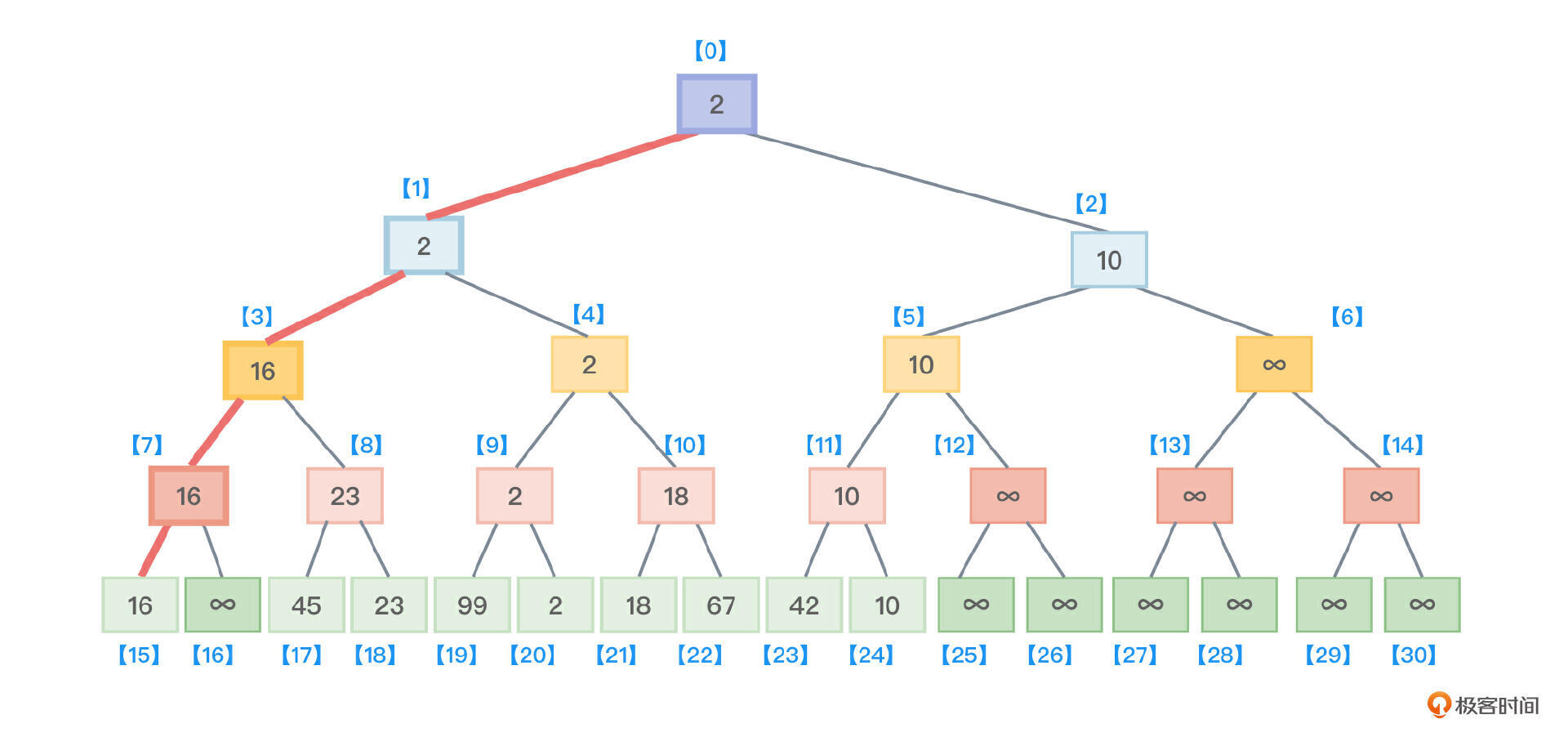

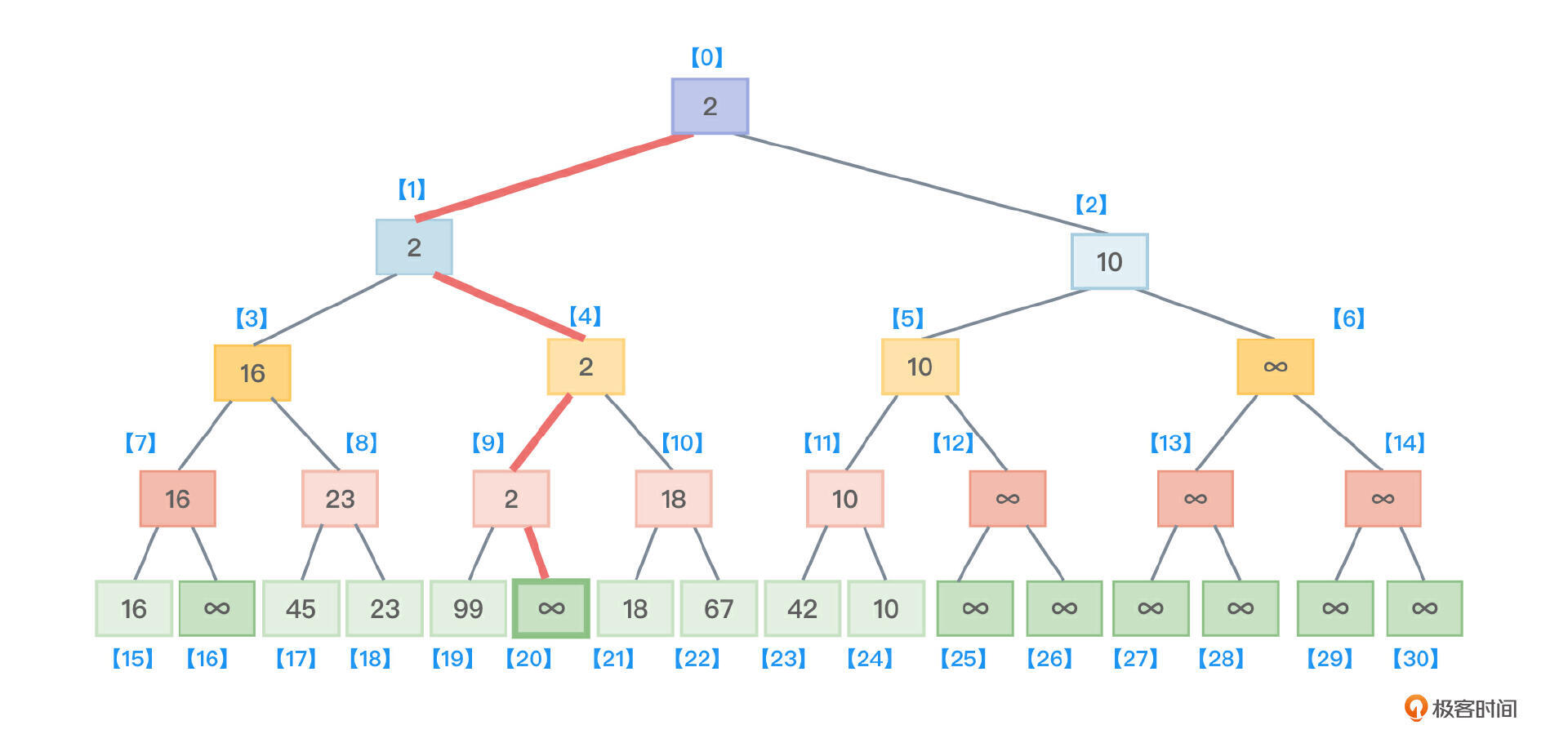

- 接着要开始第二趟比较了,第二趟比较时叶子节点之间不再需要两两比较,只需要16和∞作比较,此时当然是16更小,于是,沿着这个比较路线再前进到树根,就能把当前树中的最小节点找到并保存到根中。如图5所示。

- 接着,沿着根节点向叶子节点找,找到了最小值2所在的叶子节点,把该叶子节点的值从原来保存的2修改为最大值 ∞,如图6所示。

持续上述步骤,就可以把整个数据序列按从小到大的顺序排列好。

实现代码

下面我给出树形选择排序的实现代码。

#define INT_MAX_MY 2147483647//整型能够保存的最大数值,作为标记使用

//树形选择排序(从小到大)

template<typename T>

void TreeSelSort(T myarray[], int length)

{

//ceil是系统函数:ceil(x)函数返回的是大于或等于x的最小整数

int treelvl = (int)ceil(log(length) / log(2)) + 1; //5:完全二叉树高度(含有n个叶子节点的完全二叉树的高度是⌈logn⌉ +1)

//treelvl高的完全二叉树最多有nodecount个节点,如果有nodecount个节点,此时的完全二叉树其实是满二叉树

int nodecount = (int)pow(2, treelvl) - 1; //31:满二叉树是指一棵高度为h,且含有2h-1个节点的二叉树

//treelvl-1 高的完全二叉树最多有nodecount2个节点

int nodecount2 = (int)pow(2, treelvl - 1) - 1; //15

int* pidx = new int[nodecount];//保存节点的下标用的内存

//叶子节点保存元素的下标值(就等于保存了元素的值)

for (int i = 0; i < length; ++i)

{

pidx[nodecount2 + i] = i; //pidx[15] = 0; pidx[16] = 1....;pidx[24] = 9

} //end for

//给多余的叶子节点赋予一个最大值作为标记

for (int i = nodecount2 + length; i < nodecount; ++i) //i=25~30

{

pidx[i] = INT_MAX_MY; //pidx[25] = MAX;pidx[26] = MAX; ......pidx[30] = MAX

}

int tmpnode2 = nodecount2; //15

int tmpnode = nodecount; //31

//现在要开始给非叶子节点赋值了,非叶子节点下标是[0]~[14]

//第一趟排序要给非叶子节点赋值,还要两两进行节点比较,所以要单独处理

while (tmpnode2 != 0)

{

//第一次for执行i值分别为:15、17、19、21、23、25、27、29

//第二次for执行i值分别为:7,9,11,13

//第三次for执行i值分别为:3,5

//第四次for执行i值分别为:1

for (int i = tmpnode2; i < tmpnode; i += 2)

{

//第一次for这个pidx的下标【(i + 1) / 2 - 1】分别是7,8,9,10,11,12,13,14

//第二次for这个pidx的下标【(i + 1) / 2 - 1】分别是3,4,5,6

//第三次for这个pidx的下标【(i + 1) / 2 - 1】分别是1,2

//第四次for这个pidx的下标【(i + 1) / 2 - 1】分别是0

//把两个孩子中小的孩子值给爹

if (pidx[i] != INT_MAX_MY && pidx[i + 1] != INT_MAX_MY) //如果pidx[i]和pidx[i+1]都是正常值,那自然是可以比较

{

if (myarray[pidx[i]] <= myarray[pidx[i + 1]])

{

pidx[(i + 1) / 2 - 1] = pidx[i];

}

else

{

pidx[(i + 1) / 2 - 1] = pidx[i + 1];

}

}

else if( pidx[i] != INT_MAX_MY) //pidx[i]是正常值,因为有上个if在,说明pidx[i + 1]不是正常值

{

pidx[(i + 1) / 2 - 1] = pidx[i];

}

else //走到这里,说明pidx[i + 1]是正常值或者是INT_MAX_MY值

{

pidx[(i + 1) / 2 - 1] = pidx[i + 1];

}

} //end for

tmpnode = tmpnode2; //15,7,3,1

tmpnode2 = (tmpnode2 - 1) / 2; //7,3,1,0

} //end while

T* ptmparray = new T[length]; //临时保存排好序的数据

for (int i = 0; i < length; i++)

{

ptmparray[i] = myarray[pidx[0]]; //将当前最小值赋给ptmparray[i]临时保存

int leafidx = 0;

//沿树根找最小值结点在叶子中的序号

//leafidx = 0,1,3,7,16分别追溯到叶子中的编号

for (int j = 1; j < treelvl; j++)

{

if (pidx[2 * leafidx + 1] == pidx[leafidx])

{

leafidx = 2 * leafidx + 1;

}

else

{

leafidx = 2 * leafidx + 2;

}

} //end for j

//此时的leafidx就是完全二叉树叶子节点中的那个最小值的下标

pidx[leafidx] = INT_MAX_MY; //leafidx = 16。

while (leafidx)

{

//leafidx = 7,3,1,0

leafidx = (leafidx + 1)/2 - 1;//序号为leafidx的结点的双亲结点序号

if (pidx[2 * leafidx + 1] != INT_MAX_MY && pidx[2 * leafidx + 2] != INT_MAX_MY) //如果pidx[i]和pidx[i+1]都是正常值,那自然是可以比较

{

if (myarray[ pidx[2 * leafidx + 1]] <= myarray[pidx[2 * leafidx + 2]])

{

pidx[leafidx] = pidx[2 * leafidx + 1];

}

else

{

pidx[leafidx] = pidx[2 * leafidx + 2];

}

}

else if (pidx[2 * leafidx + 1] != INT_MAX_MY)

{

pidx[leafidx] = pidx[2 * leafidx + 1];

}

else

{

pidx[leafidx] = pidx[2 * leafidx + 2];

}

}//end while

} //end for i

//把数据从ptmparray拷贝回myarray

for (int i = 0; i < length; i++)

{

myarray[i] = ptmparray[i];

} //end for i

//释放内存

delete[] ptmparray;

delete[] pidx;

return;

}

在main主函数中,加入测试代码。

int arr[] = {16,1,45,23,99,2,18,67,42,10};

int length = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); //数组中元素个数

TreeSelSort(arr, length);//对数组元素进行树形选择排序

cout <<"树形选择排序结果为:";

for (int i = 0; i < length; ++i)

{

cout << arr[i] <<"";

}

cout << endl; //换行

代码的执行结果如下:

树形选择排序算法因为含有n个叶子节点的完全二叉树的高度是 ⌈$log_{2}^{n}$⌉ +1,除了最小关键字外,每次选择其他最小关键字只需要 ⌈$log_{2}^{n}$⌉ 次比较,因为还有 n-1 个关键字需要进行这个次数的比较,所以可以认为该算法的时间复杂度是 O(n$log_{2}^{n}$)。

对于算法的空间复杂度,在上述实现代码中,是需要一些辅助空间帮忙实现排序的(空间换时间),比如存储完全二叉树节点,还可能需要存储其他一些数据比如临时的排好序的数据。当然,也可以用其他办法,而不是必须用临时空间保存排好序的数据,不过总体来看,树形选择排序的空间复杂度为O(n)。

此外,经过我测试,认为上述算法的实现代码是稳定的。如果你稍微调整一下其实现代码,改为不稳定的也很容易。

小结

这节课我带你一起学习了选择类排序中的树形选择排序。树形选择排序是一种按照锦标赛的思想进行选择排序的方法,属于对简单选择排序的一种改进。它会通过多趟排序来对n个记录的关键字进行两两比较,然后在其中 ⌈$\frac{n}{2}$⌉ 个较小者中再进行两两比较,如此重复,直到选出最小关键字(按从小到大排序)为止。

树形选择排序的每一趟排序都会减少需要两两比较的元素数量,从而达到了节省时间提高效率的目的,这就是树形选择排序相较于简单选择排序一个重大的改进之处。但是我们也应该看到,树形选择排序需要通过构造出二叉树这种树形结构来辅助排序,所以还需要辅助存储空间。

这节课我们也详细解释了树形选择排序的概念,通过多个示意图对该排序的算法进行了详尽的描述,也为你提供了完整的实现代码。最后强调一个细节,树形选择排序算法的时间复杂度是 O(n$log_{2}^{n}$),空间复杂度为 O(n),算法是稳定的。

思考题

在这节课的最后,我也给你留了几道复习思考题。

- 请描述用树形选择排序对以下数组进行排序的过程 { 15,6,2,23,8,9,27,12 } 。

- 试比较树形选择排序与堆排序的区别。

欢迎你在留言区和我互动。如果觉得有所收获,也可以把课程分享给更多的朋友一起学习。我们下节课见!