18 突破自我:上个版本已经做得很好了,怎么再突破?

你好,我是汤圆。今天给你解答一个体验设计师一定会遇到的难题:怎么做到每次迭代都能有新的突破。

当你选择从事B端领域设计时,就要做好准备,面对客户无限提出需求并且每年要求都会更高的情况。有的时候,客户用了几个月就会觉得不是很好用,还想做更好的迭代;有的时候,你自己也会希望产品走在行业的最前列。可以说,不论是客户还是自己,每隔一段时间都会希望产品有一定的迭代优化,保持更新。不过,一旦要做迭代,很多小伙伴就没有方向了。

作为B端的体验设计师,你必须要学会不断地自我突破。如果你觉得已经完全没有突破的方向,不知道该怎么办了,不要着急,这个问题我也遇到过,并且沉淀了一些不错的经验,今天就在这里给你分享一下,希望帮助你打开思路,解决这个难题。

持续洞察客户预期的变化

先给你一个体验预测公式:客户的体验 = 客户预期 - 实际感受。

这个公式解释了客户需求无限发展的本质。简单来说,你上一次尽全力做到最好的设计内容,在客户使用了一段时间后就成为了客户心中的基本要求。因为随着使用时间的增加,客户会对你设计的内容形成习惯,预期也会在这个基础之上变得更高。

要解决这个难题,你就必须更深刻地理解预测客户实际体验的公式,去分析客户预期受到了什么因素的影响,这些影响因素又会把客户的预期带到什么方向上。只有了解这部分内容,你才能预测客户未来对体验的要求。

客户的预期会受到哪些内容的影响呢?答案是,客户的预期会随着他使用的产品以及他了解的行业中更多优秀的产品而形成。

比如你新买了一个不错的手机,刚开始你可能非常喜欢,每天都会仔细看看它的外观,探索一下新的功能,但是用了一年之后,你对它非常熟悉了,就不再觉得有什么意思。而这时候路边的广告就会不断地宣传更新的手机、更优秀的性能,你就会逐渐觉得自己的手机有点过时了。

这个例子中要注意两点。一个是购买手机使用一年后,客户本身对它会逐渐失去新鲜感,这就是我们说的感知边际递减;另一个是外部会有更多广告宣传新的功能和外观,这个就是行业中更多优秀的产品。这两点共同构成了体验万能公式中“客户预期”的重要影响因素。

再举个实际的例子。2016年左右,大部分B端的客户都非常喜欢这种蓝色调加一些装饰元素的大屏效果。到了2019年左右,市场经过了三、四年的发展,这种蓝色大屏变得遍地都是,这时再去做同样的效果,基本就没有客户的领导再喜欢了,反而会要求你要做出更多的新意。

这种情况有一个专有的概念:感知边际递减。什么意思呢?就是说人的感知会随着熟悉的程度而逐渐减弱。这个概念再结合人类本能的好奇心,就被称为推动人类进步的动力。

基于这个原理,就可以进行B端产品的迭代设计突破了。比如前面提到的蓝色大屏,我们在做完的时候基本就能断定这个风格在一年内,最多两年,就不会再被客户觉得是什么高级的内容了。相反地,客户会觉得蓝色的大屏是陈旧的、不新颖的。所以我们就要开始准备下次更新内容了。

在这个过程中一定要持续关注客户开始使用之后的一段时间内会看到市面上哪些内容,这些都会像买新手机后的广告一样影响他们的预期。

基于感知边际递减的两个因素,我们要开始寻找优化的突破口。这里再给你一个技巧,感知边际递减的反向用法,是基于感知递减最明显的方向去做优化,让产品花小成本带来迭代的大改变。

这就要求我们去了解客户的五感中哪一个感知是最容易“腻”的,又对哪一个感知是最敏感的。这样你才能精准找到突破原有设计的方向,并且让客户感觉到确实有所更新。

在强感知方向上进行优化

B端产品中,人的五感发挥感受作用的程度相差非常大,视觉基本占到了70%以上,而触感(操作交互)基本在20%多,听觉非常少,味觉和嗅觉就完全没有了。所以你会发现一个有意思的情况,就是在B端体验设计中客户最经常提到的就是视觉看着不舒服、交互体验不好这两件事,其他基本没有,而且视觉还是被提到最多的一个。

这是因为人本身有一种生理惯性,你在某种场景中用得越多的器官会变得越敏感。因为B端产品是由电子产品承载的,而电子产品中大部分都是视觉信息,所以B端产品的客户对于视觉是最敏感的,视觉设计方面自然就会提很多问题了。

在视觉之下,就是操作体验的控制感(触感)了,因为所有人每天都在与手机、电脑上的功能和信息做操作互动,所以对于控制感也是非常敏感的,这方面也就是客户经常提出的体验不好的内容。

所以,我们想要在优秀的设计之后还能有持续的突破,并且让客户清楚感知到这个突破,那就最好考虑在客户经常使用的功能上优先做视觉的明显改善,其次在互动体验上做改善。否则其他的地方就算改善了,可能客户的感受也不会太明显。

视觉体验升级

举个例子。你一定用过或见过Windows系统早期的版本,回忆一下,你是否已经忘记了Windows XP、Windows 7、Windows 8有什么特别的功能了?但是你一定记得Windows XP是蓝色的系统主色调、Windows 8是黑色的。

稍微回顾一下,你就会发现视觉感知在其中的力量。Windows XP到Windows 7其实也做了很多功能上的更新,比如Windows 7改进了窗口管理功能,包括窗口预览、窗口拖放最大化、窗口对齐等,多窗口操作更方便了;还为文件资源管理器提供了更好的文件搜索、库功能、预览窗格等功能,使文件管理更高效;甚至增强了设备和驱动程序的兼容性,使更多硬件设备能够在Windows 7上正常运行。

从Windows 7到Windows 8也是一样,进行了非常多的功能升级。不过这些强大的功能升级可能你都很难感觉到。但是因为Windows 7版本从以往沉闷的、半写实的系统风格升级到了黑色、扁平的全新系统视觉风格,让人一下就感觉整体进行了非常全面的版本升级,这相对于优化功能带来的感受要强上几倍甚至几十倍,会让人产生耳目一新的感觉。

同样的,Windows 8到Windows 10的升级也更新了非常多强大的系统功能,但大部分人都没有感觉,直到Win 11更新了整体白色主风格的系统视觉,大家一下就感觉有了新的系统。

通过这个案例你会发现,视觉的迭代对客户的感知是最强的。如果你要做版本迭代,想要突破原有内容,让客户感受到新的改变,第一个要考虑的一定是视觉上的升级。利用好这一点,才能发挥出体验设计师的价值。

操作体验升级

操作感受在B端产品中的重要性仅次于视觉感受,当然,如果以百分比来计算,视觉感受占大部分,操作体验其实占小部分。其中的体验还有很多是由产品流程、系统响应速度决定的。不过,我们这里更关注界面互动操作带来的感受提升。

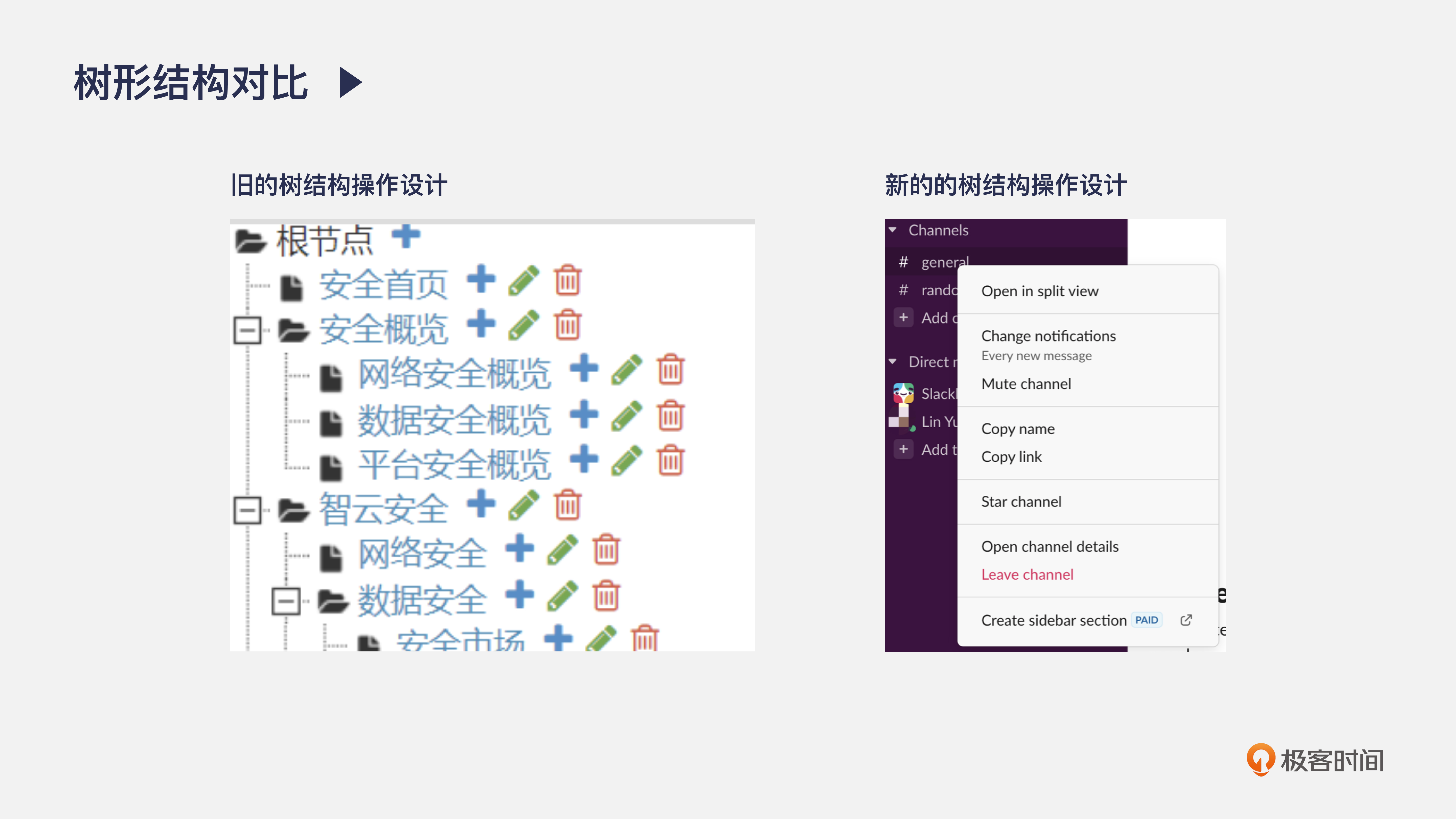

以B端产品中最常见的树结构为例。在2014年以前,这个时期的B端产品很多还叫后台产品,很多产品的树结构是不怎么设计的。为了方便客户操作,产品通常会把相关的编辑、删改功能放出来,看似方便,但因为树结构中的信息比较多,所以会造成很多误操作。而且很多图标特别小,想要点击的时候也不太方便。

随着B端产品的体验发展,更多的产品开始学习电脑操作系统的处理方式,树结构中内容的编辑、删除等相关操作都采用了“右键点击后出现”的操作方式。这样不仅界面更加整洁,也沿袭了客户本身使用电脑操作系统的习惯,实现了一个更自然的交互方式。

关于操作方面的更新,也会让客户感觉到系统有比较大的升级。这里要特别强调的是,一定要在客户高频使用的功能上做,并且做一些感知特别强的操作升级。

感触体验升级

关于体验和触感方面,让我印象最深刻的不是系统的优化案例,而是航空公司的一个典型案例,这里也分享给你。

在九几年的时候,曾经有一家航空公司想要升级飞机硬件,从而吸引更多的乘客,就与波音公司合作,花了好几个亿,对引擎、飞机硬度、宽度都进行了升级,但是测试过程中发现乘客对这些并没有什么感觉。

航空公司深入研究,发现一个关键的地方。因为飞机宽度增加了,以前有两列座位,右边是三个座位,左边是两个座位,现在空间大了,两边都放了三个座位。但是这个做法,乘客反而更不喜欢了,因为没有人想坐中间的位置被两边的人挤。

所以,飞机设计师就又进行了一次优化,把位置分为了三列,每列都是两排,这样就没有了中间的位置,也就没有人会被挤在中间了。这个改动为客户带来了最强烈的感受,从而收获了乘客们的赞扬。

从这个案例中,你就会发现,真正对客户体验产生影响的,一定是客户能感受到,并且高频、感受强烈的地方,这也是B端体验设计师非常需要去帮助产品塑造的价值机会点。

再说回来B端产品,在关注操作体验升级这个过程中,一定要注意新技术为高频操作带来的改变。比如电脑操作系统,以前每天你使用电脑都需要输入密码,特别繁琐,而新的指纹识别、人脸识别技术发展成熟后,就可以很好地解决这个问题,这样的迭代也可以非常明显地提升产品体验。

比如现在很多前沿科技产品的大屏,就开始使用XR(混合现实)的形式来提升体验,比以往使用电子大屏的效果更好,还可以加入一些手势互动。这些让效果更震撼的技术,设计师都要随时留意,及时应用到自己的项目中。

总结时刻

当你需要突破上次自己设计出的优质体验,或者要突破一个已经非常不错产品的体验的时候,一定要记得客户的预期是在不断升级的。

上一次的优秀体验与视觉,隔一段时间后就会成为最低的要求。所以,要注意观察客户的预期在发生什么样的变化。洞察变化可以从2个思考点出发。一是自己产品的操作体验与视觉内容在影响客户的习惯往哪个方向发展,二是外部的竞品、广告又在影响着他们的哪些预期。

在洞察了客户的预期变化之后,要记得从客户感知最强的方面进行优化迭代(视觉设计方面),这样可以快速让客户感受到产品新的迭代。同时,要注意在客户高频操作的功能上进行操作体验的优化,让客户的整体感受也得到提升。时刻关注新技术可能为你带来的体验优化方式,及时应用进去,把握到技术升级的红利,让视觉和体验为产品的商业赋能。

解惑B端体验设计

你觉得钉钉的版本迭代如何,它迭代最明显的地方是什么呢?

期待你在评论区与我互动。如果觉得有所收获,也可以把课程分享给更多的同学一起学习,我们下节课见!

- Gyrate 👍(0) 💬(0)

钉钉迭代最明显的是把蓝的图标换成了紫的

2024-03-10 - 石云升 👍(0) 💬(0)

钉钉用的不多。不过我一直觉得钉钉有个交互可以优化下, 那就是点对方头像右键无法@他人,这个交互在微信上用习惯了,而在钉钉@他人快捷方式是点对方的名字。点名字@其实更快,但习惯这东西,比较难改。

2023-09-18