03 难点与机会:为什么你找不准客户需求?

你好,我是汤圆。

今天我们来解决B端体验设计的第一个大难题:接触不到客户,导致难以洞察客户需求。毕竟想打造优质的体验,有一个前提:你的产品功能必须是用户想要的。

如果产品功能不满足客户需求,那么体验就无从谈起。而想让你的产品体验受客户喜爱,那么优化体验的方向一定与需求是匹配的,只有这样体验与功能才能发挥出双倍的效果。

所以,是否能洞察到客户的真实需求,是做出卓越体验设计的第一步。

但是,B端产品的客户通常都事务繁忙,并且受到企业信息保密等规则约束,很难经常接触到,也无法获取较多的信息,导致用户访谈难以进行,最终形成了很多产品都摸不清楚客户需求的情况出现。但别忘了,难点也是机会,找到在客户难以接触的情况下,也能准确洞察B端客户的需求的方法,是B端体验设计必备的一个能力。

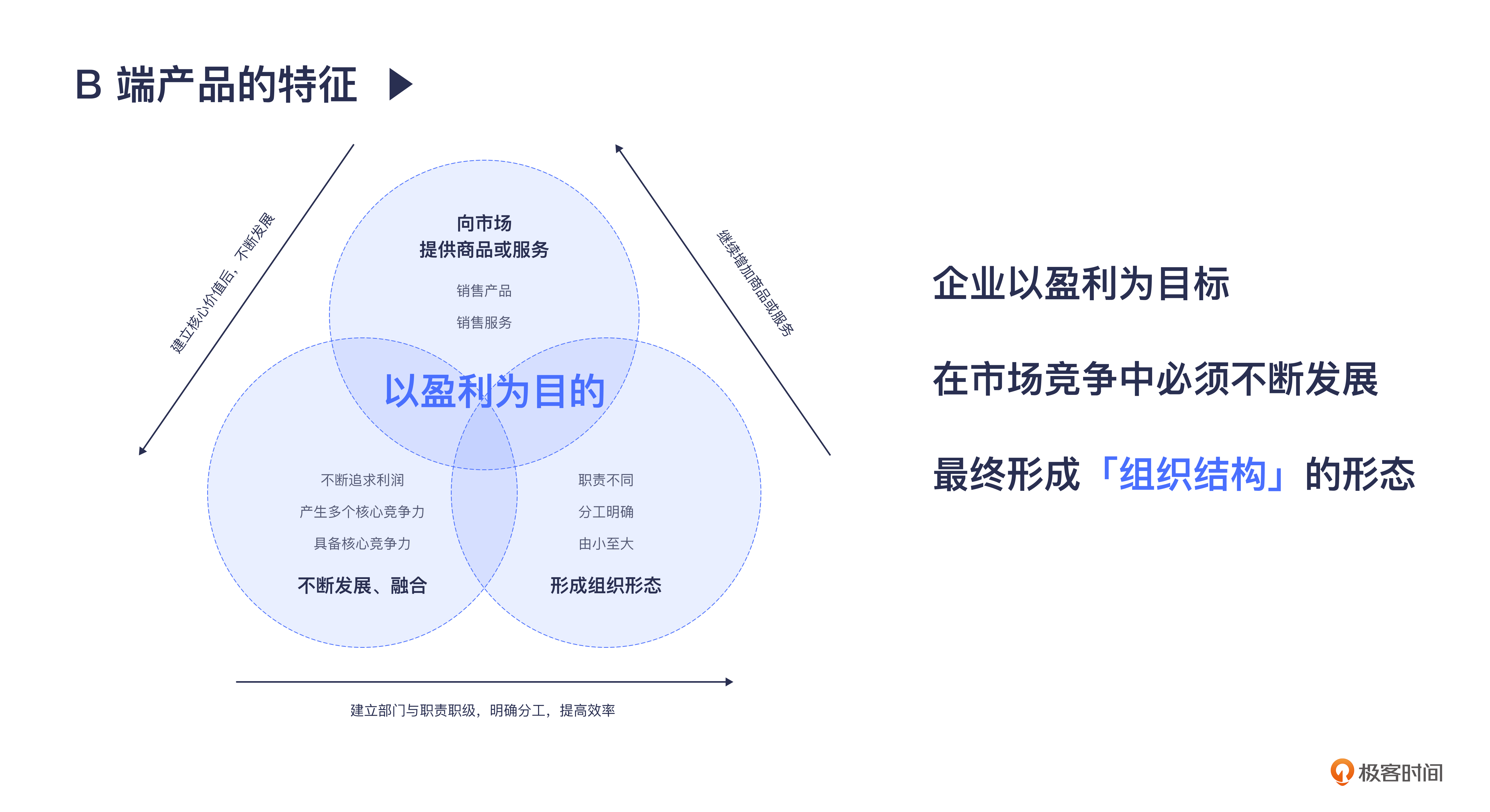

明确:B端产品有什么特征?

想要理解B端客户真实的需求,首先要明确B端产品的定义。这个看起来很简单的问题,实际上大部分同学都理解得不够深入。很多人认为B端就是面对企业的产品(ToB)。那么我们回到课前必读那节课我提到的思考题:

PPT、Word、Figma这类工具型产品,既可以自己用,也可以给企业办公使用,那它们算是B端还是C端产品?似乎都是,对不对?

这个问题我当年也是困惑了很久才找到了清晰的定义,只要满足这个定义,就是B端产品。这个定义是,产品是否满足企业客户必要的“组织结构”需求。

满足“组织结构”这个定义,是我结合了经济学与商业发展史总结出来的。这里给你简单介绍一下整个过程,相信你会理解得更深刻。

想要找到定义ToB产品的定义条件,首先应该了解企业的特性。每家企业最根本的特性都是通过售卖商品或服务获得盈利。那么只要这个商品或服务卖得不错,就会有对手来竞争,从而导致企业必须研发更多、更优质的商品或服务。于是,就要招揽更多员工,形成不同的部门与级别岗位,最后形成相对丰富的组织结构。

而这个组织结构,就是ToB定义最关键的要素。作为一个企业,不论大小,通常都有自己的组织结构,一个产品是否能满足组织结构的特性,就决定了它是否是B端产品。更简单地说,如果一个产品不具备权限功能,它应该属于工具产品,而不是B端产品,一旦这个产品具备了权限这类功能,那么就可以把它定义为B端产品,而不是单纯的工具产品。

回到Photoshop与Word、Figma的例子,如果是个人在使用,那么它就属于工具类的产品,而不是B端产品。如果你购买了企业版,你会发现里面的文件都可以设置查看、编辑等等权限,并且会有审批通知等功能,那么这个时候就是一个典型的B端产品。

理解组织结构这个特性,对于初入B端的你是非常重要的。因为组织特性是导致客户需求理解出现偏差、用户研究出现难题、产品口碑出现下滑的最本质的因素。

通过组织形态洞察机会点

通常组织结构会带来两种不同的划分维度,一个是级别(代表了不同的职责),一个是部门(代表了不同的工作内容)。访谈得到的需求,基本都是围绕这两个维度产生的。

关注效率的,通常都是执行层,因为他们在企业中的职责就是高效地完成工作任务;关注管理权限、成功数据的,通常都是管理层,因为企业中他们的岗位要求是对结果负责。

而不同的部门关注点与需求也非常不同,比如财务,虽然也关注效率,但更强调不能出错,同样的企业中,设计部门更关注创意或效率,这就是导致一个企业客户的需求非常不同,并且总是没有共性的根本原因。

组织形态的特点1:不同级别,需求不同

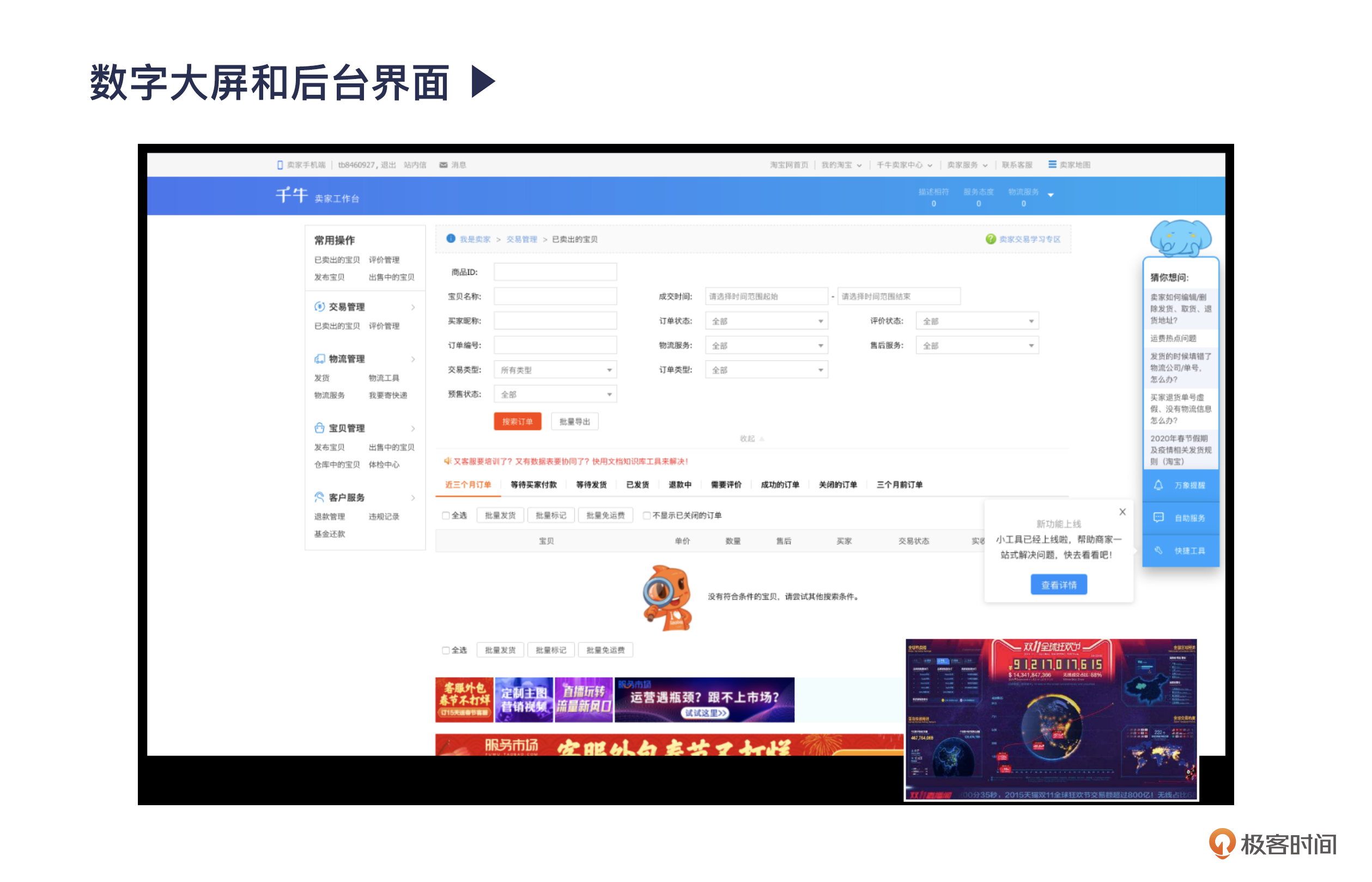

先来看一个典型的案例。这是我们熟悉的数字大屏,通常在很多展会、企业的展厅、产品演示的时候会看到,里面展示了丰富的数据信息,还专门设计了一个效果酷炫的3D动态内容,要实现这个效果当时的成本至少要几十万,并且只在一些并不高频的场景中使用。

如果你了解到企业必须要具备组织结构的这个逻辑,那就能很好地洞察到为什么客户会对这样的大屏有需求。因为基于组织结构,企业要对员工进行分级管理,通常分为三大层级:决策层、管理层、执行层。每一个层级的职责不同,也就导致他们关注的信息不同。

数字大屏,通常就是面对决策层而设计的,决策层在企业中负责经营结果,所以最关注的信息也是最终结果——最好是量化后的结果。同时,还有一些关键的业务数据对他们来说也是非常重要的。但很多设计师会犯一个错误,在展示的过程中,放了非常多的数据,其实这对于决策者的感官映像是比较差的,这个较差的映像实际上会影响你整个产品的最终销售情况与产品体验。

这里给你分享一个心理学概念——光环效应,非常实用。它的经典案例是这样的:你在路上遇见一个长相比较漂亮或比较帅的人,你会自然觉得他们的智商应该也不错,但实际上外貌与智力并没有必然的联系,很多人都会被这样的现象误导。

同样的,你的大屏就是一个典型需要应用光环效应的场景。大部分决策者会议较多,时间有限,所以在产品销售过程中,需要快速地把产品价值讲清楚,并且给决策者营造一个良好的第一印象。于是就需要一个具有优质效果的数字大屏来承载这个需求。

想象一下,当你看到一个视觉感官优质的数字化大屏时,你会认为这个产品功能很不错,并且价格比较贵,数字化大屏的展示过程就是应用了光环效应的作用,让决策层都快速了解产品的价值,并且形成一个优质的潜在印象。

但当你再看真正的产品界面时,大部分B端产品依然还是以常见的表单、文本内容为主,不管是视觉风格还是信息布局都和之前展示给决策者看到的界面差异很大。从设计的基本原理“一致性”来看,这个是一个非常糟糕的设计,但你理解组织构架后,就能很好地理解为什么不满足一致性,反而是一个更好的设计。

就像上图展示的案例一样,右下角的天猫双十一展示了一个非常酷炫的大屏,但你真正使用商家平台时,看到的都是一系列的表单,并且配色与布局都完全不一致。

这是因为,两个界面虽然是同一个产品,也面对同一家企业,但面对的客户级别却是完全不同的。使用这个操作界面的人,已经不再是决策者,而是执行者。

对于执行者来说,基本是不会在产品中看到决策者所看到的界面与信息,同时出于自身的职责要求,通常也不关注整体的运营结果,反而更关注自己手中任务的处理效率。所以,一个高效业务处理效率的界面,对于执行者来说就是更好的产品。

甚至我们可以认为,对于执行者来说,因为基本很少有机会见到展示用的数字化大屏,所以在他的认知中,产品是非常一致的。

这就是理解组织结构后,对洞察B端客户需求与体验带来的重要影响,在后面我们所有的需求分析、功能构架、界面体验设计都必须基于这个原理开始。

在这里,我用一张图给你分享总结的经验,希望对你有所帮助。

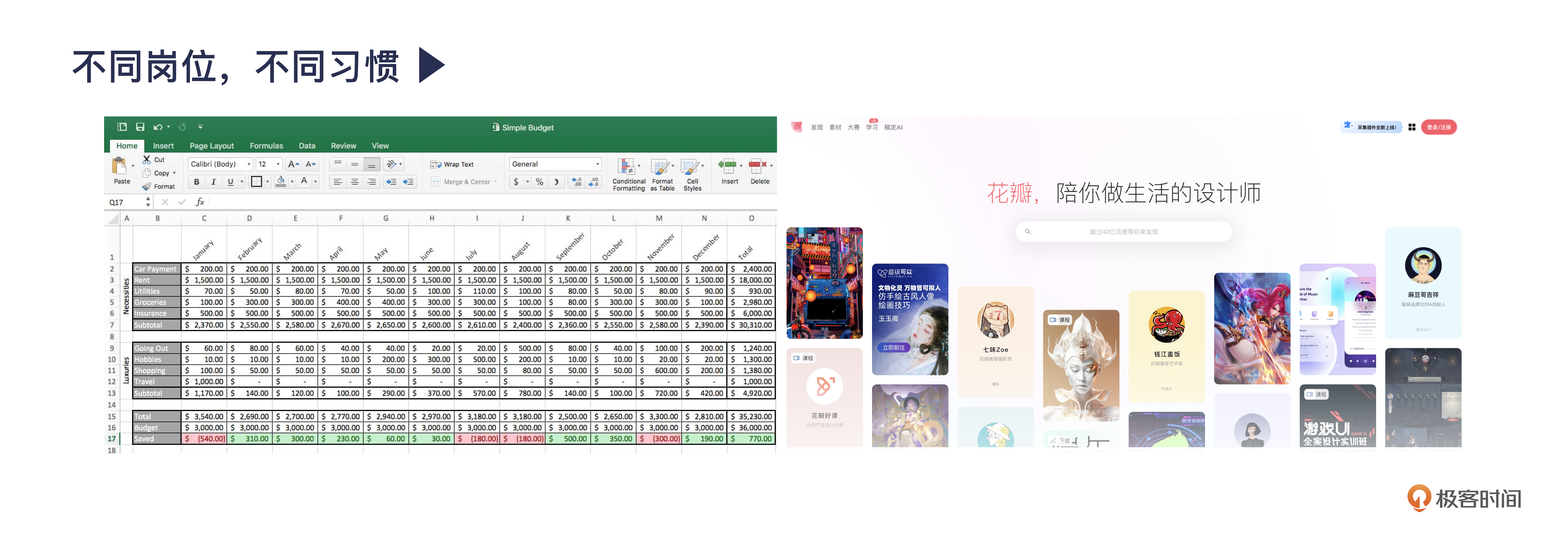

组织形态的特点2:不同部门,需求不同

基于组织形态的特点,你可以清晰地看到为什么不同级别的客户需求不同,用户体验、审美偏好不同。B端产品中,从需求的洞察,到打造卓越的用户体验,一切都是基于组织结构所产生的。但还有一个视角你也不能忽视,那就是组织结构中的部门划分。

部门划分来自精细化分工理论,目的是让人持续地只做一件事,把这件事做到极致,这样整个企业的生产效率可以扩大几十倍。所以现代所有的企业基本都采用了精细化分工的模式。

那么它会怎么影响到B端产品的体验呢?我给你讲个案例,你很快就能理解。

公司中有很多不同的部门,区别最大的有两个,财务部与设计部,一个每天面对的是理性的数据结构,以及Excel这样的表单与各种数据报表,另一个每天面对的是感性的视觉图片,以及非常多有趣的动效。

想象一下,你作为财务人员,看了5年的Excel以后,因为已经非常习惯了,所以数据报表就成为了你心中最好用、体验最好的产品。再去看花瓣网这类图片灵感采集网站的时候,条件反射地就会觉得有点混乱,甚至产生一些不安全感。设计师也一样,当你看了5年优质的图片后,再去看满屏幕的Excel数据,你也会条件反射觉得很难用。

所以我们说,组织结构的部门结构,会带来完全不同的用户习惯,而通常沿袭用户的习惯,才能做出好的体验。

这个惯性思维在心理学中叫做“马斯洛之锤”。没错,就是总结了人类需求层次的那位马斯洛,而它也是非常有效,但少有人知道的理论,它的经典例子是:给一个小男孩一个锤子,然后他会发现所有他遇到的事物都需要敲打。简单理解就是人类本能地会形成一种在想达到所有目的时,都用一种工具的习惯,并且这个习惯是非常强大的。

所以你要利用好客户天然给你的“马斯洛之锤”,只有满足用户的惯性思维,才能做出让用户快速理解、快速上手的好产品。

在“组织形态”这个定义下,如果你做到了深刻理解,甚至还可以做到预判需求,我举几个例子。

- 能清晰预判ToB产品的基础功能必须要做什么。例如,权限、角色、部门等相关功能都是基础内容,需要提前开始建立,并且尽早考虑组件化、组织化。

- 为预判产品业务发展提供基础逻辑。例如,基于业务与行业状态,核心功能有哪些是必须要做的,哪些是以后很可能需要做的衍生功能,哪些是未来可能合作的第三方功能。

- 为建立业务关联性提供预见性。例如,建立产品框架与功能关联流程时,能预判出哪些业务可能会产生关联,提前建立组件、模态设计形式。

- 为用户研究体系构建分析基础,提供有效的分析结果。例如,不同职责关注信息不同,决策者看重数据统计,管理者关注权限与数据安全,执行者关注业务问题解决的效率。并且组织形态下,不同部门的用户也对功能有着较大差异的诉求。

读完了上面的方法之后,恭喜你,已经初入B端了。

总结时刻

以上就是我们这节课要讲的内容。记住,B端产品的判断标准是有没有匹配企业“组织结构”的功能。而组织结构会带来级别和部门之间的差异,这些差异是影响你体验设计的根本因素。

这里我再分享一些自己总结的B端客户需求的共性。

- 决策者通常关注的是创造收入相关的功能或数据。

- 管理者第一关注的是保障安全性、合规性,第二关注的是人效或者坪效的管理目标。

- 执行者大部分关注的只有一个,就是处理自身业务的效率。

另外,对于不同部门来说,对于体验的偏好差异较大,不同的工种对于固定还是灵活、色彩鲜艳还是保守,区别都非常大,需要专门研究,这方面的方法也会在后面的文章中分享给你。

好,认识B端行业的最重要的内容都在这里面了,你可以多看几遍、深入理解。

这节课我主要介绍的都是一些通用性的需求逻辑,但你也会遇到一个问题,就是通用性的需求逻辑背后,还有不同行业的具体业务。不同B端企业、不同行业的客户需求差异很大,如果你想从C端转行B端,或者你现在在B端企业中理解不清楚业务,也会觉得无处施展。

在后面的3节课中,我会介绍独创的方法——3C分析法。“3C分析”是我在这些年体验设计中,通过研究B端行业的特性,总结的有效方法。

- 通过产业链分析,可以摸透产业上下游之间的业务关系与价值关系,快速熟悉行业的特性。

- 通过时间链分析,可以获得行业发展的时间视角,从而找到行业的“顽疾”。

- 通过决策链分析,可以理解客户决策者之间的关系,快速推进项目。

3个方法逐层递进,能够让每一位“行业小白”在短时间内理解到客户业务的核心需求,找到做体验设计时的关键用户,从而提升设计效率。这些都是B端体验设计中的不二秘法,相信你能收获不少。

这一讲就说到这儿,下节课,我们就从产业链分析法说说怎么快速熟悉行业特性。

解惑ToB体验设计

为什么大屏设计对于决策者这么重要,很多B端企业却觉得做大屏很浪费钱呢?

欢迎你在留言区和我互动。如果觉得有所收获,也欢迎你把课程分享给更多的朋友一起交流进步,我们下一讲见!

- 起而行 👍(2) 💬(2)

老师的课程很棒!我是一名工作于ML infra领域的全栈工程师。这节对B端产品的介绍深入浅出,醍醐灌顶

2023-05-14 - Skye 👍(8) 💬(1)

数据大屏虽然只是简单的图表和数字,但采集所需的数据需要企业自上而下强力的推动,甚至是整个组织结构的变革。比如,决策者想要销售数据,那么就需要销售人员把合同订单数据录入系统、需要财务人员把收款欠款等数据录入系统,需要各级管理层审核校对数据,保证数据的正确性,最后才能汇总展示到数据大屏。当这个无比冗长的环节中有一个掉链子,数据大屏上的数据也就毫无意义。 企业的决策者知道数据大屏很重要,但要保证执行层贯彻落实需要花费大量的资源,不仅仅是金钱的投入,甚至还有可能遇到执行层的阻力。因为作为普通员工来说,本来每天的工作都挺忙的,现在还需要到花时间来录入各种数据,就更烦了。这也是很多B端产品使用不起来的原因,因为它不仅不能提高员工的工作效率,还增加了不少额外的工作。到最后就会发现,企业投入巨大,但员工不愿使用,数据帮助决策也就无从谈起。

2023-05-16 - 石云升 👍(0) 💬(0)

大屏的价值可感知性较弱,你得做出来之后,用起来了才能感受它的价值。而做大屏的成本是显性的,越是复杂的业务做大屏成本越高。所以小B企业很少会主动去做大屏。说白了,还是不够痛。

2023-08-29 - 阿白 👍(0) 💬(0)

我是做b端和G端的,集团类或zf采购项目,我们都会重点打造数字大屏。对我们售前阶段的解决方案展示到交付后的客户满意度方面都有很大的帮助。 但对于一些小 B来说通常不会采购数字大屏(也出现过为了给投资方和客户参观而采购的特例,大概也想通过光环效应提升企业形象)。 对于不少b端企业内部而言,数字化大屏并非必需品。 且大屏前期软硬件成本、数据治理成本、后期运维成本等并不低,但价值却不一定能在短期内论证。

2023-08-08 - 起而行 👍(0) 💬(2)

1. 动画和酷炫的交互感觉需要更多开发成本 所以费钱 2. 不能直接增加执行层的效率

2023-05-14