08 认识职场:看懂职场的游戏规则

你好,我是雪梅。这一节我想跟你聊聊职场。

你可能会想,我天天上班,一天到晚都在职场泡着,还不认识职场吗?其实,因为没有清晰的职场认知而产生的疑惑并不少,我先给你举几个例子。

- 遇到问题习惯自己死磕,要不觉得问别人很丢人,要不就是觉得担心麻烦别人不好意思,结果问题还没解决,自己先纠结了半天。

- 觉得自己工作特别努力,经常加班,但好绩效总跟自己无缘。

- 在工作中面临裁员这样的重大变故时,一边非常愤怒,觉得“为什么裁的是我”,一边又因为没有规划过未来而觉得无比惶恐。

这些问题是不是很眼熟?你或多或少也想过?其实,认识职场并没有那么简单。在我看来,分为两部分,一部分是认识职场的底层规律,也就是“游戏规则”,第二部分是在底层规律之上,还需要理解职场的事和人。这节课,我们先从职场的“游戏规则”开始。

职场的“游戏规则”

你可以想一想,职场到底是怎么来的呢?放到一个更长的时间轴上来说,是因为工业革命带来了机器化大生产,带来了细化的社会分工,才产生了这么多岗位。像我们熟悉的互联网会有市场、运营、产品、研发、测试等等岗位,大家有了工作,才有了现在的职场。

如果把职场比喻成一个游戏,在我看来,职场有三个“游戏规则”。

Rule 1:职场人其实都是“工具人”

每个岗位的工作,都承载了公司体系内的一部分功能,最终形成合力,实现整个体系的目标,而我们就是每一个部分的工具。

举个例子,销售谈客户,了解客户需求,产品把需求转换成需求文档,研发小伙伴为了实现需求写代码,测试验证功能,最后发布,运维小伙伴保障线上的安全。虽然每个人分工不同,但都是实现目标的工具。我知道你听到“工具人”这个词会有些反感,但抛开个人情感,这是一种客观存在。分工的目的是让每个人的精力更聚焦,在一个岗位上做得又精又专。

这个规则有啥帮助呢?看问题面板。

其实只要理解了“工具人”这一点,很多事情就清楚了。在社会大分工这个体系下,会特别强调两个点,技能和服从性。

技能是立身的根本,一般指专业技能,每个岗位都有专业能力要求。企业雇佣一个技术人,一定会看专业技能,比如编程能力,问题分析定位能力等等。而服从性是连接他人的根本。一定的服从性会让每个人在分工的基础上更好地围绕目标协同。

对于困惑一,企业作为雇佣方,一定会给员工提很多要求。那“既要、又要、还要”背后的企业目标,是为了更好地协同,拿结果,还是其它?如果是为更好的结果提出的要求,那咱们打工人确实需要去适配,如果实在无法适配,那可能是环境不太适合你。

困惑二也是非常常见的场景。比如一个前端小伙伴特别热爱技术,总喜欢在自己的工作中引入一些新技术,但会导致页面加载很慢,测试验证成本和线上维护成本很高。站在自己的角度,当然会觉得新技术引入很不容易,但这样很难拿到好结果。因为在分工协作的体系下,光有技术是不够的。引入新技术,还需要考虑ROI,与现有产品的兼容情况,测试验证成本,未来的维护成本等等。所以,服从性也可以理解为协作中为整体的团队和产品考虑,毕竟企业不是技术的实验室,需要为结果负责。

Rule 2:结果为王

任何一个岗位,都是围绕企业目标服务的,围绕为客户创造价值服务。所以在职场,一定是结果导向的。这个结果,不是你做了几个项目,写出了多少行代码,引入了多么新颖的技术,而是看你做的事情给公司创造了什么价值。

关于这条规则,你还需要知道一个客观事实。那就是,在结果导向的评价体系中,那些目标明确,个人情感色彩很少,永远保持激进的人心理摩擦力会小一些。这个跟个人特质,甚至是每个人的“出场设置”有关系。如果你不是这样的人,也不要轻易给自己“玻璃心”的标签,你可以在理解职场的游戏规则的同时做一些必要的自我管理。这部分我们会在第三章认识自我中详细聊到。

接下来我们延伸一下,这条规则可以很好地帮你理清两个方面的困惑,先看问题面板。

第一个困惑,“看不到‘我’努力”的困惑。现在我们知道了,加班、努力都是过程,对于过程,企业顶多是鼓掌,只有结果,企业才会买单。

给你举个例子,小A是一个非常优秀的技术人,年年拿高绩效,今年她从一线升为技术管理者,每天工作比之前还努力,却只拿了普通绩效,特别委屈。我告诉她,你现在是技术管理者,你的考核结果是团队拿到的结果,以及团队拿结果的能力。那时她才意识到,自己虽然很拼,但团队并没有成长起来,才意识到管理者的角色要求是什么样的,找到了接下来的努力方向。

所以在职场,如果你很努力,结果却不好,那还是要回到目标上,看看自己努力的方向对不对。

第二个困惑,“工作卷”的困惑。既然是结果导向,那在工作很卷的环境,我们就有必要区分一下当前是面向结果的卷还是无意义的卷?面向结果的卷,可以理解为更好更快地给客户交付结果,无意义的卷,一般都是大家暗暗比谁的加班更多。作为知识工作者的技术人来说,显然不是靠加班就能带来结果的根本改变,我们还是需要回到业务目标,不断思考围绕目标我们可以做出什么样的贡献。

Rule 3:职场是复杂且模糊的系统

最后一条规则是什么意思呢?上学时,学校有明确的考纲,只要每天学习刷题,大概率成绩还不错,而且成绩是一切的指挥棒,成绩好老师大概率会喜欢,还能上好大学,万事大吉。这就是一个清晰又明确的系统。而相比学校,职场既没有特别明确的考纲,OKR目标也会随着市场变化而变化。职场也是很多角色互相协同才能拿结果,不是靠个人努力“刷题”就会好绩效的。理解了这个规则,很多事情就豁然开朗了。

先看问题面板。

关于第一个疑问,从宏观上来说,企业处于不断变化的市场中,去年要ALL IN做的业务,今年可能被市场冲击,就要立即转型,或者方向没变,但要重新排兵布阵。而且组织中有非常多的角色,运营、产品、技术、BI、HR、法务、行政等,这些角色之间的互相协同,可能常常出现“抢活”,甚至互相“踩脚”的情况。所以在职场,你经常会感觉到变化,常常会有“组织调整”,再正常不过了。

第二个疑问,我们回到微观上说。我很理解“小王,你把这个弄一下”的心理崩溃,毕竟这个“弄一下”到底怎么弄,在这么复杂的组织里,很大概率是没有SOP的。如果保留着上学的“刷题-考试”模式,那么大概率这件事是没有结果的。

这个时候怎么办呢?老生常谈,主动。这里有一个概念,叫职场是“混龄班”。上学时,你的同学再优秀,你俩的年龄也差不太多,认知水平相差不大,而在职场经常会有一个工作十几年的人,和工作十几天的人在一个组,很多“隐形经验”其实就藏在工作时间更长的同事的脑海里。这回,理解主动的必要性了吗?

最后,在这模糊又复杂的组织中,作为职场人,我们需要理解,一方面“没有一个系统是完美的”,所有的东西都是在动态变化的。阿里有句经常被大家调侃的话叫“拥抱变化”,作为职场人,很多变化不是你能控制的,我们需要更理性地看待。另一方面,一定要摒弃只需要好好学习的“学生思维”,因为再没有人帮你把所有东西都准备好。你需要更积极地向前辈请教,才能更快学到工作中需要的“隐形经验”。当微观环境让你很不舒服时,你也可以主动去优化,去优化流程,让这个复杂的系统运转得更加流畅。

面对游戏规则,我们这样做

聊完职场的“游戏规则”,你可能会问,那我应该如何面对这些“游戏规则”呢?作为过来人,有两个心得可以分享给你。

放弃对于职场的不合理幻想

很多人对于职场存在一些幻想。比如有小伙伴问我,我在一家公司已经干10年了,如果我接受不涨薪,能不能干到老?

事实上,职场有一个冰冷的事实是,任何人都是可以替代的。

你可以回忆一下,自己从一个小白变成经验丰富的职场人的过程。用一个不恰当的比喻,公司能“生产”你,一定还能“生产”跟你一样优秀的小王、小张、小李。除非极端高精尖的领域,我们这代人大概率是不可能在企业里干到退休的。所以对于职场人,在工作之外,你要突破打工人思维,要把焦点回归到自己身上,为自己的长远发展未雨绸缪。

在当下的环境中,如果你不幸被裁员,也不要陷入情绪的沼泽,这是企业作为商业组织在当下市场环境中要做的一个选择。很大概率跟你个人无关,不是针对你,不是你不够优秀,你不需要因此而妄自菲薄。向前看,回到广阔的市场中,继续找自己的价值和位置就好。

还有一个典型的幻想,就是把工作当做人生的重要寄托,当成自己成就感、价值感、甚至幸福感的主要来源。但职场真的承载不了太多东西。

如果你在职场中没有遇到与自己特别同频的伙伴,也非常正常,你完全可以在工作之外去找到志同道合的人,构建自己稳健的社会支持系统。

如果当下的工作无法满足你对于成就感的需要,你可以去主动挖掘工作的价值,寻找自我成就感与企业要求的“最大公约数”。比如一个工作已经轻车熟路的人,可能会发现帮助团队小伙伴的成长会给自己带来极大的成就感,而大家对成长的需求正好也摆在那里,这个时候“最大公约数”就来了。主动做分享,沉淀输出,都是可以的。当然,如果工作中找不到,你也可以在工作之外继续找能给自己带来成就感的事,比如我看到很多愿意助人的人,会去做公益。

但如果你特别渴望像乔布斯一样“改变世界”,实现自己的使命和价值,那你可能真的需要自己创业了。

最大化“工具人”价值

了解了职场的“工具人”属性,你可能会说,那我是不是应该更早地选择自我保护?老板给我多少钱,我就干多少钱的活?

No!这绝对是浪费自己的生命。要知道每个人在职场的工作时间有限,所谓的黄金打工时间其实很短。注意,是打工,不是工作,创业或其他副业另算。在国内当下的环境下,22岁大学毕业,40+岁跳槽可能就面临被市场挑三拣四的状况,很多人的黄金打工时间其实只有20年。

所以,你需要非常珍惜打工这段时间,充分利用。既然在职场中是工具人,那就最大化挖掘作为“工具人”的价值。具体可以从两方面入手。

一方面,不要只盯住岗位的价值,还要抓住环境提供的价值。

对于企业要求来说,我们需要按照岗位要求,完成工作内容。但对于我们自己来说,也必须认识到,职场是我们历练能力很好的场所,我们大多数的能力成长都是工作中不断做事中积累出来的,所以我们要不断给自己创造机会,提升自己的能力。

具体应该怎么做呢?如果你发现自己的工作挑战不大,进入瓶颈期,不要只是抱怨,或者等待老板给你安排更有挑战的活。你可以主动多承担一些事,比如你可以去思考团队内有哪些问题,你可以做些什么贡献?最基础的,你可以跟Leader申请,加入一些更有挑战的工作。职场人一定要记住,为自己的成长负责。

分享一个我自己的经历。几年前,我的老板要策划一个500+人的年会,需要一个总体负责人。跟日常做技术管理的我有半点关系吗?没有。虽然我艺术细胞为0,平时又特别内向,却主动请缨报名了。

当时完全是硬着头皮上,就想着自己需要一个突破,这么大型的活动,一定需要很多我当下不具备的能力,而这相当于公司出钱,出人,给我的一个很好的历练机会。最后年会完美交付,我发现自己平时带团队的经验有很多可以平移到组织年会,而且还解锁了跟销售谈判,挖掘技术人写代码之外的潜能等等很多的能力,最重要的是我对于自己的跨界能力有了很多信心。

另一方面,积累领域经验和相应的人脉资源。

职场提供了一个真实的场景,让我们在某个行业的某些场景下不断解决问题。比如你如果一直做的是金融领域,你可能会对这个行业的模式以及常见的问题有很多深入了解,时间久了你也会认识不少这个领域的人。

对于你未来的职业发展来说,最基础的,你过去的领域经验、人脉可以帮你平滑地找到下一份工作。如果你对当前的领域很愿意钻研,你也完全可以像在第一章提到的持续深耕,成为这个领域的专家。

当然,这也可能是我们未来更多可能性的起点。我的一个朋友43岁离开职场,本来打算休息一阵,结果有朋友创业,企业有很多架构问题有困惑,就邀请他过来指导,发现他不但能准确地分析、梳理问题,更能一招见效地解决问题,于是又让他给自己的团队做了一些架构设计的培训课程。

后来慢慢地,他的口碑做出来了,现在已经成为一名专职服务企业的培训师和技术顾问。这方面的经验都是过去在职场18年的积累和沉淀,而且大部分企业客户都是自己原来的同事或者同事推荐的。

他说在企业上班时,从来没想过走这条路,也从来没有做什么刻意设计,只是随着工作时间的增加,这些沉淀和积累就水到渠成了。

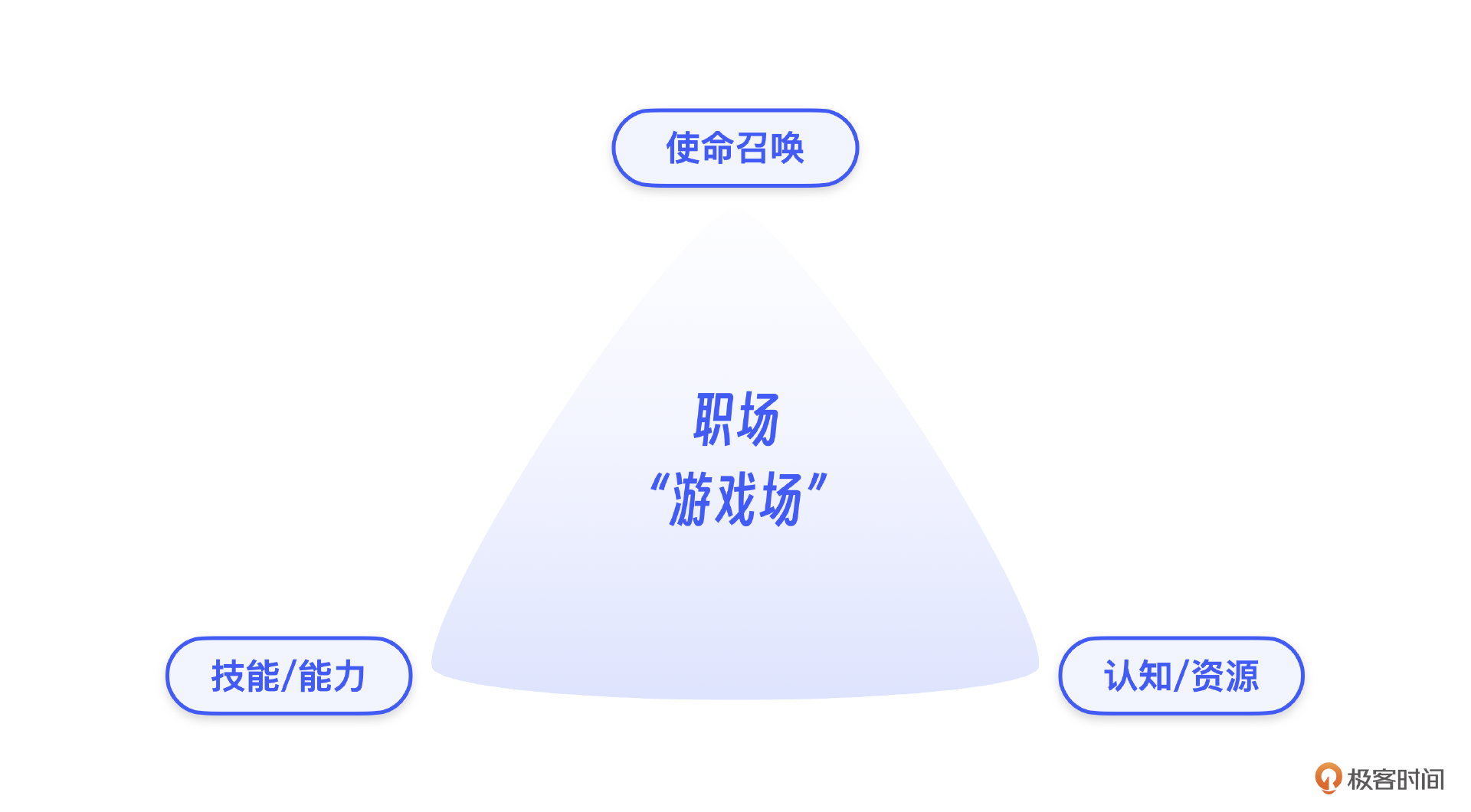

如果说一个人的职业发展最终是为了实现自己的人生使命,那职场这个游戏场与你的使命之间的关系,可能如下边的三角形图所示。

三角形的底座,一个是技能和能力,另一个是认知和资源。在职场中,我们在完成很多工作的同时,如果再有意识地提升自己的技能,锻炼自己的综合能力,提升自己对于行业、领域的认知,积累相关的经验和人脉,那当我们的底座越来越稳,在探索到自己的人生使命,自己真正热爱、愿意终生投入的事业时,这些积累都能更好地帮助我们把“使命召唤”发光发彩。

小结时刻

不知道你平常会不会有这样的状态,每到周日晚上,想起第二天要上班,就有一种浑身说不上来的难受。

其实这非常正常,大多数职场人都有类似的感受。职场是一个复杂又模糊的系统,有很多看起来冷冰冰的评价体系。

但我们个人也不要妖魔化职场。

任何一份工作都是双向选择。一个特别优秀的人离职了,不代表你所在的团队不好,可能是他在自己这个职业阶段有了新的目标。你掏心掏肺做了几年的业务说没了就没了,不是你运气不好,也不是你们公司太折腾,可能只是市场的变化,从更长远的角度必须做出这个决定。

在任何一份工作中,你都是自己职业发展的主人。工作的成就感不只是岗位本身带来的,更是我们自己挖掘出来的。有时候优秀的人离开了,反而你的机会来了,有时候离开一个半死不活的业务,你可能会有更好的发展。永远不要被一份工作绑死,你们是双向选择。

作为打工人,我们一方面要客观理解职场的游戏规则,另一方面要最大化自己的职场价值。毕竟每个人的黄金打工时间很短,终究有一天,我们会离开职场,但在职场中历练的能力和技能,积累的资源和人脉,会是我们无形的宝贵资产,支撑我们走向更大的世界。

聊聊发展

你当下工作的感受如何?如果用今天讲到的“职场游戏规则”重新审视自己的工作,你又有哪些思考?欢迎留言交流。

如果觉得有所收获,也可以把课程分享给更多的朋友,一起学习程序员职业规划手册,心里不慌,脚下不乱,做好每一天的成长。

- HelloWorld 👍(16) 💬(1)

看到雪梅老师最新的一节课程中关于工具人的说法,有些特殊感触,稍微讲一下。 雪梅老师在关于工具人的定义为技能+服从性,实际上这也是企业中最大多数人的定位,领导也是如此,用钱购买你的时间和服从,也会刻意不去培养不可替代的员工,一方面是防止下面的人给自己有一定威胁,另一方面是防止人员流失导致的替补难寻的困境。 但实际上这也是普通人破局的点,在技术上积累自身的能力,培养企业内部口碑(可以多分享,多和外部门交流);在资源上,尽可能多参与社群或者行业交流(极客时间的微信群就是很好的资源),在行业内创造一定的口碑;在认知方面,与更优秀的人多交流,多去看行业TopN的技术选型和产品发展方向(极客时间的各位老师就可以,如果有线下交流一定要参加);在工作上,尽可能配合上级安排的工作,但是不要仅局限于当前工作,更多的思考是否可以行业能力对齐,是否可以在项目中树立口碑,是否可以使用新的能力(可只调研和本地落地,不去线上实施)。 只有准备充足,才能在机会来临的时候马上抓住,而不是被筛选或者被拒绝。

2024-01-04 - 丁丁历险记 👍(4) 💬(1)

作为i 人,看到这节就头疼

2024-02-12 - Kqiu 👍(4) 💬(1)

怎么理解多角色协同中的抢活和踩脚,雪梅老师。

2024-01-25 - 6点无痛早起学习的和尚 👍(4) 💬(2)

2024年01月18日19:01:59 分享几个点: 1. 有时候的确跟老板的想法不一致,尽管有时候按照他的想法来做,但内心还是很抗拒,学到的一个点,把自己当作一个“工具”,工具就是要让老板用起来舒服、好用。(当然这里不谈到底谁对谁错哈) 2. 放大自己的价值,分享最近一个自己的 case,部门 CTO 在技术大群问:谁代码写的好,来做咱们金融编码规范,我被我的 leader 私聊感兴趣不,我说感兴趣(这里就体现了机会是在你平常的积累中体现的,因为平常很好,机会才会想到我),在大群艾特了我,我就自荐接下来了这个任务,最后有个小群,里面的其他人职级都是比我 >=2 的同事 3. 所以我最近也在头大,如何制定:金融编码规范(通用编码规范+金融业务特殊性的编码规范)

2024-01-18 - 熙望 👍(3) 💬(1)

雪梅姐你做不做个人咨询啊,能联系上你不?

2024-01-15 - ifelse 👍(0) 💬(0)

学习打卡

2024-11-24