07 导学:构建职业素养蓝图

你好,我是李云。从这一讲开始,我们就进入了课程的职业发展模块。这一讲是导学,我想帮助你建立起职业素养的发展蓝图。作为工程师,我想你和我一样,一旦了解事物背后的所以然,就会更容易理解与记忆,做起事来也更有目标感。

那我先和你说一说,思考职业素养蓝图的起因是什么。

蓝图的由来

2012年平安夜那天,37岁的我加入了阿里巴巴,进到一淘的阿里旺旺事业部,从事淘宝浏览器的开发工作。那年初,我出版了《专业嵌入式软件开发:全面走向高质高效编程》这本书。从书名不难看出,我那时的思考主要在于专业技能层面,对人的思考很少。也是,在那之前,虽说我曾是摩托罗拉的系统架构师,但因为没有真正带领过团队,没能体验到管理人的难处,所以对人的思考自然就少了。

进到淘宝浏览器技术团队一个月后,我开始着手写代码,一看到同事们已写的代码吓了我一跳。让我惊吓的原因是,淘宝浏览器是基于谷歌开源的Chromium浏览器的二次开发,那么好的代码基础,同事们还能将代码写得那么乱,毫无规范和章法可言,对软件架构也熟视无睹。我实在忍不了那样的工作环境,就带头将整个团队的做事方式、做事要求和做事习惯全改了过来。我是如何做到的,细节太多了,咱先按下不表。不过那段经历,因为不可避免地要干影响他人的事,让我对职场中的个体有了更多的观察和思考。

再后来,我成了淘宝浏览器整个技术团队的负责人,肩上有了管理团队的压力,毕竟几十号人在手,得出活才行。上任之初,为了寻找管理团队的方法,我问了自己三个问题,其中一个是:我们需要怎样的工程师?我问自己这个问题的原因,是觉得专业的工程师,应当有专业的模样,否则一群人在一起做事,很难有质又有效。

为了回答自己提出的这个问题,我先回顾了自己使用过的有效改造团队的方法,也对比了改造团队的前后工程师身上发生了什么变化。总结下来,有四大维度影响了个体做事的质效,让我一个个向你道来。

质效低的原因

第一维度是,个体的自我管理薄弱,导致管理成本高,个体间的协作低效。明显的表现有:工作状态不主动同步给自己的主管和身边的同事;过于低头干自己手头的工作,对周边发生的需要协同之事表现冷漠,对其他人的工作进展与状态不关心;当接收到需及时采取行动的信息时,不会主动参与互动;草率承诺,失诺后又无动于衷。

第二个维度是,个体的知识管理欠缺,使得个体所学无法相互赋能,因重新摸索而做事低效。明显的表现是:完成一项工作后,没有通过文档进行沉淀,后面接手这一工作的人得从头开始;开发过程中,忽视必要的概要设计,在联调阶段才发现,彼此的理解出现了不小的偏差,让联调工作无法顺利进行下去。

第三个维度是,个体忽视工程质量和效率,除了返工导致做事低效,也不懂得向工具、流程要工作质效。比如:代码审查流程缺失,脏乱差的代码随处可见;过于关注软件算法效率,对产品竞争力的理解只看到了成本、性能和用户体验。忽视工程质量和效率,团队在业务发展的道路上负担越来越重,前进的步伐越来越慢。

第四个维度是,个体业务技能单薄,对工作成果的理解,更多局限于技术层面,而非客户或用户价值层面。例如:不能很好地厘清项目中的依赖关系并对之进行跟踪,项目风险控制意识弱;对业务价值缺乏思考,忽视技术与业务的闭环;放弃使用自己所开发的产品,对用户痛点缺失体感。

除了聚焦个体找答案,我还进一步挖掘,从工作环境中找答案。我发现,工作环境对个体的工作质效有着巨大的影响。我把工作环境比作一个大染缸,染液是红色则代表工作质效高,粉色则代表工作质效低。不难想象,当染液是红色的时,任何个体放进去,就能很快地被染成红色,工作质效自然更高。反之,如果染液是粉色的,个体即便是红色的,放进去也会褪色,变得低效。这个比方也许不那么严谨,但我想你能理解我想表达的意思。

当然,高效的工作环境不是天上掉下来的,是由团队中的每一个个体共同塑造出来的。塑造的内容包含工作流程、沟通机制、工作氛围等,也自然少不了工具的运用。

职业素养蓝图

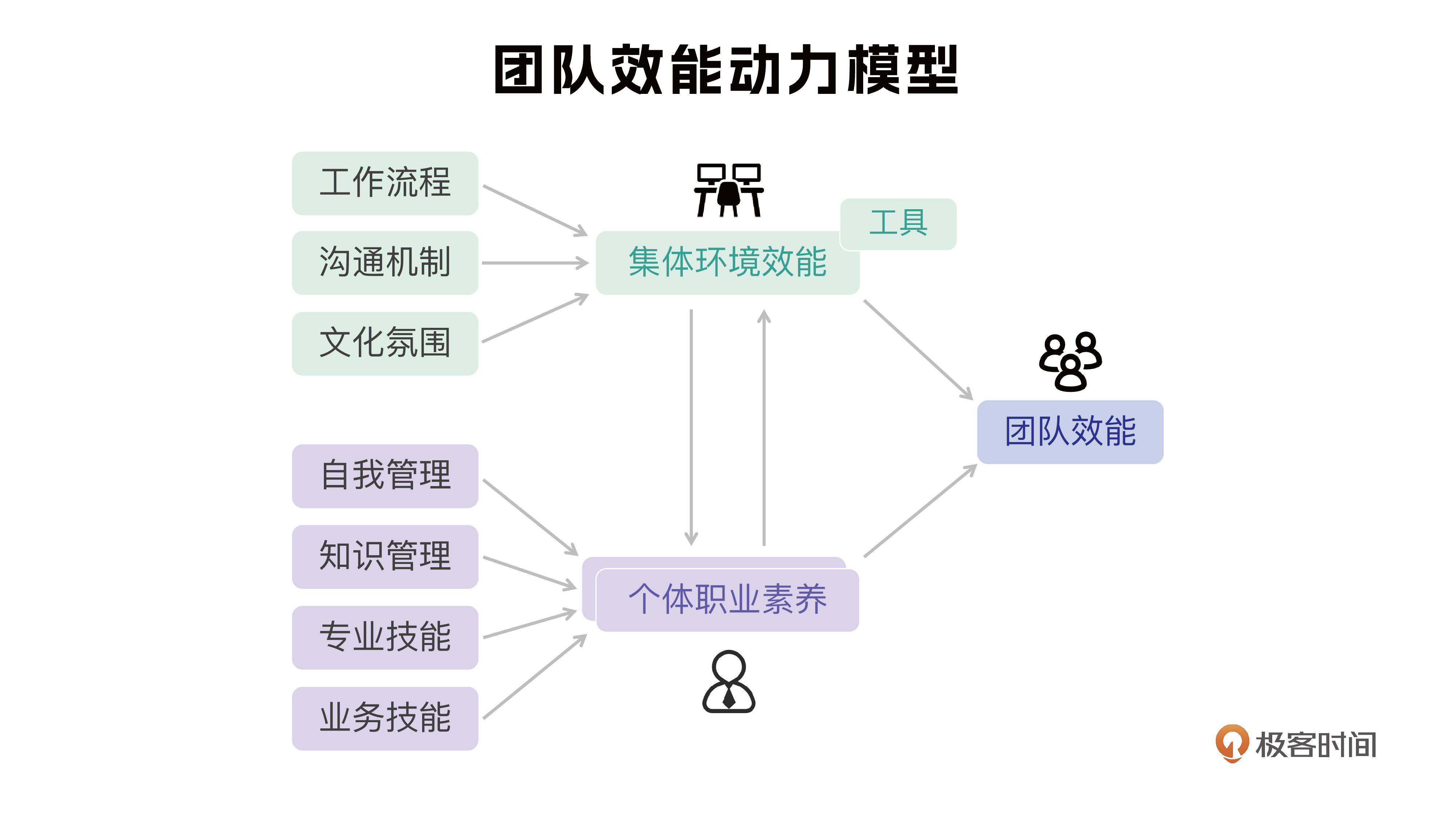

知道了个体为何低效的原因,对“我们需要怎样的工程师”这个问题,我自然就有了自己的答案。接下来要做的是以一定的方式表达出来,以便易于理解、方便传播和利于迭代。基于我以前做软件架构师的经验,还有读MBA时所掌握的社会科学的研究方法,我想到了定义一个模型。最终有了下面这张图,我还给它起了个名字叫“团队效能动力模型”。

一看到这张图,你可能会有点疑惑:这一讲的主题,不是关于职业素养的蓝图吗,为什么出现了“团队效能”呢?确实,我得解释一下。个体职业素养和团队效能,在我看来是一个有机体,当我们讲个体的职业素养时,一定是在团队效能这个大背景下的。否则,我会担心两者出现割裂而带来问题。话说,你也可以将个体职业素养理解为是个体效能。

接下来,让我帮助你读懂这张图。图中的每个框,可以理解为是一个变量。箭头的含义是,尾部变量会影响头部变量。即尾部变量的增强,会带来头部变量的增强。反之,如果尾部变量薄弱,就会制约或消弱头部变量。

基于前面我所讲到的影响个体工作质效的内容,我想你对图中的那些变量名称,一点都不会陌生。需要稍做解释的是,个体职业素养和集体环境效能是相互影响和相辅相成的。集体环境效能,需要基于个体的职业素养去建设,而集体环境效能的提高又会提升每一个体的职业素养,发挥集体效能的“大染缸”作用。

当我们聚焦于关注,如何提升个体的职业素养时,那就看图中的哪些变量会影响个体职业素养。不难发现,包含自我管理、知识管理、专业技能、业务技能和集体环境效能五个变量。换句话说,要提升个体的职业素养,需要从这五个方面来着手。

需要特别提醒的是,图中只列出了影响集体环境效能的三个变量,并没有将目标管理、绩效考核等内容放进去,是基于咱们课程的学习目标做了简化。

总结时刻

好,我们来到了这一讲的总结时刻。这一讲的目的,是让你掌握提升职业素养的蓝图,同时帮助你理解,咱们课程里职业发展这个大模块背后的组织逻辑。

基于我在阿里巴巴第一次带团队的经历,通过问自己“我们需要怎样的工程师”这个问题,以自问自答的形式,将之当作是一个技术问题去寻找答案。让一个模糊的问题,以具象的方式呈现出来。

通过复盘我在阿里巴巴工作时,将作坊团队变成专业团队的成功经历,我将那些影响个体工作质效和导致管理成本上升的关键因素,梳理了出来,以“团队效能动力模型”进行表达。

团队效能动力模型表明,作为工程师,你需要从自我管理、知识管理、专业技术、业务技能和环境效能来提升自己的职业素养。环境效能的存在,意味着作为团队的个体只是独善其身是不行的,而是要通过改造、改善工作环境,去帮助集体中的每个人提升工作质效。环境效能的提高,不是某些人的责任,是团队中每个人的责任。

值得强调的是,个人在提升职业素养的过程中,需要将自我管理、知识管理、专业技能和业务技能这四个变量,当作是相乘而非相加的关系。避免个体过于聚焦优势,而忽视那些明显的劣势。这是个人提升职业素养时,需要特别重视调整的一个意识,所以我特意放到了最后告诉你。相乘的意识,意味着每个维度要均衡发展,从而让自己的优势不会因为劣势而抵消。

最后,我想请你思考个问题:在我强调相乘关系时,为何没有将环境效能这个变量考虑在内呢?期待你留言与我分享交流。

我们下一讲见。

- 毛小孩 👍(0) 💬(1)

我是这样理解的:环境效能是基于个体而存在的,当环境中的每个人都在提升自身的效能时,环境效能就会加倍的提升。所以,并不需要额外相乘。

2024-04-02 - 大匡 👍(0) 💬(1)

因为环境效能,不能完全由自己决定

2024-03-28 - 加奶油的泡芙 👍(0) 💬(1)

很佩服老师拥有将环境改造成自己期待的样子的动力和能力。

2024-03-22