05 职场生命周期:走技术线还是技术管理线?

你好,我是李云。这一讲我想和你聊一聊,工程师在职业发展中会面临的,走技术线还是技术管理线这一选择题。让我先给你讲两个故事。

第一个故事的主人公叫李华。他在大学时期就对编程有着浓厚的兴趣,毕业后加入了一家大型科技公司工作。五六年工作下来,他的技术能力取得了巨大进步,因为擅长解决技术难题,在部门内变得小有名气。慢慢地,主管安排他带领其他的两个小伙伴,以便他能负责完成更大、更复杂的工作任务。一段时间下来,李华发现带人后自己的产出有所下降,很忙但成就感又不足,于是他开始犹豫,自己到底应走技术线还是技术管理线。

另一个故事的主人公叫叶飞,他是名对未来充满期待的年轻软件工程师。在大学时期,叶飞就规划过自己的职业道路:想成为一名技术管理者。叶飞认为,管理者不仅享有更高的地位,还能对团队和项目产生更大的影响。因此,他在校期间,除了学习技术课程外,还花了一定的时间阅读管理方面的书籍。

毕业后,叶飞也加入了一家科技公司。刚开始,他充满热情地投入到技术工作中,两年后,他就开始考虑,如何尽快转向管理岗位。他不时和主管讨论管理相关的话题,在工作中,也尽量寻找机会,展示自己的管理想法。叶飞相信,这样做,他能更快地走上管理岗位。

随着时间的推移,叶飞逐渐发现,自己在技术领域的深度远不如身边的其他同事。他开始意识到,尽管他对管理工作充满向往,但缺乏扎实的技术基础,以致很难得心应手地解决所面临的技术难题。他隐隐地担心,这样的状态,很难打造个人影响力,也不利于将来走上管理岗位。为此,他开始反思,自己是否过早地考虑管理岗位这事了。

李华和叶飞的故事虽有不同,但都反映出了工程师在职业发展过程中的共同挑战:在某个时间点,如何处理技术和技术管理两条发展路线的选择。在深入讨论这个问题之前,我想先告诉你,技术管理是技术的延伸而非换道。

技术管理是技术的延伸

就我在职场的见闻,知道有些人走技术管理线,是因为他对技术工作的兴趣没那么大,更喜欢与人打交道而不是机器。另外,有相当数量的人,将技术管理理解为“技术 + 管理”,误以为,一个技术专家加上一个管理专家,就能管理好一个技术团队。

我的经验告诉我,对于工程师队伍来说,一个管理者要管理好技术团队,他的技术底子一定要好,要有良好的技术敏感度才行。原因在于,技术工作是一种创造性工作,管理者需要跟上技术前沿的发展,也要在工作中创变,这就不是只掌握管理技能那么简单了,是对技术要有热爱、有手感才行。更何况,管理者的日常工作,需要做好些与技术直接相关的决策,如果没有良好的技术敏感度,就会有更多的决策犹豫和决策错误,这是非常不利于技术团队的发展的。

当然,别误会我的意思,我并非反对技术管理者可以通过授权让其他技术专家去做技术相关的决策。是的,技术管理者不可能是技术的全才,也不可能知道所有的技术细节,授权给合适的人,是必不可少的管理手段。不过,他需要知道哪些人是可以授权的,知道被授权的人需要补哪些技术短板,这些都是非常具体的事,没有技术敏感度是不行的。

那什么是技术敏感度呢?这是一个非常抽象的概念,要解释清楚只能通过具体的点,希望这些点能引起你的共鸣。我总结了如下七条。

- 面对技术话题能快速理解并掌握其中的关键;

- 对工作中出现的各种技术想法的价值,能甄别并组织实践;

- 能应对日常工作中不时面临的技术方案选择问题;

- 能根据团队成员个体的特点和特长来合理地安排工作;

- 具有从工作产出物(比如代码)了解项目的真实质量状况的能力;

- 对团队在工作中所出现的问题,能恰当地采用合适的技术方法和(或)管理方法来解决;

- 能理性地看待项目延期,并对工程师的技术工作保持同理心。

在这个理解的基础上,我打算给你两个建议,不过要先讲清楚一个概念,那就是职场生命周期。

职场生命周期

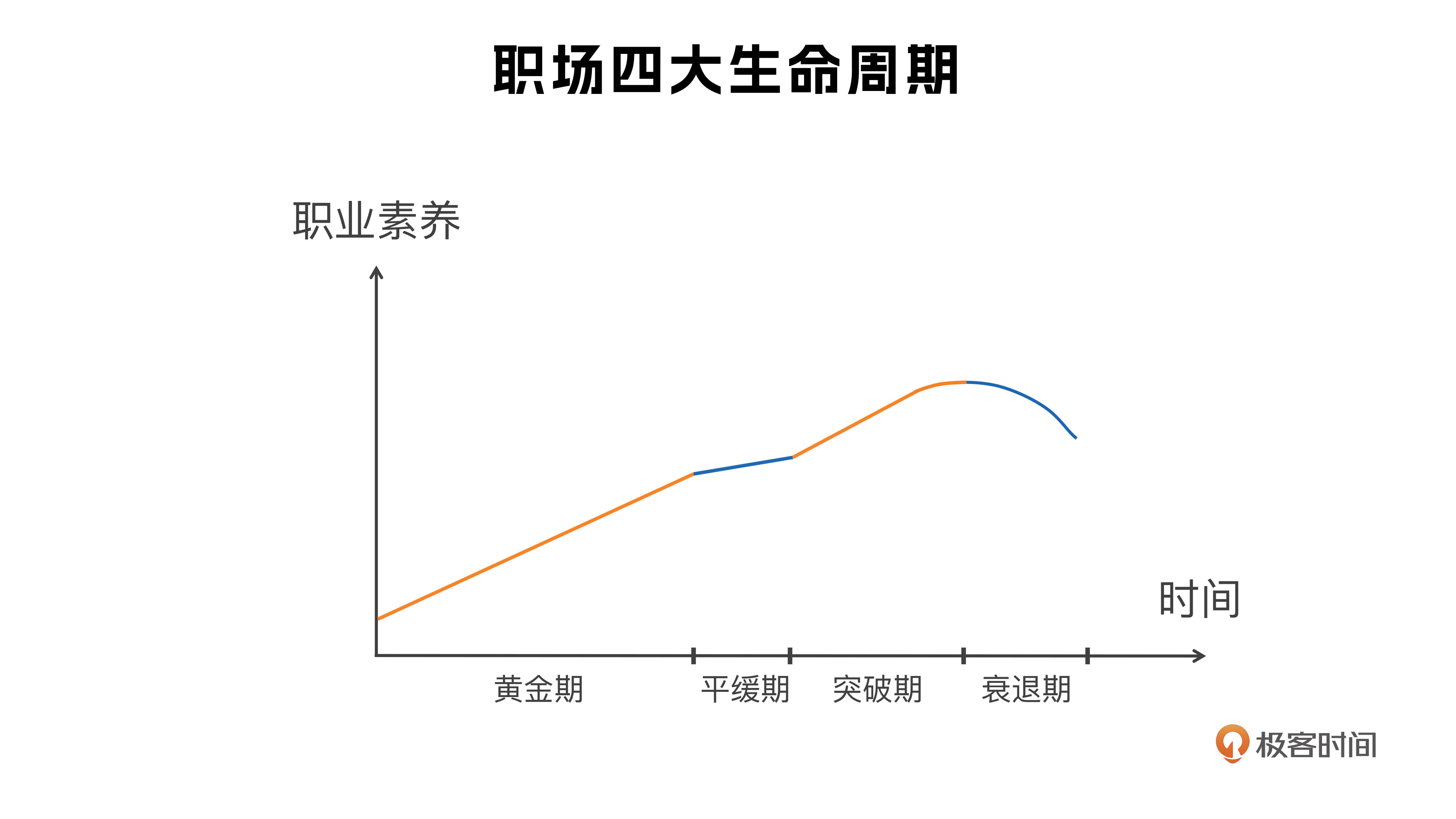

当我们进入职场,就开启了各自如下图所示的职场生命周期,其中横坐标代表时间,我划出了黄金期、平缓期、突破期和衰退期四大时期,纵坐标是指个人的职业素养。

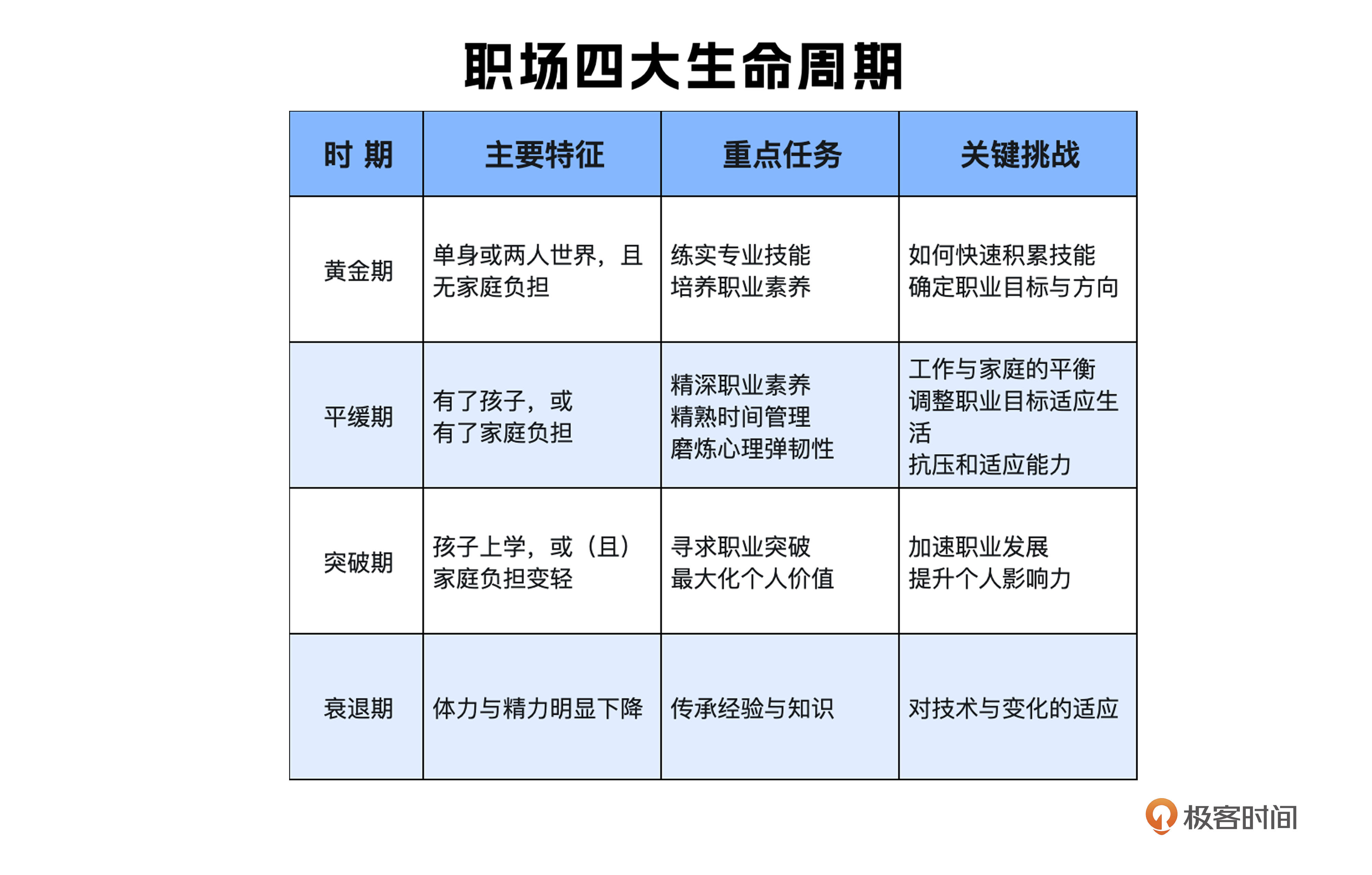

为了帮助你更好地掌握,四大时期的主要特征、重点任务和关键挑战,我为你总结了下面这张表格。

仔细阅读这张表格后,你可能会想,是不是有的人的某些时期可能特别长或特别短呢?确实存在这个可能,这个点也是我想提醒你注意的。

比如,对于有了孩子仍全心投入工作的父亲,因为很少顾及家庭,他的平缓期会很短,甚至完全消失。再比如,家里长辈随着年龄增大,需要我们这些晚辈照料,这对于个人来说,也是很大的一种家庭责任,对个人的工作所带来的影响,也会体现于他的职场生命周期中。

职场生命周期告诉我们,每个时期应聚焦发展什么,同时对各时期的挑战有心理准备。当个体忽视每个时期的重点任务时,就会走着走着愈发艰难,因为之前的功课落下了,甚至出现于事无补的现象。

介绍完职场生命周期后,我就可以和你分享两个建议了。

两个建议

第一个建议是,在黄金期的主要精力应是专业技能的发展,不应分心思考是否要走技术管理路线。显然,除了专业技能,自我管理、项目管理、时间管理这些职业素养,也是这阶段需要特别重视的,因为这些能力跟不上,个人的技能发展就会受到很大限制。我之所以强调黄金期的重点是专业技能,是因为那是岗位的根本,是个人立足职场的信心所在。

前面叶飞的例子,就是他太早考虑走技术管理线。在我看来,在黄金期过于关注技术管理,某种程度上是在预支未来。实际上,专业技能越深、越全面,个体的技术敏感度就越好,就越能更好地胜任技术管理工作。在黄金期既学技术又学管理,很可能两方面都没学深,最终在职场上更难建立信心,容易产生焦虑与困惑。我观察到,一些步入技术管理岗位的同事,能看到团队的问题,但抓不住问题的根源,错误地使用管理方法去解决技术问题。

不过,在黄金期考虑走非技术线发展的唯一例外是,你确认了自己不擅长做技术,而是乐于与人打交道。如果真是这样,可以考虑转做技术支持、市场营销、项目管理、产品经理等岗位。

第二个建议是,遵从水到渠成的方式走上技术管理岗位。个人的职业发展,最重要的是遵循发展四部曲,当工作进入到擅长阶段时,通过抓住机会成为技术管理者。开头李华的例子,就是水到渠成的方式。

不过我想提醒你,李华面对技术管理的不适应,是一种正常的现象。而且,李华即便仍想选择技术线,他也很快会面临走技术管理线一样的困境,因为技术专家也需要有一定的管理能力。他眼前真正的问题,不是选择走技术线还是技术管理线,而是如何更高质量地发展。

总结时刻

好了,让我们回顾一下这一讲的内容。这一讲我们探讨了每个工程师在职业生涯中,不可避免会面临的一个关键选择,即是走技术线还是转向技术管理线。通过李华和叶飞的故事,我们看到了这个选择背后的复杂性和挑战。

通过向你介绍我所总结出的职场生命周期,我想让你意识到生活状态对于职业发展的影响,需要你注意平衡工作与家庭。职业发展的黄金期、平缓期、突破期和衰退期,每个时期都有个人的重点任务和关键挑战。

有了职场生命周期后,你可以对照下自己当下所处的阶段。一方面,了解自己所处阶段的重点任务和关键挑战,另一方面也回顾已走过的阶段,看是否落下了功课要补。

技术管理是技术的延伸而非换道。为此,我建议在黄金期的主要精力,应放在夯实专业技能的发展上,不应分心思考是否要走技术管理路线,通过专业技能的精深去旁通管理。还有,我建议你遵循发展四部曲,在进入擅长阶段后通过抓住机会、水到渠成地走上技术管理岗位。当然,到了一定的时间点,无论是继续走技术线还是踏入技术管理线,你都得涉足管理,开始时都难免力不从心,那是更高质量发展的信号,走过后收获的就是巨大的成长。

最后,我想请你思考个问题:你当下处于职场生命周期的哪一时期,重点任务与关键挑战与这一讲所说契合吗?期待你留言与我分享交流。

我们下一讲见。

- 存在 👍(2) 💬(1)

想问下老师,这几个时期大概对应毕业几年以及大概的年龄段

2024-05-04 - 程序员俊达 👍(1) 💬(1)

我工作五年了,最近有点职业倦怠,现在想想已经是出于黄金期的尾声了,得趁着现在有精力赶紧夯实基础了。

2024-05-09 - Kevin 👍(1) 💬(1)

成长四部曲:兴趣、热爱、擅长,机会。 感谢李老师,这几篇文章学习下来,启发很大。我也想清楚了:顺其自然,积极主动,达成突破。

2024-03-20 - Day_Day_Up 👍(0) 💬(1)

老师你好,我在xx公司也是负责一个小的项目,我主要是做后端开发的,但是管理的团队成员中有unity开发的;但我本身对那一块不是很熟悉,我要花很多时间去了解那个技术栈嘛?或者我怎么更好的可以管理他们

2024-09-18 - kyle_ak 👍(0) 💬(1)

技术管理,我觉得先有技术再有管理,以后无论是走技术专家还是技术管理的路线,我觉得专业技术都是一个工程师最基本的职业素养,特别是在职业生涯的早期,也更应该注重专业技能的培养,打好基础,就好比建高楼大厦,只有地基足够扎实,才能建出高楼大厦。 也很荣幸能够看到前辈分享此类课程,让我们有机会学习了解到更多过来人的经验,向优秀的人学习。

2024-03-24 - 新生\ 👍(0) 💬(0)

技术管理是技术的延伸 不是换赛道 这句话说明了一切

2024-07-13