04 经历密度:为何有的人成长得特别快?

你好,我是李云。这节课我先给你讲个故事。

故事的主角是学历背景差不多的毕业生小李和小张,他们同时加入一家科技公司。

小李在职场选择了“舒适模式”,每天处理相似的任务,很少涉足项目之外的其他事务。他的技术能力稳步增长,但在技术的深度和广度上都缺乏显著进步,技能的多样性也显得不足,面对复杂和需要协同的工作任务,缺乏有效的工作思路。

小张则选择了职场的“折腾模式”,积极参与多样化的项目,不时自愿承担超出日常职责范围之外的任务。他不仅在技术领域迅速成长,还在项目管理和团队协作方面得到了很好的锻炼,解决问题的能力得到了身边同事的认可,收获了同事的信任并建立了个人影响力。

两年下来,小张成为了一个小团队的技术负责人,成了让主管放心,能独当一面的人,小李则仍停留于原地。

也许关于小李和小张的故事,你和我一样,在职场也注意到了。或者你也可以对号入座一下,看看自己跟谁更像?

简单说来,有的人把一年掌握的技能用了五年,有的人一年掌握了别人花五年时间才能掌握的技能。从这个故事我得出了两个观点。第一个观点是,工作中能力相当的两个人,工龄更短的成长得更快。第二个观点是,工龄长并不意味着竞争力更强。

为了让你更好地理解工龄与能力之间的关系,我提出了“经历密度”这个概念,希望有助于你更有深度地看待自己的职场成长。基于这一概念,我进一步发现了一个职场定律,即经历密度决定了个体的成长速度。

那什么是经历密度呢?我归纳为四个方面,让我一个个讲给你听。

什么是经历密度

第一,经历密度代表了经历的多样性。同样的时间,经历的事件和活动越多样,经历密度就越大,所获得的学习机会越多,意味着个人的成长会更快。换句话说,咱在工作中,不要将自己局限于长时间循规蹈矩地做熟悉的事。编程、写文档、与用户交流、参加行业大会、拜访同行、主动解决新问题,都能丰富个人经历的多样性。

第二,经历密度代表了挑战的程度。个体所经历的挑战越大,那么经历密度就越高,所收获的成长就越多。挑战越大,对人的心力要求就越高。只要认真努力过了,无论最终的结果是成或败,都会带来成长,并增强个体的抗压能力。

我们在02讲聊发展四部曲时,说到了机会与挑战是如影随形的关系,这里又指出挑战的程度代表了经历的密度。你发现了吗?接受大的挑战不只是带来更快的成长,也有可能因此而抓住机会,让自己的发展四部曲能更好地转起来。

要勇敢面对挑战的道理大家都懂,可真要面对时,让人难免畏惧,背后可能是害怕失败吧。很多技术专家也一定是经历了大量的失败才练成的。可能你发现平时好像很少能听到失败案例啊,我想很大概率是大家都更不愿意分享自己的失败经历吧。

我还想告诉你,个体对挑战的接受度也代表了对职场环境的适应能力。不是有“永远不变的就是变化本身”这句话吗?人工智能发展得这么快,可预见未来的职场变数会更多、不确定性会更大,都需要我们有更强的职场适应能力。

第三,经历密度代表了经历的质量。深度参与,积极反思,从根源上解决问题,建立类似问题的处理新机制等,都代表了更高的经历质量和密度。也就是说,如果对工作任务的态度是完成了事、浅尝辄止,那并不利于个人成长。

第四,经历密度还代表了时间的利用效率。高密度的经历意味着个体需要掌握时间管理的方法和工具,重视做事的效率。我个人认为,无论是在工作上还是生活中,并非每时每刻都要讲究效率,让人变成一个“效率控”,一天到晚精神紧绷。良好的工作与生活状态,应该是张驰有度的,而“张”是建立于效率之上的。怕的是,因为忽视效率,整天忙忙碌碌却成果不足,工作与生活都受到影响,那就太不值了,是吧?!

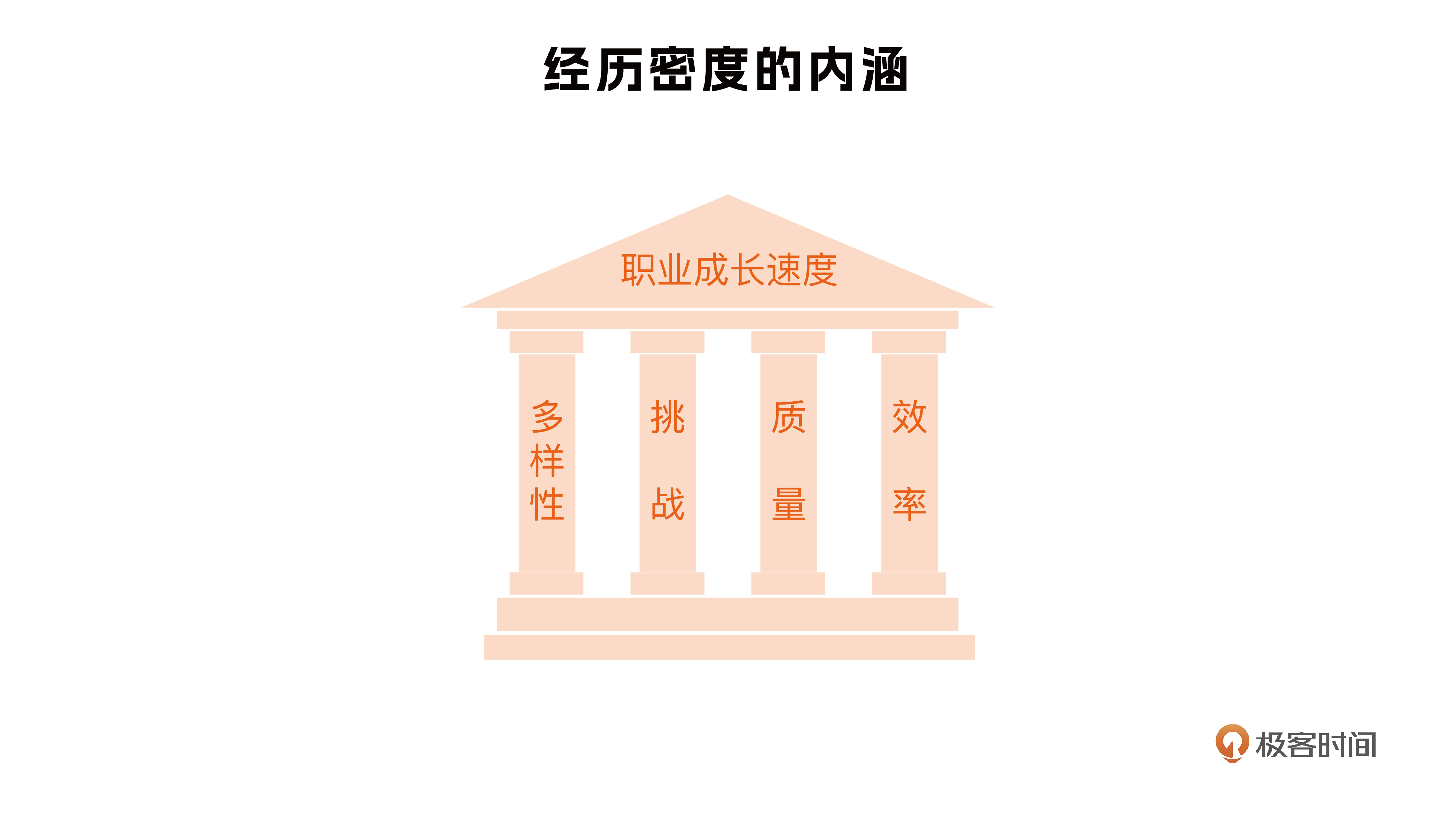

为了方便你记忆,我画了下面这幅图,而且取每个支柱的首字,组成“多挑质效”这四个字。

好了,现在我讲完了什么是经历密度,你也知道了经历密度代表了个人的成长速度。你可能会问,知道了经历密度这个概念,对我的成长又有什么用呢?这是刨根问底的好问题。我给你总结了这么三点启示。

经历密度的启示

第一个启示在于,为评估个人的学习和成长提供了一个全新的视角。在过去,会通过累计学习的小时数、完成的课程数量或者工作年限,来评价个体的学习与成长。这种方法强调的是数量的积累,遵循着量变带来质变的原则。

经历密度这个概念,将重点转移到了质的层面,强调在有限的时间内,获得深度和多元化的学习与成长体验。它更强调个体在短时间内,如何有效地吸收新知识、掌握新技能,并在实践中应用。

有了经历密度这个概念,能很好地解释为何一些人年纪轻轻,像开头故事中的小张那样,经过短短几年的发展,就具有大幅超过同龄人的思辨深度与认知广度,且所掌握的技能也高出不少。

从经历密度的视角去评估自己的职业成长时,会发现更客观,也会让人更有紧迫感。你想啊,每个人都是自我成长的第一责任人,如果咱自己都没有紧迫感、不着急,那别人急也没什么用啊。平时不急,真的到了必须急的时候,咱肯定很被动啊?

知道了经历密度这个概念后,咱就知道了,仅仅依赖时间的推移,并不足以保证个人的成长。简单地等待时间的流逝,期望自然而然地获得进步和晋升,是一种被动和低效的发展策略。背后的危害,会让人在竞争激烈的职场中,逐渐失去优势。

第二个启示是,强调了积极主动的态度对个人职业发展的重要性。经历密度这个概念,鼓励个体要积极地寻找和抓住机会,而不是被动地等待机会的降临。这话可能让你听起来有点空洞,那我就说个具体的例子。

我带团队时,观察到一种比较普遍的现象。好些人其实有能力,只要主动挑事,不仅能更好地发挥自己的能力,还能因为承担更大的责任,让自己得到更好的锻炼,但他们似乎意识不到。等我向他们了解为什么不主动时,得到的回答相当一致:我在等官方授予一定的头衔,否则师出无名。

如果你也像他们那样在等待一个头衔,那我得告诉你,这个等待大可不必。因为积极主动的行为是任何一个组织、团队都非常鼓励的,甚至是欣赏的。组织在选拔人时,一定是先考虑那些有积极主动行为的人。如果你没有意识到这个“潜规则”的存在,那就死循环在那了。

希望这个例子可以帮助你理解经历密度这个概念,鼓励你成为自己职业发展的主人,而非那个处于等待的被动者。

第三个启示体现在,鼓励打破传统的职业发展模式,推崇多元化探索与发展。在传统的职业发展观念中,通常强调线性的进步和角色的稳定性。比如,从初级工程师逐步升到高级工程师,再到管理层,这种路径往往看重经验的累积和职位的稳步升迁。然而,经历密度的概念则鼓励个体,在职业生涯中探索更广泛的角色和不同的经历,去发现和走多样化的发展路径。

这种多元化的职业探索方式,能让个体发展出多方面的技能。这样的探索不仅能促进个人的全面发展,还能增强适应不断变化的工作环境的能力。例如,一个软件工程师可能发现,自己对数据分析或产品管理有浓厚的兴趣,通过探索这些领域,他不仅能发展新的技能,还能打开新的职业发展路径。这也解释了,为何那些在小公司锻炼过的人技能更多样化,因为小公司对人存在一人多岗的需要,背后正是多元化发展使然。

通过这种多元化的职业探索,个人可以更有效地发现自己的真正禀赋和热情所在。大部分人和我一样,是从参加工作开始,才开始探索自己的职业的,那就难免出现入错行的现象,非线性的职业探索方式,就有助于我们找到自己的职业兴趣。一旦个体找到与自己禀赋相符的职业兴趣,他就有了职业发展四部曲的起点。

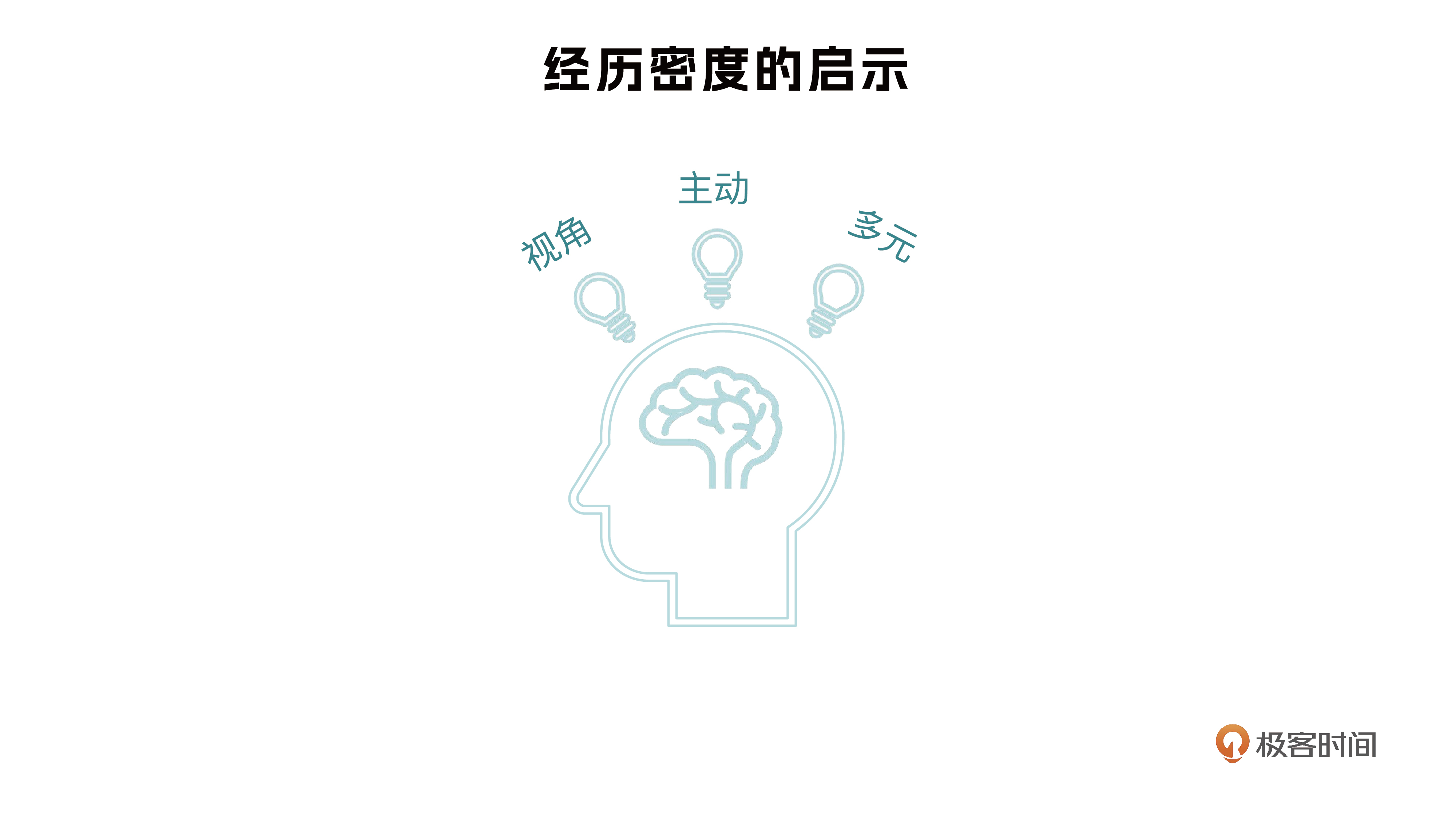

这三个启示,可以总结为下图所示的视角、主动和多元三个词。

总结时刻

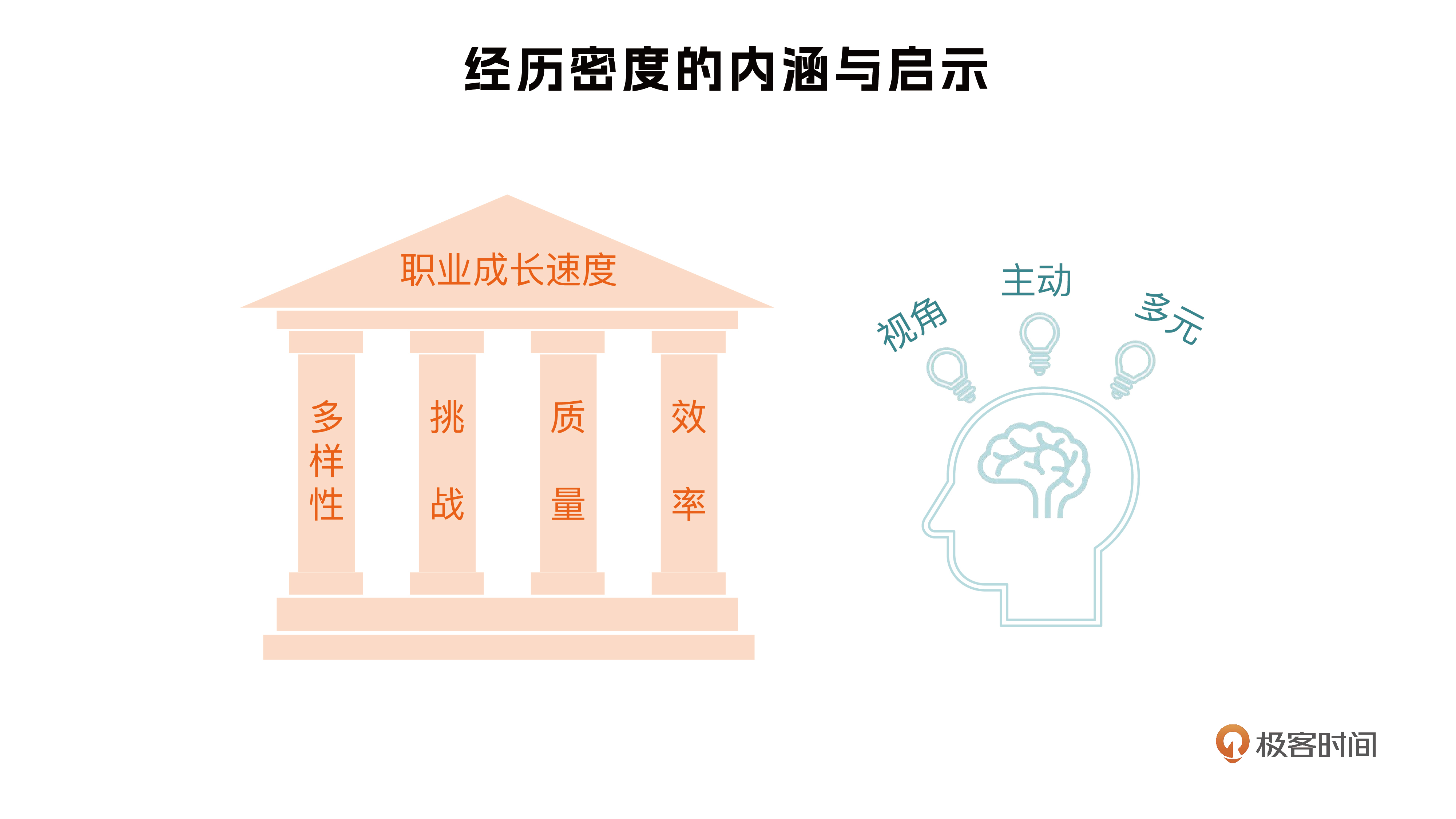

现在,让我总结一下这讲的内容。这一讲我们深入探讨了经历密度的概念,解释了经历密度决定成长速度这一职业发展定律。下图对经历密度的四个维度和三个启示进行了总结。

经历密度是指个人的职业发展道路上,经历的多样性、质量、挑战程度和时间利用率。通过提高经历密度,个人可以在更短的时间内,获得更丰富、更深刻的学习和成长。进一步意味着,个人不应该满足于单调重复的日常工作,而应该积极寻找新的挑战和学习机会。

有了经历密度这个概念,给我们个人的职业发展带来了三个启示。第一,它为评估个人的学习和成长提供了一个新的、关注密度的视角;第二,它强调了积极主动的态度在职业发展中的重要性;第三,它鼓励我们打破传统的单一职业发展模式,寻求更多元化的职业探索和发展路径。

希望这一讲能帮助你更客观地评估自己的职业成长,启发你去积极地寻找和创造更多样的经历。无论你处于职业生涯的哪个时期,都不要停止探索新的发展可能性。

最后,我想请你思考一个问题:经历密度在职场决定了人的成长速度,那对于人生来说,又意味着什么呢?期待你留言与我分享交流。

我们下一讲见。

- bravepg 👍(3) 💬(1)

关于积极主动那里的描述真的是有很深的感觉,总想着师出有名才会去做。 如今退一步想想,即使是师出有名了,自己做的东西很可能还是不会突破出(师出有名)所带来的那一亩三分地。 您觉得什么样点行为才算是积极主动,又该怎么让自己去积极主动呢?可以举一个团队中真实发生的例子吗?那样可能会更有体感。十分感谢🙏

2024-04-01 - SMTCode 👍(3) 💬(1)

老师把很多认知都升华到了理论的高度并给予了更好的解决策略,经历密度对于人生来说,就是不断打破自己的舒适区,去尝试各种可能,丰富自己的人生经历,在真正感兴趣的领域不断耕耘,让短短的三万天真正变得充实,当我们老去无悔此生。但生活中有太多的诱惑与不确定因素:都向往稳定与财富自由;更容易进入毫无压力的躺平刷手机;年龄增长及身体因素变得求稳等等,太多事情会让自己迷失在人生的旅途。人要对自己的人生负责,即便折腾一辈子没有大成就也不能躺平着碌碌无为的如行尸走肉般的生活。

2024-03-17 - 王智 👍(2) 💬(1)

在我看来,经历密度决定的是一个人的成熟程度,是一种心态上的变化,或许并不绝对,但有一定的关系。 这篇中的主动做事思想让我有点感触,其实工作中总会有点时间,但是有时间我就回去想多学点东西,而不是思考工作上的难点,这个很难转变,要说让 leader 专门给你时间,需求不等人,这就只能自己在空闲去发现,然后安排去做,这也是一个难点,在需求量大的公司来说,即使发现了难点,不合适的点,也没有时间去做呀

2024-04-28 - 程序员俊达 👍(1) 💬(1)

我的职业生涯就是如此,等着老板安排活,而不是积极主动的思考,去找问题。刚进一家公司就会充满学习的热情,想要大展身手,慢慢就产生惰性了。看到李云老师对个人成长的拆解,我明白不管工作还是生活,我们要更积极主动的思考和做事情,一味的等和靠是低效的,并且不利于自我的成长。

2024-05-15 - hebut_wolf 👍(1) 💬(2)

我有个公式:经历密度=多元性×(质量/合格质量)^(时间×效率) ÷ 时间

2024-03-21 - 新生\ 👍(0) 💬(1)

经历密度 对于人生来说就是生活阅历的丰富成熟,相同年纪比 经历事情的多少,相同的事情比年纪大小

2024-07-13 - 老实人Honey 👍(1) 💬(0)

小张和小李的例子我不完全同意,能不能成为管理主要看听不听话。

2024-07-01