06 名画《呐喊》是怎么变成表情包的?

你好!我是罗桂霞。

不知道你在生活中,有没有用过这个“惊恐”的表情。这个表情呢,灵感来源于艺术家蒙克(1863-1944年)的一幅画。也许你不认识蒙克,但你可能见过这幅画,就是《呐喊》。

这幅画里有西方美术史上最有代表性的面孔之一,也是现在世人皆知的焦虑符号。它的艺术震撼力不亚于容嬷嬷在窗外的“死亡凝视”,只是轻轻地瞥了一眼,便能调动你全身的神经。

要知道,并不是每一幅名画都可以引起如此广泛的情绪共鸣,那么,名画《呐喊》是如何做到这一点的呢?答案就藏在今天的主题里,今天我要讲的就是“结构变形”。

结构变形是什么呢?你先别急,这一讲,我会通过蒙克、莫迪利亚尼和波提切利三位大师的代表作,带你分析什么是结构变形,以及大师们是如何运用结构变形手法来表达思想的。

呐喊的蒙克

我们要想理解《呐喊》这幅画,我们就要先了解一下画家蒙克这个人。他的一生可以用一个字总结:惨。

他出生于一个军医家庭,在五个兄弟姐妹中排行老二。在他很小的时候,妈妈就得肺结核死了,是他爸爸把他养大的。但是他的爸爸有心理疾病,精神不正常,所以他从小不仅没有感受到什么是父爱,还在心里留下了恐惧的烙印。

因为他爸爸总跟他说,不管什么情况下,你只要犯了罪、做了错事,将来就会下地狱,没有任何解脱的机会,这些话让蒙克从小就活得很压抑。这样的成长环境,导致他的精神也有点不正常。

蒙克晚年时说:“病魔、疯狂和死亡是围绕我摇篮的天使,持续地伴随了我一生。”

你从他这句话就可以看出,敏感的神经和焦虑的情绪在他身上已经根深蒂固,他这一生都在试图摆脱童年经历带给他的这种负面影响。

不过,他在艺术中还是寻找到了一点解脱。其实蒙克本来是一个工程师,但是他后来报了艺术学院,开始学画画,开始表达内心,而《呐喊》就是他在一段比较压抑的时期里创作出来的。

是不是在了解他这个人之后,你再看这幅画,好像有点感觉了?

![《呐喊》(The scream)[br]爱德华·蒙克(Edvard Munch)[br]创作于1863-1944年[br]现存于挪威国家美术馆](https://static001.geekbang.org/resource/image/c2/3e/c27c1137b1037449dd396a05f415f53e.jpg?wh=2284%2A2910)

那《呐喊》的灵感来源是什么呢?其实是来自蒙克的一次亲身经历。

“当太阳下山时,我正和两个朋友一起在路上行走,天空突然变成鲜红色。我停下来,把自己疲倦地靠在栅栏上,如一个死者。在黑蓝色的峡湾和城市上,有如鲜血的火舌。我的朋友们一直走着走着,我仍然在恐惧中颤抖着……我感到来自四面八方的尖叫声弥漫在大自然中。”

——来自 1892年1月21日 蒙克日记

蒙克说那些尖叫声就是来自大自然的呐喊,声音好像要把他的灵魂撕碎了。其实,用我们现在的视角来看,蒙克那时候可能有深度抑郁症,他所说的这种大自然的呐喊就是他心里的呐喊。

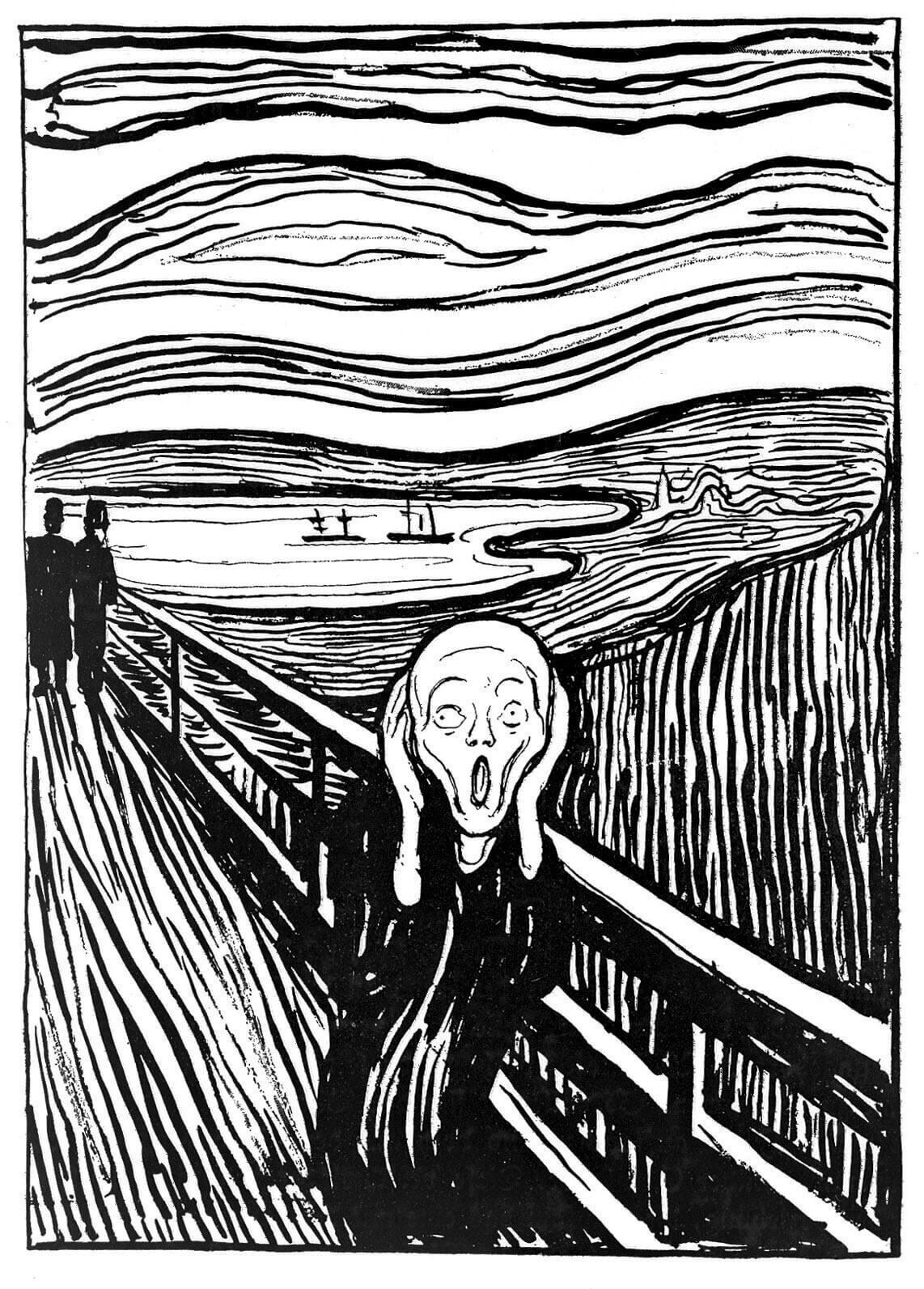

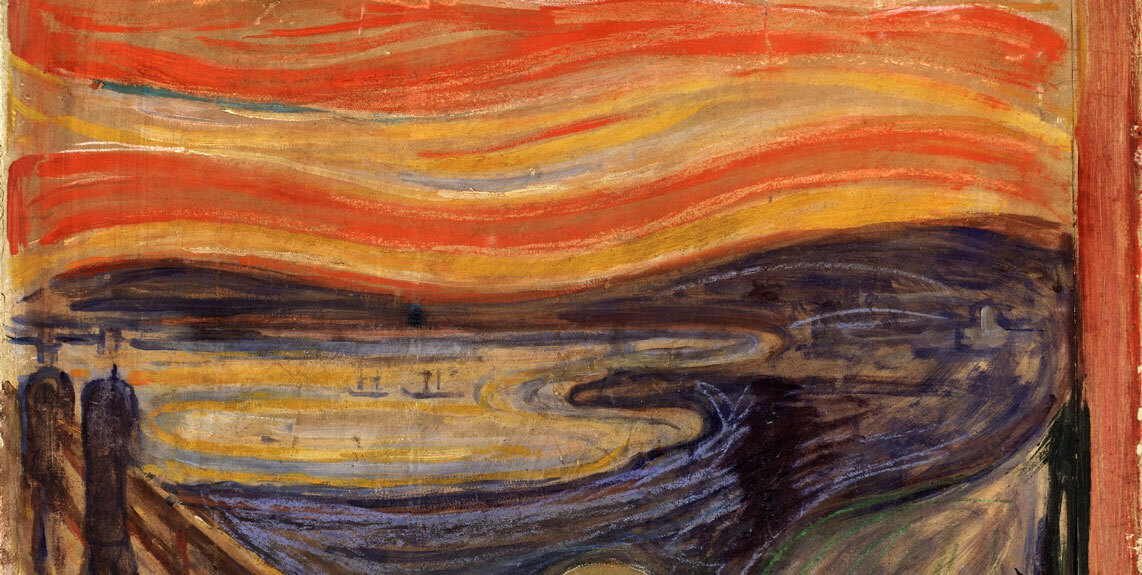

我们能看到,画中蓝色的湖正好和血红的天空形成了对比,他在小桥的扶手旁,他的朋友们却渐行渐远。他听到了来自大自然的巨大尖叫声,他不得不痛苦地捂住自己的耳朵。

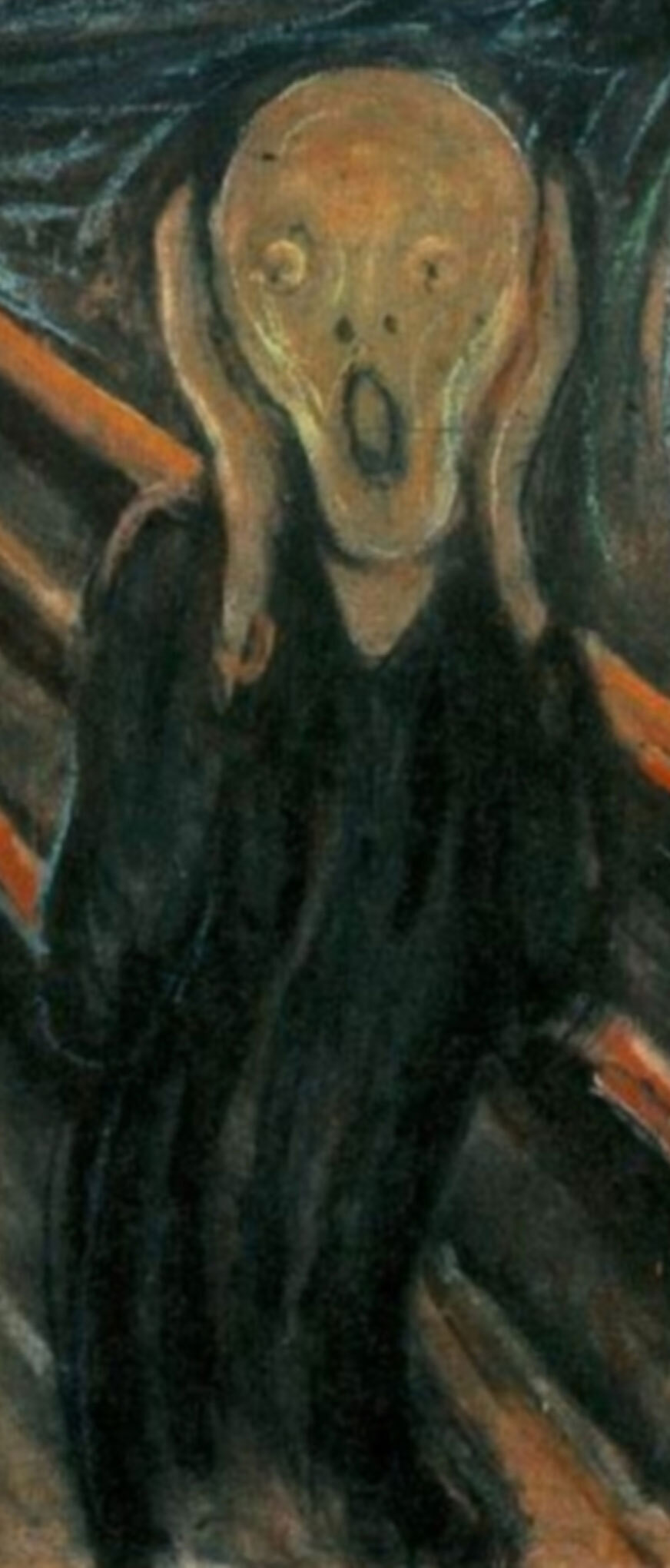

他由于恐惧而张开的大嘴,仿佛要表达什么。而这声发自他内心的呐喊、周围尖叫带来的压力让他整个人都已经变形了,变形得宛如一张纸片,在那里好像随时都要飘走一样。

《呐喊》就是想传达出这样一个内心的场景。我们单看画面就能感受到这种视觉上的冲击力,可想而知,蒙克当时心里得有多难受才能画出这样的作品。你要是看他的其他作品,大多都是这种压抑的气氛,但是像《呐喊》这样直击灵魂的还是不多的。

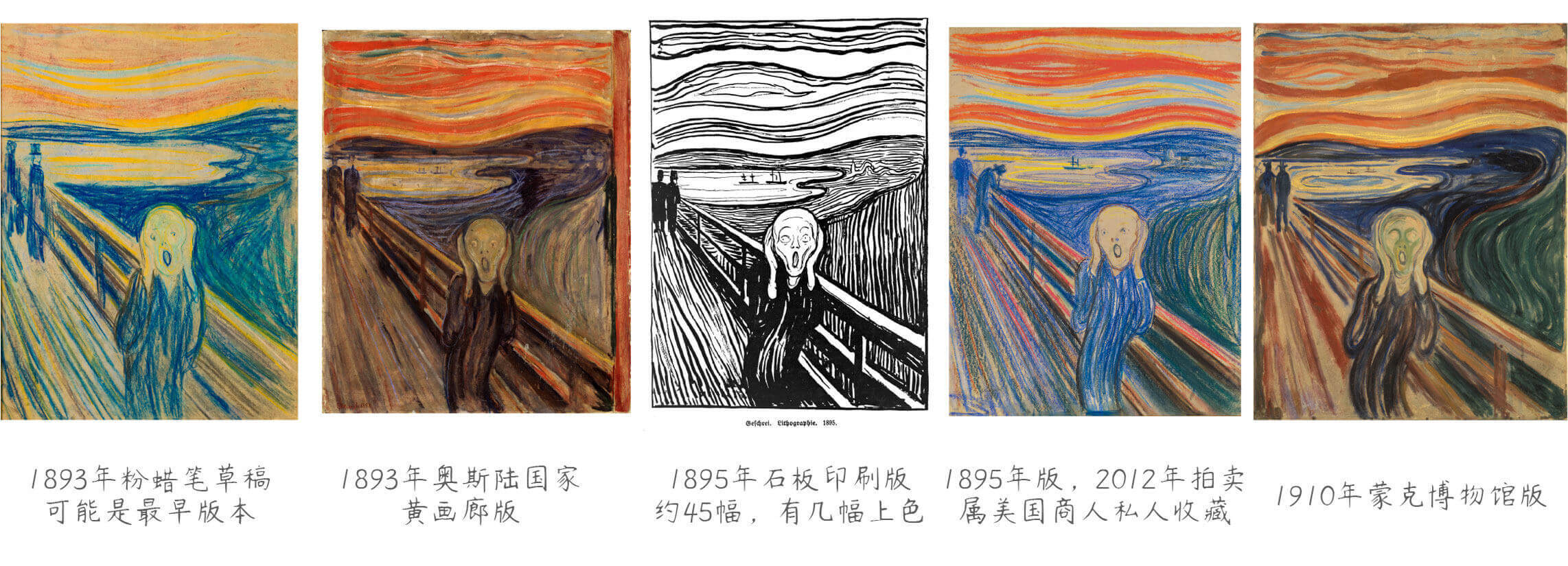

《呐喊》有很多版本,1893年的两个版本,1895年的石刻版的初版和一个粉彩画的版本,然后1910年有一个版本。所以,它总共有五个在世界上被认可的版本。

如果别人跟你说,呐喊有四个版本,那是因为彩色版本的是画出来的,是不可被复制和复印的,确实只有四个版本。但是,1895年的石板印刷版,批量印刷了好多幅,大约有45幅左右,所以这一版不具备唯一性这个特点,因此好多人不把它归类到其中。

我之所以着重给你解释《呐喊》的版本,是想强调,其实蒙克的强项并不在油画,他的油画作品也不多,他真正擅长的、做的最多最好的是版画。

版画讲究线条的排列,你得先一刀刀刻出来,然后才能印出来。版画是用线条来组织语言的,通过线条的走向、紧密和粗细来表达情绪。可能你第一眼看上去,《呐喊》这幅画只是一块一块的色块,但仔细观察你就会发现,蒙克在这幅画上,用的线条是比较多的,这是因为他多多少少受了版画表现手法的影响。

我们能看到,远处天空中的落日晚霞,是由橙红色的线条组成的,像血一样在流动,玄幻、灵动又压抑。这个颜色可不是涂出来的,而橙中带黄,黄中透着蓝。

蓝天隐匿在血红色的云后面,只在远处稍稍露出来一条蓝线,这血红色的景象因这一丝若隐若现的蓝色,显得更加狰狞、躁动和不稳定(这就是我们之前学过的对比色)。仅存一丝蓝色橙红色的天空又和下方几乎全是蓝青色的湖水,形成了一个鲜明的对比。

在这样的环境里,就像他说的,朋友已经走出去了,只有他走不出去。他已经有点意识模糊,然后灵魂像是被抽出来了一样,或者留在那里的才是他的灵魂。

《呐喊》里的人物表现的是一种心理状态,这和画家的意图是分不开的。蒙克不喜欢去描绘现实,也觉得印象派不适合自己。他感兴趣的是去描绘一种状态,一种充满了情绪、具有传神力的状态,这就是他的目的。

为了达到这个目的,蒙克殚精竭虑地构思,他通过这种结构变形手法来达到目的,为他的作品创造了紧张的气氛。虽然他觉得印象派不适合他自己,但是他也受到了很深的影响,不过,要是严格地进行派别划分的话,蒙克是属于表现主义的。

因为蒙克多以生命、死亡、恋爱、恐怖和寂寞等为题材,用对比强烈的线条、色块、简洁概括夸张的造型,抒发自己的感受和情绪;他的画风是德国和中欧的表现主义形成的前奏。

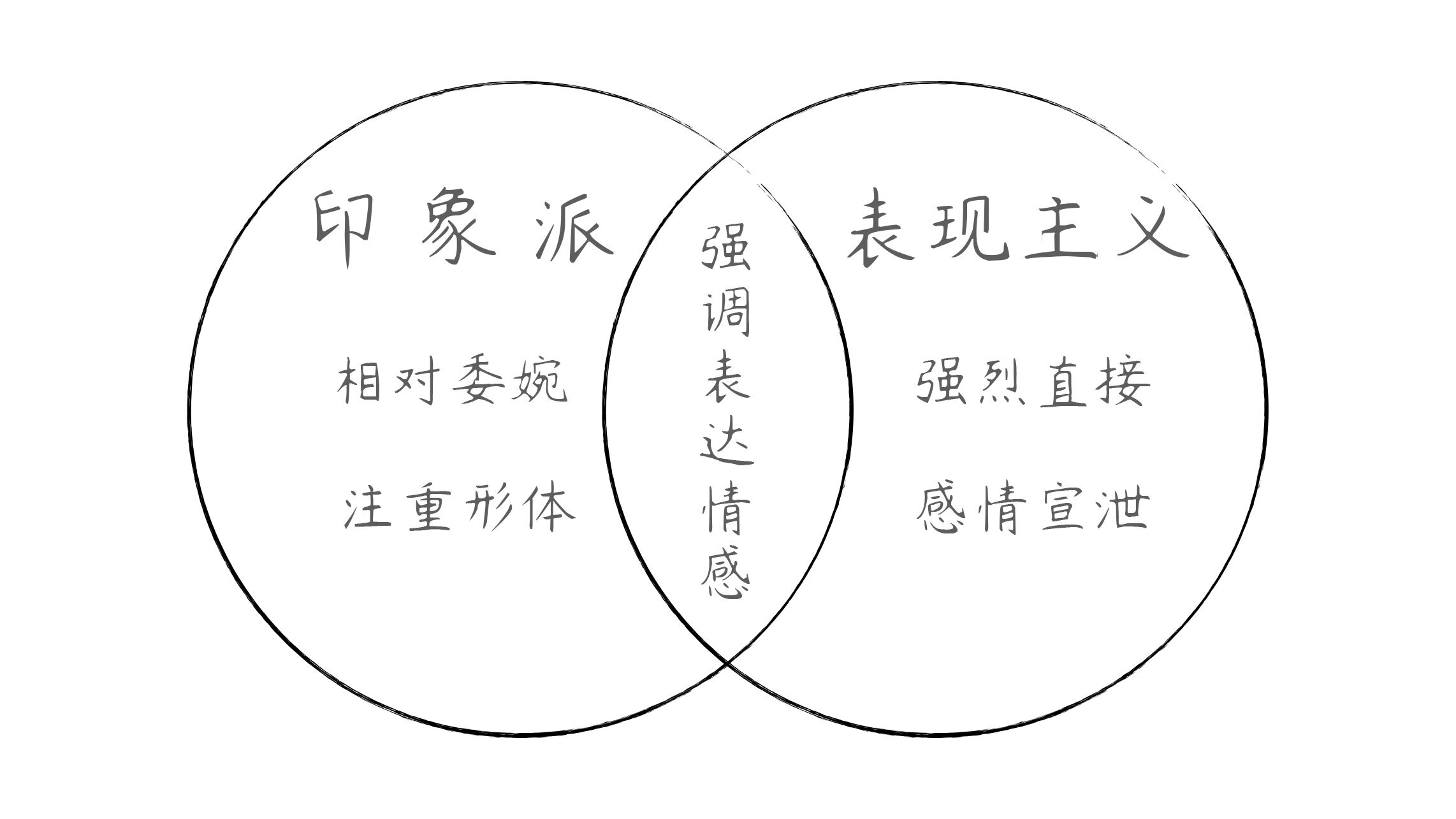

印象派与表现主义都强调表达内心的情感。不同之处在于,印象派相对委婉,还会注重形体;而在蒙克的探索下,表现主义强烈而直接,简直就是直接在进行感情宣泄——我就要表现我内心的感受,我也不告诉你为什么这么表达,我就想表达我不舒服,或者我不开心、我愤怒。

所以有人评价说,表现主义的本质就是忽视对外在形态的描摹,完全专注对内心情感的表达。因此,表现主义大师们笔下的人物,往往都是所谓的画得不太像,变形非常明显。

在这里我想强调一点,蒙克是典型的高产艺术家,他在去世前捐赠了1000幅油画、15400张版画,4500件素描和水彩画,还有6件雕刻作品给奥斯陆当局。可想而知,他生前创作了多少件作品。现在这些作品大都在蒙克美术馆里珍藏着,大家要是有机会可以去看一下原作。

长脖子爱好者

当然,也不是所有表现主义的画家,都像蒙克那样放飞自我。莫迪利亚尼(1884-1920年)的作品,相比之下,就稍微细腻一些,收敛的很多。

不过,莫迪利亚尼跟蒙克一样,也是有点惨。他从小体弱多病,出生于一个中道衰落的家庭,父亲曾经是一个比较厉害的企业家,但是他母亲怀他的时候,家里就破产了。纵观他这一生,大起大落,可以说也是标准的多灾多难艺术家生涯了。

莫迪利亚尼喜欢画人物肖像画。如果按普通人的标准,画得像的、造型准的肖像画才是好的这个标准来评估的话,我们的蒙克和莫迪利亚尼连中国的艺考都考不上。

因为莫迪利亚尼笔下的人物往往都有着长长的脖子,头还有点微侧,如果按1:1的比例造出来,放到现实当中一定都是怪物,没有一个是正常的人。

你可能会有所质疑,就这也算好画吗?如果我们把这一讲放在第一讲给你看的话,我觉得你现在可能已经弃读了,因为对于大部分人来说,这种美确实很难懂。

的确,就在当时,他周围的人也欣赏不了他的作品。他在世的时候挺惨的,他的画几乎没有卖出去过,好像没有人对他画的这些“长脖子怪”感兴趣。

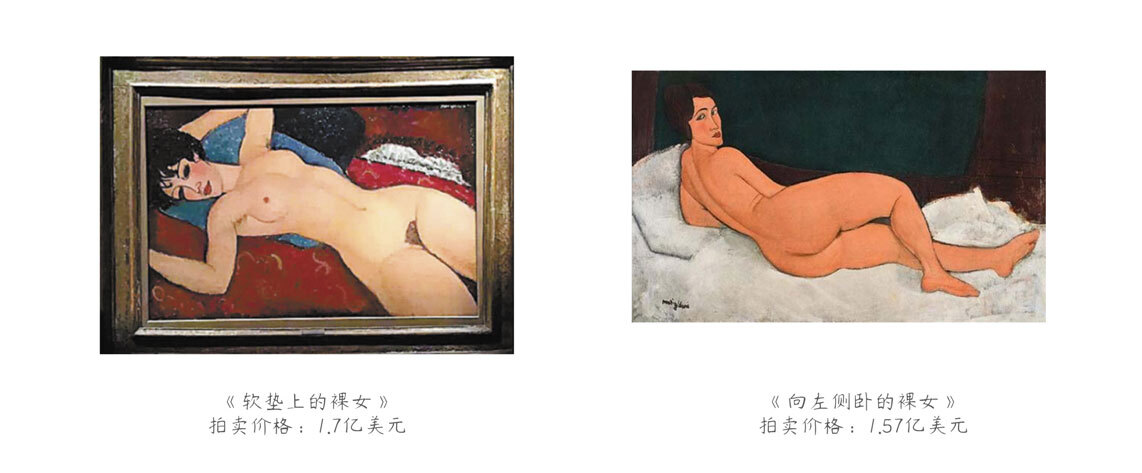

但是近年来,莫迪利亚尼最有名的裸女系列,不止一次以天价拍出。时间就是艺术最好的试金石,世界各地的收藏家们就像商议好了似的,都开始高价收藏他的作品。

下面我们就选择莫迪利亚尼的裸女系列中很有代表性的一幅,来给你分析一下其中的妙处。

![斜倚裸体[br]阿梅代奥·莫迪利亚尼(Amedeo Modigliani)[br]创作于1917年[br]现存于美国纽约现代艺术博物馆](https://static001.geekbang.org/resource/image/73/f3/73a52a712d16b853f64eb00cc9ed12f3.jpg?wh=2284%2A1422)

我们先来看一下画面的颜色。首先,女人身体几乎和头后面的枕头颜色是一个色系,它们一起和背景的红色形成了鲜明的对比。其次,画面最明显的两个颜色就是黑色和红色,这里红色与黑色代表的含义是欲望,黑色面积不大,但你看它布置的位置却很巧妙,黑色是从大腿根私密处的那个高度一直到胸下方这个位置,跟附近的红色一起把女人的身体特征突出得更为明显。

我们再从构图上来看,这幅画其实很正常,一个女子半侧躺在沙发上,并没有什么不寻常的地方。但是特别之处在于,莫迪利亚尼刻意地把这个女人的胸加大,腰拉长、拉细,胯拉宽了,女人的胳膊也做了夸张处理,往粗里夸张。而且这个女人是微微有些小腹的,肉是往下稍坠的。

这幅画好就是好在变形的地方,他把该夸张的地方给夸张之后,女人的面部表情与姿态都很放松,就像我们回家后葛优躺在沙发上一样自然。一个慵懒的裸女造型就呈现在我们面前了。

代表欲望的颜色,衬托着女人变形的身体,虽然用了一种极尽夸张的方式表现这个女人的美,但却让你感觉很真实。画面自然得就像是她正常地躺在那里睡觉一样,这就是画家的厉害之处。

我们来看看他所处的年代:19世纪末到20世纪初,这是一个艺术流派横行的年代,各种主义、各种团体不断出现。他觉得要让自己的画风忠于某种主义很难,于是莫迪利亚尼就开始发展自己的风格,他认为有特点很重要,所以他抓住自己可以发现别人看不到的人物特点这一长处,不断地加强。

最后就造就了他的画特征特别明显,有着灵魂的结构变形和人物的动态。在寥寥几笔中,他可以准确无误地表达人物的内心,简单地就能勾勒出代表人物特点的标志。

这种人体结构变形成了他的一种艺术表达方式,变形、夸大是他的艺术语言。

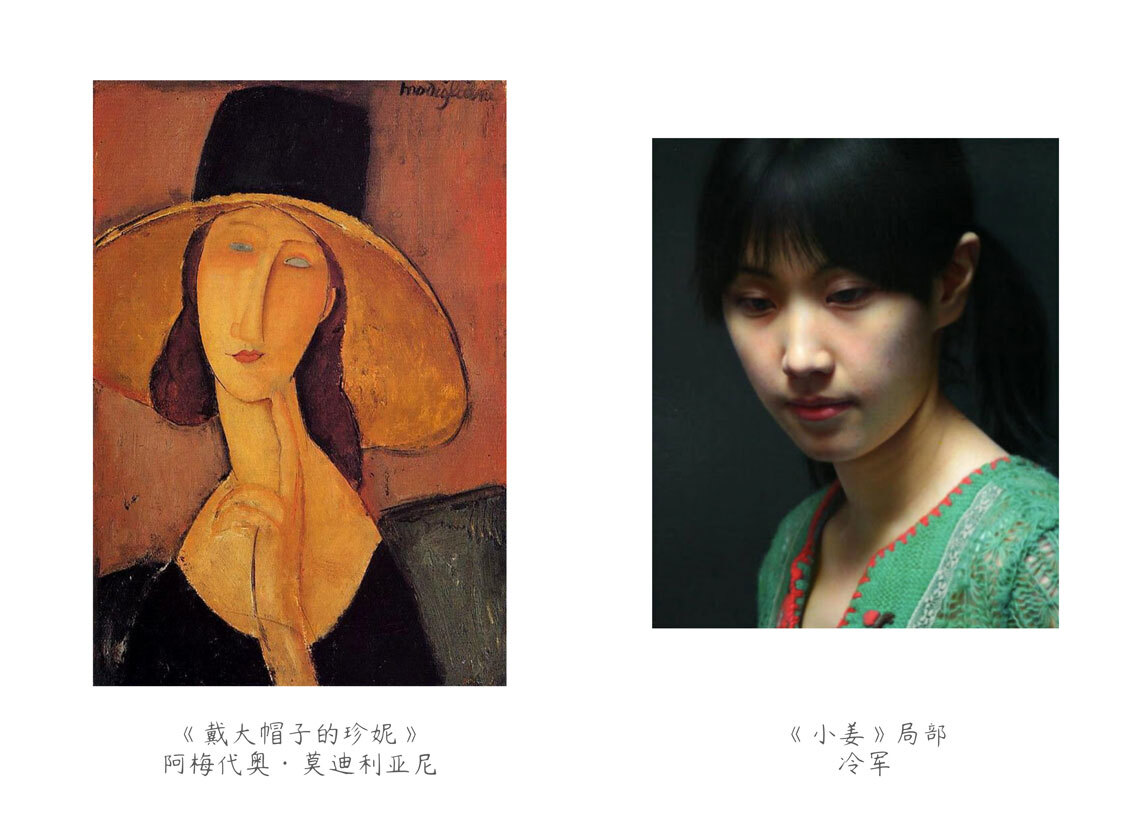

看完了横躺的裸女,我们再来看一幅直立的女子肖像。

![戴大帽子的珍妮(Jean Hebuterne with large hat)[br]阿梅代奥·莫迪利亚尼(Amedeo Modigliani)[br]创作于1918年[br]私人收藏](https://static001.geekbang.org/resource/image/64/90/643b9b22d7bea799186dc5532a745e90.jpg?wh=1142%2A1673)

你可能会想:“我也没觉得这个女人多好看,不就是把脖子给拉长了吗?”

这个“拉长”很有门道。他认为女人颈部是一个很漂亮的地方,所以就有意把这个地方给夸张了。

夸张恰到好处,没有硬生生地突然拉长。而是在加长脖子之后,等比例拉长女人的脸。头部也不是很死板地架在那,女人的头是很自然微侧的,整个画面是有动态在里面的。

这一点其实就直接地表现了一个艺术家的观察能力。如果你细心地观察一下你周围的人,当他坐着的时候,不管是男女,头都会微微地侧向一方,很少会有人头是特别正的(军人除外)。

莫迪利亚尼这样做是为了自然展现女性的柔软形态,结构的变形再加上颜色的衬托,头发的长短不一增加了节奏感,点着下巴的手指,显得俏皮。

所以在画面里,你会看到一个很柔弱很淑女的女子,微微地侧着头看你。在莫迪利亚尼的笔下,几乎所有的女子肖像画都是这样变形的:颈长、脸长、侧头和溜肩,莫迪利亚尼认为这就是美的。

那么,他对这种美的认知的想法是否有来源、有根据呢?

非要探究来源的话,就属于野史的范畴了。据说,他曾在咖啡馆遇到一名美丽年轻的女子,并且一见钟情。那名女子其实是个妓女,风情万种、搔首弄姿,坐在那里身上能拧出好几道弯来。也许是因为那一次偶遇,他特别想通过变形来表现女性的柔软。

变形的维纳斯

其实,这种变形手法并不是莫迪利亚尼的首创。早在几百年前的文艺复兴时期,就有一位画家也采用了这种技法表现女性的美,他就是波提切利(1445-1510年)。

波提切利的代表作就是《维纳斯的诞生》,这幅画非常有名,不知道你有没有见过这幅画?但是,如果你仔细观察这幅画,站在贝壳上的女子,也就是爱与美之神——维纳斯,她的整体造型是不是似曾相识 :颈长、腰长、身长、侧头和溜肩。

![《维纳斯的诞生》(The Birth of Venus)[br]桑德罗·波提切利(Sandro Botticelli)[br]创作于1485年[br]现存于意大利佛罗伦萨乌菲齐画廊](https://static001.geekbang.org/resource/image/0e/2b/0e463f06784eb779b1d96d83729a702b.jpg?wh=1142%2A762)

这幅画讲述的是一个神话故事。在希腊神话中,“天空之神”乌拉诺斯和“大地女神”盖亚生下了十二个提坦神,其中最小的叫克洛诺斯(也就是后来宙斯的父亲)。他很有野心,为了争夺众神之王的位子,阉割并杀死了自己的父亲乌拉诺斯。

克洛诺斯顺手把父亲的生殖器扔进了爱琴海,然后却在爱琴海里产生了很多白色的浪花和泡沫,就在这泡沫中,一位美丽的女神诞生了。因为她是从泡沫中生出来的,所以就被称作“阿弗洛狄忒”(“阿弗洛狄忒”意为“由海水的泡沫中诞生”)——罗马神话称她为维纳斯。

维纳斯一出生就很完美,有着白瓷般的肌肤、金色茂密的头发和完美的身段样貌,十分优雅和迷人。她忧郁地站在象征她诞生的贝壳上,赤身裸体又羞涩地掩盖着自己的私密处。

风神和花神将她吹到了海岸边,春神带着极其奢华的袍子在迎接她。她美丽、温柔,又有些娇弱、迷茫,因为这个新世界和热情的众神令她有点茫然失措。

蓝绿色的海衬托了她的红发,她的皮肤似乎还散发着淡淡的光芒。左右风神和春神复杂的造型,让动作略微保守的维纳斯瞬间抢夺了大家的注意力,这就是以乱衬简。春神手里华丽的红色袍子象征了维纳斯作为爱与美的女神的身份。

画面整体是不是很美呢?但是,如果按照头和身体的比例推算的话,你会发现,画里的维纳斯放到现实当中身高至少有2米多,然后还溜肩,脖子还巨长,身体比例也不是特别匀称,要是放到现实中,实在算不上好看。

但是,她在这幅画却是成立的。也就是说,在画面中,她很和谐、很好看,形象能立得住,艺术家让观众的眼睛相信了这就是事实。

那么,波提切利为什么要用颈长、腰长,身长、侧头和溜肩的这种变形的手法来描绘维纳斯呢?原因有两点。

- 这幅画源于罗马神话,讲的是神的故事,既然是神,就要跟我们现实中的人拉开距离,结构变形就是为了突出距离感。

- 为了画面效果。维纳斯的颈部和下半身较长,肩膀小、下塌,是为了追求线条的流畅性,让整个体态显得更流畅和优美。

其实,波提切利的其他作品,也有变形,但是没有这么夸张。主要是因为《维纳斯的诞生》是波提切利给麦迪森家族画的,是一幅被订购的作品,是属于挂在室内的装饰画,所以他一定要让这幅画在视觉感官上特别舒服,也就在一定程度上牺牲了人体比例,从而追求极致的流畅性,是他有意识去变形的。

画得像就一定好吗?

至此,我们已经欣赏了三位结构变形大师的画作。在这几幅画里,我们看到了扭曲的身体、变形的脸部、拉长的脖子和腰。你对结构变形是不是已经有了一个基本的了解?所谓的结构变形,就是把画面里的人物或者事物根据画面效果需求进行一种夸张变形的处理。

其实结构变形,也是艺术家表达的手法之一。就和光、色彩和构图这些手法一样,都是为表达思想而服务的。简单概括地说就是,艺术家使用结构变形,夸张一些东西,是为了把情绪放大,更完美地诠释自己内心的思想情感或达到画面效果。

理解了结构变形后,我想问你一个问题:当你看到有位画家画的一幅画,将近百分百地还原了现实中的场景,无论是细节还是笔触,都栩栩如生,你会有什么感觉呢?

我猜,也许你会说,哇,这也太厉害了,画得也太像了吧!然后呢?你还有可能会反问,这不会是照片吧?这也太像了吧!对话可能就到此为止了。

面对一幅近百分百地还原了现实的画,你停留的阶段就是“太像”了,而非“是”,也就是说你潜意识不认同这个画面,你只是认为它像,你知道它不是照片,也不是现实。

但这时候如果旁边有一幅看起来型没那么准、也没那么真实的画呢?

像我们刚刚分析的莫迪利亚尼的作品,够不像了吧,够不具体了吧?但是你可能看完会说,这个戴帽子的女孩脖子怎么会这么长?所以,这幅画已经骗过了你的眼睛,你的意识已经承认这是一个戴帽子的长脖子女孩,而不是这幅画好像在画一个戴帽子的女孩。

所以,我问你,画得不像就一定是一幅不优秀的作品吗?画得像就一定好吗?并不是,我们这一讲欣赏的每一幅画,都和现实中的真实或者所谓的像差距很大,可是它们都是传世的作品。

所以,我想让你思考一个问题,什么是艺术品?

我们都知道,艺术品有记录历史的功能,比如,我们上一讲的《自由引导人民》,我们能感受到法国七月革命的氛围。但是,艺术品的主要作用并不只是记录历史,而是表达,表达艺术家的思想、情感和观点。

我们常说视觉艺术,绘画就是典型的视觉艺术。不管你想画什么,想表达什么,如果是一个具象的东西,我们首先就得从视觉上让观者相信。这个相信是无关于画的是否逼真。

因为画面里所表达的这个思想感情不只是艺术家个人的。能被称为艺术品,它所表达的东西就一定要能产生共鸣。也就是说,画面表达的东西要从艺术家的个性上升到普遍性、共通性,甚至上升到普世价值。所以,当你要表达的东西,代表了一个群体或一个社会的状态,你的画就成了。

这就是为什么你听到某段音乐时会哭、看某句话时会感动。你感动是因为你有所触,你有所触是因为你有所思,别人的表达你为什么会有所思?就是因为你在这个艺术品上找到了共鸣。

所以,当你看一幅画得像的不能再像的画时,除了感叹画得太真实了之外,你很少会有别的感情产生,因为那不是表达,只是单纯的描绘或复制。而当你心情压抑、难过的时候,你突然看到了蒙克的《呐喊》,你会感觉,好像自己心里也有个声音在呐喊着,你好像懂了蒙克画这幅画时的心情。

这时,我再问你,作品里的人或事物像和不像,还重要吗?

罗老师说

今天,我们主要通过欣赏三位大师的作品来理解“结构变形”这一手法的运用。我们先是在蒙克的《呐喊》里感受到了艺术家内心的不安、压抑和无奈。然后认识了喜欢拉长女人身体的莫迪利亚尼,他的作品都体现了女人的柔软之美,不管我们能否欣赏,他的作品都是天价。

我们还追溯到了文艺复兴时期,欣赏了波提切利笔下变形的维纳斯,他为了追求画面的视觉效果,放弃了一板一眼的真实形体,却让作品成了传世之作。

结构变形虽然也只是艺术家的技法之一,但是通过结构变形,我们思考了一个问题:画得不像就一定不好吗?答案是否定的,真正经典的作品都是靠内核打动人心。

在实际生活中,我们同样可以运用这种手法,比如,在画人物时,夸大某项符合你认知的特征,那么这个形象可能会特别“神似”。拍照时,我们经常会从下往上,选择仰视的角度来拍一个人,给人一种腿拉长的感觉,或者是从上往下,显得脸小,这都是结构变形的例子。

同样,在很多的家居用品设计里,我们也能看到结构变形的运用,比如说,把一个杯子变形、把桌子凳子变形,不仅不会违和,还会让人觉得很有设计感。

思考题

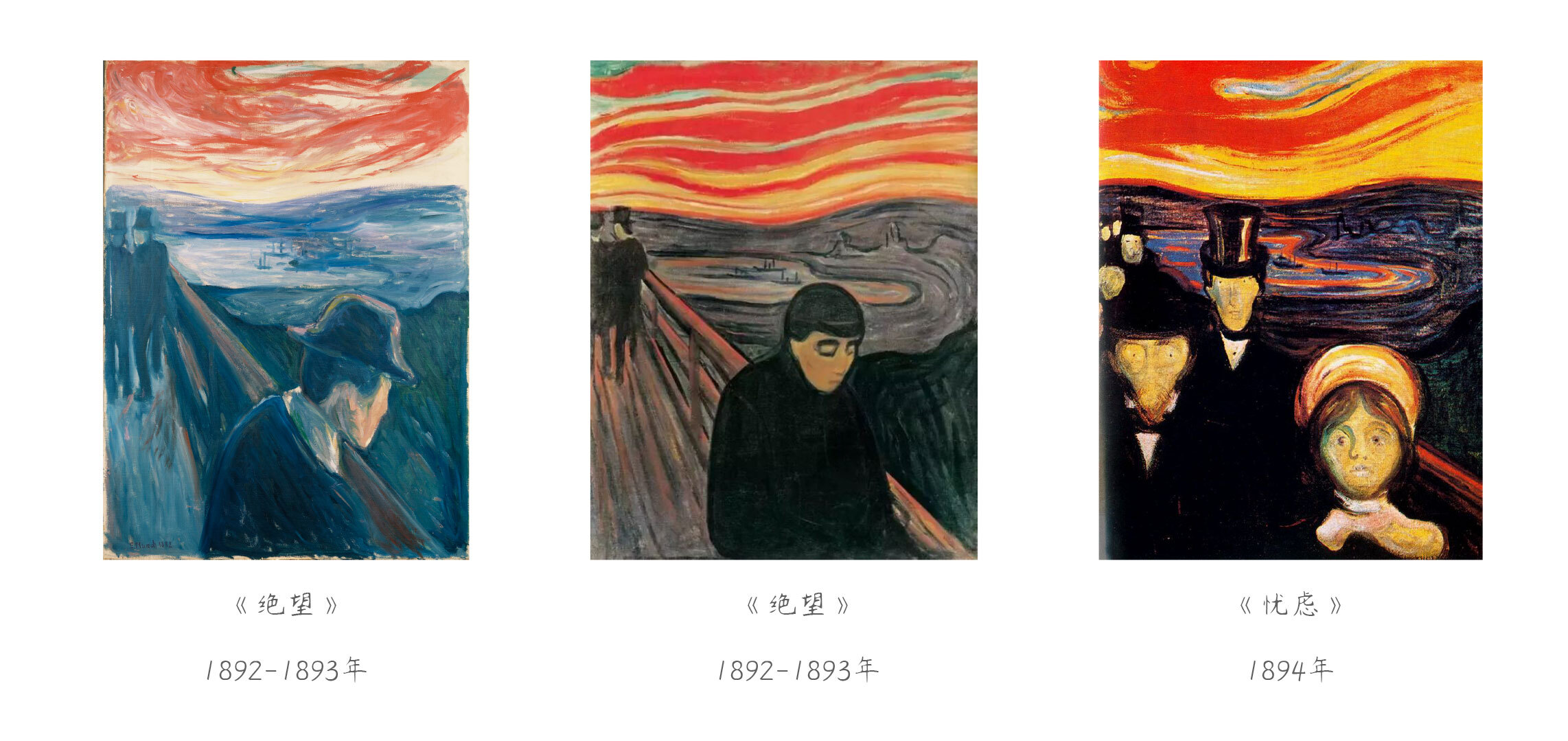

其实,蒙克的《呐喊》还有姐妹篇,分别是《绝望》和《忧虑》,你更喜欢蒙克的哪一幅作品呢?为什么呢?欢迎在留言区和我分享你的见解。

不知道这一讲的结构变形手法,你有没有理解呢?如果我们的生活也算是一种结构,很多人都会追求规则的线条、完美的比例,但是偶尔的一点小变形,也是世界给我们的小彩蛋。

现在,你已经走到了第四站。如果这一站算是个小山坡,下一站,做好准备,我们可能要爬一个巨大的山峰。最后,感谢你的又一次聆听,如果你觉得有收获的话,不妨分享给你的朋友。

(课程研发:丁洋洋、易家成)

- 罗小黑 👍(5) 💬(3)

《呐喊》有点眩晕😂。以前中学教学楼的走廊里,挂了一副变形的画,画的是变形的时钟:挂在树枝上像布一样会下垂的时钟;一半在桌面上,另一半像融化了的巧克力一样,掉下桌面的时钟。经过的时候,它会吸引我的视线停留几秒,然后就感觉好像有时间在画里流动一样。听老师的课,一下就想起来了,不知道是谁画的?后面有怎样的故事?

2020-08-03 - escray 👍(4) 💬(1)

这个惊恐的表情我倒是没有用过,看着这幅画会想到类似《惊声尖叫》之类的恐怖片。 一开始看这幅画,我以为是画中的人物(很可能是作者本人)在呐喊,后来听了老师的介绍,才知道是蒙克感受到了大自然的呐喊。 看到五个版本的呐喊,有一点好奇,蒙克在画后一个版本的时候,会参考前面的画作么?毕竟第 2、4、5 三幅是比较接近的,个人感觉第 2 幅画的最好。 一开始看阿梅代奥·莫迪利亚尼的长脖、长腰画,感觉就像一个刚开始画画的小孩子,没有掌握好身体的比例,但是这些变形却并不影响画中人的美丽动人。 《戴帽子的珍妮》和画家的另一幅画《Young Woman in a Shirt》,都有着“空洞”的双眼,后来了解到画家是想要沿袭古希腊雕塑的创意,用身体的形状来表达感情,刻意没有画瞳孔的眼睛,刻意任你想象,似乎在“看”着你。 至于《维纳斯的诞生》,小时候在一本关于古罗马古希腊的神话中看到过,作为插图。当时觉的维纳斯挺漂亮的,其中可能也有名字的加成,不过并没有特别关注神话故事和画面上的人物。现在才知道,这个维纳斯也是“变形”的,这个维纳斯不是“八头身”么? 现在再看的话,似乎维纳斯的身材比例也没有那么好,但是仍然给人美感,也有人说这幅画是“the birth of the beauty and love”。 老师说“艺术品的主要作用不只是记录,而是表达”,如果能够“代表一个群体或一个社会的状态”,能够和观众产生共鸣,那么这个作品就成了。其实,绘画、摄影、影视都是这样的,甚至包括综艺节目。

2020-08-06 - 大茹 👍(2) 💬(1)

开始会不太理解怎么欣赏这类扭曲变形的画,也认为它们不美。 现在慢慢对艺术有些感觉了,真的认为画的像不像不重要,只要艺术家能表达自己的情绪,而这种情绪又能让一批人捕捉到,得到共鸣,那就是美的。 毕竟每个人都是孤独个体,而脑海里那模糊的、不能表达的、不被理解的情绪被世界上一位艺术家呈现出来,会是非常感动的事。

2020-08-03 - 浮幻随尘 👍(1) 💬(1)

老师的课让我在欣赏一幅画时眼光变得专业了!以前很不理解为什么有的画家画的东西一点也不像,也无法欣赏,而这一课给了很好的解答,心中的疑惑也慢慢解开了,好像一下子豁然开朗,老师的课真棒👍🏻!

2020-08-07 - 4bw_fdx 👍(1) 💬(1)

「绝望」看起来比「呐喊」内敛一些,人物没有明显的结构变形,感官刺激少一些。「呐喊」的线条都是弯曲的,看起来很协调,那种张力马上吸引住人。「绝望」是那种,我可能要看一会儿,才能慢慢感受到那种绝望。 对比了下「呐喊」,「绝望 1」「绝望2」,我会更喜欢「绝望2」一些。喜欢「绝望2」的色彩,以及面部表情。

2020-08-05 - 染月 👍(1) 💬(1)

《呐喊》给人一种压抑,恐惧的感觉,可以体会作者是多么痛苦

2020-08-04 - alan 👍(1) 💬(2)

老师,想请问一个问题:如果把古往今来的所有画家,把他们的艺术成就分为一流、二流、三流…能称得上是“一流”的画家大约能有多少位呢?个位数?几十?几百?

2020-08-04 - westfall 👍(1) 💬(1)

老师,看到你说艺术品的价值在于共鸣,突然想到很多作家的的作品身前不受待见,死后才收到后人的追捧,是否可以说明这些艺术家的思想往往超越了他们所处的时代?

2020-08-03 - 朱雯 👍(0) 💬(1)

这节课让我想起小猪佩奇那个巨长的鼻子

2021-08-25 - 小昭 👍(0) 💬(1)

今天的课,学完之后还挺压抑的。 我个人会喜欢第一幅《绝望》多一些。 首先,它饱和度低,日常生活中,我就比较喜欢低饱和度的东西; 其次,画中栏杆旁的人,看不到面部表情,那么他现在是一个什么表情,有很大的想象空间; 再次,画中后方的两个人,虽然看不到面部表情,但是我感觉右边那个人给人的感觉是在回头看,也就是说他在关心栏杆旁的这个人,可能在跟同伴讨论:“哎,他怎么了,是不是有点不开心,咱们要不要过去看看”之类的 最后,以我个人经历来看,当我绝望的时候,内心极度敏感不安的时候,我是非常希望有一个人能来陪伴我的,那时对我伸出手的人,我会觉得ta浑身都在发光。 我感觉第一幅的名字虽然叫《绝望》,但是又带了那么一点点的希望在里面吧,而希望真的是很美好的事情啊。 (第一次对一幅画有这么多的感悟,希望没有理解太偏……)

2021-02-02 - 么西卡 👍(0) 💬(1)

痛苦丰富了生命的体验,让艺术愈发生机勃勃。

2020-09-29 - 渡鸦 👍(0) 💬(1)

《呐喊》《绝望》《忧虑》这四幅画都是在同一个位置,如果现实中有这座桥,我会认为这座桥受到诅咒了,总是让人产生各种悲伤的感情。 这四幅画对比起来,天空红色和橙色越鲜明,蓝色就越少,但地面的的色彩就越暗,越深沉。同时我们的主人公都是独自一人,但是旁边的人都是两两成群;想想一下,当天空中出现了晚霞,映照在湖面上,是一副很美的场景。你周围的人都叫喊者,兴奋者,喊朋友一起交流(放现在就是拍照发朋友圈),但是你却是独自一人。当这个美景+周围的其他人和独自一人的你进行一个对比,各种情绪会涌上心头;而且蒙克的经历又是那么悲惨。

2020-09-18 - 渡鸦 👍(0) 💬(1)

冷军得那副《小姜》我之前看过,最大得感受就是真实和细腻,千毫必现,毛衣上的纤维十分清楚。《戴大帽子得珍妮》放在下巴的手指,能感受人物更活泼灵动一些。 我也认同艺术家在用作品表达思想、情感和观点。 我最新的两首歌,一首是皇后乐队的《The show must go on》,另一首是中岛美嘉的《我也曾想一了百了》,在我最困难最难受的时候我总是听这两首歌。

2020-09-18 - Joe 👍(0) 💬(1)

刚刚读到了什克洛夫斯基的理论,作为素材的一系列事件变成小说时必须经过作家的创造性变形。就想到了这里的结构变形,感觉有点异曲同工之妙

2020-08-22 - 牺牲 👍(0) 💬(1)

变形给我的感觉是,它打破了事物原有的形态比例,但却没有违和感,依然美,依然充满了情绪。这应该就是艺术家作品的态度,不拘泥于传统和形式,着重于想对画前的你诉说什么故事。

2020-08-03