17 海绵学习法:怎么找到你的10000小时?

你好,我是华仔。

上一讲我简要地介绍了自己总结的一套系统的学习方法,而它的指导原则就是10000小时定律。

10000小时定律的走红,跟畅销书作家马尔科姆·格拉德威尔(Malcolm Gladwell)有很大的关系。2008年他在《异类》这本书里介绍了安德斯·艾利克森(Anders Ericsson)教授的研究成果,并提炼出了这个定律,要想成功就必须要有10000小时的投入。

10000小时定律意味着什么?

1. 成为专家需要10年

单纯说10000小时,我们可能没有一个直观的概念。其实艾利克森在“The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance”这篇论文中总结前人的研究成果时,曾经提到过一个10年定律:

如果一个作曲家从6岁开始练习,那么他的第一个成名作品发表时间不会早于16岁;如果他从6~9岁开始练习,第一个成名作品会在大约22岁左右发表。

经过学者们的不断研究,10年定律已经在不同的领域得到了证实,包括音乐、数学、网球、游泳和长跑等。

如果我们把10000小时换算一下,就会发现这两个定律基本上是一致的:平均一天投入3小时,一年投入365天,那么10年算下来就是10950小时。

所以,10000小时定律意味着,成为某个领域的专家,需要花费10年时间。

2. 5000 + 5000 不等于 10000

10000小时定律所说的“成功”或者“成为专家”,是指在某一个领域,而不是所有领域一通百通。

所以专业聚焦对于10000小时定律的落地非常关键,如果你从A领域转行到B领域,而它们的差异又比较大的话,那么你分别在这两个领域投入的时间是不能累加的,相当于以前在A领域的积累被浪费掉了。

换句话说,分别在两个不同的领域投入了5000个小时的人才,在专业度上比不过专注在某一个领域投入了10000个小时的专家。所以,分清楚同一个领域和不同的领域是很重要的。

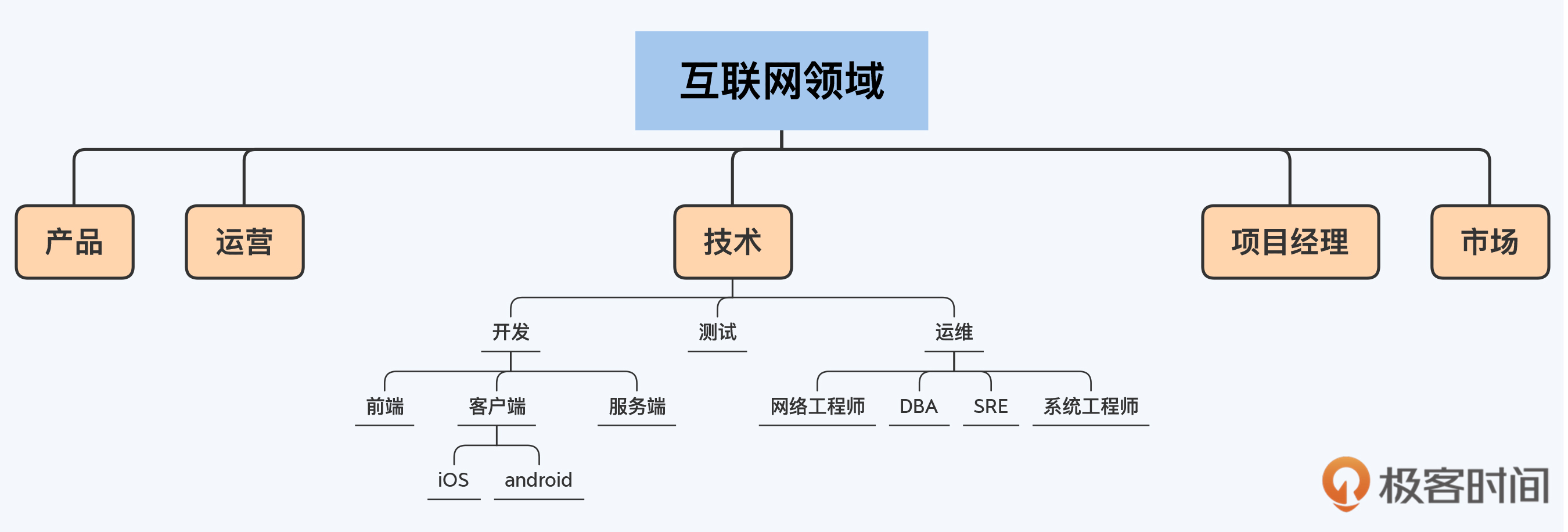

互联网行业的领域划分

具体说到互联网行业的话,典型的领域划分如下图所示:

(注意,这张图并不是完整的领域划分,比如“运营”和“测试”肯定也有各自的子领域,这里为了简洁地描述问题,只展开了“技术-开发-客户端”这条线作为例子。)

从图片中我们可以看到,一级领域有产品、运营、技术、项目经理和市场等;技术下面的二级领域有开发、测试和运维等;开发下面的三级领域有前端、客户端和服务端等;客户端下面的四级领域主要是iOS和Android。

一级领域的技术和运营属于两个不同的领域,应该是没有争议的;二级领域的开发和测试属于两个不同的领域,应该也是普遍共识。

但是,像前端和客户端、iOS和Android这种,它们是分别属于两个领域,还是属于同一个领域不同的技能呢?人们可能会有不同的意见,比如最近几年流行的“全栈开发”就提倡前端、客户端和服务端的开发都要掌握。

那么,我们的10000小时到底是投入到哪个级别上才最有效果呢?是四级领域iOS,还是要在三级领域客户端,又或者是二级领域开发呢?

我建议在三级领域这个级别进行投入。因为判断是不是同一个领域的方法,就是看面对的问题和采取的思维方式是否类似,至于工具本身,并不是区分的标准。

以客户端领域为例,无论是iOS开发还是Android开发,面对的问题都是如何在移动设备上做好和用户的交互,都需要考虑用户交互、App性能优化和App生命周期管理等。

从这个角度来说,客户端和前端其实也可以算同一个领域,因为前端面对的问题和采取的思维方式和客户端其实是类似的。这也是现在很多团队提倡的“大前端”概念的原因,毕竟两者关注的都是“用户体验和交互”这个领域。

但是,服务端就很难和客户端归为同一个领域,因为这两个领域面对的问题和采取的思维方式都是截然不同的。客户端关注的是用户体验和交互,服务端关注的数据处理和系统架构。这就和跑步很像,短跑名将博尔特可以参加100米、200米和4*100米的短跑比赛,但是他不会参加5000米或10000米的长跑比赛。

在互联网行业发展,明确领域的边界非常关键。因为这将影响你的发展路线,是在某个领域投入10000个小时的专家,还是在好几个领域分别投入几千小时的多面手。

虽然多面手可能在某些特定场景下也能够发挥很大的作用,但如果你想在大公司按照职级体系正常发展的话,专注某一个领域往往会更有优势。

当然,如果你已经达到了P9以上级别,必须要整合跨领域的技术来打造成熟的业务作品,那肯定是要在至少精通某一个领域的基础上继续跨领域学习的。

3. 工作时间外也要主动提升

刚才我们说到,10000个小时相当于连续10年平均每天投入3个小时。

你可能会有问:“我每天工作10个小时,这样算下来,岂不是不到4年就可以成为大牛了?”

很明显,这是不太可能的。原因在于,工作中的很多时间都是在做一些重复的事情,只是让已经掌握的技能变得更熟练而已,边际效益是越来越低的。所以,工作1个小时不等于学习1个小时。

这就像你练小提琴,每天都只练习《生日快乐歌》这个曲子,就算练10年也不可能成为专业小提琴手。你必须先练习某个难度的曲谱,熟练后再来练习下一难度的曲谱,这样逐步提升难度,最终才能成为专业的小提琴手。

同样的道理,如果你想要高效地提升自己,就必须不断地主动学习新的、复杂度更高的技能,等到工作中用得上的时候,抓住机会在实践的过程中练习,获得经验教训,进一步加深对技能的理解和掌握。如此循环往复,一步一步地提升自己的能力。

以我个人的经验来看,1天的上班时间大约相当于2个小时的有效提升时间。当然,这个数值不是绝对的,对于不断拓展创新的工作,大于2个小时;对于重复性比较高的工作,小于2个小时。

因此,我建议你除了上班时间外,尽量保证每天能够有1个小时的主动提升时间。

平均每天1个小时,看起来好像不多,但对于大部分人来说是很难做到的。互联网行业的人加班累成狗,感觉身体天天被掏空,周末又要通过各种娱乐活动放松自己,成家的还有家庭要照顾……总之,就是感觉钱总是不够,时间也总是不够。

很多人面对这种情况干脆就放弃学习了;也有的人意志力强一点,会强迫自己去牺牲休闲娱乐的时间投入到学习中,但他们也很难坚持,通常都是三分钟热血,劲头一过就恢复了原样。

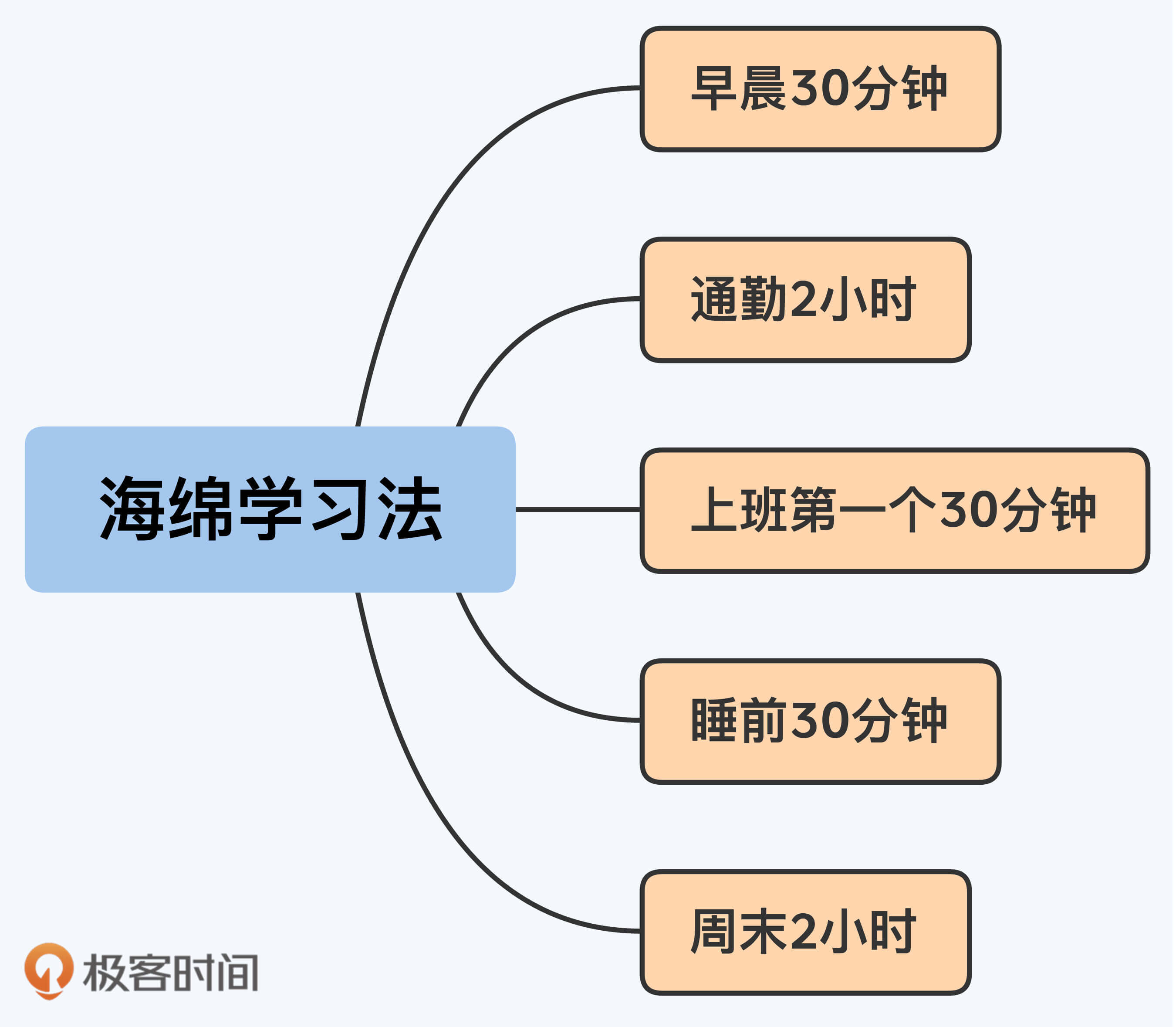

海绵学习法

那么,怎么解决时间不够这个问题呢?“海绵学习法”就是针对性的解决方法。

我把这个方法取名为“海绵学习法”,其实是借用了鲁迅的名言——“时间就像海绵里的水,只要愿意挤,总还是有的。”

海绵学习法的关键就是“挤时间”。它既不需要我们放弃所有的休闲娱乐,也不需要在累成狗的时候强行“打鸡血”逼着自己去学,而是让我们通过长期坚持的方式,达到“积少成多、聚沙成塔”的效果。

下面,我们来就看看日常工作和生活中,有哪些地方可以挤出时间来学习。

早晨30分钟

首先,我们可以把起床的闹钟提前30分钟,比如原来07:30的闹钟可以改为07:00。不用担心提前30分钟起床会影响休息质量,习惯以后,早起30分钟不但不会影响一天的精力,甚至可能反而让人更有精神。

早起的时间可以用来看书,30分钟基本上足够看完一本书的一个章节了。

通勤2小时

然后是通勤,大城市的上班通勤时间在1个小时左右,每天往返就有2个小时了。

你可以根据通勤方式选择对应不同的学习方式。如果做公共汽车或者自己开车上下班,可以听书籍和线上课程的音频;如果坐地铁,除了听音频,也可以看电子书和线上课程,要是有座位,还可以看纸质书。

上班第一个30分钟

刚到工位的第一个30分钟(或者开完晨会后的30分钟),这时候一般也没什么会议,也很少有人来打扰,大脑又是最活跃的时间,所以学习的效果非常好。

不用担心这30分钟会影响项目进度,一天当中总会有其他事情浪费30分钟以上的时间,比如不必要的会议、低效的沟通、玩手机摸鱼等。如果担心影响项目进度,你可以在别的事情上提高效率。

睡前30分钟

大部分人在睡前都会进行一些休闲娱乐活动来放松自己,比如玩游戏、追剧、看电影、刷短视频等。对于忙碌了一天的劳动者来说,适当的放松是必不可少的,我们不必完全放弃这些活动,只需要从中挤出30分钟就行了。

比如少玩2局王者荣耀,30分钟就挤出来了,从整个赛季来看,完全不会影响你的段位;少看一集电视剧,也能够节省30分钟以上的时间;至于少刷30分钟的短视频,就更加没什么影响了。

周末2小时

大部分人周末都会安排一些耗时很长的活动,比如购物、逛街、聚会、看电影、旅游和睡懒觉等。只要你有意识地挤时间,很容易就能挤出2个小时,比如购物、逛街和聚会的时候控制时间、早点回去;减少一些“无效社交”的时间;旅游的时候做好时间规划;本来准备睡10小时懒觉,改为睡9小时……

关键还是意志力

这些方法对你原来的工作和生活影响很小,但只要长期坚持,积累的时间规模和个人的成长速度都是非常可观的。我通过这种方式,一年阅读的非技术书籍可以达到80本以上,技术相关的书籍可以达到20本以上。

当然,这些方法仍然需要我们稍微克服一下人性的弱点,只是用不着“头悬梁锥刺股”这样夸张而已。但是如果你连少打一局游戏、少刷一集剧这样的意志力都没有,那么无论多么有效的方法对你来说都是没有意义的。

小结

这一讲我跟你分享了如何将10000小时定律具体落地的第一个关键方法:海绵学习法。通过海绵学习法我们可以做到既不对工作、家庭和休闲有较大影响,又能够保证足够的时间来提升自己。

现在,我们回顾一下这一讲的重点:

- 按平均每天投入3小时计算,10000小时定律意味着,成为某个领域的专家需要花费10年时间。

- 不同的领域,面对的问题和采取的思维方式也不同,投入的时间是不能叠加的。

- 上班时间不能直接等价为有效的提升时间,我们每天下班后还应该主动投入1个小时来学习。

- 海绵学习法不需要完全放弃休闲娱乐,也不需要强行打鸡血,只需要稍微克服一下人性的弱点,长期坚持,积少成多。挤时间的来源包括早晨30分钟、通勤2小时、上班第一个30分钟、睡前30分钟和周末2小时等。

思考题

这就是今天的全部内容,留一道课后思考题给你吧。分析一下你目前每天的时间分布,你觉得自己可以从哪些地方挤时间?大约能挤出多久?

欢迎你把答案写到留言区,和我一起讨论。相信经过深度思考的回答,也会让你对知识的理解更加深刻。

- Jxin 👍(92) 💬(3)

1.首先,同意华仔的话。用好这些时间,保持日拱一卒,进步是非常客观的。我坚持了差不多四年,深有感触。不过我称这些为暗时间(一般会被浪费的时间,虽然它在走但没啥价值也没啥印象)。 2.前两年 a.通勤3小时全在学习,一开始只能看视频,后面书和音频都能看下去,甚至得在车上注意力才能很集中。(不要仅通过音频学习技能类的新知识,纯音频只适合一些理论且自己比较熟悉的玩意)。 b.午睡前半小时,中午抽半小时学习已经是极限。 c.睡前一小时,一般11点上床看书到12点睡。这有助于睡眠。碰到感兴趣的经常会熬夜到1-2点。(非闲书,一直都是软件技术,产品设计,运营,管理等类型的书) d.周末基本就动手实现一些玩意,工作日学习,周末落地。 平均下来,保证正常生活的前提下,平均一天能学习6-7小时 3.最近 a.通勤一小时,走路上下班(为了活得久点),大部分只听音频,所以学的都是相对比较轻松的,比如咱们这个专栏。 b.午睡前半小时。 c.睡前半小时。坚持的很艰难。毕竟小孩有了,工作时间也比较长,学习效果很不好,能学习半小时已经极限,再长感觉也是在神游。 d.周末,有时能抽时间搞些玩意,大部分还是处理杂事睡懒觉。 e.早上干活前刷半小时功课。 平均一天三小时吧。 总结,年龄越大,身体和琐事也会进一步压缩有效学习时间。安逸使人懈怠。一旦破窗坚持就开始变得艰难。

2021-01-04 - Harvey 👍(23) 💬(3)

你好,华仔 先总结这节课程我的想法 1.关于10000小时这个概念,我第一次听说是看《异类》这本书,后面又阅读了艾里克森的《刻意练习》。其中我更关注的是刻意练习而不是10000小时。其实在低水平的重复10000小时是达不到专家水平。但刻意练习确实是学习的一个重要方法。但我很赞同华仔说的,长时间的练习确实是掌握一个技能的必要条件,但不一定是10000小时。 2.关于时间管理。我以前也研究过如何做时间管理。比如时间日志,番茄钟,GTD,碎片时间管理、精力管理,提升意志力,精要主义等很多这方面的知识。 3.对于碎片化时间华仔讲的很好,可以通过碎片化的时间学习系统(体系)的技能。如果能力很强还可以在碎片化时间更高效的利用。比如 碎片化1分钟,5分钟,30分钟分别可以干什么。把任务拆分成碎片化的时间。这种能力需要有一定的执行力和时间管理的能力才可以持续做到,初学的时间管理者可以了解。但碎片化时间管理的前提也需要把整块时间高效利用,否则就是芝麻(碎片化时间)与西瓜(整块时间)的区别 4.其实最重要的也是华仔说的,最重要的就是保持长期学习的习惯,不一定非得每天都学习,可以一周5天。另外如果前期没有做过时间管理,先不要步子迈的太大,可以每天30分钟,到1小时在到1.30小时。

2021-01-04 - Geek_pingan_zc 👍(18) 💬(1)

1.通勤1小时看专栏; 2.晚上在公司加班1小时看视频学习; 3.周末会针对这周学习的内容画思维导图总结。

2021-01-24 - m 👍(16) 💬(1)

我挤出来一小时,看了好几篇文章了,不过我感觉睡一觉我就忘了我看啥了,hhh

2021-03-23 - 涛 👍(11) 💬(2)

少刷点抖音

2021-01-13 - test 👍(9) 💬(1)

iphone地铁没信号,通勤半个小时看专栏,中午没午休习惯刷半个小时题/专栏,晚上会特意空出一两个小时看书/专栏不过最近状态比较差。平均一天两个多小时吧,坚持到现在一年半。

2021-01-06 - liucy 👍(8) 💬(1)

我觉得学习最关键的不是如何挤时间,如果想提升自己怎么都会又一套属于自己的挤时间的方法。 最关键的是意志力,这个才是难点和核心

2021-01-06 - Kvicii.Y 👍(7) 💬(1)

为什么可以读到这个数量的书籍,都不是精读吗?我看技术类书籍(通常是原理类的)很慢,这也导致了我看非技术书籍的时候,总是有意无意的强迫记忆,这是不是个坏习惯?其实还有一点我认为是很重要的,就是重复,我重复了N遍一些其他的专栏和学习资料,强化了记忆,以至于在没有笔记的情况下依然记得十分清晰,番茄时长我认为还是有必要的,这代表了我的时间分配,当然前提是只要预估好时间

2021-04-22 - Johar 👍(6) 💬(1)

个人进步最大的阻碍不是忙,而是懒

2021-02-09 - tim 👍(6) 💬(1)

华仔您好,我的主管经常给我设置不同的目标,一会是要掌控细节,过段时间又提醒要有大局观不要太细节,一边说要注重技术,过不了多久就要注重业务产出。 这导致我经常不知道怎么排好长期学习的优先级。 这种情况怎么办?

2021-01-16 - 一兵一卒 👍(5) 💬(1)

上班通勤30分钟 下班通勤30分钟 睡前30分钟 上班第一个30分钟 周末1~2小时 早晨30分钟通常都被我赖床赖没了,特别是冬天

2021-01-04 - 小飞同学 👍(4) 💬(2)

一年真的可以读完80本书么?我现在每天坚持早晚2小时看书,感觉都很难看完 例如说Mysql技术内幕之类的。大佬有书单看看么?

2021-04-12 - 星点 👍(4) 💬(1)

以前也了解过10000小时定律,看过一些学习和时间管理的方法,但一般都是昨天看完计划明天试试,结果到了明天就忘了。 技术方面的文章每天都在微信公众号和技术论坛上面看,一些能看懂,一些看不懂,还有一些跟岗位没什么关系,但到头来只是当时了解了,过了几天或者几周后就忘的差不多。 所以我的问题可能是 1.比较懒,看到相关的文章没有去实践一遍 2.没有构想知识体系。对学到的知识没有进行系统整理学习,导致看完技术文章后不知道该怎么用起来,然后纠结的过程中因为工作自动忘记了。 3.时间利用的比较混乱。没有规定自己学习时间,导致时而有空就学习,时而有空就耍抖音。

2021-02-26 - 拙言 👍(4) 💬(2)

上班通勤1小时 下班通勤1小时 晚上8-10点两个小时比较专注的时间 晚上10-11点有其他事情干扰效率不高 以前学网课,为了学而学,没有输出感觉白学了。 去年开始以考促学,系统架构师(过),PMP(备),高项(备) 不过总体来说周围的人评价我技术挺高,但是我自己感觉其实没有系统的学习,给答案选择,或者解决问题很轻松。但是自己输出总是没有套路 目前这么学了4年了,以前学的知识基本只有印象了。 希望学过之后能总结一个适合自己的系统学习方法论。

2021-01-21 - 逆风阿煜Go 👍(2) 💬(4)

六点半早起有一小时,饭后休息有半小时,通勤两小时,睡前半小时。 华仔看书好高效,应该有一些高效阅读的方法吧?或是脑子接受信息比较高效~ 我测过,社科类书籍我平均要10H左右一本,也就是大约一周看一本,一年抵死也就48本,更不用说还要看技术类书籍,还要刷题,还要看看源码,还要自己写点东西,还要打球,还要陪陪家人,还要和朋友聊聊天,还得想办法谈个恋爱...

2021-04-28