03 晋升原则:什么样的人更容易晋升?

你好,我是华仔。

当你了解了晋升的游戏规则和通关流程之后,自然就会产生一个疑问:我应该怎么做才能更快地晋升?

其实这门课后续的所有内容,都是在回答这个问题。但毕竟晋升涉及的因素太多了,不同的行业、公司和团队,你本人的经历、性格和爱好,可能都会影响晋升策略的选择。

虽然大部分的情况下,你可以直接套用我在这门课中传授的方法,但总是会有一些特殊情况,你需要靠自己来做出判断和选择。

所以,我给你总结了三条晋升的核心原则,告诉你什么样的人更容易晋升成功。当你在准备晋升的过程中,遇到困惑、挫折等各种问题的时候,就可以根据你的实际情况来逐一对比这三条原则,找到自己做得不够好的地方,然后有针对性地进行提升。

主动原则:主动做事

工作要积极主动,这句话你一定听过吧,但你对它的理解真的准确吗?很多人,尤其是刚进入职场的同学,可能会以为“服从命令听指挥”“领导指哪打哪”就是积极主动,结果反而容易养成两个不好的习惯。

第一个不好的习惯是,认为主管肯定会帮你搞定晋升。

你可能非常信任主管,认为自己只要把主管安排的任务做好,晋升就是水到渠成的事情。所以你就算觉得现在分配的任务对自己的成长帮助不大,也不会主动跟主管沟通,而是认为“他这么安排肯定是有道理的”“也许过一段时间他就会给我安排新的任务”。这其实是不对的。

首先,并不是每个主管都会关注组员的成长。主管的做事风格可能有很多种。

- 有的主管特别关注业务目标是否达成,所以会花很多时间跟产品经理和项目经理沟通交流;

- 有的主管特别关注团队形象,要求所有对外承诺的事情都一定不能延期、一定不能出问题,所以会特别重视进度、质量和风险等情况的跟进和监控;

- 有的主管特别关注自己的职位爬升,所以团队成员对他来说,只是一种可利用的资源……

所以,如果你遇到的恰好是不关注组员成长的主管,就不要等着他给你分配任务了。不然你就只能长时间地留在当前的级别,做他手底下的“工具人”。

其次,就算主管关注组员的成长,他的判断也有可能跟你的判断不一致。

比如主管认为你还需要在当前岗位继续锻炼,而你却觉得自己应该尝试新的挑战了。这时候如果你不去找他沟通,他还会继续给你安排熟悉的重复任务。这样你肯定很没意思,工作状态不会太好,工作积极性也不会太高。

所以,如果你觉得自己的岗位没有太多挑战和能力提升空间的时候,就不要等着主管给你分配任务了。不然你身上的潜力就激发不出来,没法以最快的速度晋升。

第二个不好的习惯是,被动接收信息。

你可能认为把自己的本职工作做好就够了,其他事情自然有对应岗位的人去负责,因此你很少去主动了解很多工作相关的信息。比如下面这些信息,对于技术人员来说,它们不属于自己岗位职责的范畴,但是在晋升的时候,它们却是评判技术人员综合能力的重要考察内容:

- 业务功能上线后业务效果如何?

- 业务效果不好的可能原因是什么?

- 整体的业务机房的部署结构是什么样的?

这些信息,有的需要找产品运营要数据,有的需要跟业务负责人探讨,还有的需要和另外的团队交流,都需要你主动去找机会才有可能获取的。

主动规划工作任务,主动跟别人了解更多信息,合起来就是我说的主动做事。主动做事的人,比等着别人安排的人更容易晋升,这就是我总结的第一条原则,主动原则。

掌握主动原则之后,我们就知道要具体要怎么做了。

第一,我们要主动找主管沟通工作。

不管主管是什么风格,你都应该定期或者不定期地找他沟通关于工作任务的想法和意愿。一方面是听听他对自己的看法,获取指导建议;另一方面,你也可以借此机会了解更多关于团队、业务和部门的信息,有机会的情况下尽量主动承担有挑战性的工作。

不要以为主管会自己把知道的所有信息都一一跟组员分享。很多隐藏信息、非正式信息和小道信息,如果你不主动找他聊天,他不一定跟你讲的。

第二,我们要主动找别人沟通,了解更多信息。

很多人害怕主动找别人要东西,可能有性格方面的原因,但更主要的原因还是动力不足。如果你能够意识到主动沟通带来的价值,很多时候就敢放开手脚干了。这就像一个笑话说的,一个人问:“打一巴掌给100块,你干不干?”结果另一个人回答说:“我能让你打到破产。”

怎么获得动力呢?有个方法特别有效,就是从晋升答辩的角度来看。每当你想退缩的时候,就可以问问自己:“如果评委问到这个问题,自己能回答上来吗?”

事实上,晋升答辩的时候评委很可能会对这些问题感兴趣,比如“这个业务上线后效果怎么样?”“没有达到预期,主要原因是什么?”“机房的部署结构是什么样的?”“新加坡机房跟美国机房怎么同步?”……想到这一层,你就会逼着自己去沟通了。

成长原则:不断挖掘成长点

掌握了主动原则之后,你是不是已经壮志满怀,准备好大包大揽地干活儿了呢?先等一下,这里可能还有两个思维陷阱等着你。

第一个陷阱是,以为事情做得多,自然就能晋升。

这个陷阱很有迷惑性。不过你仔细想想,一匹马拉磨拉了10年,另一匹马则是征战10年,这两匹马的经验能一样吗?虽然拉磨的马走的距离可能更长,但如果征战的马见过的场面一定更复杂、更多样。

其实人也是这样。只做自己会做的事情,不断地重复,你只会变成熟练工,而不会成为技术专家。所以,不要把1年的工作经验重复10年,而要真正积累10年的工作经验。

第二个思维陷阱更有迷惑性,那就是以为事情做得好,自然就能晋升。

很多人都有一种朴素的想法:“我把老板安排的任务做完,保证效率和质量,拿到好的绩效,晋升肯定没问题。”结果,他们虽然拿到了好的绩效,但晋升却屡屡碰壁。

为什么会出现这种情况呢?因为不同级别的能力要求是有本质的区别的,而不仅仅是熟练度的区别。能够把事情做好,只能说明你已经熟练掌握当前级别所要求的能力,但并不一定意味着你的能力就自动达到下一职级的要求了。

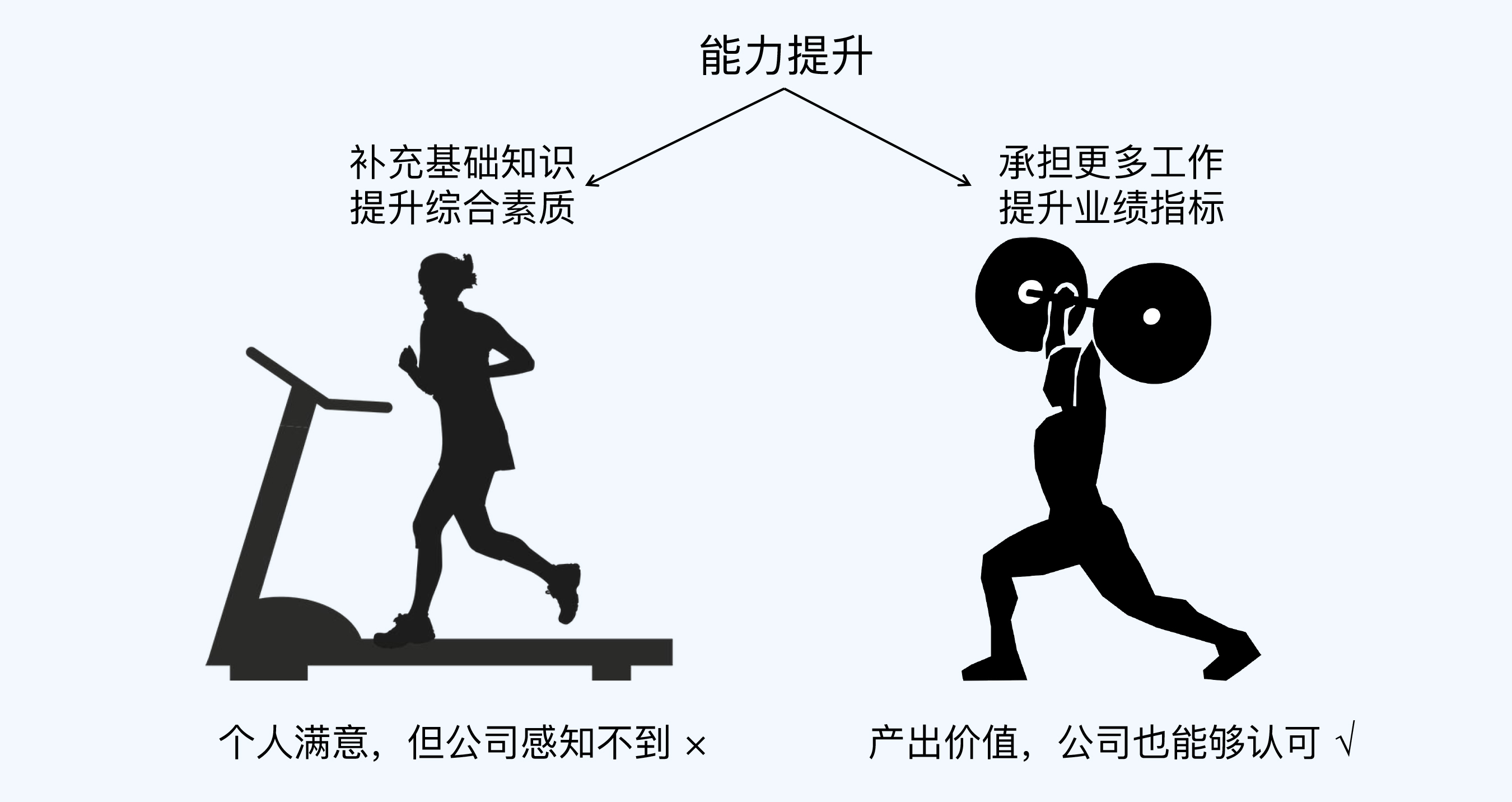

现在,你可能觉得更乱了,怎么多做事、把事情做好反倒不对了呢?其实,多做事、把事情做好,当然是有用的。但它们的作用,主要体现在帮你拿到更好的绩效,更多的奖金和一定程度的工资提升。至于晋升,不光要看功劳和苦劳,更要看成长。

所以,一边做事一边挖掘成长点、提升自己能力的人,比光顾着做事的人更容易晋升,这就是我总结的第二条原则,成长原则。

现在我们再来看看,基于成长原则,我们做事时正确的做法是什么。

如果现在的工作,你已经可以得心应手地轻松完成了,就应该尝试更高难度、更高复杂度的事情了,而不是一味地刷熟练度,沉迷在自我感觉良好的状态里。

比如你一直做业务开发,已经成为了组里的骨干,不但效率高,而且质量又好。那么你就可以试着完成方案设计、架构设计、架构重构和系统优化等工作。

另外,不管事情做好了还是没做好,你都应该多做复盘总结,找到可以提升优化的点。

对于踩了坑、犯了错的事情,你肯定知道要复盘,毕竟教训的印象是非常深刻的;但是做得顺利的事情,你可能做完就完事了,不会主动去挖掘可以成长的点,这样无形中就失去了很多成长的机会,即使把事情做好了,能力提升也不大。

价值原则:学习为公司产出价值的技能

掌握了成长原则之后,你是不是又像“打了鸡血”一样,准备好好学习,提升几项技能了呢?别着急,我先给你讲一个真实的故事。

有一次,一个老同学问我:“华仔,你是怎么学习编译原理的?”

我觉得有点奇怪,因为他是做Android App业务开发的,怎么会想到要学编译原理呢?于是,我们有了下面这段对话。

我问:“你怎么想到学编译原理了?”

他说:“编译原理是所有编程语言的基础,这个算基础的技术能力吧,我觉得肯定要学。”

我又问:“你们什么时候会用到编译原理呢?”

他想了一会,说:“好像没有用到的时候。不过我觉得,多学点技术总没坏事,说不定哪天就用上了。”

我接着问:“那你学了多久了,效果怎么样?”

他叹了口气,说:“学了半年了,但是感觉没学懂,所以来问问你,看看你有什么经验。”

我说:“我也不懂,而且我建议你别学了。编译原理虽然是基础技术,但它跟你现在的工作基本没有什么关系,学习编译原理并不能让你把开发做得更好,或者给你的业务带来新的有用的功能。”

我想你一定能看出来,这位老同学很有上进心,也非常努力。但是很遗憾,编译原理这个技能对他目前的工作其实没什么帮助。换句话说,如果从晋升角度考虑,他学习的技能无法为当前的公司创造价值,这六个月的时间其实白白浪费掉了。

为什么我会这么说呢?其实你站在公司的角度来看,就很好理解了。

公司设计职级体系的初衷,是为了衡量不同员工的能力级别,然后根据级别来制定相应的薪酬、福利、管理等制度,同时鼓励员工尽量提升自己的能力,为公司产出更大的价值。

这里面有两个关键点,能力级别和公司价值,但是大部分人都只关注了能力级别,而忽略了公司价值这个点。

这也是晋升和面试最大的区别之一。面试的时候,面试官主要考察你的能力级别,因为这时候没有办法准确评估你能为公司带来的价值;但是在晋升的时候,不论你把能力吹得多么天花乱坠,如果不能体现在对公司价值的实际产出上,那一切都是废话。

所以,也许你为了晋升,花了很多的时间和精力来提升一些“很重要”“很基础”的能力,但实际上它们可能对你的晋升根本起不到什么作用。学习编译原理,研究Linux内核源码,天天刷LeetCode题目,关注人工智能发展前沿……这些都是技术人员提升能力的时候经常踩的坑。

当然,我绝对不是说这些技能一定没有用,任何人都不应该学;而是说如果你想晋升,在投入时间和精力学一项技能之前,不妨先思考一下,你学了这个,能为公司带来什么。

有能力为公司产出价值的人,比空有一身能力的人更容易晋升。这就是我总结的第三条原则,价值原则。

所以,能为公司产出价值的能力,才是值得优先学的能力。现在我们以“人工智能”为例,用价值原则来判断一下,如果你的时间很宝贵,还值不值得学。

- 如果你是P5/P6级别,做Android App业务功能开发,那么用不着学人工智能,因为你现在主要工作还是把开发任务做好。

- 如果你是P7/P8级别,是带一个团队做Android开发的Team Leader,或者是负责App架构设计的技术专家,可能就有必要学人工智能了,因为你需要规划和思考团队与业务下一步的技术演进方向跟实施步骤。

- 如果你是P9级别,那么不管是什么技术方向,肯定都要了解人工智能,因为这是一个新的技术领域和方向,而新的技术往往会带来业务上质的突破。

价值原则除了告诉我们某项技能值不值得学以外,还能告诉我们要学到什么程度。还是以“人工智能”为例,不同的人来学,学习的方法和深度也是不一样的,一定要避免陷入“学习等于看源码”这个误区。

- 如果你是做算法的,人工智能应用场景、算法原理、框架源码都需要去学习;

- 如果你是做App开发的,学习的重点可能就是人工智能的原理和应用场景了;

- 如果你是P9级别,学习的重点可能是人工智能的基本原理、行业的发展现状、成功和失败的案例,还有相关的产业链信息。

小结

现在我们做个总结,这一讲我为你介绍了三条晋升的核心原则:

- 第一条原则是主动原则,主动做事的人,比等着别人安排的人更容易晋升。所以你应该定期或者不定期地主动找主管沟通,交流关于工作任务的想法和意愿,寻求机会;同时,你也要主动找同事沟通,了解更多工作相关信息。

- 第二条原则是成长原则,一边做事一边挖掘成长点、提升自己能力的人,比光顾着做事的人更容易晋升。所以如果你已经能得心应手地完成现在的任务,就应该主动跳出舒适区,尝试更高难度和更高复杂度的事情;同时,不管事情做好了还是没做好,你都应该多做复盘总结,找到可以提升优化的点。

- 第三条原则是价值原则,有能力为公司产出价值的人,比空有一身能力的人更容易晋升。所以,如果你的时间很宝贵,就应该优先学能为公司产出价值的技能。

当你理解了这些原则,并且在实际做事过程中有意识地去应用这些原则之后,既能够为公司创造更大的价值,拿到好的绩效;又能够快速地提升自己的能力,满足晋升的要求。下次晋升的不是你,还能是谁呢?

思考题

这就是今天的全部内容,留一道课后思考题给你吧:你觉得自己日常工作中违背了这一讲提到的哪些原则,具体是如何表现的?

欢迎你把答案写到留言区,和我一起讨论。相信经过深度思考的回答,也会让你对知识的理解更加深刻。

- 学要有所用 👍(90) 💬(8)

关于学习知识,很多人的观点是技多不压身,多学点总没错,但学了很多,貌似也看不到什么好处。学了一堆东西,能用上的却很少,时间倒是花了一大把,却没有直接看到这些知识带来的益处,于是迷茫了,不清楚学这么多东西是为了什么,但又觉得没办法,不学很快就会落后,于是就又花大把时间学一些以后很少用到,或根本用不到的知识,以此来安慰自己:做这些是为了自己好,是为了以后的职业发展。但他们内心其实渴望的并不是不断吸收知识,而是是职位的晋升,以及薪水的提升,在疯狂扩充知识面的同时,却忽略了薪水提升和职位晋升所必须具备的能力。 就像华仔你的那位同事,我猜测他应该是非科班,如果是科班,他向你问的问题早该在初学是就已经遇到并解决了,之所以他会去学习编译原理这种可能永远用不上的知识,是因为他心里已经对知识产生了深深的焦虑,总会觉得不把它搞定,就永远不会进步,还有上面评论提到修炼内功的那位小伙伴,也是属于这种类型,但问题是,这种纯粹为了学而学,为了提升而提升的学习模式,有可能就会让自己陷入知识的怪圈,不断的去学习各种各样,但又对自身职业发展没多少益处的知识,以此来满足自己的知识焦虑,到头来又会发现没啥用,因而自暴自弃,还是以评论区那位修炼内功的小伙伴为例,如果修炼的内功对自身以后的发展并没有没有什么用处呢?那还需要学吗? 大多数有知识焦虑的人都喜欢填充各种知识,无论将来对自己有没有用,但其实他们并不知道这些知识在将来到底会不会帮到自己,如果提前知道这些知识不会帮到自己,他们压根不会去学,职场时间是很宝贵的,没人会想去花大把时间到一些毫无用处的知识上面,但问题是他们不知道要不要学,于是就会找老前辈,学习他们的经验,那很多科班前辈,就会让你从各种基础补起,什么编译原理,操作系统,计算机组成原理等,这时候他们就觉得很有道理,像得到了一根救命稻草,开始拼命学这些东西,并坚信自己能走得更远,诚然,这些东西,的确能让我们在技术上走的更远,但这也只是技术上的,职位晋升远不是技术强就能行的,这些基础性的东西,应该在学校完成,而不应该在职场花大把时间学习这些东西,当离开学校,就不应该过多把关注点放在那些计算机基础课上面了,而应该更多的关注与自身发展,职业晋升等息息相关的职业技能,更应该关注学的知识能否以后用得上,并且能带来长期效益,毕竟已经不是学生了,是时候转变一下身份了,既然是想在职场取得更好的发展,自然就应该听取具有丰富经验的职场人的意见。 为此需要找到一名经验丰富的职场人士加以指导,华仔就很符合这个人选了,那么华仔认为哪些知识在你职业生涯的各个阶段都是起到了不小的作用,且值得花大量时间学习而不担心未来用不上的?这些知识中又有哪些是只需要了解但不必全面掌握的,又有哪些需要全面掌握但不必深入学习的,以及哪些既需要全面掌握又需要深入学习的?

2020-12-14 - 学要有所用 👍(120) 💬(3)

这章有点感触,回想我之前上学,假期去酒店打工的往事,为了历练历练,找了一家比较大的酒店,在里面帮厨师打杂,就是配合厨师炒菜,切切配料什么的,在这期间我观察了两位同事晋升的全过程:有一位同事平时不光是平时做好自己的本职工作,还经常跟炒菜师傅交流沟通,在炒菜师傅不在时,他会试着帮忙做一些本该是由厨师来完成的工作,在厨师不在的某一天,他学会了煎鱼,而且看起来还具备一定水准,我想他一定是平时留心观察了厨师煎鱼步骤,平时不忙的时候,他会去各个部门串门,跟各个部门的人嘻嘻哈哈,尝试着模仿学习各部门的技术,很快,这名同事就直接从打杂晋升到配菜了,并且同样具备一定水准,这跟他晋升之前向别的部门学习取经分不开,反观我,就只是重复做同一工作,日复一日,虽然努力认真,却没有一点儿提升。 还有另外一名同事,也是帮厨师打杂,但不甘心老是打杂,于是向部门管理提出换部门,后来他就被换到凉菜部门做凉菜了,其实我当时也想换职位了,但心里总是犹豫,因为打杂相比在别的部门,要轻松一些,我尽想着舒服了,后来我终于鼓起勇气向部门管理提出要换到凉菜部门,得到的回复却是没名额了,我心想:要是我早一些向部门管理提出来,不就能换到别的部门学习全新的东西了?于是越想越懊恼。 从以上我的经历,可以看出:这两位同事其实都是对自身职业生涯有所规划的人,知道不能只停留在当前位置,遂四处寻找机会改变当前局面,其中一位同事就是不甘心于只做打杂,而到各部门之间进行串门,偷师学艺,如果不是他经常游走于各部门之间,乘机学各部门的技术,是不会成长的那么快的,我因为只做打杂,而原地踏步,没有任何进展。另一位则是想说就说,行动果断利落,而我犹犹豫豫,最终是错过了换部门学习新东西的机会。 在这期间酒店开了表彰大会,专门表彰优秀员工,我想应该会有我吧,结果却什么也没得到,我心里想:我平时工作那么认真了,为什么就得不到表彰呢?其他工作认真的大多得到了表彰,为什么我不可以? 假期结束,我终于离开了这令人伤心的地方,发誓再也不来这家酒店,并不爽了很久,后来我工作了,才知道,光靠努力,认真,是得不到别人的认可的,你得让人看到你的价值,而不是自我认为很有价值,这两者区别还是很大的,一个技术一般,但综合能力强的人,和一个只是技术强,但综合能力不咋滴的人,前者更能产生价值,更易获得他人的认可。一个只专研技术,将所有精力都放在技术上面,认为自己是个技术很强,对公司很有价值的人,必然会因为只专精技术而制约自身综合能力的发展,这种人往往会看不到事情的全貌,容易一条路走到天黑,而想要晋升,其中很重要的一条是注重综合能力,领导一定会提拔那种综合能力强的人,而忽略单方面能力强的人,并且,每上升一级,综合能力要求越高,这期间会逐渐暴露你的能力短板,为此,我们需要不时弥补短板,来完善自身综合能力,必要时,需要炼就新的能力,为自己的能力添砖加瓦,从而进一步提升综合能力,为更高一层的职位晋升做准备。 最后,希望每个人都能得到晋升,迎娶白富美,走向人生巅峰!完!

2020-12-11 - 赵君度 👍(68) 💬(5)

回顾自己的工作,觉得自己在第二和第三点做的不够好;主要体现在: 1. 我喜欢去做一些我会做的事情,然后沉浸在自我满足之中,有时我也会去选择做一些我没接触过的,让我比较痛苦的工作,但是大都没有坚持下来; 2. 对自己做的比较好的工作没有复盘,觉得理应如此,对自己做的不好的,更多是一种自责和悔恨,时间一长就忘记了,下次可能还会犯同样的错误; 3. 就是对基础的汇编语言、网络原理、操作系统等有一种执念,一直觉得不学好心里不踏实,每天都要投入不少的时间,但是我工作中能接触到的一些知识点,更多的时候是不闻不问,能用就行,想等到那些基础知识都学完再来学这些。

2020-11-30 - 银剑 👍(52) 💬(1)

这三点其实可以对标常说的:目标、方法、执行。或者用道家说法就是:道 法 术 器。 价值就是目标,找到最重要的那个目标,就是让公司觉得你有价值。 成长就是方法,具体方法就是做正确的事,而不是单纯的做事。 主动就是执行,找准目标和方法之后,需要有动力去推动落地执行。 以前是没想这么多,在参与过晋升评审会后,再对照这篇老师讲的,真的有种恍然大悟的感觉。

2020-12-03 - Middleware 👍(43) 💬(5)

看了这节课,我决定不学习编译原理了。因为我学不会,也用不到......

2020-12-01 - 学要有所用 👍(34) 💬(3)

非常感谢华仔的长篇回复,这大概是你有史以来最长的一篇回复了😂 首先我当然明白仅在学校学到的基础性知识是不够的,学校教授的东西理论居多,而工作中更偏向工程实践,我想表达的是很多人过分重视理论的研究,而轻视实践的作用,经常会去学一些高深的理论,而忽略了实际工作中需要提高的技能,这样就特别容易抓不住重点,还容易自我满足感特别强,从而深陷其中。看到华仔的工作经历,让我更确定了我该怎样学习:每个人都不可能时刻牢记每一样知识,深入系统性的学习,可能会导致学了一堆却发现没用的窘境,但不进行深入系统的学习,又容易流于表面,为了能够系统深入,又不至于学的东西无用武之地,我们完全可以在工作中学习,发现不懂的东西再具体去学。 我想说的是:我们完全可以在工作中学,在学中练习,在需要用到时再去查,在需要深入的时候才去深入,这点很重要,有些东西是只需要了解就行,需要深入的时候,再去深入,就像拿起一本操作系统的书,学习操作系统时,它涉及诸多计算机知识,你可能在没有学习计算机组成原理的时候,遇到了部分计算机组成原理的知识,这个时候,有的人就会想到去全面深入学计算机组成原理,再回来学习这本书,这个时候他已经陷入误区了,我们学习操作系统这本书时,完全没有必要去把计算机组成原理学透后再来学,完全只需要把这本书涉及到到的一部分计算机组成原理知识学会后再继续往下学,因为我们当下目的是学习整本书,如果继续纠结着那部分不懂得计算机组成原理,那可能操作系统这本书你永远不会再拿起来了,因为这本书涉及到的计算机组成原理,还涉及了其他的专业知识,跟套娃一样,知识下面还有知识,你永远也学不完。我们完全可以在学这本书的时候,遇到不会的相关知识点,去学它就完了,等到需要深入学习的时候再去深入,而不是一开始就漫无目的的深入,那样你永远看不到头。很多人可能还是担心在遇到不会的知识或技术时才去学,会不会来不及,或者对相关知识的掌握流于表面,我想说的是:我们不是不能提前学习一些对自身有益的知识或技能,我们应该在做好当下工作,把大量精力花在利于我们成长的知识或技能上面,花相对较少的时间去专攻基础短板,可以把七分精力聚焦在与实际工作息息相关的知识技能上面,而把三分精力用于补基础短板,这是一个优先级的问题,我们必须把有限的时间用在刀刃上。 还有华仔你说到的,在职业生涯各个阶段都有用的东西,更加让人明白,越是具备普适性,越基础的东西,都需要在实际工作中运用,才能彻底掌握,光靠看书是不够的,要最大限度地理论与实践相结合。 这里我就很想对一些特别执着于各种底层技术的同学说的是:底层虽好,可不要着魔哦😂,人一旦特别执着于一件事情的时候,就会忽略相对于其他事情来说更重要的事情,为此,我们聚焦于本职工作技能的提升,留有余力再去补齐基础短板吧。我也知道基础知识的重要性,万变不离其宗,只有掌握了基础,把握了本质,才能一通百通,知识技能的学习也是一样,无论在基础技术的基础上演变出了多少新技术,其基础还是不变的,只有掌握好了基础,无论今后衍生出了多少技术,我们都能使用相对有限的基础知识去快速掌握后面无限的新技术,但是你可能并没有清楚地意识到这些知识是不是与当前职位配套,是不是对后续新技术的掌握提供了持续的动力,很其实,有很多人花了巨量时间学的东西在今后可能都不会再用到了,这就违背了使用有限基础知识去快速掌握无限的新技术这一初衷了。 特别想强调一点的是:没人否认基础知识的重要性,相反它还很重要,基础为什么重要?它能让以后的学习如虎添翼,但我们工作学习要有个侧重点,该把多少时间花在与当前岗位息息相关的知识技能上,多少时间花在基础薄弱的地方,自己心里要有数,避免捡了芝麻丢了西瓜,如果能在当前岗位把本职工作完成很好后,还有余力去补基础,那完全没问题,毕竟,不少人都偏重基础理论的学习,而忽略实际工作中常用的专业知识技能的提升!

2020-12-15 - 特立独行的猪 👍(28) 💬(1)

“一定要避免陷入“学习等于看源码”这个误区。” 这条赞

2020-11-30 - 特立独行的猪 👍(28) 💬(1)

“如果你不主动找他聊天,他不一定跟你讲的”,其实主动去找manager聊,他也不一定讲的

2020-11-30 - Jxin 👍(19) 💬(1)

这三条原则都需要基础环境的支持。 1.主动做事,这个得你能在做的事情上有选择权。 2.成长原则,互联网公司发展很快,你的上级不见得就能很好的评估你的能力,在测量失衡的情况下,高低意义不大。 3.价值原则,这个其实得先对齐期待,不然你认为有价值不见得公司或者上级认为有价值。而且也回到第一个原则,你得有选择做什么事的权利。 综上所述,如果环境不好,就努力搞自己的能力,然后赶紧跑。做事还是得讲究天地人和,毕竟一套还可以的晋升系统,对大部分公司应该都是奢侈品。

2020-11-30 - 周平 👍(17) 💬(5)

我觉得,我陷入了多做就能晋升,把事情做好就能晋升的坑。 包括,在早年听说过余世维的唯领导论(老板永远是对的,如果不对,请参考前一句),这些年来一直是按这样的工作观来工作的。 “服从命令听指挥”,“领导指哪打哪”。 这也是我一直加班努力工作的思想原点。 曾经看到过观点,说余世维的唯领导论害人,当时不理解(不过那个观点也是没说清楚为什么,只是喷了一下论点,没有论据)。 也曾经看到过不怎么加班的人却绩效优秀,而且晋升很快(排除不公平因素,人家做出来的产出也确实很棒)。 看到这些现象,不理解背后的原因。 同时,还让我有了一个不好的工作习惯:“怕工作中出错”。 这是基于"把事情做好"的工作观。 这让我花了很多精力去尝试把工作做到90分,95分甚至想做到100分,120分。 虽然想超预期。然而,在超预期的路上,只是在 同一层次想做到120,这导致我在 当前层次上花了太多的精力,却没有好的效果。 却没有想过,在更高层次上多做一点,就能实现超预期的结果。 我想,这次我有点启发了。 把时间多分一些在自己的成长上,收获会更多。 去挑战更难的工作,不怕事情做错,多从高层次领导的角度考虑问题。

2020-12-01 - j.t.chen 👍(11) 💬(2)

我有一个小问题,请问你说晋之类的是上级主管提名的,但是如果你晋升了,对他有什么好处呢?你从他的下属变成他的同级了吗,如果你很能干,他为什么要放你走呢?

2021-07-14 - 周平 👍(11) 💬(4)

我的想法,这也确实是大厂的晋升方法。小公司的管理,会不太适合,所以,这也是大厂更容易成长的原因。 小公司的领导,如果关注员工的成长,员工成长起来以后,公司往往不愿意给及时的加薪(没有相应的技术级别及薪酬体系)。 这个时候,容易出现人员流失。然后,公司高层又会怪你没管理好,把人都管走了,影响了业务进度。 所以,我看到好多小公司的领导,把人当器物去使,把人当工具人去用。工具人做的好,会多夸奖你,这种环境,也容易使有上进心的人,努力错方向。 但,人还是应关注自己的成长。 成长是很私人的事儿。

2020-12-01 - 夹克 👍(11) 💬(2)

有时候可能就是要褪一层皮才能达到某个阶段。 拿我来说,我以前是很少单独和主管沟通,觉得有点不自在,这可能是我性格上的缺点,不仅仅和主管沟通是这样,有时候自己带的实习生,主动找他沟通也会有点不自在。 后来我逐渐意识到这不是一个单独的问题,他很普遍,总的来说就是在工作中,对于不是本职工作的事情,我可能都不会特别擅长,会有点紧张或者不自在。因为我们把大部分时间都奉献给了本职工作,其他的事情练习的就少了,甚至有些根本没有练习的机会。所以对于新的事物,需要一点时间去接受或者干脆放弃。 当我知道问题产生的本质后,就很简单了,我是要接受还是放弃。相信大家和我一样都是要接受,并且为之努力的。我也在慢慢适应,一起加油

2020-11-30 - 红圈中人 👍(8) 💬(1)

中招了。 之前确实认为多学东西总没错,看了很多基础性原理性的书,现在回头看其实价值不大,起码对当时的自己的成长意义不大,实际是等于走了弯路了。 也一直想当然认为自己干了活干好了领导自然能看到,其实累个半死领导根本不care,自己感动自己而已,还总是强迫症认为什么事都要尽心尽力要做到100分,其实很多时候是在低水平的层面和自己较劲。

2020-12-04 - 挣扎上岸的🐬 👍(7) 💬(2)

华哥讲的真的很透彻,我举一个自己的例子,个人就是很喜欢学一些"肯定会有用",的东西,比如看一下算法导论呀,看一下常见算法的数学推导呀,但是现在想想,这有什么用的,有的是应届生大学可能读了7,8年这些东西,真遇到这种问题随便招一个实习生就能搞定,为什么我要花费996剩下的宝贵的时间呢? 还有就是为公司创造更大的价值才能晋升这点,深表赞同,以后要好好思考自学的方向了

2020-12-04