第四十五封信 意欲难平的执念

生生:

你好哇。

第四十一封信,我找来了 Martin Parr,告诉你他并不是在胡拍;找来了 Gueorgui Pinkhassov 的 iPhone 项目,告诉你他用 iPhone 拍项目并不是他不在意这个项目,反而是他把控住了这个项目的方方面面;我还翻出了 Vera Torok 和 Stephen Gill,用来强调“看起来的随性大都也是建立在不随性之上的”。

你可以想一想,你有没有不随性地展示过一些看起来很随性的东西?

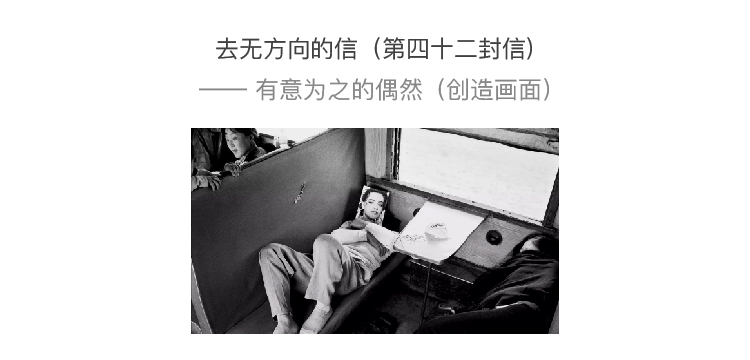

第四十二封信,我说 Vivian Maier 和 Garry Winogrand 不爱看自己拍的照片儿,他们只喜欢拍,这一点让他们看起来特别洒脱,但是,他们的基本功非常扎实,那显然是花时间花精力练过的,而且他们在大街上拍照片儿的时候非常清楚自己要干嘛;我说 MagnumPhotos 的精彩不在于他们记录的事儿多,而在于他们创造出来了多少视觉奇观;我说正经“纪实摄影”的重点不在“纪实”,而在“摄影”;我说王福春老师摁住一个题材拍 40 年,其中任何精彩的瞬间都不是妙手偶得,而是有意为之;我说“拍照片儿”是“纪实”,而且只要拍下照片儿就能纪实,但“摄影”是“创造画面”。

你可以想一想,你有没有刻意地创造过画面?

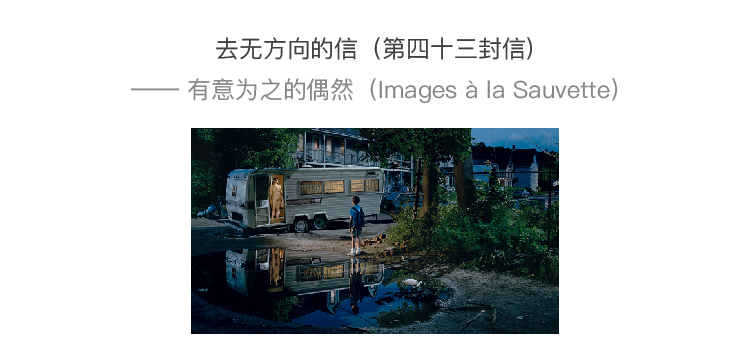

第四十三封信,我提到拍水上小飞人的 Henri Cartier-Bresson 根本就没有过“决定性瞬间”的意图,反而是摆拍天王 Gregory Crewdson,很在意我们所谓的那个决定性瞬间;我提到他们都在以自己的方式,处心积虑无所不用其极地干预画面;我提到摄影最不重要的就是按下快门的那个瞬间,因为快门时机只是干预画面的其中一种方式而已,而且还不是最重要的那个方式。

你可以想一想,你有没有处心积虑无所不用其极地干预过画面?

第四十四封信,我聊了聊我的卧室,聊到那些看起来很随便的拍摄在下快门之前都经历过怎样的权衡;聊到怎么在一个破屋里创造画面;聊到是生活在前画面在后,还是画面在前生活在后;进而聊到,生活和画面可能并没有关系。

你可以想一想,你有没有想过什么生活画面前前后后的这些东西?

我老师说过一句话,大意是:每个人在自己的一生中都会拍到一两张绝世照片儿,但摄影师的任务是要持续地出片儿。五哥也说过类似的话,大意是:可能每个人都能拍出一两张 100 分的照片儿,但摄影师需要稳定持续地产出 80 分的照片儿。

稳定持续靠的是什么?靠的当然是娴熟的技术,是累积的经验,是精心的设计,但更重要的,是对摄影的执念。

即便你知道了摄影是要“创造画面”,你也不一定有这个意愿,这就不太行,而执念,意味着你有着强烈的想要创造画面的冲动……所以,摄影本身就是一个执念,贪、嗔、痴、慢、疑,五种思惑,一个也跑不了。

没有“我执”,就没有主观创造画面的冲动,而没有这个冲动,就没有练习,没有思考,没有设计,没有计划,没有执行,甚至连目标都没有,那当然也就没有摄影。

显然大多数人对摄影这个东西是没有执念的,所以他们就只是拍照片儿而已,拍照片儿就很无所谓了,谁都能拍,拍成什么样都行,或者是自己觉得差不多了就行,好多人拿着他们的照片儿问我的意见的时候,问我构图怎么样,光影怎么样,颜色怎么样,抓拍的瞬间怎么样……他们其实都不知道自己在问什么,因为他们并不知道自己想要什么。

所以,摄影的执念是什么?是“我要”。

结合前面说过的很多东西,咱们来捋一下:

最早讲相机里的自动功能的时候,我说它们基本上一个有用的都没有,给的理由就是相机并不清楚我想要的是什么;

后来讲阳光十六法则,这个法则本身是不会改变的,但他的衍生法则告诉我们任何地方都会有一组自己的锚点参数,所以我说让你去肉眼测一测你身边环境的锚点;

后来讲镜头,我说 35mm 没有特点,我说用 50mm 的人“有病”,我说 28mm 是全宇宙最好用的镜头,接着我又问,“真是这样么?”我说,我认为 28mm 镜头是全宇宙最好用的镜头,只是因为他最符合我目前的审美趣味;

后来讲景深陷阱,我说可以提前把对焦距离设置好,上街以后只管哐哐拍,就不用老拧来拧去地对焦了,因为我发现那些非常好的摄影师好像都有一个自己的专属距离,那个距离是最让他们自己觉得舒服的距离;

再后来讲相机,我说全宇宙最好用的相机是你最愿意带他出门、你用着最顺手、且最能满足你需求的相机,相机好不好不是比出来的,是你自己用出来的;

再再后来聊到了我为什么喜欢 NOMO,我说其中一个很重要的原因是因为 NOMO 好看,我这个人特别在意好看不好看,功能强不强的那都是后话,当然了,NOMO 的功能也很牛……然后我从 NOMO 又讲到颜色,我说颜色的好坏是视觉习惯,虽然视觉习惯好像是一代一代传承下来的,是那些大师以及你我,咱们大家被洗脑之后的产物,但那也取决于你想往哪边走,伦勃朗和梵高可不是同一条路;

这所有的一切,都是在说“我需要什么”,进而变成“我想要什么”……而“我想要什么”,是摄影最核心的核心,所有其他乱七八糟的东西,所有其他寻死觅活的努力,都是为了达成这个目标。

二爷在他的专栏里写过一篇文章,《关于需求变更(上):需求背后的需求》,里面说的道理很简单,那就是你要知道用户到底想要的是什么,需求越具体越明确越好。

他在文章里举了一个例子,他说:

“有句关于产品需求挖掘的名言叫做‘用户不需要一根 1/4 英寸的钻头,他需要的是一个 1/4 英寸的洞。’ 这句话后来又被演绎成更多版本,比如‘用户需要的也不是一个 1/4 英寸的洞,而是想在墙上挂一幅画’,甚至是‘用户需要的也不是画,他需要的房间的格调’等等。这些听起来像抬杠的演绎,其实就是不断探索和挖掘真正需求的过程。”

在摄影里,这个用户就是你自己。

举个例子。

我在达祖这个地方拍了一些人物肖像,把这些照片儿拍成这样其实是非常麻烦的,我搞这么麻烦的目的显然不是拍照片儿过瘾,也不是玩儿命拍好了让别人夸我,这些麻烦是为了满足我最基础的一层需求,那就是必须要保证这些照片儿在形式上风格统一。

为什么要风格统一?因为这些照片儿只有很零星的几张会作为单图出现,绝大多数照片儿都只是组图的一部分,我需要考虑他们放在一起的效果,他们放在一起的时候,要给人以强烈的视觉冲击力。

为什么要有强烈的视觉冲击力?因为我想尽可能地吸引别人的注意力,让人想多看两秒钟。为什么要让人想多看两秒钟?因为我需要让人看到我眼里的达祖,进而让人关注达祖这个地方,甚至是喜欢上达祖这个地方。为什么要让人喜欢上达祖?无他,因为我爱达祖,就这么简单。

为了达成这一目标,人物肖像我是需要非常努力地拍好的,而且之后,我还需要非常细致地修图,要把握“修了很久但看起来像没修”的那个度……我要原生态,但也不要完全的原生态,因为我需要别人看到达祖最好的一面。

因为我需要别人看到达祖最好的一面,所以,这个项目就可以就此展开了。也就是说,我不光是要拍肖像,我还要拍泸沽湖,还要拍达祖的日升月落和斗转星移,还要拍达祖的晴空和云雨,还要拍达祖的村景和日常,还要拍达祖纳西族的宗教仪式……方方面面都要计划组图,拍到最好,然后再把几组组图放在一起,合成完整的项目。

至于肖像,也不是拍一次就一劳永逸了,我需要每隔五年到十年重拍一次,这事儿肯定没法儿覆盖所有人,但我要争取让更多人有不止一张照片儿,想想看,一个 9 岁的小孩儿,第一张照片儿是 9 岁,第二张照片儿是 18 岁,第三张照片儿是 30 岁,把三张照片儿放在一起,肯定炸了……更何况,如果最后不止一个人有三张,甚至四张照片儿呢?

为了达成这一目标,为了从各个方面真正完成这个项目,我大概需要十到二十年,甚至更长时间,这就是我为了这个项目需要牺牲的阳寿……当然,我很乐意把自己的时间牺牲在达祖,牺牲给我达祖的小兄弟小姐妹们,因为我对看到他们每人的那三张照片儿有非常强的执念,意欲难平。

有了意欲难平的执念,我就有了明确的目标,进而,就有了非常具体的需求。我也必须得有非常具体的需求,因为接下来我需要的是有可行性的计划。有了这样的计划,我才有耐心熬日子,才有动力把这个项目做下去,因为我已经知道他是可行的了,我也知道怎么让他行,剩下的就是需要时间而已了。

知道自己想要什么非常重要,而为了达成目标倾尽全力的执念更重要……还是那句话,没有“我执”,就没有摄影。

咱们之后有时间再继续聊。

- westfall 👍(0) 💬(1)

十一打算去泸沽湖玩,怎么去达祖方便呀?

2022-08-16 - 隆哥 👍(0) 💬(1)

一句话,做什么事情是有背景的,知道自己想要什么很重要,任何事情!!!

2022-04-15 - 29 👍(0) 💬(1)

攒了有七八封一起看才过瘾,晚安了

2022-04-12 - 童长钱 👍(0) 💬(1)

越看越糊涂的样子,从基础到入门,从入门到借鉴......越看越看不懂

2022-04-11 - 香蕉树两棵 👍(0) 💬(0)

摄影的本质是“我要”!!配一个二次元热血bgm (不是)那最近可以算摄影,是目前我最想拍的东西。

2023-05-09 - 麦子 👍(0) 💬(0)

“知道自己想要什么非常重要,而为了达成目标倾尽全力的执念更重要”。

2022-04-15 - Geek_f16e43 👍(0) 💬(0)

真好

2022-04-12