第四十三封信 有意为之的偶然(Images à la Sauvette)

生生:

你好哇。

Images à la Sauvette 是 Henri Cartier-Bresson 很有名的一本画册,但比这本画册更有名的是这本画册的名字。这个名字甚至比任何一张布列松的作品都有名,也就是被翻译错了但却完全没能阻碍它影响世界的“决定性瞬间”。所以,这次,我们要先从 Gregory Crewdson 聊起。

Gregory Crewdson 的照片儿不能拼图,但即便放大图,也还是不够大,看他的东西最好是能多大就多大,最好能像他的展一样,一幅照片儿大到得两个人抬才能勉强抬得稳:

我之后会专门写一封信聊他,这次只是先简单提一下。

Gregory Crewdson 这个人用拍电影的方法拍照片儿,规模浩大,事无巨细,拍一张实景照片儿至少需要两天时间,如果需要置景,那么时间会更长……他的照片根据版数和尺幅的不同,可以卖到三千刀到十几万刀一张。

他的每一张照片儿都是经过深思熟虑的,画面里没有任何一个像素可以逃过他的干预,但正经开始拍的时候,他连相机都不看,有人替他掌机,他只是站在那台 8X10 大画幅相机的边上,看着整个场景,拿着对讲机跟所有人说:“Position…and Hold”,然后一张照片儿就拍出来了。

他要的就是决定性瞬间,他要的是那个最完美无瑕的瞬间,但这显然不是布列松的意思,而且,也确实不是布列松的意思。“Images à la Sauvette” 的原意是“在匆忙中偷摸儿拍下的一些画面”,也就是我们常说的“抓拍”,或者更点题一点,应该叫“偷拍”。

布列松之所以能拍那样的画面,是因为当时有了小型便携式相机,如果布列松没有火,也会有布列柏、布列桑、布列柳、布列槐什么的出头。所以,让布列松出名的,除了所谓的“抓拍”之外,我认为更多的是他对画面结构的把控,我相信这和他早年学习美术是有关系的,而早年学习美术以及很早就开始玩相机又跟他的家庭经济条件和他偶然遇到的人有关,这个话题咱们也留到后面一点再说。

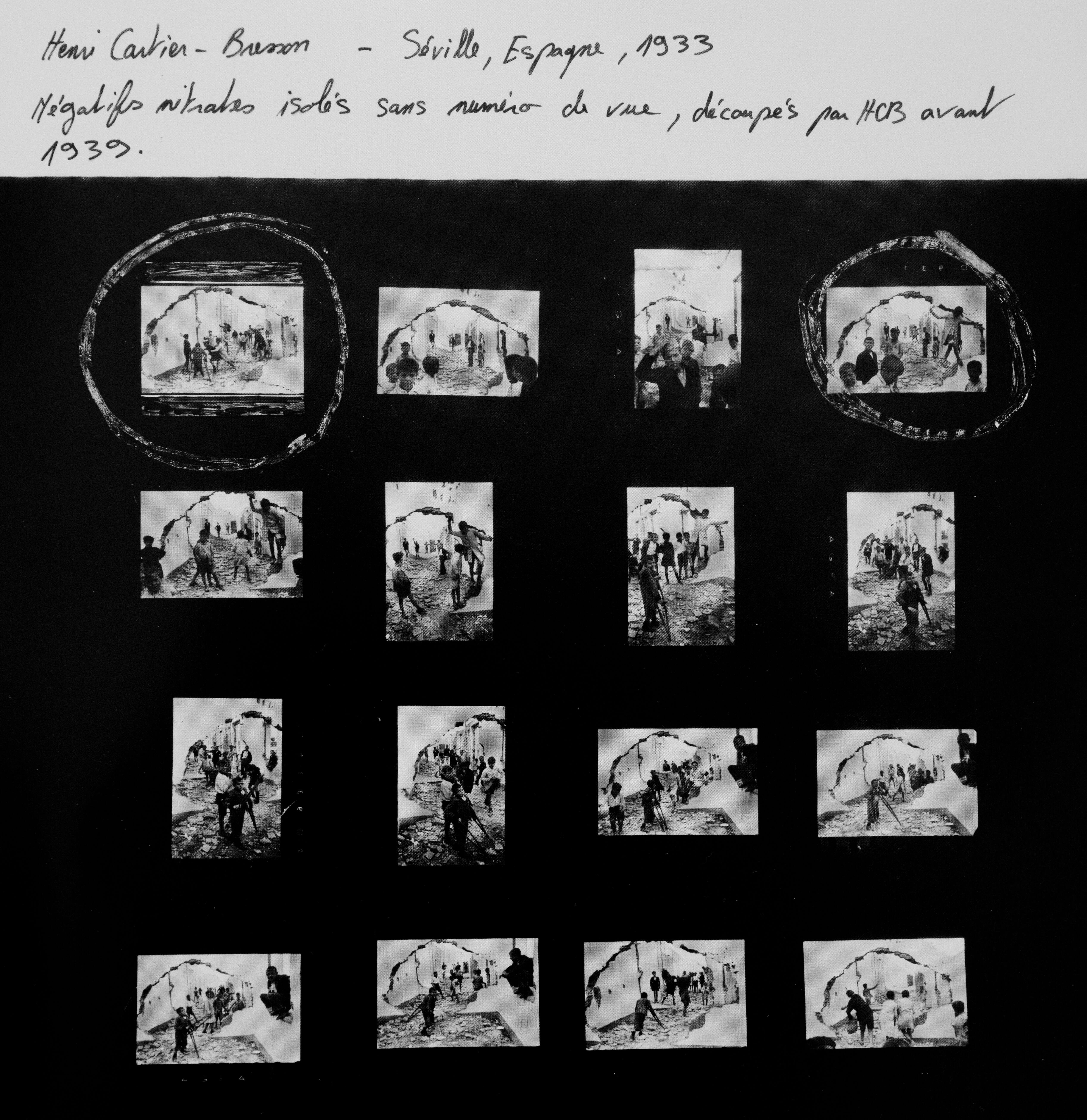

说回来,布列松曾经疑似提到所谓的“决定性瞬间”大概是这么个情况,他说画面里动来动去的元素很多,但总有一个时刻,所有元素都会精确地跑到他们应该出现的地方,从而使画面达到了一种平衡,摄影师必须得抓住那一个时刻……但我们看看布列松的 Contact Sheets:

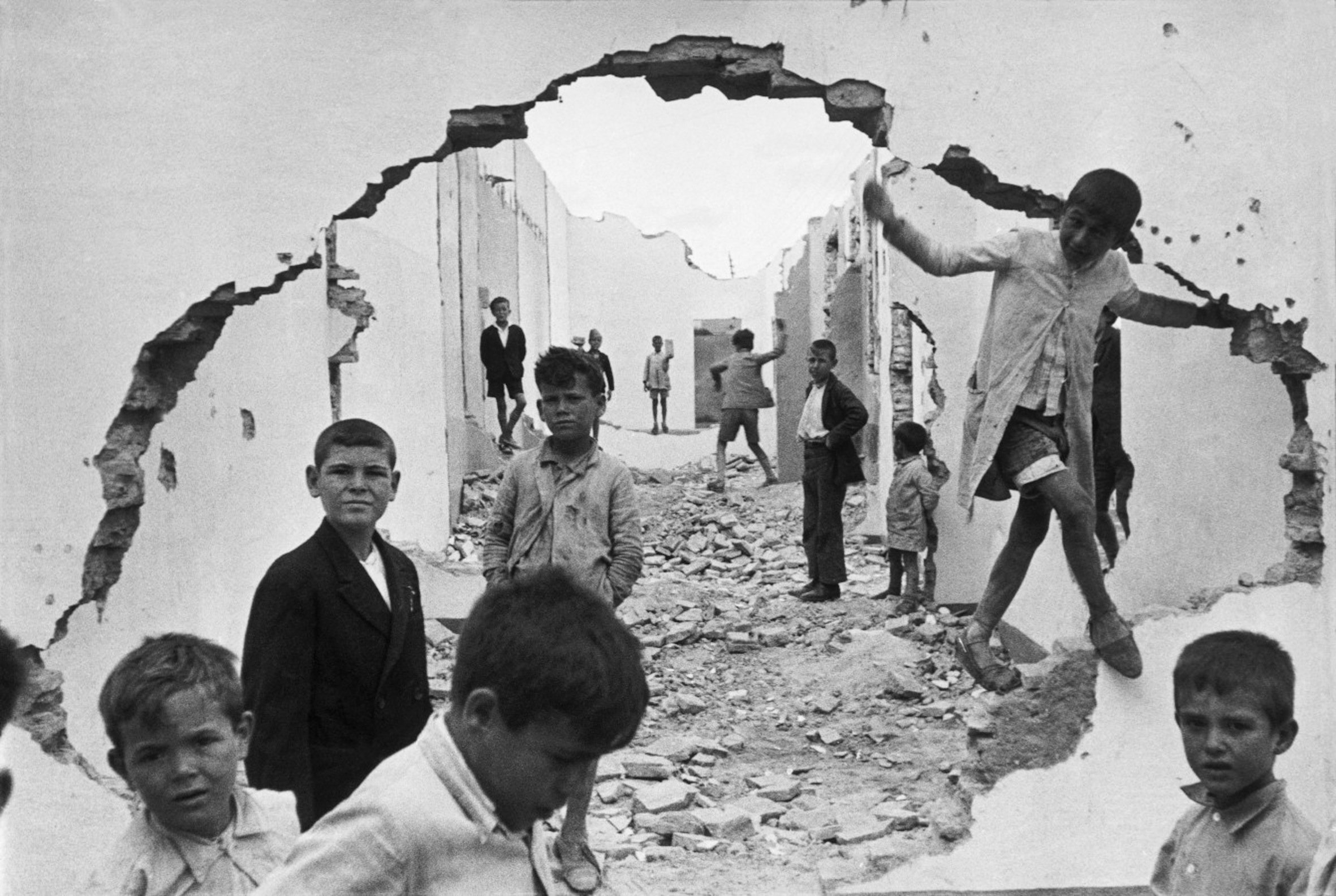

这是一张非常有名的照片儿,但显然是没有什么决定性瞬间的,大场景没有变化,但跑来跑去的孩子们让这个场景有了无穷尽的可能性,布列松调整角度、调整距离、调整纵横,哐哐干下去十几张照片儿……所以布列松是个实诚人,他不喜欢 “The Decisive Moment” 这个英文翻译,他从来就没觉得有什么决定性瞬间。

反而是 Gregory Crewdson,一个摆拍天王,非常在意所谓的决定性瞬间。他也会拍很多张照片儿,但他拍那么多照片儿是为了服务后期的,是为了成品能以最佳的状态呈现,和布列松的那组底片小样完全不是同一个概念。

不管是 “Images à la Sauvette”,还是 “Position…and Hold”,最不重要的一刻就是按下快门的那一瞬,因为其实照片儿在你按快门之前的那一刻就已经被定格了。你的预判、你的计划、你的权衡、你的取舍、你的直觉、你的经验,共同作用到你按快门之前的那一刻,这不叫抓拍到的偶然,这叫拍到了你确切的有意为之。

Gregory Crewdson 在拍摄前会干预现场,在拍摄后会干预原图,Henri Cartier-Bresson 在拍摄时会干预自己,他选机位,找角度,平衡构图,等待拍摄时机,而这两个人做的这所有的一切,都是在干预最终的成片。

上次我说摄影的核心是创造画面,而创造画面最重要的一点就是要干预画面。至于所谓的决定性瞬间,根本没有大家以为的那么重要,因为往深了挖,“什么时候下快门”的本质其实是用拍摄时机来干预画面。快门时机是干预画面的一种手段,手段之一而已,而所有干预画面的手段都很重要。

我们为什么要用曝光三要素控制曝光?亮一点暗一点是在干嘛?我们为什么要用特定的光圈制造出特定的景深?深一点浅一点是在干嘛?我们为什么要调整距离以达到某种程度上的视觉冲击?远一点近一点是在干嘛?我们为什么要选相机的画幅?大一点小一点是在干嘛?我们为什么要挑镜头?长一点短一点是在干嘛?这都是在干预画面。

那为什么偏偏“决定性瞬间”这么火呢?上次我说过,因为“纪实”是普通人最常能接触到的领域,而“抓拍到位”又被很多人认为是一个摄影师水平非常高的体现,以至于绝大多数人都以为摄影最重要的是瞬间,是什么“流动的自然,凝固的时间”,但其实并不是这样。

最后,再重复一遍:拍照片儿无所谓,想怎么拍就怎么拍,但摄影,最重要的,就是处心积虑无所不用其极地创造画面。

咱们下次继续聊这事儿。

- pichan 👍(0) 💬(1)

对“决定性瞬间”的讨论特别精彩。看到讲布列松不认同“决定性瞬间”这个翻译的那一段,脑袋中冒出一个词:妙手偶得。

2022-04-06 - 香蕉树两棵 👍(0) 💬(0)

现在拍照的时候有进步了,有先问问自己“我真的要这样拍吗”

2023-05-09 - 香蕉树两棵 👍(0) 💬(0)

用照片开展可太酷了!!!!

2023-05-09