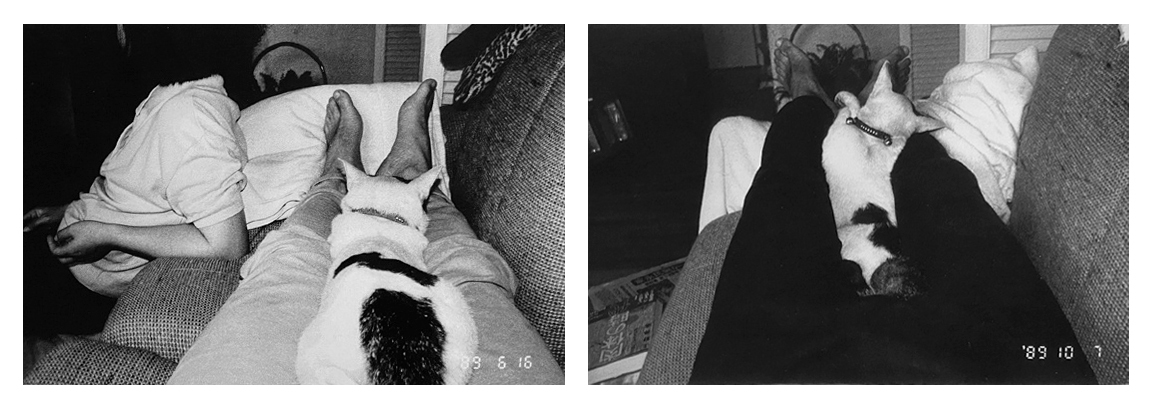

第六十封信 是什么让我们有底气连脸都不要了?

你好哇,

生仔。

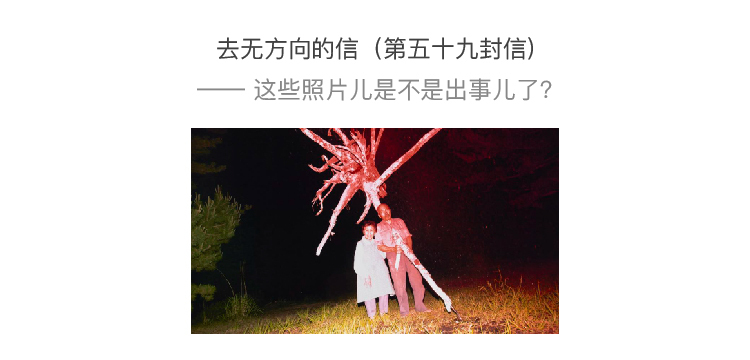

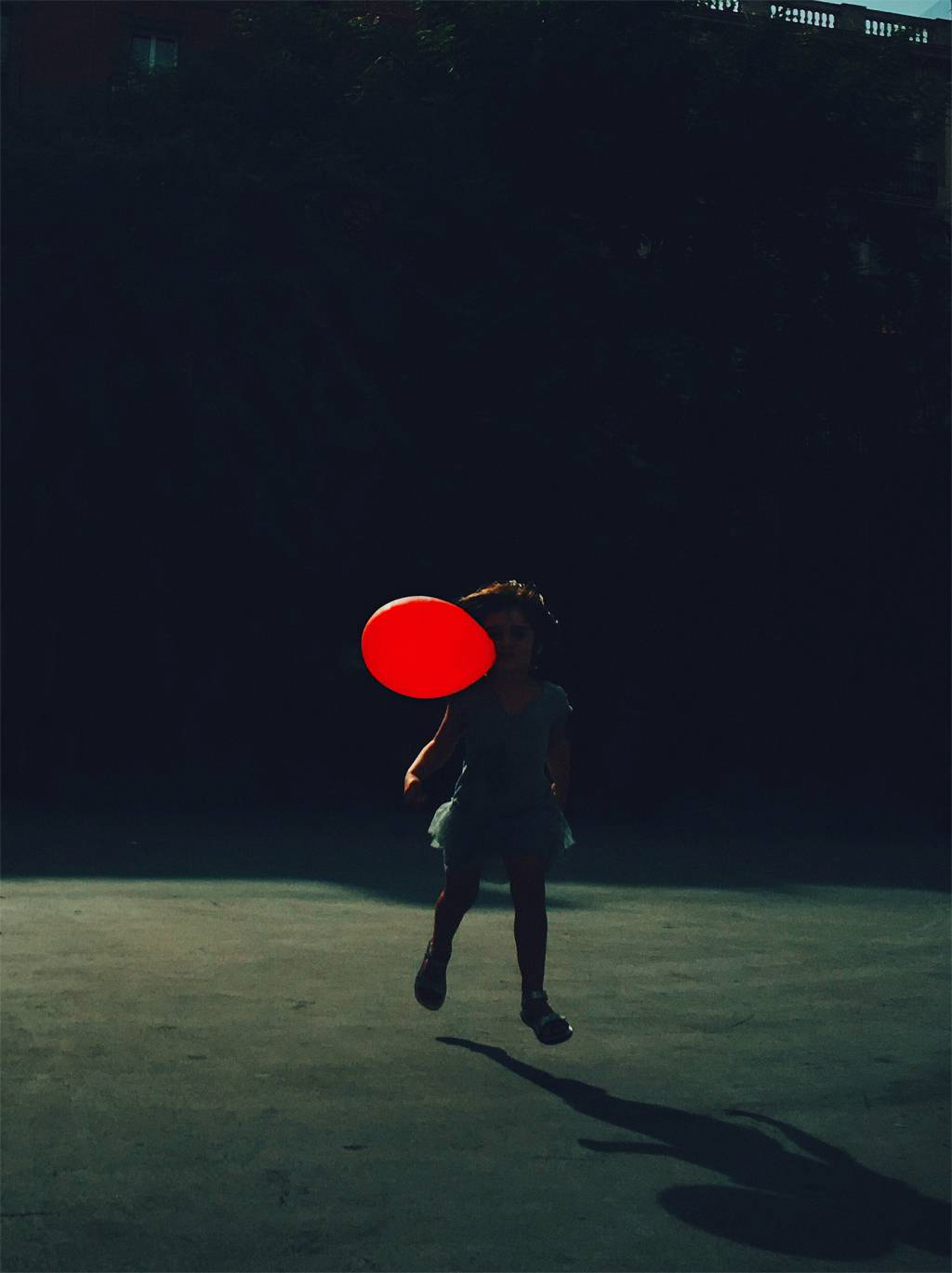

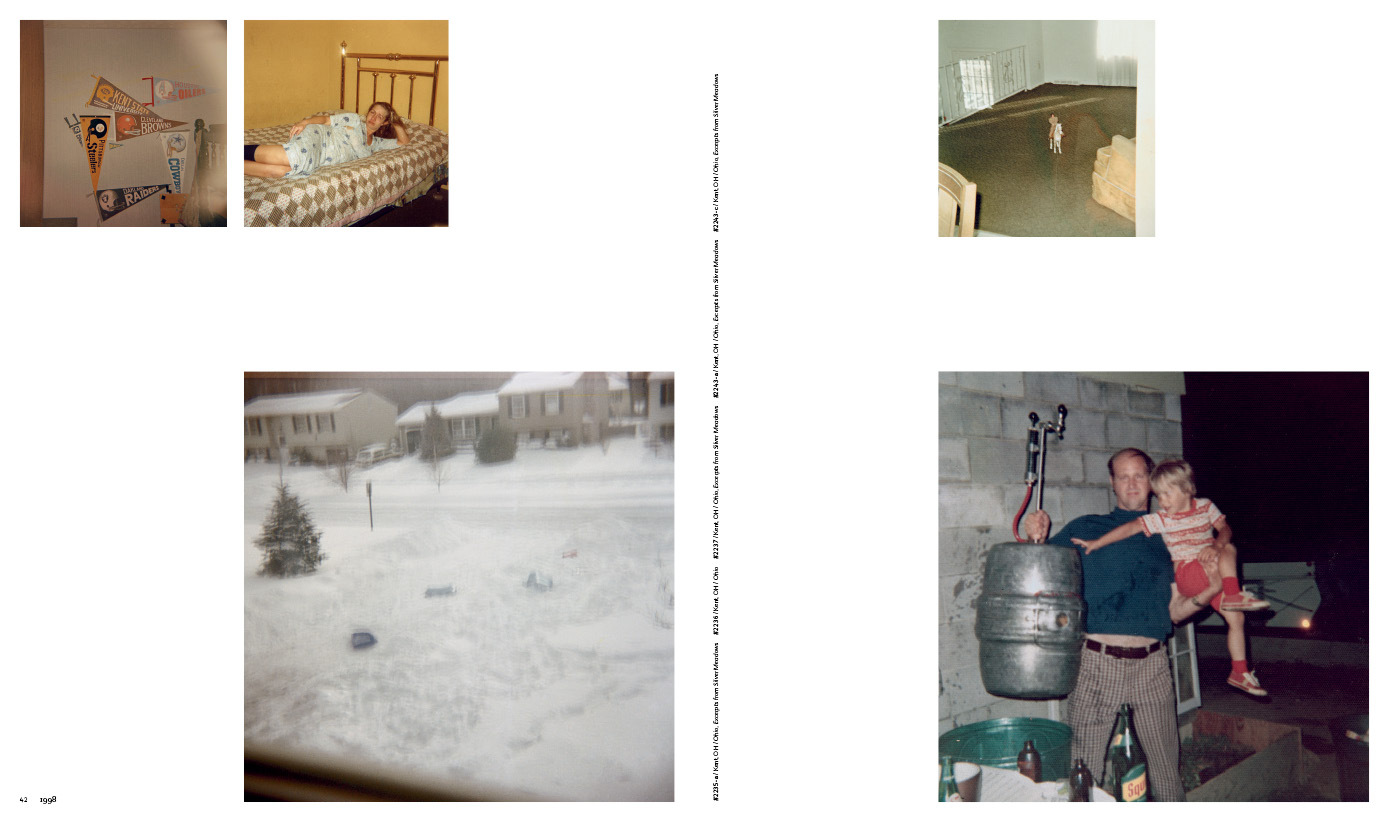

之前咱们聊过 Christopher Anderson 的一张照片儿,他拍他女儿 Pia,但看不清脸,只能看清那个侧逆光的红气球。我说他当时只是想创造这个画面,至于画面里是不是 Pia 并不重要,换个人也行。

但作为一个摄影师老爸,拍自家闺女,还为闺女出画册,很难说他只是想创造一些一鸣惊人的画面以体现自己多牛逼,很难说 Pia 并不重要,很难说换个人也行……所以,到底是什么让他有底气连自己女儿的脸都不要了?

因为还有其他照片儿。

所以,这次,我们要聊摄影里一个非常要紧的东西:组图。

在摄影领域,基本没人会以单图论英雄了,原因很简单,因为单张照片儿的信息承载量太小了。摄影师如果想讲清楚一个事儿,就像配合着幻灯片做演讲一样,一张一张放,一张一张讲,等都放完,才能都讲完。所以,我们看照片儿的时候,尽可能避免自己刚看了一两张图,就对某个项目或某个摄影师定性,就对人家挥斥方遒地侃侃而谈。

Christopher Anderson 给自己的儿子 Atlas 出过一本画册,名字叫 Son,他给自己的闺女也出过一本画册,名字叫 Pia,这两本画册都非常精彩,记录了两个孩子在成长过程中的各种美好,而且拍得极其漂亮。

画册当然是组图的终极形态,在这种大组图里,每一张图都只是一幅大作品的一小块拼图。摄影师在拍的时候,根本不需要强迫自己让每一张图都承载巨大的信息量,所以,我们就可以有极大的自由度去创造画面,我们就可以有极大的耐心去拍一些细枝末节的东西,我们就可以有极大的底气不在意单图的呈现样貌……说白了,我们就解放了。

回到上一封信,里面提到了很多人,基本上每个人都只放了一张照片儿。说实话,那一张照片儿对我来说真的很难挑,因为我知道整个的项目长什么样,而且我也比较了解他们想干嘛,所以我会觉得每一张都挺好,但我还是要尽量找出可能会让你感觉不明所以的单图。意思就是,即便是单图,我也不觉得不好,但对于不了解他们各自项目组图的你来说,单图可能会看起来很迷惑。

拿 Martin Parr 举例,我当时放了一张他拍的彩虹蛋糕,那张照片儿是 Real Food 这个项目里的其中一张,而 Real Food 这个项目有上百张照片儿。

他用非常唐突的手法,罗列式地呈现了我们每天都在吃的一些东西,而只有拍成这样,只有像这样覆盖到各种各样的场景和品类,才会迫使我们思考,全世界人民每天到底都在吃些什么鬼。那是一种强大到不可阻挡的迫使感。但我所谓的这个“思考”根本不严肃,更准确一点来说,应该叫“想到”,应该叫“好像有点思考在里面地想到”,因为他拍得就不严肃,你看他拍得多不正经啊,让人很难突然严肃起来想去探讨个什么更深层次的东西。迫使你不得不想到,但又没打算让你严肃地思考,他把这种劲拿捏得死死的。而厉害的是,他的所有项目都是这样。

我特别喜欢 Real Food 这个项目,每一张照片儿看起来都那么逗,我会克制不住地回想起自己吃这些东西的时候,我发现我从来没想过这些“真的吃的”居然长得这么荒谬,他们荒谬到可以把那些没露脸的食客和画框之外那些不可见的环境也拉进那个巨大的荒谬感里去。但另一方面,我也非常清楚这些东西到底是什么味儿。我跟朋友一起看 Real Food 这本画册时候,一边哈哈大笑,一边不时地感慨说“你看你看,其实这个应该还挺好吃的”,接着,我们就又会因为我们的这种念头哈哈大笑,最后,合上画册,我们点了一份麦当劳。

在那一刻,你就会深深地知道,这些照片儿再也不是照片儿本身了,他们切实地变成了你我生活的一部分,或者说,他们本就是你我生活的一部分。

之前提到过,Martin Parr 的项目都是一拍就拍十几二十年,但问题是,他没有那么多的阳寿可以支撑那么多个十几二十年啊。所以,他的做法是,同时进行。他脑子里非常清楚自己有几个项目,在他辗转全世界的旅程中,他什么都拍。他知道这张照片儿是这个项目里的,那张照片儿是那个项目里的,而且,在每个项目最开始的那第一张照片儿拍出来的时候,整个项目的影像风格就定下来了,往后十几年都不能变,因为一变就会破坏统一感,就不好把他们放在一起了。等十几年过去,他会分门别类地把照片儿整理好,出一本儿画册。你知道这有多难么?

所以,顺便可以回应一下上一封信的问题,你现在知道为什么这些照片儿是好照片儿了么?

咱们继续。

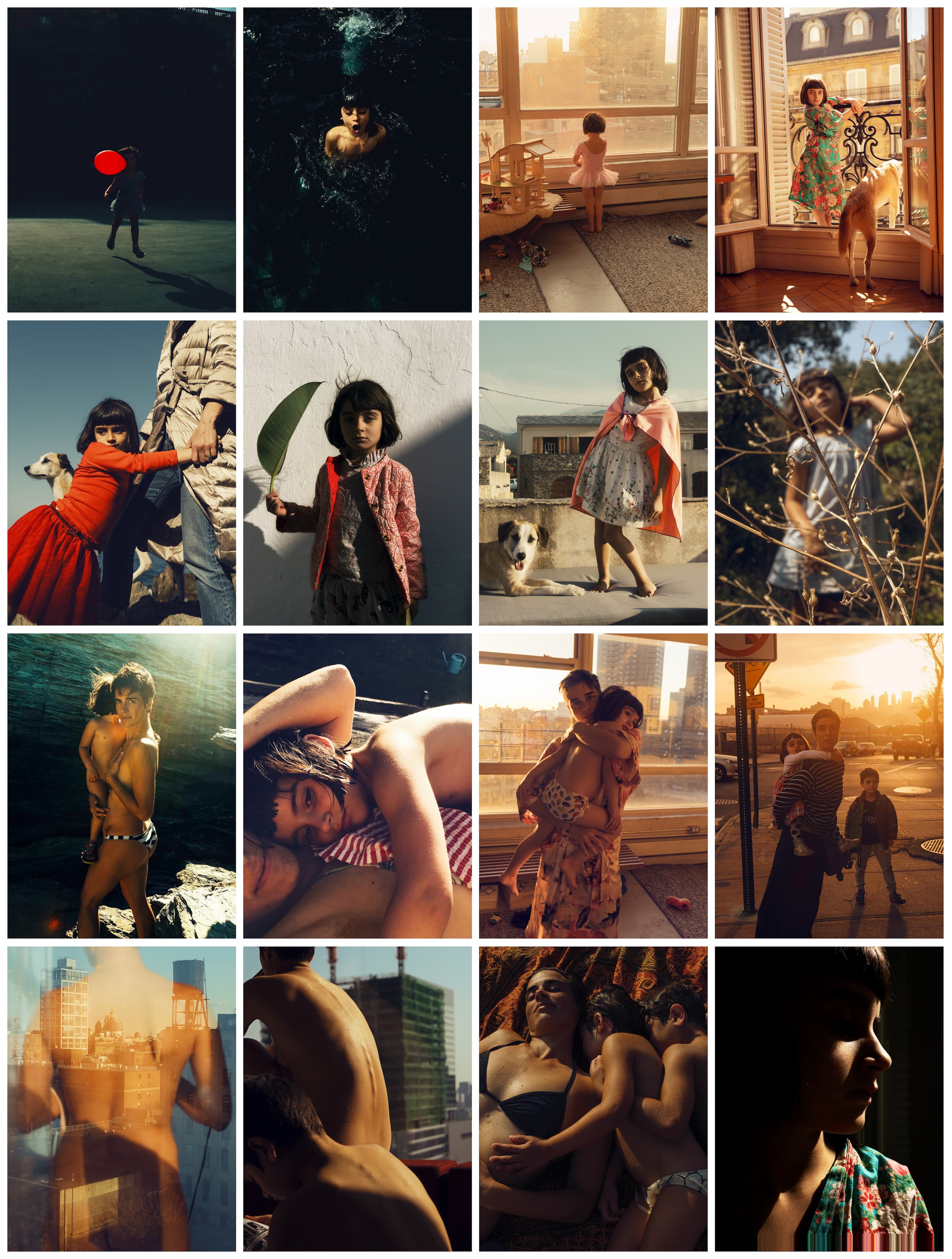

荒木经惟跟他的 Yoko 度蜜月的时候,他拍了很多照片儿,后来他的 Yoko 死了,那些照片儿变成了他的《感伤之旅》。从他的 Yoko 得病开始,他不间断地记录着 Yoko 的病情恶化,那些照片儿变成了他的《冬之旅》。那都是一些生活中的细碎,但只有展示足够多足够多的细碎,才能让别人也感受到那些细碎背后的个人情感,再加上《爱猫奇洛》《奇洛的爱与死》《春之旅》《爱的阳台》《堕乐园》《三千空》《花曲》……一张一张照片儿拼合成了组图,一组一组组图拼合成了荒木经惟的一生。

在《冬之旅》里有一些我很喜欢的小细节。

89 年 6 月 16 号,荒木躺在沙发上,Yoko 倚在一旁,两个人一起看电视,Chiro 趴在荒木腿上。同年 10 月 7 号,荒木还是躺在沙发上,Chiro 还是趴在荒木腿上,但 Yoko 不在,因为她那时候已经住院了。

90 年 1 月 26 号,荒木拿了一束即将盛放的木莲花去医院探望 Yoko,这一天是 Yoko 病逝的前一天。第二天,Yoko 死了,木莲花也开了。

每次荒木去医院探望 Yoko 和从医院往家走的路上都能看到一个广告牌,一个小姑娘抱着一只猫,显然这就是 Yoko 和 Chiro 嘛,他时不常地就要拍一拍这个广告牌,拍这个不可以掌握自己命运的,可以被人随意挪来挪去的广告牌……后来有一天,这个广告牌消失了。

这些照片儿都不是以对页的方式出现在画册里的,我这是为了方便展示,把他们硬放在一起的,他们原本只是零星地穿插在主线之中,主线当然是 Yoko 的病情和死亡,但这些散落的小细节极大地丰富了主线剧情……这一切,非组图不能为。

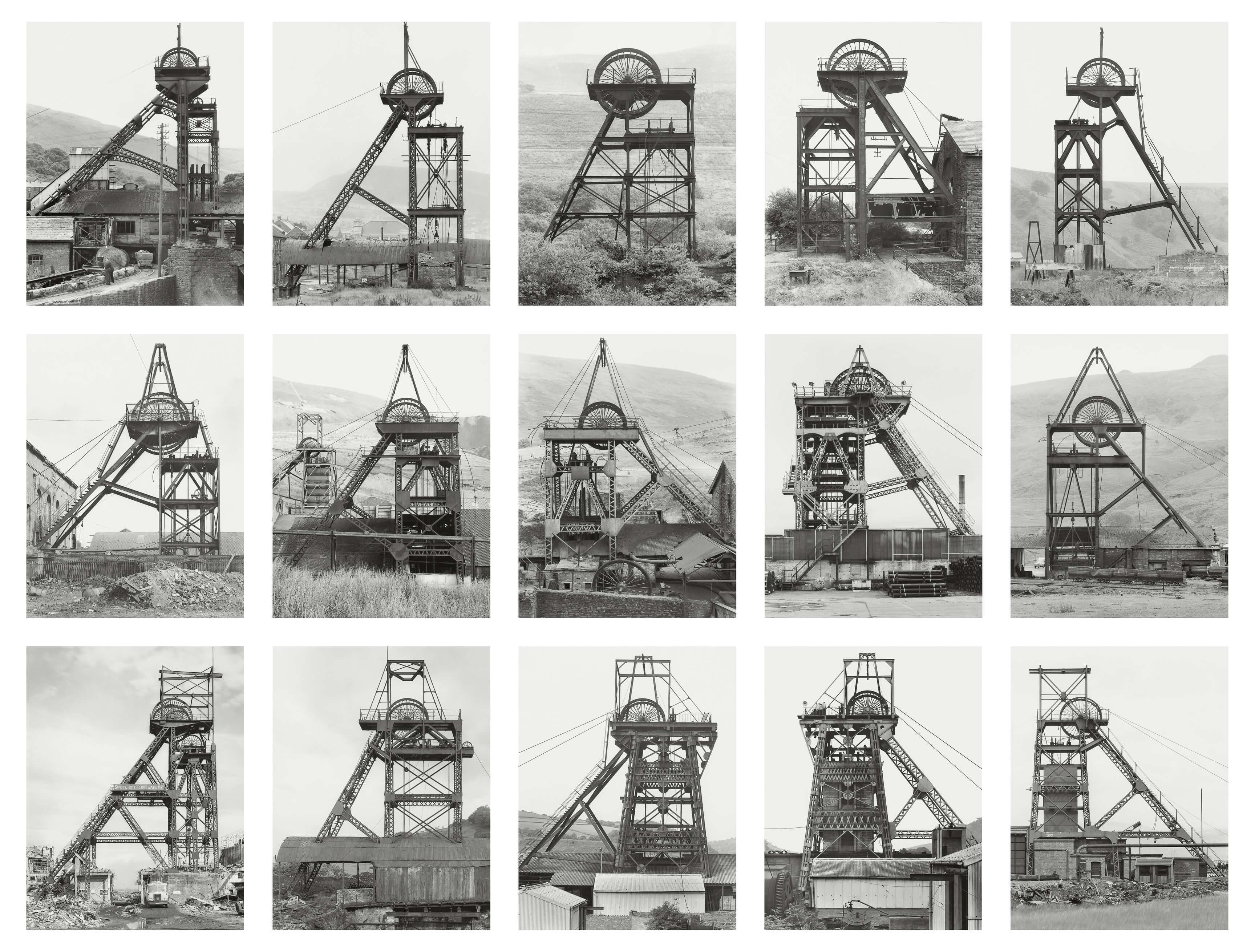

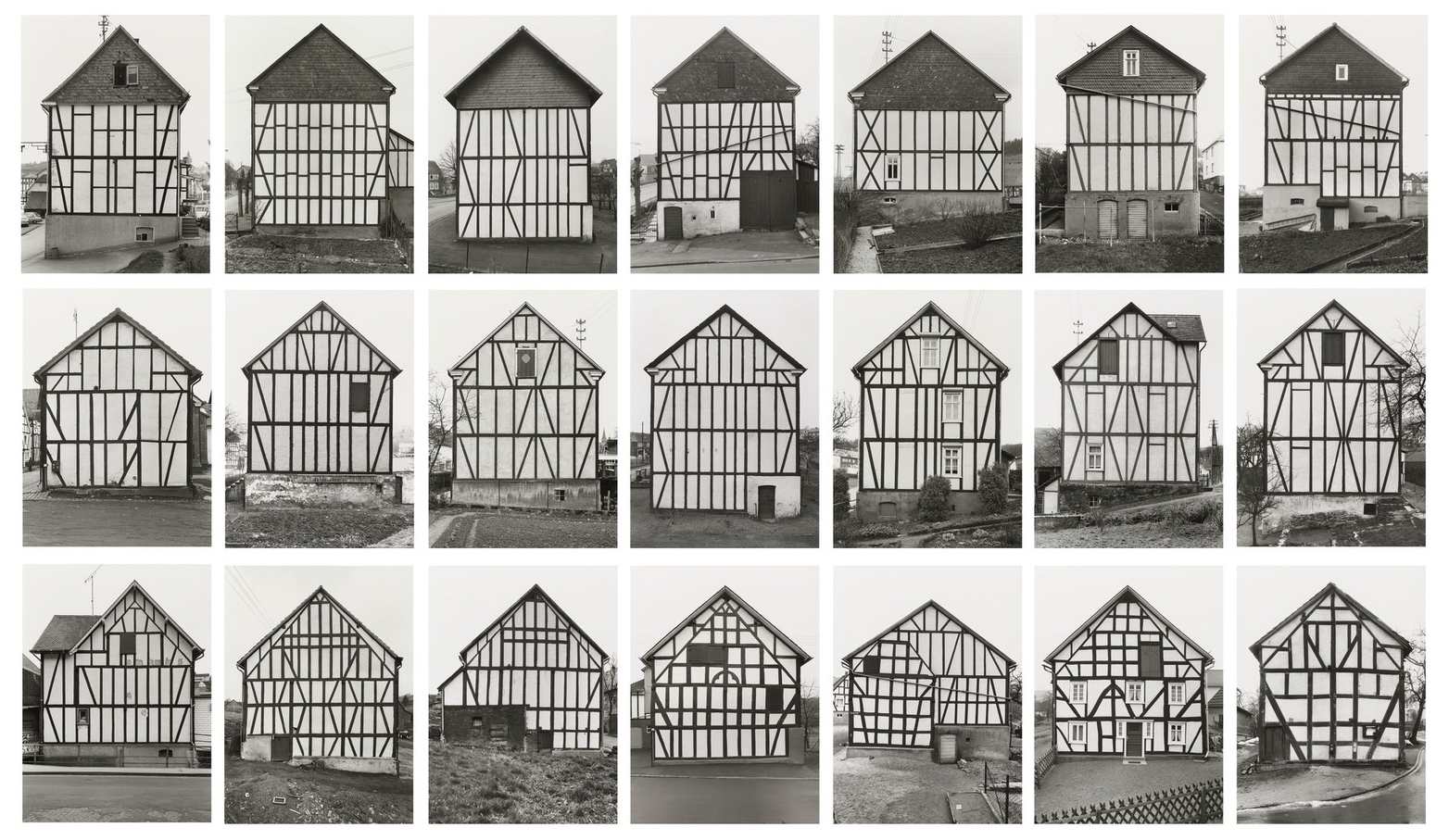

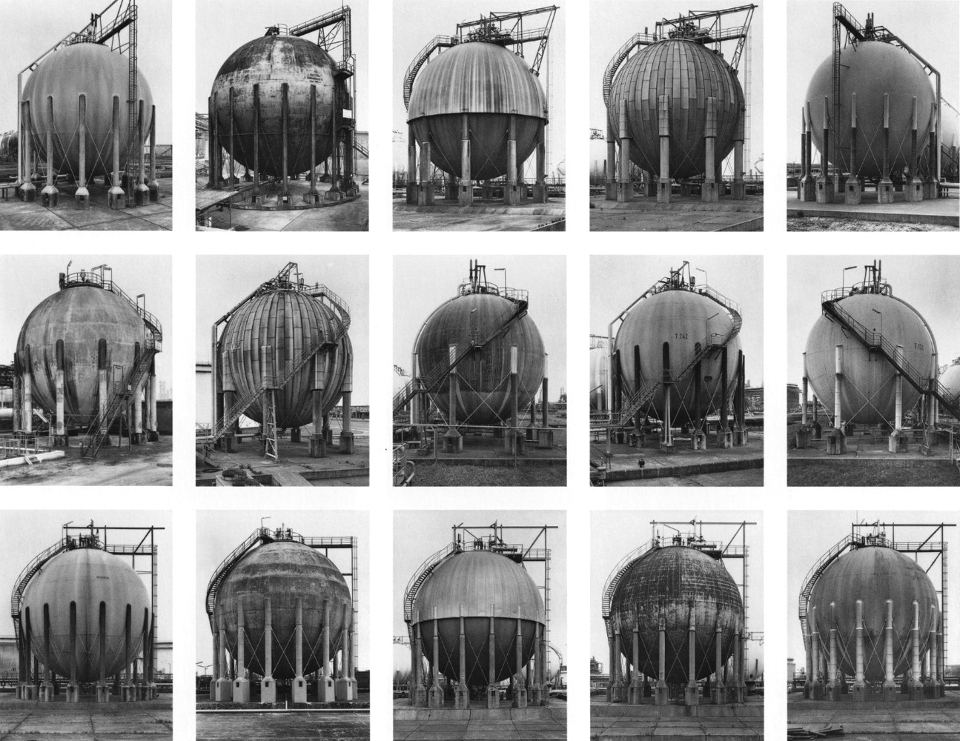

还有我们上次提到的贝歇夫妇,拍石灰窑、拍冷却塔、拍鼓风炉、拍提升塔、拍水塔、拍储气罐、拍地窖……单图当然莫名其妙,但如果是组图,把在各地拍的同类建筑强行归类放在一起展示,你就能看出,虽然这些建筑散落在各国,但如果功能相同,他们的长相也就差不多。

这些照片儿都是用大画幅相机拍的,足够清楚,而且他们只在阴天的时候拍,因为阴天没有太阳,没有太阳就不会有强烈的光影,没有光影,就可以以最客观的视觉效果来呈现这些建筑,甚至是当地地貌的整体和细节……这一切,非组图不能为,因为如果不是组图,你就看不出他们统一的拍摄手法,你就看不出他们分门别类的编辑手法,你也就很难理解到他们的动机和意图。

他们这样的组图当然和荒木经惟那种故事性的组图不一样,但和 Martin Parr 拍食物的那组照片儿就很像,无非是老马的主观性非常强,贝歇两口子是奔着客观去的……或者应该这么说,贝歇在前,Martin Parr 在后,贝歇夫妇创造了“类型学摄影”,所以,单说 Martin Parr 那种收集整理归类的拍摄编辑方式,很难说和贝歇夫妇完全无关。

而,除了罗列式和故事性的组图,我们还能看到时间性的组图和蒙太奇式的组图。

除此之外,我们还能看到主题一致但主体不断变化的组图;还能看到主体一致但视角不断变化的组图;还能看到画面内容或颜色在视觉上有相关性的组图,可以是相似,也可以是反差对比;还能看到以上多重套路融合在一起的组图,等等等等。

组图的力量太强大了,编排得好的组图可以做到 1+1+1>99,他会让一张一张单图变成如诗般隽永的长卷,哪怕,哪怕单图看起来完全莫名其妙,哪怕单图是我们之前提到过的那种“拍到了而已”的照片儿。

所以,从现在开始,你要培养自己的组图意识了,不要老想着用一张图展示一切,因为那是不可能的。你要琢磨琢磨,一张大图能怎么拆解成几张小图,或者说,怎么能用几张小图,拼凑出大大大图都难以承载的信息量。

之前在讲怎么看照片儿的时候,我说光是看照片儿,其实都是一个很麻烦的事儿,因为我们不光要用眼,还要动脑……而这次,我要加一句,看照片儿不只是用眼动脑,还要走心,尤其是看组图的时候。

“The picture-story involves a joint operation of the brain, the eye and the heart.”—— Henri Cartier-Bresson

最后,不太细说了,只是简单提一嘴,我们平常最常见的组图是什么?是朋友圈的九宫格。

比如我去看了一场话剧,想发一个九宫格,我可以九张图保持同样的机位和构图,拍舞台的全景,罗列剧情的九个节点,但这取决于我买没买到最中间的票。如果我坐偏了,我就不打算用这种方式了,我可以把去往演出现场的过程记录下来,票根、路上买了杯奶茶、演出场地的空镜、演出过程中的一帧、邻座看睡着了的大哥,等等。如果我不想记流水账,我也可以更飞一点,比方说我看的是《万家灯火》,我当然可以拍舞台的全景,我也可以拍一张何老太的特写,但除此之外,我可以去天坛去金鱼池拍一张街景,看完演出去小饭馆吃饭的时候可以拍一张吊扇,可以拍一张遛鸟的老大爷,可以拍一张刚刚放学的孩子们,甚至还可以拍一张我奶奶的照片儿,连同她的布鞋。

如此一来,你离摄影可能就又近了一步。

想用单图打动人是非常难的,你的前后期技术要过关,内容本身要有吸引力,画面要讲究,而且还要有视觉冲击力。这个冲击力不一定是强烈的那种,也可以是很柔美的,总之就是要足够好看,足够有意思。所以,厉害的单图,都是非常直接的,厉害的单图是拍照片儿的至高境界……但组图,好像更贴近摄影的本质,厉害的组图,妙不可言。

《去无方向的信》就是组图,每一封信只聊一点点,无所谓武断,无所谓偏激,因为我知道我后面要聊什么,所以我才敢在前面各种大放厥词……这就是我写每一封信的时候都可以不要脸的底气,因为还有其他信。

咱们之后有时间再继续聊。

- sailing 👍(0) 💬(1)

小麦,你的组信真的挺好的,听了几年还未听完即将听完后面去哪里找你?

2023-05-22 - Geek4238 👍(0) 💬(1)

老师可以建一个摄影交流群,我尝试拍,但感觉差点,需要人指点下

2023-01-06 - 图灵 👍(0) 💬(1)

「组图」之所以吸引人,还是在于其背后呈现的故事感吧~

2022-06-13 - 赵昌盛 👍(0) 💬(1)

组图之于单图,好比电视剧之于电影。不知道这个类比是否恰当。希望小麦可以一集集、一季季地把摄影聊下去。

2022-05-18