第六十五封信 心理障碍和道德困境

你好哇,

生仔。

上次提到,在我短暂的拍摄生涯中,我遭遇过很多次瓶颈,频繁被卡住,而其中有一次被卡住是因为“道德困境”……这个道德困境到底是个什么东西呢?咱们要从街拍怕被人打开始聊起。

我知道这是很多人的问题,大家都特别喜欢街拍,但大家都怕被打。很奇怪,怕被打。

首先,为什么很多人喜欢街拍?因为街拍最省事儿。你可能会想,在家拍不是更省事儿么?确实更省事儿,但在家拍,很难拍出让别人愿意点赞的照片儿,所以不如上街,随便拍一拍什么,看起来就好像是摄影创作。

其次,拍什么更容易像摄影创作?拍早餐摊儿的白烟,拍蹬三轮儿的,而且必须得是三轮儿上垃圾堆老高的那种,拍下棋的老头儿和摇着蒲扇的老太太,拍修车的钉鞋的吹糖人儿的和露天剃头的,拍野猫野狗和石头缝里滋出来的野花野草,拍市集,拍破房子,拍建筑工地上铺的绿网子,拍骑手拍农民工拍睡大街的和在垃圾桶里翻塑料瓶的。

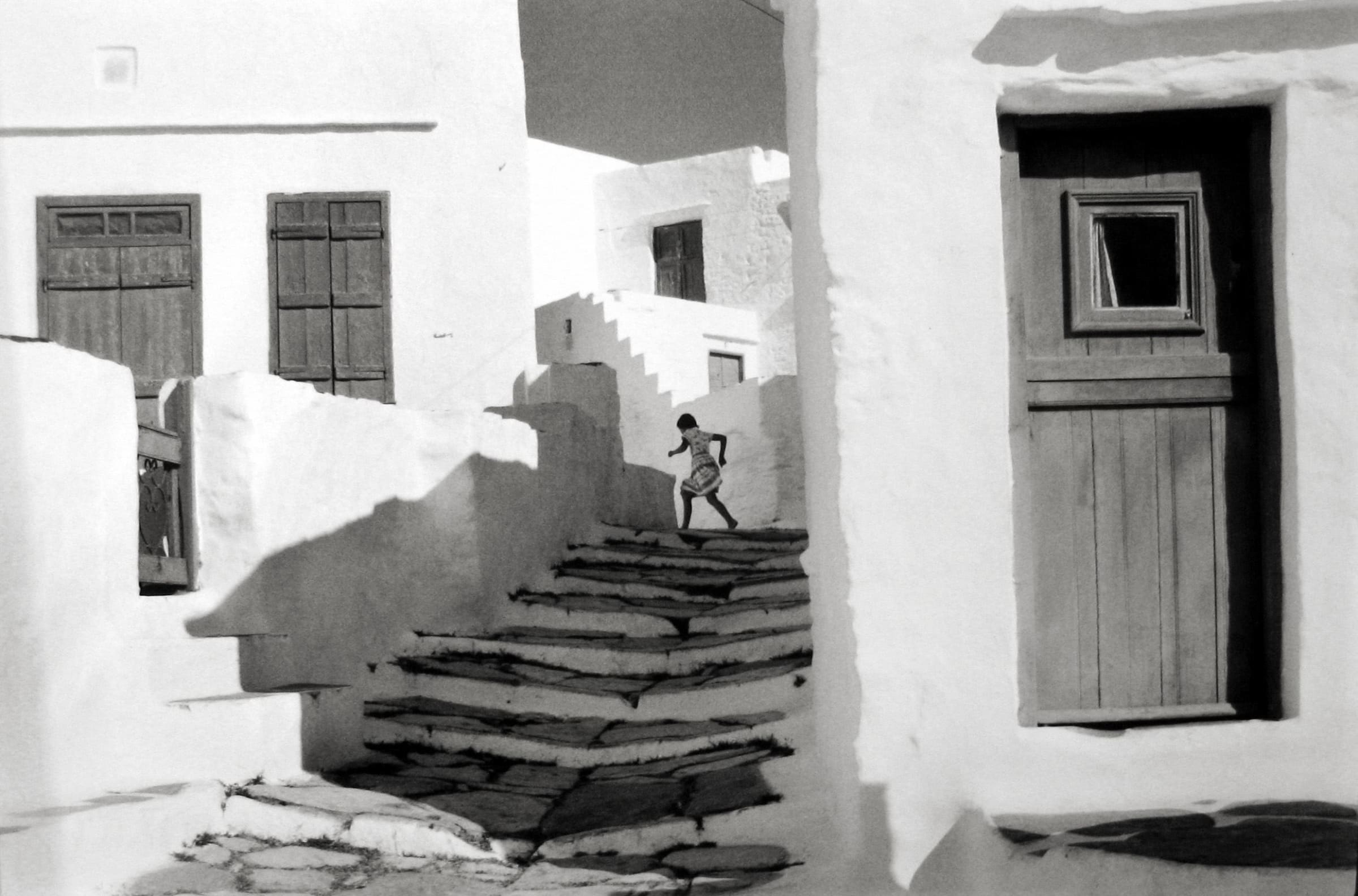

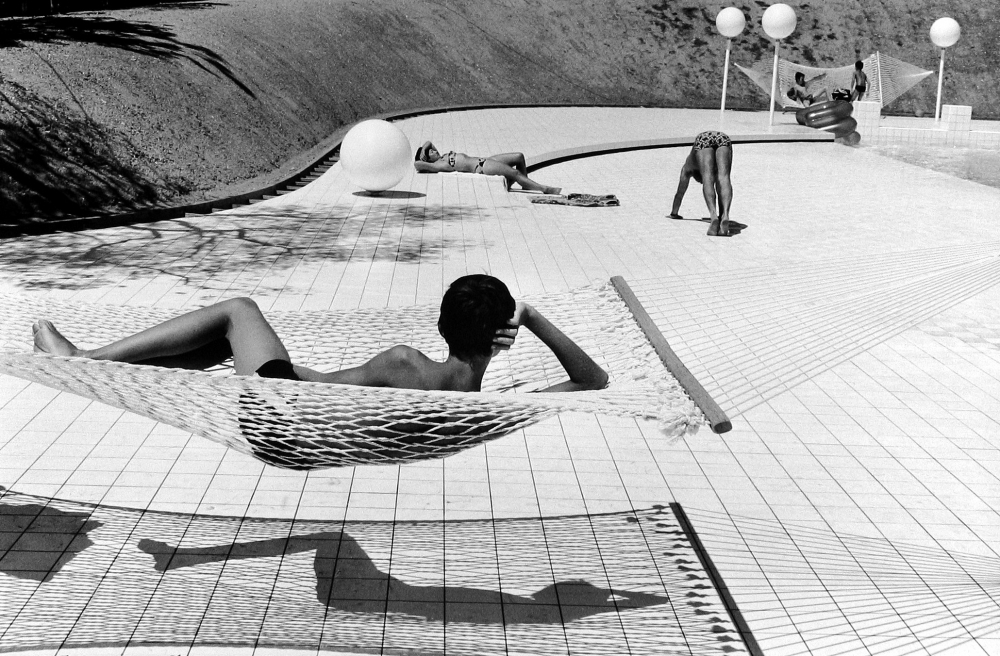

然后,怎么拍?拍侧脸,拍背影,如果画面里的人物是正脸,那一定是长焦,远远地拍。

最后,他们说他们怕被打。

有些人选择远远地拍,但他们不说自己怕被打,他们说怕打扰到被摄者,他们说怕破坏被摄者最自然的状态……对于这个说法,我懒得展开说了,就一句:我不信。

虽然摄影这个东西从来就没有什么“真实”可言,但从另一方面说,照片儿也骗不了人,一个人是什么样儿的人,一个人揣着什么样的心思,他拍出来的照片儿就是什么样的照片儿。“怕打扰被摄者”这个说法充其量只是显得好像他们特别在意被摄者似的,但其实,我说我不信的原因就是从他们照片儿里根本就看不出来他们所谓的在意。

什么叫在意?什么叫真的非常想拍到?那就是即便被打了也得拍。或者,一步一步来,先抓拍,抓拍没拍好,就再抓,再抓还没拍好就上前去聊,聊好了就拍,没聊好就试着继续聊,第一次被拒绝了也不马上放弃,努力看看还有没有第二次机会……这大概叫在意,叫真的非常想拍到。

说回来,我经常会被问到“街拍怕被打怎么办”这个问题,还能怎么办,别拍了不就完了。听起来这像是一个心理障碍,但我觉得其实更多的是一种认知障碍,他们并没有仔细想过他们是否在意他们照片儿里的人。

我们设想,假如有一天,街拍被全社会认为是庸俗低能的玩意儿,是下等人的愚蠢娱乐,如果有人把街拍照片儿发到朋友圈,所有人都会恨朋友圈只有赞没有踩,也就是说,当街拍不再能假装是摄影创作了……假如真有这么一天,他们还会不会街拍?

如果他们因此就不再拍了,那说明他们确实不在意他们照片儿里的人,但如果他们依然继续拍,先无所谓会不会发出来,那他们今天压根就不会像现在这样拍,因为如果在意,照片儿就不可能是现在这样的,就像我刚说过的那样。

如果你也街拍,你可以摸着良心问一下自己,不必告诉别人你的答案,就问问自己,你街拍的时候在拍什么?你有没有那么想拍到你现在拍的那些东西?你对你取景框里的画面有没有意欲难平的执念,你会不会为了他们花时间花精力去制造有意为之的偶然?如果你有任何猎奇的心态,如果你有任何消费苦难的念头,如果你有任何偷鸡摸狗不太能拿得上台面的小算盘,你一定会怕被打,因为你心虚。但是,如果你足够磊落坦荡,如果你完全清楚自己在拍什么,为什么拍,你就不会有这样的担心。

我最开始街拍的时候都没想过会不会被打这事儿,后来拍着拍着我发现我好像有点怕被打了,但再后来,我又不怕被打了,而至于现在,我已经不街拍了,面对我不在意的东西,我连把相机从包里掏出来的意愿都没有……我甚至想,哪怕我能拍出 Gueorgui Pinkhassov,能拍出 Trent Parke,能拍出 Garry Winogrand,能拍出 Saul Leiter 他们那样的照片儿,我也不街拍。

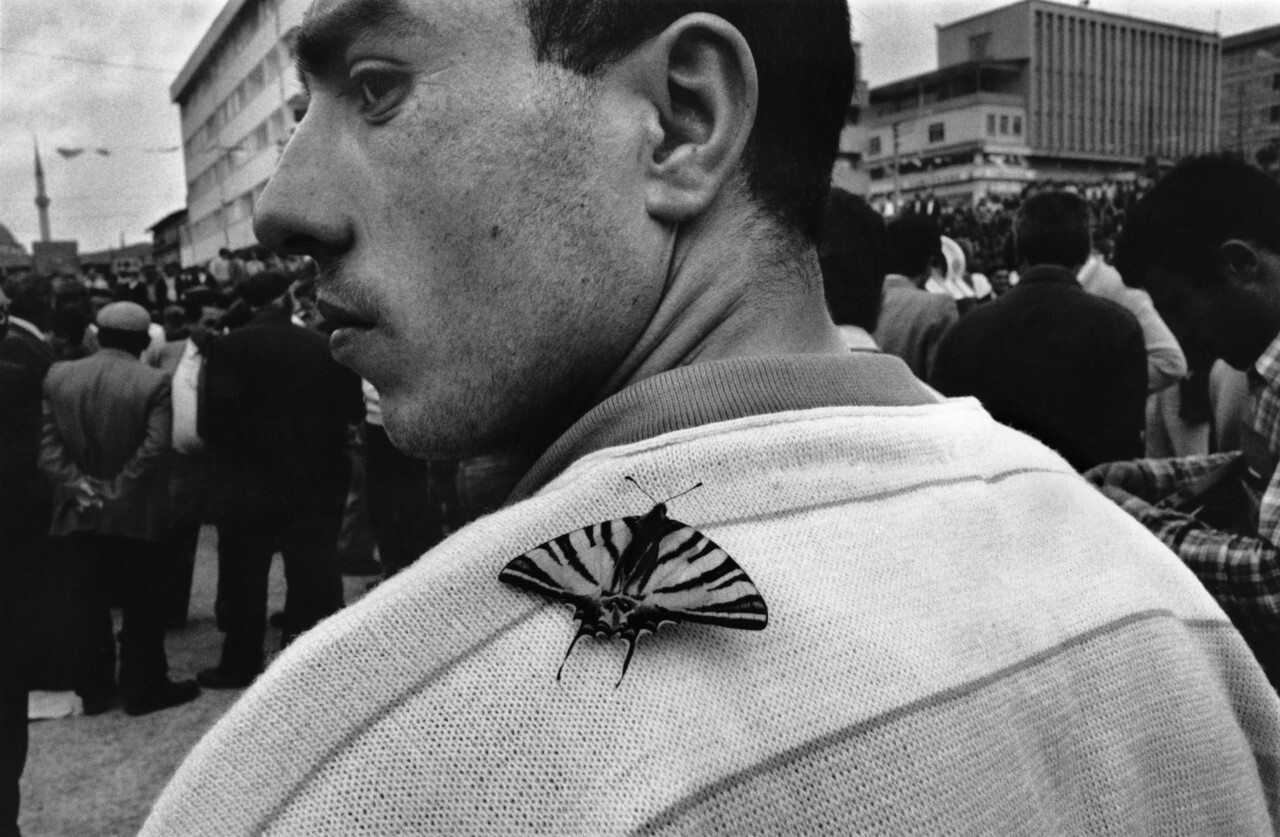

所以,街拍的时候,我们到底在拍什么?这是个问题,这是个需要你自己去想的问题,我不会展开聊……还有拍背影拍侧脸的问题,拍背影拍侧脸和不敢拍正脸不是同一件事儿,这事儿我也懒得展开聊,你自己想一想。

不知道你能不能看出最后一张和前几张的区别……照片儿是骗不了人的,你也骗不了你自己。

街拍这事儿基本结了,咱们继续。

1993 年 3 月 26 号,《纽约时报》上登出了一张照片儿,人民群众一片哗然,有震惊的,有同情的,还有指责摄影师为什么不扔下相机去帮助这个小朋友的。转过年的 4 月份,这位摄影师赢得了普利策大奖。三个月后,1994 年 7 月 27 号,33 岁的他,找了一根橡胶管子,一头接着汽车的排气管,一头塞进车里,摇上车窗,打开随身听,闻着尾气死了。

这位摄影师叫 Kevin Carter,之后很多人都说他是被“网暴”死的,但不是这样。

他从 1983 年开始就目睹了太多太多的贫瘠、残暴、杀戮和死亡,他的 Bang-Bang 俱乐部,他的双相情感障碍,他染上的毒品,他著名且有争议的那张照片儿的拍摄经历,注意,不是那张照片儿,是那次的拍摄经历,还有他的普利策奖,他的经济状况,他朋友的死,他丢在飞机上的底片……一步一步把他引到了最终的结局。

" I

'm really, really sorry. The pain of life overrides the joy to the point that joy does not exist…depressed…without phone…money for rent…money for child support … money for debts…money!!! …I am haunted by the vivid memories of killings & corpses & anger & pain…of starving or wounded children, of trigger-happy madmen, often police, of killer executioners…I have gone to join Ken if I am that lucky."

说回到这张照片儿,说回到那些“网暴”,作为摄影师,他面对这个场景应该怎么做?如果他不如实拍下来,这张照片儿就不会发挥出这张照片儿应有的力量。事实证明也确实如此,正是因为这些照片儿,苏丹的饥荒问题才变成国际议题。但如果他选择不介入不插手,在良心上又过不去。所以,其实他在拍完照片儿以后就把那只秃鹫赶跑了,而这也是他当时为数不多能做的事情,因为他当时行动受限。

那照片里的这个小男孩到底死没死呢?没死,他当时在地上趴了一会儿就缓过来了,他跟着大部队走到了联合国的救助站,之后一直活到 2007 年才因为别的病死了。

这件事儿是一个非常经典的有关“道德困境”的案例,Kevin Carter 也频繁对自己完全无能为力帮助他镜头前的人表示沮丧,但杀死他的到底是什么?

最后,来说说我和我达祖的项目。

我在达祖有一堆十几岁的小兄弟小姐妹,这个你肯定知道,我整天跟他们混在一起,以玩为主,拍照片儿为辅。这个项目计划持续十几年,也就是说,我能见证他们的成长,而且还是最失控的一段时间。都说生死有命,富贵在天,他们会有他们的选择,他们会有他们的归处,现在大家都是孩子,但十几年后,一定有过得体面的,也一定会有活得一塌糊涂的。

所以现在问题来了,在这个过程中,我要不要介入,要不要施加我的影响,要不要帮他们规避一些我认为不好的东西?听起来话题挺大,但其实也还好,比如我更希望他们多看电影,而不是整天刷快手;比如我更希望他们能自己做做饭,而不是吃现成的还挑这挑那;比如我更希望他们找个真心喜欢的人好好儿地谈一场恋爱,而不是为了在快手上官宣就随便找个人随便玩儿两天,然后再官宣分手,发一些那种爱上层楼的配文。

达祖有达祖的好,但达祖也有达祖的问题,如果仅从项目的角度看,我不应该打扰这个地方的野蛮生长。毕竟我本来就是个外人,正好儿以外人的视角如实记录就好了,不掺杂太多个人情感的话,这个项目最后的呈现会很中立,成品意义会更普世。而这,也能体现出我对达祖的爱,因为这等于是承认了达祖本身的魅力,证明我爱的是达祖本祖,不是我臆想中或期望中的达祖。不打扰是我的温柔。

但是,我做不到。

比如有这么一个小兄弟,人长得帅,曾经性格也很招人喜欢,但可能是因为家里的关爱比较粗粝,所以他进入青春期以后变得越来越闷。小学毕业以后他就被送去邻县上中学了,他学习不好,在那种小地方,大多数老师的差别心都是非常重的,钟爱好学生,摧毁坏学生,所以一系列“操作”下来,他自然会变得越来越不爱学习,从而开始逃避学校。又加上邻县离家远,所以慢慢地,他也开始逃避家庭。现在他在校内外认识了一堆乱七八糟的朋友,随便谈女朋友,抽烟,喝酒,到处借钱。我相信之后还很可能会有很随便的性生活。最后,在凉山那样的地方,之后沾上毒品都很有可能。

我如果从他小时候开始一路拍下去,拍他十几年,最后会不会是一个让人叹息的故事?会不会是一个警钟长鸣的故事?一定会是的,也许机缘巧合,这个故事还可能变成一个非常重要的故事……但我能不能眼睁睁地看着这些事情一件一件发生?如果我选择不介入,我能不能面对十几年后的自己?我想大概率是没戏的。

就在这个时候,我才彻底明白,有关达祖的项目,摄影是第三位的。

不过,即便把摄影排到第三位,也还是不能解决问题,因为我看电影,不刷快手,我自己做饭,而且不会吃现成的还挑着挑那,我有过真挚的爱情,不张扬不过给别人看的那种爱情,这都是我刚才说希望我的那些小兄弟小姐妹们能做的……但问题是,我也并没有因此变成一个多好的人啊,这事儿我在《贪嗔痴慢疑》里已经说得很清楚的。

所以,我的介入就一定会让一切往好的方向发展么?显然也不一定嘛,那在这种情况下,我当何以自处呢?好像摄影越往后,就越跟摄影本身无关。所以杀死 Kevin Carter 的到底是什么呢?

Kevin Carter 很穷,穷到交不起房租,穷到还不起债,我也穷到交不起房租还不起债;他有躁郁症,我也有躁郁症;他整天面对的都是无能为力,我面对的比他好一点儿,我面对的是不确定能不能为力;他自杀的时候 33 岁,今年我也要 33 岁了,“33”可是个神圣的数字。

值得警惕一下。

咱们有时间再继续聊。

- 池建强 👍(5) 💬(2)

试图改变别人,大概率是徒劳无功的事情。我有时候连自己的娃都影响不了,虽然我影响了很多不认识的陌生人。 现在看来,我们只是分享和输出,是否影响,是其他人主动的选择,而不是我们。

2022-08-30 - Geek_b4c150 👍(0) 💬(1)

同33,很好奇神圣数字的典故

2022-05-27 - 麦子 👍(2) 💬(0)

突然严肃了。

2022-06-21 - 香蕉树两棵 👍(1) 💬(0)

最近课听很急哈哈哈哈,因为突然感觉有点过于有耐心,怕自己耐着耐着被事情打断了,在角落里落灰。先硬听完,再慢慢想更多,也肯定不是只听一回能懂的。争取每遍都有新收获。

2023-05-09 - 香蕉树两棵 👍(0) 💬(0)

施加影响这事,我觉得分情况,分好多好多,但也很简单,感觉很有必要就得想办法哈哈哈。潜移默化感染也好,找找能引导他思考的灵魂问题也好,试试先。 当然这事其实也看接收方,我本来觉得孔子非要束脩以上,不扣不鸣是有点不太好的,但后来觉得,他的台阶设置其实是给学生了余地,意愿足够强才能有好一些的学习效果,这个过程由他们一起完成。

2023-05-09 - 香蕉树两棵 👍(0) 💬(0)

离33还差10年,这我提前警惕一下。

2023-05-09 - 香蕉树两棵 👍(0) 💬(0)

之前上街抓过人拍照哈哈哈哈,可能我看起来没什么攻击性,大部分都乐意,好像没挨打。我想拍到的时候也希望ta是同意的,所以其实也不太在意被拒绝。 不过难的是还没有到非拍不可的那张照片。

2023-05-09