第六十七封信 一切都是为了不拍

你好哇,

生仔。

第六十三封信,我说看不懂就看不懂,看不懂就甭看;第六十五封信,我对于“街拍怕被打怎么办”这个问题的回答是“别拍”;第六十六封信,我说照片儿如果没拍好,一定是摄影师全责,别找借口褶自己,因为摄影师明明是可以选择不拍的。

我们之前讲了那么多东西,让你会拍,让你会看,让你会查,让你会思考,让你会感受,但为什么越往后越开始破罐破摔了?摄影这个东西处于掌控和失控之间的平衡地带,那是一片很广阔的灰色区域,充满了无穷的可能性,散发着极其迷人的气息,但为什么最后换来的全是什么“甭看”“别拍”这样听起来让人沮丧的东西?这次聊聊这个事儿。

上次说过,我那个小群里有一条群规是每天只能发一张照片儿,这么简单的一条规则在最一开始的时候非常难落地。大家总要发出好几张照片儿,通常是在同一个环境拍的不同照片,比如在大街上的街拍,虽然溜溜达达走过很多街道,但我认为这依然是同一环境,再比如去名川大山,沿途拍摄的风景,我也认为依然是同一环境。

既然是这样,我就很不高兴了,我说,如果你不能从这些照片儿里挑出最好的一张,那你就一张都别发出来。但是,我补充了一句,如果确实是有组图的动机,那么可以先拼成一张图,然后再发。接着马上就有人跟我说,不会拼图。我说,如果不会拼图,就不要发组图。我又不是幼儿园老师,不负责吃饭饭洗脸脸睡觉觉地哄孩子。

说回来,“只能选出一张发”的另一面是什么?是其他照片儿都被比下去了,“拍一天,只挑一张,剩下的全删”听起来是很极端的情况,但无论如何,我们很清楚,我们是没法儿把我们拍的所有照片儿都展示给别人看的。如果你拍了几万张照片儿,你能从中选出一百张左右就很不容易了,这个比例比一天拍一两百张照片儿然后从中只选一张发还要极端,而这,其实是挑照片儿的常态。

挑照片儿的时候,你当然会纠结,我也会纠结,所有人都会纠结,五十强,十强,十进五,五进三,最后,冠亚军争夺战。就剩那么两张照片儿,你都喜欢,你都觉得好,但你只能挑一张,这时候,影响你最后决定的通常不是哪张照片儿更好,而是哪张照片儿更有问题。因为“更好”并不足以让你给你自己洗脑,而“更有问题”,更容易让你说服你自己最终舍弃掉他。

如果不是我文盲的话,历史上好像是没有“两利相权取其重”这句话的,但“两害相较,则取其轻”这句话是有的,或者也可以是“害之中取小也,非取害也,取利也”……知道自己不想要什么,才有可能发现自己到底想要的是什么。

在第四十六封信里,我说我特别贪,我说我拍达祖的时候想用 Alex Webb 的方式拍光明,用 Gueorgui Pinkhassov 的方式拍黑暗,用 Trent Parke 的方式拍光明里的黑暗,用 Todd Hido 的方式拍阴雨,用 Saul Leiter 的方式拍大雪,用 Steve McCurry 的方式的拍肖像,用 Josef Koudelka 的方式拍群像,用梅佳代和川岛小鸟的方式拍日常……但实际上,我是怎么拍的呢?在第六十四封信里我说,即便我在一点一点突破瓶颈,即便我在一点一点融合新的东西进来,但我还是要保证画面的风格稳定。

我知道 Todd Hido 是怎么往车玻璃上抹甘油喷水雾的,但他的方法只适用于阴雨天,只适用于 Roaming 那个项目,那是一种非常独特的视觉效果,无法复制到其他环境,他自己碰上晴天甚至都会诅咒老天爷。如果我用他的那种方法拍了阴雨天,那等晴天的时候,我无论怎么拍,都不可能跟阴雨天的那些照片儿视觉融合。所以,我必须舍掉所有无关的妄想,就踏踏实实地拍自己手里的这点儿照片儿。

而事实上,所有人都在踏踏实实地拍自己手里的那点儿照片儿。

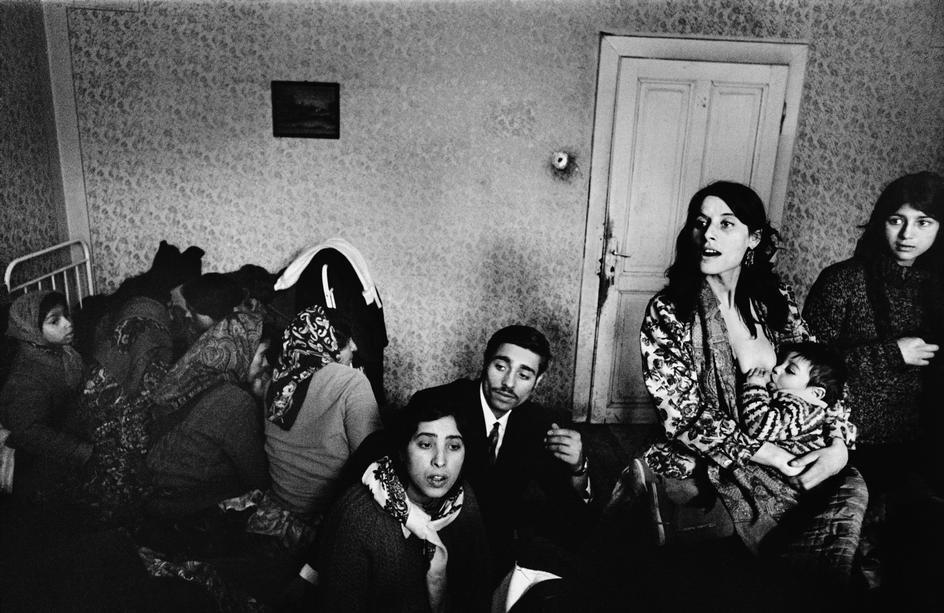

寇老师之前拍人,后来不拍人了,跑去拍荒蛮之地上的巨大静物了,咱们来看两张照片儿:

请问,这两张照片儿有没有什么本质的区别?没有,无非是人变成了杆子,而已。

Trent Parke 可以说是风格比较多变的选手了,他的每个项目和每个项目看起来都不太一样,但真是这样么?我们来看照片儿:

Dream/Life 是上世纪九十年代末的项目,The Crimson Line 是 2019 年的项目,请问,今天的 Trent Parke 和二十多年前的 Trent Parke 是不是同一个人?

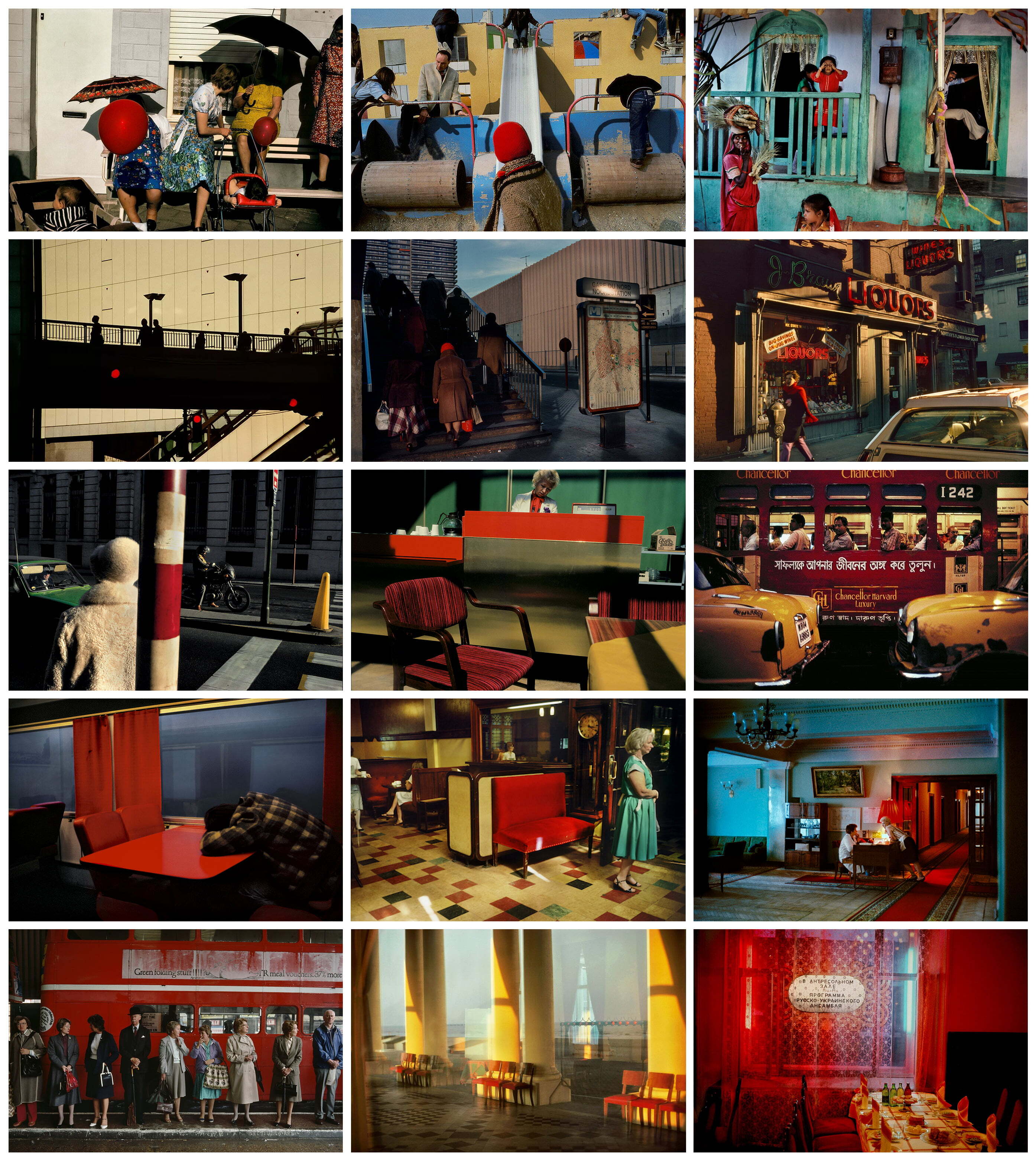

还有之前提到过的,容易被红色激活的 Harry Gruyaert。

我们好像到最后都只会被一种画面吸引,一种画面当然不是一个画面,因为一种画面可以有很多变体,可能一堆照片儿长得完全不一样,但却有着同一个恒定的核心。说实话,这事儿不太能用语言描述出来,但你看看大家拍的东西,应该不难理解。

比如 Alex Webb,关于他其实不用再多说了,真快一辈子了,一直就是那点儿东西。请问,他知道不知道 Josef Koudelka 这样的老前辈好?他知道不知道 Trent Parke 这样的可畏后生好?他肯定知道啊,毫无疑问,但他就踏踏实实地拍自己手里的那点儿照片儿,因为他知道,在他“颜色+大光比+复杂构图”的主场,没人能比得过他。

曾经有个摄影爱好者跟我讨论照片儿涉猎的问题,他说摄影一定是越拍会得越多,然后就什么都能拍了,这一听就是个新手儿,我跟他说,不可能,因为我没见过,而且就是不可能……一个人的经历和精力是有限的,他不可能什么都喜欢,也不可能什么都拍得好,不必强求,找到最适合你的,因为只有专精一两个点,才有可能炉火纯青。

刚才我说摄影这个东西处于掌控和失控之间的平衡地带,那是一片很广阔的灰色区域,充满了无穷的可能性,“摄影充满了无穷尽的可能性”,这当然是一定的。但我现在想说,人类如果作为整体来看,也有着无穷尽的可能性,但每一个人就是每一个人,一个人可以有可能性,但绝对不可能有无穷尽的可能性。

我跟别人讲到 Christopher Anderson 的时候总是会说他“拍什么像什么,拍什么都好看”,这是因为我确实很喜欢他,不惜对他倾泻溢美之词,但你让他横田大辅一下试试,你让他梅佳代一下试试,你让他黄京一下试试,或者别那么个色,你让他川内伦子一下试试,或者别隔着那么远的文化,你让他 Alex Majoli 一下儿试试,都是玛格南的同事嘛,试试……他肯定也懵逼。

哪张图都想发,就等于你根本不知道应该发哪张;对各种画面都感兴趣,就等于你根本不知道你到底喜欢什么;啥都想拍,就等于你根本不知道你想拍什么……在遥遥的第十七封信里我就说过:

“如果不是发高烧级玩家或职业摄影师,把大三元都配全了的人,基本都是不太会拍照片儿的人。”

因为这种人就是什么都想拍的人,这种人就是根本不知道自己想拍什么的人……我记得我们好像是坚决拥护大而少的嘛。

咱们之后有时间再继续聊。

- 麦子 👍(0) 💬(0)

原来第十七封信都已经是半年前了。

2022-06-23