第六十一封信 谁认识你是谁啊

你好哇,

生仔。

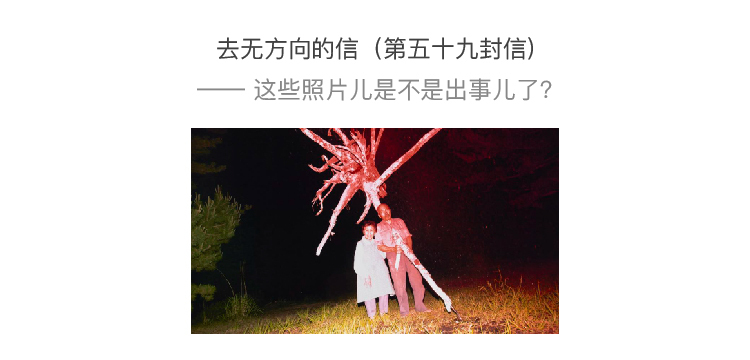

第五十七封信,我们聊了不要过分向外求索;第五十八封信,我又继续说,但也不要陷入到无法自拔的自我感动中;第五十九封信,我们看了一些奇怪的照片儿;第六十封信,我们知道了 1+1+1>99 就是我们可以不要脸的底气。

在这个过程中,其实一直有一个问题悬在这些文字和照片儿之上,我之前也提到过,那就是:摄影到底是不是自我表达?

该提前聊的都聊完了,现在时机基本成熟了,这次可以聊聊这事儿了。

横田大辅,他会先用带闪光灯的那种小数码相机拍一张照片儿,打印出来;然后再用黑白胶片翻拍,在自家厕所冲印出来,过程很随便,无所谓漏不漏光,无所谓有没有灰尘,无所谓有没有损伤底片;而且,他还用热药水冲印,底片都快化了;接着,他把冲印出来的照片儿扫描进电脑,在 PS 上再随便搞一搞,打印出来;打印出来以后再翻拍,再瞎冲印,往水里扔铁粉,加酸水,反正就是各种瞎搞吧……如此重复很多很多次,直到他觉得那个画面对了为止。

后来他甚至都不拍了,不瞎折腾了,变成了直接给底片加热,弄出来了一些纯视觉的东西……再再后来还有别的花样儿。

他的主题总是围绕是“回忆”和“梦境”;他总会思考怎么把视觉之外的东西转换成图像;他强调时间不是线性的,他觉得过去、现在和未来几乎没有距离;他还想表现图像的“肉体”的“物质性”。

这都是些什么意思?不重要,重要的是哪怕他说的都是胡话,我也一个字不差地看下来了,而且我不光是自己看,我还把他推荐给你了,把他的这些话告诉你了……这就在咱们俩的心里埋下了种子,假以时日,也许会在某天不经意地开花结果。

但现在的问题是,为什么我会去查他说的这些“胡话”?因为我第一次看到他的照片儿的时候,倒吸了一口凉气,我在那之前没有见过这种质感的图像。我非常清楚这不是简单的黑白胶片的效果,因为我见过黑白胶片,我也非常清楚这不是简单的闪光灯直闪的效果,因为我见过闪光灯直闪,不是这样的,都不是这样的,这些画面过于迷人。所以,这样的质感是怎么搞出来的?带着这样的好奇心,我才去查了这个人,我才知道了他的创作手法,我才知道了他的创作理念。

看看他都拍了些什么?光着屁溜儿的人,很普通的房子,很随便的树丛和没有任何看点的海浪……最后那张应该是海吧?看不太清,大概是。

那现在问题又来了,我对他拍的这些东西感不感兴趣?我可以非常明确地说,完全不感兴趣。但是,我对这些图像感不感兴趣?当然非常感兴趣。所以,摄影是不是自我表达?你要非说是,也可以是,但你要知道,你拍的内容并不重要,你的想法也并不重要,重要的是:你怎么拍。

你想想,如果横田大辅没把照片儿拍成这样,谁会在意他那个什么图像的肉体的物质性,因为谁认识你是谁啊,我们为什么要听你说这些屁话,不会有人理你的……在第三十九封信里,我提到了 Vera Torok,那些照片儿也是我一看就蒙了,画面过于迷人,所以我才会花时间花精力一步一步查下去的,创作背景、创作手法、创作理念等等。

新闻构成有六个必需的新闻要素,也就是我们常说的“5W + 1H”:Who(人物)、When(时间)、Where(地点)、What(事件)、Why(原因)和 How(怎么搞成了这样)……在摄影里,如果你想搞什么所谓的自我表达,你得知道,那五个“W”都不重要,只有那一个“H”是要紧的。

在第四十九封信里,我说好照片儿基本都很难拍,我说难拍体现在可复现概率低,说的就是这个“H”的事儿……虽然在上一封信里我们已经对之前如何评判照片儿好坏的那把尺有戒心了,但“难拍”这一点,好像依然还是立得住的。

你想,横田大辅,他的那些照片儿的可复现概率,可以说是非常低了。用他那种方法创作,他自己都搞不出来两张一模一样的照片儿。整个过程充满了有意为之的偶然。

再想,荒木经惟,在那个时代拍自己的私生活,他拍 Yoko 各种光屁溜各种坦胸露乳,他甚至以第一视角把做爱过程都拍出来了,还出了画册,这事儿可复现概率高不高?然后,Yoko 得病,一直拍一直拍,拍到 Yoko 进棺材,化着死人妆,被鲜花覆盖,这事儿可复现概率高不高?

再想,Martin Parr,在地理上,横跨全世界,在时间上,横跨二十几年,就拍各种吃的,而且,风格保持一致。在这二十几年里,他有没有可能因为自己不断进步,所以看不上之前拍的照片儿了?非常有可能。他有没有可能转变了自己的摄影理念?非常有可能。他有没有可能对这个题材不感兴趣了?非常有可能。他有没有可能因为客观原因不得不终止这个项目了?非常有可能。但他就是拍下来了。而且,他还不光有 Real Food 这一个项目。这事儿可复现概率高不高?

然后咱们再说回来,如果老马没把那些食物拍成那样儿,如果他没把海滩拍成那样儿,如果他没把全世界的旅游胜地拍成那样儿,谁认识他是谁啊,谁在乎他想表现的什么消费主义的主题啊。

往大了说,其实很多东西都是这样。

比如小说,人类这么多年过来,还有什么故事能让我们特别地觉得“哎呦天呢,简直是闻所未闻”,没有,故事就是那点儿故事,阳光之下没什么新鲜事儿。所以,“怎么讲故事”才重要。同理,电影也一样,故事片、爱情片、喜剧片、科幻片、动作片、恐怖片、惊悚片,你说有多少特别新鲜的故事?没有,我们说一部片子有意思,关键看的是他怎么拍的。再比如,有多少部片子都是拿《哈姆雷特》改的,故事就是那故事嘛,但《角斗士》和《狮子王》讲故事的方式就完全不一样,然后这俩片子跟《夜宴》也完全不是同一个感觉,所以如果说电影创作者要“表达自我”,从来不在《哈姆雷特》,而在《角斗士》,在《狮子王》,在《夜宴》。

说回来,最后了,我们还是看回到那把衡量照片儿好坏的尺。

那把尺除了提到了“难拍”之外,我还说好照片儿都好看,这里的“好看”显然是那个广义上的“美”。还是在第四十九封信里,我说:

“我们在中学政治课上学过,马克思主义政治经济学的观点认为‘价值就是凝结在商品中无差别的人类劳动’。”

然后我又开玩笑地说:

“而我,现在要给出小麥主义的美学观点了:‘美’就是凝结在作品中无差别的人类智力。”

如果在这个定义下去看之前我们给出的那些“出事儿”了的照片儿,是不是会好理解一些了?或者,我可以举个我瞎想的例子。

比方说有一个人,他想把照片儿拍得特别丑。什么叫特别丑呢?就是比我们平常在朋友圈里和那种摄影论坛上看到的照片儿还要丑,丑得没边儿了。他费尽心机,卧薪尝胆,最后居然成功了,他真的拍出来了特别丑的照片儿,恕我无法想象那都是一些什么样的画面。因为对我们来说,丑得没边儿意味着什么呢?意味着我们从来没有见过那么丑的画面,意味着那是我们从来没见过的画面,意味着那必然是我们觉得无比新鲜的画面。那请问,这还算丑么?

我们之前高举过“好看”和“难拍”的尺,但我们在上一封信里质疑了这把尺,不过,聊到现在,翻了两番儿,如果我们再回头仔细地看一看这把尺,他到底有没有问题?不好说。

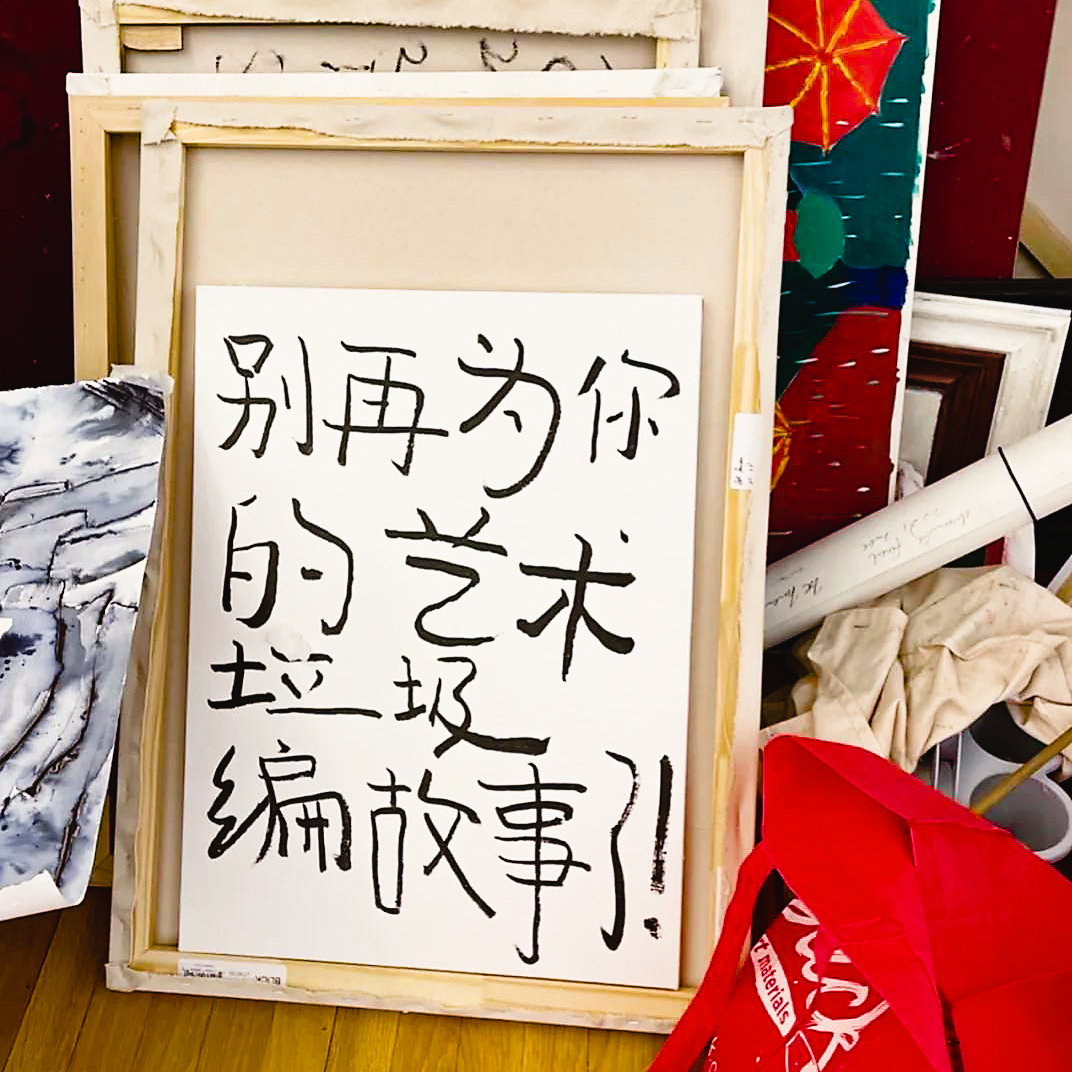

但是,我们好像已经可以隐隐约约地看出谁是用“怎么做”来进行真正的自我表达的人了,我们也能分辨谁是用“自我表达”当借口以搪塞自己技术不精且内在匮乏的傻子,识破谁是用“自我表达”当说辞以骗名骗钱的小丑。

咱们之后有时间再继续聊。

- 苏果果 👍(1) 💬(2)

昨天晚上看微博上的一场直播,确实很多故事都是差不多的,只不过讲述的方式或者视角不同,大概就是这个意思8?

2022-05-20 - 赵昌盛 👍(0) 💬(1)

这封信让我想起了叶永青的《鸟》,不知是否恰当。 作为在第一季中让小麦头疼的1000人之一的我,今天赶上了小麦的脚步。不是我多勤奋,是佩服和喜爱小麦的技术,文字,以及对于艺术和美的理解。当然,还有声音。感谢小麦。

2022-05-18 - 香蕉树两棵 👍(0) 💬(0)

打算开个系列《五雾悟》持续更新一下自己有点意识组织半天拍出来的东西。

2023-05-09