第五十封信 那我们应该从哪儿开始?(横竖 边角 空区)

你好哇,

生仔。

好照片儿的硬指标是“好看”,能促成这件事儿的最强催化剂是“难拍”,但我们受限于阅图数量、读图经验和视觉习惯,可能很难把照片儿拍得特别好看,又因为不会什么高深的技术,可能不会去特别费劲地拍什么,或者说普通的技术也不够过关,拍不到什么特别费劲的东西……所以这次,我们不聊那些人拍的照片儿了,过于高远,我们聊聊我们自己平常拍的那些东西。

虽然我们拍不了特别好看,但我们要奔着好看了去,虽然我们用不上什么高精尖的技术,但我们拍照片儿的时候,如果能稍微再多注意一点点,拍出来的照片儿的质量就会有显著提升……往下的这几封信,要说的就是这个事儿。

横平竖直

这是最基本的要求,很多教拍照片儿的人都会说这一点,而我也认为这是很重要的……“横平竖直”听起来好像是一种操作技术,但其实是态度。

先说不算技术的技术。

你可以试着用手机拍一拍你的电脑键盘,俯拍,看看能不能拍出横平竖直的照片儿。

难点有这么几方面:首先,手机上默认的镜头是那颗 28mm 的摄像头,这个焦段的边缘会有比较明显的畸变,而且,稍微歪一点,就会很显眼;其次,如果想横平竖直,就需要摄像头的位置完全在键盘最中间,注意,是摄像头的位置,不是手机的位置;最后,需要手机完全水平。

你得权衡很多,不断调整,才能拍出横平竖直,或者,如果畸变太严重,你要考虑用那颗长焦镜头,或拍的时候就想好后期要裁切掉畸变,然后你还得屏气凝神,不然好不容易对好了,按快门的时候手机歪了一下儿,就前功尽弃了……总之,就是很麻烦。

但你说这算技术么?我觉得不是,因为过于简单,更多的还是一种态度吧,一种你想把照片儿拍好的态度,这在学习阶段是非常重要的。

而一旦你可以比较轻松地横平竖直了,或者说你已经有肌肉记忆了,一抬手就能基本横平竖直了,你就可以不横平竖直了,因为照片儿没必要横平竖直……你可以说你能横平竖直但你选择歪七扭八,但你不能因为做不到横平竖直而给歪七扭八找各种借口。

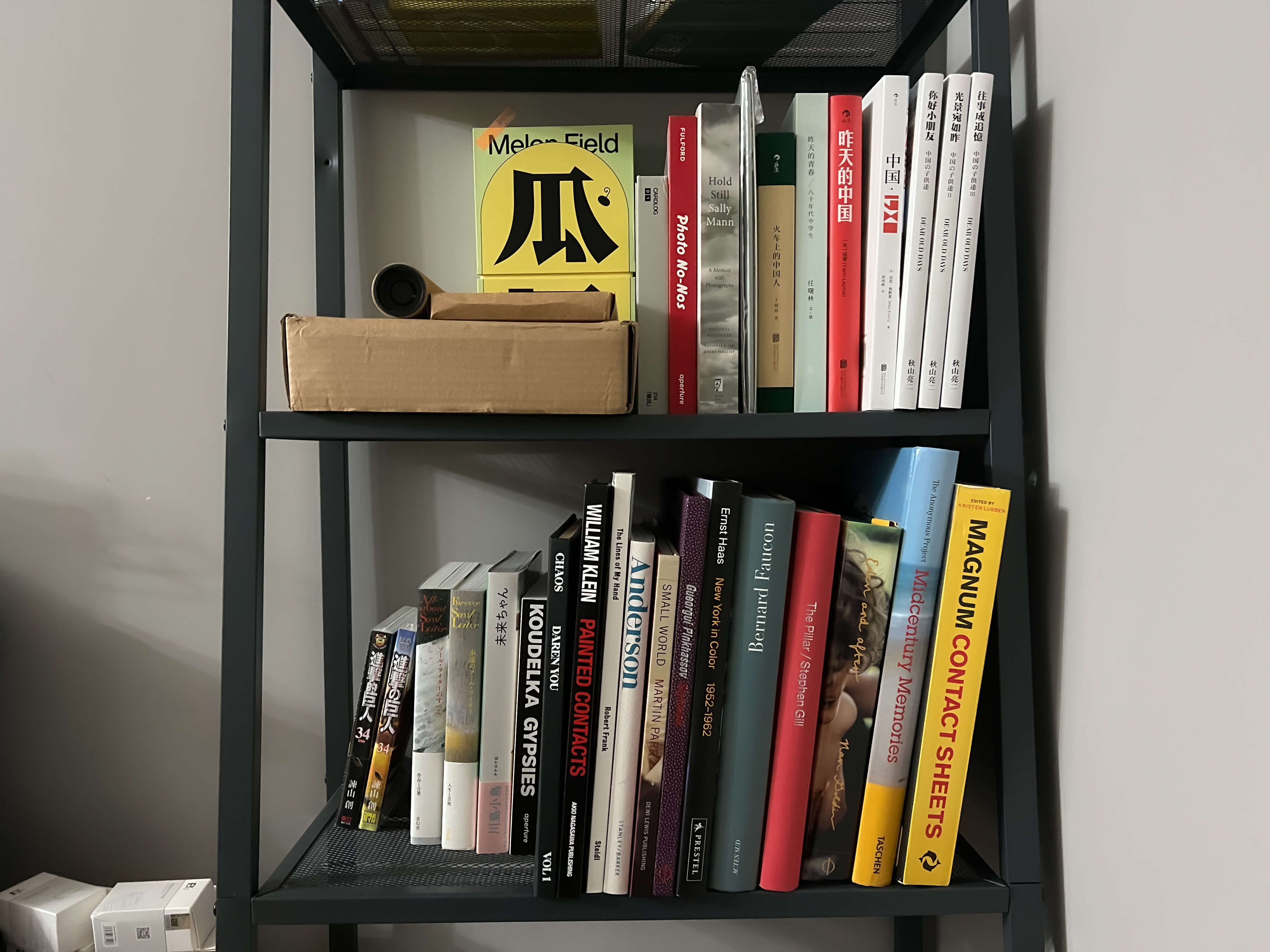

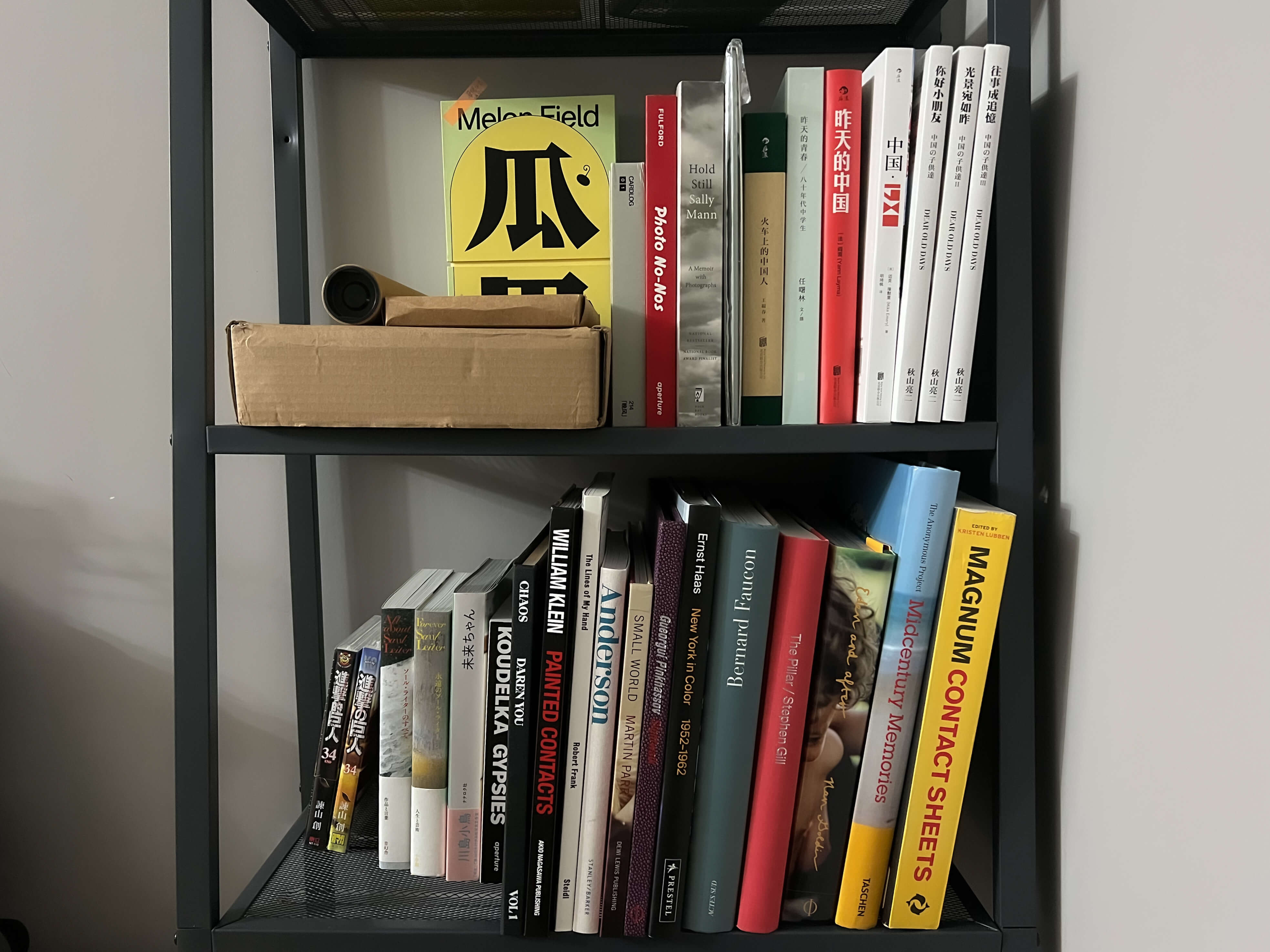

我说照片儿没必要横平竖直,但有一种照片儿是例外,那就是你让人看出来了你有明显的意图想横平竖直,这种照片儿就必须横平竖直,哪怕前期拍摄的时候没拍正呢,你也要后期纠正过来,不然就叫不讲究……比如下面这张照片儿,我用手机拍了一下旺财前段时间给我买的小书架,准备发个朋友圈,展示一下陪着我在成都的这几本画册。

注意边角和背景

很可能是因为自动对焦的原因,现在很多人都不会关注取景器里的整个画面,所以很多照片儿都会出现边角问题和背景问题……具体来说,就是拍到了一些完全跟这张照片儿无关,甚至是影响整张照片儿观感的东西。

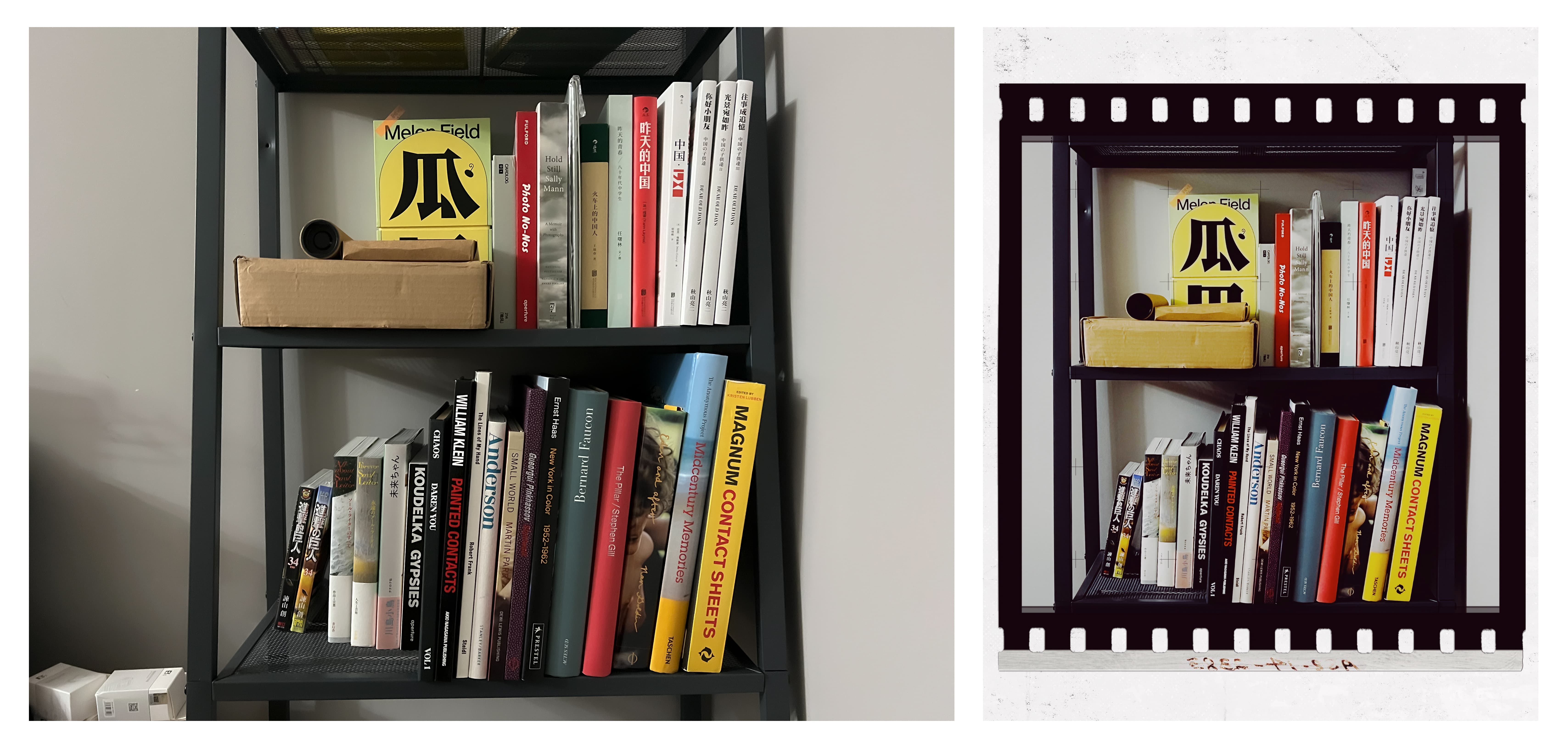

比如还是上面这个场景,我拍完刚才那第一张之后,发现拍得不正,而且左下角有一坨白花花的东西,所以,我把白花花的东西拿走了,然后还多努力了一小下,让书架看起来没那么拧巴了:

注意,看左下角,虽然那堆白花花的东西被拿走了,但还是有一个小小的黑东西在那儿,那是我双肩背的一个角,即便它比起那些白花花的东西已经非常不显眼了,但这根本就不是显眼不显眼的问题,这是它死都不能在那儿待着的问题。

现在它是不显眼,所以你能说你没注意到它,但你可以翻翻你以前拍的照片儿,有没有非常显眼且你没注意到的边角问题,我相信一定非常多。

所以现在又来了一个问题,为什么背景这么干净,一个黑色的东西居然会不显眼?因为左边放着很多杂物,挡住了灯光,在墙上投下了黑影,所以,那些黑影也是要处理掉的……这么大面积的黑影,很难叫它边角问题,所以它是背景问题。

把这张图暂且放一下,我们先来聊一聊背景这个东西。

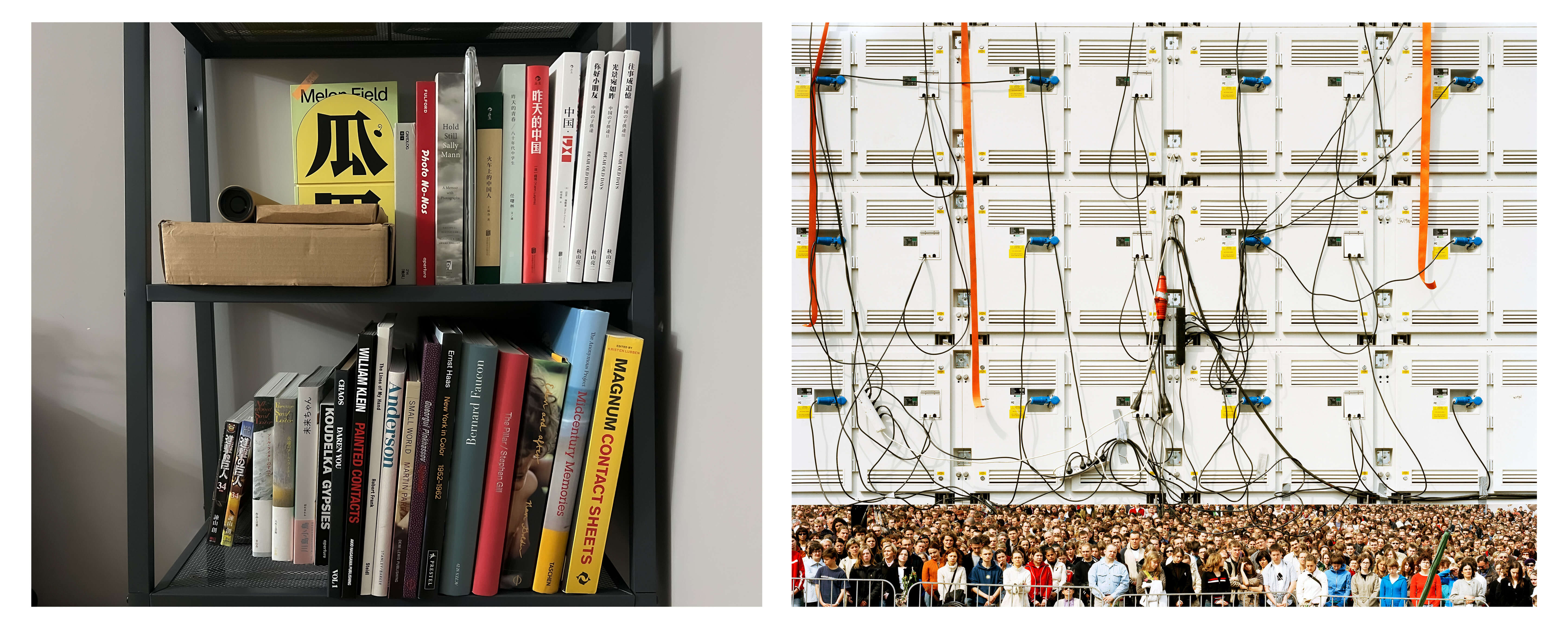

我经常会评价一张照片儿背景太乱,我们拿书架这张跟 Mark Power 的一张照片儿比对一下:

按理说,书架这张照片儿很简单,主题突出,背景啥也没有,而 Mark Power 这张教皇葬礼直播现场的照片儿乍一眼看上去乱糟糟的,但实际上,书架这张比葬礼直播这张乱得多。

直播这张照片儿的上半部分是现场大屏的后面,由一个一个小屏拼起来的大屏,这张照片儿的下半部分是正在看大屏的人群……从空间上说,人群是背景,但从视觉上说,由于这张照片儿创造出了一种非常迷惑的视觉观感,所以我们可以认为明明离摄影师更近的大屏反而是背景。

但无论大屏是背景,还是人群是背景,都不叫乱,因为有秩序,东西看着多没有问题,有秩序就行,虽然画面里的元素这么多这么密集,但一点多余的东西都没有……反过头来看书架这张,视觉元素这么贫瘠,居然还乱,而且,这不是个例,很多很多很多照片儿都有这个问题,又空又乱。

“背景乱背景乱”,听我喊了这么久,你可能都烦了,你可能会想到曾经听说过大光圈可以根治背景乱这个顽疾,那咱们可得好好说说这事儿。

有些人喜欢用大光圈不是因为喜欢虚化的美感,而是觉得方便,他们觉得好像背景虚化了以后就干净了,但恰恰相反,因为如果乱糟糟的背景被虚化了,会显得更乱,比如下面这张照片儿:

这张照片儿的虚化程度已经很高了,但背景的路人还是很显眼。我们甚至可以用再长一点的焦段,开再大一点的光圈,让虚化程度再高一点,但我相信,后面那个路人还是一样会很显眼,不信你可以去试试。

虚化是无法简化背景的,如果背景本来就干净,虚化不虚化无所谓。换一个角度思考,如果背景简洁有序,那为什么还要把他们虚化掉?所以,背景干净无所谓虚化,但如果背景本来就乱,虚化会让照片儿乱上加乱,所有影像都漫散开了,你中有我,我中有你,不清不楚,黏黏糊糊,绝对是“乱成一锅粥”这个短语的真实呈现。

另外,以前的旁轴相机,他们的取景器是一块玻璃,摄影师透过玻璃,看到的就是眼前的一切。但现在的相机是电子取景器,电子取景器可以模拟虚化效果,你把光圈开大或缩小,在取景器里是可以看到相应的景深变化的。也就是说,如果你用大光圈拍摄,你的取景器里永远会是虚的。

在第二十三封信里我就提到过,取景框里虚化成一锅粥非常不利于我们观察画面,不利于我们权衡画面细节。

取景器很小,看不了那么清楚,所以,如果虚化程度非常高,你就只能看清你的拍摄主体,从而变成你就只看你的拍摄主体,你就会越来越不在意背景,因为你在拍的时候根本看不清后面有什么东西,如此一来,你就无法对“框”里的一切负责……等你回家在电脑上看图的时候,才会发现,后面有路人,有自行车,有垃圾桶,人脑袋上长出一根非常碍事的电线杆,但不好意思,饭已熟木已舟。

你知道……呃,有的时候,一根很细的电线,虚化以后会变得很粗,你懂的。

再多说一句,如果你想靠后期技术抹掉背景的杂物,虚化的背景比清楚的背景要难抹得多,因为虚化的背景全都是渐变……如果想修得细致,修掉杂物以后还要补渐变色,不然就会像狗啃的一样。但,补渐变色,这事儿太难了。

我刚开始练修图的时候搞过这么一张照片儿:

这是我很早之前拍的一张照片儿,当时翻出来就是想拿这张照片儿练习一下怎么把路人修掉。本来这张照片儿是彩色的,但被我搞成黑白的了,因为黑白的还勉强能糊弄过去,彩色的根本没法儿修。这张照片儿当年我修了大概十几个小时吧,就是从修完这张照片儿开始,我变得非常注意背景这个东西了,非常怕拍到乱七八糟的东西,因为前期如果多注意一下,一秒钟就能搞定的事儿,放在后期就是十几个小时的代价。

好,咱们说回到上面书架的那张照片儿,如果那些影子是虚化的,那就是一个无比细腻的灰阶渐变,而且还不是纯色的灰阶,因为这是彩色照片儿,我可没有那个工夫靠后期把那个影子修掉。

所以,我把书架左边的那些杂物清走了,清走他们,墙上就没有影子了,这多简单。

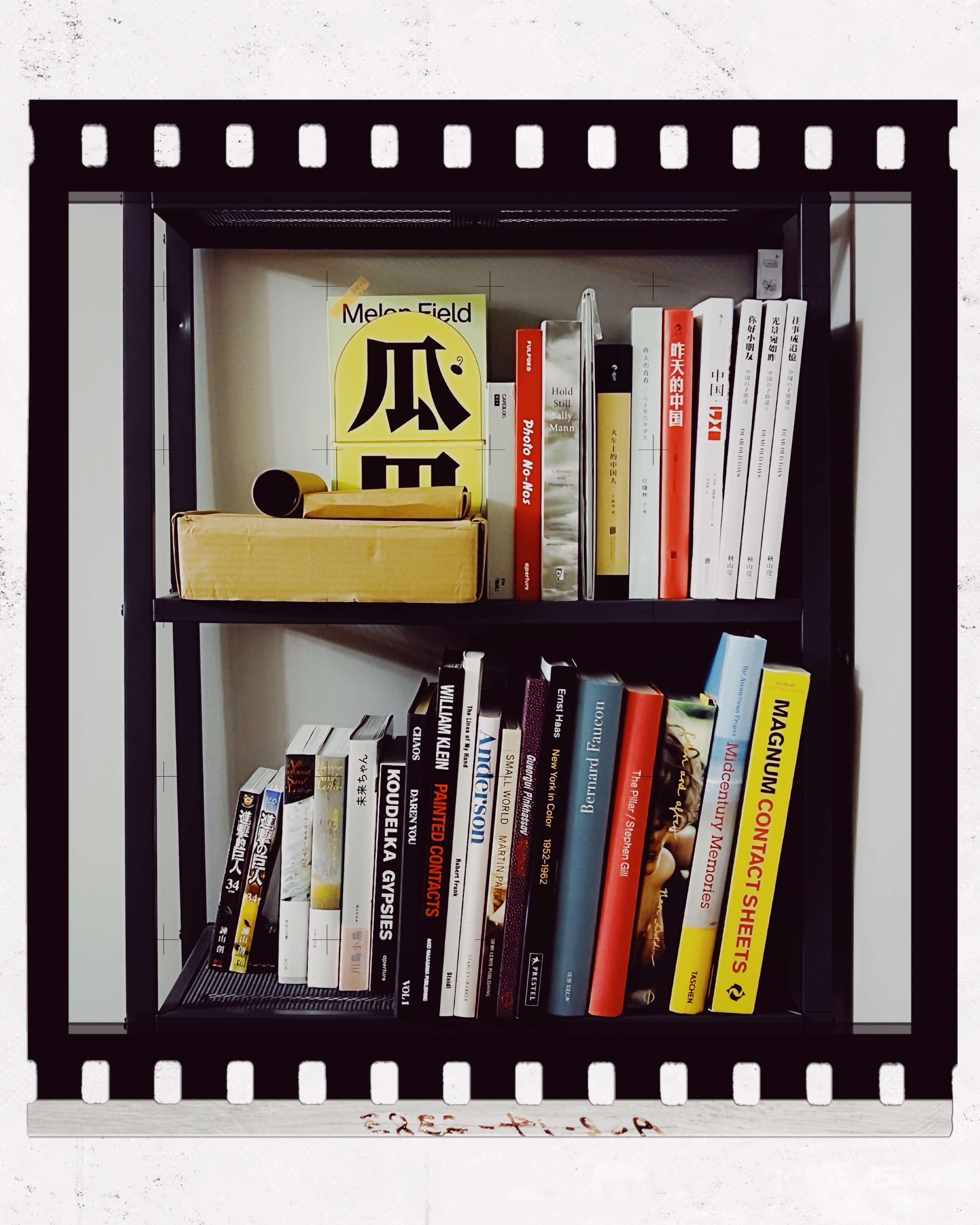

但没有影子就够了么?我们看书架的最上面一层,扔着几本散书,我们从下面透过网格能看到它们,那几本散书跟这张照片儿完全没有关系,所以也要清掉……于是,我们就又有了这么一张照片儿:

死空区域

咱们先来看看留白长什么样:

我不多废话,你可以去看一看山本昌男和郎静山的照片儿,我相信你应该能分辨出来什么叫“留白”,什么叫“没用的死空区域”……基本上可以总结为,那个“空”有没有意义。

而书架两边的墙显然是没有意义的,所以我把这张照片儿裁成了正方形,导进 NOMO 套个滤镜,然后,我就可以发朋友圈了。

最后这个样子当然也不是最完美的样子,比如书架后面的影子很乱,书架右边的投影很重,针对这个问题,我可以关了大灯,找一盏台灯,从正前方打光,还要注意得套上灯罩,这样就不会有那些影响观感的影子了;比如右上角,书架杆上还贴着安装说明没来得及撕掉;比如书的倾斜角度不统一,看上去不够规整;比如《瓜田》那套画册的装帧那么好看,但我把他挡在几个破纸箱子后面了,而那些破纸箱子里装着 HAKUCHI 的画册,装帧更惊艳,我没有把他们拿出来……所以,总还是有可以优化的地方,而这,只是一张朋友圈照片儿而已。

如果我能拍成右边这个样子,我就不能随便拍成左边这样就发……所以,以上这些,我认为无关技术,你很难说做到这些需要什么摄影技术,这只有关于态度。

如果没有更好的方案,先拍规矩就是最好的选择。

咱们有时间再继续聊。

- LiANGZE 👍(0) 💬(1)

Mark Power这张可真有意思,刚看到还寻思这群人站屏幕背后干嘛呢,默哀吗,屏幕给谁看呢?看到文章后面再放大仔细看图片才明白过来,真有趣啊。 不过最后一排人的头明显被屏幕分割开了,刚开始仔细看的话自己也该发现前后关系的,唉,陷入自我反思。

2022-04-25