第五十五封信 那我们应该从哪儿开始?(知其所以然)

你好哇,

生仔。

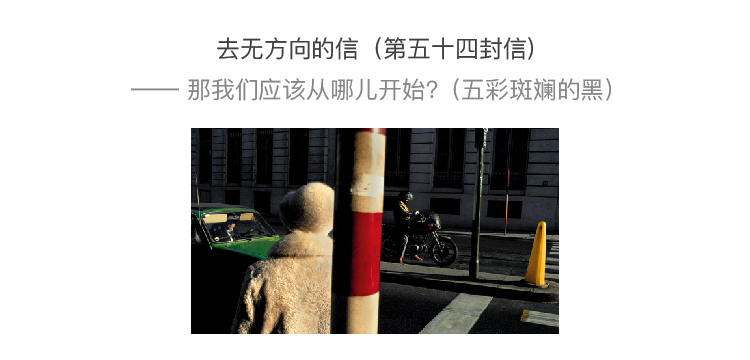

这次还是要继续聊颜色的事儿,先来看图:

有一款软件叫 Lightroom,简单说,LR 就是把 Photoshop 里管调色的那些功能都给集合到一起了,所以,在没有特别精细的后期需求的情况下,LR 比 PS 方便很多,非常好用。LR 里有一个功能叫“去朦胧”,曾经叫做“去雾”,这个功能就像他的名字一样,最早大家都拿来去雾,其实说穿了,这个功能就是用来解决画面发灰的问题的。

咱们看上面的例图。

中间是原图,在没有其他调整的情况下,左边是把“饱和度”拉到头,右边是把“去朦胧”拉到头。

首先,左右两张都比中间原图的颜色鲜艳;其次,明显可以看出来“去朦胧”在加饱和的同时降低了颜色的明度,但左边“饱和度”拉满的那张没有这个效果;最后,如果两张对比着看,你会觉得左边的颜色是假的,像一张图片,不可能真实发生,但右边,虽然“去朦胧”拉满以后效果非常糟糕,脏兮兮的,但你会觉得颜色很稳,没有太失真,尤其是阳光那部分。

所以,我特别喜欢用“去朦胧”这个功能给照片儿加饱和度……说句题外话,达祖确实太漂亮了,即便把饱和度拉满,那么油腻,但也还是好看的,哈哈哈!

好了,说回来,借这个例子,我是想说,我们后期的时候,可以考虑向右发展,尽量不要向左发展。如果你的意识在右边,你对颜色的控制就会相对稳一些,但如果你的意识在左边,你就大概率会搞出一张特别扎眼的照片儿。你就会把草原搞成下面这样,会把城市搞成下面这样,会把我心爱的泸沽湖搞成下面这样。

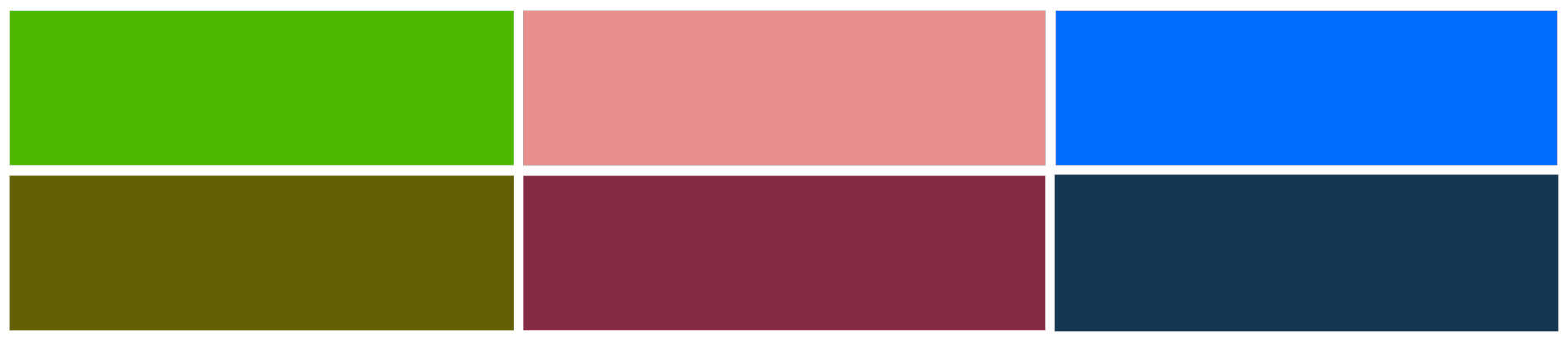

但如果同样是草原、城市和泸沽湖,搞成这样,可能会更好一些。

放一张主色调的对比图,你自己感受一下。

不过,不得不说,其实上排中间那个颜色挺好看的,但不适合对应的那张照片儿,那张照片儿的天空你会觉得很假,是因为那些过分鲜艳的城市建筑,吓人的配搭,简直没法儿看了……但那样颜色的天空,如果只是天空,可能也没那么糟糕。

![The Crimson Line[br]Trent Parke](https://static001.geekbang.org/resource/image/e9/9f/e99c7e016b665e150758d30d1b0db49f.jpg?wh=1500x1000)

颜色这个东西真的是很麻烦。

以前有个网友跟我说他拍照片儿修照片儿的时候老是感知不到应该往哪个方向走,他想知道怎么培养感知力。我跟他说,不要空想,不用感,多看就行了,直接看,就直接知了。

然后,还有很重要的一点,看完要动手去拍摄,拍完要动手去调图,曝光、对比、高光阴影、黑白色阶、鲜艳度、饱和度、色调曲线、HSL、颜色分级、锐化结构噪点、线性渐变、径向渐变、图层、蒙版、画笔、颜色分区……不断尝试,不断尝试,不断尝试。看,知其然,自己动手,知其所以然。

我们来大总结一下儿。

现在在聊的这个大话题是从第四十七封信开始的,当时我先说美丑是有客观标准的,照片儿是分好坏的,就像书、音乐、电影一样,因为总不能都是好的吧。之后我说我们要想办法去总结出一些不以人的意志为转移的标准,有了这样的标准,我们就比较方便在一个无所谓你我的相对相似的语境下讨论照片儿了。

接下来,我说“好看”是一张好照片儿的硬指标,紧接着我又说,“难拍”是让一张照片儿变成好照片儿的最强催化剂。

聊完这两个话题以后,我说咱们已经看过太多大师们的好照片儿了,那些照片儿,从内容上,或者是从技术上,或者是从经验上,咱们都比不了,但我们学东西总还是要落地落回到我们的日常生活,所以打这儿起,就到了《我们应该从哪儿开始》。

一开始,我们借着我的小书架聊了横平竖直、边角和空区的问题。我说横平竖直和注意边角不是技术问题,而是态度问题。在那封信的最后,我浅浅地提了一嘴“空”这个东西可以是有意义的,也可能是无意义的,如果有意义,那就算留白,如果无意义,那就是死空区域。

接下来,我们从死空区域出发,聊了聊日常拍摄中我们应该怎么规避这个东西,进而,聊到了一个话题,那就是最好不要随便拍天空,因为天空、草地、湖水这类场景,大概率会是大面积且无意义的空区。信里给出了很多例图用于说明和对比。

最后,我们还特别提到了,那就是“三角无处不在”……以上说的其实都是关于构图的知识,但我还提到,构图不是某种方法,而是某种意识。

最后的最后,我们聊了聊颜色,我们之前提过怎么分辨体面的颜色和扎眼的颜色,而这回再聊,我们主要说的是怎么才能靠近体面的颜色。多看,多动手。

这整个一大套,足够应付朋友圈了,不管你是用相机拍,还是用手机拍。

不过,这一切还只是涉及到了拍摄过程,涉及到了一丁丁点后期。之前我讲拍照片儿的完整流程的时候提到过选片儿,再再之前我还有提到过编辑照片儿成册的话题……有的时候,这些东西,比拍成什么样,修成什么样,还重要。

接下来咱们要先聊点儿别的,等过段时间再来聊这个事儿。