第五十二封信 那我们应该从哪儿开始?(天空)

你好哇,

生仔。

在遥远的第十一封信,我有提到过我带爷爷奶奶叔叔阿姨出门去做拍摄练习,我说我的要求是光圈固定,ISO 固定,如果想调节曝光,只能动快门;另外,白平衡也要固定,镜头焦段也要固定,对焦距离也要固定……我相信现在的你肯定对如此而为的原因非常了解了,但是,在做拍摄练习的时候我其实还有一个要求,这个要求在第十一封信里没有提,因为当时提了也讲不清,那就是:画面里不许拍到天空。

这次,咱们要结合之前说的“死空区域”,专门说说这事儿。

白墙这个东西很容易变成画面里的死空区域,大面积的黑影也容易变成画面里的死空区域,但类似这两样东西的那些画面元素是很容易被感知到的,他们只要一出现,如果不是你刻意而为,你就会本能地感觉有点空,或者说有点儿堵,反正就是不舒服。

如果死空区域足够典型足够明显,基本都是比较容易被我们注意到的,但有这么三样东西,会让我们完全意识不到他们对于整个画面来说其实是没用的,那就是:草地、水面(江河湖海洋)和天空……而,鉴于我们日常生活中不太能见到什么面积足够大的草地和水面,所以,最要命的就是“天空”这个东西了。

如果我们的画面里出现草地、水面和天空,我们总会误认为它们是画面里的一部分,但其实,在绝大多数情况下,它们是拉低一张照片儿水准最好使的利器。

之前讲“死空区域”的时候我大概提到过,如果一片“空”空得有意义,那他就是所谓的留白,如果一片“空”空得没意义,那它就是死空区域……这次我要再进一步说明,“空”代表的不是完全空白,满满当当的也可以是空,关键还是要看有没有意义。

比如,看这张照片儿:

每次赶上好天气,朋友圈里就都是这样的照片儿,但在我看来,这张照片儿就是由三个空区组成的废片儿。

首先,天空,即便白云密布,但在我的概念里,这也是空的,因为没有任何意义,况且,这个蓝色太吓人了,像“魔法换天”搞出来的玩意儿;接着,绿地,即便枝繁叶茂,即便绿草如茵,但在我的概念里,这也是空的,因为没有任何意义;然后,路面,真·什么都没有;最后,画面里点缀着一些没用的楼,没用的牌子,没用的人,说实话,这张照片儿还没有一张白纸让人看着心里舒服呢。

也许拍照片儿的那个人会说,我就是想展示今天天气超级好,我就是想展示我家门口儿的绿树、绿草和步道,所以我拍上的一切都是有意义的……对于杠精体质的它来说,它怎么拍都对,但对于想正经学拍照片儿的你来说,尤其是从摄影的角度来说,你拍到的越多,别人就越不在意画面里的东西。

单张照片儿的信息承载量非常有限,我们生怕别人看不到我们最想让他们看到的东西,所以我们才要不遗余力地减少一张照片儿里没有意义的画面元素和区域面积。

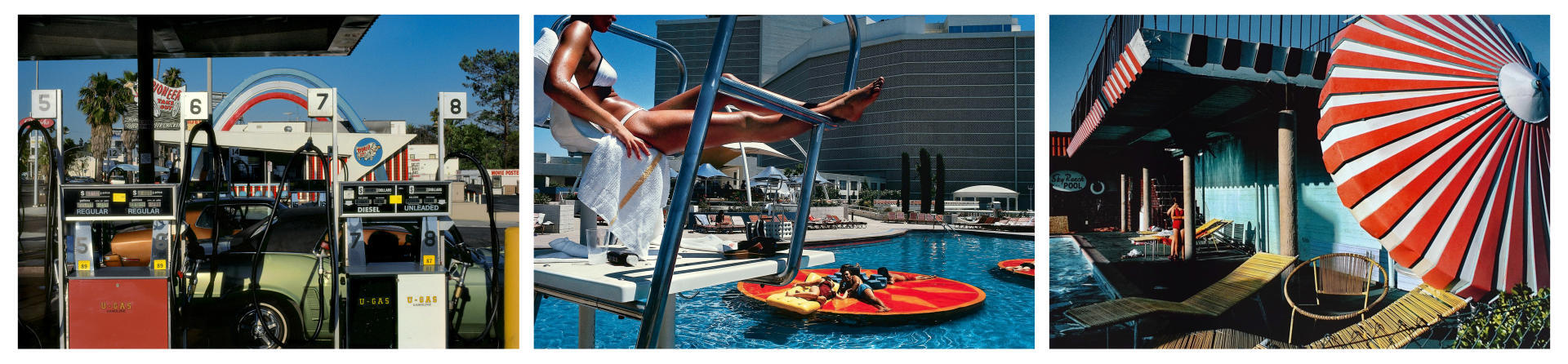

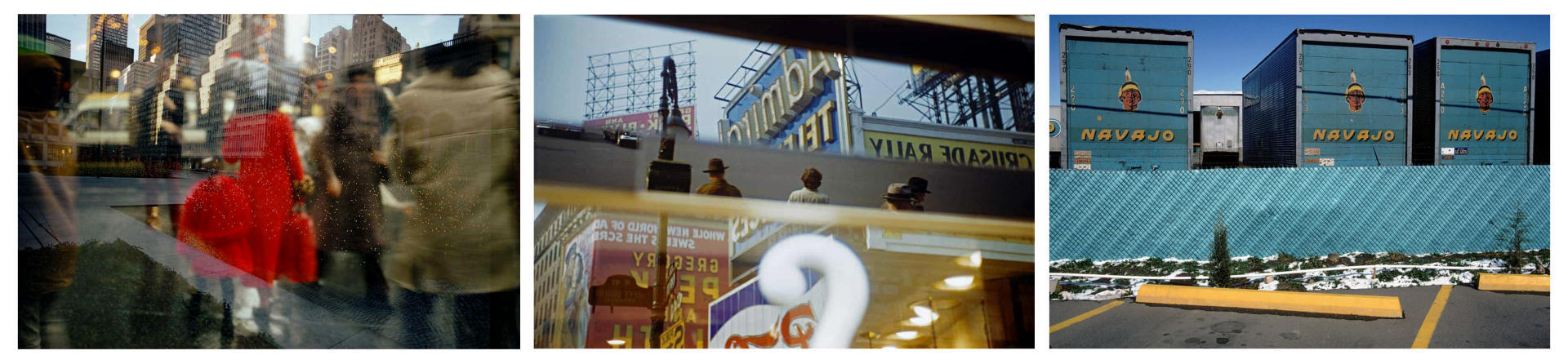

我们再来看几张照片儿:

这六张照片儿里都有天空,但你可以看到,天空的面积都非常小,我发现,貌似大家都不太喜欢天空这个东西,所以,大家经常会想方设法地挤压天空面积……每次我看到这样的照片儿都觉得特别逗,要么就是直接不给天空机会,要么就是眼巴前儿有什么东西就用什么东西挡,反正无论如何得给天空挡上。

再看看我们之前常说的 Alex Webb,也是一样,要么就是不给天空机会,要么就是想尽办法把天空挡住,在不破坏构图的前提下,能挡多少是多少:

然后,说句题外话,正好儿,顺便你也可以看看这些人的照片儿里的蓝色,然后你就知道为什么我说最开始的那张照片儿的蓝色吓人了……这都是咱们前面讲过的,所以我只是提一嘴,就不展开细说了。

人眼对蓝色和绿色非常敏感,稍微差一点儿就会觉得怪,然后恰恰天空和草地是这两个颜色,所以这也是另一个不要随便拍天空和草地的原因,除非你有能力处理。

说回来,挡天这件事儿,我是在自己看照片儿的过程中慢慢意识到的,后来,直到我看到特立独行了一辈子的 Saul Leiter 也干了同样的事儿,我就彻底悟了,说来说去也就是这么点儿事儿了,大家都一样。

我记得我看到这张照片儿的时候笑了半天,感觉到了一种世界大同的通透。

但是,说到这儿不得不提,我们确实见过那种大片大片的天空,而且还有很多照片儿就靠大片大片的天空变成了名作,所以我们有必要聊一下这件事。

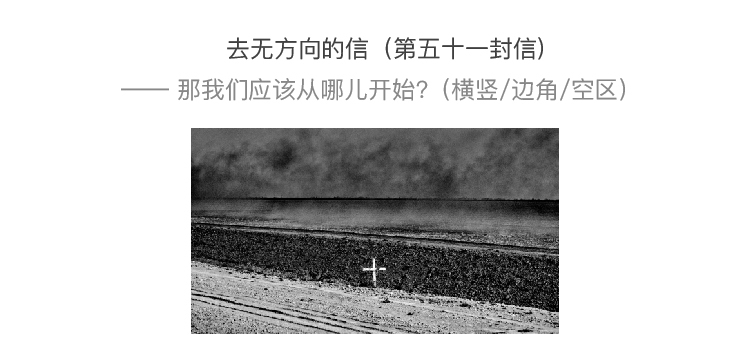

我们拿寇老师的一张照片儿举例:

我说过,只有有意义的“空”才可以空,如果用语言去讲解这一大片天空为什么有意义,可能挺麻烦的,可能写一堆字儿也写不明白,但我们可以反过来想,如果这张照片儿没有这片天空,这张照片儿还有没有意义?显然没有了嘛,这张照片儿就指着这一大片天空呢,而这,就是这一大片天空的意义。

再进一步说,虽然这片天空非常必要,少了他不行,但请问,地平线上的那个不起眼的工厂重要不重要?当然也非常重要,因为如果没有那一小点工厂,整片天空都会变得毫无意义……所以,足够绵延的地平线、小小的工厂、烟囱上冒的黑烟、大片的乌云和占了画面 5/6 面积的天空,全都是必要的,这个画面里没有一样东西是多余的,而且他们相互衬托,合力组成了这个画面,少一样儿都不行。

这大概就是顶级照片儿的样子了吧,所以这也就是为什么我一直认为寇老师拍的照片儿是“什么都对”的照片儿。

最后,我们看回 Saul Leiter 的那张照片儿。

虽然他用棚子挡住了天空,没有天空碍事了,但棚子在画面上留下了占比 2/3 的黑色,这一大片黑色算不算死空区域?

根据寇老师的那张照片儿,我们貌似总结出了一条评定标准,那就是看照片儿里的“空”能不能去掉。如果能,那就是没用的死空区域,如果不能,那就是画面必要的组成部分。或者说,当我们去掉那片空白,如果画面依然能成立,那就说明那片空白是没用的死空区域,反之亦然。

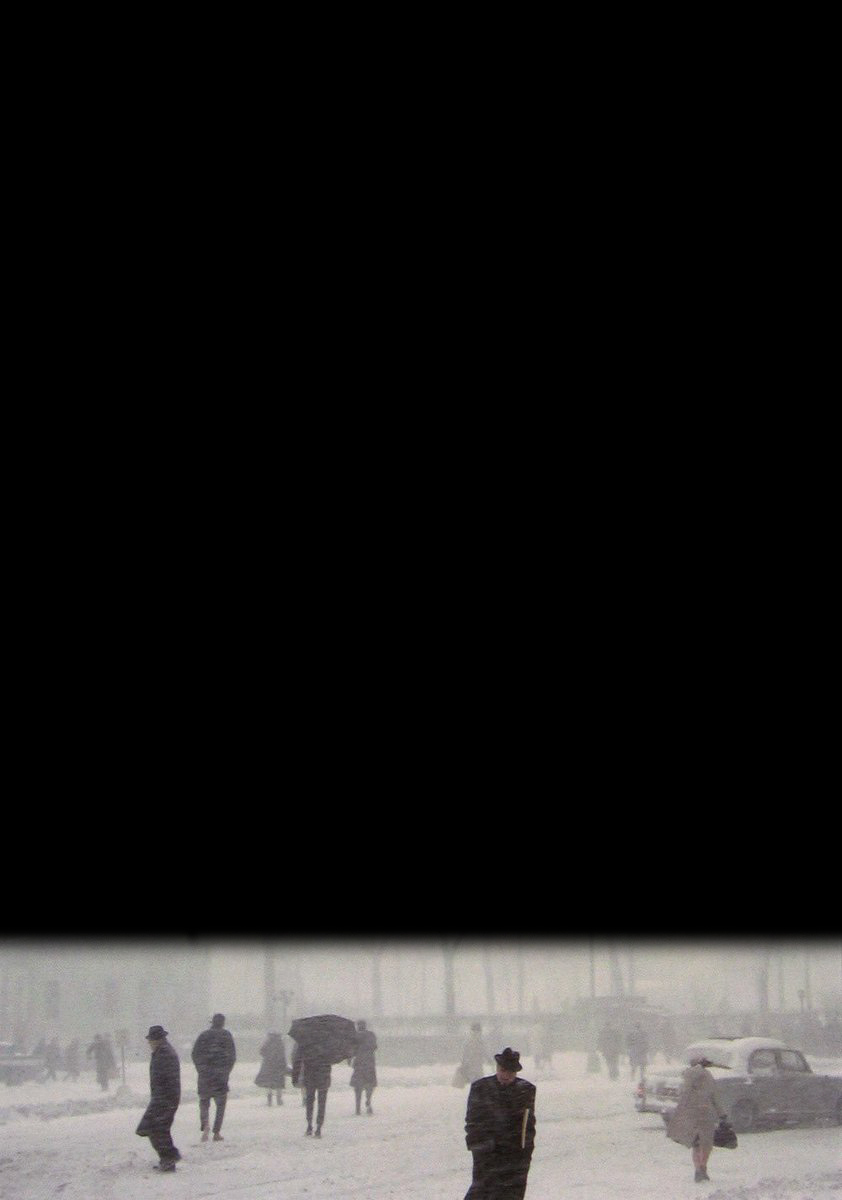

好,来看 Saul Leiter 这张照片儿的演绎版,首先,把黑棚子全拿掉:

很有电影感,但这个画面就像在看电影的过程中随便按了一下暂停,这不会是一张特别让人想截图下来当壁纸的一帧,因为如果这张照片儿是这样的形态,我们就会集中注意力观察摄影师对画面中各种视觉元素的设计。

比如视觉重心是否有偏移,比如视觉元素的位置关系,有没有遮挡和重合,在构图上是否稳固,比如颜色搭配是否协调……如果我们看的是这些,那这显然是一张过于随意的照片儿,没有任何设计感,除了漫天大雪的场景和胶片淡定的颜色之外,再没什么别的东西可看了,摄影师在这张照片儿里没有任何存在感。

它就不像这样的画面,一眼就能看见 Wes Anderson 的灵魂游荡在每一颗像素格里。

![The French Dispatch[br]Wes Anderson/Robert D. Yeoman](https://static001.geekbang.org/resource/image/1c/a9/1c34615b446834b4f3da1ceafaf352a9.jpg?wh=9000x4483)

好,继续看第二种演绎:

我们经常会看到这样的照片儿,隔着门框,隔着窗框,隔着各种框,利用他们以为的“留白”,把照片儿搞成比如这样:

如果 Saul Leiter 拍那张照片儿的时候,他发现他脑瓜顶上的棚子是个直沿儿,我相信他肯定连相机都不会掏出来……直沿儿会把黑色变成死空区域,但折来折去的那个沿儿可以生生地把那么大面积的黑色变成画面里不可缺少的一部分,甚至,面积不够大都不行。

所以,再来看第三种演绎:

这是一种高级摄影爱好者的构图,能看出摄影师对画面的设计,不过,即便这张图的黑色面积比原图的黑色面积小了很多,但这张图的黑色反而像死空区域,你会觉得那片黑色没有质感,没有层次,没有内容,没东西看……从而,你很自然会把注意力集中到下面那一小条儿,然后就又回到第一种演绎的问题了。

那为什么面积大的黑色反而有东西看呢?因为原图让你看的就是那一大片黑,根本就不是底下的那一小条儿,顺着大面积的黑色看下来以后,你会进而看到那条精巧的折线……按理说,那条折线非常抢眼,但你还是会先顺着黑色看下来以后再去看他,为什么?因为黑色面积太大了!

至于底下那一小条儿,他的作用就是为了强迫我们看那一大片黑色和那条精巧的折线,那一小条儿里的内容并不重要,只要保证不抢眼,不难看,不影响整体观感就足够了。

最后,说说那条折线。除了观察层面的精巧,那条折线为什么尤其精彩?你看高上去的那个尖尖,那个尖尖里面有一棵树,树干和树枝正正满满地填在那个空当里……我相信,那绝不是蒙上的。

对于这张图来说,黑色面积小,意味着摄影师不够笃定,面积大,意味着摄影师足够自信,非常有底气。

Saul Leiter 这样强悍的摄影师,除了敢不加节制地使用颜色之外,还敢拍糊片儿,除了敢拍糊片儿之外,还敢这么暴力地在照片儿里塞这么大面积的黑色,除了敢这么暴力地塞黑色之外,还敢调侃那些殿堂级的大师,除了敢调侃大师之外,还敢一辈子躲着名声……但后来因为他实在是太耀眼了,临死前出了大名,最终没能按照自己所愿,平静地度过人生的余日。

类似 Saul Leiter 这张照片儿的,还有另一张照片儿:

一模一样的意图和处理方式,这种照片儿让你看的就是这片大面积经过设计的空区。

所以,空区变成了照片儿的主体,那他就不是空区了,而空区之外区域,也就是这两张照片儿里露出来的那两小条儿,反而变成了概念上的空区……于是,这两位摄影师,都选择不给新变成空区的空区留太多机会。

至于“空区变主体,非空区反变空区”的问题,《三体》里写到过:

“你为什么喜欢雪山呢?”

“我喜欢国画啊。”

“国画和雪山有什么关系吗?”

“罗老师,你知道国画和油画的区别吗?油画让浓浓的色彩填得满满的,有位大师说过,在油画中,对白色要像黄金那样珍惜;可国画不一样,里面有好多好多的空白,那些空白才是国画的眼睛呢,而画中的风景只不过是那些空白的边框。你看那雪山,像不像国画中的空白?”

——《三体Ⅱ·黑暗森林》

其实这事儿特别不好说清,有点绕,但我希望我举了这么多例子,多少能说清一点了。

如果一个摄影师可以把天空处理得非常好,那他多半是个非常有经验的摄影师,但说来说去,说的只是天空的事儿么?并不是,这封信说的是死空区域的事儿。

处理天空的能力,就是处理死空区域的能力,处理草地和水面的能力,就是处理死空区域的能力,而这个能力体现在两点:一是对画面中存在死空区域的敏感,二是知道怎么解决。

我原本以为这封信会是一封短信,但是写来写去又这么长了,真是辛苦你了,哈哈哈!咱们之后有时间再继续聊。

- whalien 👍(1) 💬(3)

看完写封信,我立马去看了自己朋友圈的照片,恨不得删掉其中的大多数~天空,草地,“隐形”的照片杀手!

2022-04-30 - Geek_edcbdc 👍(0) 💬(0)

这封信太棒了!我不知道我要看多少遍才能看懂,可能这辈子也看不懂了,但我要反复的拿出来看。

2023-03-30 - 渡 👍(0) 💬(0)

这封信的逻辑很强啊,几个演绎版本解释了我很多疑惑,我感受到美的客观性了

2023-11-02