06 法则二:拼多多是如何通过洞察用户人性脱颖而出的?

你好,我是郭东白。上节课我们学习了怎么利用马斯洛理论去指导架构设计,尤其是该如何考虑和顺应研发人员的人性。

我们都知道,软件这个虚拟的存在最终是要服务于用户的,所以在软件设计的过程中也要考虑用户的人性。也就是说,一个架构师要站在用户的角度去思考架构的规划和设计。

你可能要问了,用户需求往往是产品经理要考虑的事情,我作为一个架构师去考虑用户的人性有什么用呢?

为什么不呢?

你可能是一家手机厂商中极具极客精神的工程师,你研究电池、显示屏、操作系统、应用商店、摄像头,但你离自己的用户太远了。因为用户真正做购买决策时,一个女性可能更看重它的美颜效果,一个年轻男性可能更在乎手游的体验。试问,有哪个买手机的人是在买手机零部件呢?

事实上,把注意力放在用户身上,已经有无数案例证明是可以带来重大商业和技术突破的。最好的例子,可能就是乔布斯在PC、iTunes、Apple Store这一系列产品设计和用户体验上的突破。另外,我们在第五节课最后讲解的儿童MRI的案例也是这样。

仔细想想,这些案例中存在什么共性呢?我们就通过电商巨头淘宝和拼多多对用户心智洞察的案例,来开始今天的学习。

从人性看拼多多是怎么赶超阿里的

拼多多的出现,可以说是颠覆了互联网人的认知。

2015年前后,阿里巴巴占据了整个互联网电商几乎全部的流量优势。在万能的淘宝,有20亿商品可以覆盖人们生活方方面面的需求;在品质生活的天猫,提供了世界几乎所有的品牌。可以说,阿里把电商全品类渗透率不断提升,也把电商多快好省的心智几乎做到了极致。然而就是在这种形势下,拼多多一步步完成了一个不可能的颠覆。

拼多多究竟是怎么做到这一点的呢?

这里面有很多因素,比如说线上支付、微信流量。但其中至少有一个关键因素和马斯洛的人性理论有关:拼多多对用户人性的理解,远远超越了其他同时期的电商玩家。

拼多多创始人黄峥在《财经》杂志的采访中说了这个洞察:“我们的核心不是便宜,而是满足用户占便宜的感觉”。顺便一提,这篇采访是我迄今为止看到对电商理解最为深刻的一篇,没有之一。

你可能要问了,阿里不是已经把“省钱”的心智做到极致了吗?而且,“占便宜”不就是省钱吗?其实不然,“省钱”和“占便宜”是两种截然不同的心智。

我先举个标准的占便宜的例子,你感受一下:

一款Sony ¥499的耳机,我看很久了。一天,搜索结果中突然冒出一个¥4.99的价格,还是正品。

你的感觉是什么?你的瞳孔是不是放大了?你的心跳是不是加速了?你是不是像疯了一样,试图以不可能的速度去完成下一步操作?点击支付确认的时候,你的手是不是都在颤抖?

我再重复一下第四节课讲的马斯洛关于主导动机的描述:

一旦一个动机进入了这个状态,那么这个动机会召唤一个人的全部能力去满足这个动机。这时候这个动机就是主导动机。

那么在拼多多这个例子中,占便宜的心智就会诱发具备抢占性的主导动机。

但省钱是不会的,省钱是个非常理性的心智。你在单价、物流、服务、质量、功能等诸多维度上进行比较,这是个理智的决策。如果这时候邻居王太太叫你打麻将,出于群体认同的动机,你还可以放下这个省钱动作。但我相信,你绝对不会对那款¥4.99的耳机不管不顾的。

我们也可以把占便宜理解为一种欲望,它不完全等同于人性中贪婪的欲望,而是更接近人性中获取不对称生存优势的欲望。

什么是不对称生存优势呢?我们用动物世界来举个例子。假设在一块狮群占据的领地上,除了一般狮群领地上都具备的水源外,还有一个盐滩。这个盐滩上呢,恰好有羚牛所需要的盐,所以有些羚牛就会去盐滩上舔食。在舔食的时候,羚牛放松警惕的时间会更长一些,也就更容易被狮群捕获。

因此,相比其他领地上的狮群,这块领地上的狮群就有了一个不对称的生存优势。这个优势乍看上去一点儿都不明显,但是随着时间积累,就会变成这个狮群繁衍壮大的一个本质因素。

在我看来,这种获取不对称生存优势的欲望,应该是动物的一个根本欲望。因为你需要更有效地获取自己生存所必需的资源,那么这个欲望,就会诱发你的动机,并占据主导地位。

从这个视角来看,人性中占便宜的需求,在马斯洛的需求层次中应该更接近生理需求层次。也就是说,一旦这个需求被触发,它将抢占其他一切动机,成为主导。而你的所有意识、行为都是在满足这个主导动机。

所以这时候,你已经不是单纯地在购物了,你是在为自己获取不对称的生存优势,你是在薅互联网投机者的羊毛为自己的未来打下更坚实的基础。

我认为这就是拼多多在人性上的一个本质洞察,它洞察到了目标人群及其心智。

从用户心智到增长飞轮

那么你作为一个架构师,理解这个人性有什么意义呢?

从我的观察来看,很多创业公司,从初创到倒闭,都没搞清楚自己的目标人群和心智。如果一个公司,能锁定目标人群及其心智,那么对于软件架构师而言,你就有了一个确切的技术问题和研究方向。这可能是一个架构师最梦寐以求的工作处境。

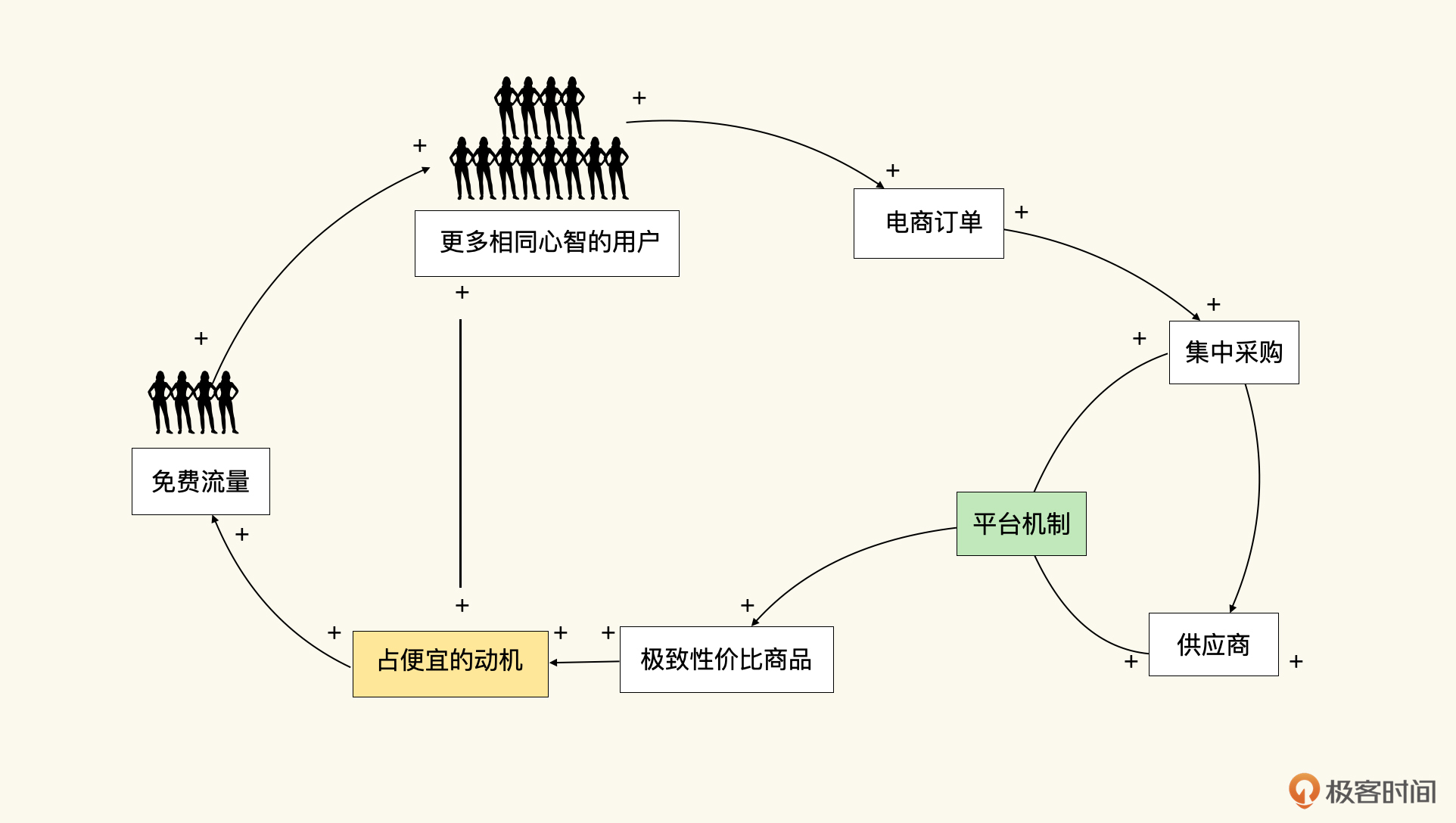

我们先来看下面这张图:

图中的每条连线上都有一个角标,“+”号表示一个前项因素的增长,箭头指向后项。如果前项的增长会带来后项增长,那么箭头上也用“+”号表示。你会看到整张图上都只有“+”号,这就代表整个平台机制形成了正循环。也就是说,随着时间的推移,价值在不断放大。这是系统论的正反馈循环,也就是大家经常提到的飞轮效应。

循环的具体流程如下:

- 通过放大占便宜的心智,拼多多省下了巨大的营销成本,获得了大量的免费流量。

- 这些免费流量加入到已有的具备相同心智的用户中。

- 这些用户的需求变成了订单。

- 大量的订单变成了供给端的集中采购优势。

- 这个采购优势也吸引了大量能提供更高性价比的供应商。

- 这些供应商和现有供应商在平台不断提升性价比的平台机制之下,为用户提供了大量极致性价比的商品。

- 这些商品能够更好地满足用户占便宜的心智,所以也会持续帮助平台获取更多的免费流量。

图里的绿色部分有点复杂,我来着重解释一下。这是平台机制模块,有两个输入和一个输出。其中一个输入是集中采购,也就是拼多多在逐渐培养放大的C2M模式,是有规模效应的新商家的代表。另一个是普通的平台商家,是平台老商家的代表。而平台机制模块决定什么样的商家将被激励和选择性放大,最终会输出什么样的商品。也就是说,平台机制模块的设计决定了整个平台是否能够维持增长。

一般来说,一个平台现有的商户和新加入的商户形成竞争,两者是互相抑制的关系,而不是互相促进增长的关系。

但是拼多多的平台心智非常清晰,所以他们的平台机制模块能够以放大用户占便宜的动机作为商家被激励的唯一目标。有时候具有规模效应的C2M商家会被激励,有时候老商家会被激励,一切以用户的行为为准绳。在这种机制下,那么更多的新老商家只会带来更多极致性价比的商品。所以在两个输入都为“+”的情况下,最终输出的效果只会是“+”。

我认为这个就是拼多多的飞轮效应。简单来说就是:一个平台的定位,也就是满足用户占便宜的心智,反向选择了用户人群。然后在这些人群的共性需求中建设了自己的供应链,从而形成正反馈闭环。这就是为什么拼多多的日活跃人数DAU和订单量能够同时飞速增长的原因。

看到这里你可能又要问了。我把占便宜的心智换成“品质生活”,那不就是天猫吗?我把占便宜的心智换成“万能”,那不就是淘宝吗?再说了,聚划算不就是能满足用户占便宜的心智吗?

是啊,没错,可以满足!但是把这三块业务放在同一个平台机制下,也就是图中的白色部分,我们该如何选择呢?

淘宝无所不能的心智带来了大量的猎奇和浏览者,但是平台却是靠天猫的品牌,获取了大量利润、金融收入和资本市场的认可。聚划算和拼多多的心智相同,也自带流量,但是一个以占便宜心智为主导的用户,大多是不愿意花更多的钱在品牌溢价上的。所以,平台到底是要刺激哪一种心智呢?

事实上,这几种心智是互不兼容的。聚划算要追逐极致性价比的商户,那么产品的稀缺性就会降低,就不会帮助到淘宝。而且所谓的极致性价比,在某些质量维度上,必须要打折扣,那么你也就不能维持天猫“品质生活”的保障了。

对其他“心智+商家组合”进行分析,你也可以得出类似的结论。那么我们可以说,这个平台机制模块是不可能对这三种心智同时产生“+”的正向刺激的。也就是说,它们三个没办法形成飞轮效应。

拼多多这种心智的定位完全不同于淘宝、天猫的定位。虽然拼多多跟聚划算的定位类似,但是因为聚划算的用户心智与淘宝、天猫这两种主流心智的业务不匹配,那么心智的冲突必然会导致平台机制的冲突,这件事情是无解的。

阿里也不会为了打拼多多,而放弃有更大利润空间的品质天猫和有更多流量效应的万能淘宝。所以最终阿里也还是没有能够完全抑制拼多多,现在没有做到,未来也很难做到。

当然,不是说拼多多未来不会进入同样的追逐利润最大化的时代,事实上这一天迟早会到来。这一点,我们在之后的课程中会有详细解释。只是过去相当长的一段时间内,相比淘宝天猫来说,拼多多有着更清晰准确的平台心智。这就意味着拼多多的用户运营、平台运营、产品、研发等所有职能,会集中精力把一个心智打到极致。

在这种环境下,每个岗位上的员工,都会跟随这种心智。而每个环节,比如流量获取、导购、曝光分配、营销、订单、推荐、供应链、商家增长、转推荐,也会不断放大这种心智的技术可能。

那么你作为一个软件架构师,就要思考该如何通过技术放大以占便宜心智为主的马太效应。这就回到了我们上节课讲的设计思维,你既要脱离现有技术方案的束缚,同时也要忘记现有技术方案的强大,在更大的空间搜索这种技术突破。

比如说,如果你要关注如何通过技术充分放大马太效应,那你更多的注意力就要放在系统的弹性设计上,放在头部商品和尾部商品的分层管理上、CDN分发机制上,也要放在订单管理和供应链效率优化上,甚至是整个平台的事件流的管理、分析和可视化上。

从技术的长期战略上,这种从流量到用户需求、到订单、到供应链的优势,也都需要不断提升数据、分析、算法的效率,从而保障头部商家的生存,以及保障用户的体验。

从更长远来看,这种单一用户心智所溢出的流量、需求,以及订单如何最大化转化,也是个非常值得长期投入的技术方向。

我不为拼多多工作,也没太关注过拼多多的技术,我的分析也不可能与黄峥所分析的完全一致,但通过这个案例我想传递的核心是:一个架构师,如果你能尽早看懂看透你公司的用户心智,那么你就可以在技术上提前布局,从用户思维出发,扩大你的技术搜索空间,最终为公司创造更大的价值。

案例番外篇

缩短认知差距

很遗憾,我没有像黄峥那样看透用户心智,这是一项非常了不起的能力。我自己也还在学习。

黄峥出来接受采访的时候,我当时已经在AliExpress做了快三年的CTO了。

AliExpress是一个从中国卖向全球的跨境网站,当时我们几乎很少做营销投入,但是当时AliExpress有一批商品,对流量的吸引力非常大。比如说手机壳,AliExpress能做到99美分包邮,而且这个品类的复购非常好。原因也很简单,国外很多地方,一个手机壳要卖到10美元甚至20美元。

不过在前面几年里,我们一直想不出AliExpress的准确心智定位,我们有段时间会总结成“新奇特”,有段时间会总结成“高性价比”,有段时间会总结成“好货不贵”,最后一段时间还总结成了“跨境长尾轻小件”。

而我在注意到拼多多的高速发展之后,也试图去逆向理解拼多多成功的原因。我下载了拼多多App,买了一些商品,很多东西的确不咋地,没办法用。不过我本来就是研究它的,所以也不在乎。不过我后来发现,在研究的过程中我竟然也上瘾了,开始复购某些品类了。但当时的我还是没琢磨明白拼多多的心智定位。

直到黄峥的评论出来,我才意识到满足用户占便宜的心智,是手机壳这类商品在AliExpress上大卖的原因。也就是说大多数人能够在一个不知名的跨境网站上直接下单,内心都有一个欲望:万一我占到了这个便宜呢?

回头再看我们的定位词,新奇特、高性价比、好货不贵、跨境长尾轻小件,这些都不是心智,而只是一个心智带来的商品属性。搞不清楚心智,心智必然来回变动,肯定会影响AliExpress的发展。

这就是认知的差距啊!

远离邪恶的心智

我之所以举拼多多的例子,是因为我认为这个心智是可以持续的,而且有足够的供应链、技术和算法支持,最终能够达到一个可以相对维持和有足够竞争壁垒的状态。这种场景对于技术来说,相对而言就是个比较好的环境。

不过也有一些心智,相对来说就非常阴暗,也就是在利用人性的弱点去发财。比如说有些公司专门散布流言蜚语,有些公司专门引诱肮脏的交易,甚至有些公司在诱导未成年人犯错。如果你误入到这样一家公司工作,我强烈建议你尽早离开。

因为一个公司的心智定位一旦成型,是很难改变的。它会不断深入且放大这个心智。同样,你在这个环境中也会被马斯洛的理论所约束,因为你会通过一切手段最大化你在这个环境的生存。尤其是一个架构师,你的工作过程,其实也是对你的能力集合不断训练的过程。

就像我们今天讲的,拼多多的心智也反向选择了供应链、供应商和用户人群,最终也选择了能够最大化这种心智的一群技术人。

所谓一入江湖,身不由已。你在暗黑生意中练就的生存技能,或许在光明心智下就不具备竞争力了。你进了黑道,如果再洗白,这个过程同样也是要付出巨大的成本。想换个行业,不是金盆洗手那么简单的。

所以,我强烈建议你远离邪恶的心智。

小结

通过第4-6这三节课,我们深度学习并应用了马斯洛的人性理论。借由这个理论,我们理解了该怎么尊重和顺应研发人员的人性,以及如何从用户思维出发,扩大你的技术搜索空间,最终为公司创造更大的价值。

学到这里,我期望你能对我们这个模块的传递理念有一些深入的体会,比如认知。

我在AliExpress意识到自己在用户心智上的认知能力有欠缺之后,就下决心去寻找突破口,因此我认真研究了心理学,找到了马斯洛的理论。当我逐步把马斯洛的理论应用到实际中时,才意识到这个理论的强大之处。

我回头再看网上关于阿里与拼多多竞争分析的文章,感觉都没有找到一个第一性的出发点。解释的逻辑非常复杂,而且也没能完整解释这些年来两个企业之间竞争态势的变化。这也是我为什么会用一整节课来介绍马斯洛的理论,然后再从两个不同的维度讲解该怎么应用它。

除此之外,具体到拼多多的案例,我也想让你看到演绎法这一逻辑思维的强大之处。

所以这节课的学习目标不是为了让你看懂拼多多和淘宝天猫,而是为了让你通过这些案例学习到马斯洛理论的精髓,学习到演绎法的精髓,学习到从一个看似简单的理论之中看到未来的能力。

其实关于拼多多的分析结论,我三年前就得出了。三年过去了,两家企业依然在进行残酷的竞争。在我看来,这个结论依然有效,因为分析过程中引用的因素都还没有改变。

这个过程让我也意识到了一点,我对用户心智的洞察,与黄铮这样的顶尖高手相比是有认知差距的。有认知差距不可怕,可怕的是不去通过系统性的学习,主动去缩短这个认知差距。在努力缩短差距的过程中,我在管理和商业判断上也有了非常大的提升。所以我期望你能在日常的工作学习中不断寻找自己的认知差距,并且不断弥补它。这是你提升自己的不二法门。

那么下节课,我们就进入到第三条生存法则的学习。

思考题

三个思考题,任选其一:

- 设计思维其实无处不在,我认为Hive其实也是一个设计思维的好案例,你能理解我为什么这么认为吗?除了Hive,你能举出其他可以体现设计思维的好例子吗?

- 到这节课为止,我们已经完成了对马斯洛人性理论的学习。你能够举出你身边或者是观察到的一些好例子吗?通过这三节课的学习,你有没有什么新的启发?

- 你有没有发现你与身边某些人存在一些明显的认知差距?你是用什么手段缩短这个差距的呢?

如果今天这节课对你有帮助,欢迎你点击课程右上角的分享并赚钱按钮,把课程转发给你的同事或朋友,大家一起交流、进步。我们下节课再见!

- Helios 👍(59) 💬(6)

我很佩服我现在的直属领导,对于一件事情三言两语他就能理解遇到了什么问题,并且能给出准备的建议,甚至有时候还能把别人反问住。 我刚入职的时候排查一个问题,他说“不要一下子就追自己认为可能出问题的那一个点,要把所有可能出问题的点都想出来,否则你会陷进去,早晚”,后来证明这句话是对的,也给了我很多启发。 他的认知真的很强,有以下几方面 1、 做事极其负责,从来不发牢骚,对上有保证,就算不是自己的事情,其他业务的也是尽可能的帮 2、 想事情全面,能尽可能考虑到所有出问题的点 3、 很自信,很有经验,遇到事情能不被唬住甚至能唬住别人 我能尽可能拉近的地方 1、 把事情当自己的事情,这样能看到存在的很多问题,不至于让别人挑错 2、 多观察他做事的方式 我工作这三四年观察到了一点,虽然互联网公司一个机会就能让人上天,但是发现能够“上天”的人有一个共同点,那就是自信,认可自己,不卑不亢。畏手畏脚的人不一定能力差,但是会错失机会。

2021-12-21 - 第一装甲集群司令克莱斯特 👍(25) 💬(6)

人不可能赚到自己认知之外的钱。

2021-12-21 - Right 👍(15) 💬(2)

对外:确认用户心智 对内:保障团队人员的需求 回答第二题,马斯洛人性理论谁都知道,但不一定能结合理论去观察和分析事物。老师这几章内容给我最大的启发就是,架构活动原来有这么多角度可以去思考。举一反三,不仅是架构活动,只要是人类活动就可以从人性理论的角度去分析,用这种思路便会发现身边的例子比比皆是,随便举几个 1、 当我们说一个 框架/库/API/工具 好不好,除了其功能是否强大,我们更多时候是在谈论它好不好用、好不好理解、文档是否清晰易懂、代码结构是否有条不紊,等等。这些东西就是我们软件设计中常说的「最小立异原则」、「透明性」、「可维护性」…… 而这些背后的原理就是为了减少用户的学习和使用成本,也就是为了满足用户的安全需求,因为人对陌生的东西会有本能的抗拒,会下意识将陌生的东西排斥到「心理安全距离」之外,如果一个东西能够依靠约定俗成的规范、能够依靠我已有的知识和理论就去理解,那这个东西我自然就乐意接受。 这一块对用户的考量也不仅限于技术和代码,延伸到产品设计也是如此。

2021-12-23 - 术子米德 👍(9) 💬(2)

🤔☕️🤔☕️🤔 * 📖:把注意力放在用户身上,有无数案例证明可以带来商业和技术突破 * 🤔:这是统计数据嘛,这是归纳法的结论嘛,可用于演绎推理嘛?是否带来商业和技术突破的案例,最大的交集都是注意力在用户身上。实际上注意力在用户身上,并非都取得商业和技术突破。也就是说,注意力放用户身上,它是个必要条件,但不是充分条件。或者说,这是个幸存者偏差,活下来的都是在商业和技术有突破,而且同时发现幸存者们都注意力盯着用户。有个困惑,活下来不盯着用户,那还能盯着谁呢,难道整天照镜子,盯着自己嘛。 * 📖:黄式洞察:“我们的核心不是便宜,而是满足用户占便宜的感觉” * 🤔:为何这是一个深刻的洞察,为何这个洞察没有在我身上发生,也没有在我老婆身上发生,我们难道没有想占便宜的感觉嘛?我们也是普通人,我们肯定也有这样的本能性需求。所以,这个洞察是否应该修正一下,变成“满足用户们一起占便宜的感觉”,增加“们一起”三个字。只有我占便宜,而且还被大家知道我占便宜,我才能心安理得满足自大起来。不过,相比于大家一起占便宜,还有种叫做闷声发大财,只要占到的便宜足够大,就不会告诉大家,就会自己默默持续占便宜,这就不符合拼多多现在的现象。所以说,这就能回答为啥我们家的人,没有去拼多多占便宜,因为我们身边没有小伙伴喊我们一起去拼多多占小便宜。原来如此这般如此嘛。 * 📖:占便宜式的欲望,更接近人性中获得不对称生存优势的欲望 * 🤔:信息不对称,就有套利空间,制造信息不对称,说得好听叫掌控信息主导权,说得难听点,这不就是坑蒙拐骗嘛。不对称生存优势,这跟信息不对称有啥关系呢?假设我们俩现在生存优势相等,我以较小的代价,获得到跟你一样多的食物,也就是占了个小便宜,那么我手头的食物和剩下的资源,在面临食物匮乏时,就比你有更大优势活下来,这就是所谓的占个小便宜,获得不对称生存优势嘛,而且这个优势最终跟能否活下去有关,就是被自然筛选出来的本能型欲望。不过,我占这样的便宜,我能够有更多生存优势,我会把我占便宜这个信息公开嘛?大概率不会,相反我会制造信息不对称,我会发布我吃亏的信号出来,期望你会投入更多资源去抢夺食物,这样我就能闷声发大财。这么说来,又跟刚刚发现的一起占便宜矛盾,咋办嘛。

2021-12-22 - 罗均 👍(6) 💬(3)

老师深刻的洞察力,不仅精确解释了拼多多阶段性胜利的第一性原理,更让一直沉迷技术的学生们,在心智模式上升华到一个更好的领域。学生从今天起的架构活动,也是立即转向先研究和分析目标用户,再讨论技术的路线上。实在太感谢老师了! 至于老师的第二个问题,结合这节课的内容,学生觉得近三十年以来,没有什么案例可以比Steve Jobs的iPhone更成功的了。以下引用他对用户心智的洞察: “There's lots of ways to be as a person, and some people express their deep appreciation in different ways. But one of the ways that I believe people express their appreciation to the rest of humanity is to make something wonderful and put it out there. And you never meet the people, you never shake their hands, you never hear their story or tell yours. But somehow in the act of making something with a great deal of care and love, something's transmitted there. And it's a way of expressing to the rest of our species, our deep appreciation. So we need to be true to who we are. And remember what's really important to us. That's what's going to keep Apple, Apple: is if we keep us, us.” 但是关于Tesla的成功,学生依然无法准确的找到或者理解,Elon Musk对用户心智的洞察,感觉和Steve Jobs的很像,但是又很不一样,感觉Tesla更像战国时期的大秦帝国,其激发的不是用户心智,而是员工的心智,没有边界的最接近第一性原理的科技创新,加上以股票为主的激励机制,打造了一只颠覆整个行业的“虎狼之师”。但这只是感觉,与老师的心智及洞察力有天渊之别,望请老师可以指点——Tesla如何基于马斯洛需求,或者是基于哪方面的用户心智,获取市场成功的?

2021-12-22 - , 👍(5) 💬(1)

关于马斯洛需求层次,我印象最深刻的是高中时期,对生活环境和状态的总结 刚开始上学时,一个班有60个人,大家能满足"生理需求"(不满足的同学已经步入职高,或者辍学打工) 每天朝5晚10,一部分同学的生理需求(睡个好觉)开始难以满足,极寒或者极热的天气,又能把大家统统打回"生理需求这一层",难以稳定在高的需求层次 比起鼓励与支援,班主任和校方提供的更多是恐吓与惩罚,可以说大部分同学都徘徊在"心理安全需求"这一层, 并在高中阶段长期处于这一层级 少部分家庭环境优越的同学(这里的优越主要是指和谐的家庭关系和自给自足的物质条件)可以跨越"心理安全需求"这一层,他们未必成绩更优异,但通常容易相处,成绩波动难以影响到他们的情绪,他们通常都有自己的行为方式和合理的目标 一段时间过后,生理需求得不到满足的同学会变得极其暴躁,像一个火药桶,一点就炸,做出一些过激行为,家里有条件的同学会选择出国,转学,或者疏通学校关系避免退学命运,没条件的同学只能上职高或者辍学打工,这种情况一个班里通常会有3~5个人 极少部分同学(3个以内)受家庭环境和个人目标的影响,处于"群体认同感"这一层级,在同学中属于佼佼者,即便这样通常也不能自洽,还是需要家庭和师长源源不断地"输血"才能维持(提供物质/情绪/方向指引) 自我实现的人,别说一个班了,可能一个学校里都罕见,通常是某方面资源极其丰富(身体素质/物质财富/氛围/视野),外加机缘巧合的情况下,才有可能成为这样的人,通常在某一领域十分突出

2022-02-09 - 无心水 👍(5) 💬(0)

看到标题的时候,我就很纳闷,我们搞技术的,研究马斯洛有啥用? 看完4-6,茅塞洞开,大佬高度就是不一样,从底层第一性原理出发,来剖析顶层的架构设计。 接触架构设计以来,一直在想,你的架构设计,怎么推行下去,为啥要用你的架构设计,其他架构师是怎么推行他们的架构思想、架构设计的。 不被认可的架构设计是没用的设计,依靠行政命令强制推行,只能是一地鸡毛。 做设计前,先考虑人,人是执行的关键。

2021-12-23 - ? 👍(4) 💬(1)

Hive 相对于mapreduce 之类的产品来说,最大的不同就是给用户提供了类 SQL 的交互模式.因为研发人员对SQL 是熟悉的,你提供这种交互模式,能给到用户熟悉的味道,提供安全感.

2023-06-19 - 李二木 👍(4) 💬(1)

借用梁宁的话:“当你做一个产品,或者用一个产品,自己有没有被满足的感觉?你基本可以凭此判断,这是个非常好的产品,还是一个勉强的产品。要么做一个让人愉悦到爆爽的产品,要么做一个可以帮人抵御恐惧的产品。”。 产品要从痛点、爽点、痒点出发,归根到底还是要理解人性。

2021-12-22 - ivhong 👍(3) 💬(2)

声明在先,我不喜欢拼多多,我爸老在拼多多上买一些吃的东西,超级便宜,每次都要大吵一架!!我曾记在拼多多买过红茶,30块3大桶,同时我推荐了在老家的大哥买了同款,1、2个星期后,我就胃疼,开始不知道啥原因,后来跟我哥聊天的时候,发现他也胃疼,以为是吃多了撑到了,后来我俩同时停止喝拼多多上买的红茶,才好的! 当然我也确实占过拼多多的小便宜,又一次我用6分钱在拼多多上买了个手包,然后收到手包后好评又反了一块钱,差不多拿到了1块钱又得到了一个手包,说实话当时是多少有点儿窃喜的,但是不知道为啥多了一丝罪恶感。。。哈哈,手包用了几次就不用了(确实是不太好用,拉链的设计简直反人类,经常掉东西)! 用老师的法则说,做拼多多架构的大师们是不是助纣为虐了? 我曾经一度认为黄峥和马云有啥隐藏的关系。当时淘宝深陷假货危机,导致淘宝丢失很大的信用问题,于是致力于“正品”的天猫应运而生!但是假货的利润空间就这么丢了么?好巧不巧拼多多就出来了,他把淘宝上不让卖的假货统一设计成“让用户及时买了假货也不好意思说的平台”!而且还做到了,明知道自己买了假货、用不到的货,还愿意继续买的程度!不知道这算不算是利用心理学的欺诈!!如果仅仅是骗些钱还好,但是入口的东西关系生命健康,他也能做的这么风生水起!!难道就不怕天谴吗? 最后,架构设计归根结底就更好的从系统上解决“人”遇到的问题,所以顺从人性是基本,做到了才能有后面发展的机会!

2022-04-13 - GAC·DU 👍(3) 💬(1)

看完老师的思考题,想起一个家喻户晓的故事,八百多年前大宋朝,穆桂英大破天门阵横扫北国。关键的问题来了,穆桂英在没成为民族英雄前是一位黑社会女土匪,主要需求是反社会。这时就看三关大帅杨六郎的管理艺术,试想一个小女孩三岁入深山修炼阵法,一待十八年,此时返回红尘,最迫切的需求应该是什么?答案是需要一个男朋友。所以有了后来的一系列故事,包括杨宗保巡山产品展示,穆桂英招亲产品试用,杨六郎假杀产品下架,穆桂英自投产品购买。所以把挖掘用户心智,满足用户心智提升到组织心智的战略层级,也许无论是内部的英雄员工还是外部的精准用户都会层出不穷。个人更要注重管理学心理学和博弈论平衡运用。

2021-12-21 - 聪明的傻孩子 👍(3) 💬(1)

任务1:我想提一下热更新,以前参与一些大型项目,每次发布都是全量更新,如果是游戏的项目,甚至一个包都是接近一个G,用户觉得很烦,因为每次更新等待时间过长;后面行业出现热更新这个方法,可以在非常短的时间完成小版本;只有在一些大版本,才做全量更新 任务2:身边的谊品生鲜店,之前住的小区附近只有一家永辉超市,每次买菜都需要走几百米,然后把整个超市逛完,下班后觉得很累,而且买的菜可能都是挑剩下的;后来谊品生鲜开在小区楼下公交站附近,下班到家前就顺路,而且谊品生鲜的策略就是便宜,新鲜,便民;很新鲜的水果价格是永辉的一半,蔬菜都是每天上新三次(早上6点,中午10点,下午6点;我们这儿,可能不同地方不一样);最后这家谊品生鲜硬是从永辉手下抢下一大块市场 任务3:之前刚开始做项目管理的时候,会很关注项目的技术栈和实现方式;然后带我的leader要我关注成本和商业产出,还有不要过度关注用户提出的需求,要去关注通用需求;一开始,没太在意,但是也被leader强行要求经常汇报,经常跟我交流,内心抗拒又觉得leader有点事;后面再参与几个项目,加上自己额外去学习如何做项目管理,才发现更leader的思路和想法很有道理

2021-12-21 - 大道至简 👍(2) 💬(1)

回答下第2个问题。BBA等豪华车品牌(奔驰、宝马、奥迪)抓住了人的自尊需求。 BBA车造的好是一方面,品牌做的好是一方面,另外一个重点是抓住了人的自尊需求,因为到能买BBA的这个圈层的人,生理需求、安全需求、群体认同的需求基本都满足了,自尊的需求是比较难满足的一个点,自尊的需求要满足需要两个方面 自我的自尊和他人对自己的自尊,先不说自我的自尊能否满足,买了BBA的车,他人对自己的自尊是满足了,除了自己更有面,家人也会更有面。

2022-07-01 - 本一 👍(2) 💬(1)

你有没有发现你与身边某些人存在一些明显的认知差距?你是用什么手段缩短这个差距的呢? 推荐他来听课算吗? 主要还是和其他技术小伙伴有时候思路对不齐。我有时候会讲技术人员在几年几年不怎样怎样就会被淘汰,贩卖焦虑。其实也算用了马斯洛的安全需求驱动吧。

2022-01-05 - 阜鸟 👍(2) 💬(1)

架构师通常不是从0到一构建一个新的系统或者构建新的能力,而是对复杂方案的tradeoff,以课中讲的网关方案为例,将其与公司gmv进行增量价值的贡献关联需要多个步骤甚至一些假设。 这时如何衡量增量价值?事实上越偏近底层框架或越偏近架构原则的工作,越难衡量价值个人感觉

2021-12-27