03 汇编:编程语言的诞生

你好,我是七牛云许式伟。

在上一讲中,我们一起解剖了架构大厦的地基:冯·诺依曼体系。接下来,我们就开始沿着这座大厦攀登,一起来聊聊编程语言。

对于现代计算机来说,虽然 CPU 指令是一个很有限的指令集,但是CPU 执行的指令序列(或者叫“程序”)并不是固定的,它依赖于保存在存储中的数据,由软件工程师(或者叫“程序员”)编写的软件决定。

从上一讲中,我们可以知道,计算机的程序可能被保存在计算机主板的ROM上(这段程序也叫计算机的启动程序),也可能被保存在外置的存储设备(比如硬盘)上,并在合适的时机加载执行。

程序称得上是计算机的灵魂。指令序列的可能性是无穷的,程序的可能性就是无穷的。今天计算机创造的世界如此多姿多彩,正是得益于程序无穷的可能性。

那么,软件工程师是怎么编写程序的?

编程的史前时代

在第一门面向程序员的编程语言出现前,人们只能通过理解CPU指令的二进制表示,将程序以二进制数据方式刻录到存储(比如ROM或硬盘)上。

这个时期的编程无疑是痛苦的,效率是极其低下的:且不说我们怎么去修改和迭代我们的程序,光将我们的想法表达出来就极其困难。

我们首先要把表达的执行指令翻译成二进制的比特数据,然后再把这些数据刻录到存储上。

这个时候软件和硬件的边界还非常模糊,并不存在所谓软件工程师(或者叫“程序员”)这样的职业。写程序也并不是一个纯软件的行为,把程序刻录到存储上往往还涉及了硬件的电气操作。

为了解决编程效率的问题,汇编语言(和解释它的编译器)诞生了。汇编语言的编译器将汇编语言写的程序编译成为CPU指令序列,并将其保存到外置的存储设备(比如硬盘)上。

汇编语言非常接近计算机的CPU 指令,一条汇编指令基本上和CPU指令一一对应。

与机器对话

汇编语言的出现,让写程序(编程)成为一个纯软件行为(出现“程序员”这个分工的标志),人们可以反复修改程序,然后通过汇编编译器将其翻译成机器语言,并写入到外置的存储设备(比如硬盘)。并且,程序员可以按需执行该程序。

在表达能力上,汇编语言主要做了如下效率优化。

- 用文本符号(symbol)表达机器指令,例如 add 表示加法运算,而不用记忆对应的 CPU 指令的二进制表示。

- 用文本符号(symbol)表达要操作的内存地址,并支持内存地址的自动分配。比如我们在程序中使用了“Hello” 这样一段文本,那么汇编编译器将为程序开辟一段静态存储区(通常我们叫“数据段”)来存放这段文本,并用一个文本符号(也就是“变量名-variable”)指向它。用变量名去表达一段内存数据,这样我们就不用去关注内存的物理地址,而把精力放在程序的逻辑表达上。

- 用文本符号(symbol)表达要调用的函数(function,也叫“过程-procedure”)地址。对 CPU 指令来说,函数只有地址没有名字。但从编程的角度,函数是机器指令的扩展,和机器指令需要用文本符号来助记一样,函数的名称也需要用文本符号来助记。

- 用文本符号(symbol)表达要跳转的目标地址。高级语言里面,流程控制的语法有很多,比如 goto、if .. else、for、while、until 等等。但是从汇编角度来说,只有两种基本的跳转指令:无条件跳转(jmp)和条件跳转(je、jne)。同样,跳转的目标地址用文本符号(也就是“标签-label”)有助于程序逻辑的表达,而不是让人把精力放在具体的指令跳转地址上。

总结来说,汇编从指令能力上来说,和机器指令并无二致,它只不过把人们从物理硬件地址中解脱出来,以便专注于程序逻辑的表达。

但是,这一步所解放的生产力是惊人的,毕竟如果有选择的话,没有人会愿意用0101这样的东西来表达自己的思想。

可自我迭代的计算机

从探究历史的角度,你可能会期望了解最真实的历史发展过程。比如:怎么产生了现代计算机(以键盘作为输入,显示器作为输出)?怎么产生了汇编语言?怎么产生了操作系统?

不过,本专栏是以架构设计为目的,我们目的并不是还原最真实的历史。架构的意义在于创造。我们甚至可以设想一个有趣的场景:假设今天我们的信息科技的一切尚不存在,那么从架构设计角度,我们从工程上来说,如何更高效地完成从0到1的信息科技的构建?

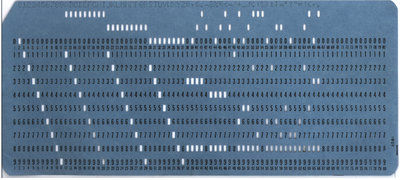

最早的输入输出设备并不是键盘和显示器,而是打孔卡和打印机。用打孔卡来作为机器指令的输入,早在18世纪初就被用在织布机上了。早期的数字计算机就是用打孔卡来表达程序指令和输入的数据。

下图是 IBM 制造的打孔卡:

我们可以想象一下,第一台以键盘+显示器为标准输入输出的现代计算机出现后,一个最小功能集的计算机主板的ROM上,应该刻上什么样的启动程序?换句话说,这个现代计算机具备的最基本功能是什么?

从高效的角度(不代表真实的历史,真实历史可能经历过很多曲折的发展过程),我想,它最好具备下面的这些能力。

- 键盘和显示器的驱动程序。

- 当时最主流的外置存储设备(不一定是现代的硬盘)的驱动程序。

- 一个汇编程序编辑器。可从存储中读取汇编程序代码,修改并保存到存储中。

- 一个汇编编译器。可将汇编程序代码编译成机器代码程序,并保存到存储中。

- 可以执行一段保存在外置存储设备中的机器代码程序。

本质上,我们是要实现一个最小化的计算能力可自我迭代的计算机。

这个时期还没有操作系统(当然,把ROM上的启动程序BIOS看做一种最小化的操作系统,我觉得也可以,但毕竟不是现实中我们说的操作系统)。

汇编语言的出现要早于操作系统。操作系统的核心目标是软件治理,只有在计算机需要管理很多的任务时,才需要有操作系统。

所以,在没有操作系统之前,BIOS 包含的内容很可能是下面这样的:

- 外置存储设备的驱动程序;

- 基础外部设备的驱动程序,比如键盘、显示器;

- 汇编语言的编辑器、编译器;

- 把程序的源代码写入磁盘,从磁盘读入的能力。

最早期的计算机毫无疑问是单任务的,计算的职能也多于存储的职能。每次做完任务,计算机的状态重新归零(回到初始状态)都没有关系。

但是,有了上面这样一个 BIOS 程序后,计算机就开始发展起它存储的能力:程序的源代码可以进行迭代演进了。

这一步非常非常重要。计算机的存储能力的重要性如同人类发明了纸。纸让人类存储了知识,一代代传递下去并不断演进,不断发扬光大。

而同样有了存储能力的计算机,我们的软件程序就会不断被传承,不断演进发扬光大,并最终演进出今天越来越多姿多彩的信息科技的世界。

结语

今天我们一起回到了编程的史前时代,共同回溯了编程语言诞生的历史。

为了不再用“0101”表达自己的思想,人们创造了汇编语言,这一步让编程成为一个纯软件行为,程序员这一个分工也由此诞生。

为了进一步支持程序员这个职业,我们设计了MVP版(最小化可行产品)的可自我迭代的计算机。有了这个计算机,我们就可以不断演进,并最终演进出今天越来越多姿多彩的信息科技的世界。

架构上的思考题

在上一讲中,我们谈架构思维时提到,我们在需求分析时,要区分需求的变化点和稳定点。稳定点往往是系统的核心能力,而变化点则需要对应地去考虑扩展性上的设计。

今天,我们假设要实现一个最小化的计算能力可自我迭代的计算机,需求如上所述。

那么,它的变化点和稳定点分别是什么?为此,你会怎么设计出哪些子系统,每个子系统的规格是什么?扩展性上有哪些考虑?

欢迎把你的想法告诉我,我们一起讨论。感谢你的收听,再见。

- LiuMei 👍(79) 💬(2)

存储让数据跨越时间,(今天存储明天读取)传输让数据跨越空间,计算让数据改变形式。时空一体,那么存储和传输可能也是统一的

2019-05-06 - 晓凉 👍(67) 💬(1)

系统要与外部世界交互,就应该有输入和输出的能力(黑洞是否只有输入没有输出);作为人造系统,主要的交互对象是人,所以针对人类的输入输出能力就更重要,显示器和键盘就是这个角色;存储和计算能力是系统智能的核心,决定了系统如何用输入输出与外部世界交互;系统需要有演化能力,初期只能人类帮助演化(编程语言、编辑器、编译器),足够智能后才能自我演化。

2019-04-24 - 叶建盟(James)-西安交大 👍(60) 💬(2)

我要做一个最小机器人系统,需要考虑需求的变化点和稳定点。 该怎么考虑呢?

2019-04-25 - 宁静致远 👍(32) 💬(3)

许老师,自己现在已经工作快三年了,想往架构师这个方向走,但现在自己有些迷茫,接触到的技术也算挺多了,但不知道该如何入手架构师,之前您也提到过先广度然后深度,但我想问达到什么算广度够了,怎么进行深度学习

2019-04-25 - 拒绝 👍(7) 💬(1)

大佬,以前并没有架构方面的经验,以至于看您的文章,没有感觉了,就光看了一遍,脑子里没有引发共鸣,作为业界大佬的您,有什么好的指导与建议吗?

2019-04-23 - 辉 👍(4) 💬(1)

汇编语言是机器思维与人思维桥梁。 存储让复杂任务成了可能,让机器经验像知识一样传承下去。

2019-04-29 - 若飞 👍(4) 💬(1)

对 CPU 指令来说,函数只有地址没有名字。请问老师,这句话怎么理解??

2019-04-27 - Geek_88604f 👍(1) 💬(1)

汇编语言如何提升编程效率:通过符合减轻了记忆的负担;通过符号解耦了逻辑程序与物理内存(系统自动分配内存,通过变量访问);通过文本表示一段指令的集合(函数),有了基本的结构化思想,可以复用;通过符号来初步表达控制流。 本质上来讲,键盘和显示器的驱动程序、外置存储驱动、汇编程序编辑器和编译器、执行保存在外存中的代码,都是程序或指令序列。因此稳定点是指令的执行能力。 变化点:键盘和显示器的驱动程序(可能还有语音、姿态等交互方式,需求可以收敛到对端口的访问)、外置存储驱动(软盘、光盘、U盘、磁盘,需求可以收敛到对端口的访问)、汇编程序编辑器和编译器(正常的功能演进,缺陷修复都会导致版本变化,厂商会以光盘或软盘的形式发布,因此需求需要收敛到文件系统)、执行保存在外存中的代码(代码也需要通过文件来管理)。

2022-11-08 - 木木 👍(1) 💬(1)

感觉学习操作系统,编译原理等那些大头的东西,从需求的角度去学,会有更深的理解,也更容易理解。

2021-06-24 - 梦朝思夕 👍(1) 💬(1)

java并不是纯面向对象编程语言,它有着基本类型不属于对象

2019-05-14 - bigben 👍(0) 💬(1)

自我迭代的计算机是什么意思?

2022-04-01 - Aaron 👍(0) 💬(2)

每一种语言都需要经过汇编转机器指令吗?

2020-03-22 - 公号-技术夜未眠 👍(114) 💬(1)

稳定点: 指令执行能力,数据存储能力,程序编辑能力,程序编译能力 变化点:不同CPU的指令集,不同外设设备,不同的编辑器,不同程序的语法特性 子系统:计算执行子系统,IO子系统,编辑子系统,编译子系统 可扩展性:考虑微内核+插件的架构模式

2019-04-23 - 悟空聊架构 👍(11) 💬(0)

自己的见解: 稳定点: 1.计算能力 cpu 2.存储能力 将数据写入已分配的位置 3.寻址能力 从硬盘和内存中找到变量指向的位置 变化点: 1.不同的I/O设备:显示器,键盘,鼠标,硬盘,内存条等 2.cpu核数: 单核,2核,4核? 3.存储空间:硬盘大小,内存大小 对于变化点需要有统一的硬件层的接口规范和软件层的接口协议

2019-04-23 - 姜戈 👍(10) 💬(0)

稳定点在于:计算能力;变化点在于各种输入输出方式(设备)

2019-04-23