09 exception:怎样才能用好异常?

你好,我是Chrono。

上节课,我建议尽量不用裸指针、new和delete,因为它们很危险,容易导致严重错误。这就引出了一个问题,如何正确且优雅地处理运行时的错误。

实际上,想要达成这个目标,还真不是件简单的事情。

程序在运行的时候不可能“一帆风顺”,总会遇到这样那样的内外部故障,而我们写程序的人就要尽量考虑周全,准备各种“预案”,让程序即使遇到问题也能够妥善处理,保证“健壮性”。

C++处理错误的标准方案是“异常”(exception)。虽然它已经在Java、C#、Python等语言中得到了广泛的认可和应用,但在C++里却存在诸多争议。

你也可能在其他地方听到过一种说法:“现代C++里应该使用异常。”但这之后呢?应该怎么去用异常呢?

所以,今天我就和你好好聊聊“异常那些事”,说一说为什么要有异常,该怎么用好异常,有哪些要注意的地方。

为什么要有异常?

很多人认为,C++里的“异常”非常可怕,一旦发生异常就是“了不得的大事”,这其实是因为没有理解异常的真正含义。

实际上,你可以按照它的字面意思,把它理解成“异于正常”,就是正常流程之外发生的一些特殊情况、严重错误。一旦遇到这样的错误,程序就会跳出正常流程,甚至很难继续执行下去。

归根到底,异常只是C++为了处理错误而提出的一种解决方案,当然也不会是唯一的一种。

在C++之前,处理异常的基本手段是“错误码”。函数执行后,需要检查返回值或者全局的errno,看是否正常,如果出错了,就执行另外一段代码处理错误:

int n = read_data(fd, ...); // 读取数据

if (n == 0) {

... // 返回值不太对,适当处理

}

if (errno == EAGAIN) {

... // 适当处理错误

}

这种做法很直观,但也有一个问题,那就是正常的业务逻辑代码与错误处理代码混在了一起,看起来很乱,你的思维要在两个本来不相关的流程里来回跳转。而且,有的时候,错误处理的逻辑要比正常业务逻辑复杂、麻烦得多,看了半天,你可能都会忘了它当初到底要干什么了,容易引起新的错误。(你可以对比一下预处理代码与C++代码混在一起的情景。)

错误码还有另一个更大的问题:它是可以被忽略的。也就是说,你完全可以不处理错误,“假装”程序运行正常,继续跑后面的代码,这就可能导致严重的安全隐患。(可能是无意的,因为你确实不知道发生了什么错误。)

“没有对比就没有伤害”,现在你就应该明白了,作为一种新的错误处理方式,异常就是针对错误码的缺陷而设计的,它有三个特点。

- 异常的处理流程是完全独立的,throw抛出异常后就可以不用管了,错误处理代码都集中在专门的catch块里。这样就彻底分离了业务逻辑与错误逻辑,看起来更清楚。

- 异常是绝对不能被忽略的,必须被处理。如果你有意或者无意不写catch捕获异常,那么它会一直向上传播出去,直至找到一个能够处理的catch块。如果实在没有,那就会导致程序立即停止运行,明白地提示你发生了错误,而不会“坚持带病工作”。

- 异常可以用在错误码无法使用的场合,这也算是C++的“私人原因”。因为它比C语言多了构造/析构函数、操作符重载等新特性,有的函数根本就没有返回值,或者返回值无法表示错误,而全局的errno实在是“太不优雅”了,与C++的理念不符,所以也必须使用异常来报告错误。

记住这三个关键点,是在C++里用好异常的基础,它们能够帮助你在本质上理解异常的各种用法。

异常的用法和使用方式

C++里异常的用法想必你已经知道了:用try把可能发生异常的代码“包”起来,然后编写catch块捕获异常并处理。

刚才的错误码例子改用异常,就会变得非常干净清晰:

try

{

int n = read_data(fd, ...); // 读取数据,可能抛出异常

... // do some right thing

}

catch(...)

{

... // 集中处理各种错误情况

}

基本的try-catch谁都会写,那么,怎样才能用好异常呢?

首先你要知道,C++里对异常的定义非常宽松,任何类型都可以用throw抛出,也就是说,你可以直接把错误码(int)、或者错误消息(char*、string)抛出,catch也能接住,然后处理。

但我建议你最好不要“图省事”,因为C++已经为处理异常设计了一个配套的异常类型体系,定义在标准库的<stdexcept>头文件里。

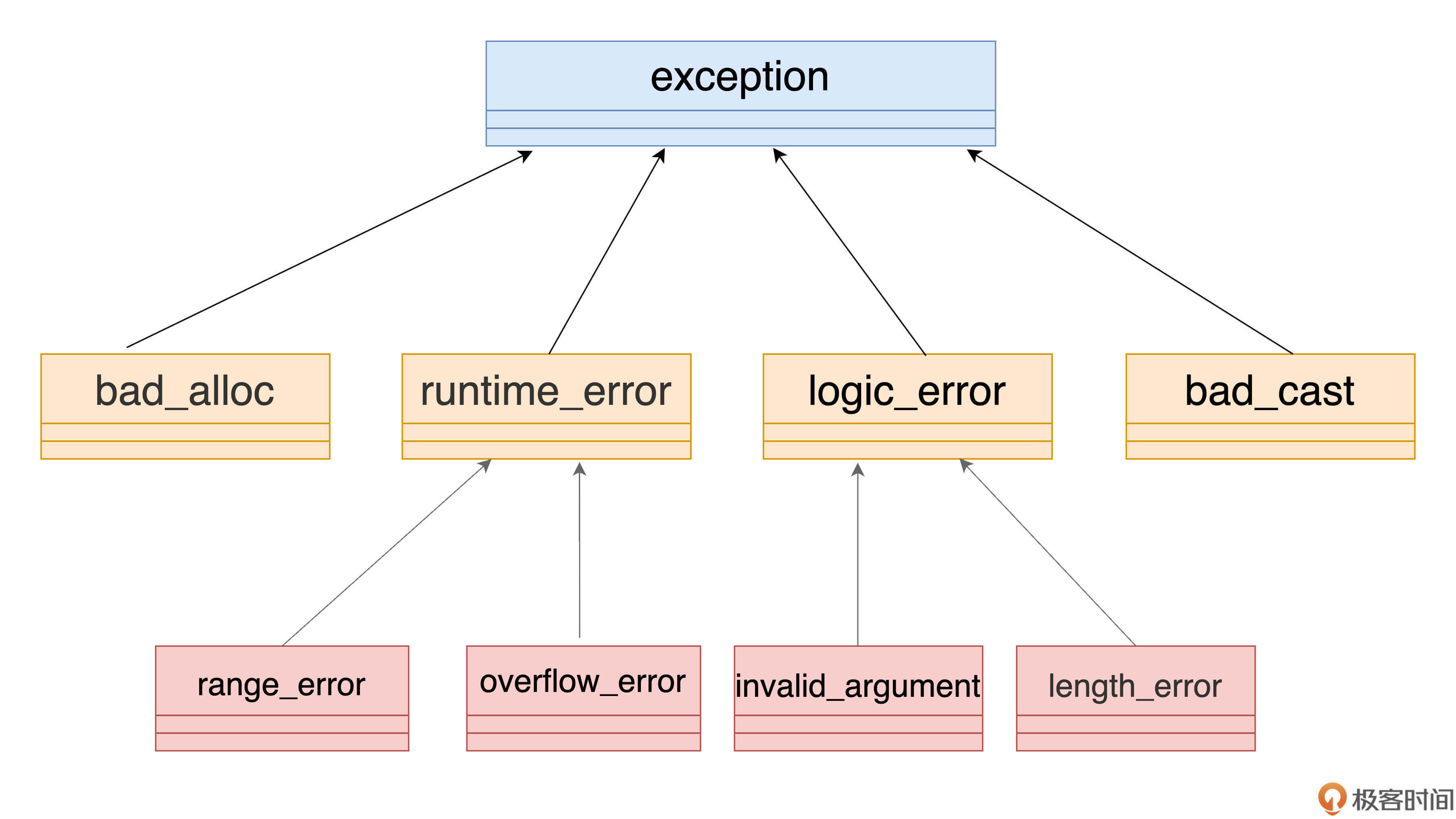

下面我画了个简单的示意图,你可以看一下。

标准异常的继承体系有点复杂,最上面是基类exception,下面是几个基本的异常类型,比如bad_alloc、bad_cast、runtime_error、logic_error,再往下还有更细致的错误类型,像runtime_error就有range_error、overflow_error,等等。

我在第5节课讲过,如果继承深度超过三层,就说明有点“过度设计”,很明显现在就有这种趋势了。所以,我建议你最好选择上面的第一层或者第二层的某个类型作为基类,不要再加深层次。

比如说,你可以从runtime_error派生出自己的异常类:

class my_exception : public std::runtime_error

{

public:

using this_type = my_exception; // 给自己起个别名

using super_type = std::runtime_error; // 给父类也起个别名

public:

my_exception(const char* msg): // 构造函数

super_type(msg) // 别名也可以用于构造

{}

my_exception() = default; // 默认构造函数

~my_exception() = default; // 默认析构函数

private:

int code = 0; // 其他的内部私有数据

};

在抛出异常的时候,我建议你最好不要直接用throw关键字,而是要封装成一个函数,这和不要直接用new、delete关键字是类似的道理——通过引入一个“中间层”来获得更多的可读性、安全性和灵活性。

抛异常的函数不会有返回值,所以应该用第4节课里的“属性”做编译阶段优化:

[[noreturn]] // 属性标签

void raise(const char* msg) // 函数封装throw,没有返回值

{

throw my_exception(msg); // 抛出异常,也可以有更多的逻辑

}

使用catch捕获异常的时候也要注意,C++允许编写多个catch块,捕获不同的异常,再分别处理。但是,异常只能按照catch块在代码里的顺序依次匹配,而不会去找最佳匹配。

这个特性导致实际开发的时候有点麻烦,特别是当异常类型体系比较复杂的时候,有可能会因为写错了顺序,进入你本不想进的catch块。所以,我建议你最好只用一个catch块,绕过这个“坑”。

写catch块就像是写一个标准函数,所以入口参数也应当使用“const &”的形式,避免对象拷贝的代价:

try

{

raise("error occured"); // 函数封装throw,抛出异常

}

catch(const exception& e) // const &捕获异常,可以用基类

{

cout << e.what() << endl; // what()是exception的虚函数

}

关于try-catch,还有一个很有用的形式:function-try。我一直都觉得非常奇怪的是,这个形式如此得简单清晰,早在C++98的时候就已经出现了,但知道的人却非常少。

所谓function-try,就是把整个函数体视为一个大try块,而catch块放在后面,与函数体同级并列,给你看个示例:

这样做的好处很明显,不仅能够捕获函数执行过程中所有可能产生的异常,而且少了一级缩进层次,处理逻辑更清晰,我也建议你多用。

谨慎使用异常

掌握了异常和它的处理方式,下面我结合我自己的经验,和你讨论一下应该在什么时候使用异常来处理错误。

目前的C++世界里有三种使用异常的方式(或者说是观点)。

第一种,是绝不使用异常,就像是C语言那样,只用传统的错误码来检查错误。

选择禁止异常的原因当然有很多,有的也很合理,但我觉得这就等于浪费了异常机制,对于改善代码质量没有帮助,属于“因噎废食”。

第二种则与第一种相反,主张全面采用异常,所有的错误都用异常的形式来处理。

但你要知道,异常也是有成本的。

异常的抛出和处理需要特别的栈展开(stack unwind)操作,如果异常出现的位置很深,但又没有被及时处理,或者频繁地抛出异常,就会对运行性能产生很大的影响。这个时候,程序全忙着去处理异常了,正常逻辑反而被搁置。

这种观点我认为是“暴饮暴食”,也不可取。

所以,第三种方式就是两者的折中:区分“非”错误、“轻微”错误和“严重”错误,谨慎使用异常。我认为这应该算是“均衡饮食”。

具体来说,就是要仔细分析程序中可能发生的各种错误情况,按严重程度划分出等级,把握好“度”。

对于正常的返回值,或者不太严重、可以重试/恢复的错误,我建议你不使用异常,把它们归到正常的流程里。

比如说字符串未找到(不是错误)、数据格式不对(轻微错误)、数据库正忙(可重试错误),这样的错误比较轻微,而且在业务逻辑里会经常出现,如果你用异常处理,就会“小题大做”,影响性能。

剩下的那些中级、高级错误也不是都必须用异常,你还要再做分析,尽量降低引入异常的成本。

我自己总结了几个应当使用异常的判断准则:

- 不允许被忽略的错误;

- 极少数情况下才会发生的错误;

- 严重影响正常流程,很难恢复到正常状态的错误;

- 无法本地处理,必须“穿透”调用栈,传递到上层才能被处理的错误。

规则听起来可能有点不好理解,我给你举几个例子。

比如说构造函数,如果内部初始化失败,无法创建,那后面的逻辑也就进行不下去了,所以这里就可以用异常来处理。

再比如,读写文件,通常文件系统很少会出错,总会成功,如果用错误码来处理不存在、权限错误等,就显得太啰嗦,这时也应该使用异常。

相反的例子就是socket通信。因为网络链路的不稳定因素太多,收发数据失败简直是“家常便饭”。虽然出错的后果很严重,但它出现的频率太高了,使用异常会增加很多的处理成本,为了性能考虑,还是检查错误码重试比较好。

保证不抛出异常

看到这里,你是不是觉得异常是把“双刃剑”呢?优点缺点都有,难以取舍。

有没有什么办法既能享受异常的好处,又不用承担异常的成本呢?

还真有这样的“好事”,毕竟,写C++程序追求的就是性能,所以,C++标准就又提出了一个新的编译阶段指令:noexcept,但它也有一点局限,不是“万能药”。

noexcept专门用来修饰函数,告诉编译器:这个函数不会抛出异常。编译器看到noexcept,就得到了一个“保证”,就可以对函数做优化,不去加那些栈展开的额外代码,消除异常处理的成本。

和const一样,noexcept要放在函数后面:

不过你要注意,noexcept只是做出了一个“不可靠的承诺”,不是“强保证”,编译器无法彻底检查它的行为,标记为noexcept的函数也有可能抛出异常:

noexcept的真正意思是:“我对外承诺不抛出异常,我也不想处理异常,如果真的有异常发生,请让我死得干脆点,直接崩溃(crash、core dump)。”

所以,你也不要一股脑地给所有函数都加上noexcept修饰,毕竟,你无法预测内部调用的那些函数是否会抛出异常。

小结

今天的话题是错误处理和异常,因为它实在太大了,想要快速说清、说透实在是“不可能的任务”,我们可以在课后继续讨论。

异常也与上一讲的智能指针密切相关,如果你决定使用异常,为了确保出现异常的时候资源会正确释放,就必须禁用裸指针,改成智能指针,用RAII来管理内存。

由于异常出现和处理的时机都不好确定,当前的C++也没有在语言层面提出更好的机制,所以,你还要在编码阶段写好文档和注释,说清楚哪些函数、什么情况下会抛出什么样的异常,应如何处理,加上一些“软约束”。

再简单小结一下今天的内容:

- 异常是针对错误码的缺陷而设计的,它不能被忽略,而且可以“穿透”调用栈,逐层传播到其他地方去处理;

- 使用try-catch机制处理异常,能够分离正常流程与错误处理流程,让代码更清晰;

- throw可以抛出任何类型作为异常,但最好使用标准库里定义的exception类;

- 完全用或不用异常处理错误都不可取,而是应该合理分析,适度使用,降低异常的成本;

- 关键字noexcept标记函数不抛出异常,可以让编译器做更好的优化。

课下作业

最后是课下作业时间,给你留两个思考题:

- 结合自己的实际情况,谈一下使用异常有什么好处和坏处。

- 你觉得用好异常还有哪些要注意的地方?

欢迎你在留言区写下你的思考和答案,如果觉得今天的内容对你有所帮助,也欢迎分享给你的朋友,我们下节课见。

- eletarior 👍(51) 💬(1)

初识编程时,对异常处理的误解还是挺大的,可能是因为异常处理总是在教材的最后几页,觉得很难,然后就草草的误解了。之前有一份工作领导特意提到了正确地进行异常处理。后来认真学了下,接触到C++11后,才真正用起来。 异常的好处是不言自明的,加强程序的健壮性,避免大量if else形式的代码处理。坏处也是有的,比如某个函数是否抛异常,写的人不好确定,要关注具体逻辑;而用这个函数的人也不确定,可能还需要借助注释来说明这个函数会抛出了怎样的异常。而抛异常就要try 和catch处理,不处理程序就会崩溃,接口的“客户”可能会不乐意处理。 用异常时,我更多的将某个函数声明为 noexcept ,比如构造函数,而明确要抛异常的函数则声明为noexcept(false)。 而在代码里处处使用 try catch也是不明智的,需要根据具体的场景和业务来辨别。而有一点是需要特别注意的避免在catch里写真实的业务代码,不应该在里写改变整个程序的流程的代码。如果程序崩溃了,就让它崩溃吧。

2020-05-26 - 范闲 👍(20) 💬(4)

异常是个很重要的东西。 涉及磁盘操作的最好使用异常+调用栈, 涉及业务逻辑的最好利用日志+调用栈, 涉及指针和内存分配的还是用日志+调用栈吧,这种coredump一般是内存泄露和内存不够引起的。

2020-05-27 - Coder Wu 👍(18) 💬(4)

个人感觉如果是封装功能库给其他人使用,可以考虑用异常,能方便传递错误信息给外部。如果是写业务逻辑的话,只是涉及到自身功能的错误,还是多用错误码的方式,并且配合日志,方便后续问题的跟踪。

2020-06-08 - _smile滴水C 👍(5) 💬(1)

老师我使用过python的try,能跳过数组越界错误,假设是用户代码,跳过并无大碍,避免直接崩溃,C++的try有跟python类似的用法吗?

2020-08-09 - Geek_6a1d96 👍(4) 💬(1)

底层功能库采用错误码,业务逻辑部分采用观察者模型抛异常,谁注册成观察者谁处理异常。不管是log,显示在ui,或者用数据库记录异常,重启重连操作,把他们注册成观察者,就能很方便的跨类,跨dll完成异常处理。

2023-04-08 - 泰伦卢 👍(4) 💬(1)

禁用异常典型的有google和美国国防部或者移动端,google是因为历史包袱,以前编译器对异常支持的不太好,所以都使用的错误码方式,近些年来沿用了之前得方式,不好两种错误处理方式都穿插到代码里,国防部是因为异常处理在catch异常时候程序运行速度受影响,移动端主要是因为异常处理的程序体积会大20-30%,而我们真的那么在意程序体积吗,我们普通人使用异常简直不能再香,只是用之前需要搞明白异常处理的各种注意事项

2020-05-26 - Stephen 👍(3) 💬(1)

老师,"通过引入一个“中间层”来获得更多的可读性、安全性和灵活性"这句话中可读性和灵活性我可以理解,这是函数比较容易理解的特性,安全性怎么讲呢?请老师不惜赐教

2020-10-12 - Eglinux 👍(3) 💬(4)

class my_exception : public std::runtime_error { public: using this_type = my_exception; using super_type = std::runtime_error; public: my_exception(const char* msg): super_type(msg) {} my_exception() = default; ~my_exception() = default; private: int code = 0; }; 请问老师,这一句是什么语法?没看懂 my_exception(const char* msg): super_type(msg) {} 列表初始化吗?但是 super_type 不是成员变量呀

2020-06-20 - xGdl 👍(2) 💬(1)

两try-catch当函数体还是挺丑的吧

2020-06-04 - reverse 👍(2) 💬(1)

老师,在下说一下我在工作写代码三四年的时间内的一些感受 ,在下主要用的是nodejs java , node这块我觉得在es6之后可以结合promise async 函数 再配合try catch 写出简洁的的函数,java 要求的比较严格 ,它的编译器会强制要求你加上 try catch 尤其是对 io操作 来说 ,实际上node的io操作也需要如此,综上所述,偏向于业务逻辑的错误码需要自己合理的定义范围自己意义,涉及到硬件磁盘的需要强制性的捕获异常,设计大于编程,函数规格大于功能本身

2020-05-26 - 禾众 👍(1) 💬(3)

老师如果代码中没有写过异常处理逻辑,那么类的构造析构函数还有必要写noexcept吗?如果也需要的话,代码中到处都要加noexcept就太累赘了。

2020-06-21 - EncodedStar 👍(1) 💬(1)

异常不要乱用,乱用容易把bug隐藏起来,出现假象,让你看起来程序跑的很稳定。

2020-05-26 - java2c++ 👍(1) 💬(1)

用途1:捕获到异常后可以记录到日志文件中,很容易找到出问题的地方以及出问题的原因,比coredump分析容易多了。用途2:代码分支处理,一个经典的案例就是入参需要string转int,可以转换就走正常逻辑,不可以转换出现异常就直接返回错误原因给上游

2020-05-26 - Yarco 👍(0) 💬(1)

这... 我的困扰在于当你调用一个API时,你怎么知道它是用错误码还是异常来做错误处理的? (当然如果文档有写或者看源码是另一个回事... 似乎光凭声明看不出来) 我记得似乎 java 里方法定义的时候会写 throws? ==== private static void setZero(int[] a,int index) throws ArrayIndexOutOfBoundsException { a[index] = 0; } ==== 似乎清楚一点

2023-09-11 - 学习者 👍(0) 💬(1)

打卡

2023-05-19