01 程序员为什么要关心代码性能?

你好,我是庄振运。

感谢你加入这个专栏的学习,我也非常高兴能有机会和你一起探索这个领域。

我在计算机和互联网行业已经研究和工作近 20 年了,一直从事性能优化和容量管理相关的工作。从今天起,我就和你分享我这些年的经验和感悟。

提起计算机和互联网,多数人首先想到的职业是程序员。中国有多少程序员呢?很多人估计有600万左右。全球的人数就更多了,肯定超过2000万。

我虽然也在互联网领域,也做过几年写程序的工作,但是现在的工作,严格意义上不算程序员,而是性能工程师。不过我和很多程序员朋友一起工作过,也讨论过。谈到性能优化和系统容量管理的时候,一开始他们经常会问我一个问题,就是程序员为什么需要了解性能和容量这些东西?通俗点说,这个问题就是:我就是一介程序员,性能和系统容量听起来很重要,但与我何干?

这个问题问得很好。我可以和你肯定地说,程序员应该关心,也必须关心代码性能和系统容量。今天这一讲,我们先说说程序员为什么需要关心性能。

怎么定义“性能”和 “性能好”?

说起代码性能,首先我们需要弄清楚什么样的代码算是性能好?怎么样算是性能不好?

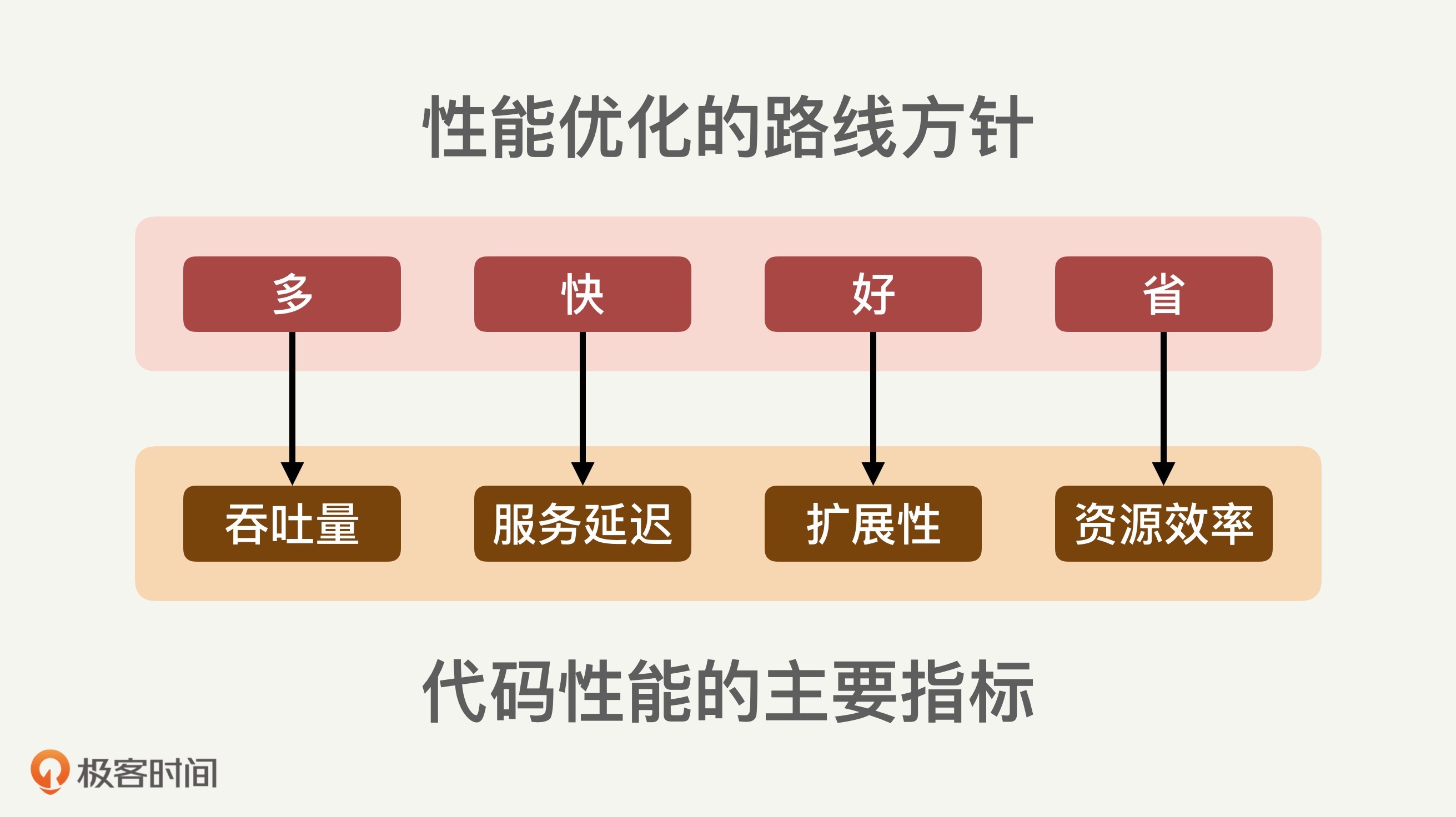

代码性能表现在很多方面和指标,比较常见的几个指标有吞吐量(Throughput)、服务延迟(Service latency)、扩展性(Scalability)和资源使用效率(Resource Utilization)。

- 吞吐量:单位时间处理请求的数量。

- 服务延迟:客户请求的处理时间。

- 扩展性:系统在高压的情况下能不能正常处理请求。

- 资源使用效率:单位请求处理所需要的资源量(比如CPU,内存等)。

必须说明的是,这几个指标之外,根据场景,还可以有其他性能指标,比如可靠性(Reliability)。可靠性注重的是在极端情况下能不能持续处理正常的服务请求。不过,我们这个专栏的讨论,主要围绕前四个更常见的目标。

性能好的代码,可以用四个字来概括:“多快好省”。

看到这四个字,你可能想起了咱们国家当年制定的大跃进总路线,那就是:“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”。没错,高性能代码的要求和这个“社会主义建设总路线”相当一致。这里的“多”,就是吞吐量大;“快”,就是服务延迟低;“好”,就是扩展性好;“省”,就是资源使用量低(也即是资源使用效率高)。

用这样的四个指标来衡量,那么性能不好的代码的表现就是:吞吐量小、延迟大、扩展性差、资源使用高(资源使用效率低)。

程序员为什么要关心代码性能?

对程序员来讲,写出的代码就是他的产品、他的生命线、他的形象和价值。代码性能不好,就是质量差,不靠谱。轻者影响程序员的声誉,重者影响他的工作。

对一个公司来讲,产品质量差,公司或许会倒闭。对程序员所在的互联网公司而言,如果公司的业务依赖于程序员写的代码,那么代码性能差,关键时刻掉链子,比如双十一促销的时候,公司的业务性能就会经常出问题,进而会影响公司的运营和营收,这可是天大的事情。

因此,如果一个程序员写出性能很差的代码,无异于耍流氓,并且相关程序员的工作也很难保住。

反过来讲,如果写出的代码性能很高,那代码的作者必定是我们大家认可的“靠谱”程序员,少不了“人见人爱”——客户喜欢,同事喜欢,领导也喜欢。

不同级别的程序员都需要关心性能

还有些朋友或许认为:代码性能是某些人或者其他人应该负责的;我就负责把代码写出来,优化的事,他们负责。这里的“某些人和其他人”可以是指软件测试人员、运维人员、技术专家,或者是性能工程师。

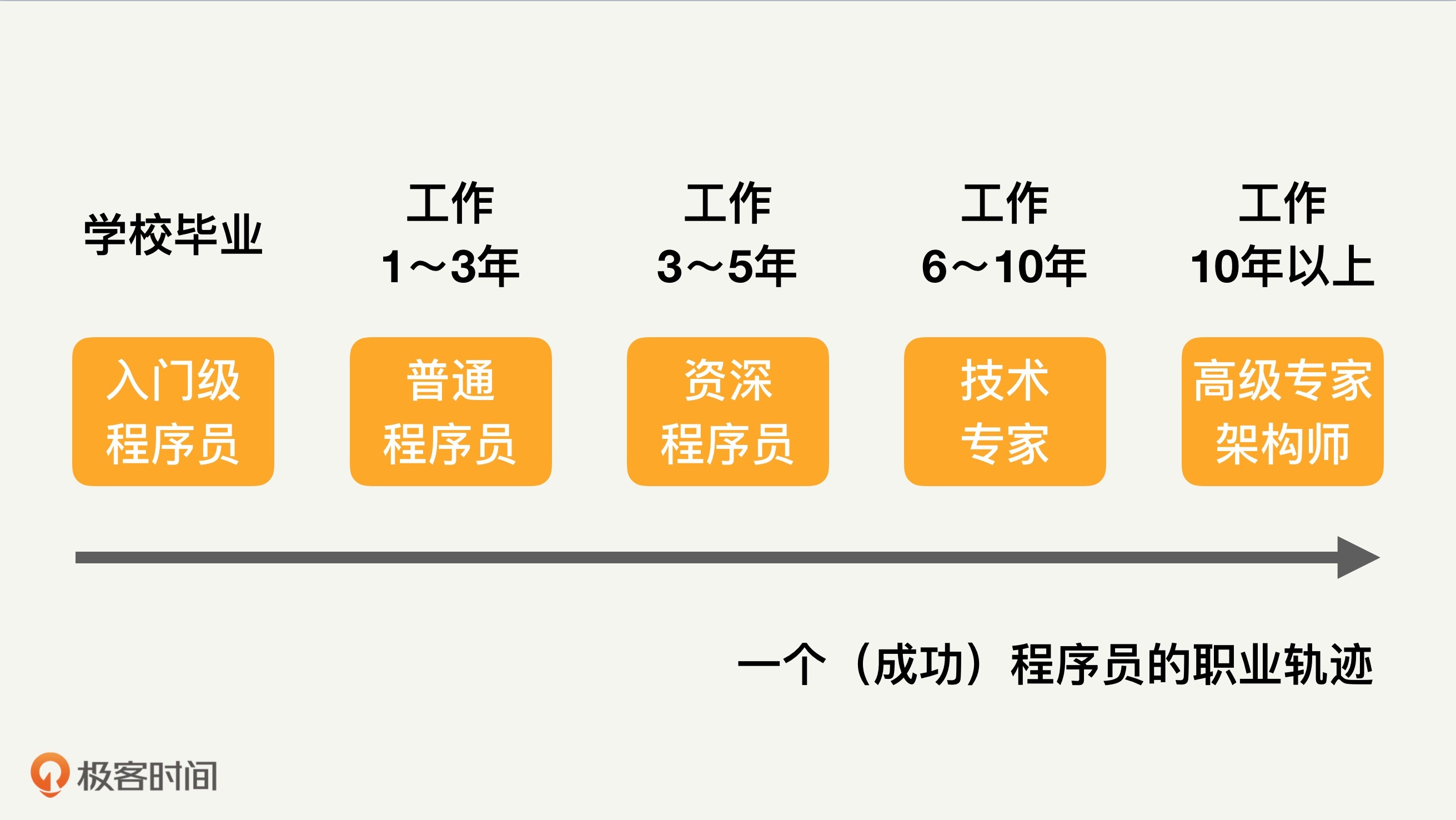

这种想法也是不对的。我下面就用几个案例来举例说明,代码性能是各个级别的程序员都应该关心和负责的。事实上,程序员从学校出来开始,一步步地在职业上攀升,每一步都应该和性能结伴而行。

我用一张图来表示一个成功程序员的技术职业轨迹(注意里面的职位和年限仅供参考)。

学生刚刚从学校毕业,加入互联网公司,一般是入门级程序员。工作1到3年后,就成为普通的程序员。工作三五年后,可以算是资深程序员。工作6到10年后,可以成长为技术专家。10年以上,可能成为高级专家或者架构师。

举例1:刚入门的程序员

小李刚刚大学毕业,进入一个互联网公司。

领导给他的任务是写一个小模块,其中有一个需求是统计两个日期之间有几个正常工作日(也就是多少是周一到周五)。小李采取的是简单暴力法,就是用一个循环,循环的起始和截至日期就是给定的两个日期。在循环里面,对每一个日期判定一次,确定是工作日还是休息日,然后把工作日累加起来。

这样的代码显然性能不高,生产环境里面跑起来很快就会出问题。比如,如果两个日期差距很大,这个模块可能就需要很长时间才能处理完。

如果小李注重代码性能,他完全可以用更高效的方法,比如快速判定给定的两个日期间有多少个星期,然后乘以5,因为每个星期有5个工作日。然后,对头尾的星期进行特殊处理。这样的代码跑起来快多了。我可以想象,小李在优化完代码后,或许会吟诵两句“何当金络脑,快走踏清秋”来形容新代码的性能。

举例2:普通的程序员

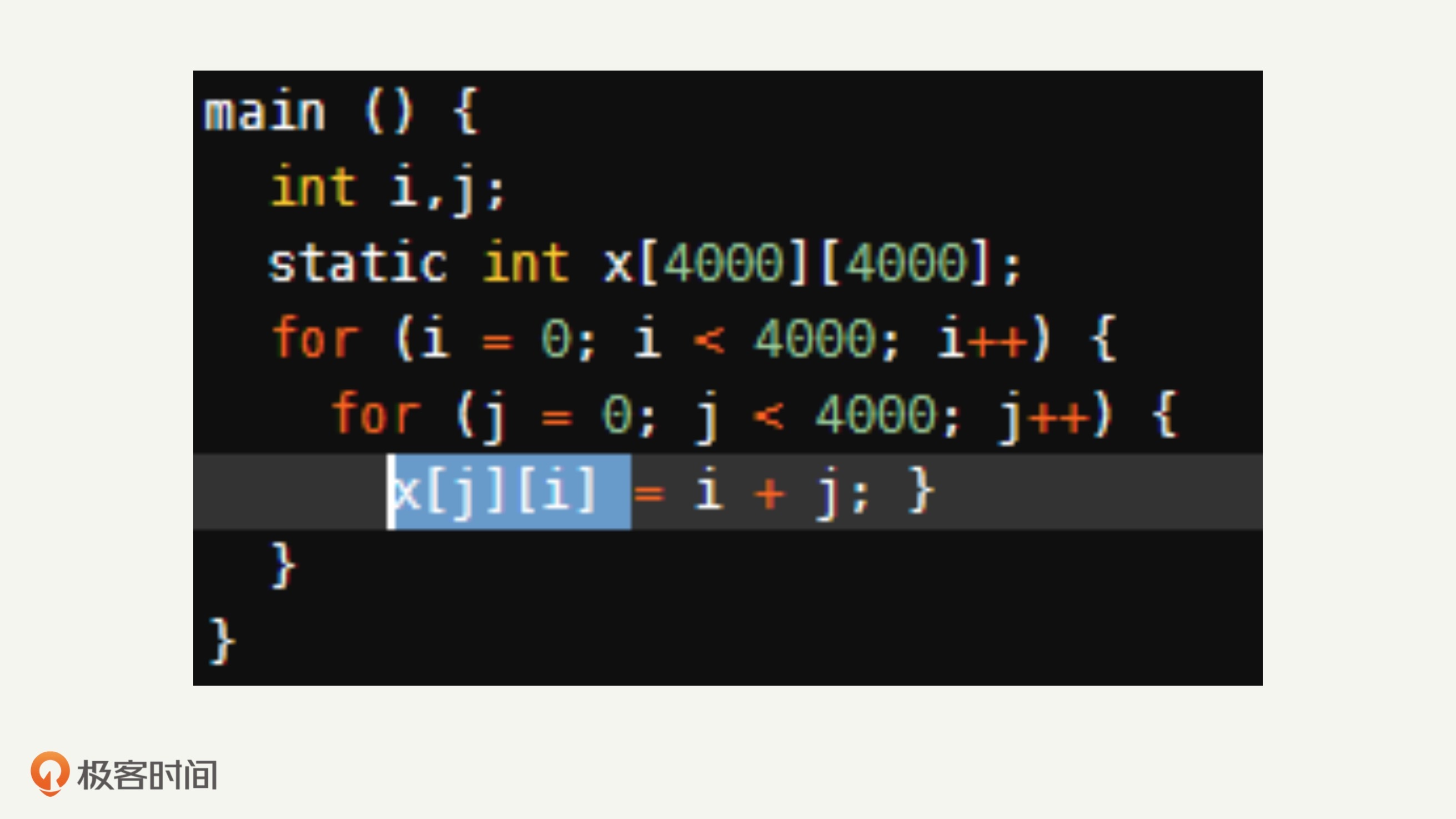

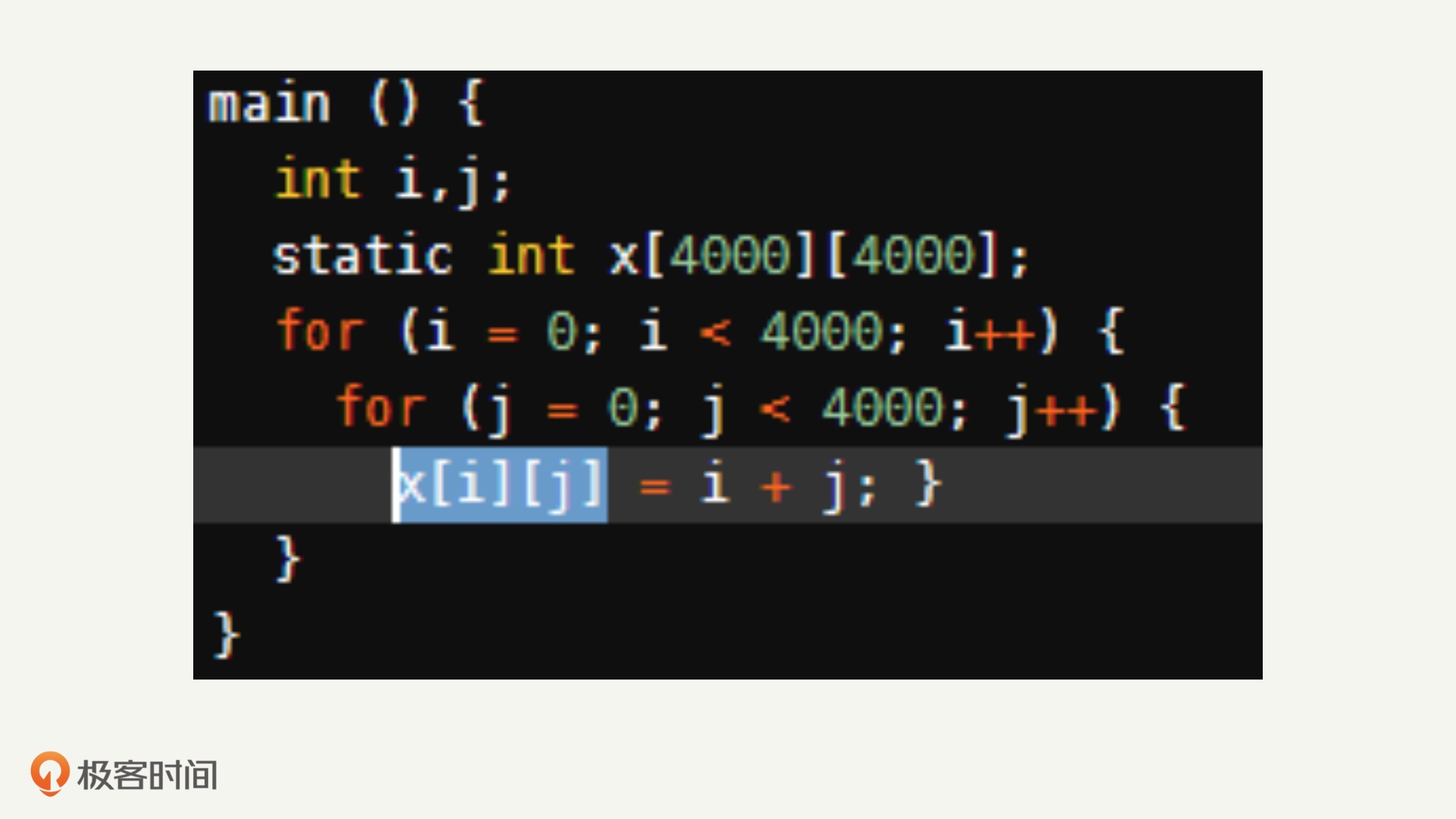

小王做程序员2年了,在公司里已经可以独立负责一个模块了。有一天,他需要把一个二维整数数组进行重新赋值,于是,他写出了下面的二重循环:

如果小王了解计算机内存和缓存的知识以及大小,他或许会写出下面的循环。虽然只有两个字母的差别,性能却提升了很多倍。

原因是什么呢?

因为计算机通常都会有数量不大的缓存。数组在内存里是连续存放的,所以,如果访问数组元素的时候能够按照顺序来,缓存可以起到极大的加速作用。

小王一开始的二重循环,恰恰没有有效地使用缓存,反而对数组元素类似随机访问。第二个版本就改正了这个错误,优化了性能。

举例3:资深的程序员

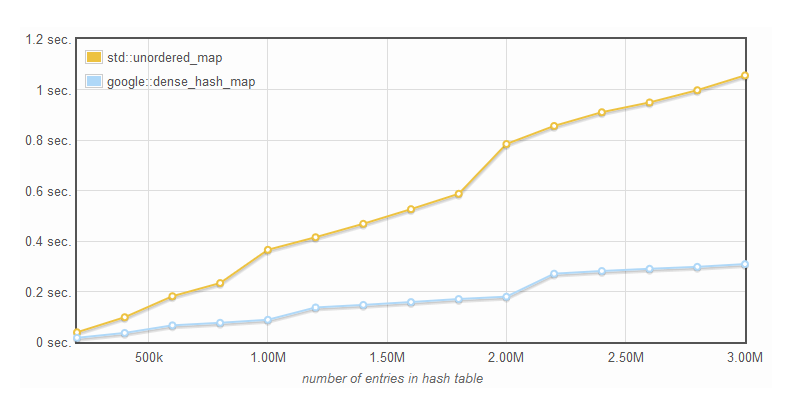

小赵工作4年了,已经算是资深的C++程序员,负责一个程序的开发和设计。他的一个程序需要使用一个Map的数据结构。他开始使用的是STD库的标准实现:unordered_map。但是他发现,在数据量大的时候,键值的插入操作需要的时间很长。虽然做了各种代码优化,但性能总是不尽人意。

其实,如果他了解C++有些库有更高效的Map实现,比如google::dense_hash_map,他或许可以酌情采用,从而大幅度提升性能。

很多的测试结果显示,google::dense_hash_map的性能可以比std::unordered_map快好几倍。下图(图片来自https://tessil.github.io/ )正是同一种测试环境下,两种实现的处理时间比较,我们可以清楚地看出性能的差距。

举例4:技术专家

小刘工作8年了,在公司里已经算是不大不小的技术专家了。

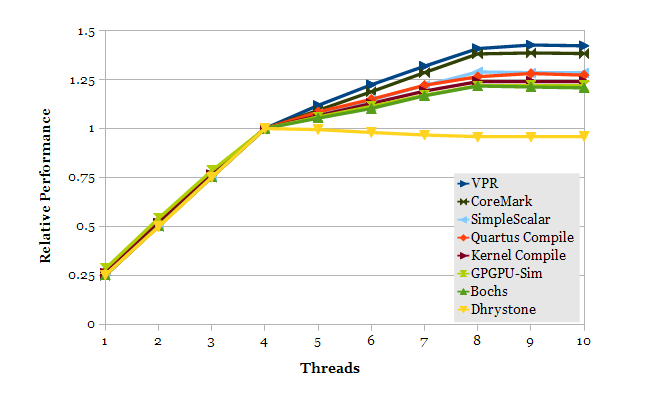

有一天,他看到一份项目计划,其中有一段引起了他的兴趣。这份计划是为了提高服务器的CPU使用效率,提出把应用程序的线程池增大,建议程序线程池的主线程数目应该和服务器的逻辑CPU的数目相等。当然,这里的逻辑CPU,就是我们通常说的虚拟内核数。

小刘这几年对硬件和操作系统钻研良多,他立刻指出,这样部署不妥,他建议降低主线程池大小到逻辑CPU的一半。技术讨论过程中,小刘给大家仔细讲解了原因,大家最后认可了他的建议,小刘也获得了大家的青睐。

小刘之所以这样建议,是因为他知道,服务器的逻辑CPU不是物理CPU。在超线程技术(Hyper Threading)的情况下,服务器的吞吐量不是严格按照逻辑CPU的使用率来提升的,因为两个逻辑CPU其实共享很多物理资源。

比如下面这张图,就表示了在一台有8个逻辑CPU的服务器上,如果部署超过4个线程,得到的性能提升非常有限,甚至可能会带来其他不好的后果。这里具体的提升率和效果,取决于线程和应用程序的特性。(图片来自http://blog.stuffedcow.net)

举例5:高级专家(架构师)

老周是公司里的架构师和高级专家。他最近对公司的一个重要业务进行了性能优化,用很小的代码改动,就给公司节省了几百万美元的运营成本(这是我身边发生的一个真实案例,除了名字不一样)。

这个业务的性能瓶颈是CPU。因为业务量大,这个业务部署了1万台以上的服务器,占用了很大一部分数据中心的容量。

老周仔细研究了业务的逻辑,并且进行了性能测试和分析。他发现代码的执行过程卡在了CPU取指令的速度上:因为内存和缓存的物理特性,CPU花了很大一部分时间在等待指令获取,从而造成了CPU浪费。

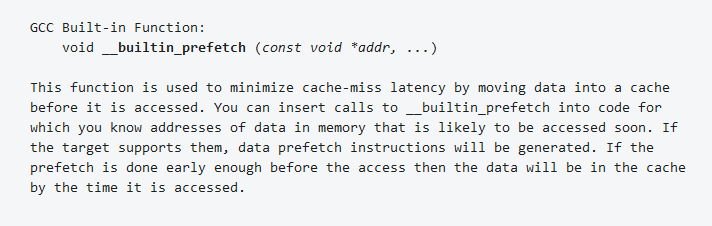

他经过考虑,决定进行指令级别的提前获取优化。具体来讲,就是用GCC的__builtin_prefetch指令来预先提取关键指令,从而降低缓存的缺失比例,也就提高了CPU的使用效率。

下图是GCC关于这个指令的官方文档。

经过这样的优化,一台服务器可以处理比以前多50%的请求,从而节省了相应比例的服务器和容量。从公司成本角度来看,这一优化节省了3千台以上的服务器,价值几百万美元,老周被CEO开会表扬,也是自然的事情了。

有趣的是,整个的代码改进只需要几行代码的改动,真真切切是“一字万金”。

总结

重要的事情需要多说几遍:每个IT从业人员,尤其是程序员,都需要关心代码性能。

如果不了解性能的知识,也许能写出可运行但性能不好的代码。但一个真正对工作、对公司和对自己负责的程序员一定会发现,性能不好的代码无异于耍流氓,不经用还隐患无穷,万万要不得。

换句话说,对程序员来说,生活不仅是眼前的代码,还有效率和性能的优化。唐代诗人孟郊在考中进士后写了一首《登科后》,其中有两句:“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”

我们谁不希望写出来的代码也运行飞快,自己能春风得意呢?!

思考题

无论你工作几年了,也无论是现在具体做什么工作,你能举出一两个,因为代码性能不好并导致严重后果的例子吗?是什么样的性能问题呢?

换个角度来说,如果写代码的程序员一开始就考虑到各种性能问题,并且提前在代码里面解决,写出的代码跑得飞快,而且很稳定。这样靠谱的程序员你会不会给他点赞?

欢迎留言和我分享你的观点,也欢迎你把今天的内容分享给身边的朋友,和他一起讨论。

- Jxin 👍(21) 💬(1)

有意思。文笔有优秀产品经理的雅致与风趣。逻辑有优秀程序员的清晰与精准。开篇两章,已见不凡。追了,追了。

2019-12-03 - OlafOO 👍(13) 💬(1)

老师对不同阶段程序员举的例子好经典

2019-12-02 - Q 👍(6) 💬(2)

第一,为什么那么多人不重视不了解性能优化,要怪就怪,现在的机器性能太强悍了,人类科技的进步,掩饰掉了大部分因为人为原因造成的性能问题,所以科技的惯性太隐蔽又太强悍。 第二,关键还在于业务数据量是否增长和公司是否重视性能测试,如果重视性能压测,那么早期都会发现系统性能的瓶颈和压力在哪里,否则总是会在生产过程某个时间点中出问题,所以测试手段很重要。

2019-12-04 - 丁丁历险记 👍(3) 💬(1)

例子一的程序员直接开除。 例子五的架构师鼓舞着我们前行(做死) 每天都在做死的路上

2019-12-05 - 黄马 👍(3) 💬(1)

没有遇到什么有意思的性能问题 感想,性能问题的解决,依赖人对整个计算机运行的理解 对程序运行环境的理解:什么语言、什么系统、什么CPU、什么硬盘等等 有可能出现哪些问题,重点观察对应的指标,印证猜想,找对应的方案

2019-12-02 - 锋子小串串 👍(2) 💬(1)

感谢庄老师,带我重新认识了不一样的性能世界。

2020-03-09 - 西西弗与卡夫卡 👍(2) 💬(1)

早期为了快速发展业务,公司使用了Ruby,开发是快,但扛不住多少访问量。后来业务验证之后,就更换成Java。在不同业务阶段,在快速验证和提升性能之间选择不同策略。

2019-12-03 - 蔡森冉 👍(1) 💬(1)

老师我是一个测试主要是功能和业务,遇到问题是公司3000用户的特殊购物网站,需要线下资质审核过了才能注册使用网站购物,也就是实际业务流程最大在线用户数在3000左右。但是用着32核128g数据库,一个4核16g和8核32g的服务器,30M专线。到周年庆时cpu暴增到90多,数据库一直卡死,然后增加大量硬件。秒杀页面正常秒杀未开始时候需要多次尝试才能进入到页面。真的很头疼,然后自己开始性能学习

2020-03-30 - :) 👍(1) 💬(1)

老师讲得太好了!这课性价比 太高了!

2019-12-03 - humor 👍(1) 💬(1)

以前在一个方法上使用了synchronous关键字,自己测试觉得没问题,发布到线上之后,系统就特别慢,各种超时…以后再也不敢随便用锁了

2019-12-03 - 夜空中最亮的星 👍(1) 💬(1)

老师讲的很好,写出跑的飞快的代码的程序员很让人佩服

2019-12-02 - 故事、自己写 👍(1) 💬(1)

不求一字万金,一字千金即可~

2019-12-02 - 志鑫 👍(0) 💬(1)

用golang写了例2的benchmark,的确像老师说的那样,ij方式要快! 速度比 102:9 Running tool: /usr/local/go/bin/go test -benchmem -run=^$ -bench ^(BenchmarkFor_IJ|BenchmarkFor_JI)$ -v goos: darwin goarch: amd64 BenchmarkFor_IJ-4 102 12360520 ns/op 1254901 B/op 0 allocs/op BenchmarkFor_JI-4 9 113365872 ns/op 14222222 B/op 0 allocs/op ``` golang package main import "testing" const n = 4000 func BenchmarkFor_IJ(b *testing.B) { var arr [n][n]int for c := 0; c < b.N; c++ { for i := 0; i < n; i++ { for j := 0; j < n; j++ { arr[i][j] = i + j } } } } func BenchmarkFor_JI(b *testing.B) { var arr [n][n]int for c := 0; c < b.N; c++ { for i := 0; i < n; i++ { for j := 0; j < n; j++ { arr[j][i] = i + j } } } } ```

2019-12-09 - arsterc 👍(3) 💬(0)

赞! 以前都是零碎的学习性能方面的知识, 现在可以系统学习了. 期待!

2019-12-03 - 权奥 👍(3) 💬(0)

遇到过快速启动200个Python进程,触发了系统oom,导致一个重要服务被kill的问题

2019-12-03