32 可扩展架构的基本思想和模式

软件系统与硬件和建筑系统最大的差异在于软件是可扩展的,一个硬件生产出来后就不会再进行改变、一个建筑完工后也不会再改变其整体结构。例如,一颗CPU生产出来后装到一台PC机上,不会再返回工厂进行加工以增加新的功能;金字塔矗立千年历经风吹雨打,但其现在的结构和当时建成完工时的结构并无两样。相比之下,软件系统就完全相反,如果一个软件系统开发出来后,再也没有任何更新和调整,反而说明了这套软件系统没有发展、没有生命力。真正有生命力的软件系统,都是在不断迭代和发展的,典型的如Windows操作系统,从Windows 3.0到Windows 95到Windows XP,直到现在的Windows 10,一直在跟着技术的发展而不断地发展。

今天我们进入架构可扩展模式的学习,这部分内容包括分层架构、SOA架构、微服务和微内核等,先来聊聊架构的可扩展模式。

软件系统的这种天生和内在的可扩展的特性,既是魅力所在,又是难点所在。魅力体现在我们可以通过修改和扩展,不断地让软件系统具备更多的功能和特性,满足新的需求或者顺应技术发展的趋势。而难点体现在如何以最小的代价去扩展系统,因为很多情况下牵一发动全身,扩展时可能出现到处都要改,到处都要推倒重来的情况。这样做的风险不言而喻:改动的地方越多,投入也越大,出错的可能性也越大。因此,如何避免扩展时改动范围太大,是软件架构可扩展性设计的主要思考点。

可扩展的基本思想

幸运的是,可扩展性架构的设计方法很多,但万变不离其宗,所有的可扩展性架构设计,背后的基本思想都可以总结为一个字:拆!

拆,就是将原本大一统的系统拆分成多个规模小的部分,扩展时只修改其中一部分即可,无须整个系统到处都改,通过这种方式来减少改动范围,降低改动风险。

说起来好像挺简单,毕竟“拆”我们见得太多了。一般情况下,我们要拆一个东西时,都是简单粗暴的。例如,用推土机拆房子、用剪刀拆快递包装、用手撕开包装袋等,反正拆完了这些东西就扔了。但面对软件系统,拆就没那么简单了,因为我们并不是要摧毁一个软件系统,而是要通过拆让软件系统变得更加优美(具备更好的可扩展性)。形象地说,软件系统中的“拆”是建设性的,因此难度要高得多。

按照不同的思路来拆分软件系统,就会得到不同的架构。常见的拆分思路有如下三种。

- 面向流程拆分:将整个业务流程拆分为几个阶段,每个阶段作为一部分。

- 面向服务拆分:将系统提供的服务拆分,每个服务作为一部分。

- 面向功能拆分:将系统提供的功能拆分,每个功能作为一部分。

理解这三种思路的关键就在于如何理解“流程”“服务”“功能”三者的联系和区别。从范围上来看,从大到小依次为:流程>服务>功能,单纯从概念解释可能难以理解,但实际上看几个案例就很清楚了。

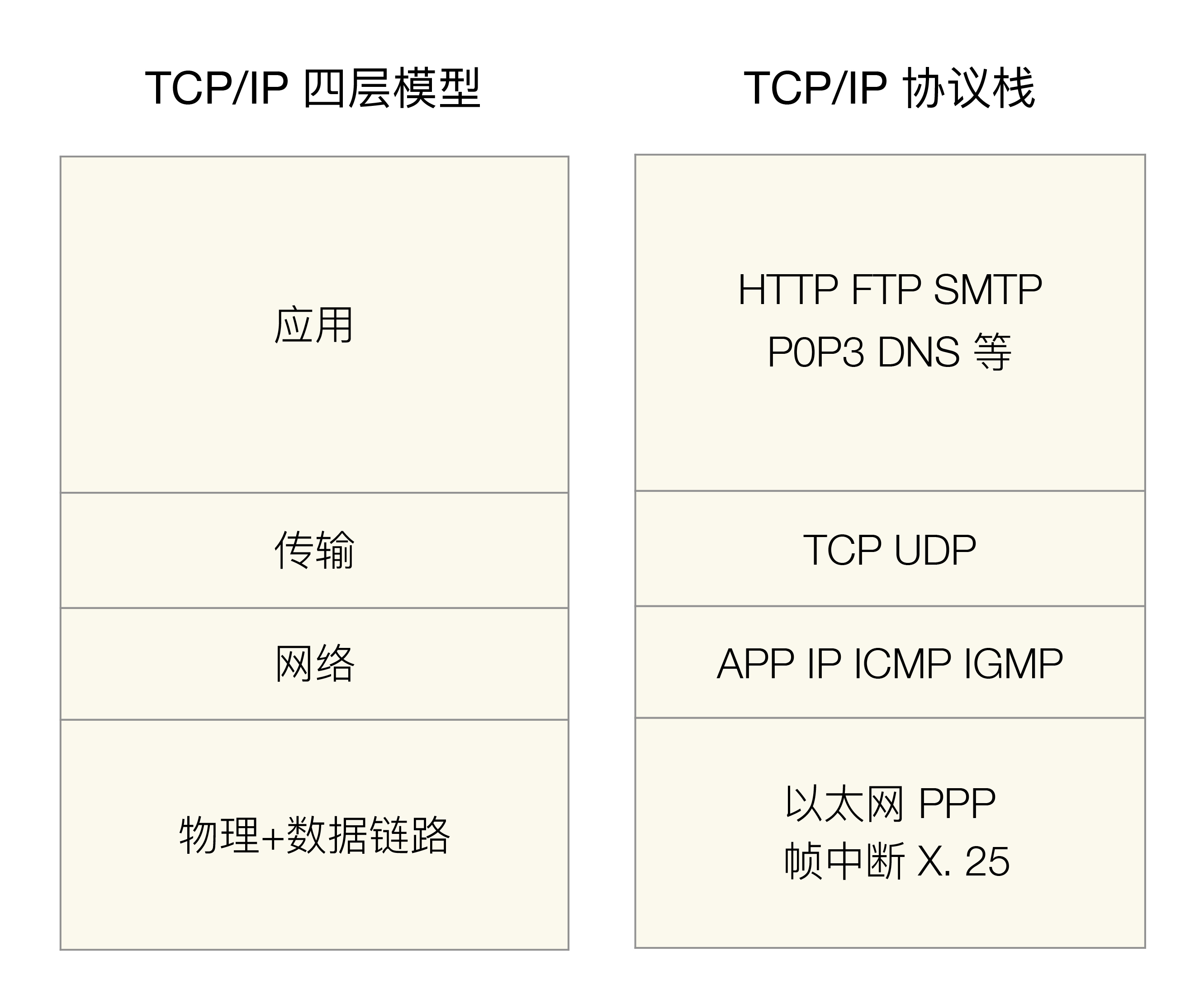

我以TCP/IP协议栈为例,来说明“流程”“服务”“功能”的区别和联系。TCP/IP协议栈和模型图如下图所示。

- 流程

对应TCP/IP四层模型,因为TCP/IP网络通信流程是:应用层 → 传输层 → 网络层 → 物理+数据链路层,不管最上层的应用层是什么,这个流程都不会变。

- 服务

对应应用层的HTTP、FTP、SMTP等服务,HTTP提供Web服务,FTP提供文件服务,SMTP提供邮件服务,以此类推。

- 功能

每个服务都会提供相应的功能。例如,HTTP服务提供GET、POST功能,FTP提供上传下载功能,SMTP提供邮件发送和收取功能。

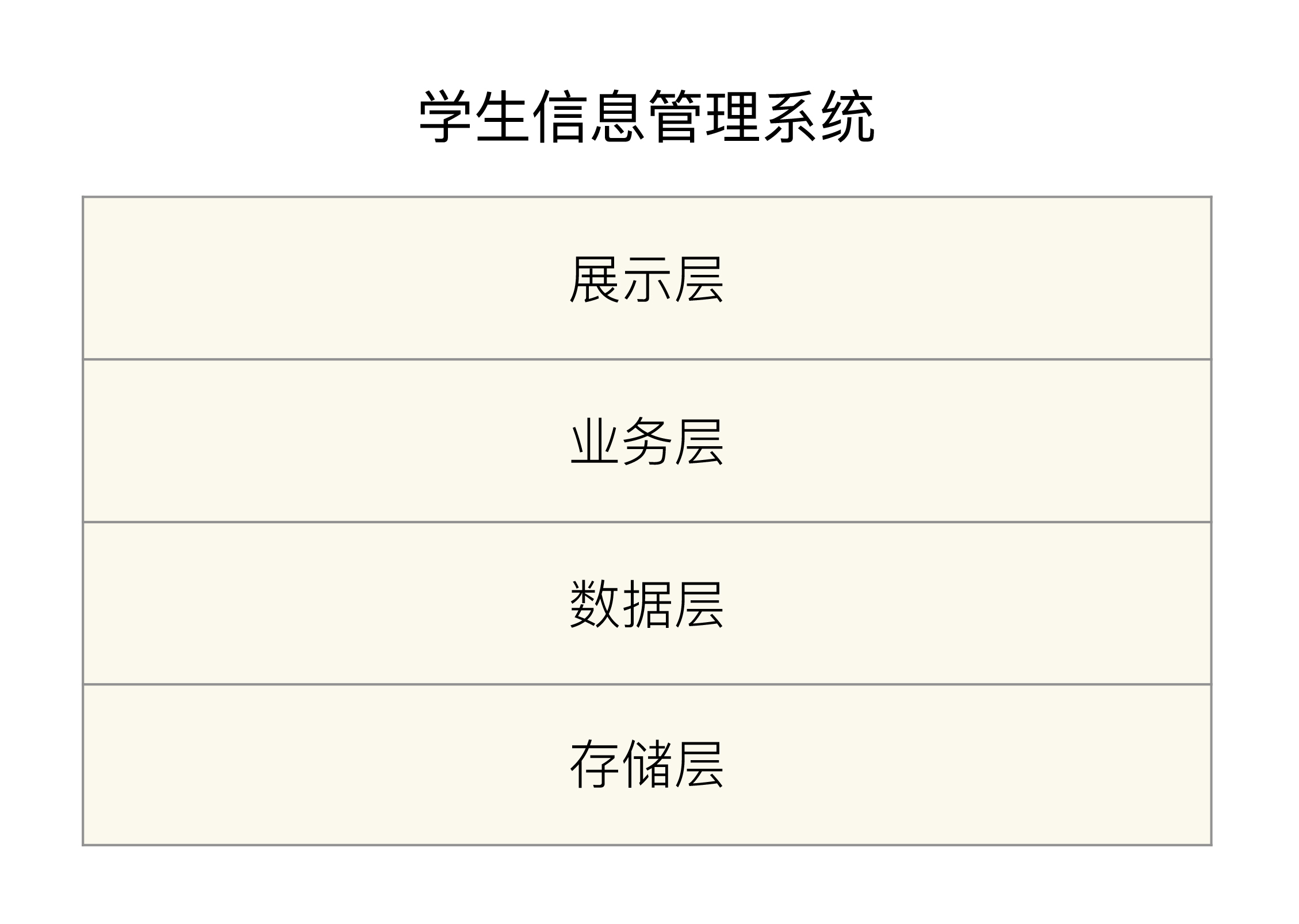

我再以一个简单的学生信息管理系统为例(几乎每个技术人员读书时都做过这样一个系统),拆分方式是:

1.面向流程拆分

展示层 → 业务层 → 数据层 → 存储层,各层含义是:

- 展示层:负责用户页面设计,不同业务有不同的页面。例如,登录页面、注册页面、信息管理页面、安全设置页面等。

- 业务层:负责具体业务逻辑的处理。例如,登录、注册、信息管理、修改密码等业务。

- 数据层:负责完成数据访问。例如,增删改查数据库中的数据、记录事件到日志文件等。

- 存储层:负责数据的存储。例如,关系型数据库MySQL、缓存系统Memcache等。

最终的架构如下:

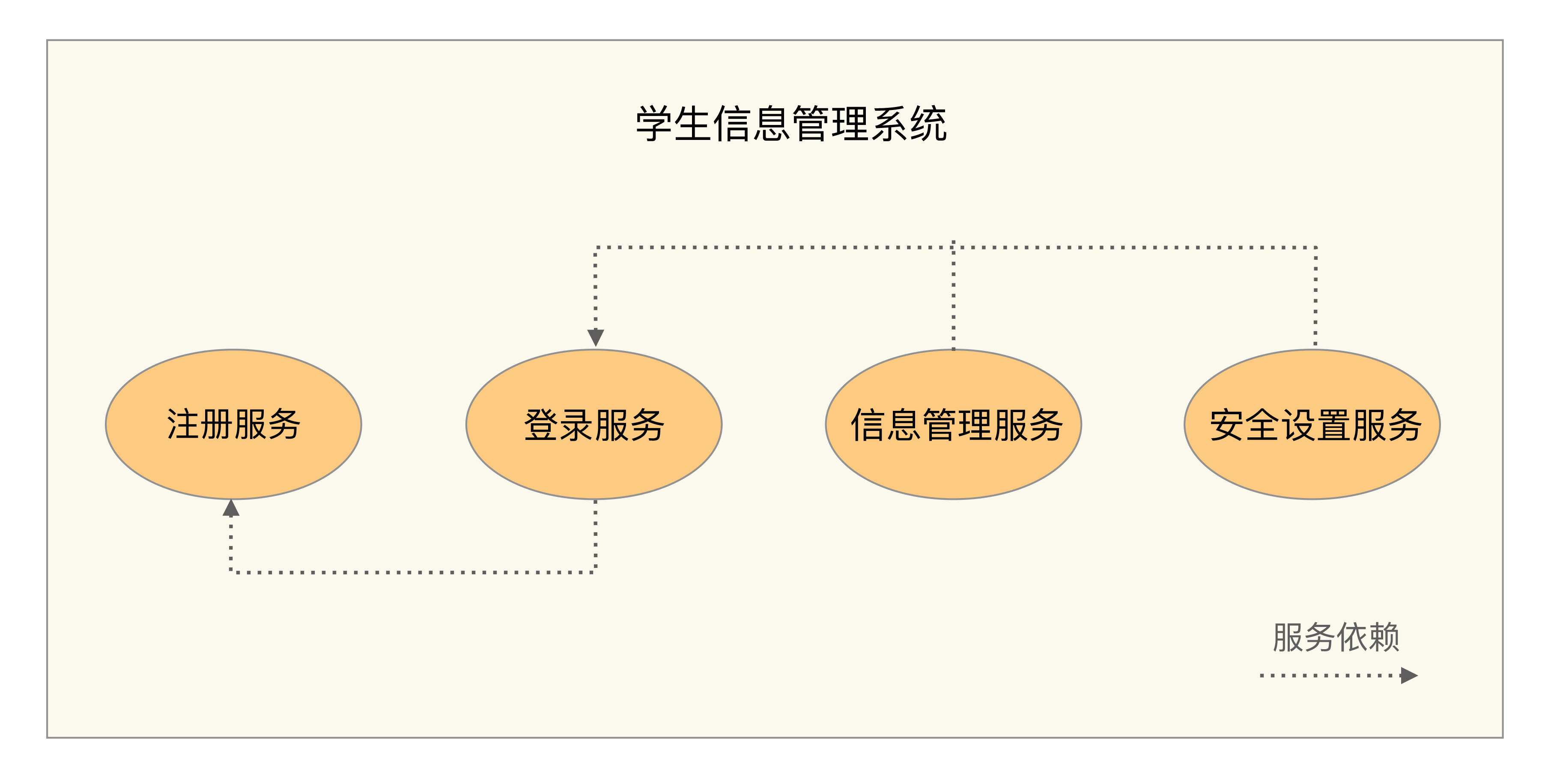

2.面向服务拆分

将系统拆分为注册、登录、信息管理、安全设置等服务,最终架构示意图如下:

3.面向功能拆分

每个服务都可以拆分为更多细粒度的功能,例如:

- 注册服务:提供多种方式进行注册,包括手机号注册、身份证注册、学生邮箱注册三个功能。

- 登录服务:包括手机号登录、身份证登录、邮箱登录三个功能。

- 信息管理服务:包括基本信息管理、课程信息管理、成绩信息管理等功能。

- 安全设置服务:包括修改密码、安全手机、找回密码等功能。

最终架构图如下:

通过学生信息管理系统的案例可以发现,不同的拆分方式,架构图差异很大。但好像无论哪种方式,最终都是可以实现的。既然如此,我们何必费尽心机去选择呢,随便挑选一个不就可以了?

当然不能随便挑,否则架构设计就没有意义了,架构师也就要丢掉饭碗了。原因在于:不同的拆分方式,本质上决定了系统的扩展方式。

可扩展方式

当我们谈可扩展性时,很多同学都会有一个疑惑:就算是不拆分系统,只要在设计和写代码时做好了,同样不会出现到处改的问题啊?例如,在面向服务拆分的案例中,增加“学号注册”,就算是不拆分为服务,也可以控制修改的范围,那为何我们要大费周章地去拆分系统呢?

在一个理想的环境,你的团队都是高手,每个程序员都很厉害,对业务都很熟悉,新来的同事很快就知晓所有的细节……那确实不拆分也没有问题。但现实却是:团队有菜鸟程序员,到底是改A处实现功能还是改B处实现功能,完全取决于他觉得哪里容易改;有的程序员比较粗心;有的程序员某天精神状态不太好;新来的同事不知道历史上某行代码为何那么“恶心”,而轻易地将其改漂亮了一些……所有的这些问题都可能出现,这时候你就会发现,合理的拆分,能够强制保证即使程序员出错,出错的范围也不会太广,影响也不会太大。

下面是不同拆分方式应对扩展时的优势。

1.面向流程拆分

扩展时大部分情况只需要修改某一层,少部分情况可能修改关联的两层,不会出现所有层都同时要修改。例如学生信息管理系统,如果我们将存储层从MySQL扩展为同时支持MySQL和Oracle,那么只需要扩展存储层和数据层即可,展示层和业务层无须变动。

2.面向服务拆分

对某个服务扩展,或者要增加新的服务时,只需要扩展相关服务即可,无须修改所有的服务。同样以学生管理系统为例,如果我们需要在注册服务中增加一种“学号注册”功能,则只需要修改“注册服务”和“登录服务”即可,“信息管理服务”和“安全设置”服务无须修改。

3.面向功能拆分

对某个功能扩展,或者要增加新的功能时,只需要扩展相关功能即可,无须修改所有的服务。同样以学生管理系统为例,如果我们增加“学号注册”功能,则只需要在系统中增加一个新的功能模块,同时修改“登录功能”模块即可,其他功能都不受影响。

不同的拆分方式,将得到不同的系统架构,典型的可扩展系统架构有:

- 面向流程拆分:分层架构。

- 面向服务拆分:SOA、微服务。

- 面向功能拆分:微内核架构。

当然,这几个系统架构并不是非此即彼的,而是可以在系统架构设计中进行组合使用的。以学生管理系统为例,我们最终可以这样设计架构:

- 整体系统采用面向服务拆分中的“微服务”架构,拆分为“注册服务”“登录服务”“信息管理服务”“安全服务”,每个服务是一个独立运行的子系统。

- 其中的“注册服务”子系统本身又是采用面向流程拆分的分层架构。

- “登录服务”子系统采用的是面向功能拆分的“微内核”架构。

专栏后面的内容我将详细阐述每种可扩展架构。

小结

今天我为你讲了可扩展架构的一些基本思想和方式,希望对你有所帮助。

这就是今天的全部内容,留一道思考题给你吧,规则引擎是常用的一种支持可扩展的方式,按照今天的分析,它属于哪一类?

欢迎你把答案写到留言区,和我一起讨论。相信经过深度思考的回答,也会让你对知识的理解更加深刻。(编辑乱入:精彩的留言有机会获得丰厚福利哦!)

- 鹅米豆发 👍(108) 💬(3)

面向流程、面向服务、面向功能,这三个的命名,面向服务和面向功能还可以,面向流程这个容易让人误解。 面向流程,大概指的是数据移动的流程,而不是业务流程。分层架构的本质,就是固定的内核,移动的数据。 规则引擎的扩展方式,可以用下排除法。 首先,肯定不是分层架构,即不是面向流程的,因为规则引擎主要作用在业务层。 其次,也不应该是面向服务的,因为规则引擎都是跨越多个服务的。 规则引擎和插件式架构,解决的都是功能扩展的问题。微内核架构就是一种插件式架构。 所以,规则引擎应该是面向功能的扩展方式。

2018-07-10 - feifei 👍(34) 💬(1)

规则引擎由推理引擎发展而来,是一种嵌入在应用程序中的组件,实现了将业务决策从应用程序代码中分离出来,并使用预定义的语义模块编写业务决策。接受数据输入,解释业务规则,并根据业务规则做出业务决策。 规则引擎是将业务决策与业务分离,它提供的还是决策功能,我觉得是面向功能,我没使用规则引擎的经验!不知道这样理解是否存在问题?

2018-07-10 - 东 👍(28) 💬(3)

面向服务和面向功能,这两个概念感觉十分难以区分,某个功能也可以做成一个微服务,某个微服务也可以认为是一个功能,求教二者的差别。谢谢华仔

2018-07-11 - 钱 👍(15) 💬(1)

课后思考及问题 1:拆——不仅仅是许多房二代产生原因,还是所有可扩展性系统架构的精髓。 在看正文之前我稍微想了一下,发现能做到水平扩展的,比如:web服务、微服务、数据存储服务等,加上一些机器就能一起扛量,都是流量的路由和中转,对应的服务够纯粹,可以独立提供对于的服务。 2:系统拆分的模式? 2-1:面向流程——分层架构,数据流程非业务流程 2-2:面向服务——微服务,倾向于站在外部视角而言 2-3:面向功能——微内核,倾向于站在内部视角而言 3:规则引擎是常用的一种支持可扩展的方式,按照今天的分析,它属于哪一类? 规则引擎没具体弄过,不过我感觉类似状态转换,是一个功能型的东东。也可通过排除法比较清晰的,看出它应该属于面向功能的类型。

2019-09-01 - 正是那朵玫瑰 👍(13) 💬(1)

规则引擎是嵌入应用程序的一种组件,我们也一直想引入来解决复杂多变的规则变化,而规则应属某项功能,比如我们在p2p行业,想筛选出种子用户,可能会有很多的条件限制,如投资额达到多少,投资的频率等等,而这些条件又会经常变化,于是用规则引擎抽离出来,从这个角度看规则引擎应该是面向功能拆分(筛选种子用户是属于一项功能)。不过我觉得规则引擎还可以编排流程,比如有A,B,C,D四个流程, 1、当满足条件1时走A-->B-->C-->D 2、满足条件2时走A-->B-->D 3、满足条件2时走A-->B-->C 从这个角度来说是不是也可以认为是面向流程拆分,不知道理解是否正确?

2018-07-10 - 天外来客 👍(12) 💬(1)

规则引擎是嵌入的一种功能组件,就像计算引擎一样,属于功能级的概念,应该属于面向功能的拆分。 另一方面,即使把规则相关的部分做成服务,仅就规则引擎来讲,它也是功能级的概念,而非流程或者服务。

2018-07-26 - 慎独明强 👍(8) 💬(1)

总结下今天所学到的内容。可拓展架构的基本思想就是拆,拆又分为流程拆分,服务拆分,功能拆分,三个粒度是越来越小。在工作中首先是按照业务流程拆分为不同的服务,小服务为了支持可拓展按流程拆分为合单、过滤拦截、冻结、查询库存、预售、寻仓等,再每个小流程按功能去拆分为不同的接口,再通过配置化实现这些接口的组装或者说调用链,来实现可配置化的支持业务。有新增业务,只需增加配置项和接口,不会影响到其他业务功能。

2020-08-07 - 沧海一粟 👍(5) 💬(1)

面向服务的拆分成独立的子系统,如文中所讲的学生管理系统,拆分为注册服务,登录服务,管理系统等子系统,请问老师,这些子系统是自己链接数据库的吗?实际项目都是怎么做的?

2018-07-10 - 11月的萧邦 👍(4) 💬(1)

提高架构的扩展性靠拆,那么拆是也可以提高代码层面的扩展性?比如:两个功能耦合在一个方法里了,通过拆分成两个方法,一个方法里面各完成一个功能,也达到解耦的效果来提供扩展性

2022-04-08 - Will 👍(3) 💬(3)

面向流程是否可以这样理解,比如电商网站下单的流程。登陆、浏览商品、加入购物车、结算、下单、支付、收货、评价等。拆完就是用户服务、商品服务、订单服务、评价服务等。谢谢华仔这么赞的所有章节!

2018-07-17 - Walter 👍(2) 💬(1)

面向功能拆分:微内核架构。 老师,这个微内核架构该怎么理解?

2021-12-17 - 微风 👍(2) 💬(1)

李老师能说说OSGI吗

2018-09-28 - 单朋荣 👍(1) 💬(1)

感觉架构好多思想都是通的,因为分的方式或者架构本身的特性(SOA和微服务,虽然都是面向服务,因拆分力度、架构设计目的、应用场景、服务通信、是否ESB等方面特性,划分为不同架构模式),形成了特定的架构模式(分层;SOA、微服务;微内核)。 为什么说思想通的呢?以云原生为例,可以看做是以服务为拆分粒度(Pod),这是变化点,属业务侧;稳定点,也是通用功能Master:controller组建、API Server等和Slave:kubelet,负责服务注册发现、通信等;单看隔离变化,这里也和“微内核”思想的类似,即将业务变化部分封装在插件里面。 总的来说,架构模式间特性差异明显,但有时也存在关联,尤其思想上较为明显。

2023-07-31 - LWD 👍(1) 💬(1)

面向流程面向服务面向功能感觉都是在强调单一原则,避免设计出你中有我,我中有你的架构;

2023-03-03 - 11月的萧邦 👍(1) 💬(1)

对于整个图书管理系统,有三种拆分方式:按照流程拆,按照服务拆,按照功能拆。在本文案例中,则是选择的按照服务拆分,拆分为了若干个服务。而对于每个服务仍可以继续按照流程、或按照服务、或按照功能继续拆。在本文案例中,注册服务选择了按照流程继续拆分,而登录服务则选择按照功能继续拆分。

2022-02-18