14 垃圾回收(下):揭秘垃圾回收中的算法

你好,我是康杨。

上节课我们聊了JVM是如何定位一个待回收的对象的,这节课我们继续看针对已经定位的垃圾对象JVM是如何进行回收的,也就是JVM中的垃圾回收算法。

垃圾回收算法种类很多,它是不断演进的各种垃圾回收器的理论基础。掌握垃圾回收算法,能帮助我们看清JVM中垃圾回收器的本质和演进趋势。今天让我们从最简单的标记-清除算法开始学起。

标记-清除算法(Mark-Sweep)

标记-清除算法是最早提出并实现的垃圾回收算法,虽然和现在越来越智能的垃圾回收算法相比,标记-清除算法显得非常简单,但是它却是后面这些垃圾回收算法的思想基础和发展之源。可以认为我们现在使用的各种垃圾回收算法都是基于标记-清除算法的思想不断改进、演化而来的,所以标记-清除算法是必须要掌握的。

详细步骤

在标记-清除算法中,我们把垃圾回收的过程划分成标记和清除两个阶段。

- 标记阶段

基于我们在上节课中提到的可达性分析算法,从根对象开始遍历所有的可达对象并标记它们。

- 清除阶段

清除所有未被标记的对象。这个地方需要注意的是清除对象的顺序并不影响算法的结果。最简单的清除算法就是逐一检查每个对象并释放未被标记的对象。

优劣势分析

标记-清除算法的一个重要挑战在于如何有效地处理空间碎片,因为每次回收后内存中都会存在大量不连续的碎片,即使这些内存碎片的空间总和足够装下这个对象,也没办法有效地分配给大型对象,从而影响JVM的性能和可靠性。

标记-清除算法除了会引发碎片化问题,还存在执行效率的问题。因为标记对象和清理对象需要消耗一定的时间,如果遇到拥有大量对象的应用场景的话,可能会导致暂停时间过长。

我们在第 11 讲对象创建部分举过一个在二环盖房子的例子,那个案例所隐含的垃圾回收算法就是这里说的标记-清除算法。所以说,对象的创建与回收相辅相成,相互影响。你也可以复习下第11讲,把这两讲的内容结合在一起理解,相信你会有不小的收获。

复制算法(Copying)

复制算法最早是由 MIT 的 AI 实验室在 1960 年的 Lisp 机器中引入的,之后应用在了很多编程语言中,特别是在处理大量短生命周期的对象时,比如处理Web请求时的临时对象,复制算法简单高效。

在Java SE 1.2之后,HotSpot虚拟机在分代收集的基础上,针对新生代和老年代分别采用了不同的收集方式。在新生代人们更倾向于使用复制算法,而在老年代人们更倾向于使用标记-清理和标记-整理算法。

后来随着G1、ZGC、Shenandoah等新型垃圾收集器的出现,复制算法得到了更广泛的应用。这些垃圾收集器在设计的时候,都对复制算法进行了优化和改进,让这种算法能更高效地处理大规模、持久存活的对象。

详细步骤

和清除算法相比,复制算法效率更高,可以有效地处理大量的内存。在复制算法下,JVM把可用的堆内存分成两个相等的部分,只在其中一部分(From区)里分配对象。另一部分(To区)暂时不使用。所有新创建的对象都会被分配到From区。

复制算法分成标记、复制、清理、交换四个阶段。

- 标记阶段

当From区快满的时候垃圾回收开始工作。这个时候采用的还是上一讲提到的可达性分析算法。

- 复制阶段

这个阶段所有被标记的对象,也就是还在使用的对象,都会被复制到To区。在复制过程中可能会进行一些内存整理操作,让所有被复制到To区的对象都紧挨着排列,中间没有空隙。

- 清理阶段

复制完之后,From区中没有被复制到To区的对象都可以看成是无用对象,JVM会清除From区里所有的内容。

- 交换阶段

这个阶段JVM会交换From区和To区的角色。也就是说下次新对象分配会发生在To区,而这个时候的To区也就变成了新的From区,而原来的From区现在变成了新的To区,准备在未来的某个时刻,新的From区满了之后,用来接收从新的From区复制过来的对象。通过这种方式,复制算法做到了内存管理的高效和连续,减少了内存碎片化的问题。需要注意的是,因为需要保证有足够的内存空间进行对象复制和存储,所以这种算法对内存的使用率要求比较高。

优劣势分析

和标记-清除算法相比,复制算法可以有效地把内存空间划分成两部分,每部分都可以分配给不同的对象,这样就可以省去标记和清除的步骤,大大提高了执行效率。并且因为活动对象会被复制到新的内存区域,只要新的内存区域有足够的空间就不会产生碎片。垃圾收集的同时进行对象的移动和内存分配,没有了标记和清除的过程,应用运行不会被暂停太长时间,解决了垃圾收集的停顿问题。

虽然复制算法有很多优点,但是缺点也同样明显。最主要的就是内存利用率低的问题。复制算法需要把内存空间分为相等大小的两部分,但只使用一部分,这导致可用内存空间只有原来的一半。虽然可以省去标记和清理的步骤,但它还是会消耗大量的时间在对象的拷贝上,特别是在对象的生命周期比较长的时候,更加繁琐,会导致整个系统的运转速度变慢。

所以在实际的生产实践中,一般是以复制算法为基础,使用它的衍生版本。

复制算法改进版(Copying Advanced)

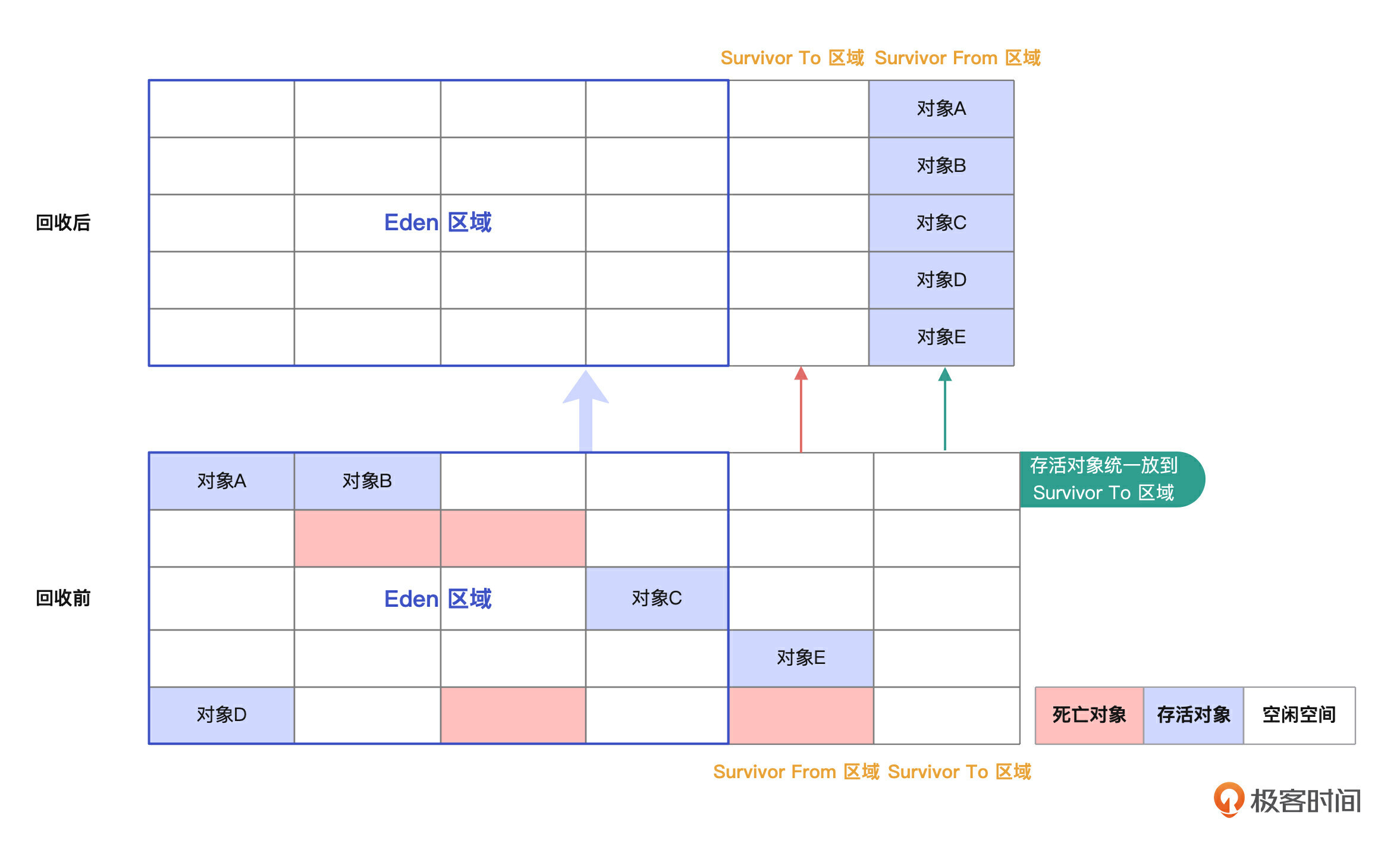

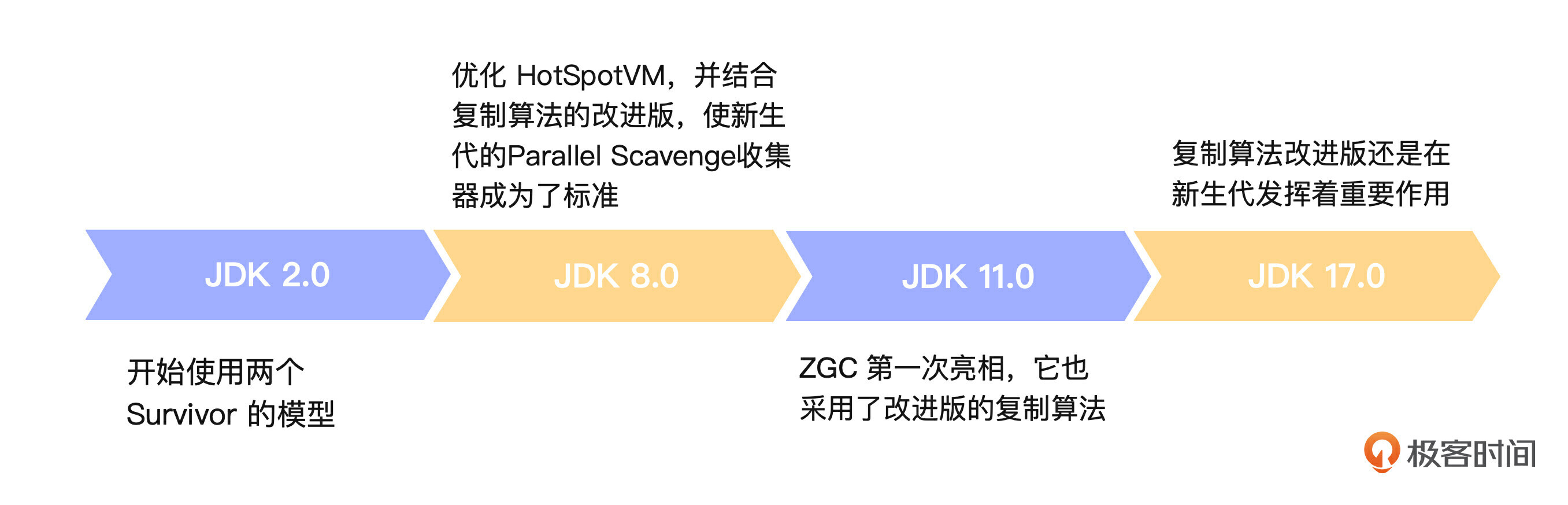

复制算法的问题在于它只能利用其中一半的内存空间,使其他的空间浪费掉了。这就促使改进版的复制算法出现了。在这个改进版中,它把内存空间分成一个比较大的Eden区和两个小一点的Survivor区,这个模型从 JDK 2.0 版本后开始使用。

就像搬家一样,我们会把 Eden区的东西分好类,该回收的回收,还存活的对象会搬到 Survivor To 区域,然后再把原来的Survivor From子区中还存活的对象也搬到Survivor To 区域,Survivor From子区清空。

每次垃圾回收周期结束后, Survivor To区就会成为Survivor From区,两者角色互换,开始新一轮的垃圾回收。

但是,如果Survivor空间不够用了,我们就需要老年代(更大的内存资源)来帮忙。

这个算法在JDK各版本中的演进如图所示:

总的来说,复制算法改进版解决了一般复制算法在内存利用上的问题,避免了将内存“一刀两断”的情况。分配对象内存更加简单和快捷,只需简单的指针判断和位移即可。但是,这个算法的垃圾回收过程需要暂停用户线程,所以如果 Survivor空间突然间不够用了,就可能会导致提前进行 Full GC,这也就意味着扩大了回收范围,影响性能。

这种模型适用于对象存活率比较低及多核 CPU 的环境。但是,我们需要留意 Survivor 区域的使用情况,避免这个区域空间不足引发不必要的 Full GC。我们可以通过参数设置来调整 Eden 和 Survivor区的大小来满足具体的需求。

标记-压缩算法(Mark-Compact)

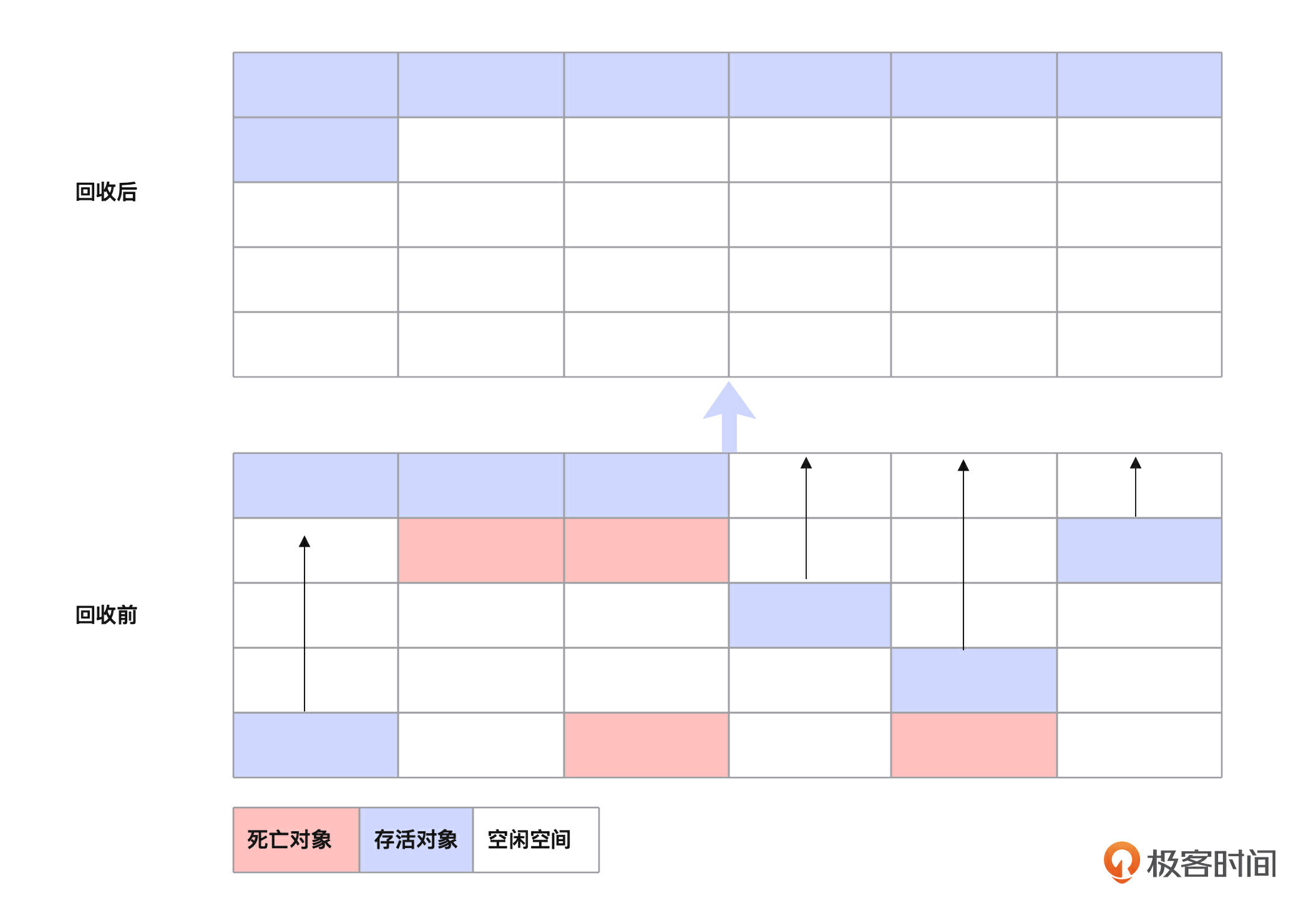

标记-压缩算法就是把要留下的对象统一放到一边,然后一次性清除掉另一边所有的空间。这个算法是为解决标记-清除算法和复制算法带来的空间碎片化问题而出现的。

它的特别之处在于,它很好地利用了压缩手段,就像积木一样,把没用的方块移走,留下可利用的空间。这样就能有效地改进内存的使用,节省内存资源并提高使用效率。跟复制算法不一样的地方在于,这个算法不需要分割内存,所以它不会浪费内存。

在早期的Java版本中,比如JDK 1.0 至 2.0,垃圾回收的方式都是用的标记-压缩算法。但从JDK 3.0 开始,新生代开始用复制算法,而老年代就用标记-清除-压缩技术,这是为了提高编程效率和准确性。

这里的清除只是标记-压缩算法的一部分功能,这样在回收后,“压缩”这一步就留给了用户自己来决定,可以通过设置JVM参数 -XX:-UseCMSCompactAtFullCollection 来决定是否在Full GC后进行压缩整理。

详细步骤

这个算法有3个阶段。

- 标记阶段

这个阶段采用的同样是可达性分析算法。从对象的引用根(Root)开始,追踪所有的引用路径,找到所有可达的对象,并对它们进行标记。这些对象就是目前程序中仍然有用的对象。这个过程也是需要暂停用户线程的,就是为了保证标记的准确性。

- 排序阶段

这个阶段会遍历整个堆内存,把所有标记成存活的对象移动到一端,并调整这些对象的引用地址。这个过程也被称为压缩。

- 清理阶段

移动完对象后,再清理存活对象端以外的内存空间。这个时候,剩下的空闲区域是连续的,不会存在内存碎片。这个阶段也是需要暂停用户线程的。值得注意的是,在进行压缩的过程中,需要更新所有引用移动对象的引用关系,保证它们的引用关系正确。因此,这个阶段是比较耗费时间的。

优劣势分析

这就是标记-压缩算法的基本步骤,它综合了标记清除和复制算法的优点,不仅减少了内存碎片,而且没有浪费太多内存空间,所以在许多 JVM 中都是 Full GC 的首选算法。

分代收集算法(Generational Collection)

最后,我们来聊下JVM中最经典的分代收集算法。在实际的生产环境中,每个Object都具备独特的生命周期,有的Object的生命周期很长,有的则很短。因此,在GC时考虑对象存活的年龄并进行相应地处理,有助于提高收集的效率。

基于这个原理,Java堆被划分成新生代和老年代两个区域。早期的JVM版本中,大都使用分代收集算法。JDK 8的新一代用户一般会选择Parallel Scavenge收集器,而老一代则会选择Parallel Old收集器。G1收集器是从JDK 7开始出现的,在后续版本中也做了一些优化和完善工作,它微调了分代的模式,采用了Region的概念来适应新生代和老年代的动态调整。到了JDK 17,分代思想在G1、ZGC和Shenandoah GC中仍发挥着核心作用。

详细步骤

分代收集算法主要分为3个阶段。

- 初始分配阶段

这个阶段新创建的对象首先在新生代的Eden区分配。当Eden区域达到极限的时候,Minor GC会被激活,它会清除所有无用的对象,而那些能够持续存在的对象会被加入Survivor区域。一般这个阶段会采用复制算法进行。

- 对象晋升阶段

经过多次Minor GC后,仍然活跃的对象会被晋升到老年代。这个阶段采用标记-复制算法进行。Major GC可以有效地处理Java堆里所有可能的变量。在这个过程中,我们可以通过标记-清除-整理的方式来实现对堆的有效管控。

- 内存调整

经过Full GC后,如果还是没办法满足内存需求,就会抛出OutOfMemoryError。

优劣势分析

分代收集算法可以对新创建的临时对象进行高效的内存回收。对于存活周期长的对象,由于发生GC的频率比较低,所以整体上可以提高内存回收的效率。但是如果老年代频繁执行GC,应用的吞吐量会下降。在实际生产实践中,需要手动调整新生代和老年代的大小以及晋升阈值,才能达到理想的性能,但这也增加了使用复杂性。

重点回顾

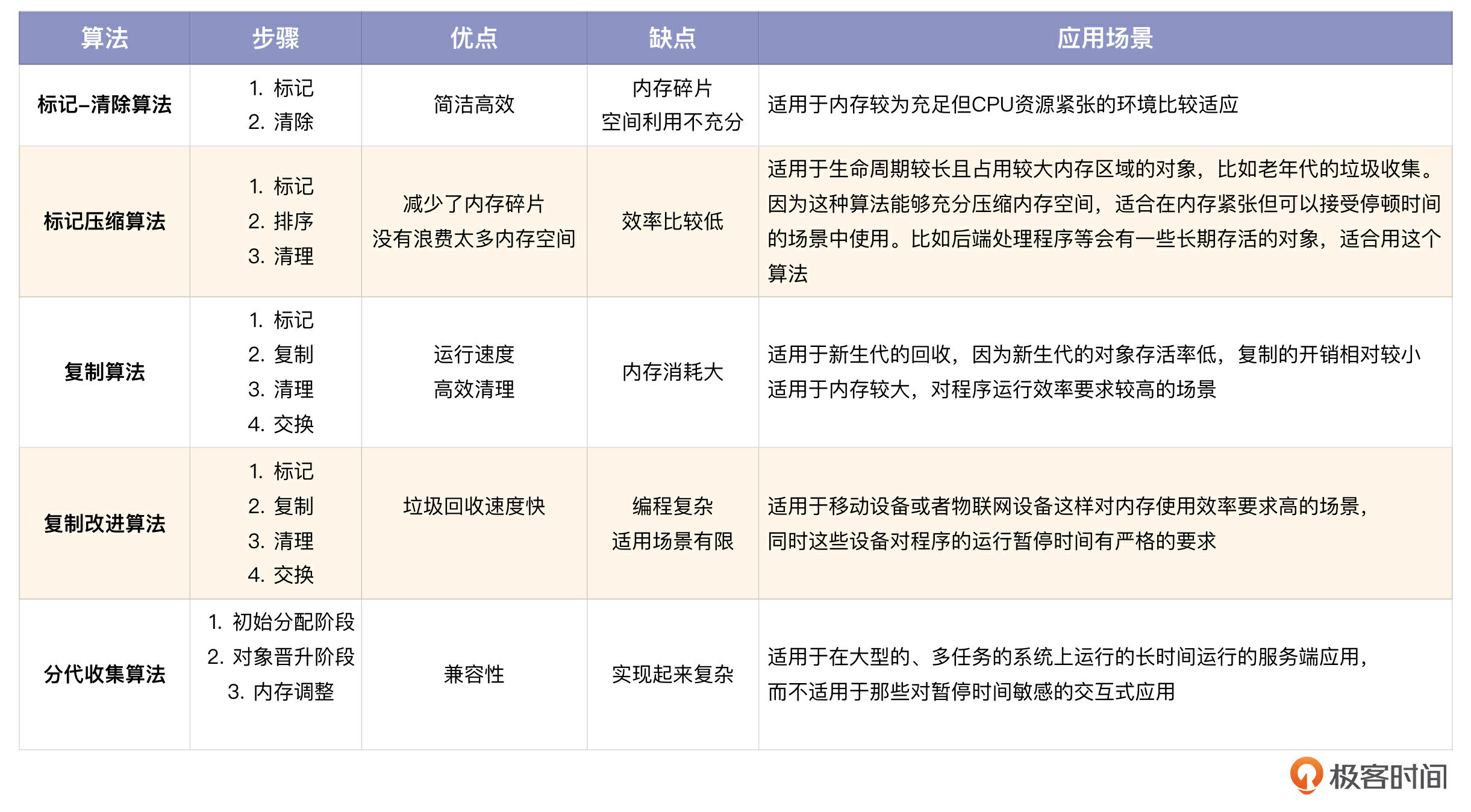

这节课,我们介绍了JVM中的垃圾收集算法,包括标记清除、标记压缩、复制、复制改进和分代收集等算法。

- 标记-清除算法简洁高效,却留下内存碎片,使空间利用不充分。

- 为了解决这个问题,标记压缩算法通过移动活动对象以连续化空闲空间,但效率比较低。

- 复制算法则以高效地清理全部空间为代价,提高运行速度,但消耗内存过大。

- 复制改进算法在此基础上进行优化,提高垃圾回收速度,但编程复杂,适用场景有限。

- 分代收集算法则对于各类型应用场景都有更好的兼容性,但实现起来更复杂。

我们从JDK版本的演进中可以看到,这些垃圾回收算法不断优化更新的过程,现在我们的选择也越来越多了,在实际的生产实践中,我们需要根据具体应用场景的需求进行权衡决策,在执行效率和内存利用率之间找到平衡,选择合适的垃圾回收算法。

思考题

学完了这节课的内容,相信你对垃圾回收算法有了基本掌握,你可以回顾下你日常使用的各种垃圾回收器,它们背后采用了哪些垃圾回收算法?

欢迎你把你的想法和心得分享到评论区,也欢迎你把这节课的内容分享给需要的朋友,我们下节课再见!

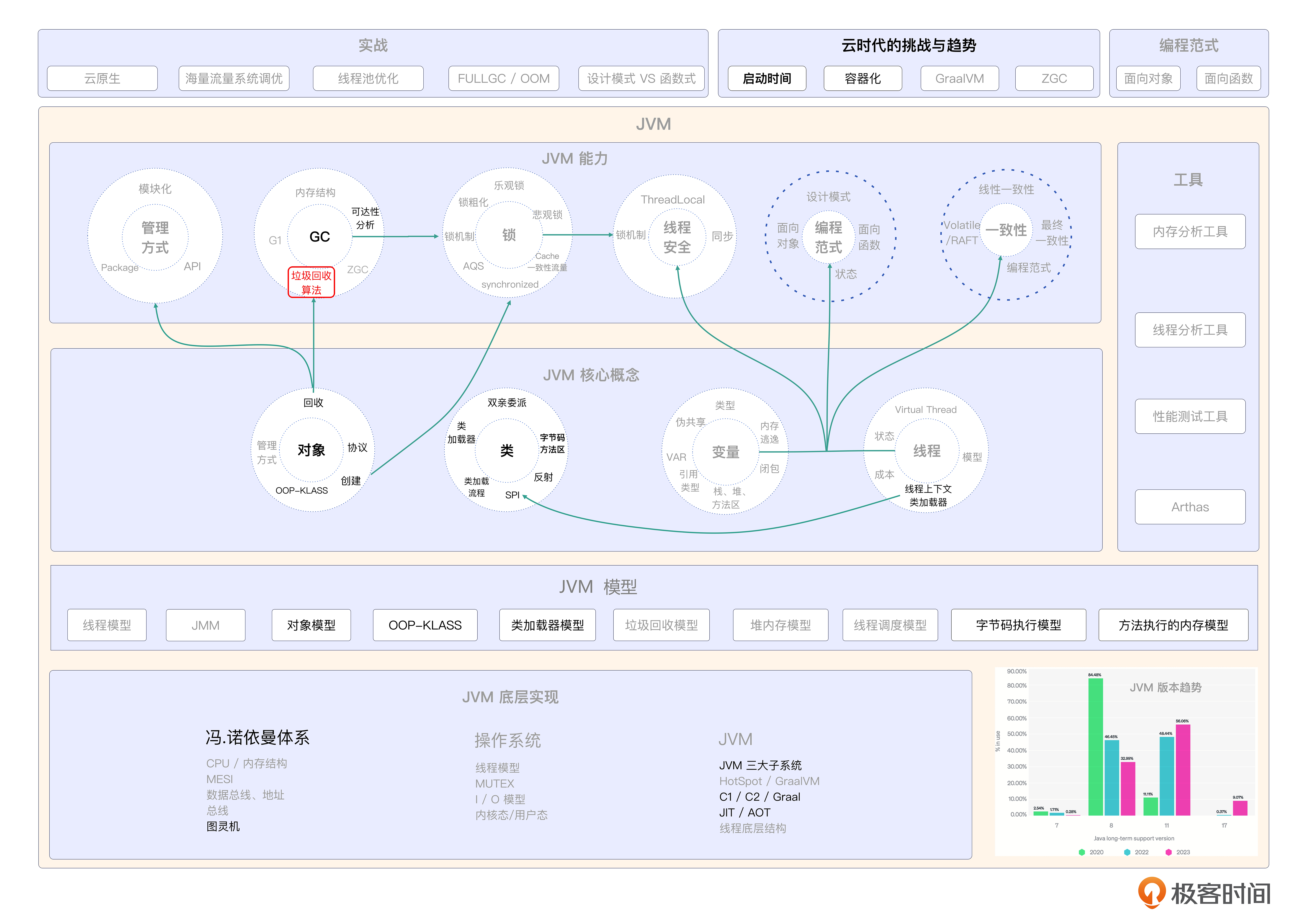

💡 点亮你的知识框架图

- peter 👍(1) 💬(0)

请教老师几个问题: Q1:“清除”在物理层面是怎么操作的?擦除该部分内存的数据吗? 或者将该部分内存全都置为0吗? Q2:复制算法的改进版本,“需要大量编程”,是业务层面的编码吗?还是指JVM实现部分的编码? Q3:垃圾收集,是JVM创建线程进行收集吗? Q4:程序员写程序能感觉到GC吗?

2023-09-20 - 3.0的A7 👍(0) 💬(1)

标记清除和标记压缩,是一个东西吧,我看有的人说是标记清除,有的说是超级压缩

2024-03-01 - 。 👍(0) 💬(0)

感觉讲的比较笼统,Eden,Survivor具体是指什么,感觉没讲明白。

2023-12-07