18 我的实践:这门“产品创新课”本身

你好,我是苏杰。今天是第四篇番外篇,主题比较特别,让我们聊一个正在发生的,你正在参与的案例——苏杰的产品创新课。这一讲里,我会把很多知识点都串起来。

这门课的缘起于2019年7月,我在台北参加了极客邦组织的全球技术领导力峰会(GTLC)。

在会上,我遇到了主办方的老板Kevin,他邀请我做一门和产品有关的课。我当时的第一反应是,产品相关课程都已经那么多了,可能找不到空隙,还是算了吧。但大家跟我说,空隙挤一挤总是有的。

MV Paperwork

于是,我扫了一圈已有的产品课,看看有没有定位的空间。

竞品分析

这其实,就是进入了第一轮MVP——Paperwork的分析阶段。那我们来重点说说我是怎么做竞品分析的。

先是直接竞品,避不开的是“得到”上梁宁的《产品思维》《增长思维》,我自己都看过,看下来也有明确区别,梁宁的专栏主要教你怎么想,更宏观,我的课主要教你怎么从0到1地做,更微观。

在这门课的打磨过程中,拉勾也推出了薛军的《腾讯产品启示录》,主要是向腾讯学习。而我的课程中,有更多阿里的、我做孵化器时遇到的、做产品顾问时接触到的各种各样的产品案例。

然后是极客时间上,本身已经有三门和产品有关的课——邱岳的《产品手记》《产品实战》,曲晓音的《硅谷产品实战36讲》,如果这几门课程你都订阅过,你也可以试试做个竞品分析看看它们的区别都在哪。

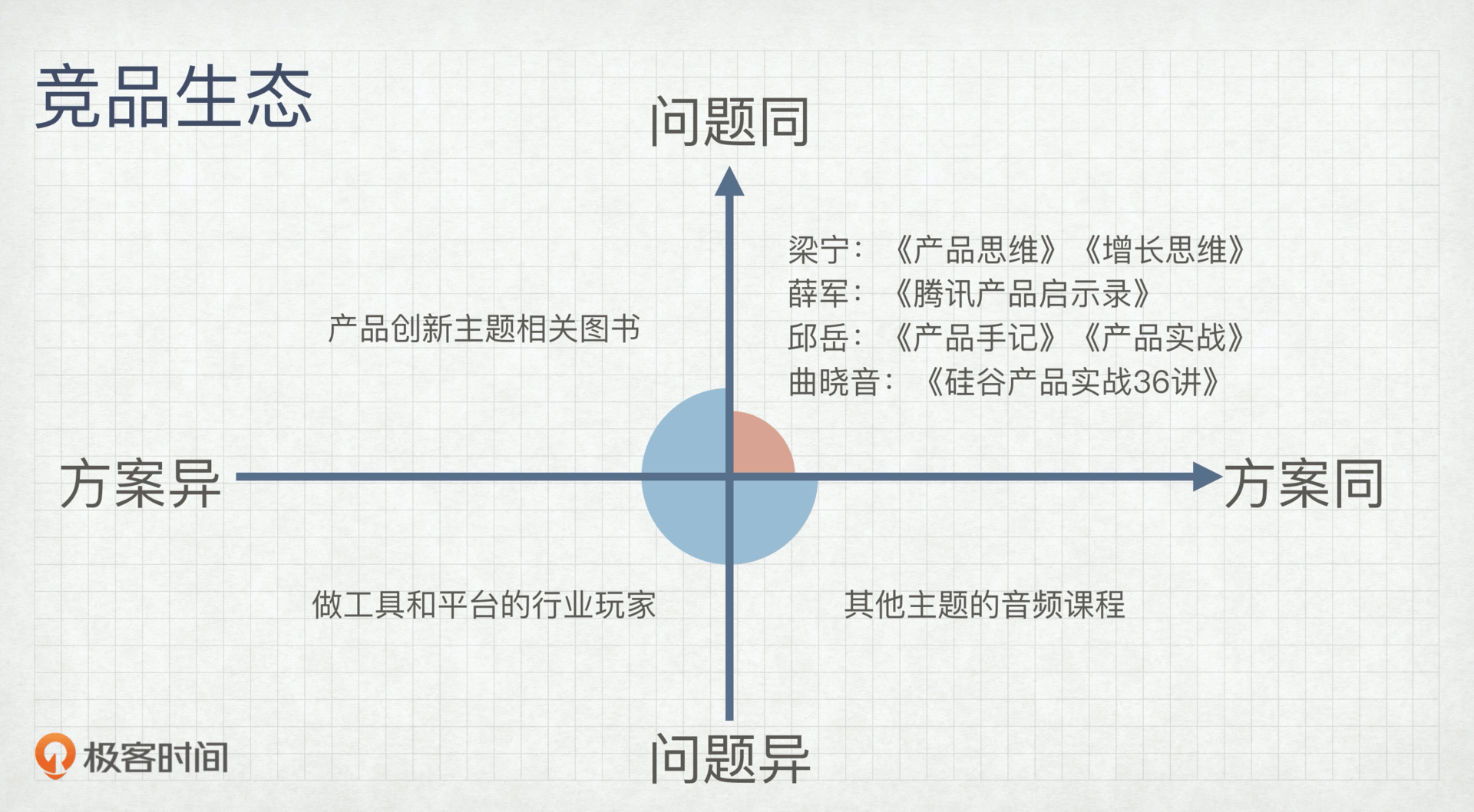

那么这门课的间接竞品是什么呢,我还是用了四象限的分析思路:

- 问题同方案异:比如各种产品创新相关主题的图书,包括我自己的书;

- 问题异方案同:比如其他主题的音频内容,特别是极客时间上的其他课程,大家一起消耗了用户有限的时间和预算;

- 问题异方案异:主要是考虑行业里的其他玩家,做工具的、做平台的,会不会自己来做内容?貌似不会。

理解用户

在我对竞争情况做分析的同时,再来聊聊我对用户的理解,这就不得不提到一个小插曲了。

吴晓波频道几乎也是同时找到我,想做一门产品主题的课程,我觉得两边都是很好的合作伙伴,而且受众差异化很大,极客时间是广义的“程序员”,而吴晓波频道那边是广义的“企业家”,在和双方都充分交流沟通之后,我最终选择了极客时间。

理由很简单,创新有两大风险,市场风险和技术风险,程序员少了企业家会做出没市场的东西,企业家少了程序员啥也做不出来。但程序员可以通过做出海量的创新来试错,还可以通过我的课来提高试错效率,而企业家们本身已经很强了,似乎我帮不上太多忙。

MV Prototype

然后,做这门课程的想法通过了我自己的点子过滤器框架,进入了第二个MVP,Prototype的阶段。

我并没有一上来就做正式的内容,而是做了很多测试,有些测试并不是当下做的,而是很久前就做过的。比如,我在2018年,自己试着推出过一个叫“产品36计”的付费音频课,主要讲一些产品方法在生活中的有趣应用,这让我体会到了,内容型产品分为开阔视野和解决问题两个方向,相比于前者,目前更广泛受众对音频课的期待还是集中在“要解决问题”上。

又比如,我和极客时间的编辑一起在正式决定做课之前,反复打磨了三篇样稿,以对焦用户需求与课程内容。

再比如,我们一起试录了一些课程片段,光是开篇词,我自己就尝试了多种风格,有轻快的、激情的、理性的,甚至还有午夜电台风格的。

当然,在这个过程中,极客时间之前几门产品课的学员有参与进来一起打磨,因为他们是最精准的用户。

MV Product

打磨到一定程度后,这门课就进入了第三轮MVP,Product阶段,正式设计、开发了。

大体的流程你也想得到,对于某一篇文章,是这样的,我写初稿,极客时间加用户给反馈,我改稿,如此多轮,定稿,然后把文字转化为适合朗读的音频逐字稿,最后我把稿子读熟,用相对自然的说法把它变成音频。

这门课,一共20多讲,所以在任意时刻,不同篇章会处于不同的阶段,很像我们开发产品时,多个分支并行的情况。所以,我们一起约定了协作的方法,这里只说一个版本号管理的小点,我们把所有的内容都完全在线编辑管理,我的初稿会叫作0.5版,然后极客时间的编辑反馈完毕,会改为0.6,我再改为0.7,小修小改会增加诸如0.71这样的版本号,以此类推,到了终稿,我们会定义为1.0版。

随着这门课程内容的逐步成型,比如我写到这里的时候,大框架和每一篇的主题,初稿基本都定了,我就会开始思考更后面的事情,比如这门课里提到的产品服务系统,简单分享一下。

这门产品创新课,其实只是一个小产品,它会是将来一个产品服务系统里的很小一部分,它主要承担的是2C的线上交付,2C的线下交付呢,会在这门课的基础上,增加更多的内容,变成我的第四本书。而所有2C的交付,属于更大体系里的引流部分,在落地到2B的深度服务类产品上去,比如企业咨询的业务、创业孵化的业务,毕竟,仅仅靠几个小时的在线音频学习,只能管中窥豹地了解一些片段。

然后,我会通过这些2B的业务,积累更多更精彩的案例,梳理出更靠谱的方法论,再转化为2C的内容呈现,以此,形成我整个产品服务系统的闭环。

MV Promotion

内容做得差不多,课程也上线了,产品创新课就要进入第四轮MVP——Promotion阶段了。

推广上,那肯定不能一上来就猛推,我自己是先观察几天,看看用户对内容的反馈,感觉稳了之后再推。然后试探各种可能的渠道,大V合作、自己多年积累的流量池、让已购买用户转介绍返利……等等。当你听到这里,如果觉得内容有价值,也可以分享一下,生成自己的海报,每推荐成功一位用户,有18元的返利,还是不错的哦。相信你也发现了,这也是一种提高“推出去”效率的做法。

我一直说,用户和产品是一体的,协同演化,那么在共同提升产品创新课的价值上,你的每一次分享、转发,都为它做了贡献。

于是乎,我最在乎的成功指标,也一定是和主动分享相关的,而不是付费用户数和收入。

不知道你听到这一段时候,是不是清楚“产品创新课”这个产品已经到了生命周期的什么阶段了?是应该继续拉新的听众呢?还是应该为已有的听众再做点什么来激活?亦或是把部分听众转化为我的B类客户?期待和你一起共创各种玩法。

产品创新的价值在何处

这一讲的最后,我也想再分享一下我对产品创新能创造的价值的思考。我认为产品创新的价值一共有四个层次,这些价值的达成,也是很重要的,也是促使我做这门课的原动力。

1.发明价值

我只要原创性的做出了这门课,这个价值就有了。发明价值是能被称为创新的最最基础的前提,也就是说你得弄点世上原本不存在的新东西出来。有些做产品的人,只是抄抄抄,就是连第一层价值都没有。

我对发明和创新这两个词有着不同的理解:发明,只需要东西新,但创新,还需要“有用”。

有很多被发明出来的科研成果都被束之高阁,只能在实验室里等待适合的应用场景,你可以说它们有发明价值,但暂时还不是创新。因为它们还没有没找到用户价值。

注意,这不是说科研不重要,科学研究当然很重要,如果拉长时间的尺度,你会发现底层的发明经常能带来重大的产业变革。只不过,在商业环境下,我们做产品,不能局限于发明价值。

额外提一句,在这个AI当道的时代,你更要警惕那些连发明价值都难有的工作,比如高速公路收费员、某些流水线上的工人。毕竟,按规则执行标准动作,机器比活人更擅长。

2.用户价值

要有相当多的听众,认为我的课有价值,才算有用户价值。

任何一个产品要达到第二层价值,都不容易。毫不夸张地说,每年上市的新产品中,有90%都缺乏用户价值,是“没人需要的新玩意”。

可你该如何达成用户价值呢?

这需要我们去理解用户、去深挖需求、感受场景,分析竞品等等,这叫想清楚;再把问题转化为合适的解决方案,多快好省地做出来;还需要推出去,让尽可能多的目标用户用上我们的产品。这些内容课程里已经说过很多了、也是做好产品创新,最最基础的标准动作。

3.商业价值

要求这门课赚到的钱,足够cover各方的投入,这个要后面才能核算清楚。

有用户价值的产品中,又有很大一部分没法赚钱盈利,它们要么靠团队的情怀加资金积蓄、要么靠一个更大组织里的其他团队来输血、要么靠风险投资人对未来可能性的认可。

但这些都只能短期解决问题,长期来看,是无法支撑的。所以,一个可以长期独立生存的产品,一定要有自我造血能力。没法创造商业价值的产品,只能是一个真正的闭环产品的部分模块。

一个产品是否有商业价值,也是评判一个产品人是否具备“端到端”能力的标准之一,在大公司里做产品总监、甚至产品副总裁,也未必能训练到这个能力,但要自己创业成功,必须具备这个能力。

4.社会价值

如果这门课的内容,给很多产品带来了正向的改变,那我想,也算是一种社会价值吧。

社会价值的厉害之处在于,一个产品不但自给自足,还产生了正向的外部性影响,可以让更多的社会角色受益。比如,淘宝让有些残疾人,可以通过开网店自给自足。又比如快手,让一些有才华的小镇青年发现了新的可能性。

产品有了社会价值,也就意味着,它在该领域的生态中,占据了相对重要的生态位,不那么容易“死”掉了。

这里我要强调的一点是,在社会价值这一层,最常见的模式是“依次实现”的。如果跳级的话,总会让人感觉哪里有点不对,举两个例子说明一下。

如果一个产品没实现发明价值,而是通过“抄”别人的产品,实现了用户价值和商业价值,这就是一种偷盗的行为。

而一个产品,在还没实现商业价值,没赚到钱的情况下,就想着社会价值,整天谈理想、谈使命、谈情怀的话,则是陷入了一种自以为是的空谈。

这一讲的最后,我祝福一下自己吧,希望这门产品创新课,可以创造更多、更高层次的价值。

思考题

我希望你可以结合自己手头的在做的产品,思考一下,应用这门课讲的方法,你能够创造什么层次的价值?

你可以在留言区写出自己的答案,与我和其他同学一起讨论,也欢迎你把文章分享给你的朋友。

- Xu晓慧 👍(5) 💬(1)

目前这个课程对于我这个用户来说,就是KANO中的亮点功能.我不是产品经理,但是我会去看一些相关的产品课程,对于我这个小白,因为无系统的产品知识基础,感觉课程都是“深入深出”,所以我对这门“深入浅出”的课程会感到惊喜.但是我也有个痒点,是的,我认为课程对我来说非常好,我也会记得一些话,一些概念,但是同样这些概念只是个“印象”,似乎它还没有完全融入到我的血液中,可能是我需要有实践去强化加深这些概念的运用?

2019-11-30 - 晨曦 👍(4) 💬(1)

如何提高产品的商业价值,确实也是很难的,有没有比较好的课程和资料可以推荐学习。

2019-12-05 - leslie 👍(3) 💬(1)

简单的说说自己学习的目的和初衷以及老师对于课程的分析吧。 目的和初衷:"创新"其实很多时候适用于在瓶颈中的人或者事情,就像之前在国内很火的《哪咤之魔童转世》其场景就非常符合当前经济现状下的从业者,放到日本却销量惨烈-不适合当下的日本经济现状。瓶颈或者困境中去只有"创新"求变才能走出当下。 老师的分析:其实老师有一点的定位很准,企业家各种创新天天经历,程序员/IT从业者匮乏的是如果创新;一边是验证有效性,一边是需要思路去改变。这就像有些程序员是一直在开发的路上走下去,有些是自认无法达到顶级科学家的水平然后一路逐渐转型,转型就需要“创新”的思路,这个思路如何去和老师这种产品大牛去沟通-其实是一种困境,只有和老师沟通才能走出困境,通过变去创造自己新的价值。 如同老师的课程中的部分创新书籍购买过,极客时间的产品方面的课程同样购买了不少;就是觉得“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。最初的购买其实只是源自一个从项目经理转产品经理的同行的推荐,可是学习中的一步步的沟通中一个个不一样的切入点的解释,让我知道了自己的创新的方向。 课程虽然开始学习的偏晚,后面学习中的沟通让我受益匪浅。一路的学习和反馈中解开了我的谜团,感谢老师辛勤的付出、坦诚的教诲以及留言区的提点。谢谢老师的分享。

2019-11-29 - Tony.Z 👍(1) 💬(1)

感谢苏杰大神! 我是从2010年的《人人都是产品经理》开始对产品经理有深入了解的,当时在Weibo,考虑过由技术转产品经理。 后来因去了美国就没有转,今年极客时间又看到苏大神的课程,当真受益匪浅! 为苏老师普及产品经理知识, 改变社会的情怀点赞! 衷心祝福.

2021-10-10 - escray 👍(1) 💬(2)

这篇文章应该算是作者现身说法了。 我买了极客时间上的全部四门产品相关的课程,同时还买了得到上梁宁的课,不过认真学的这个是第一个。如果以后真的做产品方面的工作,会把这些课程都认真过一遍。三节课似乎也有一门产品经理的课程,偏网易系。 和写代码一样,即使“懂了许多道理”,仍然需要下场去做一下,才能真正有所提高。 现在的产品创新课的确更适合广义的程序员来学习,如果是在吴晓波频道,给企业家们讲产品,估计是另一门课,从老板的角度出发。 不知道“产品 36 计”是在哪个平台。另外,苏老师的那个产品闭环设计真的很精彩。 对于 Promotion 部分,我觉的更多的是极客时间在推广吧,也可能是我的视野问题,所以没有看到老师直接的推广。 现在这门课应该已经到稳定期或者是衰退期了吧,不过文本本身的价值是一直存在的。我现在也在看很多年之前出版的那本《人人都是产品经理》,相互印证。 “发明只需要新东西,创新还需要有用”,这句话也很棒,让创新的定义更加完整。 没有用户价值的产品,是不是就不应该出现?早些时候,在体制内也看到了许多“创新”产品,用来追赶潮流、申报项目、评功评奖,甚至是消耗预算、中饱私囊。 除非是看重社会价值的公益项目,否则一个产品一定要有商业价值,最好从产品的初始阶段就能够有一定的商业回报,一方面可以缓解创业压力,另一方面只有真金白银才能验证真正的市场需求。 说到社会价值的依次实现,我觉的一个产品可以没有发明价值,但是仍然有用户价值,而只要有用户价值,那么很大程度上就会有商业价值或者社会价值。 举个简单的例子,早期互联网的很多论坛,都是用 discuz 改一改就上线了,发明价值很小,但是给当时的网民提供了交流的平台,在一定程度上提供了社会价值和商业价值。 我手头的资料图书管理系统,发明价值并不大,但是我准备把它开源(之前在网络上并没有找到开源的 Rails 图书资料管理系统),主要是用于自己学习和练手,并且在单位内容实现一定的用户价值。商业价值谈不上,社会价值估计也几乎没有。 如果之后再做产品,希望能够有更多的商业价值和社会价值。

2020-04-09 - ZZjiawe11 👍(1) 💬(1)

老师反复的打磨原型最后才上线的认真态度很感染。很多时候开发都按产品经理讲的做好,测好上线即可。开发完一个进入下一个开发,产品经理也不好意思大改都是微调。和用户不断多频次接触打磨真正的用心才有更好的收获。

2019-12-15 - 老燕 👍(0) 💬(1)

苏老师的产品创新课值得反复回味,创新从发明,到实现用户价值、商业价值甚至社会价值,需要产品人不断的修行,也需要有实践的机遇。 课程确实如苏老师所言,有宏观的听起来热血沸腾,但不知道如何实操;有微观的步步为营,可以了解具体的操作方法。但要真正掌握,确实得有机会实践,而且这个实践机会的成本还不低,致力于成为产品人,可以和产品大牛的交流开始,这门课就是一个很好的契机。

2021-10-09 - Joshua-z 👍(0) 💬(1)

目标转岗or创业,半年来到处刷课囤理论,倒也渐渐地对产品思维、方法有了那么一点感觉;惭愧的是受限于日常条件,苏老师的课都在通勤上学习,但神奇的是,即使此刻不往前翻,闭上眼也能回忆起课程里的创新MVP,四象限竞品分析,Y模型.....虽目前自己的岗位还不是产品,但分享下自己最近的一个感悟,思维方式形成了,做什么都像做产品,那句老话"人人都是产品经理"说的就是这道理吧~

2020-05-07 - 远方 👍(0) 💬(1)

发明、用户、商业、市场这四大价值,有一个明确的导向性,帮我对自己要做的事清晰了很多,感谢老师

2020-04-16 - 许童童 👍(0) 💬(2)

老师的课很好,在我的心目中已经达到了创造第四成价值,推出去这个方向可能还要加点劲,内容层面已经是非常精品了。

2019-11-30 - Yuki 👍(0) 💬(0)

内容型产品:开阔视野、解决问题 不要一上来就猛推,先观察验证 主动分享是更有价值的用户指标 一个产品必须要有商业价值,能够盈利

2024-11-26