16 KANO模型:雪中送炭与锦上添花

你好,我是苏杰。

今天的番外篇,让我们来一起通过一个叫KANO模型的工具对产品功能进行分类和优先排序。

在产品创新的各个环节中,我们都能够看到产品功能分类和优先排序没有做好而造成的惨痛例子。

比如一家初创公司,资金链早就已经吃紧了,却还投入过多的资源给正处在验证期的项目,这样就很危险,叫做“没给基础功能留足资源”。这时候,其实应该把资源优先给能帮助资金开源节流的事情上去。再比如,一个小公司要设计产品某个版本应该有哪些功能时,就不应该把资源过多地投入到“亮点功能”的打磨上。

也许你会问我凭什么能这么说?我相信这一讲的内容会告诉你答案。

KANO模型的应用

今天要说的KANO模型,是东京理工大学教授狩野纪昭(Noriaki Kano)发明的一种对用户需求进行分类和优先排序的实用工具,以分析用户需求对用户满意的影响为基础,体现了产品性能和用户满意之间的关系。

这样的KANO原始模型图不止可以用在产品创新上,在团队管理上也有应用,其实,你如果去深入了解,会发现KANO模型的缘起叫双因素理论,最经典的应用就是工资是保底,奖金是激励,这一讲不再展开,感兴趣的话你可以扩展学习。

有关KANO模型的问卷、分析方法等步骤相信你可以从网络上搜集到,不需我多说,所以这一讲的内容我会专注于为你阐释KANO模型在产品功能视角上的实际应用与技巧,以便你可以灵活应对不同类型的产品功能。

举个例子,你会发现,有一些非常基础的功能,比如一个网站的登录模块,包括忘记密码的找回功能什么的,是非做不可的。这些功能其实没那么高频,性价比也不会很高,可我们为什么必须做呢?要想正确看待和理解这个矛盾,KANO模型正好能为你解惑。

再啰嗦一句,由于KANO模型并不是专门针对产品创新而设计的,所以这一讲里的一些内容,是我在原始模型的基础上做过优化的。

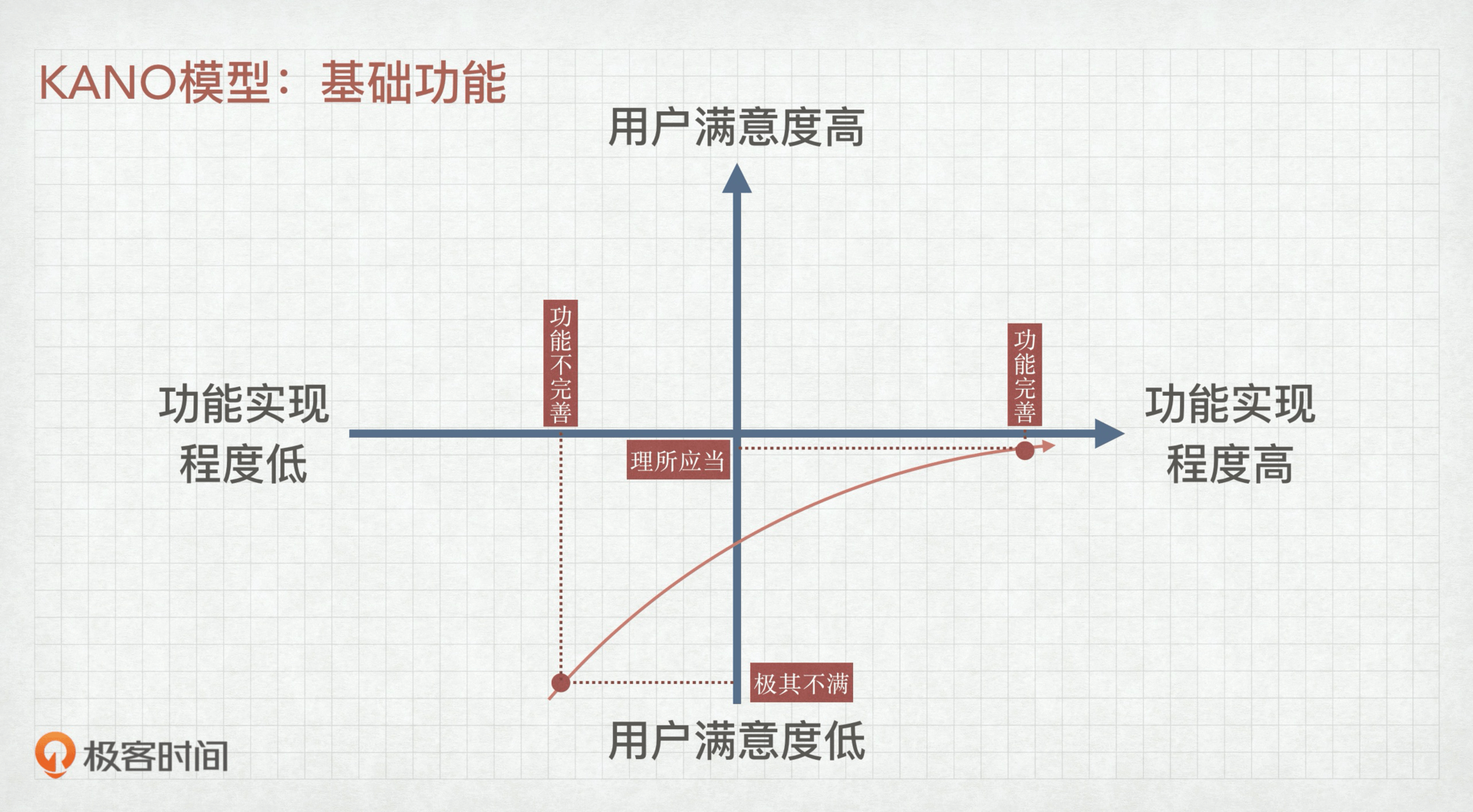

象限图中横轴(x轴)指的是产品功能的实现度,用来表示一个功能有没有做完。最左侧的一点代表功能实现尚未开始,最右侧的一点则代表功能实现已经很完善。纵轴(y轴)指的是用户满意度,越靠近下端表示用户越不满意,越靠近上端表示用户越满意。

而不同类型的功能,在图中有着不同曲线,下面我来为你逐一说明。

1.基础功能

当这类功能没有实现时,用户对产品是“极其不满”的。但是,即使这个功能做得再好,用户也认为是“理所应当”。

你可以在图片中看到,红色的线条代表的是基础功能,我为这条曲线定了两个坐标点。随着功能的完善(x轴数值的增加),用户满意度(对应的y轴数值)虽然有所增长,但并没有突破0点,最多就是趋近于0。

在KANO模型中,呈现这种线条形态的功能叫做基础功能,英文中的说法是Must Have。基础功能是必需要实现的功能点,但它无法带来满意,只能消除不满。

比如,对于手机来说,如果只可以有一个基础功能的话,就是打电话。如果连基础功能都不具备的话,用户根本就不会用我们的产品,所以没有必要再看性价比。唯一正确的做法就是——留足资源先把它搞定。

那么,怎么判断一个功能是不是基础功能呢?这主要靠产品人的领域知识了。

你做某个领域的产品,就得知道该领域有哪些基础功能。比如,要做一个美图的应用,就必须知道它要能拍照,还要有几种基本的滤镜和一些类似拼图这样的核心工具,用来处理拍完的照片。

如果你的领域知识不够,无法做出正确判断,还可以通过问用户两个经典问题来补救:

- 如果产品没有功能A,你觉得如何?请从很满意、一般满意、无所谓、不太满意、很不满意(或5、4、3、2、1)这五个评价选项中选出一个来作答。

- 如果产品有了功能A,你觉得如何?同上给出相应的答案。

然后,在KANO模型图中为以上两个答案对应的坐标点之间做个连线,就能看出这一功能所属的类型了。这个方法对接下来要讲的几类功能同样适用。

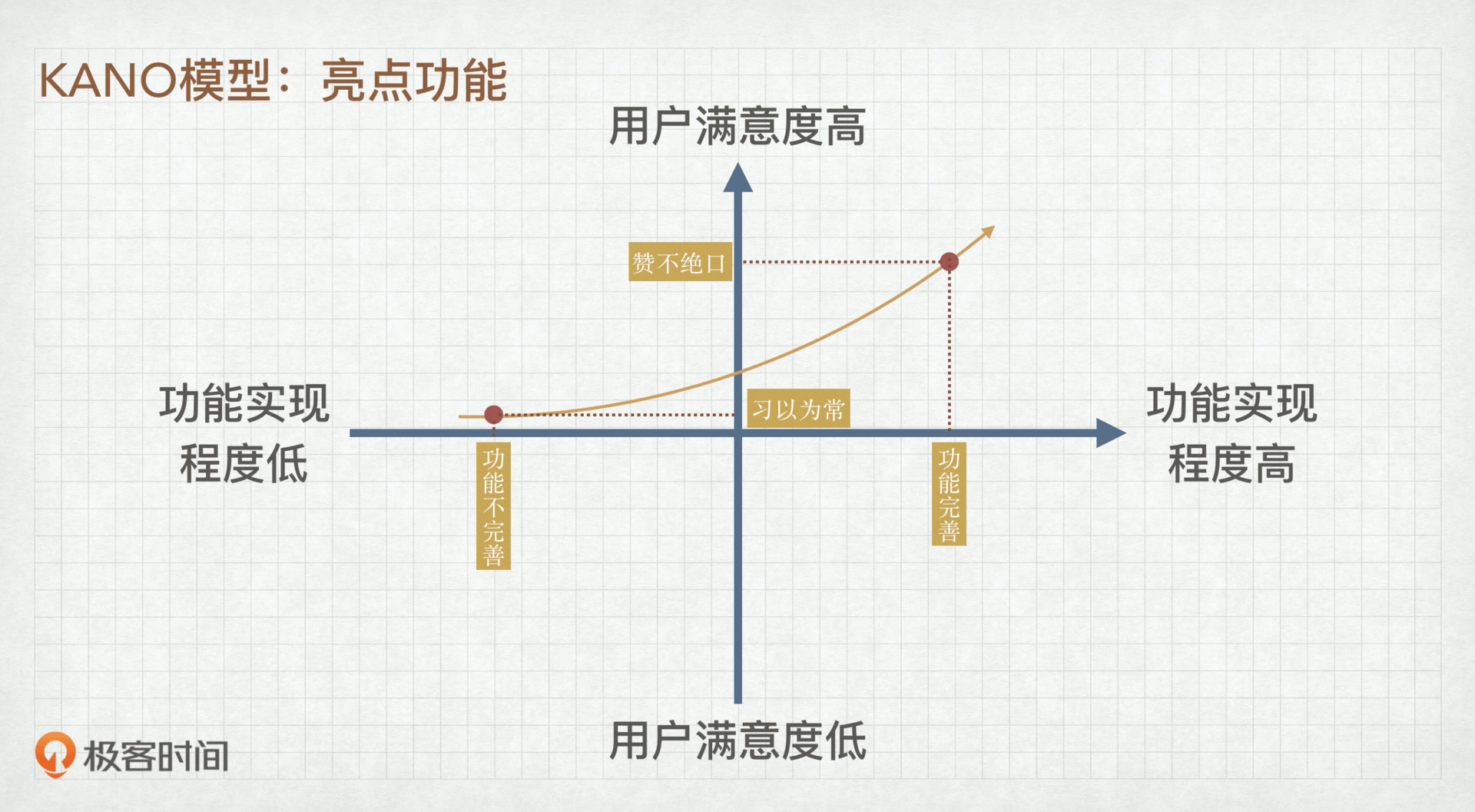

2.亮点功能

当这个功能没有做时,用户并不会不满意或觉得有问题,因为已经“习以为常”。但是一旦有了这个功能,用户就会大为惊喜,甚至“赞不绝口”。为什么会这样?主要因为这些功能通常是新的,用户事先想不到产品居然还能有如此妙用。

你可以在图片中看到,金色的线代表的就是亮点功能。

图中你同样可以看到我为这条曲线定的两个坐标点。随着功能的完善(x轴数值的增加),用户满意度(对应的y轴数值)从0开始增长到一个很大的正数。如果说基础功能是雪中送炭,那亮点功能就是锦上添花,基础功能是止痛药、亮点功能就是是维生素。

比如,若干年前,有谁会想到,手机能当手电筒用,浏览器能通过记忆和联想自动补全你刚开始输入的网址,已发送出去的电子邮件还可以因内容不妥在几秒内撤回……这类功能有一个共同的名字,叫做“亮点”,对应的英文说法是Excited To Have。

亮点是忠诚度、口碑传播的基础。

如今,一个没有亮点的产品,用户也许偶尔会用,但不会与产品建立正向情感连接,更不会主动帮我们传播。想要低成本引流,让老用户带来新用户,产品必须找到自己的亮点。

那么应该做什么样的亮点呢?

常见的亮点特性有“用户没见过”“未经市场检验”和“如果被认可就能获得巨大回报”这几种。由此可知,选择亮点不能一概而论,大公司和小公司,已经很厉害的产品和新生的产品,都会做出截然不同的判断。

小公司和早期产品,应该优选成本低的亮点,仅将其作为锦上添花。

比如很多网站有趣的404页面、很多APP里用心的交互小细节。因为一个潜在的亮点在投放市场之前,并不知道它会不会真的变成亮点。如果投入太大成本去做这样的亮点,对小公司来说往往等于孤注一掷,一旦用户不买账,公司基本就完蛋了。

但对于大公司或很厉害的产品来说,情况则完全不同。

由于大公司在市场竞争中处于领先地位、资源充足,完全可以不用那么在乎成本,做一些可以让自己保持领先地位的亮点,以寻求更大突破。况且,大公司还可以通过大量市场调研和技术预研,在功能推向市场之前就基本确定它是一个亮点,然后再投入大量资源重点研发,把这个亮点打造成领跑市场的杀手锏。

比如华为手机这两年不断引领的拍照能力,像暗光、高倍变焦,就是一个比较典型的例子。这种级别的功能,一定需要投入大量市场、研发的资源,但因为能事先确定必会成为大趋势,先做出来就能引领潮流,而且公司和产品的状态也足以支撑这样的突破,自然不会放过这样的亮点。

怎么做出亮点?这就主要靠对用户人性和心智的理解,因为亮点是用户想不到、说不出的,要求你必须能领先一步,深刻洞察。

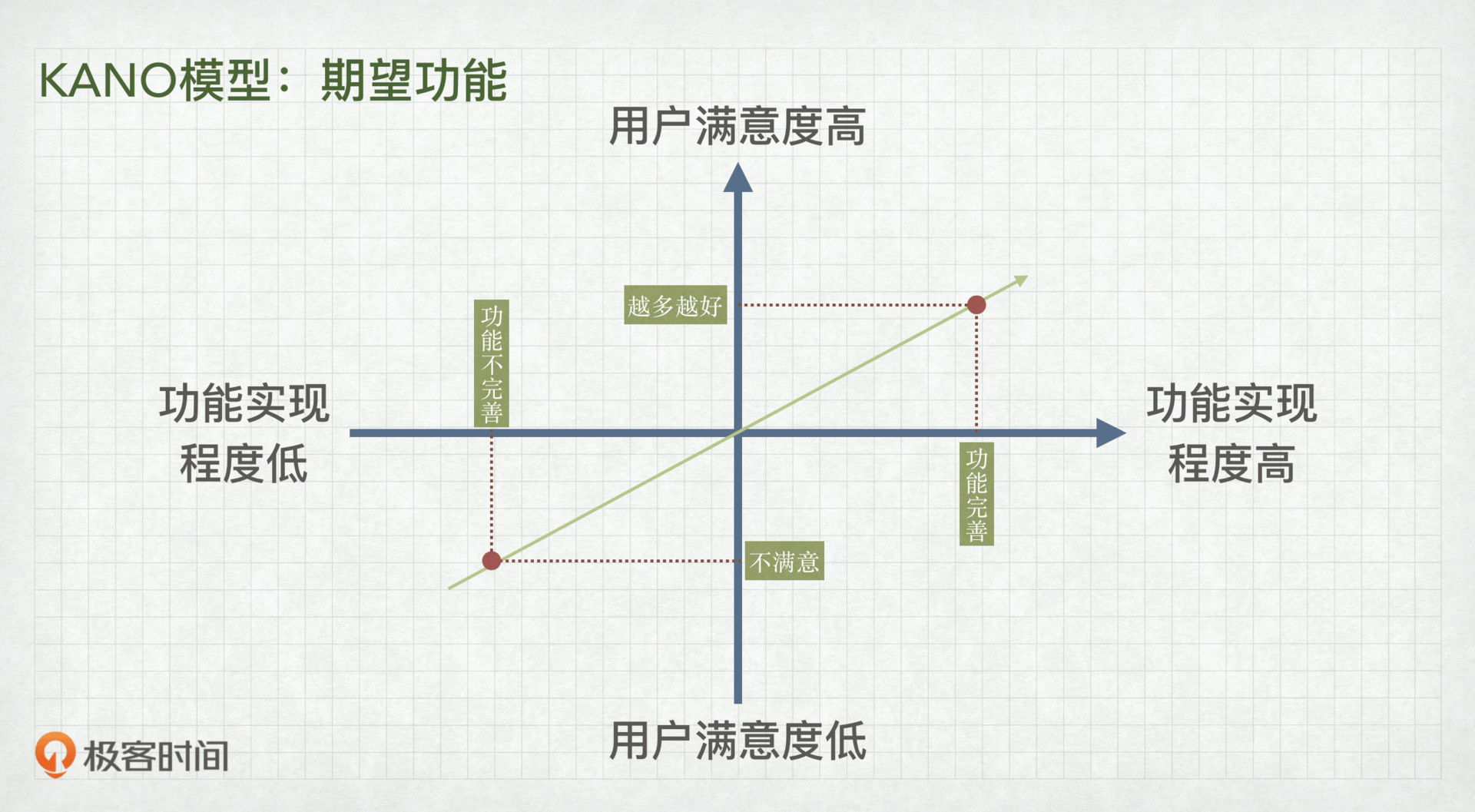

3.期望功能

它的曲线比较平直,这类功能叫作期望功能,对应的英文说法是Nice To Have。

图片中的绿色的线条代表的就是期望功能。

我同样为这条线定了两个坐标点,它是一条直线。随着功能的完善(x轴数值的增加),用户满意度(对应的y轴数值)从负数开始渐渐增长到一个正数,并且穿过坐标系原点。

这类功能,少了用户有点不爽,但还不是无法接受;多了用户会觉得不错,但也不是欣喜若狂,对产品而言往往是“多多益善”。这类的产品功能选择起来也比较简单——先做性价比高的。

之所以取“期望功能”这个名字,是因为这类功能都是用户的期望。比如,你要做一款创新的智能手环,去问用户有什么需求,用户的答案可能是:

- “最好操作简单一些”

- “充电不用太频繁,希望充一次至少用一个礼拜”

- “样子要酷一点”……

这种大多数用户能说得出来的,就是期望功能。

产品具备了期望功能,用户当然会继续使用,但因为缺乏惊喜而不大可能去主动传播。如果只是通过简单地和用户交流来采集需求,最终实现的大多只能是期望功能,这再一次印证了我们之前提到的Y模型中的一个原则:“用心听,但不要照着做”。

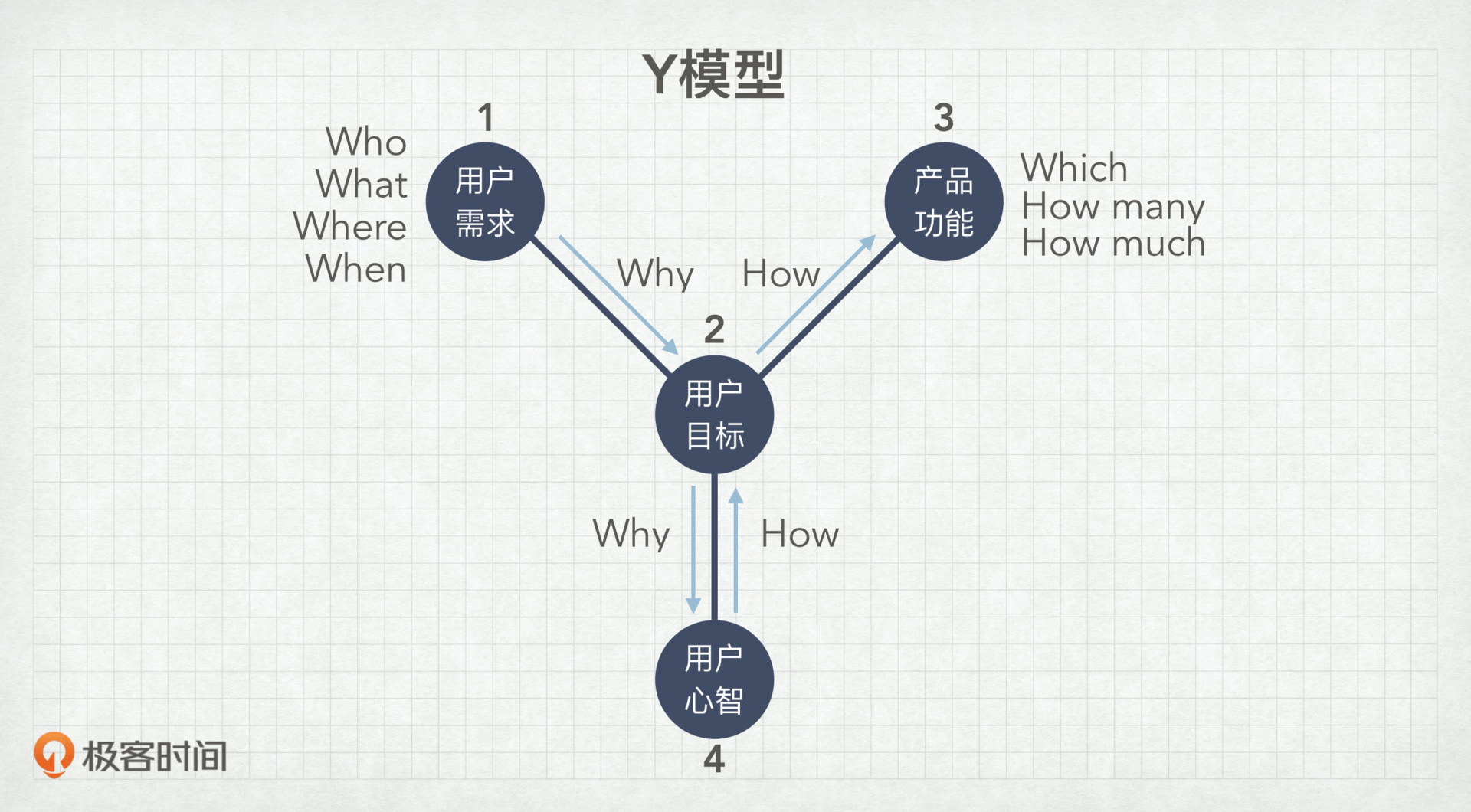

从这个角度再复习一下Y模型吧,里面的“节点1”,既是用户需求的表象,也是用户的期望。

KANO模型从另外一个角度告诉我们,如果只是从“1”到“3”,照着用户说的做,这个产品的功能往往是不完整的。因为用户能告诉你的,只会是期望功能。

用户不会提基础功能,因为他觉得你的产品肯定会有;用户也不会说亮点功能,因为他想不到。

由此可见,做产品是不能抄近道的,必须从“1”往下挖,挖到“2”后用领域知识来补全基础功能,再挖到“4”,这时要通过对人性和心智的理解来提出亮点。

前三类功能的时间演变

我们刚刚讲的前三类功能,还只是在一个时间点上去分析。现在,我们再加入时间维度。

我先说结论,随着时间的推移,一个功能的类型是会变化的,往往会经历从亮点功能到期望功能再到基础功能这样一个完整变迁。

预测未来很难,但可以通过追溯过往来找到适合你的例子。

2000年左右,有少数手机已经可以用来听歌,彻底颠覆了单独使用MP3的用户习惯,所以“可以听歌”明显是个亮点。一、两年后,越来越多的用户意识到手机能听歌的好处,会在参与需求调研时提出“希望你们的下一款手机也可以听歌”,这时“可以听歌”又变成了典型的期望功能。再过去几年,当所有手机都能听歌了,用户就再也不会主动提这个功能,“可以听歌”变成了理所当然的基础功能。

有些新功能因为一直没能成为亮点,最终淡出了历史舞台,而有些基础功能也有可能被新技术替代,慢慢不再被用户需要,这都是时间的力量。现在看一下自己手机里的短信,会发现短信收发这个功能,已经彻底沦落为只用来接收验证码和垃圾广告了吧?几乎所有的短信,收发的对方都是机器,很少是真人,所以已经渐渐变得无足轻重,也许再过若干年,它会完全消失。

时间的推移,也是一个市场逐渐成熟、由俭入奢的过程,越来越多的功能成为基础功能,行业门槛也就随之提升。因此,基础功能常用来满足旧有的存量市场,而亮点功能则更有可能创造一个全新的增量市场。随着市场竞争的日益充分,企业要想胜出,必须不断创新,对市场进行有效细分,以快速找到自己产品的亮点。

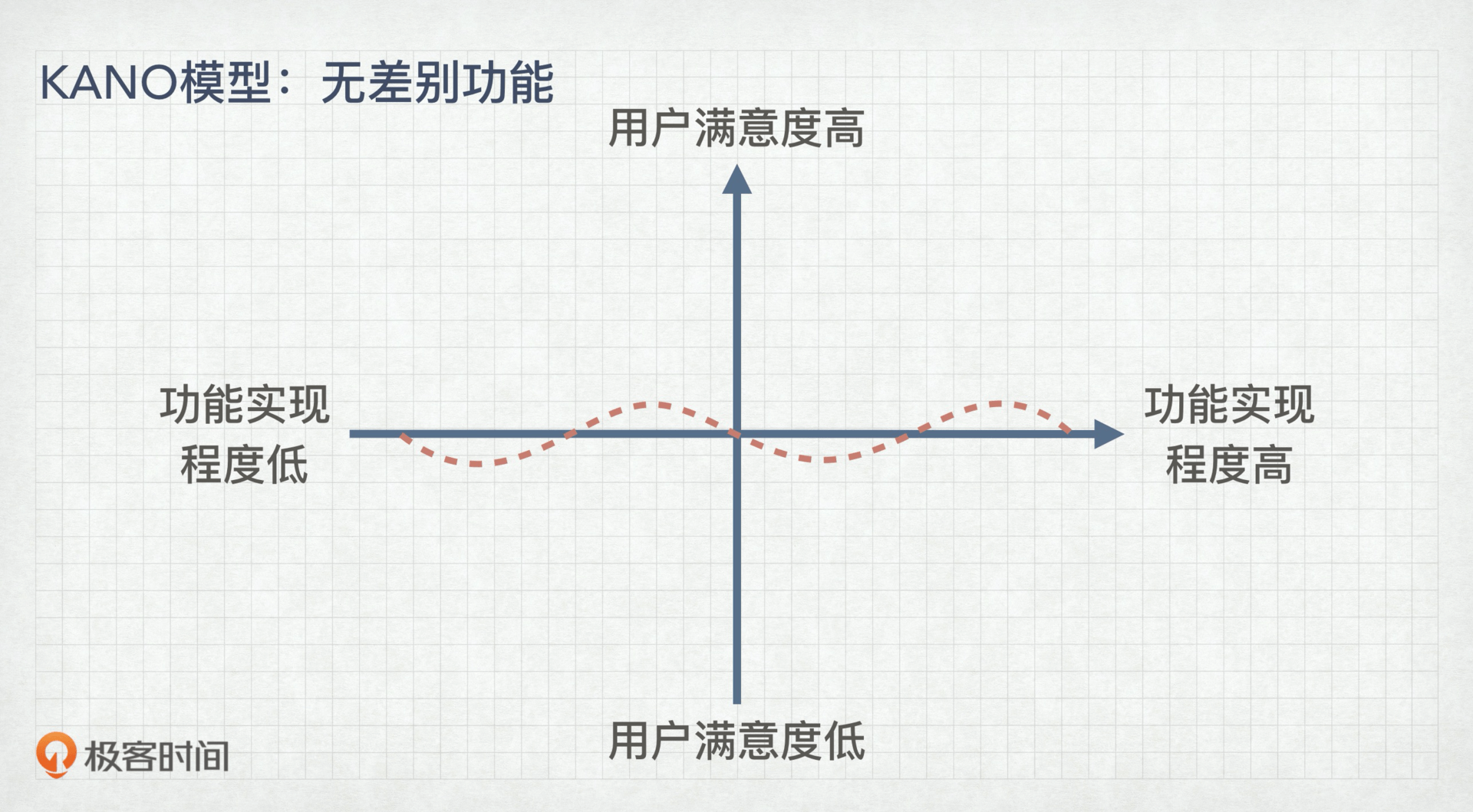

4.无差别功能

接下来,再说第四类功能。它和横轴重叠,做不做,用户对产品的感受是没有变化的。

图片中曲线代表着无差别功能。你在图中可以看到一条与横轴重叠的波浪线。

可能你会觉得奇怪,怎么会有这样的功能呢?举个例子,某产品的某个二级菜单,从后台观察数据,从来没有人点击,这就是无差别功能。

这样的功能怎么应对?当然是不要做。

那么问题来了,如果不做,怎么知道它是无差别功能?所以,我们之前讲过的低成本验证就能派上用场了,我们至少有七种做原型的方法,不是吗?其实,对任何类型的功能,准备做取舍时,我都极力推荐低成本验证的方法。

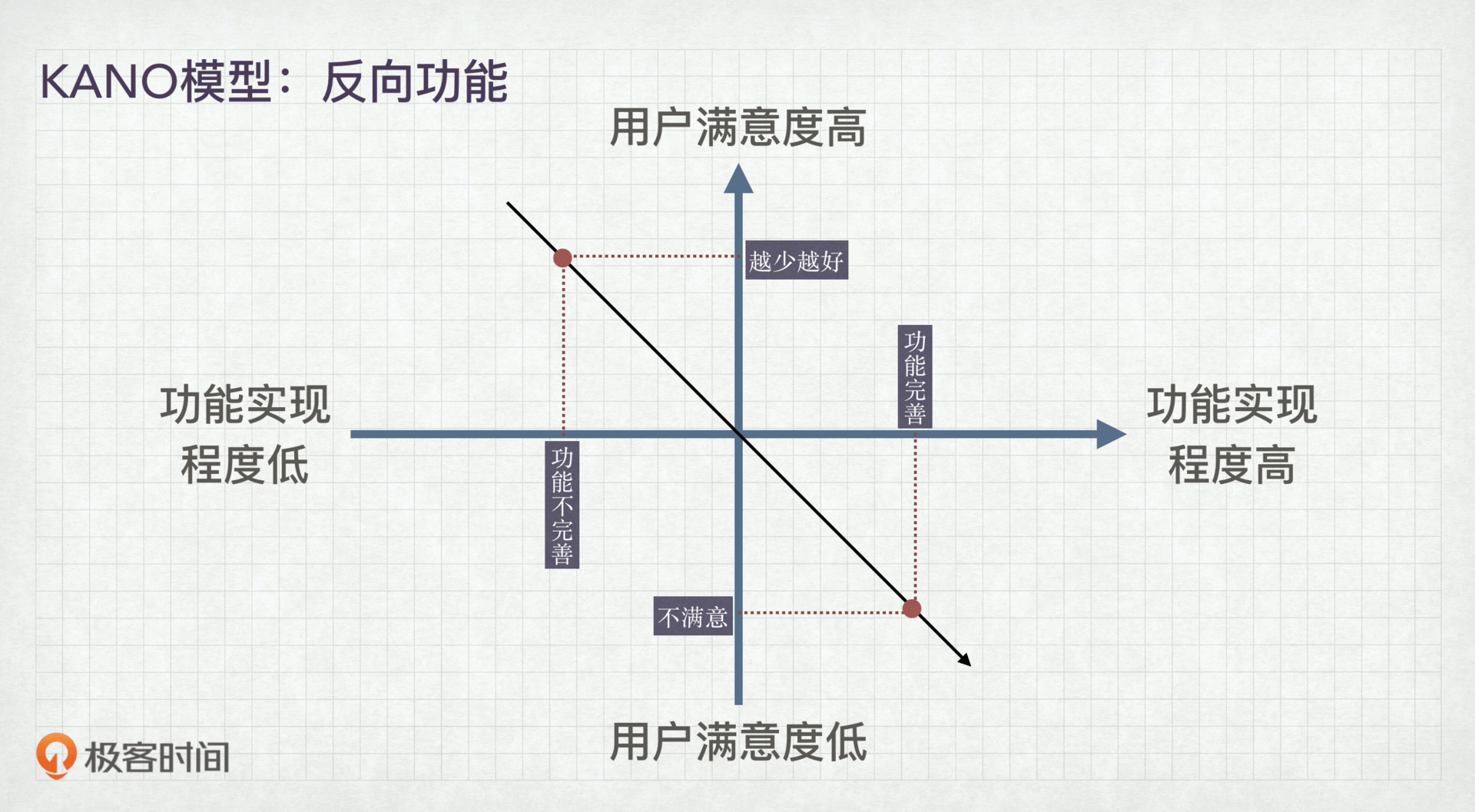

5.反向功能

在KANO模型图中的线条呈现为一条单调递减的直线,你可看到这条线的两个坐标点位置。随着功能的完善(x轴数值的增加),用户满意度(对应的y轴数值)从正减到负,并且穿过图中的原点。

线条代表的含义是做得越多用户越讨厌,这类功能叫做反向功能。

听起来是不是很奇怪?既然用户讨厌,不做这种功能不就好了?可是问题没有这么简单。

比如百度的广告,对普通搜索用户来说,搜索结果页里广告越多,满意度就越差,但对投放广告的用户,肯定希望搜索结果中也里有自己的广告。

这是因为,KANO模型里的纵轴叫用户满意度,而一个产品的用户是多种多样的,不同用户的目标也各不相同,所以这里的“满意”,针对某一种用户可能是反向的,而针对另外一种用户却可能是正向的。

一个KANO模型,往往只针对一种用户,通常是核心用户。实际上,也可以针对不同的用户画出多个KANO模型。一般情况下,因为必要性不大,实操中很少有人这么做。

反向功能非常考验做产品的人,我们需要在多种用户利益之间寻找平衡,这门课里提过的用户生态图,就是方便我们理解这件事的。

小结

这一讲快结束之前,你可以来思考一些日常经常听到的词:痛点、爽点、痒点,他们说的到底是什么?不同人有不同的解释,而我会用KANO模型来解释它们。

- 痛点:基础功能,没有的时候不可忍受;

- 爽点:亮点功能,有了以后惊喜连连;

- 痒点:期望功能,可有可无,能有最好。

今天我们系统梳理了一下KANO模型对应的五种功能,并且给出了做产品创新时的应对之策:

- 基础功能:留足资源;

- 亮点功能:做成本低的(对更多创新产品而言);

- 期望功能:看性价比;

- 无差别功能:做好低成本验证;

- 反向功能:权衡多方利益。

思考题

你可以试试把这个模型用在接下来打算做的产品上,分析一下某个点是哪种类型,所以应该用什么策略。

欢迎你分享出来,与我和其他同学一起讨论。

- escray 👍(6) 💬(3)

之前也接触过 Must Have, Should Have, Could Have, Nice to Have 的需求优先级设定,但是没有像 KANO 模型这么清晰。 KANO 模型,一种对用户需求进行分析和优先排序的使用工具,以分析用户需求对用户满意的影响为基础,体现了产品性能和用户满意之间的关系。 基础功能 Must Have,必须要实现的功能点,无法带来满意,只能消除不满。 不过我觉的如果还需要询问用户来判断基础功能的话,那么产品领域知识实在是过于的匮乏。另外一方面,基础功能与其他功能的分界线并不是那么明显,甚至也并不是一成不变的,所以我倒是觉得不需要去向用户询问,可以把沟通的机会留给更需要的问题。 亮点功能 Excited to Have,用户事先想不到的妙用,忠诚度、口碑传播的基础,“用户没见过”、“未经市场检验”、“如果被认可就能获得巨大回报”。 说到华为手机的拍照能力,如果说亮点大概就是 P30 的那个光学长焦镜头了,以前 OPPO 似乎也主打过柔光自拍之类的。单独说拍照能力,我觉的华为大致和苹果处于同样的水平(现在价格也快拉平了),有一些算法优化之类的部分,基本上属于审美的差异,而不是软硬件的差别。 从产品上来说,我不喜欢华为手机,主要是因为软件,也就是手机操作系统的原因。最近一两年华为手机的确声势惊人,但以后会怎么样,我觉的并不是完全没有风险。 很久很久以前,飞利浦手机主打待机时间,也曾经风光过短暂的时间。 期望功能 Nice to Have,少了用户不爽,多了感觉不错,先做性价比高的部分。 用户不会提基础功能,因为他觉得你的产品肯定会有;用户不会说亮点功能,因为他想不到;大多数用户能够表达的,是期望功能。 那么作为产品经理,产品的基础功能基本上就是基本功或者及格线,进而从期望功能出发,按照 Y 模型,刨根问底,挖掘用户心智,找出亮点功能。 手机拍照,现在应该已经不是亮点功能,即使是有更强大的远焦、暗光、美颜功能,这些已经逐步演化为期望功能或者是基础功能。那么手机的下一个亮点在哪里? 无差别功能,这个似乎还不如基础功能,就是做了也没人用的功能,要尽量避免。 反向功能,不能不做,这个也会考验产品经理的平衡能力。比如产品可能需要较高的安全特性,但是这种安全特性如果干扰到了用户体验,那么就成了反向功能了,还记得 Windows Vista 么? 我对于将痛点解释为基础功能,有些怀疑,基础功能用户基本上不会在意,文章的意思可能是说“不做,用户会痛”,而我的理解是,在没有用这个产品之前,用户遇到的问题或者感觉比较麻烦的地方,如果对应到功能划分的话,可能在基础功能之上,但又达不到零点功能。 如果一款产品能够解决用户的痛点,同时能激发用户的爽点和痒点,那么无疑应该就是一款好产品。 简单的分析一下最近在做的图书资料管理系统。 * 基础功能:图书资料的录入、管理、借阅登记 * 亮点功能: * 录入时的智能辅助,比如 OCR 识别之类(这个也是难点) * 抓取一些图书的评论信息 * 智能推荐 * 期望功能:图书资料的统计、图书荐购、图书评论 * 无差别功能:国际化支持 * 反向功能:备份 我之前可能把过多的时间精力放在了亮点功能上,而对于基础功能的投入不够。 顺便说一下我最喜欢的锤子手机 * 基础功能:早期的锤子手机拍照成为了用户“痛点”;供应链 * 亮点功能: * 第一代手机充电线上的 LED 灯,我的那个现在还能亮,但是想来对于锤子科技来说性价比不高 * 纯白色手机,漂亮,但是性价比低 * 一步 * 大爆炸 * 截图 * TNT * 期望功能:包装(性价比低) * 无差别功能:国际化,除英语之外的多语种支持 * 反向功能:这个锤子手机基本上没有太多,值得一提的大概就是无法刷 ROM 、广告比较少和随机安装的 APP 并不多(老罗的宣讲是不是也是反向的?) 现在看起来,锤子手机当年也是把重心放在了亮点功能上,但是受制于供应链和一些基础功能上的问题,加上老罗的招黑体制,所以…… 看到 @joe浅蓝的留言和作者的回复,如果在需求分析上引入太多的工具或者模型,确实在时间和管理成本上的负担比较大。需求评估适可而止就好,另外产品的亮点、痛点、爽点、痒点可能还是要依赖产品经理个人的经验和直觉。 不同类型的用户在 KANO 模型上的表现也不相同,大概只能以核心用户为主;到产品后期,可能也会针对某类用户,新用户或小众用户,进行新的 KANO 分析。

2020-04-09 - Allen 👍(2) 💬(1)

微信感觉就是个不错的例子,最早的产品满足了一些基本功能,如导入联系人,收发文字信息等。然后不断迭代,既推出了摇一摇附近的人,微信红包,朋友圈,公众号这种亮点功能,也完善了发送图片/语音以及视频通话这类的期望功能。同时也比较好地控制了朋友圈广告这种反向功能。

2019-11-30 - JerryShan 👍(1) 💬(1)

本节干货很足,做产品,首先需要搞清楚有哪些功能类型, 分别有什么特点, 在实现过程中如何取舍和迭代演进? 1. 基础功能:用户认为必须有,无法带来满意,只能消除不满 --> 对应策略:留足资源; 2. 亮点功能:用户设想不到,所以没有时无感知,有了会大为惊喜 --> 对应策略:做成本低的(对更多创新产品而言); 3. 期望功能:用户想得到且期望有的 --> 对应策略:看性价比,做好优先级排序; 4. 无差别功能:做和不做用户都无所谓 --> 对应策略:做好低成本验证,如果明确是无差别功能则果断停止投入; 5. 反向功能:越做可能对部分用户越有害 --> 对应策略:权衡好多方利益,确保让整个用户生态系统更健康。

2021-12-08 - joe浅蓝 👍(1) 💬(1)

时间维度确实是个好问题,经常因为忽略了时间维度而忽略需求属性本身的变化,关于KANO模型实际使用中并不是全能的,我们通常还会用从其他维度的四象限法协助KANO一起确定需求优先级,比如开发难度四象限,影响面四象限,成本四象限等等,这样才能更准确的评估需求优先级

2019-12-06 - 文斌Jay 👍(1) 💬(1)

如果再加上“开发资源量”这个维度呢?对于一些中小公司或团队,受限于开发资源和上线时间限制,怎么做取舍?

2019-11-28 - 雪子 👍(1) 💬(1)

痛点 铁定优先安排,那一个爽点、一个痒点,假设开发成本大致相同,是不是先满足 爽点,对产品更有益?

2019-11-27 - 子夏 👍(0) 💬(1)

@escray提到,“反向功能,不能不做,这个也会考验产品经理的平衡能力。比如产品可能需要较高的安全特性,但是这种安全特性如果干扰到了用户体验,那么就成了反向功能了,还记得 Windows Vista 么?” 借此联想到,iPhone出于对用户隐私安全的考虑,没有像安卓机一样设置通话录音功能,这种安全特性降低了部分用户体验,因为在某些特殊场景之下,用户会用到录音功能。

2023-12-12 - 远方 👍(0) 💬(1)

KANO模型应该也算是一种适用于多重分析的方法,我们可以利用这种方法去分析很多事物。产品技能迁移出来,不要局限于互联网,那将是很大一片天空,但迁移的契机比较难以遇到

2020-04-16 - PHY 👍(0) 💬(1)

我们正好在尝试采用kano模型来做需求管理。我对无差异属性需求的理解还不太一样,这种类型主要是各方面效果都不够明显的需求,更像鸡肋型,也有一定的意义,但非长期有益。现实情况下尤其是ToB的产品来说,面临客户和市场情况复杂时,有时候是部分客户受益,有时候有时间窗口意义。这时候往往只能选择尽量拒绝和少做,无法一棒子打死。

2020-02-04 - 云师兄 👍(0) 💬(1)

kano模型确实能让我们在产品权衡上做好决策。

2019-11-26 - leslie 👍(0) 💬(2)

其实我觉得这个可以结合起来:其实老师今天的可能也讲到了不同的形态对应的是不同的用户分类,何不集中特性化的在一张图表展现电信问题和方案呢;抓主要、放次要,循序渐进的解决问题。

2019-11-25