05 打造属于你的点子过滤器

你好,我是苏杰。

今天让我们一起来打造一个属于你的“点子过滤器”,这是第一轮MVP,Paperwork的第三讲,在了解了用户和竞品之后,我想,你一定产生了不少好点子,跃跃欲试了。

我在做产品创新咨询服务的时候,经常听到有创业者跟我说他想到了一个绝妙的点子,跟我探讨的时候还千叮咛万嘱咐,让我不要告诉别人。

但我经常发现,其实他们想的点子并不靠谱,比如最常见的就是,他们想到的其实是一个已经有很多人在做的“新产品”。而之所以会产生这样的情况,是因为他们缺少了一个“产品概念筛选”的环节。

那么,如何避免这种情况呢,我想每个人和团队都需要一个可以帮助他们做“产品概念筛选”的强力“点子过滤器”。

不仅是创业公司存在这样的问题,大公司也是一样,我们在市面上能看到的产品都是过滤完了的结果,其实每家公司都有很多胎死腹中的产品。

创新者在工作中每天都需要做类似的选择判断——一个产品方案,一个创业方向,到底做不做,多个想法,到底选哪一个。这里面,要考虑很多因素。

如何过滤掉不靠谱的点子?

这个点子过滤器,其实就是产品概念筛选的框架。通过点子过滤器,我们可以防止更大的资源浪费,尽早减少对“不靠谱产品”的投入。

现在,让我们来看看如何打造一个点子过滤器。

此四项过滤步骤无先后顺序

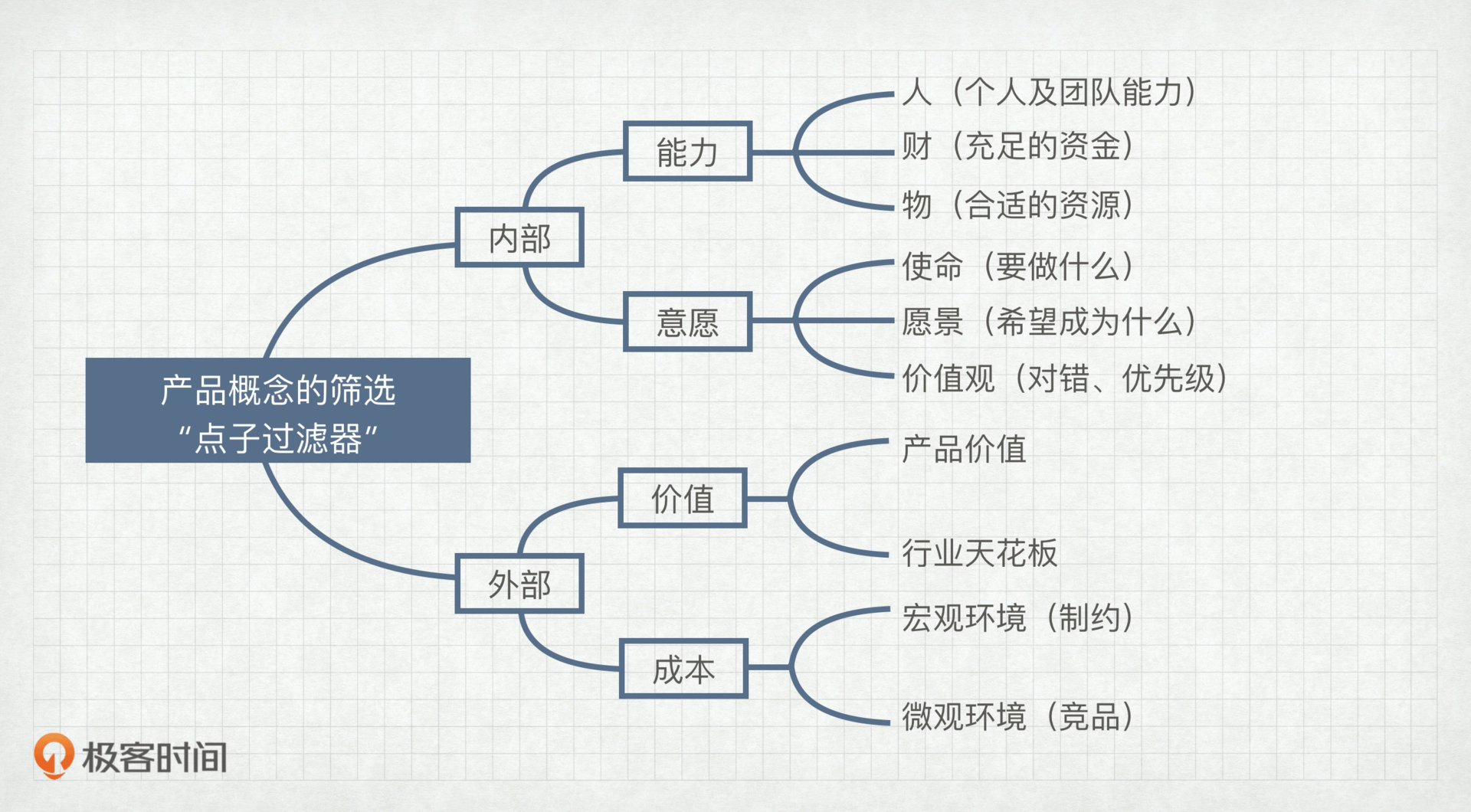

首先,我们把要考虑的因素分为内、外两方面,然后,再分别讨论内部、外部的具体内容。我们先来说说内部。

过滤点子的内部因素

内部又可以拆分考虑两个方面因素:一是能力、二是意愿。

先说能力,内部能力包括人、财、物三点,即自己和团队的能力、有没有足够的钱、有没有相应的资源等。

比如你要做人工智能方面的创业,技术高手就很关键;你要和竞争对手打补贴大战,充足的资本就是必须;你要给消费者做出精准的商品推荐,就得有足够多的数据积累。我们应该选一个能发挥自己能力的方向。

再说内部意愿,对创新者来说,需要考虑他想做的事情是否符合自己或公司的使命、愿景、价值观。

简单地说,使命是“我们要做什么”,愿景是“我们希望成为什么”,价值观就是“对事情对错、优先级的判断准则”。用通俗的话来说,就是要想清楚自己到底想做什么,这辈子是为什么而活,从而做到“有所为,有所不为”。

每家足够成功的公司,他们的终极目标都不是赚钱,比如阿里要“让天下没有难做的生意”,Google要“整合全球信息,使人人都能访问并从中受益”。

这个世界上没有什么有价值的事情可以随随便便、轻轻松松达成,只有想清楚了这事儿符合自己的意愿,符合自己的起心动念,才能在碰到困难的时候依然坚持走下去。

过滤点子的外部因素

接下来是外部因素,依然分成两方面:一是价值高低,二是成本多少。

先说价值,如果是从专业的角度,我们会先看这个方向的天花板高不高、增速快不快。

用风险投资人的话来说,就是“这是不是一条足够宽阔的赛道”。很显然,越多人需要的产品、越频繁用到的产品、用户价值越高的产品,天花板越高。这里用户价值高低的判断,要基于对用户的理解,我们在用户理解那一讲里谈过,后面的课程也会继续聊这个话题。

在一个天花板高的行业里,你做到行业前几名可能就活得很滋润了,而在一个天花板低的行业里,你可能需要保持在第一位才能勉强支撑。当然,好的行业,竞争也会更加激烈,永远没有白给的好处。而增速,要基于你对大趋势的判断,这和下面会提到的外部环境有关。

再说成本,这里面包含了“宏观大环境”和“微观行业环境”。

宏观大环境是不受产品影响的时代大背景,比如政治、经济、文化、社会、技术、环境、法律等方面。对绝大多数产品来说,不要去挑战这些因素,避免踩到地雷就好。

而微观行业环境上你需要考虑的因素就比较多了。微观行业环境主要是说行业里都有哪些玩家,你要考虑产业链的上下游、潜在的进入者、未来的替代者等等。

举个例子,卡片相机越来越不好卖了,一个重要的因素是手机拍照能力的提升。因为可以拍照的手机和非专业的相机也是广义的竞争对手。相关内容上一讲竞品分析里我们已经聊过,你可以去回顾一下。

今日案例:阿里旺旺

你已经了解完“点子过滤器”的运作流程了,不过我需要在这里先申明一下,过滤器里的每个因素都是一个加分减分的项目,最后还得根据自己的实际情况,把这么多因素综合起来考虑。

那么现在,我们一起来通过一个案例来看看,点子过滤器会如何帮助你分析一个点子。今天我们用到的案例是阿里系的一个产品,叫阿里旺旺。

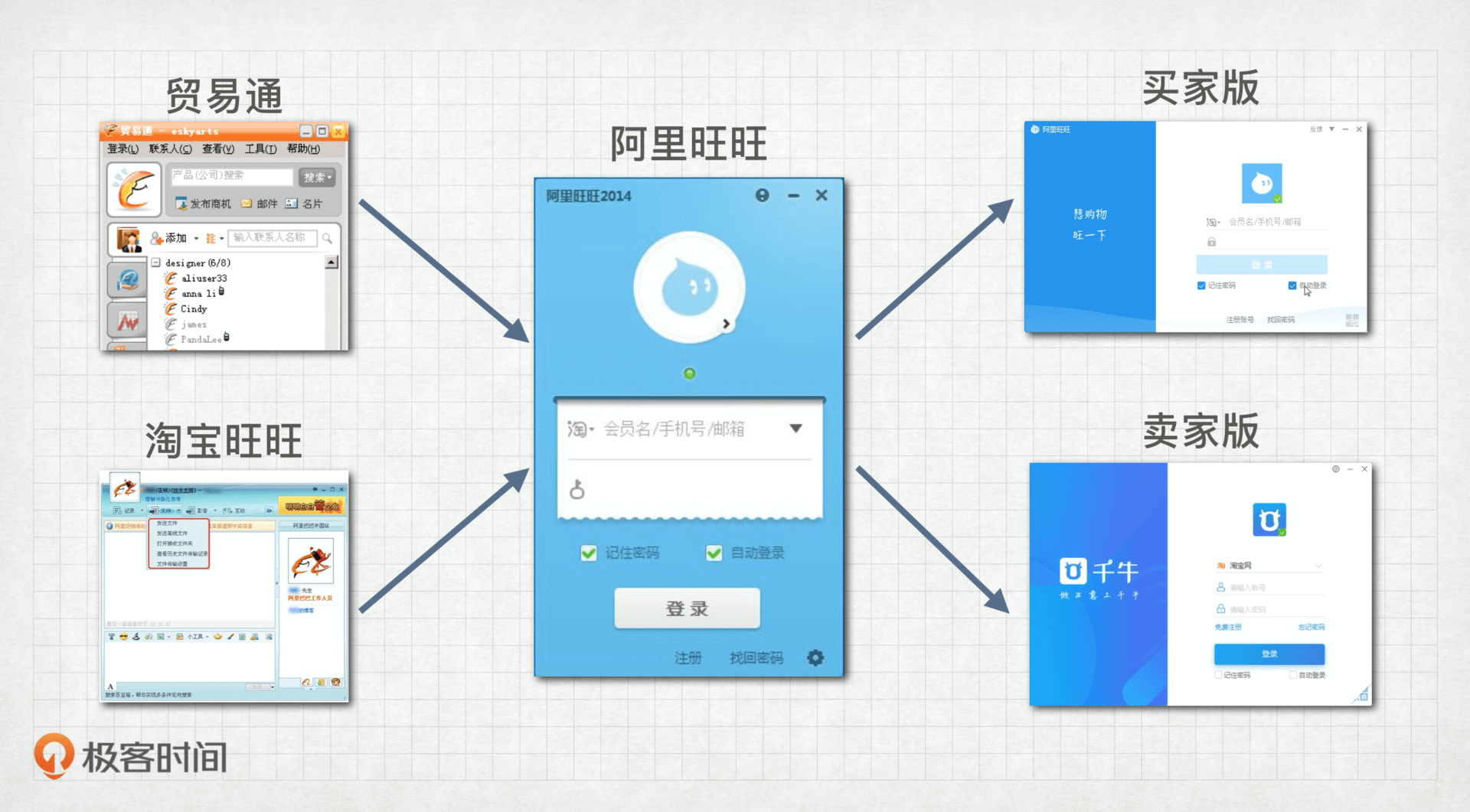

旺旺的前身是2003年就有的阿里巴巴贸易通,2004年在代码上略做修改做出了淘宝旺旺,后来合并成阿里旺旺,再又逐渐细分为中国站版、淘宝买家版、淘宝卖家版等等。

自始至终,你都能很容易地发现,这个产品的出身,决定了它的“交易工具”属性、“电子商务IM”(IM:instant messaging,即时通讯)定位,这既成了它的优势,也成了它的瓶颈,或者说,成为了它的基因。

故事发生在2007年,当时,QQ的用户数虽然多,但还不足以一统江湖,而QQ的低龄化、娱乐化的特点也远比今天明显。很多公司白领上班时还在用MSN、雅虎通,当时旺旺完全有机会切入通用IM这个市场。

IM工具的潜力巨大,毕竟IM工具满足的是人类的核心需求——沟通。在这一核心需求之下,又有多个主要场景,比如办公、娱乐、日常生活等等。阿里的想法是差异化竞争,提出了口号“上班用旺旺,下班玩QQ”,想去抓一个更有价值的用户群体,定下的目标是先把活跃用户数量做到市场第二。

于是,阿里盘点了一下集团内各个相关产品,淘宝旺旺、贸易通、雅虎通等等,发现这些产品的活跃用户加起来就已经达到市场第二了。你是不是觉得那就好办了?阿里也是这么觉得的,所以投入百人的团队,启动了阿里旺旺项目,把集团内已有的即时通讯工具都统一起来,统一登录,统一产品,尊重用户习惯,保留好友关系。

半年之后,阿里旺旺上线,确实,一下子活跃用户数量就达到第二了。但各种运营动作做下去,却增长缓慢,努力了一阵子,并没有打开通用IM的市场,就只能回归,继续做电商场景下的IM了。

这整个过程中究竟是哪里出现了问题呢?我们用今天文章中提出的点子过滤器的框架来梳理一下这个事情。

其实,这个产品想法有很多能通过过滤器的地方。比如外部价值,商用IM确实是个很大的市场,从今天钉钉的成功你就可以看出;又比如内部意愿,也很契合阿里“让天下没有难做的生意”的使命。

但是,它在内部能力中犯错了,误用了已有的数据积累,即用户关系。

试想一下,如果你是淘宝旺旺的买家用户,用升级后的阿里旺旺,登录进去,看到的好友都是卖家,那你会把阿里旺旺当成工作使用的工具吗?你更有可能去逛淘宝了吧?也因为这个原因,逐渐地有企事业单位因为禁止员工上班时间逛淘宝网,而禁止员工使用旺旺。

问题不仅仅是出在内部能力中,外部成本方面也出现了问题。

我们也低估了用户群体对一个产品的认知能产生的影响,这属于社会文化的大环境,用户对于“旺旺是交易聊天工具”的认知已经根深蒂固,只要你还叫旺旺,就很难扭转,真是“成也萧何,败也萧何”。

所以,后来阿里旺旺退回电商场景,反而有了很多成功的例子,比如子账号体系,这是QQ没有的。因为QQ的用户是个人,而旺旺某些版本的用户的背后其实是一个企业,企业需要一个统一对外的沟通工具。这就像一个企业的热线电话,一个人来接听肯定是忙不过来的。所以,电话有了分机,旺旺有了子账号,并且还延伸出“智能分流”、工作台等工作场景特有的特性。

对一类用户、需求、场景的深入定制,一方面可以成就一个产品,成为对手进入的壁垒,另一方面,这堵墙也有可能成为这个产品的牢笼。

旺旺的故事给我最大的体会就是:做产品要顺势而为——这个势,说大点是行业的浪潮、公司和产品的基因,说小点是用户群体的特质、需求的特性、场景的特点。一个点子只有顺势了,才能通过我们的过滤器。

点子过滤器的生活应用

当然了,其实不只是在工作中,日常生活中也可以应用产品概念筛选的模型。每次不一定要思考整个框架,有时候只思考其中的一部分也可以帮助我们做出选择。

比如你要找工作,可以用上外部价值的思考。

对于行业选择,我们不仅要看现状,还要看趋势,简单地说,就是争取进入一个朝阳产业,朝阳产业不仅是将来的机会更多,而且也是正真的牛人愿意去的地方,你每天和什么档次的人在一起工作,决定了你将来会成为什么层次的人。

又比如思考“到底应该去一线大城市还是回家乡县城”,你可以问自己的问题有:

- 在能力方面,是否想借力家人的积累?

- 和父母生活在一起对你而言有多重要?

- 大城小镇两种截然不同的生活,哪种更让你快乐?

- 你希望从事的行业,地域性是否强,即县城里是否存在一个相对独立的本地市场?

- ……

再比如这个周末的吃饭问题,到底应该自己做,还是出去吃,还是叫外卖?你可以思考这样几个问题:

- 我的厨艺怎么样,想不想提升?

- 这个周末的时间值钱么,我有什么重要的事情要做么?

- 是不是应该和朋友们聚聚了?

- 天气好不好?

- 外卖有没有促销活动?

- ……

听了这些生活中的例子,不知道你有没有想到更多的应用?

小结

今天我分享给你的是一个做选择的框架,专业的叫法是产品概念的筛选,通俗的叫法就是“点子过滤器”。

在运用点子过滤器的时候,你需要先把考虑的方向分为内部和外部,在内部考虑能力和意愿,外部考虑价值和成本。

实践题

希望你在课后可以用这个“点子过滤器”框架,来过滤一下你在工作中正在负责的项目。

你可以在留言区写出自己的答案,与我和其他同学一起讨论,也欢迎你把文章分享给你的朋友。

- 嬷嬷VS 👍(11) 💬(1)

这个过滤器需要我们有很强的知识积累才行啊,宏观的环境和行业的背景,都不是一朝一夕能积累起来的,苏老师能说说怎么去培养或者积累这些东西吗?

2019-10-30 - 小天 👍(8) 💬(1)

用户分析 什么人在什么情况下遇到了什么问题,他们有什么样的反应和态度,他们目前是怎么处理这个问题; 竞品分析 我们的竞争对手有没有着手解决这个问题,他们是怎么解决的,他们为什么要采用这样的产品解决方案; 产品概念筛选 解决这个问题能够为我们创造什么价值,需要我们投入哪些资源,以团队现有的人力、物力、财力是否能够解决这个问题,是否符合企业的整体战略和价值观。 关于产品概念的筛选我有两个问题: 01 第一个问题 大部分情况下我们做的产品都不是一个“新点子”,在之前已经有竞争对手进入赛道。 我们需要做的是站在巨人的肩膀上寻找新的切入点,即竞争对手有的功能我们在流程、功能、用户体验上面比他们做的更好,竞争对手没有的功能我们要寻找新的产品切入点。按照Kano模型来说,大部分竞争对手已经做的往往只是满足用户的基本需求、期望需求,我们需要能够找到能够让用户兴奋的点切入。 02 第二个问题 产品概念筛选除了内部因素:能力(人、财、物)、意愿(使命、愿景、价值观),外部因素:价值(产品价值、行业瓶颈)、成本(宏观环境制约、面临的竞争环境)。 产品的投入产出比也是一个重要的考虑因素,大部分的创业公司面临的是先怎么活下来的问题,一个产品如果不能为公司创造足够的价值(有形的和无形的),可能这个公司就死掉了。 外部因素这里总结为:价值、成本、风险是否会更合适一点,宏观环境制约、面临的竞争环境更多的是一种风险。

2019-10-31 - 森淼 👍(4) 💬(3)

受教了,『点子过滤器』很实用

2019-10-30 - Mok 👍(3) 💬(1)

这个点子过滤器,有点像是SWOT分析

2019-10-31 - escray 👍(2) 💬(1)

我觉得其实每个人都有自己的点子过滤器,不论是在生活,还是在工作中,只不过可能大部分人的过滤器并没有整理的这么清楚——能力、意愿、价值、成本 在留言里面有人提到了 SWOT 分析,优势、劣势、机会、威胁,这两个分析体系的确有相似之处。优势和劣势可以归为能力、价值和机会对应、成本和威胁参照,而点子过滤器里面的意愿,在 SWOT 中似乎没有体现。 对于个人来说,我要做什么?希望成为什么?对事情对错、优先级的判断准则是什么?这三个问题是比较难以想清楚的,基本上可以类比:“我是谁?我从哪里来?我要到那里去?”的灵魂三问。 对于公司来说,可能大部分公司的意愿首先都是要生存,特别是在现在这样比较特殊的历史时期,其实这个也没有什么不可以接受的, 只是没有那么高大上。 那么接下来,对于能力的正确认识,就是一个公司或者个人必须要解决的问题了。 对于前面提到的那个图书管理系统,简单分析一下: 从能力来说,我觉的自己只要努力一下,应该是能够独立完成的,硬件条件也都具备; 从意愿上讲,我愿意通过这个项目,锻炼一下自己,并且给现有单位留点“遗产”; 从价值角度,我可以把这个项目开源,作为自己找工作的背书,如果能对别人也有用,就更好了; 从成本考虑,宏观环境上没有什么掣肘,微观上暂时也不会有竞品

2020-04-05 - Allen 👍(2) 💬(1)

对的,这个其实对公司老板格外非常重要,尤其一些消耗大量资源却明显不符合用户心智的产品一开始就不要去做,比如格力手机,百度外卖等等。。。

2019-11-03 - 悟空来 | Arthur李华栋 | 👍 👍(1) 💬(1)

点子过滤器是与自己建立关系的过程。别人不适合的,就有可能适合我们自己。

2020-06-04 - 夜空中最亮的星 👍(1) 💬(1)

很好的过滤器,对自己很有启发

2019-10-30 - Geek_palmlan 👍(0) 💬(1)

老师,外部因素的价值,为啥分产品价值和行业天花板?不是一个意思吗?即该类产品的市场需求总量大小。

2023-01-12 - 小沛 👍(0) 💬(1)

之前想做一个大牛号后,就是分享大牛的演讲书籍等,职业教育,感觉也挺好的

2021-10-25 - Zoker 👍(0) 💬(1)

目前所做的其中一个产品,极大的受宏观因素的限制

2021-09-10 - 孙小明 👍(0) 💬(1)

好标题 立意,没有像(1)(2)引人入胜

2021-05-23 - 悟空来 | Arthur李华栋 | 👍 👍(0) 💬(1)

这个可以进一步放大一下使用范围,这是一个基本的思考框架,可以用来做“选择”的一个抓手。当然用来做产品的定位也是可以的。“安”内“定”外。

2020-05-30 - 远方 👍(0) 💬(2)

梁宁老师讲到一个观点:产品价值=(新体验-旧体验)-转换成本,应该跟这个筛选类似吧

2020-03-30 - Stephen 👍(0) 💬(1)

产品价值和行业天花板需要大量调研结果来做数据支撑,有时做完这个调研很长时间过去了,如何适应这个VUCA时代呢?如何快速试错?如何小步快跑?请问老师

2020-03-06