02 怎样做到为用户而设计?

你好,我是Rocky。

在上节课里,我抛给你一个非常基本的问题:我们为什么而设计,从而引出体验设计的三个层次。今天,我又抛出第二个简单的问题:我们到底为谁而设计?标准答案一定是为用户而设计。

但你真的能够做到为用户而设计吗?又或者说,我们怎样才能做到为用户而设计?别着急,我先给你讲四个故事。

默认选项的力量

第一个故事是关于默认选项的。欧洲驾照的后面都会有一个器官捐赠意愿的信息。也就是说如果你出现交通事故伤势过重,医生觉得你已经救不回来了,就会根据你的驾照的信息来决定要不要立即移植你的器官,去救其他需要的人。

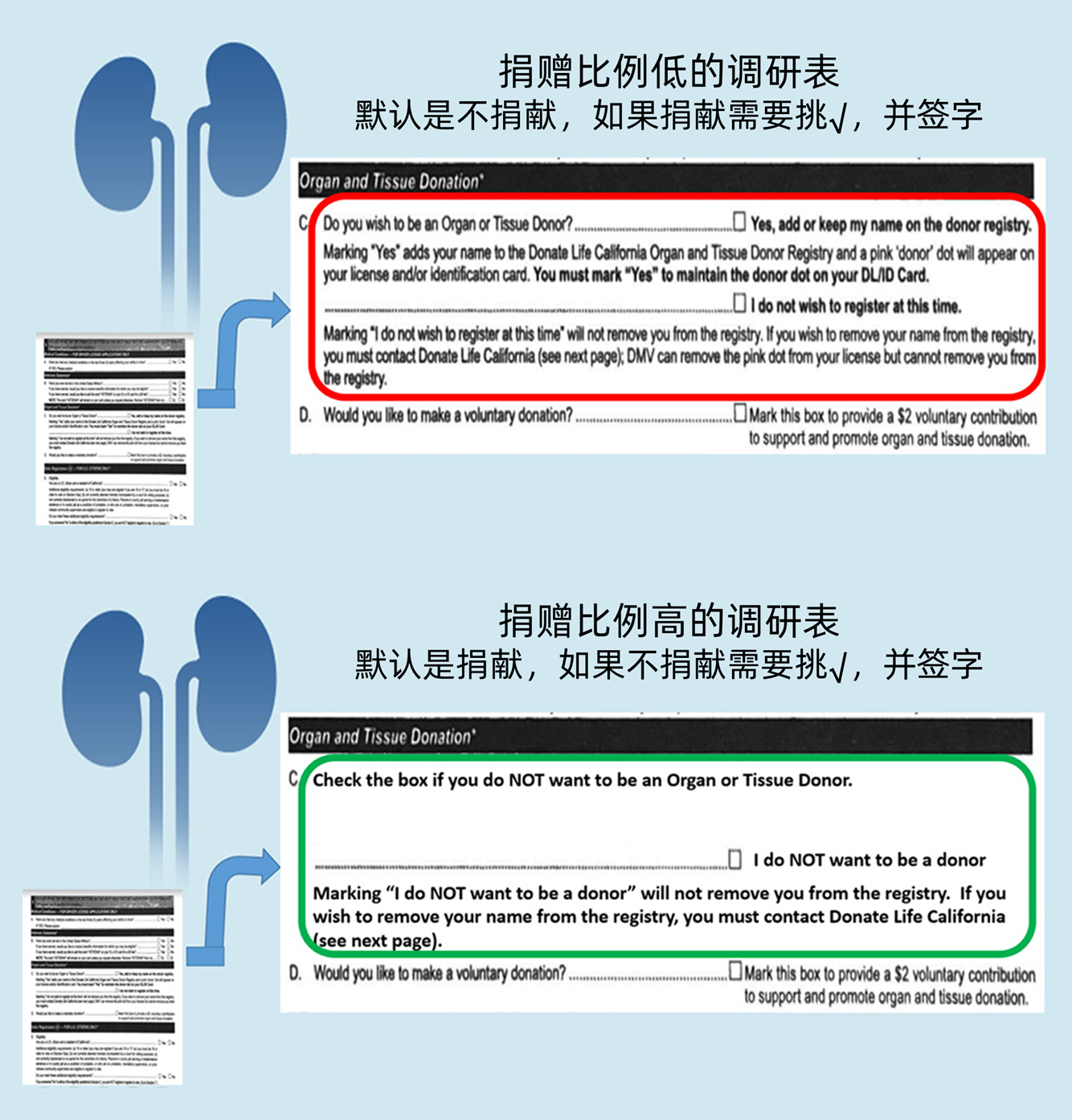

欧洲各个国家关于是否愿意捐赠器官做过一个统计,参见下图。统计结果呈现出一个两极分化的状态。有的国家绝大部分人都不愿意捐赠,有的国家几乎都愿意捐赠。

到底是什么原因造成这个差异的呢?一开始人们认为可能是文化差异性、宗教背景或者政府推进力度不同等原因。但其实在这些国家中,不少国家的文化和宗教背景是极为相似的。比如德国和奥利地,丹麦和瑞典,荷兰和比利时,这些国家都挨着,不应该出现这种天翻地覆的差别。

后来研究发现,其实问题就发生在这个捐赠器官同意书的版式设计上。在捐赠率比较低的国家中,这个同意书的默认选项是“不同意捐赠”,如果你同意捐赠器官,请修改意愿。在捐赠率比较高的国家,这个同意书的默认选项是“同意捐赠”,如果你不同意捐赠器官,请修改意愿。你可以参考一下下图。

这就是默认选项的力量。人每天都会面临很多次的选择。但人对复杂的、纠结的选择往往是很排斥的,会倾向于依赖于默认选项来回避这种选择,这样操作的心理负担会更低。

个体在自主决策后产生的后悔感受,比不作为引起的后悔感受更为强烈。所以个体在决策时,会不自觉地采取行动,以避免未来可能存在的更强烈的后悔,而倾向于消极不作为。这个在心理学称为默认效应,或者安于现状偏差。

关于默认选项我再给你举一个迪士尼乐园的例子。迪士尼将它的儿童餐默认选择从汽水改为果汁,将炸薯条改为水果和蔬菜沙拉后,猜猜发生了什么事?孩子们消耗的卡路里减少了21%,脂肪和钠减少了40%。

这种默认选项的设计,在互联网时代应用非常广泛。甚至有被滥用的趋势。默认选项如果最终的结果会造成用户的利益损失(比如对用户隐私的伤害),那就会产生体验不良的滞后反应。所以你一定要谨慎使用,不可多度依赖这个默认选项。

第一个故事的用意是你如果想要理解用户、为用户而设计,你要对行为心理学、社会心理学的知识有一定的储备。某些看似简单的设计,产生的影响却是巨大的,如果你只知其然,不知其所以然,就很难做到触类旁通,无法在日常工作中灵活运用。更糟的是,如果你不了解这些知识,可能会在无意中对用户造成非常负面的影响。

玩偶的屁股

接下来是第二个小故事。请看下面这个图:

设计师设计了一款用来哄宝宝睡觉的音乐旋转玩偶挂件。大人们都觉得,哇,这些挂起来的小动物都好可爱,宝宝一定会非常喜欢。

但是你真的站在宝宝的视角思考过吗?他(她)到底看到的是什么吗?其实宝宝看到的是这些玩偶的屁股。盯着旋转的屁股会有什么好的体验吗?

更何况这个年龄段的婴儿,对动物完全没有认知,他(她)甚至对色彩形状的认知都在发展阶段。如果对婴儿的眼球形成不良的过度刺激(比如灯光刺激),甚至会导致婴儿的视网膜、视神经的发育受损。

最好的方法不是将婴儿长时间仰头放在摇篮内,因为宝宝会不经意盯着房间的顶灯,而是过一段时间就将婴儿抱起来,让孩子能看到周围的事物。

如果想要设计出好的婴儿的产品,你真的需要了解婴儿心理学。曾经西方很多父母错误地认为让婴儿独处是培养孩子独立自主的关键。但1958年哈洛做的一系列恒河猴实验表明,婴儿最需要的不是坚硬冰冷的东西,而是松软让他(她)有安全感的物品。

婴儿最需要的是爱(拥抱、抚摸和亲吻)和温暖。而且婴儿刚出生时,会对新世界缺乏安全感。“被大人贴身抱着来回走动”的感觉,恰恰和婴儿在子宫里的感受很像,能够给宝宝更多的安全感。

所以才有了这样一款增进婴儿和母亲关系的产品:婴儿背巾。这款背巾充分增加了宝宝和亲人身体的接触面积,提升宝宝的安全感。

这个故事提到了婴儿,但其实给其他的特殊人群做设计也是一样的逻辑。我想要说的是,一个真正考虑用户的设计,一定要有精准的共情以及对指定用户群体人因方面的特殊性思考。

我们到底是给谁设计的?站在他(她)的视角,我的设计应该是什么样子?我有考虑过他(她)的心理感受吗?我有考虑他(她)的认知局限吗?我有考虑他(她)的社会属性吗?

共情不仅仅是简单的换位思考,甚至要亲身体验。如果你要理解下半身不方便的残疾人,我们就要在共情体验实验的时候,自己进行拐杖、轮椅的体验。如果我们要理解盲人,我们就需要把自己的眼睛蒙住,如果我们要理解聋哑人,我们就需要带上隔音耳机屏蔽掉外部的环境音,去分别模拟盲人和聋哑人视觉和听觉无法感知外部世界的情况。这样,我们才能够做到想人所想,急人所急。

挤出拥挤的地铁

第三个小故事是关于我上班挤地铁的。我生活在深圳,经常乘坐地铁。由于深圳地铁建设的周期很长,我能够在不同的线路中看到两种类型的地铁站点提示系统。

下图的上面的是改版前的系统,下面是改版后的系统。显然,下面提供了更多有效的信息,比如地铁每节车厢对应站台电梯的位置,地铁换乘信息。但是后者的界面,让我有一次错过了一站。

这事发生在有一次我高峰期乘坐地铁的时候。当时人挤人挪动相当困难。我的目的地是一个之前从未去过的陌生站,所以我不知道是应该在左侧还是右侧下车。

“本侧开门”这四个字是已经到了站台才会显示出来,而且整个版面的信息量很大,这几个字是如此的不显眼,而我恰恰没有在开门的那个门口。

当我意识到对面的门已经开了,准备挤过人群移步到门口时,却被挤进来的更多的上车的人流堵住,根本挪动不了,于是我被迫错过了这一站。

老的交互系统懂得提前2分钟就会将“此侧开门”的绿灯点亮闪烁,而一个升级后的地铁站点显示系统,增加了信息复杂度,却在最基本的一个体验上失分,确实太不应该。

人因学不是一个理论科学,而是一个实践科学。人因学不会简单拘泥于个体的心理、生理学,同样也会考虑场景的特殊性,考虑在特殊场景下的行为特征。

在地铁这个场景下,设计师在设计站台提醒时,就必须给人留出挤到正确门口的时间余量(特别是车厢非常拥挤的情况)。在其他的场景下(比如家庭场景、驾驶场景、办公场景、购物场景、运动健康场景等),你都要到具体场景下去体验、观察、调研,才能更深刻地理解用户的痛点,这样做出来的设计才会有更好的用户体验。

哪是前哪是后?

第四个故事可能严格意义上讲不算故事,更像是一种我观察到的现象。那就是我们关于使用遥控器的困惑。

不知道你有没有发现,很多人用PPT做宣讲时,手里拿着遥控器的第一件事,就是眼睛盯着投影仪的投射幕布,然后尝试按向前、向后的两个按钮,来确认到底哪个是演示下一页,哪个是演示上一页。

有的投影仪的遥控器上有非常多的按钮,有的会少一些。即便这个按钮退化为两个,一个向左一个向右,或者一个向上一个向下。我们还是会去尝试分别按一下。为什么呢?

这里面其实暗藏了两个问题。一个是上节课提到的在易用性中,简约设计和操控灵活度之间的平衡。功能按键多当然意味着可调节的参数就越多。但这么多按钮,同时也意味着效率的降低、学习成本的增加,以及误触按键导致的不良体验。

同样的道理,瑞士军刀和普通的水果刀相比,前者可能看起来很酷,但是绝大多数的功能平时是用不到的,真正的切割体验也会降低。

另外,PPT翻页功能的试错其实还暗藏了一个文化背景的差异性问题。

对于阅读习惯从左向右的人而讲,如果这个按键是左右排布,一般我们会认为左边的按键是上一页,右边的按键是下一页。

但是对于阿拉伯人,阅读习惯是从右向左,这个左右排布的按钮,就会认为,左边的按键是下一页,右边的按键是上一页。

对于翻页按键是上下布局的情况,其实同样会有误解。如果要你在一张纸上用箭头画一个上下的时间轴,一般人会把时间轴画成了向上的箭头类型,并且越向上越接近未来。但中文的上下本身会带有暗示,也有不少人会认为向下箭头应该是下一页。由于人们认知的差异性,就会出现歧义。如下图所示:

你看,一个简单的箭头设计,都存在人因学的道理,都会让设计师这么纠结。你要真的搞明白你产品覆盖的用户群体,他们文化习惯是什么?群体特征是否有差异性?是否有多种文化覆盖的情况?如果存在,你应该如何去应对?

回到这个遥控器故事上,那么有好的解决方案吗?当然有,比如我们可以直接在按钮上写明上一页和下一页。你也可以思考一下,是否有更好的方案?

总结

讲完了这四个小故事,再回到本节课一开始我提的问题:你真的能够做到为用户而设计吗?

为用户而设计说起来简单,但要真正做到理解我们的用户,是非常难的。如果你没有对用户心理学、生理学、社会学、人因学方面的洞察和研究,恐怕你设计的东西并不见得会抓住用户的心。

我今天讲的这4个故事,分别阐述了:

1. 你是否对人的行为心理学有深刻的洞见?(我们在设计时要对人的行为心理学、人体生理学等基础学科要有深刻的洞见,这是通过人因学做好设计的根本。)

2. 你是否真的站在你产品特定用户群体的共情视角去审视设计?(我们要针对我们设计的特殊用户群体做好共情,必要时我们需要去沉浸式体验他们的感受。)

3. 你是否考虑了产品使用中现实场景的变化?(人因学不仅仅是理解人,同样要深刻理解人所处的具体场景,要进行场景化的设计。)

4. 你是否理解用户的文化差异性?(我们在产品中需要兼顾不同的群体,包容不同的文化习惯,而不能简单一刀切。)

4个故事都是谈的为用户而设计,虽说各有侧重,但主心骨都是理解用户。

如果主心骨没有立住,我们最后设计服务对象就会跑偏,很可能成为以下错误的变种:

- 为研发而设计。研发说能做到什么程度,或者工程师说设计成什么样子,就设计成什么样子;

- 为领导而设计。当设计稿被多次打回、被蹂躏后,那就算了,领导说设计成什么样就设计成什么样;

- 为数据而设计。心想:只要考核数据结果好,真正用户的体验也差不了太多。

经过了预习篇这两节课的讲解,我给你回答了What(什么是用户体验设计)和Who(我们到底为谁而设计)的疑问,加上开篇词里的Why(为什么要学人因学)和How(如何学习人因学),我已经做足了铺垫。希望这些案例能让你提起足够的兴趣,真正步入我们的基础篇课程。下节课,我们将开始讲重新认识感觉。

作业

最后,我给你留个小作业。建议你课后去看一下威斯康辛大学的心理学教授哈洛做过的恒河猴实验,并分享一下你的感受。这个实验不仅仅对设计有启发,也会对带宝宝有启迪哦。

- 千秋 👍(7) 💬(1)

恒河猴实验真实证明了爱的存在,推翻华生的只需要生理理论。也证明了马斯洛需求层次,生理需要、安全需要、归属和爱的需要都是人类/猴基本需求。母亲在孩子的成长中绝不是可有可无,孩子的成长也需要安全感,归属感,也需要母亲、家庭、乃至全社会的互动!

2021-03-02 - Liao Pei 👍(4) 💬(2)

我觉得遥控器是可以标化的,关键在于显示画面如何引导用户按下制定键。比如进度条的设计是从左走到右,用户自然认为按左键是退,按右键是进。如果进度条设计成了从右往左,用户也会很快知道按左是进,按右是退,

2021-04-30 - charis小皮球 👍(2) 💬(1)

感觉恒河猴实验对于设计的启示是~不要因为太在乎功能开发,而舍弃用户与产品的情感体验

2021-02-25 - jinhai 👍(0) 💬(1)

默认选项是否不应该如此设计,因为人天生是逃避思考的,我们给用户的引导可能是反用户直觉的,这种情况下,是否不应该再提供默认选项,而是让用户决策?

2021-12-28 - 👉蛋蛋女皇🤔 👍(4) 💬(0)

得到的启示是单纯的从情感或者从功能的角度出发都不能很好的满足用户的需求,静态的绒布母亲(温暖的怀抱)、摇摆的“绒布母猴”、与真正的猴妈互动等满足了小猴的情感需求,但从另一个角度可以看到“猴妈互动”时的互动过程,也是在满足灵长类动物自身的一个身体机能需求。所以,当情感需求和功能需求达到某一个平衡点时,才将会有一个好的用户体验

2021-03-01 - 罗小黑 👍(3) 💬(0)

是有点残忍啊这实验。 得到的启示是: 怎样做到为用户而设计?这个问题的核心在于探索:用户想要什么?此类用户的需求是啥?而不是“你觉得用户想要啥?”

2021-07-01 - 球球球篮羽足 👍(1) 💬(0)

恒河猴实验观后感:猴宝宝从出生后立马开始进入实验,通过两种不同的行为层面的对比(有食物满足生存需求和接触很舒服、温暖的直觉感受),在两种不同的行为设计上都能满足猴宝宝的不同需求,但后者更考虑猴宝宝行为层面后的心里感受。

2022-09-16 - Geek_49ddd3 👍(1) 💬(4)

音乐旋转玩偶那个我有个不太成熟的疑问吧,买那个玩偶的是大人,那么大人就不算用户了吗?虽然使用者是婴儿,但是婴儿不会为这个玩偶买单呀

2022-02-10 - 猪崽儿 👍(1) 💬(0)

这个实验对婴幼儿教育还是有很大启示的。比如父母在孩子的婴儿时期一定要多陪伴、 多接触孩子,多与孩子之间互动游戏,而不是单纯将孩子抛给爷爷奶奶辈。也许当孩子缺少父母的触摸,长大后也不会愿意与父母亲近。即便父母赚钱养孩子是必要的,但与孩子的陪伴,让他体会到爱才是更重要的。所以引到产品设计上就可以理解了为什么反思层能掩盖部分行为层和本能层的缺陷。当情感体会达到一定程度之后,一些外在因素就显得瑕不掩瑜了。 另外,虽然显得有些圣母,但我本身不是很支持拿动物做实验的...感觉小猴的童年被人为剥夺并强行改变了...

2021-05-13 - L. 👍(0) 💬(0)

要真正理解用户所需要的,而不是理所当然。

2024-04-10 - 种菜的渔民 👍(0) 💬(0)

“感同身受”这四个字我觉得可以很好表达如何站在用户的角度去思考问题,感:首先你要能够感知用户的身体、心里、场景等等;同:要能摆脱自己的思想和观点的束缚,变成和用户相同的身份;身:要躬身自己去真正的实践;受:亲身时间后会过得真正用户的真正感受,也许启发自己的设计和灵感。

2023-02-28 - 大眼睛 👍(0) 💬(0)

看了恒河猴实验得到的启示不仅仅是父母对孩子,还有人与宠物,从小养的宠物经常陪它玩、抚摸它、喂食喂水,它就会亲近你,即使犯错打它,过后它还是亲近你。通过这节课也明白了很多设计师在在做设计的时候自己代入自己是用户,忽略了真正用户需要的是什么,就比如音乐旋转玩偶挂件,当然这个故事是吸引了客户(父母),但是没有注意到用户(婴儿)的需求

2023-02-13 - 王强 👍(0) 💬(0)

恒河猴实验对于理解人的潜在需求有很重要的启迪,有的时候我们会因为一些行为的理所当然存在就忽略了其决定性的作用。 比如真实条件下人的哺乳和肌肤接触是同时发生的,我们只会重视到表层的哺乳,却忽略了基础层次的肌肤接触,变成了一叶障目。

2022-09-18 - 陈文博 👍(0) 💬(0)

很残忍很揪心的一个实验,,给我的启示是或许爱和温暖的滋养是一个人健全积极人格养成的首要因素,对于一些社会问题的解决很有警示作用。白纸一样的小猴婴孩如果长期得到的都是外界冰冷、忽视和冷暴力,都可以变得这么敏感脆弱甚至心理扭曲,联想到很多孤寡儿童、留守儿童,体还有那种父母的行为和品性根本没能力没资格教养好孩子的家庭的孩子(包括性少数群体等被大众不理解和歧视中伤的少数人群),,他们很多人会因为外界的对待方式陷入一生的悲剧之中甚至造成扭曲阴暗的反社会人格做出对这个社会造成更大危害的事情。如何从社会层面给予被忽视歧视的边缘群体以关爱和解救,是一个值得思考的问题。

2022-04-25 - PDTon 👍(0) 💬(0)

假猴子和真猴子,都是猴宝宝的依靠,都是猴宝宝的需求,只是从长期来看,假妈妈的猴宝宝失去了社交能力,失去了正常的行为心态。 就像宝宝喜欢玩具,劣质和精心设计的玩具对于她们来说很难区分,但是长时间会影响审美,或者说对身心有不一样的影响。(顿感设计需要责任感,它会面临真实的用户)

2021-10-08