25 玩法:大逃杀电影出了那么多年,为什么才诞生绝地求生?

你好,我是雄峰。

过去我们所有的商业案例都是产品或者公司,今天我们换一个角度,从一款热门游戏切入分析,加深你对“非共识机会”的了解。

这个游戏叫《绝地求生》(PlayerUnknown 's BattleGround),国外将它简称为“PUBG”。相信你对这款游戏并不陌生,即使没有玩过,也大概听说过。

游戏的机制相当简单,100人被随机空投到一座岛屿上,手无寸铁的玩家捡各种各样的装备,所有人相互竞争,最后只活下来1个人。唯一的赢家最后会说一句,“大吉大利,今晚吃鸡”。所以,这类游戏后面也统称为“吃鸡游戏”。

从收入上来看,《绝地求生》从2017年上线至今(含手游),累积收入超百亿美金,创造了一个超5亿用户规模的市场。从影响上来看,《绝地求生》从一个单一游戏衍生出了“吃鸡”这个游戏品类,也诞生了大量非常火爆的“类吃鸡类游戏”,比如《堡垒之夜》《Apex:英雄》《永劫无间》等。

可以说,《绝地求生》是一款现象级的游戏,不仅是这几年全球最火的游戏,其衍化出来的“吃鸡游戏品类”也是这几年出现爆款游戏最多的品类,创造了一个游戏时代。

有意思的地方在于,“吃鸡”游戏的核心玩法跟20年前的日本电影《大逃杀》如出一辙。

那问题来了,为什么将近20年的时间里,没有游戏从业者按照《大逃杀》的逻辑做出类似的游戏,火爆全球呢?尤其是大逃杀诞生的日本,本身就是一个游戏大国。

核心在于,从各个角度来说,“吃鸡”的成功是一个非共识的机会。接下来,我将带你了解《绝地求生》诞生的过程,同时从玩法、传播的角度去分析,为什么说《绝地求生》是一个非共识的机会?

“大逃杀”游戏的起源

腾讯的收入一半靠游戏,而支撑腾讯游戏的两根擎天巨柱,一根是《王者荣耀》,另一根是《刺激战场(绝地求生国内改名)》。

《王者荣耀》属于MOBA(多人联机在线竞技游戏)类游戏。这类游戏火爆至今,经过了大量优秀制作者和玩家长时间的共同优化。MOBA类游戏起源于 2003 年《魔兽争霸 III》的自定义地图 “遗迹守卫战”(DotA)。八年之后,DotA 才终于变成了一款独立游戏,之后还有 《英雄联盟》《Dota 2》和《王者荣耀》等更为大众所熟悉的游戏产品出现,推动了该品类游戏的全球火爆。

而《绝地求生》与MOBA类游戏不同,它的出现高度依赖一个苏格兰人:布莱登·格林(Brendan Greene)。可以说,这哥们以一己之力推出了这款游戏,火爆全球。

- 启蒙:大逃杀电影与“吃鸡游戏之父”

2000年,改编自高见广春同名小说的惊悚电影《大逃杀》上映,在日本创下了31亿日圆的票房佳绩。

彼时互联网刚起步,《大逃杀》仅在日本及周边的东亚国家产生了一定影响,远不如现在一部漫威电影的预告片影响大。然而,一位远在欧洲的苏格兰人却被这部电影震撼,他就是日后被称为“吃鸡游戏之父”的布兰登·格林。

- 契机:大逃杀游戏制作初体验

2012年,电影《饥饿游戏》在全球热映,不仅刷新了票房记录,也让布兰登更加肯定“大逃杀”游戏未来市场的潜力是巨大的。

2013年,布兰登基于PC游戏《武装突袭2》做了一个名为“Battle Royale”的Mod(游戏模组,即玩家可以根据游戏官方工具创作游戏内容)。该Mod具备了大逃杀的基本雏形:每局一共有42位参赛者,随机安排在地图任意地点,人手配置一把枪,最终活下来的人获胜。

Mod发布后,布兰登在圈内名声大噪,大逃杀玩法的潜力初现端倪。

- 爆发:“大逃杀时代”开启

2015年,布兰登应黎明工作室(前身为索尼互娱)邀请,基于PC游戏H1Z1再次开发大逃杀模式,于2016年推出《H1Z1:杀戮之王》。

这个游戏已经具备了比较完整的大逃杀模式,商业成绩愤然。而布兰登不满足于在既定的游戏框架内设计游戏,于是离开了黎明工作室,受邀前往韩国蓝洞游戏工作室,希望独立开发出真正属于自己的一款大逃杀游戏。

2017年,《绝地求生:大逃杀》在国外游戏平台Steam面世,该游戏英文名为:PlayerUnknown 's BattleGround。其中,PlayerUknown是布兰登的游戏ID,代表着这是一部真正属于布兰登的作品,也是史上第一款独立的大逃杀游戏。

“吃鸡”的玩法非共识

还记得我们前面提的问题吗?大逃杀电影出来十几年了,为什么过了这么久才出现大逃杀游戏?现在我再加一个问题:13年的大逃杀模组已经取得了一定的行业影响力,为什么没有其他游戏公司快速跟进、抄袭呢?

游戏行业的四大驱动力

Steven Ma(腾讯游戏高级副总裁)之前总结过,驱动游戏行业增长的动力有四个。

玩法驱动:一个游戏必然有一个核心玩法,有意思的游戏玩法会带动玩家不断重复地玩这个游戏,而好的玩法则会带动游戏的火爆。典型的例子就是MOBA类的《王者荣耀》,自走棋的《云顶之弈》等。

内容驱动:游戏玩法虽然雷同,但是游戏本身有IP的加持或者游戏故事引人入胜,也可以吸引玩家不断地玩。为什么二次元的游戏非常重视游戏立绘、声优以及剧情?就是因为这类游戏大多属于内容驱动,通过不断丰富的内容吸引核心用户,典型的例子就是《原神》《明日方舟》。

技术驱动:同样的游戏内容通过不同的形态载体呈现,则会有不一样的游戏体验。比如《原神》有PC端和手游端,为了让用户在手机端也能体验到和PC端一样高质量的画质和内容,推出了“云原神”,用云的方式在手机端实现了PC上的画质体验和模型渲染。类似的就是VR技术的进步,也出现了《半衰期:爱莉克斯》这类跨时代的VR游戏作品。

用户驱动:如果一个区域的用户游戏渗透率不高,则证明会有大量的空间。比如过往大家并不看好印度市场,因为用户付费差、网络速度慢、手机设备不行,但是针对印度市场做了大量本地化适配的《Free Fire》(类《绝地求生》的印度版)也取得了很大的成功。

这四个驱动力排在最前面的是玩法驱动,也是最关键的驱动力,“吃鸡”本质上就是玩法驱动型的游戏。

但“吃鸡”面向市场的时候,绝大多数业内人士并不认为这个玩法能火起来,因为“吃鸡”的玩法违反了游戏设计的基础原则:“退出成本管理”机制。这也是15年“吃鸡”的Mod有一定影响之后,同行并没有跟进的原因。大家认为,大多数玩家会被难度所劝退。

“退出成本管理”是什么?

即使没有做过游戏的人也知道,学习任何一个陌生领域的东西都是需要循序渐进的,一上来太难的话,很容易让人放弃尝试。

比如你还在读初中数学,一上来就给你看微积分的教材,大概率你会选择躺平不看。游戏也一样。游戏开发商最怕的就是玩家觉得游戏一上来就太难,怎么玩怎么输,最后直接退出游戏。大部分网络游戏的付费方式是免费游戏+内购付费的模式,你玩得越久,付费的可能性就越高,如果一上来就退出了,游戏开发商是没法赚钱的。

退出成本管理则是通过循序渐进的方式,让你先熟悉游戏的基础操作,然后一点一点增加难度,最终登顶大神,玩家也会在游戏的过程中,体验到一种成长的快感,升级的满足,所以你在玩大多数游戏的时候,一开始都是弱鸡的AI以及大量的新手引导。

但“吃鸡”就不一样了。玩过“吃鸡”的朋友应该知道,“吃鸡”没有什么新手适应阶段,一上来就要“刚枪对A”,非常考验心态和技术,落地成盒是常态(“吃鸡”进入战场是从降落伞飘下来,死亡状态是一个盒子)。很多时候能够进入前10就非常开心了,如果可以吃鸡,绝对是一件值得发朋友圈高兴的事儿。可以说,这个游戏的核心玩法不符合退出成本管理机制,与直觉相违背。

问题来了,为什么“吃鸡”的玩法违反传统理念还那么成功呢?这里我先说一下原因:“吃鸡”通过随机体验和规模效应两个策略,让玩家的上手体验并不如我们想象得那么难和残酷。

随机体验+规模效应+独特的玩法

随机体验是指游戏内的很多关键要素都是随机的。游戏每一轮的航线是随机的,每一个地方刷新的装备是随机的,每一个人选择跳落的地点是随机的,空投投放的装备是随机的,毒圈缩小的范围还是随机的。

这就导致了一个体验点的改善:玩家可以自己选择什么样的体验模式。在游戏中,玩家为了活到最后,一般会采取两种手段:一种是远离核心地带,去边缘捡装备避免冲突,也就是我们俗称的“苟着”;另一种则是激进地收集物资,对自己的技术非常自信,通过不断交战消灭对手,获得胜利。

新手为了避免冲突,可以选择苟着,跑到大家都不在的地方去捡垃圾,老手为了获得击杀的爽快感,也可以选择刚枪。不同玩家有不同的生存模式,新手玩法可以说是把游戏当成了一个休闲的收集游戏来玩,各种探地形、捡装备,并不会觉得游戏很残酷。

另一个是规模效应。不知道你玩不玩王者,喜欢玩王者的朋友有这么一个有趣的现象:

赢了是自己牛X,一直赢,自己好牛X,就是峡谷一霸;

输了是队友傻X,一直输,系统好傻X,匹配机制做得跟屎一样。

你可以想一想,为什么玩王者的人都想赢?输了又比较生气呢?

王者的匹配机制是两个队伍对战,输赢的概率都在50%左右,大家玩游戏都是奔着赢去的。但是,如果100人同时进行游戏对抗,赢的概率就变成了1%,一下子降低了50倍,那么心态就完全不一样了——你不会觉得每一局进来我都应该赢,不应该输了。

问题的本质来自预期。之前玩王者,你的概率是50%,你的预期是要赢,现在玩“吃鸡”,你的概率是1%,预期就发生了变化,进入前10貌似也不错,能吃鸡那就非常开心了,这就是单局参与人数变大之后产生的规模效应。

这种心理模型和赌场的逻辑一样,进赌场的那一刻,你也不会觉得自己一定会赢钱,更多是玩一下就好。所以,“吃鸡”的那句经典台词“winner winner chicken dinner”也是从赌场流传出来的。

随机性叠加规模效应,加上“吃鸡”独特的大地图+缩圈跑毒,也带来了体验的多样化。有玩家吐槽《绝地求生》无聊,“10分钟捡垃圾,10分钟跑路,10分钟蹲着阴人,见面1分钟挂,这游戏好玩在哪里?”但这段话也恰恰解释了《绝地求生》的好玩之处。

游戏的乐趣不仅仅只有吃鸡,也有到处捡装备和找空投补给的乐趣,也有以近乎极限的方式跑毒成功的乐趣,也有躲在转角处或者草堆里阴人的乐趣,也有开着各种交通工具撞人的乐趣,也有正面刚枪以1挑3的乐趣……如此多的乐趣构建了一个刺激又休闲、低门槛、高进阶的游戏。

“吃鸡”的传播非共识

除了玩法本身,“吃鸡”的传播也是“非共识机会”的体现。

一款游戏研发出来之后,还有一个重要的工作就是推向市场,这个工作在游戏里面叫做发行或推广。和手机游戏不同,PC游戏的宣发手段十分有限。通常只能通过上架Steam这类PC游戏平台,靠平台算法被动分发,或是大规模做品牌传播。

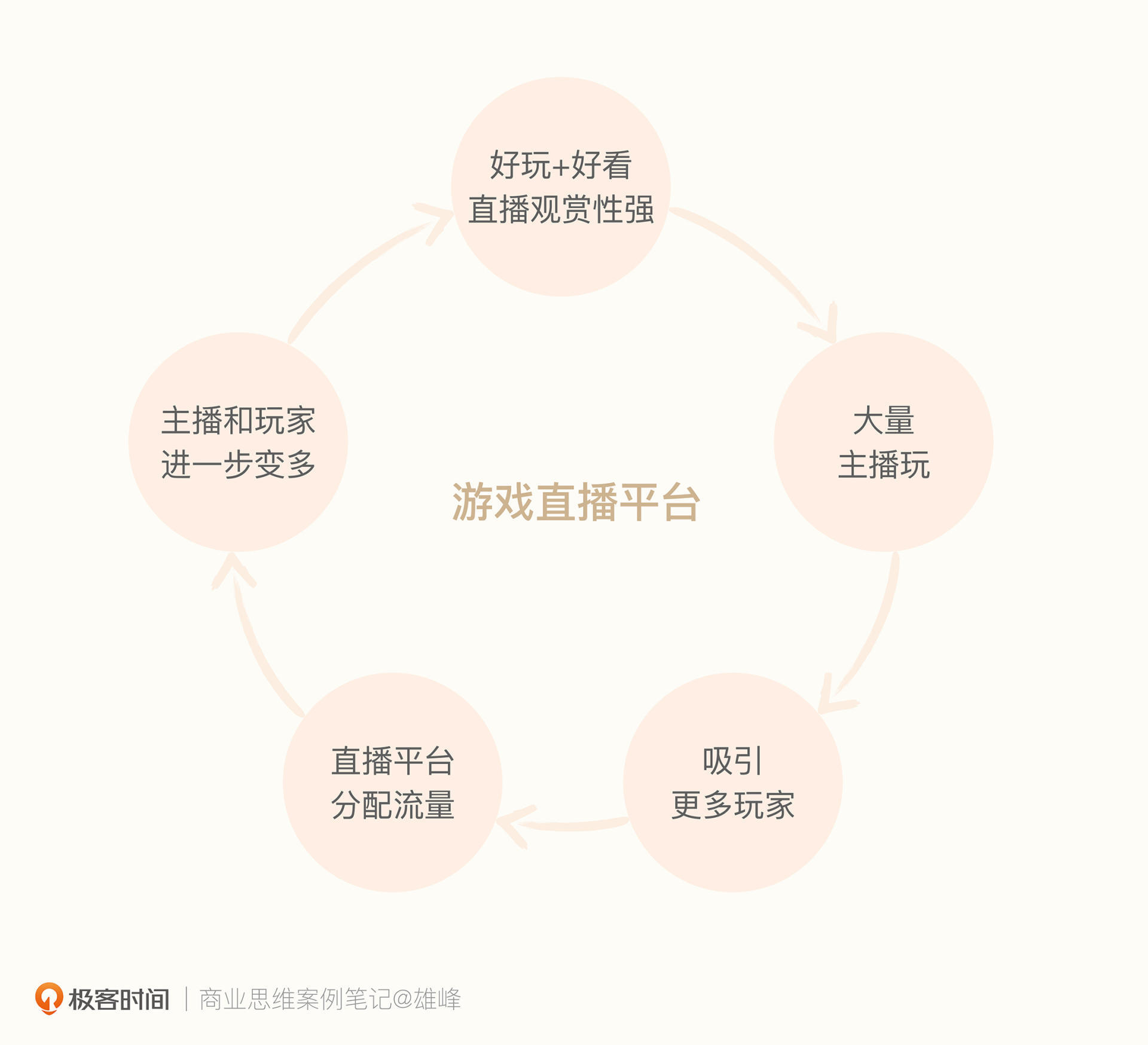

《绝地求生》则打破了这一模式,凭借其高话题性的游戏内容,通过“游戏直播”这个媒介,实现了全球范围内的病毒式传播。那么,直播平台是如何带火“吃鸡”的呢?为什么“吃鸡”类游戏能在众多游戏直播中突出重围呢?

直播平台是如何带火“吃鸡”的?

先说需求端。2014年国外的游戏直播平台Twitch被亚马逊以约9.8亿美金收购,MAU刚刚突破1亿,进入了高速发展时期。当时主要的直播内容均为《英雄联盟》等热门竞技游戏,平台急需新的爆款直播内容进一步提升用户规模,而这类爆款游戏内容需满足话题性和可观赏性两部分的要求,毕竟是用户看主播玩,好玩并不是最重要的。

再说供给端。大逃杀类游戏过往对于Twitch游戏直播平台的活跃带动是很明显的。2013-2015年,《武装突袭2-Dayz》到《H1Z1:杀戮之王》均在Twitch上热播过一段时间。这两款游戏均是全球混服的末日生存类游戏,容易产生各种地域文化的碰撞,H1Z1曾有一个经典的“红衣军”事件,即中国玩家全部在游戏内换上红色衣服,团结一致进攻外国玩家,让该游戏直播热度大涨。

有兴趣可以看看:《全世界的喷子都在这个脏游戏里了,老外不会说中文简直就没法活》

除了需求端和供给端的双向选择,《绝地求生》的研发公司也非常注重直播方面的投入,游戏开发的很多细节都围绕直播观众的体验改动,在游戏发行初期也与各大直播平台合作,吸引主播来播《绝地求生》的游戏内容,确保用户任何时候登录直播平台都有《绝地求生》的游戏内容。

GamesBeat的记者采访绝地求生的国际商务总监时Woonghee Cho,总结了他们当初对与游戏直播合作的策略:

从项目开始的时候,我们就知道观众是最重要的客户群体。我们希望这个游戏的直播会很有意思,所以我们是围绕着这个特征来开发游戏的。这个策略使得游戏发布之后,它的Twitch观众数量迅速上涨。我们觉得这是游戏取得如今销量的基础,毕竟我们没有采取任何特别的营销措施。”

此外我们和中国以及全世界的直播网站合作,让玩家们得以接触到这款游戏。还发起了“绝地求生合作计划”,主播们可以从他们那里获得一个特殊版本的《绝地求生》,其中可以创建自定义房间(对中国玩家来说再熟悉不过了),还包含一个特殊的“僵尸模式”。

为什么“吃鸡”能在众多游戏直播中突出重围?

纵观全球当前最火的几款长青派游戏,《英雄联盟》《DOTA》和《绝地求生》等,我们可以发现它们除了有两个必要特征外(第一是内核足够简单,第二是玩法变化丰富),还都有一个共性——非常好看。

好看,也就是观赏效果好。可以说,绝地求生之所以这么火,和它非常适合直播有必然的联系。

站在用户角度,好不好玩可能得上手才知道,但看别人玩很有趣,也挺有意思的。有一部分用户就是喜欢看别人玩但是自己不见得会玩,把游戏当成了赛事去观看。好比《英雄联盟》S11全球总决赛的观看人数超7000万,但是英雄联盟的玩家远不到这个量级。此外,想知道哪款游戏好不好玩,不用再去看游戏测评网站,直接看主播的游戏内容就好,所见即所得,同时还能学习游戏技术,让自己直接熟练上手游戏。

站在主播的角度,绝地求生的随机不确定性、竞技性、娱乐性都和主播的需求高度契合,观众每次观看都可能获得不同的体验。好看的游戏有较好的直播效果,会为主播带来更多的人气,同时自己熟悉领域的游戏会让观众审美疲劳,需要适时寻找新游戏来换换口味。

站在平台的角度,为了扩大自己的用户规模,也会在内容差异性上进行处理。当平台观察到玩家在看主播玩《绝地求生》的时候,就会划分更多的资源和版位给到《绝地求生》,让用户快速找到游戏内容。如果发现直播内容对平台活跃有很大的促进,则会进一步加大直播内容的流量分配,这样也反过来推动更多的主播来播放绝地求生,毕竟平台的流量都分配给这个游戏了,拿不到流量也没有用户看。

上述因素导致绝地求生迅速占领直播平台,一举成为各直播平台热度排名第三的游戏。(前两名分别是上千万观众热度的《英雄联盟》和《王者荣耀》)

腾讯执念游戏直播业务的原因

说到这里,不知道你有没有发现过一个现象:腾讯除了自己旗下的游戏直播平台企鹅电竞以外,也是国内两家最大游戏直播平台斗鱼和虎牙最大的股东。在2020年之后,更是积极推动斗鱼和虎牙两大直播平台合并,最终由于政策干预导致无疾而终。

为什么腾讯要推动直播平台的合并呢?

在腾讯游戏的历史项目中,最赚钱的游戏依然是大DAU的竞技游戏,如《英雄联盟》《穿越火线》等。此类游戏最大的特点是受众基础广,游戏内容有观赏性,天然适合直播内容。这也就是腾讯对《绝地求生》出手(投资加研发)如此迅速的原因。

而《绝地求生》又是依赖直播平台所火爆的产品,那么,有没有可能后面有一款类似的产品也依靠直播平台爆火,从而撼动腾讯两根收入支柱——“王者”和“吃鸡”呢?

所以,腾讯持续投资虎牙和斗鱼两个直播平台,核心目的就是将市场份额最大的直播平台全部整合,收入囊中。后续,再让所有的大DAU产品在直播领域上形成“局部流量垄断”,进一步提升“王者”和“吃鸡”的护城河,避免收入大盘受到影响。反过来说,如果有一款新的游戏,有机会动摇“王者”和“吃鸡”的地位,腾讯也可以通过直播平台进行反制。

但由于政策干预,虎牙和斗鱼的合并并未成功。2020年后,抖音、快手的直播份额指数级上升,仅快手一家的直播量就比虎牙和斗鱼两个平台加起来还多。腾讯“直播x游戏”的商业版图,此后再无机会落地。

小结

今天我们聊的是《绝地求生》,是第一次聊游戏领域的内容,除了可以吸引你的兴趣以外,我更希望你能换一个角度来看待“非共识机会”。同时,也希望你可以学到下面三个知识点。

游戏行业的驱动力:推动游戏行业持续向前发展的驱动力有四个,分别是玩法驱动、内容驱动、技术驱动以及用户驱动,其中玩法驱动和内容驱动是最关键的两个驱动力,玩法驱动的代表作是《王者荣耀》和《绝地求生》等,内容驱动的代表作是《原神》。

《绝地求生》的非共识:《绝地求生》初期没有人看到的原因就在于其玩法的非共识和发行模式的非共识。

前者看似违背了游戏设计的基础原则——退出成本管理,但是玩法上的随机性和规模效应,加之独特的缩圈机制,让游戏的实际体验并没有那么难。后者是并没有选择常规的Steam被动推广以及游戏品牌的推广模式,而是选择了通过直播平台的方式推广游戏,从而低成本火爆全网。

游戏发行模式的变化:腾讯内部之前讨论过一个问题,21年游戏发行做得最好的产品是哪一个?答案是《黑神话:悟空》。这个游戏没有花一分钱做推广,而是在B站曝光了几个实机演示的游戏PV,从而引爆全网,形成了大量的传播,可以说是最划算的买量,也给了游戏发行从业者新的思考:下一个非共识的游戏发行机会在哪?

思考题

想一想,“吃鸡”还有哪些非共识的地方呢?最近爆火的《羊了个羊》,有哪些非共识的地方呢?

欢迎你在留言区和我交流互动。我们建立了一个读者交流群,欢迎你的加入!如果你觉得有所收获,也可以把这节课分享给你的朋友一起学习。我们下节课见。

- AlanHalo 👍(5) 💬(2)

《羊了个羊》的非共识部分,我觉得在于玩法上的非共识与推广模式上的非共识。 玩法上巧妙运用退出成本管理机制与饥饿效应的结合,其中第一关的平易近人可以说是起到了防止玩家退坑的机制,而地区排名与社交裂变的社交属性则能在难度陡然提升的第二关尝试留存住尽可能多的玩家。同时因为第二关夸张的难度,玩家基本要借助各种道具,而道具只能通过分享好友以及观看激励广告,变相限制了第二关每日的尝试次数,玩家的胜负欲促使玩家第二天再来,保证了游戏的活跃度与留存。 推广模式上不同于以往的大规模买量广告,《羊了个羊》通过难度颇高的第二关激发玩家的挑战心,促使用户观看大量的激励广告,从而达成通关满足玩家的胜负欲。

2022-09-23 - 大脑壳 👍(2) 💬(0)

“大逃杀”游戏玩法的流行(也包括“魂系”游戏的流行)更多的是玩家的心态发生了变化,本质其实是游戏创意枯竭导致的玩法的变异,从心理学角度来解释就是玩家对各种玩法的刺激已经不再敏感,刺激阀值不断抬高,从游戏行业角度来说,吃鸡游戏,魂系游戏的诞生是必然现象,恰恰符合游戏心理学的规律!我觉得不应该是老师定义的非共识,这个应该是游戏界的共识,只是这种玩法到现在才开始流行而已!

2023-02-10 - Geek3443 👍(0) 💬(0)

这里面我觉得问题的本质分析很好,但是不能用规模效应这个说法,规模效应更多强调的是规模更大后的体验优势和成本优势。

2023-08-06