08 不懂用户调研?那就对了!

你好,我是刘津。

从今天开始,我们进入专栏的第二模块。前面我反复提到,做增长要先“通过差异性洞察找到增长的爆破点”,现在我们终于来到了这个部分。

差异性洞察离不开用户调研,所以今天我要跟你分享的主题就是用户调研。

说到用户调研,我发现一个奇怪的现象。就是在企业中,用户调研似乎是一个可有可无的事情,用户研究员也是一个很尴尬的存在。

为什么这件事这么重要,但却好像并没有被放在一个很重要的位置上呢?

我认为一方面是因为大家以为做用户研究需要很高的门槛,另一方面是最终的调研结果总是很难落地。成本高,又看不到什么成效,那自然就如同鸡肋了。

令人兴奋的是,经过这些年的观察,我发现,“专业”未必等同于“价值”。

传统的用户研究方法往往过于强调专业、面面俱到,而忽视了调研的目的,以及如何快速达到目的。动辄几个月的调研过程、厚厚的调研报告、缺乏业务洞察的结论,经常让需求方感到无从下手或只能简单参考。反倒是一些看似不专业的“野路子”,能够轻松落地,产生巨大价值。

“野路子”也能创造巨大价值

这里,我就跟你探讨一下这些“野路子”,教你“四两拨千斤”的调研方式。

先给你举两个例子,你会发现用户调研其实并没有想象中那么难。有的时候,找人闲聊几句、看看行业数据就可能收获意想不到的发现。

史玉柱在他的自述里说过他的经历。

在脑白金还在试销的时候,他亲自带了几个人去公园实地调研。一些老头老太太在公园亭子里聊天,他就上去找他们搭话,问他们对脑白金是否了解。大部分人说,对脑白金有兴趣,但是没吃过。

他好奇地问:“为什么不吃呢?”结果老人们回答:“买不起。”史玉柱继续跟他们聊天,最终发现,老人们并不是不想吃,而是等着儿女给他们买。

调研回来后经过讨论,最终就有了那句让人记忆深刻的广告:“今年过年不收礼,收礼还收脑白金。”

分众传媒的老板江南春在《抢占心智》这本书里提到:

阿里巴巴、京东等电商平台的数据显示,中国绝大多数的电商流水产生于早上10点、下午3点和晚上9点这三个时段。通过这个时间数据,江南春发现中国人最核心的消费决策都发生在公寓楼和写字楼。

于是,他萌生了在公寓楼和写字楼做电梯广告媒体的想法,这在当时是一条全新的道路。在那之前,人们普遍认为用户是看到电视以及大街小巷的广告才做出决策的。

分众创立短短两年之后,就登陆了美国纳斯达克证券交易市场,成为第一家在美国上市的中国广告传媒公司。

通过这两个例子,我们可以发现,通过简单的方式或关键的行为,就可能洞察到巨大的机会成为未来的增长爆破点。反而是看似专业的调研过程和冗长的报告,价值未必明显。

从关注“专业”到关注“洞察”

讲到这里,你可能会说像史玉柱、江南春这样的大佬是非常少见的,大部分人很难迅速找到如有神助的切入点。作为“普通人”,应该从何入手呢?

在这个模块的文章里,我会介绍一种全新的调研思路,手把手地帮你做出可以落地的结果。和传统调研强调专业方法不同,新的思路强调“洞察”,即使你是0基础也不用担心。

为什么要强调洞察呢?

你看下面这幅图:在图中,你第一眼看到的是什么?是那把红色的雨伞,对不对?

传统调研报告就好像图中的绿色雨伞,内容充实却泛泛,让人的目光难以聚焦。而图中的红色雨伞虽然只有一把,却能牢牢吸引住我们的视线。“洞察”成功的结果就像是发现了一片前所未见的新大陆,激动人心。

比如史玉柱发现老人是脑白金的用户、却不是购买者,这可能跟他们之前预想的非常不同;江南春发现用户的购买决策发生在公寓楼和写字楼,这也和传统认知相违背。

所以,洞察其实就是发现差异、发现未知的过程。有的人通过直觉、经验、对行业的敏锐度洞察,比如第一讲中提到的doodle的例子;有的人通过有针对性的数据或访谈洞察,比如史玉柱、江南春。

今天我先教你几个简单的小技巧,大幅提升洞察成功率。

4个小诀窍帮你大幅提升洞察效率

1.通过百度指数分析

调研离不开数据分析,可是在实际工作中,作为一线的执行者,很多人是没有权限调动数据资源的。另外,在大部分规模不大的公司里,你面临的窘境很可能是没有足够的数据。这个时候,百度指数在一定程度上可以帮助我们解决很多问题。

通过百度指数这款产品,我们可以比较自己和竞品的数据,看看有没有明显的差异。

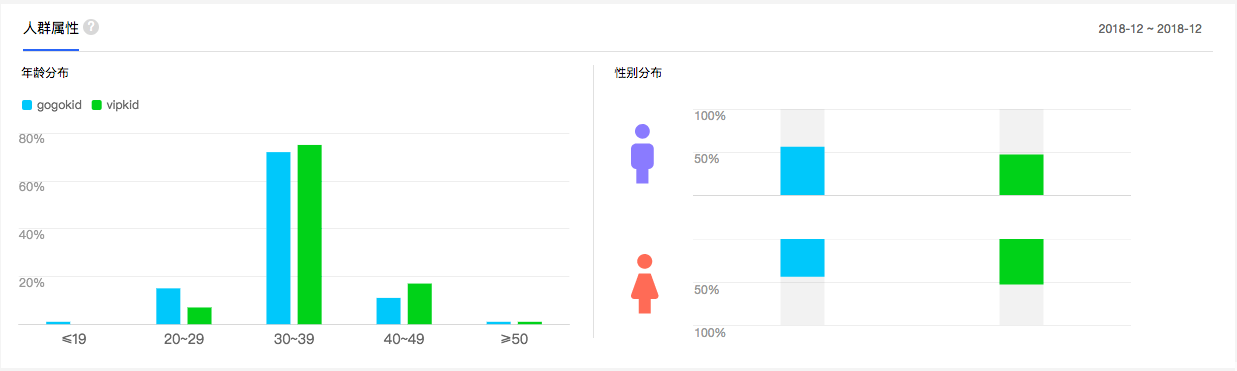

举个例子,比如你正在做少儿在线英语教育的产品,你想了解市面上这些同类产品之间有什么差异。

那么最简单的方法就是打开百度指数,在搜索框里先输入A产品名称,点击“开始探索”,然后在结果页面点击“添加对比”按钮,输入B产品名称,点击“确定”。

在“人群画像”一栏里,就可以看到两者在地域、年龄、性别上的差异。通过对比,你可能会发现A产品比B产品人群更加年轻化,男性比例也更多一些。

来源:百度指数

根据这一点,你就可以继续深挖下去,看是什么原因导致的。而这个原因很有可能就是该产品的核心竞争力。那么未来,你就可以放大这一点成为一个新的卖点或定位。以我自己的经验,“地域”“年龄”“性别”三项的差异已经足够看出很多问题了。

百度指数还有很多其他功能,你可以进一步挖掘。

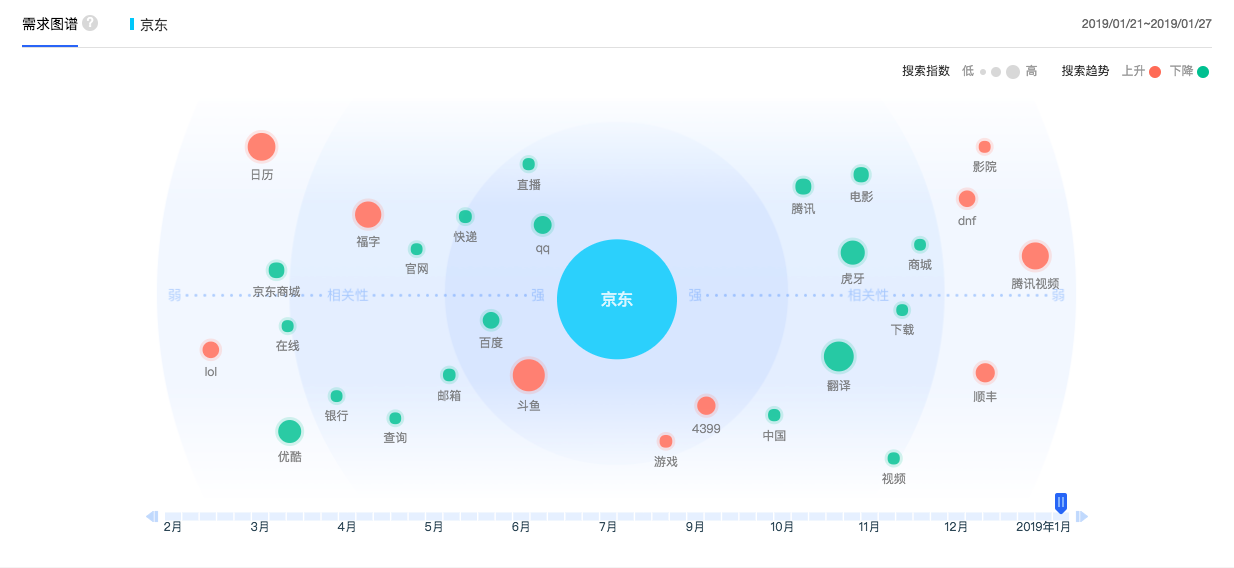

比如随意输入一个产品名称,在“需求图谱”一栏里,就可以看到相关的搜索热词,凭此我们可以判断该产品用户还对什么感兴趣。这对挖掘用户喜好以及潜在的商务合作机会都有很大帮助。

来源:百度指数

当然,如果你有条件的话,建议还是用实际业务数据进行分析。

要注意的是,数据获得只是一方面,更重要的是数据背后的洞察——发现差异点,分析差异点,你才能有可能抓住增长爆破点。

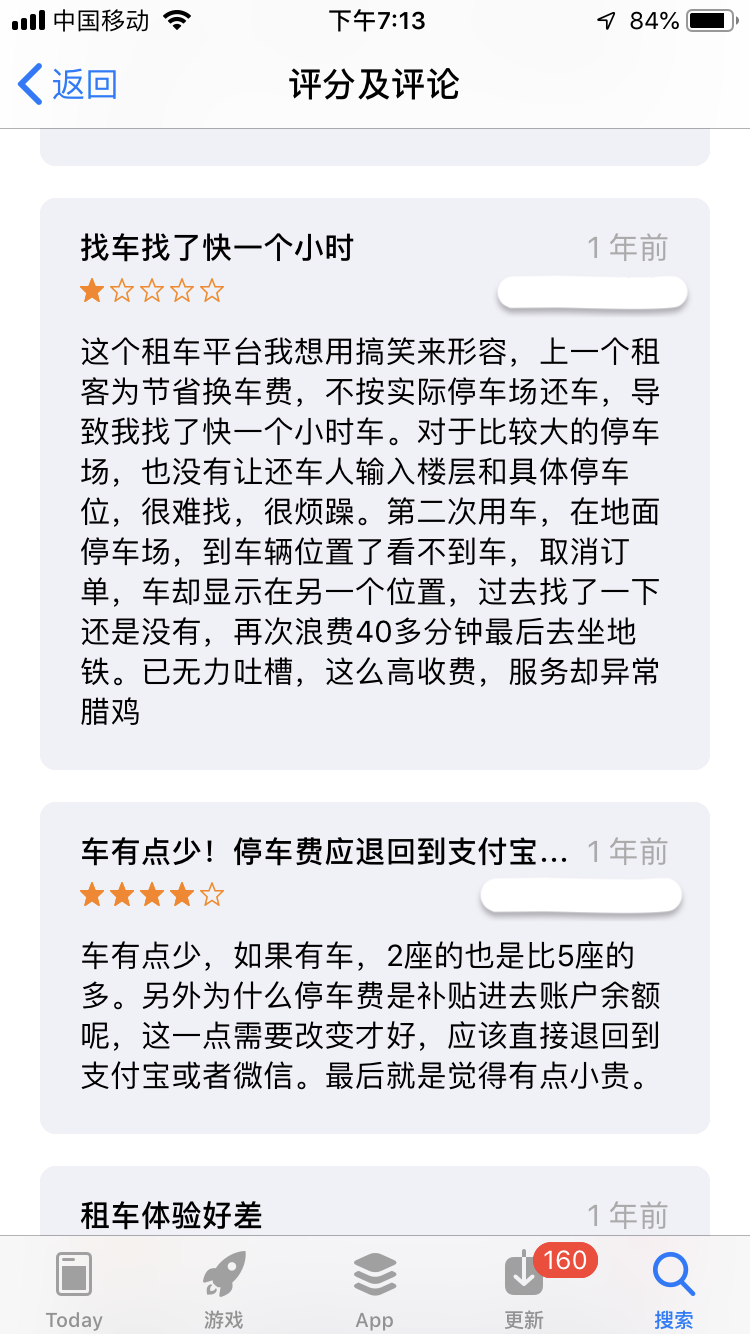

2.分析用户留言及评论

在App Store里或安卓的应用市场、论坛、微博等很多地方都可以看到用户对你产品的评论。按照正常情况来说,大部分用户是不喜欢评价的,除非遇到让自己非常愤怒的事情。

有了这种糟糕的体验,他可能再也不想使用你的产品了。所以,我们对差评需要特别关注,它往往反应了用户认为非常重要且没有被满足的核心诉求。

3.访谈老板

很多朋友表示,自己是做B端产品的,在百度指数上搜不到什么信息,这种情况下你就可以考虑访谈老板。

很多人害怕接近老板,宁可自己乱猜也不敢去问,其实这是非常低效的。多跟老板聊聊天,借这个机会了解产品的目标、方向、核心资源及优势、用户等等,完全可以起到事半功倍的效果。

我自己一开始也不习惯问别人,认为独立思考、独立解决问题,不麻烦别人是一种美德。但后来我慢慢想通了,如果能在10分钟内解决问题,为什么要花上好几天呢,而且还不一定能解决。

在增长时代,我们一定要注重协作、注重信息的互通,而不是单兵作战。我特别欣赏一句话,那就是“好的人脉关系都是互相麻烦出来的”。

对于C端产品来说,可以多访谈身边符合条件的用户或朋友,在这个过程中你也会收获很多。

4.留意行业分析及用户行为报告

在网络上,你经常可以看到各种各样的行业报告,这些报告时常可以给人启发。

在百度上搜索“你所在的垂直行业+报告”,就可以查到很多。另外通过微博、行业相关的微信订阅号,也可以看到很多信息。

前面提到过,江南春通过阿里巴巴、京东等电商平台的数据,发现了中国人最核心的消费决策的发生地点。我再举个自己的例子,多年前,我在网易做电商时,看到京东发布的一份用户搜索报告,发现用户在不同时间段的心态及购物行为完全不同。

来源:2012京东数聚汇

基于这个观点,我们分析了网易电商几条主营产品线的广告在不同时间段的表现:发现电影票广告在周末和节假日点击转化效果明显、而彩票正相反。

于是,我们在周末加大力度投放电影票广告,取得了很好的效果。我们还在另一条产品线上尝试了分时段投放的策略,广告的总体转化率和产品销量都提升了2倍以上。

今天给你分享了4个小诀窍,都很简单,目的是为了树立你的信心,不要因为“不够专业”而气馁。诀窍很简单,但是真的能做好却并不简单。下一讲开始,我们探讨如何用简单实用的方式做一次完整的用户洞察。

思考题

你可以尝试用百度指数分析自己和竞品的差异点;也可以分析网络上的留言和数据报告;或者和老板聊聊天。看看在这个过程中,你能否得到不一样的收获?

欢迎把你的思考和疑问通过留言分享出来,与我和其他同学一起讨论。

如果你觉得有所收获,也欢迎把文章分享给你的朋友。

- 何望, 👍(10) 💬(1)

“重要的不是专业,而是洞察” 然而恐怕洞察才是最大的专业。

2019-05-30 - nata 👍(5) 💬(1)

我来贡献一个信息增量: 如果你是做面临c端消费品的,搜索人群基本能等同于购物人群的阶段,或者在开拓新市场阶段里,可以去寻找一个数据:淘宝生意参谋 “市场板块--搜索分析/搜索人群”,虽然这很贵,也需要特定账号权限,但是你总归能找到一两个有淘宝生意参谋后台账号的朋友,帮你截图。 这里的数据是比百度更直接、更准确的用户画像和相关搜索词。 缺点:并不是每个品类都适合用生意参谋的搜索人群画像,适合哪些品类,就待你自己去探索啦。

2019-06-23 - 种菜的渔民 👍(2) 💬(1)

读到此节有一些拨开云雾见青天的感觉,从传统it行业的需求分析转到互联网的产品最大的感受就是“去伪存真”,传统电子政务的项目往往都只关注“形式”如需求只看看领导是否满意,进度只看资金执行是否到位,验收只看文档是否规范等。听到老师此讲明白“实践是检验真理的唯一标准”,我们要以北极星目标为出发点,不拘泥于形式,而关注于如何准确的获得用户内心最真实的想法。

2019-07-19 - 李迪迪 👍(2) 💬(1)

个人觉得,这4种方式里面第2种和第4种最靠谱,第一种百度指数用过几次感觉偏差有时还是蛮大的,但还是可以当作参考,第三种访谈老板感觉在大多数情况下不是很现实,毕竟我们是具体做事的,我们所了解的用户信息肯定比老板(泛指各级领导)要多,如果我们自己都没有想法,凭什么找老板问想法,个人认为一定是自己有一些想法后找领导确认乃至深度沟通,不可能脑子里空空直接访谈领导。

2019-07-03 - Christine 👍(1) 💬(1)

个人认为: 0-1的产品定位主要依据是市场分析,找到市场的不饱和或者空白点,思考该阶段产品需要的核心功能是什么,这个阶段去做用户调研,很可能用户未意识到自己的需求,而且容易被小样本带偏,这个时期产品定位基本靠的是产品经理或者高层的市场敏感度 用户增长瓶颈期需要挖掘潜在用户,这里面包含低频用户和未使用用户,问题在于,如何获取未使用用户的数据呢?

2019-05-25 - 赵亚洲 👍(0) 💬(1)

最近的工作中经常提到insight,这其实就要求【获得高质量信息且给出自己的判断】。这次提到的百度指数 用户留言 行业报告 找老板都是高效率的信息源,但获得信息之后一定不要忘了做判断,有决策的部分才能真正落地。

2019-09-13 - 深白浅黑 👍(0) 💬(1)

重要的不是专业,而是洞察。 之前有过一个想法,了解用户需求,将用户的访问记录,留言评论汇总起来,做一个分析报告,也就是在内容生产测用户的画像。结果被痛批,说什么不专业,报告主观性强,你这么能咋不放个卫星上天。总之,各种各样的打击。人活一口气,用了一年半的时间,从内容收集,整理、分类,到同领域内容爬取,文本分类,关键词提取,情感分析。最后做出来一份,同事的评价是,用数据说话。分析报告有问题,也不专业,但有自己的思考、见解,最重要的是有自己的洞察观点。然后…………

2019-08-20 - 旺旺 👍(22) 💬(0)

1、百度指数 2、用户评论 3、老板访谈 4、行业报告

2019-04-30 - 黎小平 👍(8) 💬(1)

有个微信指数的小程序也能提供些相应的信息

2019-04-29 - Hunter Liu 👍(6) 💬(0)

满满的干货,我之前怎么没想到呢

2019-04-29 - eds 👍(4) 💬(0)

这个靠谱。中午下班试试

2019-04-29 - 程序员二师兄 👍(2) 💬(0)

一篇好文,提升洞察效率。 1、通过百度指数分析 2、分析用户留言及评论 3、访谈老板 4、留意行业分析及用户行为报告

2021-03-15 - 程序员小跃 👍(2) 💬(0)

第一次听说百度指数,太棒了吧,这个可以解开我的一些谜题了。 还有「在增长时代,“独立”、大包大揽未必是美德,注意多沟通,多协同」这句话我实在是太认可了,项目组里大包大揽并不是一件好事情,会束缚自己很多事情的,我得改变了,多谢老师

2019-04-29 - 李沛欣 👍(1) 💬(0)

百度指数, 用户评论, 老板观点, 行业和用户分析。

2019-04-29 - 谭小谭 👍(1) 💬(0)

这篇干货满满,其中百度指数是个好东西,之前自己也用过,可以发现很多有意思的东西,有一定的参考作用。

2019-04-29