《大转型》 徐玲解读

《大转型》| 徐玲解读

关于作者

卡尔·波兰尼(Karl Polanyi),20世纪重要的社会思想家和经济史学家。他是匈牙利裔犹太人,后取得英国国籍,二战时移居美国,在哥伦比亚大学任教。

关于本书

这是一本西方思想史上的重要著作,首次出版于1944年。也有中译本把书名翻译为“巨变”。有学者认为:“除了《资本论》和《新教伦理与资本主义精神》,没有什么经济史著作比《大转型》更具影响。”

核心内容

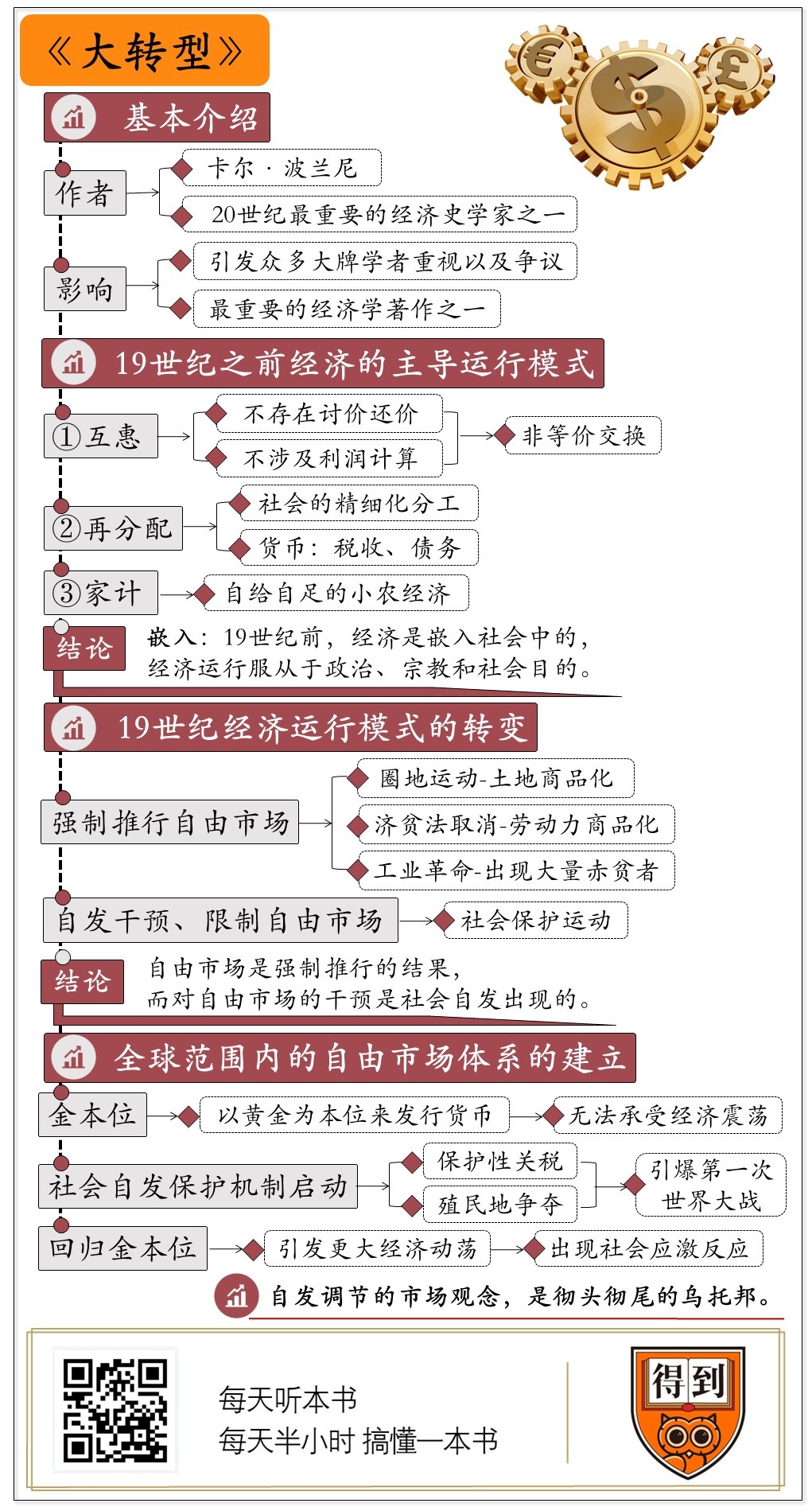

重要概念之一:“嵌入”。一直到19世纪之前,经济都是嵌入到社会当中的,经济运行要服从于政治、宗教和社会目的。但在19世纪,市场突然从人类社会中“脱嵌”出来,从从属地位变为支配地位,这是人类历史的“大转型”。

重要概念之二:“双重运动”。一个自发调节的自由市场,意味着,土地、劳动力和货币等生产要素,都必须按照市场供求关系来调节自身。这必然会给社会稳定带来极大的冲击,也必然会引起自发的社会保护运动。这种反复出现的“双重运动”,就是近代以来的真实历史轨迹。

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《大转型》,副标题是“我们时代的政治与经济起源”。这是一本西方思想史上的重要著作,首次出版于1944年。也有中译本把书名翻译为“巨变”。

这里的“大转型”或者“巨变”,是指人类社会在19世纪出现了一个重大变化,就是自由市场的兴起。作者认为,自由市场的兴起,对人类历史产生了重大影响,20世纪上半叶的所有剧烈动荡,包括两次世界大战和中间的大萧条,都可以直接追溯到这件事。至于作者为什么这么说,其中的道理在哪儿,后面我们再详细聊。

这本书的作者叫卡尔·波兰尼(Karl Polanyi),名字你可能不熟,没关系;波兰尼在世时,在西方学术界也确实没有什么名气,他在美国哥伦比亚大学仅仅是个兼职讲师。不过,波兰尼在1964年去世之后,影响力却越来越大,如今他被公认为是20世纪最重要的经济史学家之一。之所以出现这样的反转,是因为他这本《大转型》受到了越来越多大牌学者的重视,也引发了很大的争议。

比如,经济史学大家、诺贝尔经济学奖得主道格拉斯·诺斯,就认为,波兰尼对19世纪市场体系理解得不对,他专门写了一篇文章来批判波兰尼。但是,也有大牌学者力挺波兰尼,比如同为诺贝尔经济学奖得主的斯蒂格利茨。《大转型》英文版在2001年再版时,斯蒂格利茨给这本书写了一篇很长的前言,说波兰尼极富学术远见,他这本书简直就是在针对21世纪的当下问题在发言。

你看,一本书,能在出版几十年之后,让两位诺奖得主针锋相对,这本书的重要性没的说。有学者甚至认为:“除了《资本论》和《新教伦理与资本主义精神》,没有什么经济史著作比《大转型》更具影响。”

不过,我第一次知道波兰尼这个人,既不是因为诺斯,也不是因为斯蒂格利茨,而是通过管理学大师德鲁克。我在读德鲁克的成名作《公司的概念》时,发现他在书里反复提到波兰尼和《大转型》,我当时就觉得非常好奇,是什么人、什么书能让德鲁克频频点赞呢?后来再读德鲁克的回忆录《旁观者》,发现其中有一章,题目就叫“波兰尼这一家”。我才知道,原来德鲁克和波兰尼是忘年交,德鲁克比波兰尼小23岁,几乎是差了一辈,但两人学术趣味相投,惺惺相惜,是一生的好朋友。

顺便说一句,卡尔·波兰尼有个亲弟弟,叫迈克尔·波兰尼,也很厉害,是著名的科学哲学家。我们现在把人类知识分为显性知识和默会知识,这就是迈克尔·波兰尼首先提出来的。

好了,介绍完这本书的背景,下面,我就给你详细讲讲,波兰尼在书里提出的几个最重要、也最具颠覆性的命题。

我们先来复习一下,传统经济学的一个基本命题:人是“经济人”,人天生倾向于通过交换来获取利益。这个假设特别重要,可以说是传统经济学一切理论的起点。

亚当·斯密在《国富论》中说,“互通有无,物物交换,相互交易”,是人类独有的天性。没有人见过一只狗经过深思熟虑之后,对另一只狗说,我们来交换骨头吧。但是,即使是原始人,也天然拥有等价交换的倾向。《国富论》里描写的原始社会,是下面这样运作的:

一个狩猎部落,本来所有男人都一起出去打猎。但慢慢地,有个猎人发现,他特别擅长制造弓箭。如果自己只制造弓箭,并且拿弓箭去和其他猎人交换猎物,这会比自己亲自去打猎的收获更多。所以,这名猎人就变成了专门制造弓箭的工匠。不过,那会儿还没有货币,他和小伙伴们只能直接进行物物交换,比如,一把弓箭换2只山羊,或者10只兔子。很显然,物物交换非常不方便,于是大家开始试着用贝壳之类的东西,来充当交易媒介,于是就有了货币。

这个故事,我们现代人听起来特别自然,也很符合我们的预期,是个好故事。它只有一个缺陷,就是和人类学的研究结果对不上。波兰尼指出,根据现代人类学的研究,原始社会中根本就没有物物交换这回事!

那么,原始社会的经济是怎么运转的呢?波兰尼以太平洋上美拉尼西亚群岛的土著居民为例。他们的生活中没有等价交换这回事,而是受另外一些经济原则的支配。

首先是互惠原则。这个部落是母系社会,男人们负责供养自己的母亲、姊妹以及姊妹的孩子,他们需要把自己最好的收成奉献给这个家庭。在家庭之外,每个村庄之间,也有互惠行为。比如,每个海边的渔村都和某个内陆村结成对子,双方互赠鱼和面包果。岛上的土著还会定期远航,与附近岛上的邻居们互相赠送贵重的礼物,比如手镯和项链。

听到这儿,我知道你肯定在心里嘀咕:这不就是打着赠予旗帜的物物交换吗?还真不是。其中最关键的区别,就是双方不存在讨价还价,也不涉及任何利润的计算。这种关系就好像是,一个大院儿里,邻里之间,今天你去隔壁老王家要几个鸡蛋,明天对门张奶奶来找你拿点酱油醋。这种交往遵循的是互惠原则,而不是等价交换。

除了互惠原则,还有一条重要原则是再分配。在美拉尼西亚群岛,岛上物产的相当一部分,要统一交给部落首领储藏起来。遇到重要节日或者有其他岛上的居民过来,这些存储物资就要被拿出来,用于宴会招待或者回赠礼物。

除了这个群岛的例子,在一些原始的狩猎部落中,猎物也是统一交给部落首领,由首领来重新分配。我们回到亚当·斯密的故事,原始部落中确实可能存在专门制作弓箭的匠人,但他获取食物的方式,并不是和其他猎人进行物物交换,而是他为整个部落制作弓箭,部落给他提供食物。

事实上,再分配原则不但在原始社会非常重要,它也是各大文明古国建立的基础。在古代埃及,农民、猎人、酿酒师、陶工、织布工等各类人,把他们的产品作为实物税,详细登记,然后上缴到法老的巨大仓库。接着,这些东西被法老大规模地重新分配,以供养庞大的官僚体系和军队。

你看,社会的精细化分工,是从国家的再分配机制中产生的,而与等价交换没什么关系。甚至,货币也是从再分配机制中产生的,它最初是用来代表税收和债务,而并不是为了交换。

除了互惠原则和再分配原则,还有第三个原则,叫做家计,家庭的家,计划的计。家计原则之所以排在第三位,是因为它在时间上要晚于互惠和再分配,只有进入了比较先进的农耕文明才有可能出现。英语中“经济”这个词economy,就是来源于希腊语的“家计”(oeconomia)。

你可以把家计理解为自给自足的小农经济,男耕女织,主要为了自家生活所需而生产。当然,家计原则并不排除偶尔将自家用不完的产品拿到市场上去出售,但它本质上并不是为了赚取利润而生产。亚里士多德甚至认为,为赚取利润而生产,是违反人类本性的。

波兰尼说了这么多,其实是想表明,一直到19世纪之前,经济的主导运行模式,都不是等价交换,而是互惠、再分配和家计原则。个体之间的交易和地方性的集市,虽然一直都有,也随处可见,但是,这只是作为经济生活的补充,人们并不依赖于市场来获得生活所需,人们也并不是为了交换和赚取利润而生产。

换句话说,波兰尼的意思是,没有什么证据表明,人生来就是“经济人”,传统经济学的这个假设是不成立的。相反,人的经济目的是从属于他的社会目的的。也就是说,人的行为动机,首先是为了维护他的社会地位和社会关系,而并不是占有尽可能多的物质财富。这也很好理解,从个体生存的角度出发,在传统社会中,人在共同体中的社会地位、社会声望和社会网络,显然比占有物质资源更重要。

说到这儿,就必须提到波兰尼的一个重要概念,叫做“嵌入”。波兰尼认为,一直到19世纪之前,经济都是嵌入到社会当中的,经济运行要服从于政治、宗教和社会目的。在此之前,人类历史上没有哪个社会的经济,是主要依靠市场机制来调节和运作的,市场在人类社会中仅仅扮演一个次要角色。一直到19世纪,市场才从人类社会中“脱嵌”出来,从一个从属性的角色,一跃上升到支配整个人类生活的地位。书名“大转型”,就是说的这个转变。

这里我必须给你敲一下黑板:波兰尼指出的这个事实,非常非常重要。为什么传统经济学认为自由市场是好的?就是因为他们相信,自由市场是“自生自发”、自然演化出来的,是一种“自然秩序”,所以是好的;而国家、社会对自由市场的任何干预,都是“人为的设计和强制”,因此是必败的乌托邦。

波兰尼说,错了错了,真实的人类历史,刚好是反过来的。自发调节的自由市场,在人类历史上从来就没有自发地出现过,它完全是19世纪西欧各国政府强制推行的结果;与此同时,对自由市场的种种干预和限制,才恰恰是社会出于自我保护的需要,而自发出现的。这个结论很具颠覆性,必须展开来讲。

我们从英国历史上著名的圈地运动说起。圈地运动,我们在中学历史课本都学过,是指15世纪之后,英国的毛纺织业迅速发展,出现了对羊毛的大量需求,羊毛价格不断上涨。于是,英国的贵族地主们大量圈占公有土地,将其私有化,用来养羊。从纯粹的经济意义上说,圈地运动是一种历史的进步。因为它把土地要素投入到生产效率更高的行业,大大推动了英国毛纺织业的发展,为之后棉纺织业的发展打下基础,而工业革命正是从棉纺织业开始的。

但是,圈地运动对当时英国社会的破坏和冲击,是非常剧烈的。大量淳朴农民被从公有土地上赶走,流离失所,变成乞丐和小偷;乡村的社会组织被破坏,人口大量减少,到处是破败和荒芜的房屋。在这种情况下,社会出现了一系列自发的保护运动,比如1549年的英国农民起义,史称“凯特叛乱”,后来被镇压,几千名农民被杀死。

吊诡的是,在整个圈地运动过程中,代表先进力量的英国议会,是站在圈地者一边的;而代表腐朽力量的王权和教会,则尽可能地通过反圈地法,来对失地农民提供保护。比如,英国国王亨利七世、亨利八世、伊丽莎白女王,都先后颁布过反圈地法。最终,王权输给了议会,反圈地法被议会废除,反对圈地的大臣和主教被议会处死,英国圈地运动在18世纪达到高潮。这是英国纺织工业的胜利,却是失地农民的悲歌。

回顾圈地运动的过程,你会发现,这就是英国的土地大规模私有化、市场化的过程。显然,它并不是在一个漫长历史中的自然演化,而是历史的突然转折,靠的是强权暴力和英国议会的强制执法。在这个过程中,不可避免地出现了反向的社会保护运动。在当时的进步人士看来,无论是农民起义还是国王的反圈地法,都代表了历史的反动,阻碍了经济进步的步伐。

好,我们接着往下看。想要建立一个自发调节的自由市场,现在,土地问题解决了,但劳动力还没有解决,当时的劳动力并不是自由交易的生产要素。这主要是因为当时的几部法律。英国《济贫法》规定,各个教区要对没有工作的赤贫者提供一定程度的救济,让他们能够免于饥饿。但这会带来一个问题,就是,哪个教区的济贫工作做得好,全国的穷人就会蜂拥而至,导致这个教区不堪重负。为了解决这个问题,政府又颁布了《安居法》,严格限制人员流动,规定人们只能待在自己的教区内。

在当时那些急于让劳动力成为商品的进步人士看来,这两部法显然是恶法。《安居法》限制了劳动力的自由流动,形不成全国性的劳动力市场;而《济贫法》让穷人免于饥饿,这样一来,他们出卖劳动力的动力就不足。

当时的一个观察家,丹尼尔·笛福,也就是《鲁滨逊漂流记》的作者,是这样论证的:救济穷人,就会让他们不工作;他们不工作,就会阻碍生产;生产被阻碍,就会产生饥荒。所以,救济穷人的结果是制造出更多的穷人。这在当时是非常流行的观点。

在大量像笛福这样的知识分子的摇旗呐喊下,《济贫法》和《安居法》被相继取消,大批没有任何社会保障的劳动力,被成功地抛入了自由市场。这个过程,当然也不是社会自然演化的结果。

就这样,在成功地把土地和劳动力商品化之后,英国的自由市场体系基本建立,工业革命也进入了高潮。按照这些经济进步人士的推断,虽然取消社会救济后穷人很悲惨,但一旦自由市场体系开始运作,经济欣欣向荣,穷人会自然而然变少。然而,奇怪的是,历史却不支持这样的假设。

事实上,工业革命一直存在一个令人费解的悖论:就是,在工业革命如火如荼的18世纪末19世纪初,贸易量不断增长,就业机会增多,英国的平均工资水平也在不断上涨,然而,社会底层的赤贫者却越来越多。穷人好像在一夜之间就冒了出来。有大量的文学作品反映了当时这个社会现象,像《雾都孤儿》《悲惨世界》等等。

那么问题来了:穷人们到底是从哪儿来的?当时讨论这个话题的小册子汗牛充栋,众说纷纭。有的说是英国人口过剩,有的说是农业工资太高导致粮食太贵,有的认为是穷人自身的堕落,等等。这些当然是胡扯。

波兰尼认为,真正的原因,是自我调节的自由市场制造了穷人。说得更具体点儿,是早期贸易的剧烈波动,造成了大量工人的周期性失业。这些工人原本是农民,后来背井离乡来到城市打工。但是,干着干着,突然就由于市场波动而失业了。这些失业工人没有任何的社会安全网络,也无法再回到故乡务农。当时有个观察家评论说,“纺织工人一无所长”,“今天完全就业的工人,明天就可能沦落到街头讨面包。”

在波兰尼看来,在圈地运动、济贫法取消、工业革命这三重力量之下,英国社会发生了一次地震:在不到半个世纪的时间里,大量定居的农业人口变成了走投无路的流民。造成这种结果的原因,主要还不是经济上的剥削,而是社会资本和社会文化的解体。这些劳动者,被从他们依赖的乡村社会网络中连根拔起,抛入了“文化真空”,这才是最可悲的地方。

这种情况,不只是发生在工业革命时期的英国,在西方向外殖民扩张的过程中,也一再发生。在非洲,殖民者把自由市场制度强加在黑人土著部落当中,结果造成了土著社会的全面崩溃,在文化上和道德上都出现了全面退化。在英国殖民下的印度,当东印度公司的垄断被废除,引入自由市场体系之后,印度发生了严重的大饥荒,成百万人死去。因为印度的村庄共同体被消灭,古老的乡村互助组织被市场取代了。

在这样的背景下,19世纪出现了声势浩大的社会保护运动,席卷整个欧洲,包括宪章运动、卢德主义、空想社会主义,等等。波兰尼在这里想强调的是,这些运动的名目不一、理念不同、领导人也不一样,体现出了充分的社会自发性;但是,这些运动的目的却指向同一个方向,就是阻挠自由市场的运作,保护劳动力免受自由市场的冲击。

这再一次印证了波兰尼的推断:自由市场是强制推行的结果,而对自由市场的干预是社会自发出现的。

好,我们继续往下看。在把土地和劳动力成功商品化之后,还需要处理最后一个生产要素,就是货币。前面说过,货币并不是为交易而发明,更不是为自由市场而设计的。一直以来,政府都享有铸币权,货币发多发少、成色怎么样,都是政府规定。这样一来,货币这个生产要素当然就不是由自由市场来调节的。

怎么才能把货币纳入到自由市场体系中来呢?就在19世纪,一个最大的自由市场乌托邦出现了,就是建立一个全球范围内的金本位体系,以此来打造一个全球范围内的自由市场。

金本位,就是以黄金为本位来发行货币。一国有多少黄金,就发行多少货币,这样一来,各国政府等于被剥夺了货币发行权,一国的货币是增加还是减少,完全由自由贸易中黄金的流入和流出来决定。

理论上,当一个国家出现了贸易逆差,它的黄金就会大量流出,国内就会出现通货紧缩、物价与工资下跌、失业增加、低效率的企业率先破产。这样一来,一国的进口需求就会下降,而出口变得有竞争力,从而扭转贸易逆差。反过来也是一样。于是,不需要任何政府干预,也不需要任何货币政策,只需要交给国际自由市场体系,各国贸易就能自动保持平衡。

这个理论,从逻辑上说完全没有问题,它只是忽略了一点:就是没有任何社会,承受得起这样周期性的经济震荡。不光是大量失业的劳动者会承受巨大代价,而且,就连工商企业本身都无法承受这样的经济波动。所以毫不奇怪的是,就在金本位体系开始运作的同时,社会的自发保护机制开始启动。

西方各国先是建立起了保护性的关税,以阻止黄金的大量流出;接着,西方列强对殖民地的争夺越演越烈,因为宗主国可以垄断殖民地的市场和原材料,为自己在国际自由市场中增加一道保护屏障。最终,殖民主义演变成了帝国主义,引爆了第一次世界大战。

战后,各国并没有吸取教训,而是继续回归金本位,试图重新建立一个全球范围内的自由市场体系。结果,引发了更大的经济动荡,也就是1929~1933年大萧条。大萧条的巨大冲击,让各国出现了不同的社会应激反应:美国启动了罗斯福新政,苏联开始了五年计划,而德国,则出现了纳粹主义。这些看起来完全不同的力量,都指向一个方向,就是对灾难性的自由市场体系的干预和限制。当然同时,也为第二次世界大战和之后的冷战埋下了伏笔。

说到这儿,这本书的主要观点就讲完了。关于这本书,你只需要记住两个最重要的概念。

第一个概念是“嵌入”。19世纪之前,经济一直是嵌入到社会当中的,经济运行要服从于社会目的。但是19世纪,市场突然从人类社会中“脱嵌”出来,从从属地位变为支配地位,这是人类历史的“大转型”。

第二个概念是“双重运动”。一个自发调节的自由市场,意味着,土地、劳动力、货币等生产要素,都必须按照市场供求关系来调节自身。然而,这些生产要素在自由市场出现之前,早已存在,它们并不是为了市场交换而设计的。如果非要让这些要素去适应市场供求关系的波动,必然会给社会带来极大的冲击。与此同时,也必然会引起自发的社会保护运动。这种反复出现的“双重运动”,就是近代以来的真实历史轨迹。

在这本书出版半个世纪之后,波兰尼所预言的“双重运动”又增加了新的案例:“华盛顿共识”把自由市场体系引入拉美地区后,造成了同样的混乱和失序,以及作为社会保护运动而出现的民粹主义。

在波兰尼看来,市场自由主义最深刻的缺陷在于,它将人类目标从属于非人的市场机制的逻辑,是人类社会不可承受之重。他最终得出结论:“自发调节的市场观念,乃是彻头彻尾的乌托邦。”

戳此阅读电子书《巨变:当代政治与经济的起源》

撰稿、转述:徐玲脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

自由市场是强制推行的结果,而对自由市场的干预是社会自发出现的。

-

19世纪,市场突然从人类社会中“脱嵌”出来,从从属地位变为支配地位,这是人类历史的“大转型”。

-

强制推行自由市场制度,必然会引起自发的社会保护运动,这就是近代以来反复出现的“双重运动”。