《20世纪艺术原来可以这样看》 张小玉解读

《20世纪艺术原来可以这样看》| 张小玉解读

关于作者

弗朗索瓦芭布·高尔女士,法国艺术史专家,毕业于法国索邦大学和卢浮宫美术学院,法国“如何欣赏画作协会”(CORETA)创始人。和很多科班出身的专家不同,高尔女士开辟了一条独特的艺术研究和推广之路:一方面,她不推崇精英主义的小众化传播,而是致力于大众的绘画入门普及;另一方面,她擅长以孩子的视角和语言去看待艺术,并出版了一系列引导孩子去欣赏艺术的书籍。高尔女士提炼出一套颇具个人特色的“入门艺术史”,在法国和中国都受到了热捧。

关于本书

《20世纪艺术原来可以这样看》是高尔女士艺术普及系列书籍中的一本,其中,《原来艺术可以这样看》和《如何看一幅画》,在我们每天听本书栏目中都有解读。相比于前两本,这本书更具有针对性,它会结合那些20世纪以来公认经典,但又令人费解、有争议的艺术品,进行知识上的积累与欣赏技巧上的点拨,适合孩子及艺术入门的家长共同阅读,是一本很好的现代艺术欣赏引导书。

核心内容

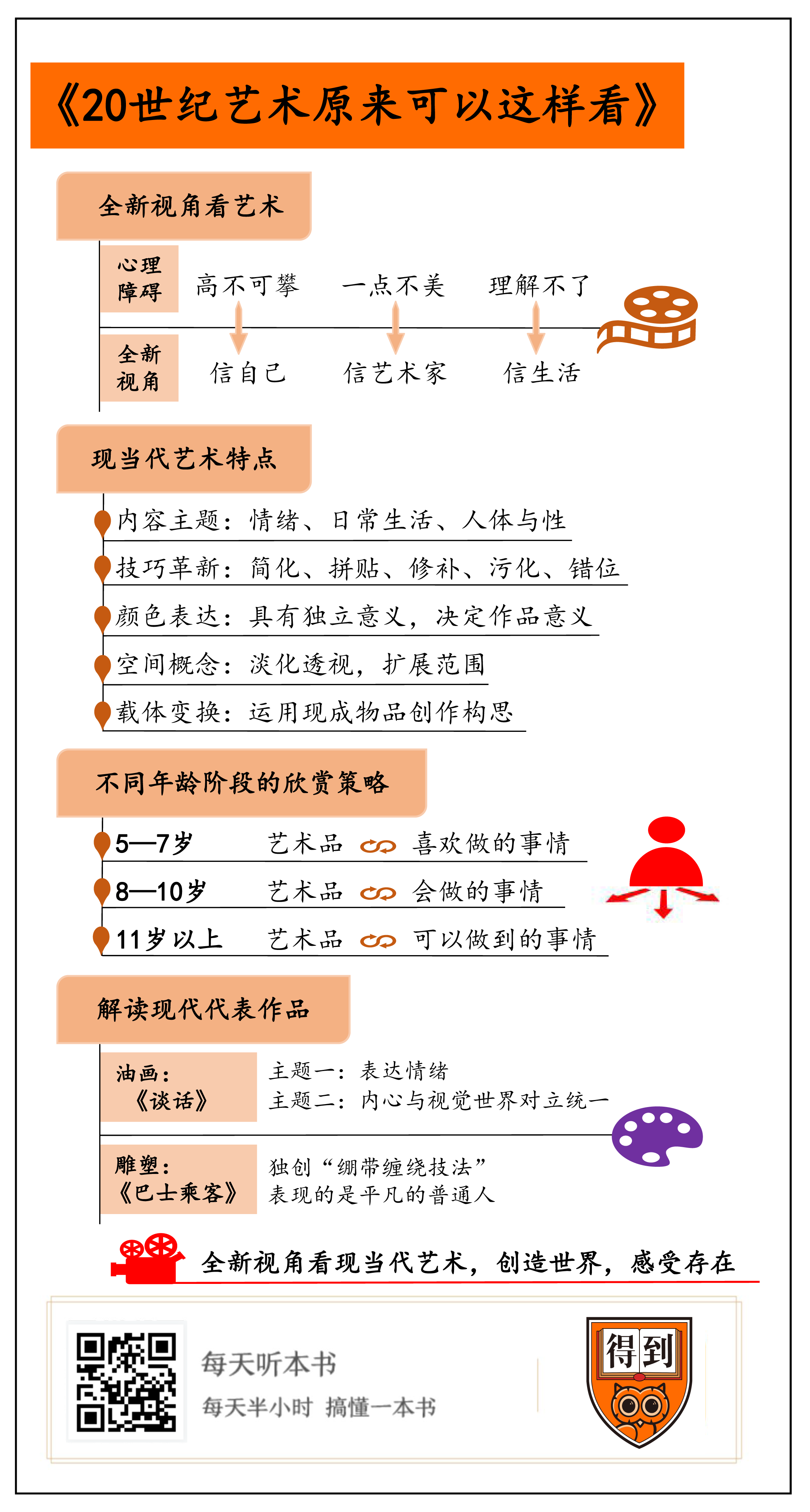

在这本书中,作者用了四个步骤,去循序渐进地引导我们破解这些茫然和看似高深的现当代艺术品:第一,书中细数了我们在面对20世纪艺术作品时的疑问,提供了几个全新的观看视角;第二,普及必备知识,让大众对20世纪艺术的内容和表现形式,建立一个较为清晰的认识;第三,为“不同年龄段的孩子看什么样的作品”提供几种对应策略;第四,对具有代表性的现当代作品进行细致解读。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的这本书叫做《20世纪艺术原来可以这样看》,它是一本简明实用的艺术指南和入门书,告诉你如何打破传统艺术的欣赏模式,运用全新视角体验20世纪以来的艺术。

现当代艺术不论是绘画、雕塑或者更多形式多元的新媒体艺术,往往会给人抽象难懂的感觉,而且跟普通人眼中的“美”搭不上关系。经常让人不知道是自己的审美眼光跟不上时代了,还是艺术家的水准出了问题。从前积累起来的那些欣赏“蒙娜丽莎们”的技巧,在这些现当代艺术作品面前却毫无用武之地。所以,如何才能理解这些20世纪以来的艺术,并引导孩子一起分享这些体会呢?

这正是本书的作者弗朗索瓦·芭布·高尔要为我们做的事情。作为一位科班出身的艺术史教授,高尔女士并不推崇精英主义,而是致力于绘画艺术的大众普及。她提炼出一套颇具个人特色的“入门艺术史”,以孩子的视角和语言去看待艺术。其中,《原来艺术可以这样看》和《如何看一幅画》,在我们每天听本书栏目中都有解读。而今天我们要聊的这本《20世纪艺术原来可以这样看》更具有针对性,它会结合那些20世纪以来公认经典,但又令人费解、有争议的艺术品,比如毕加索的立体主义绘画《耶稣受难》,安迪·沃霍尔的波普艺术《迷彩博伊斯》,杰夫·昆斯的钢铁气球雕塑《兔子》等等。通过对30件作品的解读,为我们开辟一条欣赏现当代艺术的途径。

本书与很多研究20世纪艺术的书籍不同,它并没有高高在上地卖弄专业理论,也不会简单粗暴地告诉你艺术没有标准,随便你怎么理解。作者希望向我们传递的观点是,既要相信艺术家,也相信我们自己的眼睛,在观察和体验中,会被作品的情绪感染,感受到最本真的东西。书中也使用了日常生活语言,让艺术和生活无缝对接。因为这些现当代艺术已经不再是小圈子的狂欢,它取材于鲜活的生活,我们每个人都可以从中体会到属于自己的感悟。生活有故事,艺术才有意思。

那么,这本书是怎样循序渐进的引导我们,去破解这些茫然和看似高深的现当代艺术品呢?作者用了四个步骤:第一,书中细数了我们在面对20世纪艺术作品时的疑问,提供了几个全新的观看视角;第二,普及必备知识,让大众对20世纪艺术的内容和表现形式,建立一个较为清晰的认识;第三,为“不同年龄段的孩子看什么样的作品”提供了几种对应策略;第四,对具有代表性的现当代作品进行细致解读。

今天的音频,我就按照作者的这四个步骤,来详细解读这本书。在最后这一部分,我挑选了绘画和雕塑作品各一件,为你来具体分析。

先来说说,在面对现当代艺术的时候,我们都会产生那些常见的疑问?又有哪些全新的观看方式呢?

作者在一开篇就直接告诉我们,当大多数人第一次站在现当代艺术作品前,都是一种茫然的状态。没错,很多人对于艺术的误解,也是从看到这些现当代艺术开始的。这种不知所措的欣赏情绪,可以归纳为以下三种:高不可攀、一点不美、理解不了。比如明明把尊贵的伊丽莎白女王画成了饱经风霜的苦命老太太,画家弗洛伊德却为什么还会被誉为英国当代最伟大的画家之一?比如杰夫·昆斯的彩色气球兔子那么幼稚,为什么还能被当做艺术品拍出天价?下面,我来为大家一点一点消除这些疑虑。

第一,大众常常觉得,艺术家们似乎只是在创作专业人士才看得懂的东西,所以艺术这种东西高高在上,普通人无法参与,也就心安理得地接受了看不懂的现实。的确,过去的几个世纪,艺术确实是种小规模的特权传播,但20世纪以来,艺术家们运用了更加直接和贴近生活的表达方式,来反映关于“人”的一切。所以今天,我们便不能再以高不可攀,来作为拒绝了解艺术的借口了。

第二,20世纪艺术让人不解的地方,还在于它打破了我们对于“艺术=美”的认知。和谐、优美、平衡这些至高无上的古典美准则,在现当代艺术中完全坍塌,这种“一点不美”的幻灭感令我们震惊,并产生了不舒服的感觉。20世纪艺术传递的那种血淋淋的残酷现实,也正是它遭受批评的主要方面。

第三,以上所提到的那种认为艺术高不可攀和一点不美的情绪,也导致了我们现在要说到的这种认知,那就是“理解不了”。西方艺术其实大致可以分为两大部分,一个是传统的古典艺术,一个是现代主义艺术。简单点说,前者表现的大多是自然或理想世界的真善美,我们只需要找到画中物体在现实世界中的对应物,了解背后的故事就行。但是现代主义艺术完全打破了这个老规矩,开始用抽象和变形的方式传递感情了。所以,如果还用之前积累起来的惯性解读方法,那就完全欣赏不了现当代艺术。

以上,是当我们面对现当代艺术的时候,可能会产生的几种困惑。想要解决这些困惑,作者提供了几个特别简单的小办法,那就是三个“相信”:信自己,信艺术家,信生活。

首先,可以忘掉那些所谓的艺术发展史和流派风格,让自己完全沉浸在作品里;其次,怀疑会让我们无法全情投入,所以请信任我们的艺术家,虽然那些作品看上去好像毫无头绪、奇形怪状,但你要相信它并非粗制滥造。再次,20世纪以来的艺术,就在于它和之前时代艺术的割裂,可以说,它反映的就是身边我们最熟悉的世界。所以,在欣赏的时候,要学会联想,把这些困惑的内容和我们亲近的东西联系起来,比如艺术和文学、艺术和影视、甚至就是艺术和生活。在这些全新的视角中,你会发现艺术不再高高在上,不再无法理解,甚至还发现了它的独特之美。

调整好了欣赏的视角,做好了接纳的心理准备,接下来我们需要积累一些必备的现当代艺术常识了。这就进入了作者提供给我们的第二个大步骤,也是全书最重要的一个部分。下面,我们会从表现内容、技法、颜色和艺术的界限四个大问题上,和大家一起来解锁。

20世纪艺术,喜欢表现什么样的内容?这恐怕是我们最关心的第一个问题。在这里,作者也为我们归纳出了三个主题:情绪、日常生活以及人体与性。

在情绪方面,艺术家喜欢在作品中直接传递喜怒哀乐,比如面对表现主义画家的作品时,我们常常感受到那种挥之不去的痛苦和恐惧扑面而来。其次,除了情绪,画家们习惯表现日常生活中发生的事,比如塞尔姆·基弗用巨大的、带着刀疤的风景画,控诉二战带给人们血肉模糊的悲怆现实。最后,对人体和性的表现程度,20世纪艺术也超过从前。人体不一定非要遵照古典艺术定义的“美”去表现,甚至人体本身也可以成为创作载体。身体的解放也带来了性的解放,艺术家们开始无拘无束的将从前这个委婉的主题,表现得更加直接和颠覆。

顺便说一句,有些人常常对西方人体艺术持怀疑态度,认为它是在变相宣扬色情,其实更多是因为东西方的艺术体系有巨大差别。心理学泰斗弗洛伊德和荣格等人,从心理学角度揭示了性冲动,这些都渗透在了20世纪艺术当中,把真实人性的一部分,以一种剧烈的形式展现出来了。

好了,说完了最常见的表现主题,再来看看第二个问题,相比于传统艺术,这些现当代作品在表现技巧上有哪些革新。简单来说,20世纪艺术的宗旨,在于要向真实的人性靠得更近,所以在技巧上,都比从前大大简化、直抵本质了。比如,立体主义大师毕加索有一副非常著名的反战题材作品,叫做《格尔尼卡》,画面就是由支离破碎的黑白灰色块组成的。简笔画式的拼图勾勒出人群和动物的轮廓,他们姿态行为各异,脸上却都呈现着惊恐的表情。画面中没有对战争场面的写实描绘,却散发着无尽的阴郁、恐惧的气氛,折射出画家对人类苦难的强大悲悯,也成就了这幅画史诗级的悲壮气质。

再比如抽象主义大师蒙德里安,直接用纵横交错的线条作画,这种“格子画”可以说把细节忽略到了极致,而用极简的抽象去概括一切繁复的具象,好像更接近我们这个世界的本质。可以说,拼贴、修补、污化、错位等全新的技巧,都被现当代艺术家们无拘无束地运用了起来。

第三个问题,在颜色和空间概念方面,20世纪艺术也爆发了革命。颜色不再只是为表现画中物体的存在,它可以具有独立的意义,甚至决定作品的意义。比如伊夫·克莱因的《蓝》,就将色彩运用到了极致,画面中只有纯粹的蓝,却可以有无穷的象征意义。除了色彩,在空间概念上,20世纪艺术也出现了崭新的观念。传统绘画中,画家们注重营造平面的立体透视效果,如今,现当代艺术家们淡化透视,甚至拓展了艺术的空间范围。比如经典的环境艺术,克劳德夫妇的《包裹柏林国会大厦》。国会大厦这一建筑物我们很熟悉,可用白色的遮雨布把它包裹起来,就产生了一种“陌生化”效果,营造出人与自然的奇妙反应。虽然只展览了两个星期,但它吸引了超过500万人观看。

除此之外,现当代艺术家们,还在不断的变换着新花样,这也是第四个问题,20世纪艺术家们,运用现成的物品来进行创作构思,打破着艺术和生活的界限。比如1917年,达达主义艺术家马塞尔·杜尚,将一个从商店里买回来的男性小便池送进美术馆,还起名叫做《泉》,这也是世界上第一件“现成品艺术”。它挑战了传统美学,也成为了当代艺术里程碑式的作品。加拿大艺术家亚娜·斯捷尔巴克,用易腐烂的牛肉制作了一条皮裙,并把它穿在了身上。这是不是让你想起了女歌手 Lady Gaga 那个著名的鲜肉装造型?有人说,这正是 Lady Gaga 对亚娜·斯捷尔巴克的一次致敬。而波普艺术的代表人物安迪·沃霍尔,直接用复制技法,实现了艺术和商业的跨界,《玛丽·莲梦露》就是其中的经典之作。而安迪·沃霍尔本人,也成为了横跨影视歌、文学、出版、时尚圈的明星式艺术家,至今拥有大量“信徒”为之疯狂。

到这里,我们了解了以上这些现当代艺术与古典艺术的区别,应该能够对20世纪艺术的风格,有一个较为清晰的把握了。那么下面,我们就可以进入本书的第三个大步骤:对于不同年龄阶段的孩子,制定什么样的欣赏策略?

作者提供了三种不同策略。面对5-7岁的孩子,要将艺术品和他们“喜欢做的事情”联系在一起。大胆地把孩子带去美术馆吧,不要怀疑孩子们对艺术的感知力,他们会依照自己兴趣挑选出作品,发现细节中那些感兴趣的部分,然后运用想象力,和这些艺术作品像朋友一样地“玩”在一起。

对于8-10岁的孩子,要将艺术品和他们“会做的事情”联系起来。比如欣赏库普卡的绘画《钢琴》,画中更多的是用抽象的色彩,表现了小船飘在水中央。而这个时候,可以让孩子们调动听觉上的体验,把视觉上的刺激和曾经听过的钢琴声结合,形成一种通感,以此体会到整幅画想要表达的心境。

而在面对11岁以上孩子的时候,我们更多要将艺术品和他们“可以做到事情”联系起来。比如,达利的一件作品,作品的名字特别长,叫做《在醒来前一秒钟由一只围绕着红石榴飞舞的蜜蜂引发的梦》,不过题目里提到的这几样东西,却没有一一对应的出现在画面中。我们可以问问孩子,“这幅画的题目,跟画面上的东西有什么不一样”,引导孩子去思考,激发他们的好奇心;再让他想想“梦”这样的一个主题,不同艺术家表现手法有哪些不一样。你还可以鼓励孩子,把艺术品和社会历史背景联系在一起。而上面所有这些策略,在引导孩子们进行欣赏的同时,也适用于初见当代艺术的我们。

那么到这里,欣赏20世纪艺术的第三个步骤也完成了。现在就要进入本书的最后一个部分,我们可以理论联系实际了。在这个部分,我会为你具体解析20世纪的两件很著名的艺术品,一件是绘画,一件是雕塑。

我们先从一件绘画作品开始。下面的这件绘画作品,它来自俄罗斯的艾尔米塔什博物馆,是法国艺术家亨利·马蒂斯1909年至1912年创作的油画作品,名字是《谈话》。

整个画面非常简单,左侧是穿着蓝白条纹酷似睡衣的男人,右侧是穿着黑色居家服的女人。背景使用了非常浓烈的蓝色墙面,两人之间还有一个窗户,窗外是花园景色。

如果我们按照传统绘画逼真和细致的审美观来看,马蒂斯的这幅画完全不合格:它的线条太简单,完全就是儿童简笔画;它的色彩太冲,根本不协调;它使用平涂手法,一点都没有立体透视感。简直就是画界三宗罪!

不过,当我们给予艺术家足够的信任、给予这幅画足够的宽容时,就会耐心地从画中看出很多有趣的细节。画中的男女是谁呢?他们在干什么?两人看上去应该是一对夫妻,事实也证明,这正是马蒂斯和他妻子的自画像。他们似乎在谈论一件事情,具体是什么不得而知,但是我们可以联想:也许是在讨论这个周末要去哪里度假?或者,讨论让孩子去学钢琴还是上奥数?或者,女人正襟危坐、男人略带死板的站着,像是男人做错了什么事正在接受女人的拷问?这些内容画中都没有交代,但现当代绘画的好处就是,它本来也不是一个确定的内容描述,我们可以代入各种熟悉的内容去理解,反正也是各花入各眼。或者,就直接沉浸在这彼此专注的二人世界里,感受那种蓝色宁静的空间氛围,不是也很好?

野兽派画家马蒂斯,正是这种使用颜色的高手。野兽派绘画,也因为这个流派的画家们肆意的、像野兽一样不羁的使用颜色而得名。我们爱的,或许正是野兽派直率和粗放的颜色使用,以及从不掩盖的,对情感的热烈表达。

继续说回这幅《谈话》。画中的窗户很有意思,如果说屋内的颜色还比较单调,只有大面积的蓝色和黑白黄做点缀,那窗外可谓别有洞天,花花草草一派生机盎然。难道这画中的人物不是主角嘛,为什么窗外的景色比窗内的还要热闹?窗户,是马蒂斯非常喜欢的一个形象,几乎贯穿了他整个绘画生涯。提到这一点,我们也终于来到了20世纪艺术中最贴近我们的内容,那就是刚才第二部分中说到的,现当代艺术的一个重要主题:情绪的表达。

马蒂斯曾在结婚时对新婚妻子说,“我爱你,但我更爱绘画,那里有我的天堂”。《谈话》这幅画中的窗子,也许正是打开他人生围城的窗口,而屋里的世界,是他现实的世俗生活。这简单的一个窗户所带来的情感意味,是不是就很容易理解了?这幅100年前创作的绘画,何尝不是我们现代人的生活现状呢:“窗内”是我们对于安全的需求,它很平凡琐碎,甚至还有一点沉闷;而“窗外”是我们对于理想的、外面那个花花世界的渴望,作为联系内与外的窗子,直接体现了人的存在状态和境遇。

马蒂斯在这幅画中,传达了20世纪艺术的一个经典主题,那就是内心世界与视觉世界之间的对立统一。在这之后,包括毕加索和马格里特在内的很多现当代艺术家,都大量表现了这个主题。而对于我们观众来说,这幅画已经不再是单纯的线条、色彩和构图了,它变成了一种我们自身生活状态的关照。我们从艺术中,感受到了自己。这才是20世纪艺术最妙的地方,不是么?

看完了这幅绘画作品,我们再来欣赏下面这件创作于1962年的雕塑,美国艺术家乔治·西格尔的《巴士乘客》。

西格尔出生在20世纪20年代,直到2000年才去世,所以他创作的作品,与我们当代人的生存状态可以说非常接近了。有多接近呢?一起来看看这组雕塑。这是4个用石膏做成的人物:一个男人和女人并排坐着,后面一排坐着一个年轻女孩,再后面是一个站着的男人。他们呈现真实的人体形态,而通体却是纯白的。

提到雕塑这种艺术形式,其实我们一点都不陌生,从古希腊的《断臂维纳斯》到罗丹的《思想者》,这些古典人物雕塑中展现出的力与美,常令我们感叹。但是这组《巴士乘客》,却呈现出了一种全新的气象。从表现手法上看,艺术家使用了他独创的“绷带缠绕技法”,也就是把模特身上缠上浸满石膏液体的绷带,然后复制出来的人物外表模件,就直接变成雕塑。这样的雕塑技法在19世纪,是会为人所不齿的,因为在当时看来,这种复制的手法是有损艺术名誉的行为。比如罗丹的雕塑《青铜时代》,就因为手法高超、太像真人直接塑模而遭到指控。但是到了当代,西格尔的这种绷带缠绕技法,却在雕塑艺术中延续了下来,而且名气挺大。

除了表现手法上的现代性,这组雕塑在表现内容上,也与传统雕塑有很大区别。在古典雕塑时代,表现的人物常常是重要的角色,至少是有价值的人物,而在《巴士乘客》里,从名字、人物形态和动作中,我们也能感受到,表现的就是你我身边的路人,是那种身上一切都很平凡的普通人。可以说,相比于传统雕塑,无论是艺术技法还是表现内容,现代雕塑都开始向多元化和大众化的方向发展了。

这种从表现 somebody 到 everybody 的变化,正是20世纪艺术的显著特点:艺术的生活化。正如西格尔自己所说,“人们将我创造的东西叫雕塑,但我对此的反应是,它就是日常生活中的人”。

让我们继续把目光转回作品,这些雕塑人物全部都是白色的,艺术家并没有涂上不同的颜色。这就意味着,即使他们是不同的人,身上也有着某种共性的东西。他们是每个生活在都市中的人、每个我们平时都可能擦肩而过的人。艺术家对雕塑的处理太真实了:最后的那个人是站着的,这不仅让整个作品有了起伏变化、更加生动了,而且它真的很像我们日常乘坐公交车时的情形,可能没有座位可坐,或者就是想保持一种“独立”的姿态。为了营造这种和真实生活的无缝对接,艺术家还专门使用了日常生活中常见的物品,那就是两排黑色椅子。如果不是因为这组雕塑放在博物馆中,它真的就是我们日常生活中的一个场景。

这是20世纪以来的艺术,向我们传递的一种非常重要的美学观念,那就是“存在主义美学”。传统的古典艺术时代,艺术家们用艺术的手法去再现客观世界,而现当代艺术家们,则更愿意创造自己的世界,表达自己的情绪和理念。人存在的状态,永远高于其它一切。《巴士乘客》中为我们展现的这种情绪,在很多20世纪艺术品中,也能够经常感受到。这些现当代艺术,都是我们的人生。

以上就是《20世纪艺术原来可以这样看》这本书,分享给我们的欣赏方法和理念,我们再回顾一下。

承认面对这些20世纪艺术品时会产生困惑,然后开辟全新的观看视角,是我们欣赏现当代艺术的第一步。接下来,了解20世纪艺术重点表现的内容与手法,明确和传统艺术的区别,是我们欣赏现当代艺术的第二步,也是最重要一环。这之后,根据孩子的不同年龄来制定不同欣赏策略,是我们读懂这些艺术的第三步。最后,通过具体解读一幅绘画和一件雕塑,体验到现当代艺术与传统艺术的区别,真正学会欣赏20世纪以来的艺术作品。

撰稿:张小玉 脑图:刘艳 转述:校妤

划重点

1.当代艺术误区:以为艺术是专家才懂的、不了解20世纪艺术不一定等于“美“,导致很多人理解不了。解决方式是:相信自己、相信艺术家、相信生活。

2.20世纪艺术特征:表现包括情绪、日常生活、人与性;相比传统艺术,更贴近真实人性;颜色本身有独特的意义;运用县城物品做创作。

3.5-7岁儿童:把艺术和“喜欢做“连接;8-10岁儿童:把艺术和“会做”连接;11+岁儿童:把艺术和“可以做”连接。