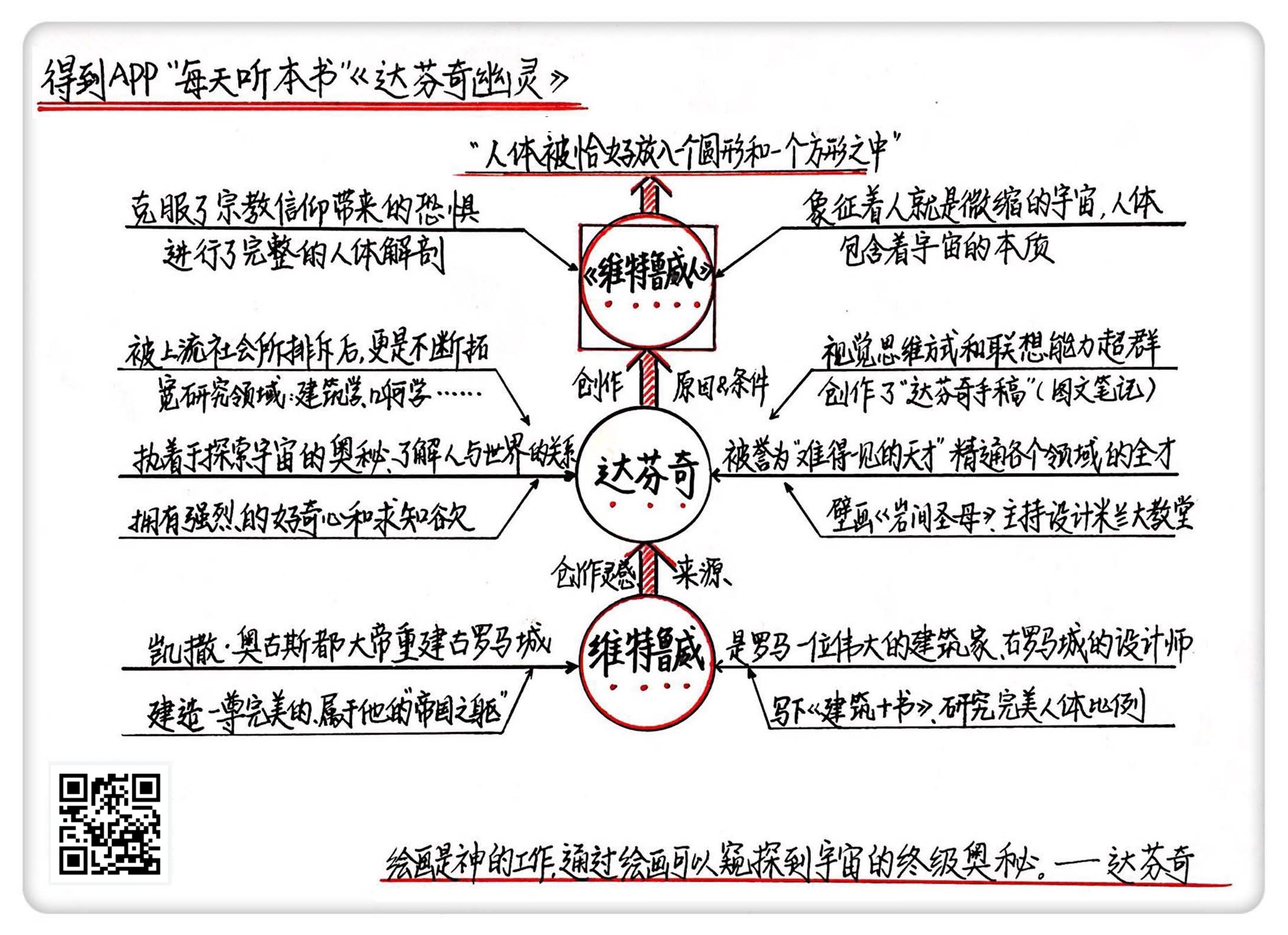

《达芬奇幽灵》 刘文刀解读

《达芬奇幽灵》| 刘文刀解读

关于作者

托比·莱斯特是《大西洋周刊》的一位资深编辑,也是联合国观察员,著有多本跨领域的社科图书。这本《达芬奇幽灵》在2012年被《经济时报》评为年度图书。

关于本书

这本书以《维特鲁威人》这一作品为线索,追溯至古罗马时期的维特鲁威本人,然后又回到文艺复兴时期达芬奇的天才构想,讲述这个站在圆形和方形中的、包含了微观宇宙的人背后的故事,展示出古希腊罗马与文艺复兴这两个时期,欧洲文化的发展变迁。而在这个过程中,我们将了解:几千年来,为了探索人与宇宙的关系,那些天才的艺术家们都有过哪些奇妙的灵感,以及为了求证这些灵感,他们所展现出的惊人智慧。

核心内容

本期音频将为你讲述达芬奇《维特鲁威人》的灵感来源,达芬奇的绘画成就与他之所以成为全才的原因。同时也带你探索,达芬奇的解剖学研究与作品《维特鲁威人》的内涵。

你好,欢迎每天听本书。

本期音频为你解读的是《达·芬奇幽灵》,这本书的中文版大约15万字,我会用大约25分钟,为你讲述本书的精髓:达·芬奇名作《维特鲁威人》的灵感来源以及达·芬奇为何要创作《维特鲁威人》。

相信大家都听说过达·芬奇手稿。这些手稿数量繁多、内容深奥,涉及的领域多到令人惊叹。譬如,超前几个世纪的人体解剖图,大到教堂穹顶、小到弓弩箭矢的建筑工程图,堪比工业革命时期的精密机械,等等。也因为这些手稿,列奥那多·达·芬奇是大家公认的天才。不过你们知道吗,达·芬奇之所以能画完这些手稿,除了他对于世界强大的好奇心和旺盛的求知欲,还有一个很重要的原因:他的信仰。

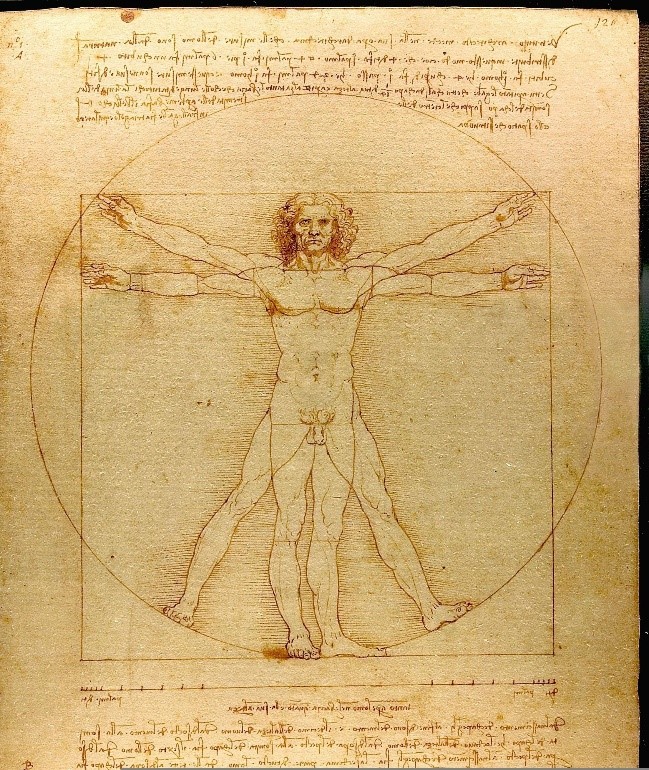

达·芬奇始终相信,绘画是神的工作,画家是和上帝一样的造物者,他可以通过绘画窥探到宇宙的终极奥秘。这个想法呢,最终体现在达·芬奇的一幅素描里,这幅素描就是作品《维特鲁威人》。《蒙娜丽莎》无疑是达·芬奇举世闻名的作品,但有相当部分的学者认为,达·芬奇最重要的作品,应当是这幅《维特鲁威人》。

维特鲁威是人名,是罗马一位伟大的建筑家,古罗马城的设计师。他的著作《建筑十书》至今还是建筑系学生的必读书目。罗马帝国兴盛之初,维特鲁威提出,人体可以恰好放入一个圆形和一个方形之内,大约1500年后,达·芬奇用令人难忘的视觉形式展示了这个概念。

《达·芬奇幽灵》这本书,就是以《维特鲁威人》这一作品为线索,追溯至古罗马时期的维特鲁威本人,然后又回到文艺复兴时期达·芬奇的天才构想,讲述这个站在圆形和方形中的、包含了微观宇宙的人背后的故事,展示出古希腊罗马与文艺复兴这两个时期,欧洲文化的发展变迁。而在这个过程中,我们将了解:几千年来,为了探索人与宇宙的关系,那些天才的艺术家都有过哪些奇妙的灵感,以及为了求证这些灵感,他们所展现出的惊人智慧。

本书作者托比·莱斯特是《大西洋周刊》的一位资深编辑,也是联合国观察员,著有多本跨领域的社科图书。这本《达·芬奇幽灵》在2012年被《经济时报》评为年度图书。

好了,介绍完作品背景和作者,接下来就让我们回到书本本身。这本书的写作思路非常清晰。我们将分三部分来给大家做讲解:第一部分是达·芬奇创作《维特鲁威人》的灵感来源,讲述古罗马时期的建筑师维特鲁威与他对完美人体的研究。第二部分讲述达·芬奇的绘画成就与他之所以成为全才的原因。听完这部分,我们将了解达·芬奇创作《维特鲁威人》的背景与动因。第三部分讲达·芬奇的解剖学研究与作品《维特鲁威人》的内涵。

好,接下来,我们来看第一部分:古罗马时期的建筑家维特鲁威与他对完美人体的研究。

相信很多人在看达·芬奇的《维特鲁威人》时会感到疑惑,达·芬奇在创作这幅画的时候,他的灵感来源是什么呢?这就要说到一个人,这个人的名字就叫维特鲁威。维特鲁威,是一名受雇于屋大维的工程师。他在屋大维对抗安东尼的战争中,负责挖筑战壕、建造弩炮、参与战斗、修理战车、测量土地,可以说是罗马帝国一名光荣的建筑家。不过啊,这位光荣的建筑家在当时籍籍无名,不为人所知。

为了让自己不至于彻底湮没在历史中、不被后人知晓,维特鲁威在人生最后的日子里,写下了《建筑十书》,一本堪称伟大的关于如何建造帝国的指导书。在这本书中,他不仅记录了古罗马城的重建过程,还总结了很多关于建筑的知识,其中就包括他对于人体比例的研究。

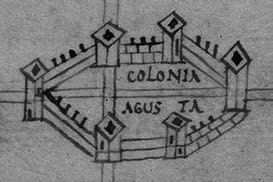

古罗马城的重建为什么会和人体比例研究产生关系呢?这就要从屋大维,也就是后来的凯撒·奥古斯都大帝说起了。屋大维在打败安东尼后,为自己改名为凯撒·奥古斯都。凯撒,是继承他舅舅凯撒大帝的名字,而奥古斯都这个词的意思是:雄伟、神圣。当凯旋的奥古斯都发现,罗马城被战争蹂躏得残破不堪,与自己的名号完全不相称的时候,他决定,要重建罗马城。

罗马于是掀起了一股建筑狂潮,它来得彻底、广泛、热烈,几乎可以算是一次小规模的古典建筑的文艺复兴。罗马的每个城市,都遍布着奥古斯都大帝的画像与雕塑。这与今天一些城市的“大拆促大建”本质是完全不一样的,它带着宗教的神圣性,与建立世界上最稳固、最雄伟都城的帝王决心。奥古斯都将这件事称为:重建“帝国之躯”。为什么这么叫呢?这是因为奥古斯都对完美人体一直都有着痴迷的追求。什么是完美人体呢?也许大家听说过,古希腊著名的人体雕塑《持矛者》。它是古希腊的艺术家根据人体的完美比例雕塑而成的,完美体现了人体比例的协调与美感,被一再模仿和学习。这就是自古希腊流传下来的完美人体。

而奥古斯都这个人呢,原本身材矮小相貌丑陋,但古罗马人却以《持矛者》为范本,给奥古斯都雕了一个塑像,叫《第一门的奥古斯都》。呈现奥古斯都在第一门这个地方,取得胜利的那个光辉时刻。在这个雕塑作品中,奥古斯都有着高大英俊的相貌,他举手示意远方,显得十分高贵。

这就是奥古斯都的自信,他坚信自己是神之子,是完美的人。同样,他也相信,通过人的智慧可以完成世界上最稳固的城市设计;而这个设计呢,就像完美人体一样,必须稳定和谐。他相信,通过帝国之躯这个项目的实施,罗马将成为一个在地理和物理上都具有实际属性的巨大躯体。这个巨人的身体由不同的省份构成,政府统一管理。那将是一尊完美的、属于他的帝国之躯。而这个项目的实际执行者,就是维特鲁威。维特鲁威将这一过程记录在《建筑十书》中,并写下了在这次设计中他最重要的贡献之一:关于完美人体比例的研究。

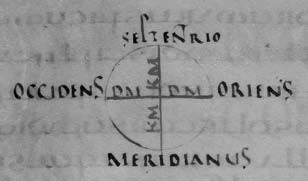

那是一个还没有尺子和度量衡的年代,古罗马人用天空测量土地。听上去很神奇是吗?测量过程更神奇:建筑师在深夜站在山顶之上,遥望着弧形的地平线,从弧形的顶点处垂直往上,在夜空中寻找所谓的“宇宙支点”。古罗马人相信,天空是靠着四个宇宙支点支撑的,正是因为这四个支点的存在,天空才不致分崩离析。古罗马人靠着他们独特的方法寻找到这四个支点,然后依据天空的划分测量土地,设计城市。两幅图非常相似。

就这样,一座起源于天空的城市诞生了。古罗马的人民相信,这样一来,他们的生命便和宇宙的神圣秩序相符合。他们的南北大道,是天体的旋转轴,他们的东西大道,跟随太阳的运行轨迹。罗马城将坚不可摧。

但是,在具体的建造过程中,在不能用天空来测量的地方,譬如城墙的高度、教堂穹顶的高度等等,总需要具体的测量方法。而这种测量方法,需要全罗马的建筑师、工程师都能理解和采用。是什么呢?维特鲁威最终决定,用人体比例作为度量衡。所谓用人体测量——举个例子,从小可能父母就告诉我们,我们的身高和双臂完全展开的长度是差不多的。这就是一个人体比例的测量方法。直到今天这种方法也依然被广泛使用,比如,英寸,是一个拇指的长度,英尺,是一脚的长度。当然,这尺寸必须来自一个固定的人体,不然得乱套。维特鲁威呢,就选用了古希腊流传下来的“完美人体”作为研究对象。

他最终的研究结果包括:从胸口到头顶的距离应该是整体身高的1/4,从胸口到前臂的距离也是如此,等等。总之,这一研究结果非常精细,放在两千年前,称得上是了不起。

这个研究成果,在不同领域都产生了很大影响,譬如解剖学、建筑学、雕塑绘画、医学和地理学,甚至还有宗教和哲学。人们将维特鲁威在《建筑十书》中所记载和研究的这个人体,称为维特鲁威人。不过啊,这个时候只有文字描述,没有图画。这就是达·芬奇的作品《维特鲁威人》最初的灵感。起源于古罗马城的重建,在一个建筑师渴望青史留名的野心中产生。然而,《建筑十书》并没有让维特鲁威马上闻名于世,相反,直到去世,他都是一个籍籍无名的人。而记载了古罗马城的重建过程与维特鲁威研究成果的《建筑十书》,也直到第8世纪才重新被发现,但却被当做一本宗教著作而流传。

为什么会这样呢?主要是因为,这本建筑学的书包含了太多神学和天文学的思想。举个例子,维特鲁威在《建筑十书》里曾写过这样的话:“一半为人,一半为神,人体是和谐与秩序的源泉,代表了万物的尺度。”这种“人是宇宙的缩影”的思想在中世纪有着非常重要的地位,是当时很多思想的理论基础,其重要性可以类比进化论在今天社会思想中的地位。

体现在实践中,就是建造教堂。神学家们开始相信,教堂代表了整个世界的形象,代表了神创造的宇宙。而人体中,正蕴藏着宇宙的奥秘。于是就有了这样的观点,将教堂结构与人体类比:“祭坛代表头颅;左右两边的耳堂代表手和手臂;其他朝西的部分代表了身体其余部分。”

到这里,这本书第一部分就讲完了。总结来说就是,在重建罗马城的过程中,维特鲁威对完美人体的比例进行了研究,他将这一精彩论述记录在《建筑十书》中。这是作品《维特鲁威人》的灵感来源。然而,维特鲁威的研究成果却渐渐湮没在漫长的历史中,直到文艺复兴初期被达·芬奇重新发现。

好,接下来就让我们进入故事的第二部分,达·芬奇创作《维特鲁威人》的背景与动力。

我们知道,达·芬奇是文艺复兴时期著名的画家,在达·芬奇手稿被发现后,他更是被认为是一个难得一见的天才,精通各领域的全才。这种才能当然也体现在他的作品《维特鲁威人》中。第一眼看上去,这幅素描作品似乎普普通通,但当你细看了这幅作品的结构和布局后,心中则会忍不住感叹其精妙,正如很多人领略到《蒙娜丽莎的微笑》那似有若无的微笑时所感到的惊奇。

达·芬奇能够完成这样的杰作,不仅是依靠绘画才能,更是因为他在建筑学、天文学、解剖学等多个领域都有着超越前人的知识储备。那么,达·芬奇是如何从意大利的一个小镇青年成长为一代大师的呢?他又是为什么这么执着与探索宇宙的奥秘、了解人与世界的关系呢?为了回答这个问题,让我们先来了解一下达·芬奇的成长经历与他的艺术生涯。

达·芬奇出生在意大利的一个地主家庭,从小就展现出非凡的艺术才能。14岁那年,他离开家乡,前往佛罗伦萨学习。当时的佛罗伦萨已经产生了资本主义萌芽,手工业者和商人自13世纪起就取得了一定的社会地位;同时,这个城市还保存了众多古希腊以及古罗马的书籍,是欧洲文艺复兴的中心。商业力量与文化力量博弈并存,让这座城市的文化非常繁荣。到处都可以看到雄伟、华丽的教堂,宏大的广场,漂亮的雕塑,精致的音乐厅等等。相对应的,佛罗伦萨也拥有当时世界上最优秀的建筑师、学者、诗人、艺术家。甚至可以说,这个城市本身,就是一件优秀的艺术品。

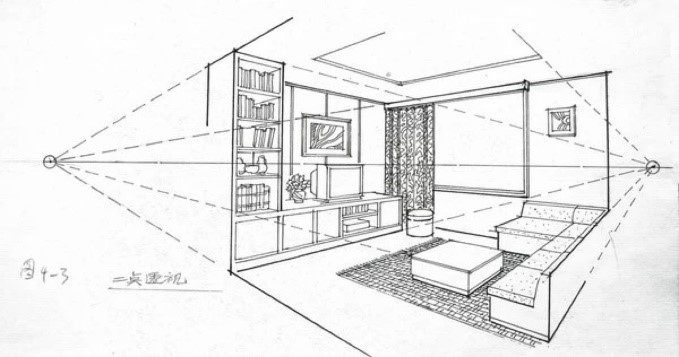

在佛罗伦萨,天赋惊人的达·芬奇只用了六年,就完成常人12年才能学到的绘画技艺,成为了一个收费的画师,能够炉火纯青地运用“直线透视法”。这是文艺复兴时期绘画领域最重要的技巧之一。所谓直线透视法,就是把几何的数学原理运用到绘画中,通过一定的纵深比例,让二维平面的绘画能够完美表现出三维世界。

而达·芬奇却不仅仅把这种方法作为一种技巧,他由此相信:绘画是一门拥有神力的艺术。因为在绘画中,画家将宇宙万物存在脑子里,然后用双手创造出精妙绝伦的画作,从而完美地呈现世界的外表。他不是第一个有类似想法的人,当时流行的一本经典书籍《论绘画》中,也有类似的观点,但达·芬奇无疑是在这个想法上走得最远的。

可见,天才的追求从一开始就与常人不同,他追求的远不止是绘画本身。不过呢,天才也有缺点。如果说我们和达·芬奇有什么共同点,那大概就是:拖延症。没错,达·芬奇很少能按时交稿。

现今可以找到的达·芬奇最早的雇佣记录是在1478年1月10日,那一天,佛罗伦萨当局请他为皇宫礼拜堂画祭祀用的装饰画。这是一份人人都想要得到的工作,既可以赢得声誉,报酬也相当丰厚,但他一直都没有完成。三年后,记载显示,画师达·芬奇又得到了一份雇佣工作,那个时候他的经济状况已经比较紧张了,然而这项工作他还是没有完成。

这些未完成的工作不断出现在达·芬奇的整个职业生涯。米开朗基罗的学生瓦萨里,曾经记载过一个相关故事:达·芬奇晚年,教皇本人委托他为自己画一幅肖像。达·芬奇没有像大多数画家一样马上开始工作,而是对不同的草本植物和香油展开了大量研究,试图调制出一种新的清漆用来完成画作。教皇大为恼怒地感叹:“这个家伙将一事无成!”但瓦萨里认为,这恰好体现了达·芬奇的天才之处,他的想象力和热情简直无边无际。

但不管怎样,拖延症就是拖延症,甲方是不听理由的,这是举世公认的真理。这些没能完成的工作使达·芬奇在当局的信誉大打折扣。尽管在那之后,达·芬奇完成了著名壁画、文艺复兴时期的经典画作《岩间圣母》,但在贵族和上流社会眼中,他仍旧只是一个画工,一个匠人。同时,他的同性恋取向也让他饱受非议。这些鄙视与排斥让达·芬奇十分愤怒,也让他做出了人生中一个非常重要的决定。

他决心,不仅要研究万物的运作规律,更要研究规律为何如此。他相信,只有这样才能真正变得高贵,只有掌握真理,才能真正被人仰望。为此,他倾注了一生的心血,涉猎了数不清的领域:建筑学、工程学、解剖学、医学、地理学、几何学甚至是音乐……一切都像他的手稿所呈现的那样,杂乱而疯狂,但他却为之痴迷一生。贯穿这些研究的,就是达·芬奇一直所追求的:探索宇宙的奥秘,了解人与世界的本质关系。

但天才也要生活啊,所以,在米兰的上流社会找到一份高薪稳定的工作,一直都是达·芬奇的目标。没过多久,他就等到了这个机会:一个规模颇为宏大的教堂要重建,他们急需一个合适的建筑设计师。于是,已经在建筑学知识储备丰富的达·芬奇接下这份工作,他为这座教堂的穹顶绘制了众多让人叹为观止的设计稿。这个教堂就是我们今天所熟知的米兰大教堂,当今世界最大的哥特式建筑,拿破仑曾在此加冕。

好的,到这里,第二部分内容就讲完了。可以看出,达·芬奇的人生,有春风得意,也有坎坷落魄。而正是这些逆境,促使他下定决心要探索宇宙的万事万物,成为一个知识上的贵族。就像我们刚刚讲过的那样:从一开始,这位天才的目标就不仅仅是绘画,而是像神一样“构建宇宙”。而在被上流社会所排斥后,他更是不断拓宽自己的研究领域,疯狂地研究建筑学、几何学等多个领域。这些,既是他创作《维特鲁威人》的原因,又是他能够完成这一创作的条件。

达·芬奇的视觉思维方式和联想能力超乎常人,思想和画面的洪流每天涌入他的大脑,他用笔记本抓住并理解它们。最终,他填满了大约30000页的手稿,上面的文字和图画涉及人类能想得到的各类话题,超过6000页的笔记留存至今。这就是我们今天所说的达·芬奇手稿。

好的,接下来,我们就进入第三部分内容,达·芬奇手稿中的人体解剖图,与他的素描作品《维特鲁威人》。

达·芬奇对人体一直都有着无穷的好奇心。他曾经说过一句话:“好的画家主要只画两个对象:人及其灵魂的意图。前者简单,后者困难。”从他的绘画作品我们也可以看出,在达·芬奇之前,绘画往往更注重宗教内容,而达·芬奇却更愿意花心思在人物本身。以《岩间圣母》这幅图来说,圣母与天使们被放在了一个相对世俗化的场合,山洞中的圣母玛利亚更像是一位温柔的慈母,而不是一个宗教符号。

而设计米兰大教堂的工作,则将这种对人体的好奇又向前推进了一步。还记得前面我们提到的中世纪教堂的建筑理论吗?没错,自中世纪以来,教堂的建筑就与人体结构密不可分。神学家宣称,教堂的形象代表着神创造的宇宙,而教堂的结构则与人体的结构一一对应。当时,一本建筑学的书中记载:“我体内所有的尺寸,既包括天上的,也包括尘世间和地狱里的。理解自己的人便能理解这一切。”

于是,本就对人体非常痴迷的达·芬奇开始了他的解剖学研究。不仅为了满足天生的好奇心,也因为他意识到,只有真正了解人体的内部结构,才能在自己的艺术作品里更完美更细致地展现它。但是呢,解剖人体在当时被认为是一件卑贱且充满罪恶的事情,医学院的教授们在授课时,通常是慢条斯理地阅读伟大的解剖学作品,同时,另一个身份较低下的人,在教授旁边切割被处决的“罪犯”尸体。

达·芬奇观摩了大量的公共解剖。他对了解人体内部结构充满求知欲望。但令他愤怒的是,那些高高在上的教授,自命不凡地固守着中世纪几百年来的传统,但对真正的解剖研究一无所知。他在公共解剖课上学习得越多,越觉得这一领域的知识十分匮乏,完全无法满足自己。

这一时期已经是达·芬奇人生的全盛时期,绘画上,他完成了著名壁画《岩间圣母》等作品,建筑上,他主持了米兰大教堂的设计工作,并且,到这个时期,他所研究的内容已经多得令人晕眩,而解剖学对他来说几乎是完全陌生的领域。但是,这位年近四十的天才,为了进一步学习解剖学,又坐在了书桌前,开始自学晦涩难懂的拉丁文,目的是研究从古希腊罗马以来的解剖学经典著作。也许,这种无限的求知欲和好奇心才是天才达·芬奇身上最宝贵的东西。

学习拉丁文后,达·芬奇发现自己打开了一扇新世界的大门,而这扇门里的东西,远比他期待的更让人惊喜。他发现,在古希腊、古罗马时期,已经有很多人尝试过,把人体与宇宙万物联系在一起,研究人体的结构与几何结构、宇宙星辰的关系。维特鲁威便是其中的先锋。在他之后,也不乏一些建筑学家、生物学家绘制出维特鲁威所想象中的完美人体结构。他们不仅描绘出人体与天堂和俗世的关系,还根据这些联系发展出了详细的科学、医学、哲学模型。这些知识让达·芬奇感到惊喜,但也让他更清楚地意识到,还缺少一些关键的内容。

终于,1489年,达·芬奇耐不住求知的欲望,第一次解剖人体。对于一个虔诚的基督徒来说,这无疑是一件恐怖的工作,但最终,求知欲战胜了恐惧,达·芬奇在手稿中这样说:“我被一种热切的欲望驱使着,急于一窥这造物者创造出的各种形状。”于是,一系列令人震撼的人体素描产生了。绘画大师达·芬奇用他精准的笔触呈现被解剖的人体。从绘画的角度欣赏,这些素描十分清晰优美;从科学的角度欣赏,它们的精确度接近当代医学仪器拍摄的人体图像。

而《维特鲁威人》,正是这些素描中非常精美的一幅,也是很特别的一幅。为什么这么说呢?在达·芬奇手稿中,许多素描看上去画得非常匆忙,像是没有完成一样。那些素描不太像思考的结果,倒像是在行动中捕捉到的思考本身。但是《维特鲁威人》不一样,达·芬奇用不同寻常的精确度画出了这幅画,几乎就像他精心准备着要拿它去印刷出版一样。

我们可以想象,当达·芬奇坐下开始画《维特鲁威人》时,他已经比在此之前的任何人,都更彻底地观察研究了自然世界,他也许感觉到,自己已经能够像神一样,看见并理解世界的本质。那一刻,他一直以来的追求似乎终于要实现了:他即将像上帝创造世界那样,运用自己的绘画、建筑、解剖学的才能,绘制出宇宙的本质。那也是人类思想史上一个关键的时刻:艺术、科学、哲学融为一体,人类个体的智慧由于达·芬奇的天才头脑,达到了一个不可思议的高度。

以上就是本书的第三部分,达·芬奇最终完成了作品《维特鲁威人》,那是欧洲艺术史上,人类智慧闪耀的关键时刻。

好的,到这里,本书的重点内容就基本讲完了,让我们再回顾下这本书的主要内容。

公元前20年,因重建罗马城的工作需要,维特鲁威对古希腊的完美人体进行了研究,并写下了自己对人体比例研究的成果,第一次提出,人体可以恰好放入一个圆形和一个方形之内。

这一想法在沉寂多年后,在文艺复兴初期被达·芬奇重新发现。这位追求像上帝一样“构建宇宙,洞悉万物”的天才,不仅在绘画上天赋惊人,还凭借无穷的求知欲和热情,对建筑、解剖等许多领域进行了研究探索。他甚至克服了宗教信仰带来的恐惧,进行了完整的人体解剖。这一研究最终促使他创作了素描《维特鲁威人》。

在这幅作品中,人体被恰好放入一个圆形和一个方形之内,展示了人体比例与这两个几何图形的奇妙关系。它象征着:人就是微缩的宇宙,人体内包含着宇宙的本质。而这一思想,贯穿了从古罗马到文艺复兴的整个欧洲艺术史。

撰稿:刘文刀 脑图:摩西 转述:孙潇

划重点

1.在重建罗马城中,维特鲁威对完美人体比例进行研究,他将这一精彩论述记录在《建筑十书》中。这是《维特鲁威人》的灵感来源。

2.达·芬奇相信:绘画是一门拥有神力的艺术。在绘画中,画家将宇宙万物存在脑子里,用双手创造出精妙绝伦的画作,从而完美地呈现世界的外表。

3.当达·芬奇坐下开始画《维特鲁威人》时,他已经比在此之前的任何人,都更彻底地观察研究了自然世界。他也许感觉到,自己已经看见并理解世界的本质。