《蒙克传》 苗炜工作室解读

《蒙克传》|苗炜工作室解读

关于作者

本书作者阿特勒•奈斯是挪威艺术史家、小说家,擅长以史料为基础写作。

关于本书

世界名画《呐喊》的创作者爱德华•蒙克,是挪威国宝级画家,本书被誉为“第一部现代意义上的蒙克传记”。作者使用大量珍贵史实资料,为读者全方位还原了一个真实的蒙克。

核心内容

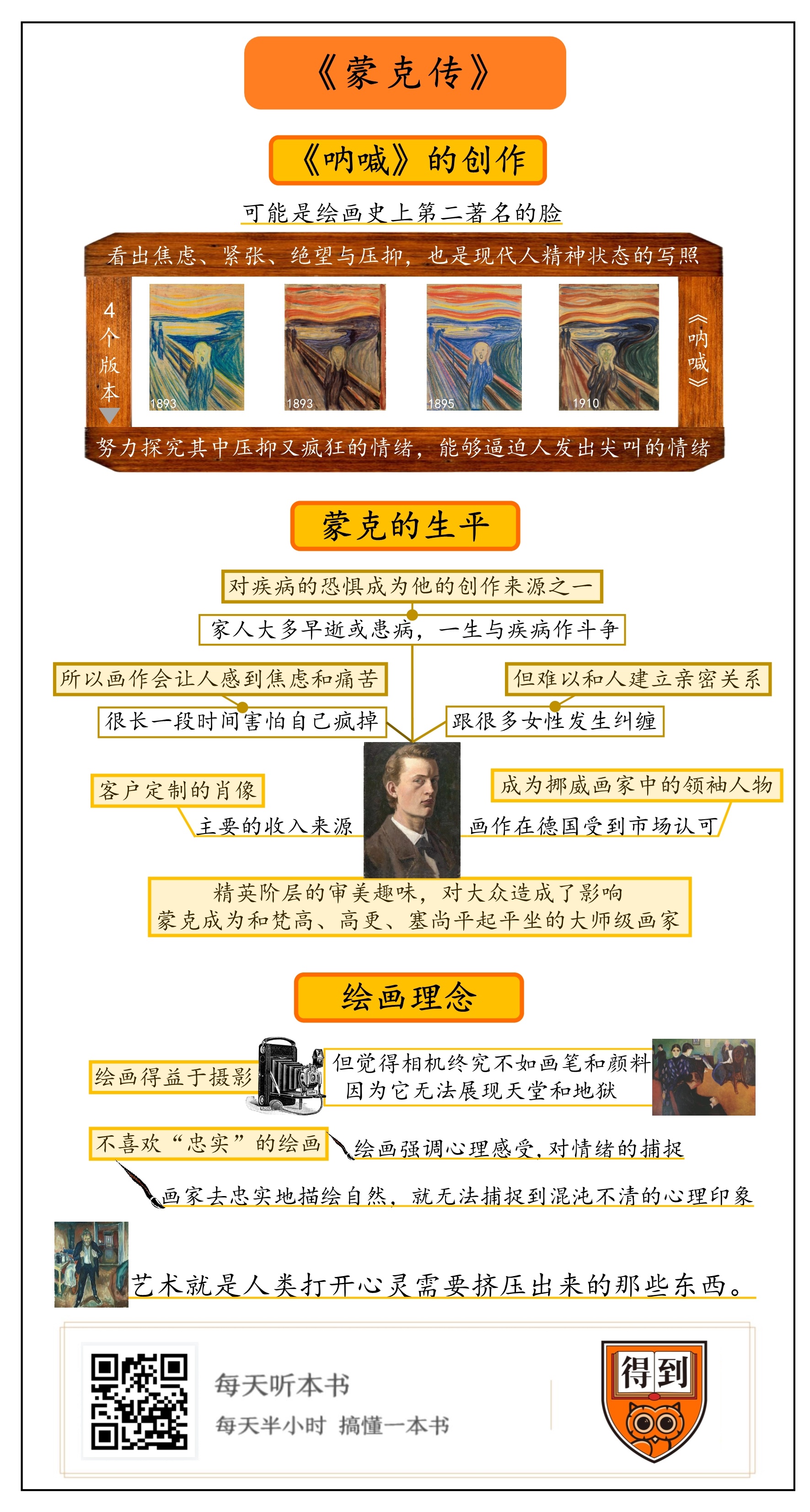

《呐喊》这张世界名画的创作过程;蒙克的生平,他是如何应对“有病”“没钱”这两大敌人的;通过蒙克和摄影的关系,了解他的绘画理念。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《蒙克传》,这是挪威国宝级画家爱德华·蒙克的传记。

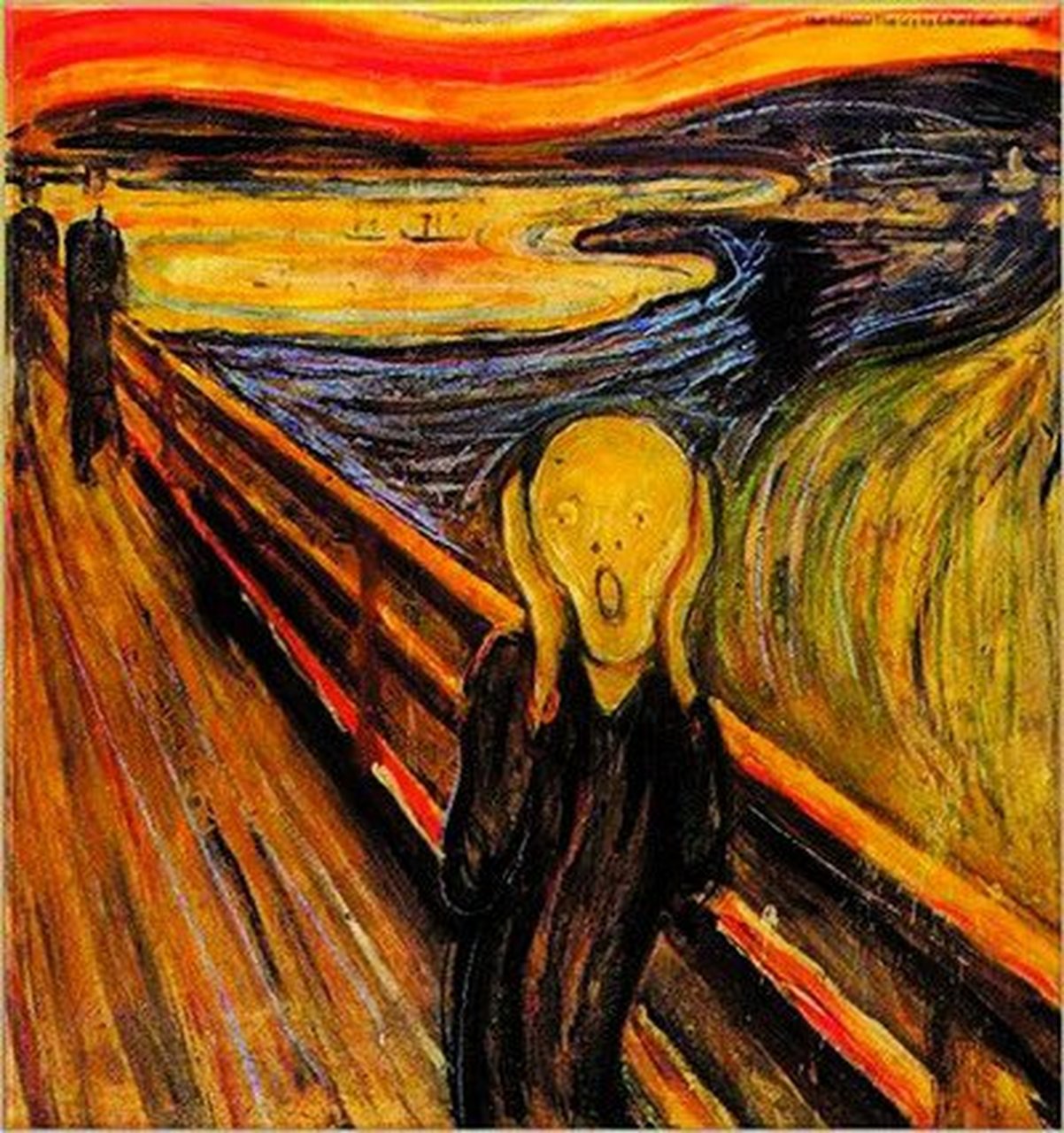

蒙克最有名的画叫《呐喊》,你很可能看过这张画:黄昏时分,天空是红色的,画面上满是扭曲的线条。在一座桥上,一个人的脑袋被画得像个灯泡,两只手捂在耳边,嘴巴张成了竖立的椭圆形。他身后还有两个人,远处是海湾,但我们会聚焦在那个灯泡人身上。

有种说法是,《呐喊》里这张变形的脸是艺术史上第二著名的脸,第一著名的脸就是《蒙娜丽莎》。《呐喊》里的这张脸,不断出现在各种海报、动画上。2012年,《呐喊》在苏富比拍卖行创下了1.19亿美元的纪录,成为当时拍卖价格最高的一张画。这是一张焦虑、歇斯底里的脸,凝视这张画,也会引起观看者内心的焦虑和不安。

1863年12月,蒙克出生,在挪威首都奥斯陆长大,1944年1月去世,活了八十岁。但他这八十年,非常痛苦,他的绘画主题有焦虑、恐惧、悲伤、绝望、不安,都是人们非常负面的感受。蒙克一辈子都在跟严重的焦虑症纠缠,是一个精神不太稳定的画家,他说过一句话,“我的画都是痛苦之子”。

这本传记的作者是挪威艺术史家、小说家阿特勒·奈斯,擅长以史料为基础写作,作品以小说和传记为主。其实蒙克自己也写过很多创作笔记、散文诗,为这本传记提供了直接的材料。

今天解读,分成三个部分。第一部分,给你介绍《呐喊》这张画的创作过程,看看蒙克的焦虑从何而来。第二部分,我们了解一下蒙克的生平,他画画卖画,跟女人有过纠缠,但终身未娶,始终跟精神疾病做斗争。第三部分,我们通过蒙克和摄影的关系,来了解一下蒙克的绘画理念。

好,我们进入第一部分,了解一下《呐喊》这张画的创作过程。

1892年1月,蒙克在法国南部的尼斯游学,没事儿去赌场赌钱。那时他很穷,去最便宜的饭馆吃饭,每天的花费不能超过两个半法郎。以前,他画过一张画叫《忧郁》,也叫《坐在海滩上的贾普》。贾普是蒙克的一个朋友,给他当模特。在这张画里,贾普背后是海角,海上有船,那片海湾就是奥斯陆的奥斯高特兰海岸线。

在法国南部,蒙克又画了一张画,背景是奥斯陆的一个景点艾克伯格,海湾里有船,远处是山,这幅画叫《黄昏时分的情绪》。黄昏的天空上一片红,夜晚的蓝色光线透出来,船上的桅杆上没有帆,近处,有个人依靠在栏杆上。1892年1月,蒙克在笔记本上写下了一段话,描述一个场景,“我与两个朋友走在路上——正是夕阳西下时分——我感到了一丝伤感——天空倏然间变得血红。我停下脚步——倚靠在栏杆上,累得要死——我望向那些如血与剑一般的火红云朵——望向蓝黑色的峡湾和城市——朋友们走远了——我还站在那里,因焦虑而战栗——我仿佛听到天地间传来一声尖叫,那尖叫声响彻寰宇,经久不息。”

笔记已经写出来了,但那张著名的脸还没画出来。1893年秋天,蒙克画了一个新版本的《黄昏时分的情绪》,这一次,面对观众的是一个很瘦的人,头部像骷髅一样,双手很长很窄,包裹着整个头颅,希望挡住只有他自己能听到的尖叫。他身后有两个人,气定神闲,好像什么也没听见。背景还是艾克伯格,天空还是血红色。12月3日,这幅画作在柏林对外展览,当时的名字叫《绝望》,后来一直被称作《呐喊》。这幅画最开始获得的评价不高,大家都觉得,这就是一幅漫画啊,有一位评论家说,如果蒙克先生想要尽他所能来骚扰大众,那么他的确成功了。

这句评论虽然是在讽刺蒙克,但其实说得也算准确。这幅画给观众带来了一种灵魂上的骚扰。画的背景是奥斯陆的艾克伯格,是个景点,可以俯瞰奥斯陆,从这里看到的景色经常被画到画作中,还被印成明信片。蒙克的这幅画中全是扭曲的线条,看不出有什么建筑。但在真实的环境中,那里坐落着奥斯陆医院,蒙克发疯的妹妹劳拉就住在那里。离医院不远,还有一家屠宰场。

有分析说,蒙克可能刚刚去医院探望了患病的妹妹,走到艾克伯格这里,听到了一声尖叫,如果他真的听到了一声尖叫,声音可能来自精神病人,也可能来自被屠宰的牲口。又或者,那声尖叫是从他内心发出的,他担心自己也快要疯了。

《呐喊》这幅画里的人用手遮挡耳朵。一般来说,如果要想抗拒外界,应该把眼睛和嘴巴都闭上,但画面中的这个人,嘴巴张大到椭圆形,几乎是生理上的高难度动作,两个眼睛睁得大大圆圆的,像骷髅头上的两个黑洞,两颊都瘪了进去,两个鼻孔也大大的。到底是这个人听见了一声尖叫?还是那叫声就是他自己发出的?或者是他和自然的尖叫发生了共鸣?每一个看《呐喊》的人可能都有不同的感受。

在这幅画展览之前,发生过一起真正的悲剧。蒙克有一位画家朋友,在1893年11月失恋,他跑到艾克伯格的森林中,几乎就是在《呐喊》这幅画取景的位置上,开枪自杀了。1894年,第一本关于蒙克画作的论述出版,作者把蒙克放在现代心理学的框架中讨论,说他直截了当地描绘了那些不受理性控制的最精细微妙的场景,说他画的是灵魂,《呐喊》就是灵与肉之间激战的景象。

《呐喊》这幅作品一共有4个版本,前两版都创作于1893年。两年后,蒙克又用版画的手法重新创作了一次《呐喊》。原来这幅画里最引人注目的是红色的天空,在版画里这片天空变成黑白色,画里那些扭曲的线条和骷髅式的人脸变得更瞩目了。1910年,蒙克又画了一次《呐喊》。蒙克曾经给朋友写过一封信,信中说,“那几年里,我几乎要疯了——那段时间里对于疯狂的恐惧一直纠缠着我,你知道我的画《呐喊》吧?我几乎到了极限——天性在我的血液里尖叫——我快要崩溃了……你了解我所有的画,你知道那都是我的感受。在那以后,我放弃了希望,没能力再爱了。”

蒙克画了这么多版《呐喊》,是在努力探究其中压抑又疯狂的情绪,能够逼迫人发出尖叫的情绪。他还有一幅画叫《圣母玛利亚》,画了五个版本,背景用过红色、蓝色和黑色。我们平常看到的圣母像都是安静平和的,蒙克画的圣母却赤裸上身,头发披散,身体扭曲,闭着眼睛,她似乎被命运折磨得惶恐不安,又努力维持着平静与自信,蒙克在这幅画里想要表现的就是一个女人的内在冲突。蒙克的画一般没有复杂的情节,通常只把人的形体姿态和脸画出来,但观看者能通过色彩对比、笔触,看到画中人的不安,也触动自己内心的隐秘。

有评论家说蒙克画肖像画的时候,具有洞察人心的分析能力,其实这种分析能力更像是对痛苦的感受能力,蒙克感受到的痛苦和扭曲似乎总比普通人要多。我们看蒙克的画,引发出焦虑不安,就像被他牵引着往前走了一步,意识到日常生活宁静外表下那种涌动的暗流。如果你看到蒙克的画,感觉不太舒服,那就是感受到了蒙克的力量。

有句俗话叫,有什么别有病,没什么别没钱。而蒙克呢,有病,没钱。我们进入第二部分,了解一下蒙克的生平,来看看蒙克是怎么对付这两大敌人的。

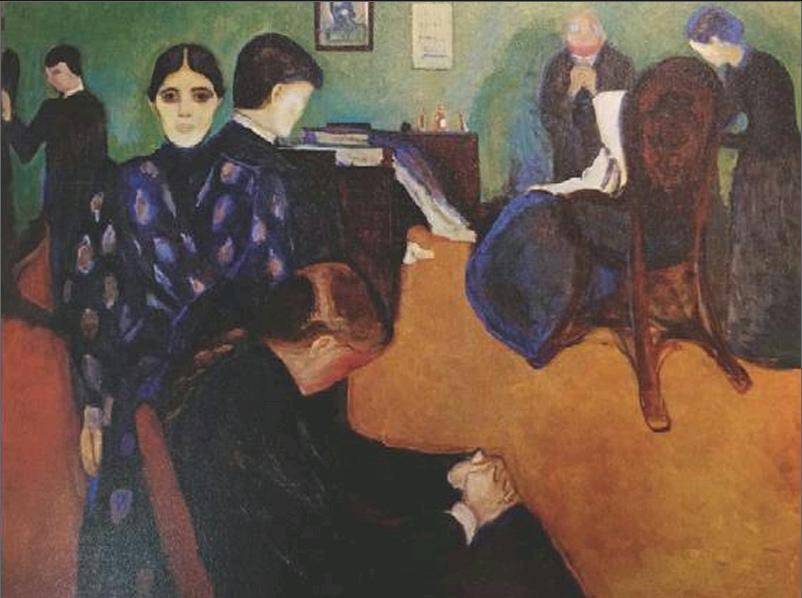

蒙克的爸爸是一个军医,结婚之后,六年半的时间,生了五个孩子。蒙克的妈妈30岁就去世了,姨妈照顾这几个孩子。蒙克是家里的老二,出生时身体就非常虚弱,他一生都与疾病作斗争,对疾病的恐惧成为他的创作来源之一。长到青春期,蒙克还经常发烧,总会犯气管炎。因为身体状况不断出现问题,他无法正常上课,只能在家休养。不过,休养期正好可以画画。蒙克7岁时就在绘画上展现出了罕见的才华,17岁,他进入挪威皇家绘画艺术学校,想要成为一个画家。23岁,他参加了奥斯陆的一次画展,展出的作品叫《生病的女孩》,一个女孩躺在病床上,一位妇人坐在床边,低着头握着女孩的手,这是一幅枯萎与死亡的画面。画中的女孩是蒙克的姐姐苏菲,边上的妇人就是姨妈。后来,蒙克有一张代表作叫《病室里的死亡》,重现了姐姐苏菲去世时的情景。姐姐苏菲患肺结核去世的时候,蒙克就快14岁了。他在早期的画作中,不止一次处理了自己对死亡的记忆。

蒙克20多岁时,去巴黎游学,艺术家总是要去巴黎的。不久后,他收到了父亲的死讯。蒙克父亲是医生,但他总是担心自己的医术无法治愈病人,非常容易紧张,有时紧张起来他甚至会拔自己的头发,这是典型的焦虑症。蒙克的妹妹劳拉的精神状态跟父亲很像,劳拉在精神病院里住过两年时间,医生的诊断是歇斯底里症,而后又诊断为抑郁症。

蒙克飘荡在外,和姨妈通信,主要内容就是家庭收入和妹妹劳拉的病。1895年,蒙克三十岁出头,弟弟又因为肺炎去世。在弟弟的葬礼上,有一个亲戚恳求蒙克,你为什么不能画点儿别人会买的画?我知道你能画出来。如果你不在乎贫穷,请你想想我们,你知道我们有多穷。

那时候,蒙克在挪威、德国能卖出一点作品,但他的画的确不是大众喜欢的题材,谁愿意买一张表现死亡、绝望、抑郁的作品挂在家里呢?他也不是不想卖画,他在柏林接连办过几次展览,艺术评论家已经烦了,说蒙克就像一个推销员,人家已经关上大门了,可他还要敲窗户把自己的东西卖出去。死亡与绝望的感觉控制了蒙克,他就要在自己的作品里处理它们,没钱怎么办?要钱。他写信给一些伯爵、富商要资助,的确有人会给蒙克一些钱,或者买下一些作品,他们要标榜自己的品位不流俗,领先于大众。

蒙克在柏林时,过着典型的贫穷艺术家生活,喝大酒,跟艺术家混。1899年,蒙克看起来终于要时来运转了,这一年的1月,挪威国家美术馆买了蒙克两张画,蒙克拿到3500克朗收入,这相当于一个医生一年的收入,但这笔钱很快用于还债。蒙克在挪威买了个小房子,还和一个叫图拉·拉森的姑娘去意大利佛罗伦萨旅行。图拉是奥斯陆一位富商的女儿,她想嫁给蒙克,跟蒙克过稳定的生活,蒙克也知道,娶了图拉就有钱了,但他的结婚计划却显示出艺术家的天真。他说,可以结婚,但先不要发生男女关系,我负责你的精神教育,教你绘制版画,培养你长远的眼光和兴趣,图拉答应了求婚。但蒙克又退缩了,他在德国多个城市里游荡,像一个逃亡者,没钱的时候就管图拉要钱。这是一场灾难式的爱情,蒙克紧张、懦弱。蒙克和图拉这段关系的最终结局是分手。

蒙克年轻时说过,他担心家族的遗传病,他会终身不娶。他说,我要是走入婚姻,就是一种犯罪。这句话被当作他拒绝图拉的借口,但心理学家分析,蒙克的确很难跟他人建立亲密关系,他定期给家人寄钱,但跟家人的关系还是比较疏离的。他1903年在巴黎结识了小提琴师爱娃·穆多奇,从两人的通信来看,似乎是精神上很和谐的伴侣,爱娃对蒙克非常友善和宽容,但这段感情也无疾而终。蒙克一生和很多女性有过交往,这些经历给他的创作注入了情感和力量,但女性和爱情从未缓解过他的焦虑,甚至可能加深了他的焦虑。相比之下,倒是收藏者对蒙克的艺术有更大的推动力。

我们来看蒙克的一位主要收藏者,马科斯·林德医生。他是德国人,外祖父是画家,两个兄弟也是画家,他自己是一名全科医生,买了一所大宅子,院子里摆着的雕塑是法国雕塑家罗丹的,收的画是法国画家马奈、莫奈的。1902年,林德医生开始买蒙克的画,还请蒙克给自己一家人绘制了家庭图册,保留了印刷品及版画模型的一切权利,开出的价格是1700马克。他还印制了一个小册子,名叫“爱德华·蒙克与未来的艺术”,配有蒙克作品的插图。林德医生说,蒙克描绘丑陋事物,是一种对传统艺术的超越,是一种充满魔力的不和谐之音。林德医生不是艺术圈里的人,但他对艺术家和艺术作品有自己独到的理解,从世俗的一面看,这种先见之明也会让他的收藏品有很大的升值空间。

除了林德医生之外,还有一位德国收藏家也对蒙克很感兴趣,他是一位法官,叫希夫勒,他没有林德医生那么有钱,对版画情有独钟,他买的是蒙克的版画。林德医生和希夫勒法官,后来都担当了蒙克在德国的经纪人角色,给他介绍客户,帮他筹划展览,编定作品目录。

1902年之后,蒙克有很长一段时间都住在德国各地的疗养院里,此前他精神状况不佳,有攻击行为,还酗酒,现在他在德国有了朋友照顾,经济状况好转,他需要调养身体了。来找他画肖像,买他画的人也多了,有银行家、企业主、大学教授,还有哲学家尼采的妹妹,她请蒙克为已经去世的尼采画一张肖像。有人说,蒙克那幅《呐喊》就是对尼采思想的视觉化,《呐喊》画出了上帝死了之后现代人的精神状态。然而,艺术家并不服务于某种思想观念,也不服务于普罗大众,剧作家可能需要十万、几十万个观众,作家可能需要几万,几十万的读者,市场越大越好。相对而言,艺术家只服务于社会精英,如果一个艺术家的作品,有100个收藏家感兴趣,愿意花钱,这个市场就足够了。1905年前后,蒙克在德国的市场已经比较成熟了。

1908年10月,蒙克在哥本哈根精神病发作,他产生了幻觉,总觉得旅馆外面的街道上,有一群人冲着他叫喊:垃圾画家蒙克,蒙克你这个废物等等。蒙克被送进一家精神康复机构。北欧的报纸都报道了这个消息,蒙克住院三天后,忽然传来消息,蒙克被挪威政府授予一等骑士勋章,这是来自挪威官方的最高认可。

蒙克能成为挪威画家中的领袖人物,主要还是因为他在德国受到市场的认可。之前,蒙克和现代派艺术家的崇拜者不够多,现在,支持现代派艺术的人多了,比如蒙克那些客户,都是社会地位高的人,他们在社会上受尊重,在经济方面有信誉,他们的艺术趣味也在普罗大众中产生了影响。这就是所谓的时来运转,时代变化了,趣味变化了,艺术家的命运也变了。当然,这其中也有蒙克自己的转变,比如他画了更多装饰性的作品,有自然风光,妇女和孩子。再比如他画了很多肖像,这些肖像画给他带来了钱,也让他结识许多有影响力的人物。即便最苛刻的评论家也承认,蒙克的肖像画显示了他的天赋。可以说,1908年是蒙克时来运转的一年,那时候他45岁。

1912年,49岁的蒙克站在了欧洲艺术的中心位置。这一年德国科隆举办了一次“独立联盟”画展,回顾欧洲的新艺术,最主要的是梵高的一百多幅作品,然后是塞尚的26幅作品、高更的25幅作品和蒙克的32张画,蒙克能和梵高、塞尚、高更平起平坐了。他的画作在市场上经历了一轮飞涨,收藏家会带着几万马克来买画,挪威的一些公共项目给他开出的价格也是几万克朗,蒙克不用为钱发愁了。他给姨妈妹妹寄去生活费,买房子,继续他的创作。

1914年,第一次世界大战爆发,蒙克与德国的联系暂时中断,他只在保持中立的北欧活动。他的德国朋友经历了战争,也经历了战后的艰难岁月。通货膨胀消耗了林德医生的大量财产,他把收藏的法国印象派作品卖掉,把罗丹的雕塑和蒙克的画作卖掉,然后卖掉了自己的地皮、豪宅。他给蒙克写信说,德国的未来一片暗淡。希夫勒法官的身体变得糟糕,也不得不卖掉自己的一部分收藏。德国是蒙克的第二祖国,林德医生和希夫勒法官都曾给他极大的帮助,蒙克自己受过穷,知道贫穷的青年艺术家有多么艰难,所以他购买了一批德国艺术家的作品,出钱资助柏林的艺术家,在一战结束后继续在德国办展览。

已经成为大师的蒙克依旧保持着旺盛的创造力,偶尔他也会抱怨自己被生意所困。1928年,全世界共有14个蒙克画展,他还承接了一些大型装饰画的项目。时间滚滚向前,1933年,蒙克七十大寿,有一封来自德国的祝福信是这样说的——“蒙克的作品从北欧大地获取灵感,让我看到生命中严肃性的深层意义。他的画作,充满深深的苦难。但他用坚定的灵魂找到了艺术探索的永恒立足之地。”这位祝福者是戈培尔,当时德国的帝国部长,负责管理德国的全部文化生活。

纳粹上台之后,蒙克到底属不属于颓废艺术,在德国引起了一些争论。1940年,纳粹侵入挪威,蒙克立下遗嘱,把自己的大部分画作留给奥斯陆市,建立蒙克博物馆。他的生活并没有因为德国人到来而遭到破坏,纳粹德国的军官和士兵倒是很愿意去欣赏他的画作。1943年12月,这是在战争笼罩下的黑暗冬天,蒙克八十岁生日,他收到希夫勒法官的夫人写来的一封信,信中说,不管怎样,希望我们还能重聚,祝您新的一年一切顺利。但转过年,1944年1月,八十岁的蒙克去世了。那位希夫勒夫人倒是熬过了战争的艰难岁月,活到了102岁。

好,以上就是第二部分的内容,爱德华蒙克的简单生平,他年轻时过的是典型的艺术家生活,贫穷,在欧洲游荡。45岁时来运转,成为大师级的人物。他旺盛的创作一直持续到暮年,但他始终没有结婚。

我们接着说第三部分,讲讲蒙克的画。我会为你重点介绍《呐喊》和《病室里的死亡》这两幅画,我也把这两幅作品放在文稿中了,感兴趣的话,可以看一看他的画。

蒙克出生的时候,摄影已经比较常见了。蒙克的妈妈和姐姐都很早就去世了,但她们都留下了照片。以前,一个人长什么样子要被记录下来,就要画一张肖像画,这是少数人的专利。有了照相机,很多人都可以有自己的肖像了。蒙克用过照相机,他说,他的绘画得益于摄影,但他还说,照相机终究不如画笔和颜料,因为它无法展现天堂和地狱。

蒙克年轻时就知道,艺术家不应该画那些人畜无害、挂在客厅里的作品,他要的是那种由生命之血创作的艺术。生命之血,听上去有点血腥,其实蒙克的艺术观念很实在,他说,我们每次观察到的东西是不同的,观察的方式也会随心情而变化,这才是艺术有意思的地方。比如,早上我们从卧室进入客厅,看到的一切都笼罩在一片浅蓝色的光晕中,如果你想画下这样的氛围,画下触动你的蓝色晨光,那你就不能坐下来对着每一样东西仔细看,然后再把每一样东西都丝毫不差地画下来,那就不是最初触动你的样子了。

如果说,忠实的绘画就是像照相机那样把桌椅板凳都画下来,那捕捉情绪的绘画就会被说成是不忠实的。但是,你喝多了酒,看东西都花了,这种体验能不能画下来?我们该如何表达自己意乱情迷时的感受?有些画的确很美,但看画的人感受不到温度,血液没有加速,没有被触动,没有可供日后回想的东西,你不看画的那一刻,也就忘了那幅画。

蒙克的《呐喊》刚展出的时候,很多人接受不了。蒙克接受了一位艺术评论家的采访,阐释自己的理念,他说,他不喜欢所谓“忠实”的概念,画家就应该去画他看到的东西,如果你觉得云看起来像血,那就要把云画得跟鲜血一样。如果一个画家去忠实地描绘自然,那他就无法捕捉到混沌不清的心理印象,他不理解为什么有人会以为自己能画出自然的风貌,这是狂妄自大。

蒙克强调心理感受,在他看来,一幅画画很久是没有用的,之后产生的情绪可能会毁掉一幅好作品,所以,他宁愿一幅画看起来像是没画完的样子。他说,艺术就是人类打开心灵需要挤压出来的那些东西。了解蒙克的这些想法之后,我们再看《呐喊》,也就能理解他为什么要那样画了。他画红色的天空,画那些扭曲的线条,看完之后,你会被触动,会记着这张画,会记得那张脸。

再比如,我们看《病室里的死亡》这张画,背景中是姐姐苏菲死亡的场景,她坐在椅子上,姨妈望着她,弯下了腰,爸爸在祷告。蒙克的弟弟正要离开房间。前景中是蒙克和他的两个妹妹,妹妹英格站立着,两只眼睛瞪得很大,那个患有精神疾病的妹妹劳拉坐着,弓着背,蒙克望向奄奄一息的姐姐。

这是蒙克回忆中苏菲去世的场景,但也是蒙克主观创造出的回忆场景,背景中的苏菲和弟弟,都是少儿的模样,前景中的蒙克和两个妹妹,都已是成年人的模样。也就是说,蒙克画这张回忆场景的时候,他和两个妹妹实际年纪多大是什么样子,就在画中画出来。蒙克在这幅画里并不仅仅是再现姐姐苏菲去世的场景,他画的是现在存活于世的人,被过去的那一起死亡事件所笼罩。

蒙克的创作生涯中一共给130多人画过肖像,客户定制的肖像画是他重要的收入来源,但他也会为自己认识的人画像,没有直接利益,他只是对肖像画这个题材感兴趣。给别人画肖像的时候,他会使用照片做参考,他给林德医生的四个儿子画的肖像,就是逼真的肖像和艺术作品的完美结合。但他也注意到,并不是所有客户都满意。之所以不满意,就是很多人对自己的肖像画抱有期待,人们想要看到的肖像,是他们自己曾在无数隐秘的时刻看到的,他们的裁缝看到的样子,他们的妈妈和爱人眼中的样子,他们的亲戚眼中的样子。画家能不能满足这种期待,能不能抓住这个人物的个性,有时也看运气。

蒙克一生中拍过不少照片,自己也用过一台柯达照相机,他对肖像画的理解,可能我们在审视自己的照片时也曾多多少少思考过,哪一张拍出了我们的精气神,哪一张显露出了我们的个性,哪一个稍纵即逝的瞬间变成了生命的印迹。

好,以上就是我对《蒙克传》这本书的解读。我们再来总结一下本期的知识要点。

第一,蒙克最著名的画是《呐喊》,这可能是绘画史上第二著名的脸,几乎让人过目不忘,我们能从中看出焦虑、紧张、绝望与压抑,这也是现代人精神状态的写照。

第二,蒙克的一生都与疾病作斗争,还跟很多女性发生纠缠,但他难以和人建立亲密关系。他的姐姐早逝,弟弟也在壮年时去世,妹妹劳拉患有精神病,他很长一段时间都害怕自己疯掉,所以他的画作会让人感到焦虑和痛苦。

第三,蒙克的艺术生涯在德国获得成功。蒙克给一些企业家、银行家画肖像,这些肖像曾是蒙克主要的收入来源。而后,精英阶层的审美趣味,对大众造成了影响,蒙克成为和梵高、高更、塞尚平起平坐的大师级画家。

第四,蒙克留下了很多随笔,也有和艺术评论家的对谈,这些文字能帮助我们更好地理解他的绘画理念。如果你感兴趣,可以看看《蒙克与摄影》这本书。

撰稿:苗炜工作室转述:成亚脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.蒙克最著名的画是《呐喊》,这可能是绘画史上第二著名的脸,几乎让人过目不忘,我们能从中看出焦虑、紧张、绝望与压抑,这也是现代人精神状态的写照。

2.蒙克的艺术生涯在德国获得成功。蒙克给一些企业家、银行家画肖像,这些肖像曾是蒙克主要的收入来源。而后,精英阶层的审美趣味,对大众造成了影响,蒙克成为和梵高、高更、塞尚平起平坐的大师级画家。