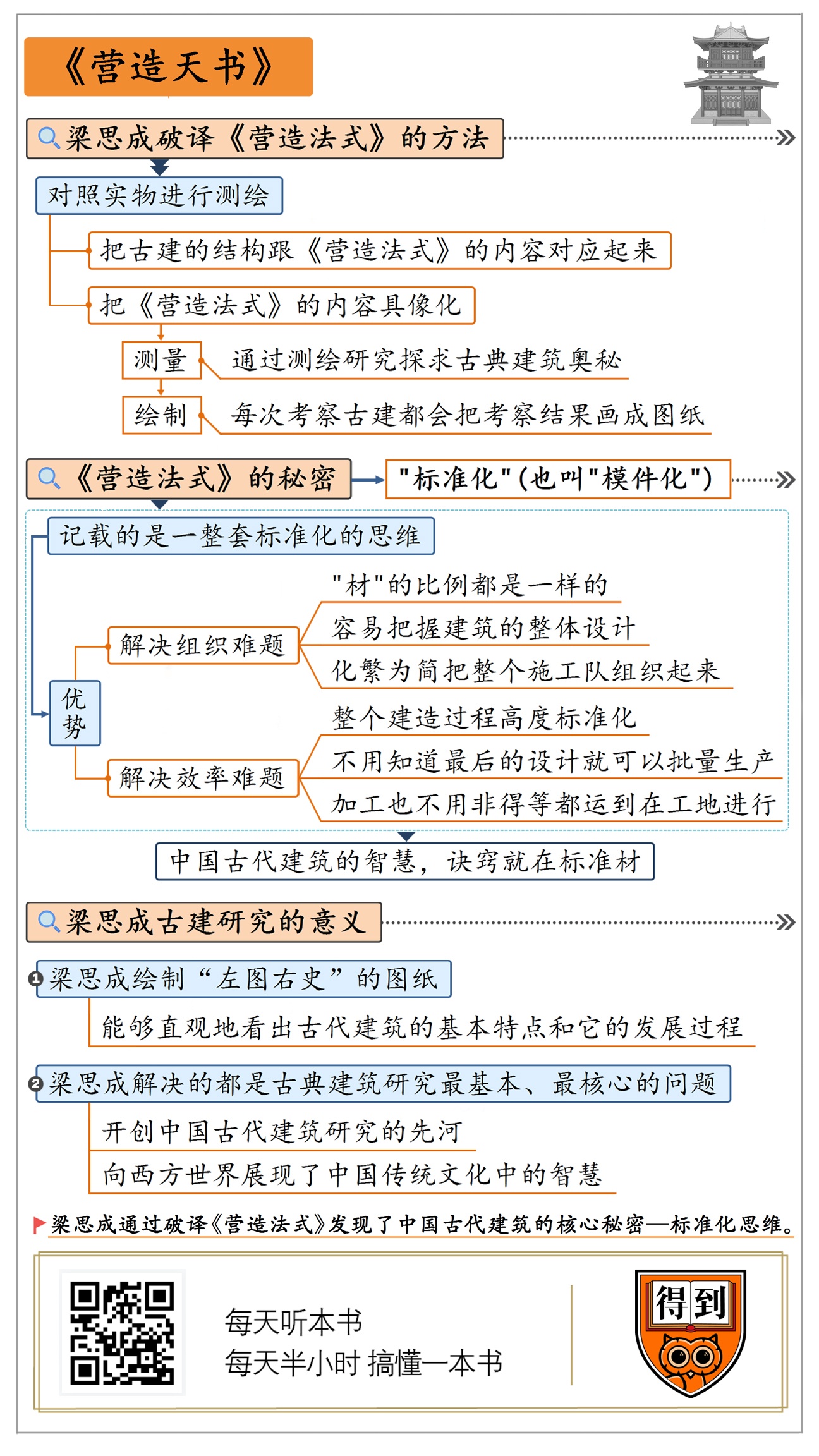

《营造天书》 刘玄解读

《营造天书》| 刘玄解读

关于作者

王南,任教于清华大学建筑学院,长期从事中国古建筑与历史文化名城保护研究,著有《北京古建筑地图》(合著)、《古都北京》、《农禅寺:水月》(合著)、《乌镇剧院:并蒂》(合著)等书。

关于本书

这本书以梁思成和中国营造学社同事“破译”《营造法式》为主要线索,用浅显易懂的语言剖析法式,解读宋、辽、金木构建筑遗存。书里还展示了大量珍贵的照片及图纸,你了解美轮美奂的古建筑如何从模数制和斗栱中演化生成,带我们领略中国古代建筑的营造法门与艺术造诣。

核心内容

作者王南重访了梁思成当年破解《营造法式》所走的路,结合蓟县独乐寺、正定兴隆寺等等古建筑,介绍了《营造法式》这本天书里包含的古代建筑技术秘密——标准材。

你好,我是刘玄。欢迎每天听本书。今天我要为你解读的书叫《营造天书》。

这是一本讲中国古建筑的书。在你的印象里,中国古建筑是不是结构都特别复杂,估计工期也一定很长吧?其实呢,中国古代建筑有一个特点,就是建造“神速”。唐代长安城的宫殿,只用了10个月就全部建好了。历史上最大的木结构建筑——武则天的明堂,仅仅用了1年多就建好了,后来大火烧毁后重建,也只花了1年多。还有一个更夸张的例子。据说魏征为官清廉,家里连正堂都没有,皇帝李世民看不下去了,把皇宫里的一座小殿赏给魏征作为正堂,一共只用了5天!唐宋古建筑的神奇之处,还不仅仅是建得快。作为木结构建筑,它们还特别结实。很多古建筑到今天,依然保存完好,可以说是千年不倒。

为什么古代建筑能够建得又坚固又神速呢?

这个问题的答案,别说今天的人不知道,连明清的工匠都搞不清楚。直到民国初年,宋代的一本古书被重新发现,人们才找到了透视唐宋古建筑技术秘密的方法。这本书就是《营造法式》。

不过,《营造法式》就像密码本,一般人根本就看不懂。破译这本秘籍的高手,是近代的建筑学大师梁思成先生。他不仅翻译出了《营造法式》,还靠这本古籍解开了中国古建筑的很多谜题,奠定了唐宋古代建筑研究的基础。

今天要解读的这本《营造天书》讲的就是这段故事。解读之前,我也采访了这本书的作者王南老师。他是清华大学建筑学院的老师。他上大学的时候,偶然看到了梁思成解密《营造法式》的故事,受到了巨大的震撼,他的志向从此改变了。以前他的人生理想是当建筑师,设计伟大的建筑,从那以后,他下定决心追随梁思成的脚步,研究中国古代建筑。他和几个朋友一起,复盘了梁思成当年破译《营造法式》的过程。这本书可以说就是他的复盘笔记,也可以说是他跟《营造法式》的作者和梁思成,这一古一今两位建筑学的大师在思维上的对话。

这场对话围绕着一个关键词,就是标准化。标准化就是唐宋古建筑秘密的核心。解读的第一部分,我想先给你解释一下这个核心问题。接下来,我要说说梁思成用什么方法破译了《营造法式》以及他的研究有什么重要的意义。

好,我们先来说一说唐宋古建筑的核心密码,标准化。

《营造法式》这本书是北宋时候的一本建筑用书。它的作者叫李诫,是北宋哲宗和徽宗时期皇家的总建筑工程师,好多皇家的大型工程,都是他主持的。

《营造法式》这本书一度失传了,直到民国初年,才被重新发现。当时,梁思成正在美国宾夕法尼亚大学学习建筑。他的父亲梁启超得到这本书之后,赶紧寄给了学建筑的儿子。梁思成当然明白这本书的价值。但是,打开书,他却发现这本书就像天书一样,根本看不懂。这本书里全都是宋代建筑行业的术语。比如说木材的“材”字,就不是泛指木材,而是指特定形状和尺寸的木材工程构件,你可以理解成一块放大的乐高积木。这种“材”可以分为栱(木字旁一个共同的共)、枋(木字旁一个方块的方)等等,就像是乐高积木的几种标准件。现在我能够在这里为你解释这些字代表不同样式的标准构件,是因为梁思成已经把它们破解出来了。但当时,梁思成看到《营造法式》上材、栱、枋这些汉字,却根本不明白它们是什么意思。

不过,梁思成并没有知难而退,在他看来,这本看不懂的“天书”就是一个天然的研究课题。他下定决心,把这个课题当成自己未来的研究方向。

他在这本书里,解读出了唐宋古建筑的一个核心秘密,就是“标准化”(也叫“模件化”)。搞懂了这个秘密,就等于找到了看懂中国古建筑的法门。

什么叫标准化呢?

标准化的意思就是说,尽管一座唐宋木建筑浑身上下可能有成千上万个木质的构件,但是这些构件就那么几个标准形式。这就像乐高积木,它能够拼出丰富的世界,但其实基础的小方块也就是几个特定的形状。

木构建筑的标准化不只是一种建筑技术,更是一种思维方式,体现了古人的智慧。这种智慧的核心优势,就是能够解决做大型项目的两个普遍难题:组织和效率。

先来说组织。柳宗元写过一个故事叫《梓人传》(梓是木字旁一个辛苦的辛),里面描绘了古代建筑施工的现场是什么样的。你可以把现场想象成一场交响音乐会。梓人就是中间的指挥。梓人站在中间,工地上所有工匠都面向他站着,遵从梓人的指挥调度。他指着右边说“斧”,拿斧头人就会跑到右边;指着左边说“锯”,拿“锯”的人就跑到左边。这位梓人说:如果没有我,人再多,房子也盖不出来。这就像没有指挥,乐团的演奏很可能就会乱。

那么,梓人指挥工匠靠的是什么呢?柳宗元说,他的特长是“度材”,也就是协调、分配和组织建造,要按照木材特定的比例。《营造法式》里说:凡构屋之制,皆以材为祖。说的也是这个意思。所以,这里的“材”,就是标准材。它的比例关系是这些木建筑施工技术的核心密码。一座建筑中就算有成百上千个部件,不管形状、大小怎么变化,标准材的比例都是一样的。比如,在《营造法式》里面对标准材的比例有很具体的规定,标准材截面的高宽比必须是3:2(为什么是3:2,我后面会再讲到)。

这种标准化的设计有一个很明显好处,那就是建筑整体的尺寸,不管是横宽(面阔)、进深、高度,还是屋顶的坡度,都是标准材的倍数或者分数。所以,在梓人眼里,一栋木建筑不管结构多复杂,其实都很简单明了。

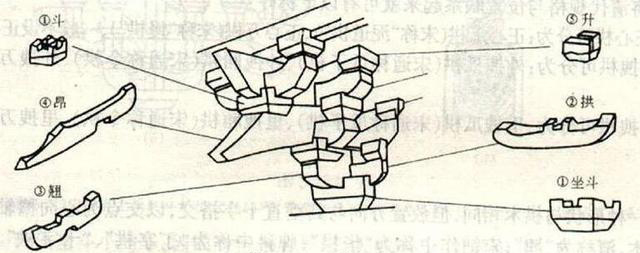

我就拿古建筑最有特点的斗拱来举个例子。斗是正方形的底座,拱像是弓形的长条木材,一个斗上摞一个供,层层叠叠,合起来就是古代木建筑经典的斗拱结构。不知道你还记不记得,上海世博会的中国馆,那座红色的中国馆,就使用了斗拱作为设计的基本元素。你可以看一下文稿中的图片,就更清楚它们是什么样子了。

斗和拱不仅有装饰作用,而且也是建筑结构的关键部件。斗和拱都是标准材,斗和拱的比例都是固定的,所以不管斗拱怎么拼接,它的截面始终都是一样的。这样,不管斗拱的组合怎么变化,它的总体长宽很容易就能推算出来,梓人就能很容易地把握建筑的整体设计了。这个道理放在整个建筑中也一样。有了这种化繁为简的思维,梓人就可以胸有成竹,把整个施工队组织起来。

下面再来说效率。中国古代的文献里,经常能看到说建筑建造“神速”,像唐代长安城的宫殿,武则天的明堂。为什么中国古建筑能建得这么快呢?秘密也在标准材里。

刚才说了,标准材不管怎么变化,比例都是固定的。所以建筑不管是整体还是部分,尺寸都是标准材的倍数或者分数。这样的好处,不仅在于古人能够胸有成竹地指挥调度,更重要的是整个建造过程都可以非常高效地进行。你想想,标准材可以批量生产,就像乐高积木一样,甚至你都不用知道最后的设计是什么样的。加工也不用非得等都运到在工地进行。这样做效率肯定是大大提高了。这么看的话,5天的时间,连拆带建,把皇宫里的小殿变成魏征家的正堂,也就没什么不可能了。

所以说,中国古代建筑的高效率的智慧,诀窍都在标准材里。

当然,这种智慧也不是中国独有的,只是中国古建筑在这一点上做到了极致,而《营造法式》代表的唐宋木构建筑又是极致里的巅峰。王南老师说,当他用计算机为古建筑建模的时候,对这一点有了更深的体会。古人这套标准材的设计方法,跟今天的计算机的思维一模一样。今天,他们可以按照《营造法式》的规定,把各种标准材做成模型,形成一个模型库;然后从模型库里取出一个个模型,按比例缩放,就轻而易举地用它们在电脑里建出各种各样的房屋。

西方现代建筑大师勒·柯布西耶曾经说过,他理想的工地应该有一个用铁条焊好的“比例格子”当作标尺。工匠按照标尺来干活。这不正是《营造法式》里“以材为祖”的方法吗?他要是参观过中国古代的建筑工地,一定会有种美梦成真的感觉。

但是,这么好的一种建筑方法,终究还是失传了。研究者们公认的是,明清的木构建筑技术,跟唐宋的技术相比,其实在倒退。

原因并不复杂。要知道,中国古建筑的技术一般都是口传心授,没有文字资料,核心技术还是机密,不外传。唐宋到明清,中国历史经历了很多次大变化,很多像《营造法式》这样的书都没能流传下来,相当于是核心技术失传了。比如说,《营造法式》里标准材,也就是材的比例是3:2。今天来看,这个比例是很科学的,跟现代建筑的力学计算相符,简单来说就是受力更均匀合理。但是,清代的建筑比例却变成了6:5甚至5:4,接近正方形。所以梁思成也承认,从唐宋到明清中国建筑的技术其实倒退了。

这样看的话,《营造法式》被重新发现,对于研究中国古建筑来说真的是至关重要,它是绝对权威的一手资料啊。但是,这本书里都是古代工匠所用的行话、术语,一般人根本就看不懂。那梁思成是怎么破译出这本书里的秘密的呢?第二部分,我就来讲讲这个故事。

从美国学成回国之后,梁思成加入了一个组织,叫中国营造学社,它是中国第一个研究中国古建筑的学术机构。梁思成当时的职务是法式部主任,这个部门,就是专门研究《营造法式》的。实际上,营造学社这个机构建立,就是因为社长朱启钤发现了《营造法式》。朱启钤和梁思成一样,都认定这本书能够打开中国古建研究的门,所以专门成立了一个机构来做研究。

那么,要怎么研究这样一部天书呢?书里写的都是宋代工匠的内行话,过去快一千年了。这就像你突然来到一个语言不通的国家,没有翻译简直寸步难行。

你想想,如果没有任何的教材,也没有翻译,学习外语最直接的方法是什么?就是进入到那个语言环境里,一边听,一边对照实物来推测。比如说,你听到别人都管苹果叫apple,听几遍,你自然就能在苹果这个事物和apple这个单词之间建立一种联系。在古建筑领域,这就等于要到实地考察,先找到“苹果”这个事物,然后再去看“语言”里,也就是《营造法式》里,找到哪个词能够对应它。

方法有了,接下来的问题就是,哪里有实物可以对照呢?

现在来看,梁思成的运气真的是太好了。他回国之后第一次重要的实地考察,就遇到了一组辽代的建筑。辽跟北宋差不多在同一个时间,用的建筑技术也差不多,不管是建筑的整体构思,还是里面的各种构件,都能在《营造法式》种找到对应的说明。

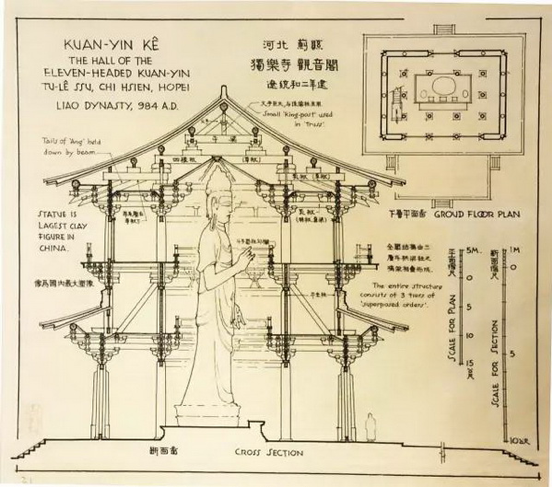

这组建筑就是今天天津蓟州区的独乐寺。独乐寺的观音阁就是这样一座保存极为完好的辽代木构建筑,这座楼阁是为一尊16米高的巨型观音像量身定做的。它的空间设计特别精妙。如果你走进去,会发现自己在一个昏暗、狭窄的空间里,你只能在特定的位置(回廊)仰视这尊观音像。建筑师在房顶正对观音面部的位置,特意开辟了一个窗口,光直接打在观音的脸上,就像一束灯光。这简直就像给观音像搭建了一个舞台,在昏暗的楼阁里带你进入被神佛俯瞰的悲悯之中。更重要的是,梁思成发现,这里所有的建筑结构和设计,都能在《营造法式》里找到对应的说法,这座楼阁,是《营造法式》活的说明书。

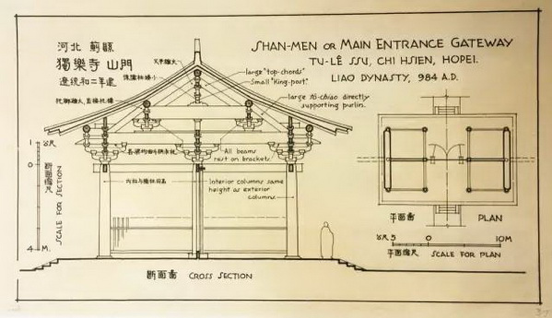

天津的独乐寺这组辽代建筑里还有一座房子也是活的说明书,就是独乐寺的山门,也就是正门。这个山门是一个完整的房间,但是这个房间没有天花板,它天然就带有透视效果,你能够看到屋顶内部的结构。这就给梁思成的工作带来了巨大的便利,他能够仔细地对着《营造法式》,去观察独乐寺木构建筑到底是什么情况,比如,房子的横梁和柱子是什么关系,斗拱是怎么连接在一起的。你可以在文稿里看看梁思成这次考察之后画的图纸,就会有更直观的感受了。

从那以后,梁思成和营造学社的同事开始到处寻找宋、辽、金时期的建筑,想找到更多的案例。他们在很短的时间内,跑遍了全国200多个县和市,发现了好多重要的古建,比如家喻户晓的河北赵州桥,河北正定珍贵的北宋建筑群隆兴寺等等。他们这么勤奋,除了热爱学术之外,还有一个更现实的原因——他们要比竞争对手做得更快。他们的竞争对手,就是日本的中国建筑研究者。

为什么他们必须要跟日本学者竞争呢?这是因为日本学者比中国学者更早就开始研究中国古建了。日本有一个学者叫伊东忠太,是中国古建专家。他是第一个测绘北京故宫的人,也是最早发现云冈石窟的外国学者。伊东忠太1901就来到中国了,那年梁思成才刚刚出生。1931年,伊东忠太已经出版了一本中国建筑史,而那一年梁思成才刚加入营造学社不久。所以,在中国古建领域,日本学者不太瞧得起中国人,觉得中国学者根本就没能力做田野考察。伊东忠太在一次演讲中说:中国学者只需要整理文献,田野考察让日本人来做就好了。

你看,梁思成这些中国学者当时的目标就不只是做好古建筑研究,更重要的是怎么能比日本学者做得更快。梁思成的妻子林徽因,也是他的工作伙伴,她在写给好朋友胡适的一封信里说:梁思成又发现了一个宋代古建,其实这个工作国内没什么人关心,但是他们俩就是想快点把研究成果发表出来,让日本同行吓一跳。林徽因还说:“省得他们目中无人,以为中国好欺侮。”

那么,明明比人家晚起步,梁思成他们凭什么能比日本学者做得更快、更好呢?这就得感谢《营造法式》了。有了《营造法式》和许多唐宋古建筑的实例说明,梁思成他们就像拿着参考书解题,虽然一开始费力一点,但是一旦读懂了,就可以事半功倍。

其实,日本学者也知道《营造法式》,但是他们觉得这本书没什么用,拿着书去做田野考察是隔靴搔痒。事实证明,梁思成他们的判断是正确的。他们靠《营造法式》,摸索出了中国古建筑很多重要的规律,解决了很多难题。最终,梁思成的研究成果震惊了日本人,也震惊了世界建筑学界。

在这个过程中,梁思成他们取得了非常丰富的研究成果。今天的中国建筑学这个学科,就是他们建立起来的。王南老师说,现在来看,梁思成所有成就里最突出的贡献,就是他在实地考察的过程中画的那一批唐宋古建图纸。

画这种图纸,有两个步骤。先要是测量,然后根据实地测量结果来绘制。王南老师告诉我,测绘古建,在西方有悠久的传统。文艺复兴时期,很多建筑大师都喜欢在古罗马的废墟里,通过测绘研究探求古典建筑奥秘。梁思成和营造学社的同事在1930年代考察中国古建筑的时候,做的也是类似的事情。

我们先来说说他们是怎么测量的。那个时候的测量,可没有现在这么多方便的高科技设备。到很偏僻的地方测量古建是非常冒险的工作。梁思成遇到过的最大挑战,是测量山西的应县木塔。这座塔的结构特别复杂,一共有上万个木构件,他和助手两个人,用了整整两个星期才把它们都测绘完。他们面对的终极难关是测量塔顶部的塔刹(你可以理解成塔尖)。没有吊车之类的辅助设施,十几米高的塔尖怎么测量啊?梁思成握着因为年久失修垂下来的铁链爬到顶上,稍有不慎就得从高空掉下来,他就这样冒着生命危险完成了测量。

测量好了,还得把这些结果展现出来啊,梁思成就把成果绘制成图纸。王南老师说,梁思成绘图的方法,其实参考了西方建筑史的经典著作《弗莱彻建筑史》绘图的风格和手法,所以中国建筑学的图纸,可以说一上来就达到了当时世界的一流水平。梁思成的这组图,墨线粗细得当、曲直自如,很好地展现了中国古建的美,真的可以当艺术品来欣赏,在表现力上,甚至胜过实景照片。

总之,测绘是梁思成学习、研究古建的重要方法。用这种方法,他一方面能很直观地把古建筑的结构跟《营造法式》的内容对应起了;另一方面,也相当于把《营造法式》里抽象的概念给具像化了。梁思成正是在测绘的过程中慢慢悟到了中国古建筑的标准材的秘密。

这些图纸后来结集成册,就成了他的著名作品《图像中国建筑史》。要知道,这些图纸可不只是图和注释那么简单,而是一种“左图右史”的建筑史书写方式。把它们放在一起的时候,你就能够直观地看出古代建筑的基本特点,甚至古代建筑发展演变的过程。

如果你把这本书里面各个不同历史时期的建筑图纸放在一起,中国古代建筑发展演变的脉络就会自然地呈现在你眼前。梁思成把中国古建(木构建筑)分成了三个历史时期:第一个时期时唐到北宋初期,叫做“豪劲”时期,然后是北宋后期到元朝,也就是“醇和”时期,最后是明清的“羁直”时期,也就是比较僵硬死板的时期。从名字你应该就能感觉到,梁思成心里觉得唐宋的古建筑成就更高;北宋后期到元朝风格比较温和,也还不错,但是建筑到了明清反而退步了,变得越来越僵硬死板。

梁思成解决的都是古典建筑研究最基本、最核心的问题。那个时代,西方学者习惯带着一种偏见来看中国、看东方。所以梁思成研究的意义,就不仅是开中国古代建筑研究的先河,而且还向西方世界展现了中国传统文化中的智慧。

好,《营造天书》我们就介绍完了。梁思成通过破译《营造法式》这部古籍,发现了中国古代建筑的核心秘密——标准化思维,同时也解决了中国古代建筑的很多重要的学术问题,比如内部结构,发展脉络等等。他用的方法是测绘。

王南老师说,梁思成先生绘制的这些图纸,图文并茂,信息量大,跟今天的“图解”差不多,也非常适合今天的“读图时代”。所以,听完这本书,我也强烈推荐你去看看梁思成的名著《图像中国建筑史》。

撰稿、讲述:刘玄 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.标准化的意思就是说,尽管一座唐宋木建筑浑身上下可能有成千上万个木质的构件,但是这些构件就那么几个标准形式。

2.如果你把这本书里面各个不同历史时期的建筑图纸放在一起,中国古代建筑发展演变的脉络就会自然地呈现在你眼前。