《茶书》 谷泉解读

《茶书》| 谷泉解读

关于作者

冈仓天心,明治时期的思想家、美术家、评论家和教育家,也是日本近代文明启蒙期的重要人物。他多次到印度和中国游历,在美国用英文写就了《东洋的理想》《日本的觉醒》和《茶书》,向西方宣传东方,尤其是日本文化。

关于本书

《茶书》于1906年出版,是冈仓天心在美国波士顿用英语写就的。它的影响力遍布全球,在所有关于茶的书籍中,地位仅次于陆羽的《茶经》。不管是日本茶道,还是冈仓天心写下的这本书,都是为了在纷繁纵横的世界进程中,确立日本自己的文化价值观。

核心内容

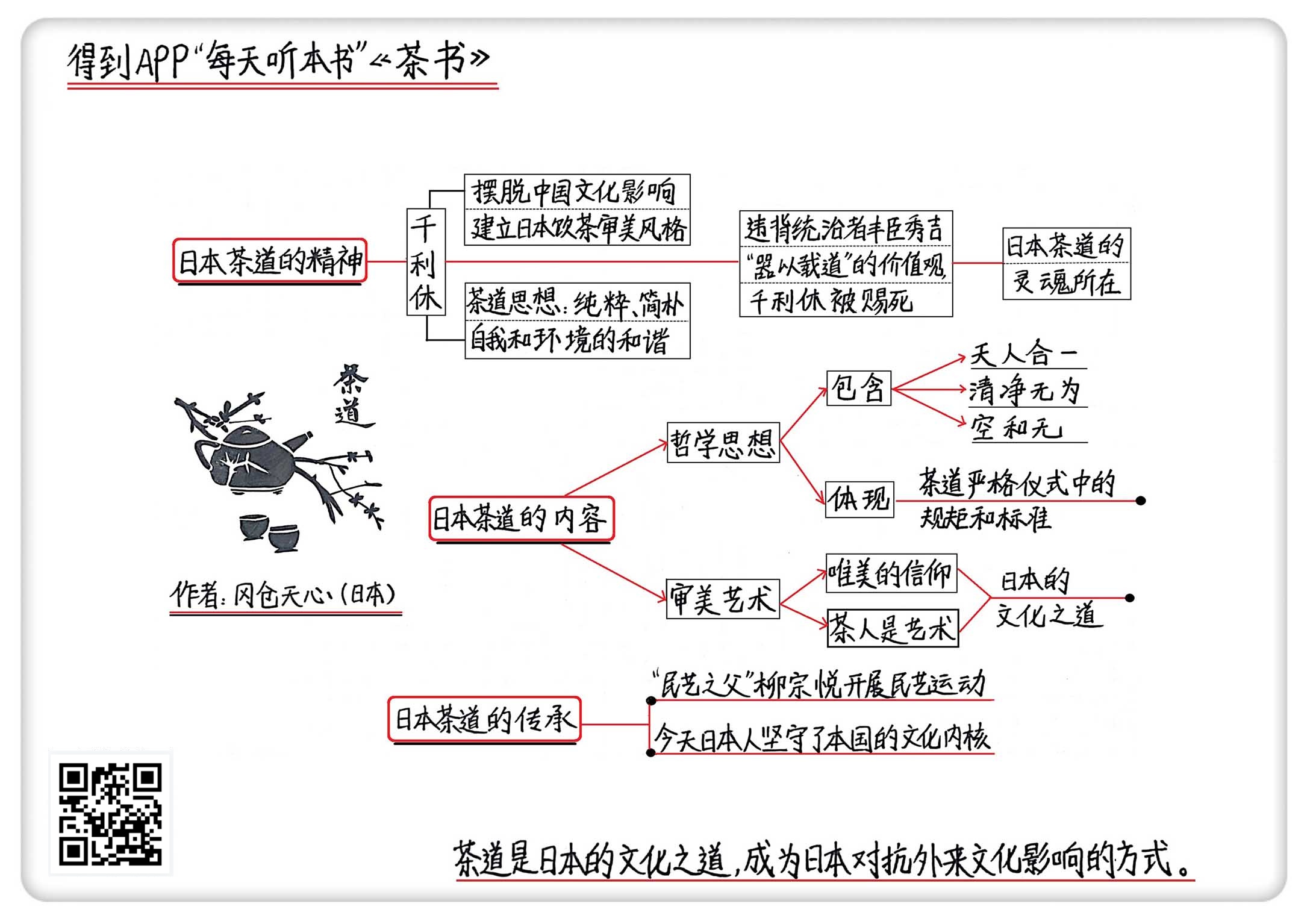

日本茶道虽然源自中国,但它真正的确立是由于日本茶道鼻祖千利休的死。千利休通过茶道创造了一种不同于中国的文化价值,冈仓天心和之后的柳宗悦都是在继承千利休的传统,努力在文化的战争中确立日本的独特性。这就是今天我们回顾《茶书》的意义。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是日本学者冈仓天心的《茶书》,这本书的中文版只有短短4万字,我会用大约25分钟时间为你讲讲这本书给我们的启示:不管是日本茶道,还是冈仓天心写下的这本书,都是为了在纷繁纵横的世界进程中确立日本自己的文化价值观。

《茶书》1906年出版,是冈仓天心在美国波士顿用英语写的。它的影响力遍布全球,在所有关于茶的书籍中,地位仅次于陆羽的《茶经》。一本日本人在美国用英语写的、关于茶的薄薄册页,获得如此广泛的文化反响,实在让人好奇。

作者冈仓天心是明治时期的思想家、美术家、评论家和教育家,也是日本近代文明启蒙期的重要人物。他16岁进入东京帝国大学,在那里跟推崇日本文化的美国人费诺罗萨相遇,共同努力,想要拯救日本文化和日本的艺术品。1890年,冈仓天心担任东京美术学校第二任校长,培养了一大批美术家,1898年因为人际关系的原因被迫辞职,然后跟一同离开的朋友共同创立了日本美术院。1904年,他来到波士顿美术馆的中国·日本美术部工作,6年后成为部长。在此期间,他多次到印度和中国游历,在美国用英文写了《东洋的理想》《日本的觉醒》和《茶书》,向西方宣传东方尤其是日本的文化。

和当时“日本应该脱亚入欧”的思想不同,冈仓天心认为,尽管近代西方文明物质强盛,却会把人变成机械的奴隶,西方人的动力,只存在于对物质无休止的竞争,而不是人性的自由,所以,他强调,现在正是东方精神观念深入西方的时候,亚洲价值观应该对世界进步做出贡献。《茶书》,就是冈仓天心的文化宣言,他在用日本茶道传递出来的审美精神,向当时逐渐西化的世界宣战。一方面,当时正值美国的文化价值观席卷全球,这本书与冈仓天心的另外两本著作,都是向美国文化价值观的直接挑战;另一方面,这本书也是在激励日本人,在借鉴其他国家优秀成果的同时,不要忘记自己的文化宝藏。这本书用英文写完后,很快就有了日文翻译。它的影响力,缓慢,渐进,笃定而持久。

说完了冈仓天心写这本书的目的,下面我们就来看看这本《茶书》都写了什么,我会从日本茶道的精神、内容和传承三个方面,来给你讲讲这本书的主要内容。

先来看看第一个方面。冈仓天心讲日本茶道的精神,集中体现在这本书的最后一章《茶人》。在这章里,他讲了日本茶道鼻祖千利休的死,可以说完美地阐述了日本茶道的精神。

16世纪,相当于中国明朝的时候,饮茶风靡日本,从达官贵人到普通百姓,都对饮茶产生了浓厚兴趣。茶从最初解渴的饮料,迅速成了有丰富社会内涵的物质载体,跟政治和文化都产生了联系。丰臣秀吉和千利休就是那时的关键人物。丰臣秀吉是日本战国时代的领主,他完成了近代日本的统一,是1590年至1598年间日本的实际统治者。他的统治,对日本从中世纪封建社会向近代封建社会的转变起到了相当重要的作用。丰臣秀吉爱茶,喜欢举办茶会,也喜欢收集跟茶有关的“唐物”——也就是来自中国的古董。千利休是侍奉丰臣秀吉的茶头,也就是他的茶艺师。1585年,丰臣秀吉在皇宫开设茶会,向当时的天皇献茶,并在当时担任了重要的职务,还受天皇赐姓“丰臣”。天皇同时也赐给千宗易“利休居士”的称号。1587年,千利休开始主持丰臣秀吉发起的北野大茶汤,成为天下第一的茶匠,声名达到顶点。但他的结局,却是被丰臣秀吉下令切腹自杀。

这件事情本身扑朔迷离,但有一个背景能够确定,就是千利休要在饮茶活动里创造一种属于日本文化特征的审美取向,这跟丰臣秀吉的价值观实在是南辕北辙。丰臣秀吉的价值观是什么样的呢?丰臣秀吉为唐物着迷,而他事实上执著的,可以说是唐物所承载的价值取向,也就是中国几千年帝王统治推崇的“器以载道”的思想——就是通过器物的使用,确定社会秩序,并且明确阶级的统治。但千利休的茶道思想,却是要靠纯粹和简朴建立自我和环境和谐的相互关系。对丰臣秀吉来说,这无异于彻头彻尾的背叛。他已经感觉到这种审美力量正在壮大,甚至可能威胁他的政治统治,于是做出如此决断,赐死了千利休。

不过,一位茶水师傅,为什么要冒死建立饮茶的审美风格?类似事例在中国也有,但是对中国人来说,重点不在建立,而是为了延续古人的气节。千利休学习中国的文化,但是和丰臣秀吉不一样,他也在努力抛掉中国文化的影响。在文化的问题上,他想找到日本的答案,建立一种属于自己的东西,甚至牺牲生命也在所不辞。他之所以让丰臣秀吉感到害怕,就是因为他找到了——他把属于日本的独特气质,注入到了茶道之中。千利休一步步向前,通过不断提升作为茶人的修为,接近内心所感、所知,坦然地接纳质的变化,他没有回避,最终迎来了一种喜乐的终止和苦涩的起点,这就是茶道的确立。所以说,在最开始的时候,茶道就已经是成熟的日本风格了。

书里描写了千利休被赐死的场景,除了感人,它也给日本茶道注入了终极的审美内涵,所以成为了日本茶道正式确立的标志。后人也许无法想象,如果没有千利休被赐死作为转折,日本茶道如何画上这点睛之笔,随后的发展又会是什么模样。如果从这个残忍的角度来看这整件事,丰臣秀吉就不再只是恶魔的化身,千利休的死也远远超越了个人肉体的消亡,具有了永恒的意义。据说,在最后的茶会之后,千利休还用竹子做了一把名叫“泪”的茶勺,送给一直陪伴他的弟子。“泪”是否还驻留人间这不重要,重要的是这个故事,还有如泪一般的茶心,会在每一位茶人的内心回荡。所以说,千利休的死,是日本茶道的灵魂所在,也是日本文化对抗中国文化影响的重要节点。

千利休跟丰臣秀吉的分歧,就在于是接受中国文化的影响,还是摆脱中国文化的影响。在冈仓天心看来,千利休胜利了:他在文化的战斗中找到日本自己,不仅在茶道中找到了日本茶道的精神,还用自己的死将这种精神推向了极致。

日本茶道的精神我们讲完了。你可能会问,凭什么茶道的精神能有这么大的力量,让统治者都感到害怕?日本茶道到底是什么?

冈仓天心在《茶书》中,把日本茶道理解成了一种吸收了中国哲学思想的审美艺术。而茶道能够有这么大的影响力,是因为它包含了哲学思想和审美艺术,成为了文化之道。在冈仓天心看来,日本人从宋朝学来的茶道,继承了宋代的文明,其中包含了禅宗的思想。这是因为茶最开始传到日本的时候,是由僧人带过去的,日本茶道的仪式,也是从禅宗茶会发展而来的。禅茶一味,在中国可能只能算是茶文化的一个方面,却在日本得到了极致的发展。

日本茶道中哲学思想的体现,主要是在茶道严格的仪式之中。日本茶道的仪式具体是怎样的?客人在进入茶室前,先要经过“露地”,是指茶室外面庭院的一条小路。然后,客人来到石钵前,用勺舀水,洗手漱口,寓意是净身净心。进入茶室,一举手,一投足,都有讲究。客人跪坐,进退都以用双手着地,欠身移动,动作幅度非常小。主人献茶,慢慢端起茶碗,将碗正面转向客人,放下。客人端起茶碗,按同样动作,也将茶碗正面转向主人,再品尝。碗放在什么地方,茶应该喝几口,都有具体的规定。茶师对自己也要有严格的要求。在任何情况下,他们都要保持心灵的宁静,不能乱说话,衣着的裁剪、颜色都有讲究,甚至走路的姿势都要注意。他们认为,一个人如果不把自身引向美,那他本人就没有资格接近美。

你感觉到了吧,日本茶道仪式最突出的特点,就是对每一个细节都有非常严格的规定。而这些规定的标准是什么呢?我们再来说一个千利休的故事来说明这个问题。

有一天,千利休的儿子绍安在打扫庭院,就是我们前面说的茶室门前的露地。绍安打扫完后,千利休说不够干净,要求他重做一次。一个小时后,绍安精疲力尽地回到父亲身边,说:“父亲,已经没有可做的事啦。石阶洗了三次,石灯和树木都冲洒过了水。苔藓是绿色的,地上也没有一枝一叶。”千利休说:“露地可不是这样打扫的。”说着,他走入园中,摇了摇一棵树,瞬时间,金色和深红色的叶子散落一地。庭院是茶道仪式的一个部分,在我们看来,落叶可能只是一个微不足道的细节,但在茶师眼中却无比重要,因为落叶通过一种审美化的表达,体现了茶道中的哲学思想。这就是茶道仪式中所有规矩的标准。

就像我们前面说的,这套哲学思想来自中国的禅宗。在这本《茶书》里,冈仓天心除了讲茶室、书画、花艺等等具体的茶道形式之外,还专门写了一章讲茶道中的道和禅。他认为,茶道中有道家天人合一的理念,体现了东方人对人与自然关系的理解,茶道中也有清静无为的思想,是对东方理想人格的表达。他还把日本人对“空”和“无”的推崇,也归于道家的老子,认为把这种思想运用到生活中,就是生活艺术的留白,引起人无限的联想。比如日本的茶室,也叫草庵,看起来就像个不起眼的农家小院,然而它有好多名字,这些名字正好可以说明茶室所表达的思想:叫风雅之屋,因为它是供我们安放灵魂的地方;叫空之屋,是因为茶室内的物品都是为了审美的需要,除此之外不会多加修饰;叫不圆满之屋,是因为茶道中空和无的思想,这也反映了日本人审美的另一个层面,也就是对称性的缺乏。

讲到这儿,你可能还有疑问,日本人是不是有点牵强附会,茶不过就是一种树叶和着水的饮料,怎么能够成为一种道呢?回答这个问题,我们需要先讨论一下,道是什么。

要解释道,请允许我用上帝这个词代表宇宙运行的总规律。上帝创造万物,万物皆不同,就像世上没有两片完全相同的树叶、没有两粒完全相同的沙子一样,从这个意义上看,人是没有创造力的,人能做的就是重复上帝的创造。当然,这也不是说人一无是处。人的任务就是把上帝的创造重新排列组合,在组合的过程中选择信息、重组信息,这里面有好的信息,也有坏的信息。上帝没有分别心,不会区分真善美或者假恶丑,但是人会这么做,这是我们认识世界的基础。这也就是老子说的,美之所以成为美,是因为有丑恶。

具体到茶的问题里,茶树、阳光、水、空气,还有风,是上帝创造;茶、饮茶、茶道或者茶文化,就是人优化信息的结果。我们看花久了,里面是一个世界,看石头久了,里面也是一个世界,推而广之,我们看任何上帝的创造,里面都是一个世界。茶何其幸运,成为了日本人窥探世界的一个窗口。花有花道,书有书道,香有香道,剑有剑道,但在日本人眼中,一切道又都可以归结于茶道,日本人是以茶道的精神囊括所有其他这些道。所以说,茶道是一种由茶生发出来的“唯美的信仰”,成为了日本的文化之道。

茶是可以载道的,但是日本茶道中的所有东西,比如冈仓天心在书中所列举的茶室、花,甚至茶道中的禅宗思想,这些东西原来都是中国的,而茶也是中国人发明,那么,为什么中国茶道一度淡出我们的生活?

冈仓天心在《茶书》里也回答了这个问题。他认为,元朝统治结束了宋朝文化的繁荣,在宋朝风靡一时的饮茶风俗在那时戛然而止,随后明清两朝没有再延续下去,而饮茶之风反而在日本发扬光大,诞生了茶道。冈仓天心说的这个原因,说到了历史的事实,却也未必符合文化的真相。要想回答这个问题,还是要从冈仓天心所说的茶道文化力量的来源,也就是艺术审美上来找原因。

中国幅员辽阔,人口众多,地理环境复杂多变,社会长期动荡不安,但封建统治和统治阶级所宣扬的儒家思想,2000年根本没有变化。这个顽固的不变体现在审美上,就是审美的统治。

中国审美的根基是礼制。工艺之道是从天地之道来的——古人明白了天象,就会安排耕种,有了粮食和物资的储备才可以赢得战争,获得政权延续的可能。为了沟通天地而制造的礼器,就是工艺发端。后来产生的,比如制作方法、尺寸、比例、结构、色彩、图案、使用等等,这些工艺涉及的各个方面内容都要跟天文地理、历史人伦等等文化核心发生联系。

另一方面讲,工艺之道又是政权之道。这不仅是因为皇权来自上天的授予,工艺要反映这个权力的正统性,而且是要利用工艺的不断地创造和发展,反复强调政权强大的力量和亘古不变的稳定性。那些看似只是为了玩赏、实用和传承的大小玩意,无不有着强大的文化和政治背景作为支撑。创作它们的动机,就是在法律之外建立另一个日常生活的秩序。作为社会准则和审美道德的总设计师,最高权力必须把握工艺的发展和尺度。青铜礼器、玉器、漆器、丝织、陶瓷等等,无不透露着历朝历代的统治者们都是要通过工艺制造正统的标志。某种意义上,这就是在维护政权的长治久安。

我们前面说了,日本茶道的建立是想摆脱中国文化的影响,更具体地说,就是对这种中国审美统治的挑战。从千利休的前辈到他自己,他们所努力建立的是属于自己空间关系的审美,不是复制中国的审美。这些日本的文化人,在饮茶这样小小的空间里,创造出自己审美的典范,甚至在世界审美领域占据重要地位,即使许多人为此付出代价,即使有些个人的命运甚至可以说是悲惨的。在这本书里,冈苍天心写到,“茶人不是艺术家,是艺术。”我的理解是,艺术家在创作属于自己的艺术作品,而艺术则是上帝的创造,所以说,在茶道仪式中,茶人就是上帝的创造,一举一动跟上帝的节奏保持和谐,而他又以茶道的形式持续表现着这种认识,参与茶会的宾客受到感召,无论行为还是精神自然得到约束和提升。

我们前面说了,《茶书》讲的是千利休确立的茶道和茶道的精神,茶道是一种唯美的信仰,体现了日本人理解世界的方式,所以茶道也是日本的文化之道,成为日本人对抗外来文化影响的方式。通过这本书,冈仓天心不仅把这个观点展示了给全世界,也影响了他身后的日本人,这就是我们要讲的最后一个问题。

19世纪后半叶的日本,国力衰弱,却能产生一批拥有强硬政治手腕的领导人,他们的目标,就是使日本成为在世界上举足轻重的强国。他们的长处、短板,他们所奉行政策的成功和失败,都来自于日本的民族性。这不能不说是受到了茶道精神的影响。冈仓天心的几个弟子也都是日本一流的文化人,他们虽然以绘画的方式进行创作,但在他们笔下出现了既不同于传统中国画,也不同于西方油画的日本画,同样让世人钦佩。他们的影响力和他们所获得的声誉,不单单局限于日本本土。这就是冈仓天心在他们心底种下的文化抱负,无论何种载体,只要明白了茶道这个“唯美的信仰”,也就是说,“真正的美,必定永恒地存在于自我之中”,就可以创造出无与伦比的艺术魅力。所以说,茶道在日本的影响力,不仅在茶本身,而成为了承续日本文化传统的方式。

冈仓天心接下千利休留下的文化重任,在这个传承脉络中的下一位接棒者,是被誉为日本“民艺之父”的柳宗悦。柳宗悦是日本哲学家、美学家,他在研究宗教、哲学、文学的同时,对日本、朝鲜的民艺产生了深厚的兴趣,开始进行收集、整理和研究的工作。他是“民艺”一词的创造者。

什么是民艺? 民艺的核心是使用之美。就是说,一件器物的美,不在于材料昂贵、形制优美、价钱高低,或者是不是出自名家之手,而是来源于器物跟使用者之间的关系,只要是被反复使用的、成为和使用者生活融为一体的器用,一定是美的。这不就是茶道精神的体现吗?民艺中的器物,也就是柳宗悦笔下的“粗货”,不只是粗糙的东西,因为工匠们继承了传统,为了人的使用而生产,在数万次的重复之中,他们的技艺可以在无心之处创造美。比如说,日本茶道有一件被称为天下第一名物的东西,叫喜左卫门井户,不过是朝鲜一个平淡无奇的普通饭碗罢了,可就是这样一件器物,挣脱世俗利益的束缚,成就了日本朴素之美的审美巅峰。

你可以发现,这种文化特性和中国传统是很不一样的。有人认为民艺是民族的或者民间的艺术,这都不是柳宗悦的本意,他曾经很清楚地讲过,民艺是民众的艺术。民艺运动就是通过改善民众的生活品质,从而促进社会的进步。所以说,无论从内容还是形式,柳宗悦接过了从千利休传下来的茶道精神,或者说日本文化的接力棒。

你应该也有这种感觉,今天的日本,作为一个发达的现代化国家,却很好保存了自己的民族性,这正好可以证明冈仓天心的《茶书》完成了它的使命。在现代化过程中,日本人虽然选择认同欧美的社会发展模式,但他们也坚持守住了自己的文化内核。从冈仓天心的《茶书》到柳宗悦的民艺运动,日本文化的生命力延续下来了。我无法猜测冈仓天心在写下这些文字时,是否已经预料到日本在二战中的态度,是否已经料到美国文化会成为今天的样子,是不是他明明知道结果却要不顾一切地予以反击,而且是以茶的方式——柔弱无骨,宁死不屈。

《茶书》这本书我们就大致讲完了,下面简单总结一下。

日本茶道虽然源自中国,但是它真正的确立是由于千利休的死。千利休的死,是因为他想要通过茶道创造一种不同于中国的文化价值,他也确实成功了。冈仓天心,还有他之后的柳宗悦,都是在继承千利休的传统,努力在文化的战争中确立日本的独特性。这就是今天我们回顾这个上世纪的日本人写给西方人的茶文化普及读物的意义。

最后,我还想再说一下我对于中国和日本文化不同之处的理解。如果用加法、减法作比喻,中国文化是做加法,日本文化就是做减法。

比如说,中国工艺的技艺特别繁复,从清代,尤其是乾隆时期的那些工艺复杂的瓷器中,你可以看到这种繁复的极致,有些技艺可以说和物品实际的使用一点关系都没有,但聪明的中国人非常会利用技艺包含的丰富信息,用它来表达品位象征、阶级划分这样的信息,像是丝绸,或者瓷器,在2000年里占据了世界工艺的顶端,挣得世界货币。

而学习了中国文化的日本却完全砍掉了这块,他们注意发展工艺的纯粹本质,但日本的问题是,有时候过于绝对了。比如,在茶会上,一枝一叶都被安排好,不能有丝毫差池,否则就达不到完美。从某种意义上讲,这是把审美的极致寄托在某个人身上,一个幸运的时代产生大师,所有人都可以分享大师的创造力,而如果没有大师,还想要保持住茶道的精神水准,就只有严格尊崇祖宗定下的规矩了,这是日本茶道刻板苍白的一面。在1950年的时候,柳宗悦写过一本关于茶道改革的书,提倡“民众的茶”,反对戴着虚伪面具的僵硬做作,确实是积极、中肯的。

撰稿:谷泉脑图:摩西转述:杨婧

划重点

-

千利休不仅在茶道中找到了日本茶道的精神,还用自己的死将这种精神推向了极致。

-

千利休确立的茶道和茶道的精神,茶道是一种唯美的信仰,体现了日本人理解世界的方式,所以茶道也是日本的文化之道,成为日本人对抗外来文化影响的方式。

-

茶道在日本的影响力,不仅在茶本身,而成为了承续日本文化传统的方式。