《相声溯源》 贾行家解读

《相声溯源》| 贾行家解读

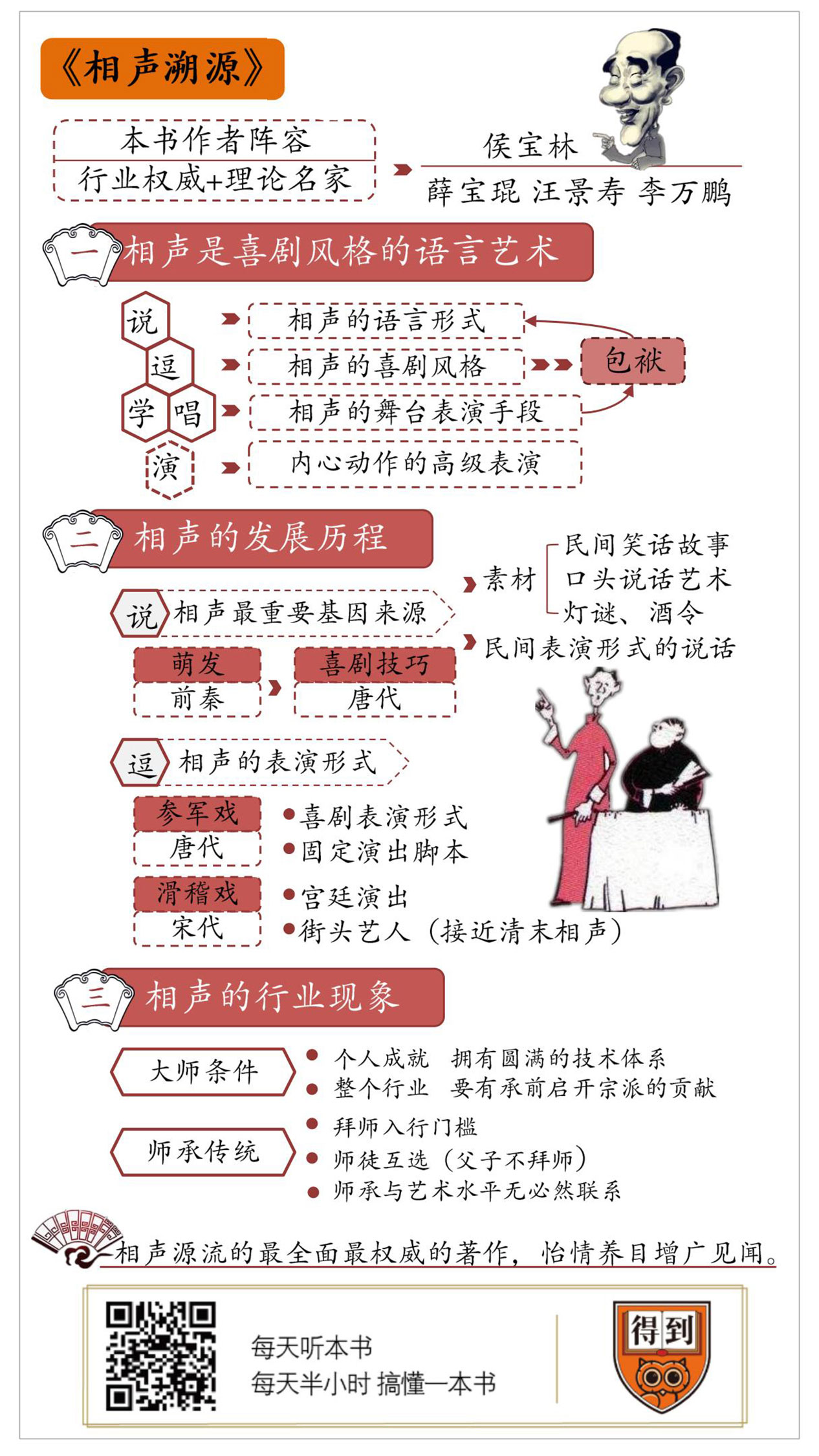

关于作者

侯宝林是极负盛名的相声表演艺术家,被誉为相声界的一代宗师。在演出之外,他还非常注重相声艺术的理论研究。他的几位合作作者薛宝琨、汪景寿、李万鹏,都是国内著名曲艺理论家。

关于本书

本书是探讨相声源流的权威著作,对于相声艺术史研究有重要的意义。

作为我国传统的民间艺术,相声有着自己独特的艺术特点和艺术规律。它以轻松“说笑”的形式传达出发人深省的严肃内涵。这是一本探讨相声艺术之源的学术著作,书中引用了大量古代文献,对相声与其他艺术形式的渊源与区别进行了细致而严谨的考证。全书共分四章,以说、学、逗、唱为纲,对相声艺术的这四种因素追根溯源。

核心内容

相声这个词由来已久,在古代有很多种写法。相声是一种喜剧风格的语言艺术。从行业的“说学逗唱”四门功课来说,“说”和“逗”是核心要素。“说”是它的基础和首要因素,决定了相声的语言属性,“逗”决定了它的喜剧风格。“学”和“唱”是相声表演的两种重要手段。

相声中的“说”,来自中国历史上千百年形成的幽默语言技巧。其中,也包括如何观察听众偏好,如何掌握对方心理的经验。古代的笑话和文字游戏,为相声提供了具体素材。在表演形式上,唐代的“参军戏”已经和今天的相声很接近为了。到了宋代,相声的形式和生存状态,已经基本成熟了。现代相声,来自于清末的相声复兴。

你好,欢迎每天听本书。今天为你讲的这本书叫《相声溯源》。

道德三皇五帝,

功名夏后商周。 英雄五霸闹春秋, 秦汉兴亡过手。

这几句,和《三国演义》开篇的那首“滚滚长江东逝水”,都出自明代文学家杨慎之手。因为相声演员郭德纲常用它作定场诗,已经成了新一代相声听众的暗号了。今天,我们就由这几句定场诗说起。

这几句话,隐约道出了中国文化的一种现象:比起创新来,我们更信赖继承。比如,在中国古代思想史上,文人习惯把个人见解,寄托在对经典的注释甚至篡改之中。生活现象上也如此。所有的行业,都拥有自己的祖师爷传说,起码要追溯到先秦,最好是能进入三皇五帝的文明初期。即便今天,很多成功人士,也会重新梳理自己的家族史,把自己的血缘,追溯到本姓氏的某个显赫堂号,也就是自认为某个历史名人后代。这当然没什么难的。这种心理,也许可以叫作“我也是个有来历的”。在历史里搜索自身源头的热情,与其说是为发现真相,不如说是为了获得一种合法性。

相声自然也不例外,也有建立行业历史的冲动。

说起相声的历史,我还算是有一点儿发言权。我的网名叫贾行家,就是因为喜欢过很多年的传统相声。这二十年来,我对线上线下能找到的相声资料,大概都有点儿印象。你可能觉得,相声是门民间草根艺术,关于它的理论书应该没多少吧?还真不是。在出版物里,不算相声文本和人物传记,讲相声理论的书就有近200种。

我知道,今天很多听众对传统相声的历史和规矩的概念,是由郭德纲和德云社普及的。他们说的都对不对呢?并不都对,起码是不严谨。这倒无可厚非,一来是很多事情本来就莫衷一是。二来,他们的语言环境是舞台表演,并不是文艺史。说什么和怎么说,都有具体的目的。我倒不是说我就更高明,而是因为在上百本相声专著里,可以找到比他们更权威的解释。比如我今天为你解读的这本《相声溯源》。

一说作者,你就知道它权威在哪儿了。本书出版于1982年,作者是侯宝林、薛宝琨、汪景寿和李万鹏。侯宝林不用介绍了。薛宝琨是南开大学教授,汪景寿是北大教授,专门研究民间文学,都是国内最资深的曲艺研究专家。山东大学的李万鹏教授主要是从事民俗学研究的。这几位作者可不是挂名,而是认真推敲,历时三年才完成了文稿。另外,还请了语言学、文献学专家吴晓铃、任半塘做顾问。这种研究相声的阵容和认真,今天不可能再现了。

丑话要说在前面,这可不是本轻松有趣,能读到很多笑话的读物。它可以说是一部研究相声历史和民俗文学的学术专论,在中国俗文学史料里爬梳出影响相声的各种蛛丝马迹。另外,即便行业权威和理论名家联手,本书的很多结论,也不能算定论。我会在讲述里,为你补充其他具有说服力的不同看法。

所以,我的讲述,多少还是要遵守一点儿学术规律。在第一部分,我先要为你说清相声的概念、特征和基本构成。第二部分,我们再来考察相声的发展史。第三部分,我们从相声观众的角度,讨论一些听相声的问题。比如,从行业历史的角度看,谁才能算相声大师?大师级的表演是什么样的?该怎么评价相声的师承传统?

下面,我们就先来说第一类话题:简而言之就是“相声到底是什么?”

过去,相声演员登台,喜欢说“相声就是相貌的相,声音的声”。那我们就先来说说相声这个词吧。相声这个词,的确由来已久,在不同的时期写法不同。它最早见于汉代的《风俗通义》,写出来是形象的象,生动的生。到宋代,象生这个词已经是专门指口技之类的滑稽表演了,它经常与“学”和“乔”连用,读成学象生或者乔象生。乔就是乔装改扮的乔字。

到明清时期,出现了很多种发音相近的写法,其中,也包括今天的“相声”这两个字。在《红楼梦》里,薛蟠得罪了宝钗之后,故意逗她开心。宝钗就说过:“你不用做这些像生儿”。这里是雕像的像,生动的生。宝钗知道很多市井里的事情,她说的那种像生儿,是当时的一种民间表演。

《相声溯源》对这类词进行了考证,证明它们虽然写法各异,但指向的都是同一个对象。它和今天相声的关系,我们在下一部分里再说。

下面,再来看看相声的构成和判断标准。相声演员喜欢对观众普及行业的一些知识,最常说的就是“相声有说、学、逗、唱这四门功课”。实际上,“说学逗唱”只是对口头经验的总结,并不能算科学分类。既不能完全概括相声的内容,也不能说明相声的表现形式。比如,著名电影演员谢添就发现,很多优秀相声演员,已经掌握了内心动作这样的高级表演技巧。说这只是“学”是不够的,“四门功课”之外,至少还要加上“演”的一项。

本书的几位作者,已经意识到了这个问题,但“说学逗唱”是约定俗成的系统,即便是侯宝林,也不能让全行业再重新建立理论体系了。所以,全书的结构,还是分四章,按四门功课分类,在文艺史上分别寻找对应资料。

不过,本书还是尽量对四门功课进行了规范和逻辑关系的划分。

在“四门功课”里,“说”这门功课,是有核心和定义作用的首要因素。传统相声界有句术语叫“万象归春”,“春”就是江湖行话里的“说”。它的含义就是,相声表演的一切,都要归结到说上。所谓“说”,不只是我们熟悉的“绕口令”“贯口”这类表现形式。它是相声表演的基础,是演员和观众交流感情的主要方式。“说”的形式定义了相声。它决定了相声的属性。确认相声是一种语言形式,而不是戏剧表演形式。

“逗”在形式上,是各种逗笑技巧,也就是行话里的“抖包袱”。在本质上,“逗”是指相声的喜剧风格,它可以把相声从其他说唱艺术里区分出来。比如,相声和评书的区别,就在于始终保持“逗”的风格。

至于“学”和“唱”,是相声舞台表演中的两种重要手段。作为手段,它们的地位就远远不如“说”和“逗”了。“学”的内容,主要是学口技、学方言、学市井叫卖等等。早期的“唱”,是专门指唱民间俗曲小调,主要追求韵味和声音动听,比如太平歌词和双簧。后来,增加了对戏曲的学唱,这称为“杂学唱”。

在相声表演体系里,学和唱的技术,必须为“逗”的喜剧效果服务,也就是为“抖包袱”服务。不管学唱得多么惟妙惟肖,必须得通过“歪唱”之类的手法,实现逗笑的功能才行。如果脱离了“说”的统领,孤立地学唱,那就是口技或戏曲表演了。

排列好四门功课的关系,我们就可以超出“相貌的相,声音的声”这种解词法,对相声形成具体印象了:从特征上判断,相声是喜剧风格的语言艺术;从艺术的基本轮廓来说,“说”和“逗”是它最重要的因素。“说”的目的是为了“逗”,“逗”又通过“说”的方式来表现。

我们说相声不同于喜剧。是因为喜剧的笑,是来自情节和人物性格,而相声的笑,主要依靠“说”,也就是语言上组织运用“包袱”的技巧。“包袱”是相声矛盾的集中。所以,有很多相声可以没有情节,而纯粹以语言魅力取胜。在具有情节的相声里,演员也是通过跳进跳出,时而进入角色、摹拟人物,时而跳出角色,揭露矛盾或者评价生活,从而形成相声式的“包袱”。

理清这些有什么用呢?就是可以解决“相声是什么”的问题。比如,郭德纲有句曾引起很大争议的话,是“说不乐观众的相声,就不叫相声”。虽然只追求逗笑不一定就是好相声,但从“逗”的特征对于相声的决定性来说,这句话是没问题的。至于它后面的真实分歧所在,我就不讨论了。再比如,有一类对相声的改革,是把相声往舞台表演上靠,采用话剧式的沉浸式表演。从属性来说,这就已经不是相声了。

这些关系,还可以解释一些我们听相声时产生的疑问。比如,有的听众不明白,马三立唱得不好,这是不是基本功不过关?如果是的话,凭什么还说他是相声大师?马三立早年也演过一些学唱类节目。他的嗓音条件确实不算好,所以中年后就不演了,而且自称“马家相声不唱”。但我们前面说了,相声是以说为主,学唱只是供选择的特长手段,不是必要条件。马三立能用高超的“说”和“逗”,弥补“唱”的不足。而且,他偶尔唱两句时,虽然不中听,但喜剧效果很强。所以,唱功不足,并不影响他的大师地位。

做类似判断的时候,一定要知道这门艺术的核心标准是什么,门槛在哪里?比如说,同样是这个唱功。换到戏曲行业里,意义可就完全不同了。外形、念白和身段等方面再好,唱功不行,也不能说合格。

刚才,我们通过说相声四门功课的关系,找到了相声的基本轮廓,这对我们下面要说的第二个话题是很有用的。既然决定相声的是“说”和“逗”,那我们就可以主要从这两门功课里,观察相声的发展历程了。

侯宝林在1979年的一篇文章里提到,他从青年时候就有一个心愿,要把相声从口头实践提升到理论高度,找到行业的起源和发展脉络。这部书对他个人和当时的相声界来说,意义都很重要。

但以今天的视角来看,我们容易有“用力过猛”的担忧。做类似的文化考察,经常出现两类误判:第一种是主观上的。就是我们开头说的那种心理现象,为了“越古老就越好”而牵强附会。或者想“蹭热度”,硬要找个体面的祖师爷才行。比如,有种说法是汉武帝时的文学家东方朔是相声祖师爷。因为东方朔言行诙谐机智,有很多用滑稽方式向武帝进谏的传说。但明眼人都知道,这没什么现实逻辑。最明显的一点就是:东方朔是官员,不是艺人,不可能出现在这门民间艺术的传递关系里。

第二类是只依据现成材料说话。当代相声按照师承关系追溯,可以考证到艺名为“穷不怕”的朱绍文。相传,他因为同治帝驾崩后,全国服丧期内禁止戏曲表演,而发明出了相声这种灵活形式。所以,有的研究者说,相声脱离其他艺术独立存在,应该从十九世纪中叶算起。真实的行业历史不超过两百年。

这种说法有合理性,看上去符合“有一分证据说一分话”的原则。但我们要留意一点:相声没有充分的史料,是因为民间艺术不入正史。如果资料不翔实就认定不存在,那对很多民间文化都没法研究了。

这本《相声溯源》用了一个比较明智的方式,解决了这个资料难题,就是不只寻找关于相声的直接记载,也对相声的各类主要元素进行追溯。毕竟,相声作为最有代表性的中国口头幽默文学,那些“说”和“逗”的传统,不可能是在一夜之间,由一个人创造的。背后一定有一个漫长复杂的形成过程。可以说,这本书既是为相声溯源,也是在为中国特有的幽默精神和幽默语言方式溯源。

下面,我们就来看看,“说”这个相声最重要基因的来源。相声的“说”,在历史里有三个主要来源,分别是:民间的笑话故事,口头说话艺术和灯谜酒令等文字游戏。表面上看,好像相声就是从笑话里脱胎而来的,比如,很多单口相声就是改编自民间笑话。但从整个发展过程来看,民间笑话对相声的影响其实是间接的,只是起到了提供素材的作用。真正属于说话内容的,是相声演员表现这些素材的方法。

就拿我们很熟悉的传统相声《扒马褂》来说吧。在完整版本里,有一段情节是:丙吹牛说有一天风把他家的井吹跑了,甲不得不向乙解释的情节。这个素材来自清代笑话书《笑林广记》,原文很简短:就是说一个人喜欢吹牛,他的仆人总要为他圆谎。有一次他说自己家的井被大风吹到了隔壁,仆人赶紧说:其实是风把两家之间的篱笆给吹到井这边来了,所以看着就像是井被吹到了邻居家。从这个笑话里,我们看不出仆人竭力圆谎的动机,也没有太突出的情节矛盾。只是个简单的笑话。

但到了《扒马褂》里就不同了,相声重新设置了喜剧人物和情节。丙是个说话云山雾罩的少爷。甲是个爱占小便宜的人,因为欠了丙一件马褂,才不得不为他圆谎,否则就要被当场扒下衣服。剧中的乙,在行话里叫“腻缝的”,就是负责穿针引线,增强喜剧张力效果的人物。乙的话虽然简短,但是掌控着整个演出的节奏,这也是捧哏的真正作用所在。

为相声溯源要解决的,就是解释这种成熟的说话艺术,具体是从哪里来的。以民间表演的形式出现的“说话”艺术,萌芽可以追溯到先秦。这并不勉强,有了人类社会,就有了说话的技巧。在周代典籍里,就有关于盲艺人的记载;之后的宫廷和贵族家庭里,都蓄养了负责搞笑的弄臣和俳优,各有逗人发笑的说话技巧。到了唐代,民间已经形成了以“说话”为主的表演,有了固定的喜剧技巧。其中有种叫“说诨话”的表演——诨就是插科打诨的诨,言字旁加一个军队的军字——它的语言技巧,和相声很接近。

在相声里,这些千百年来积累的技巧,有不少具体表现。比如,在唐代的说书“俗讲”里,正文开始前,要先唱一段“押座文”。目的是渲染气氛,招徕听众。这个部分,在宋代称为“入话”,和我开头念的那段定场诗作用一样。在相声里,这部分内容称为“垫话”,铺垫的垫。在传统相声里,垫话是必不可少的环节。过去天桥的撂地演出,每天面对的观众都不一样。演员上场前,也不确定该表演哪一段。所以要在垫话里说几个小笑话,看观众对哪类故事反应热烈,判断出观众的口味,再决定“使哪块活儿”,也就是说哪一段。垫话的作用,有点儿像股票交易里的“轻仓试盘”。

至于相声的“底”,也就是最后那个大包袱,是受了评书演员“留扣子”的影响。留扣子,就是在每段的最后留一个悬念不讲,这是吸引听众再来听的技巧。

我们前面还提到一个词儿叫“贯口”,什么叫贯口呢?其实就是相当于戏剧里的念白。《报菜名》里的那段“蒸羊羔蒸熊掌蒸鹿尾儿”就是。以贯口为重头戏的相声段子称为“贯口活儿”,这类作品很能考验演员的基本功:使贯口的时候忘词儿,是很难补救的。很多听众对贯口有个误解,认为念得快就等于技术好。表演贯口的真正功夫,其实在于运用气息。能把一段很长的念白,说得抑扬顿挫,富于音乐性,又不显得费力,这才是真正的高手。只让观众听出演员的熟练和“卖力气”来,是等而下之的。

相声中的贯口,也不是凭空发明的。比如,明代话本小说《清平山堂话本》里,有一部在中国俗文学史上很经典的《快嘴李翠莲记》,里面的对白,就被传统段子《八扇屏》借鉴过。

讲完了“说”这一项,我们来看看“逗”这一项。本书为相声中的“逗”溯源,主要是以相声的表演形式为线索。在唐代,已经出现了和对口相声几乎一模一样的喜剧表演形式了。在当时称为“参军戏”,参军就是古代军队中的参谋军官。参军戏是从宫廷俳优发展而来,在唐和五代时期盛极一时,有固定的演出脚本。形式上是一逗一捧,一宾一主,通过对白来实现喜剧效果。在表演时,也是似戏而非戏,演员经常跳出跳入。

到了宋代,还出现了滑稽戏。滑稽戏和参军戏可以在宫廷里演出,宋徽宗就在宫里演过参军戏,他和蔡京的儿子蔡攸互相挖苦讽刺。当时的参军戏,也有用扇子等道具打人的逗乐方式。但徽宗皇帝是不能挨打的,他只能打人。这时候,还出现了类似早期相声演员的街头艺人,他们在街头圈出一块地方,而表演的方式,已经和清末的相声很接近了。

也有的研究者认为:唐代只能算萌芽,宋代才是相声的真正定型期。因为在宋代以前,演参军戏还不是一个独立的职业。到南宋时期,市井里勾栏瓦舍的作用,已经和清末北京的天桥相声场一样了,而且出现了专业的相声团体。但对我们来说,这些争议就属于细节问题了,我们只要记住这个结论就行了:从清末流传至今的相声形式,在宋代就已经成熟了。

总结完相声在古代的历史。话还是要说回来,弄清楚这些,到底有什么用呢?

相声教学里,有个原则叫“不能说糊涂相声”。就是说,要弄清楚每句台词的意义和预期效果。对一个高度自律的演员来说,不只是该让观众笑的台词,必须要让观众笑;不该让观众笑的时候,随便加逗笑的零碎包袱,破坏了整体节奏,也是错误的。那么,喜欢相声的听众,也该有一个对应态度,就是“不听糊涂相声”。弄清楚相声是什么,有什么标准,既是尊重相声和演员,也是尊重自己的时间。

了解这本书的主要内容,可以帮助我们从历史的角度,分辨当代相声行业中的一些混乱现象。下面,我们就进入当代相声发展史,来说说两个突出问题。

第一个,可以总结为大师的头衔问题。你可能发现了,有很多老相声演员都被冠以“相声大师”的名号。尤其去世时,媒体更是喜欢以“大师”作标题,这显得惠而不费,旁人也不好意思较真。但是,随便加以这类称号,也是一种文化陋习。既不能算对逝者的真正尊重,更是对整个行业的唐突。在任何一个行当里,能被称为大师,起码要满足两个条件:就个人成就而言,要拥有圆满的技术体系,达到“从心所欲”的修养境界;对整个行业而言,要有承前启后,开宗立派的贡献。

在一百多年的现代相声史上,有这样成就的人,寥寥无几。公认的大师级相声演员,只有张寿臣、侯宝林、马三立、刘宝瑞这四位。

为什么这么说?这就要从现代相声的发展说起了。以朱绍文为第一代开创者的现代相声,第一个繁荣期出现在第三代,也就是朱绍文的徒孙辈,被称为相声八德,就是出现了八个艺名中带“德”字的演员,代表人物是艺名“万人迷”的李德钖。马三立的父亲是“八德”中的马德禄,老师是八德中的周德山,外祖父是第二代相声演员恩绪,所以马家在业内的辈分很高。马三立的风格自成一派,既保持了传统相声的精髓,又按照自身条件做了调整。他的幽默风格,是通过对生活和人物的深刻把握完成的。他在这方面的成就,是业内外所公认的。

张寿臣是第四代演员中舞台艺术最杰出,威望也最高的一位。他是第四代门长,也就是主持行业事务的人物。红极一时的“小蘑菇”常宝堃、“单口大王”刘宝瑞,都是他的弟子。今天相声界的格局和艺术理论基础,可以说是张寿臣奠定的。张寿臣留下了一些演出录音和大量的文字资料。

侯宝林的舞台艺术就不用多说了。我们看他对于将相声高雅化、现代化的执着努力,就能体会出他对于行业的贡献。今天,相声回复民间和草根,是重获生命力的表现。而在侯宝林时期,相声要主动融入新时代的文艺体制,才有生存的机会。20世纪八九十年代,活跃在电视综艺节目上的相声演员,多数都是侯宝林的徒孙。

刘宝瑞是单口相声的代名词。我就不说具体的技巧了,听他的留下的单口相声经典,你会觉得,他好像是在第一次讲一样兴致勃勃。很多刘宝瑞的模仿者,都只能学到他在有意无意间的结巴和停顿,但无法再现这种齐白石写意画一样的朴拙之气。

把这四位大师级相声演员留下的音像资料听完,什么才是好相声的标准,你应该就心里有数了。

你看,在一个艺术行当里,要有这样的贡献和传承地位,要为听众带来这种境界的艺术享受,才能称为表演大师。

我们刚才说了这么多,一再提到传统相声的拜师制度。咱们再来说说,这个制度是怎么回事儿?在今天还有意义么?

这有点儿一言难尽。我们就通过一个案例来说:就说著名相声演员侯耀文的师承吧。

在清末和民国时期,相声是一门市井江湖的谋生手段。行业内部需要技术保密,要控制从业规模,拜师就是最好的准入门槛。拜谁为师,只是相当于入门证,并不代表就一定和谁学。向老师之外的人学相声,并不会被禁止。何况,父子之间是不能做师徒的,也得要拜其他人为师。

侯宝林是新相声的倡导者,但不愿意让儿子说相声,侯耀文也一直没有拜过师。直到1994年,侯耀文才由相声演员李伯祥代替已故老师赵佩茹,履行了侯耀文的拜师仪式。赵佩茹是第五代相声门长,是迄今为止最好的捧哏演员。这就是完全的形式认证了,但它是有现实意义的。侯耀文虽然是侯宝林之子,艺术成就也很高,但以传统立场上看,他没有拜过师,身份毕竟还是行外人,起码会让他的学生们不够名正言顺。

在相声界,完全流于形式上的“塑料师徒”一直就有。在民国时期,这被戏称为“大褂徒弟”,就是某个演员缺件大褂,也可能为此收个徒弟。当时的行业内部,对此也没法约束和考核。

那么,你也看出来了。放在今天,所谓收徒的意义,实在是因时因人而异。收一个徒弟,可能是从行业前景出发,想要悉心挖掘新人的艺术潜力,可能只是建立个社交圈子,或者是非常肤浅的利益交换,全看当事人的双方意愿了。何况有些所谓老师,自己也没什么可教的。

从我个人来说,是不太介意演员的师承和辈分的。喜欢相声和喜欢相声界,是两码事。演员水平如何,甚至表演出来的是不是相声,完全应该舞台上见。

关于《相声溯源》和传统相声,我就简要说到这儿,下面来总结一下。

第一,相声这个词由来已久,在古代有很多种写法。相声是一种喜剧风格的语言艺术。从行业的“说学逗唱”四门功课来说,“说”和“逗”是核心要素。“说”是它的基础和首要因素,决定了相声的语言属性,“逗”决定了它的喜剧风格。“学”和“唱”是相声表演的两种重要手段。

第二,相声中的“说”,来自中国历史上千百年形成的幽默语言技巧。其中,也包括如何观察听众偏好,如何掌握对方心理的经验。古代的笑话和文字游戏,为相声提供了具体素材。在表演形式上,唐代的“参军戏”已经和今天的相声很接近了。到了宋代,相声的形式和生存状态,已经基本成熟了。

第三,现代相声,来自于清末的相声复兴。在它的发展历程中,影响今天的大师级人物是张寿臣、侯宝林、马三立和刘宝瑞。他们艺术成就各异,但都有开宗立派的贡献。今天相声界的拜师习俗由来已久,有很多现实原因,简而言之,就是和艺术水平没有必然联系。

撰稿:贾行家脑图:摩西脑图工作室转述:李璐

划重点

1.相声是一种喜剧风格的语言艺术,“说”和“逗”是核心要素,“学”和“唱”是相声表演的两种重要手段。

2.相声中的“说”,来自中国历史上千百年形成的幽默语言技巧,古代的笑话和文字游戏,为相声提供了具体素材。唐代的参军戏和宋代的滑稽戏都是相声。

3.现代相声,来自于清末的相声复兴,公认的大师必须要有完整的技艺体系和从心所欲的心境,能达到的有四位:张寿臣、侯宝林、马三立和刘宝瑞。