《画家生涯》 刘玄解读

《画家生涯》| 玄子解读

关于作者

高居翰是密歇根大学艺术史博士,当今中国艺术史研究的权威,被称为是“最了解17世纪中国绘画的美国人”。上世纪60年代开始,他一直在伯克利加州大学艺术史系教授中国艺术史,曾获得好几个权威机构颁发的终生成就奖。无论是材料、研究方法,还是理论探讨,高居翰对中国艺术的研究都做出了很大的贡献。

关于本书

作者研究发现,中国画家真实的工作和生活状态跟我们想象的很不一样,传统的评价标准在今天已经失去说服力了,在他看来,理解了画家真实的工作和生活,可以更新我们对中国绘画的认识,于是,就有了这本《画家生涯》。

核心内容

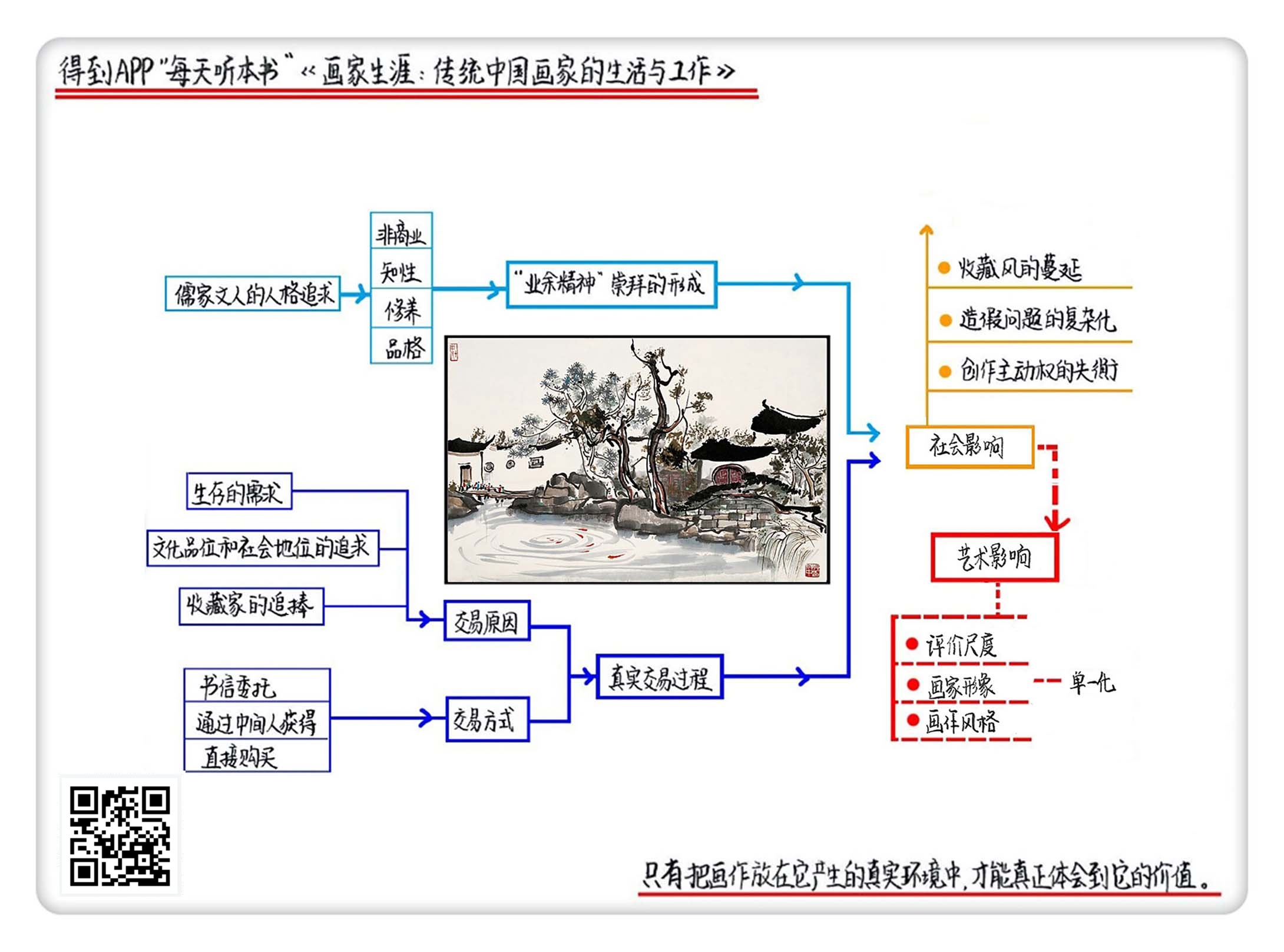

中国绘画有一种对“业余精神”的崇拜,但随着商业社会发展,现实中又出现了很多靠画画为生的画家,这种身份的双重性以及社会经济的变迁,给中国传统绘画带来了深刻的影响。这也造成了中国艺术史上评价尺度、画家形象和画作题材都越来越单一。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的书是《画家生涯》,它的副标题叫“传统中国画家的生活与工作”。这本书并不是在给我们讲怎么欣赏中国传统绘画。作者通过研究发现,中国画家真实的工作和生活状态跟我们想象的很不一样,传统的评价标准在今天已经失去说服力了,在他看来,理解了画家真实的工作和生活,可以更新我们对中国绘画的认识。

关于这本书的作者高居翰,必须跟你详细介绍一下。他是美国密歇根大学艺术史博士,一直在伯克利加州大学教授中国艺术史,曾获得好几个艺术研究的终生成就奖。从画家的现实工作和生活角度来研究中国画,可以说是他作为艺术史家的洞见。

你可能有个疑问,了解中国古代画家的生活和工作,这和我们理解作品有什么关系呢?书里中讲了一个例子可以回答这个问题。清代有一个画家画了一幅画,叫《梅树花开》。梅花在传统中是高洁的象征,所以一般解读这幅作品可能会说,这幅画反映了作者内心高洁的追求什么的。而画上的题字告诉我们,这幅画是画家为祝贺朋友纳妾所送的礼物,所以画中花朵的红色比喻的是女子涂了胭脂的脸。从这个角度来理解或许有点颠覆,但这才是这幅画真实的情境。画家现实的生活和工作,跟单看画作所表现出来的意境,可能完全是两个不同的世界,所以说,绘画从来都不只是一个文化现象,它和社会经济有着密切的互动。

那么接下来,我就从三个方面给你详细讲述这本书的内容。 首先,我们先来分析一下,画家身份的双重性是怎么形成的。 第二,我们跳出纯粹的艺术范畴,从商业视角还原一幅画作现实的交易过程。 第三,我们来探究一下画家身份的双重性以及书画交易的特殊形式,究竟给中国传统绘画带来了哪些深刻的影响。

下面,进入第一个问题,中国绘画的“业余精神”。

宋元以后,中国绘画形成了一种被称为业余精神的传统,也就是“画画应该是文人业余时候的艺术修养”。这是因为儒家文人追求一种完整的人格,所以反对职业化的艺术。而现实中,又有很多文人不得不靠绘画来谋生,这种错位,不仅现在的观众意识不到,跟画家同时代的评论者也都刻意回避,因为他们认为,谈论画家创作的现实情况,尤其是他们是怎么获得报酬的,是在贬低画家的身份。

形成这种艺术标准的深层次原因是,中国文人有一种坚决的主张,就是业余才是体面的。它在中国文化中有悠久的传统,比如,你可能知道孔子说“君子不器”,就是说君子不应该成为擅长某种具体技能的器具,而应该具备完整的人格。这种文化心理逐渐发展成了对业余的崇拜,不仅影响到绘画,在文学、建筑等领域都是一样。在中国历史上,我们几乎看不到所谓的职业画家、职业小说家、职业建筑师,这和同时期的欧洲是很不一样的。欧洲的文艺复兴和中国的明代差不多同时,我们熟悉的文艺复兴巨匠很多都是职业艺术家。比如米开朗基罗,他13岁就拜师专心学习绘画,进入了国家级的美术学校,他的很多作品都是受到贵族或者教皇委托所作的,这在同时期的明代是完全无法想象的事情。

但是,当我们透过业余精神的表象,看到的现实却很不一样。宋代以后,职业画家变得越来越多,尤其是到了明中期,随着社会财富的增多和教育水平的提高,文人的数量远远超过了官僚机构的需要,一边做官一边画画这条业余的路走不通了,但文人也要吃饭,所以他们也开始以绘画或者其他的才能来谋生,成为了职业的画家、职业的作家。但是,一个画家如果是职业的,他就很难被主流的艺术评价体系所认可,这就造成了一个特别有意思的结果:为了赦免文人成为职业画家的过错,人们不得不把评价业余画家的那套标准用在其实是职业画家的人身上。

我们现在能看到的材料,比如画作的题跋、画家传记甚至他们的墓志铭上,都使用了这样错配的溢美之词。比如清初画人物画很有名的陈洪绶,他虽然以职业画师自居,但是对他最通行的评价却是“一个特立独行、有灵感时才会创作的画家”。我们一般认为同样特立独行、不应该会主动卖画的明皇室后裔八大山人,在现实中却经常为不能按时完成别人预定的作品而感到焦虑。

听到这里,你可能对传统画家双重身份的问题有了一个不同以往的认识。那么接下来,我们进入第二部分,跳出单纯的艺术范畴,还原一幅画作现实的交易过程,更进一步来理解艺术史和社会经济、文化之间的互动关系。

说到交易,你可能想象这无非就是买卖的过程,你给我画,我付你钱,但是,作者告诉我们,宋元以后书画交易的实际情况远比我们想象的复杂。在交易中,买画不一定是用钱的,画家获得的酬劳可能是现金、礼物,也可能是买家的款待。所以,这种交易又和人情关系有着千丝万缕的联系。有一本书叫《雅债》,以明代书画家文徵明为例,讲了艺术跟人情义务千丝万缕的联系,这其实是一种很普遍的现象。书名“雅债”两个字可以说非常精准地概括了这种混杂着金钱、人情的交易,我们在后面也会用到这个概念。

下面就来具体说说一幅画的交易过程,主要有书信委托、通过中间人和直接购买三种方式。

首先是书信委托,也就是受画人直接写信给画家请求一幅画作,这是一种约定俗成的规矩。这里的受画人,就是指跟画家交易的人。职业的画家接到委托书后,会根据买家的要求完成作品,然后获得相应的报酬。我们前面说过,米开朗基罗的很多作品就是受贵族或者教皇委托所作的,这在欧洲艺术史上也是一种很普遍的情况。和欧洲不同的是,由于在业余精神的语境中,委托人和画家之间的交易混杂着人情和利益,也就是前面所说的雅债。晚明很有声望的画家仇英,就曾经接到过一个官员请他画贺寿图的委托。在仇英的回信中我们看到,买主不仅提供了作画的材料,付了钱,还送了画家礼物。画家们会特别强调,请委托人把自己和所谓的画匠区分开。所以说在中国,画家和委托人之间的关系比欧洲更复杂也更微妙。当时还有一种专门指导人写这种委托信的写作指南,教人怎么写可以更客气、更有礼地说服画家接受委托。指南的编者还特别指出,委托人不要对风格和主题说得太具体,否则会限制画家的艺术创作,甚至让他觉得被冒犯了。

第二种方式是通过中间人获得。中国社会,尤其是到明代中后期经济比较发达之后,存在着各种各样的中间人,比如媒婆。有些中间人是画家或者委托人的熟人、朋友,比如《金瓶梅》中西门庆家里就有很多“帮闲”的人,他们就是这种熟人中间人。熟人中间人一般是为有一定身份地位的画家和委托人服务,这些人不愿意直接谈钱,所以求画在他们之间更多的是一种人情往来,这也是前面说到的雅债。此外,还有一种靠做中间人谋生的人,我们称为行家中间人。他们一般都是艺术品的行家,能够对价格提供意见,还能帮助辨别真伪。据记载,晚明的行家中间人一般收10%的佣金。到了清乾隆年间,艺术品交易越来越成熟,中间人就彻底变成了一种职业,也获得了更高的地位。

第三种方式是,画家公开在市场上出售自己的作品。当然,这对画家来讲是最不好的选择,因为这样卖画就需要给自己的作品明码标价,相当于是自降身份,完全承认了自己是不被主流艺术标准所认可的职业画家。这种交易和现在的交易方式差不多,画家有可能在市场上摆摊。清代开始就有了一些固定的艺术品交易市场,北京的报国寺文玩市场在清中叶就很有名了,持续了大约三百年,2017年才撤摊。

对于文人来讲,书画交易这种行为和我们前面说的基于业余精神的艺术评价标准是相违背的,但是这两者在画家内心造成的张力,对中国艺术产生了很深的影响,这也是我要讲的第三个话题。从收藏活动、造假文化和创作自主权三点,来看看这种影响具体是什么。

首先,宋元以后文人画的发展,和艺术品收藏活动的发展几乎是同步的。尤其是元代,很多世代为官的汉人因为无官可作,只能把全部的热情投入到文化事业当中,所以元代文人画成就很高,也出现了很多职业的收藏家。一开始,画家和收藏家之间是一个文人内部的小圈子,随着明代商业社会的发展,也开始影响到更广大的市民阶层,很多商人富户也都希望参与到这种上流社会的文化活动中。这是因为,文人通过收藏活动,在艺术品位和社会地位之间建立了一种联系。这种联系的基础是鉴定的标准,这种鉴定标准是基于业余精神影响下的那种艺术标准的,要超越实际功能、专注图像之外难以捉摸的文人意趣。所以,画家和收藏者之间形成了一种共生的关系,通过不断的巩固这种对鉴定标准的共识,加强画家和藏家彼此的社会地位。因此,收藏之风在元代之后蔓延开来,明清时期,人们甚至认为一个家族地位的高低,取决于是否拥有一件倪瓒或者弘仁的作品。

其次,中国画中的造假问题变得特别复杂。你可能会觉得奇怪,业余精神怎么和造假扯在一起了?前面说了,收藏活动中的鉴定标准是基于业余精神的艺术标准,这种标准因为和画的价值挂钩,也影响到了整个书画交易。在这种标准中,一幅画是什么年代的、谁画的,比这幅画的实际上画得好不好更重要,所以,市场上对名家作品的需求就越来越大。晚明以来中国画造假风气的盛行,跟这种利益驱动有着密切关系。

造假还有另外一个原因,就是画家尤其是被主流艺术标准认可的所谓业余画家,他们并不愿意参与到实际的交易活动中。因为对于业余的画家们而言,他的画是给内行或者说知音来欣赏的,至于跟风来求画的商人、富户,画家会觉得这些人根本没有欣赏自己作品的品位,所以他们也并不太在意这些人拿到的是不是赝品,也就助长了造假的风气。一方面,一些有名的画家明知道别人买的自己的作品是假的,也会给前来鉴定的人签字盖章,让假货摇身一变成了正品;另一方面,很多虽然被艺术界认可了但现实生活中又不得不靠画画赚钱的画家,为了满足市场的需求,他们就会让人代笔或请助手来帮忙,因为对他们来讲,这些卖给普通人的画就是贴着他们大名的商品而已。

比如,我们最开始提到的那个画了梅花图的画家,他叫金农,和郑板桥齐名,是“扬州八怪”之一。他和荷兰著名的画家伦勃朗一样,都为了不被委托人限制,而把自己的画拿到市场上公开出售。由于要面对更多的受众,他们的画就成了一种商品,他们自己画画根本没办法满足市场的需求,而从经济考虑,他们又需要提供这么多的产品,所以他们自然会选择找人代笔,从而提高效率。我们现在能看到的金农或者伦勃朗的作品,有一些就出自画工或学徒之手。

这种种现象,让今天中国画的鉴定变得特别困难。业内有一种说法,就是这幅画有几成真,就是因为一幅假画可能有个真的签名,一幅名家的作品上可能有好几个人的手笔。

第三,我们前面也提到了,中国画家和他们的受画人之间的利益关系,是一种比普通的金钱交易更复杂的雅债。一幅画到底是来自画家自己的艺术构思,还是一个给甲方的私人订制?这个感觉可是差别很大。作者认为,在委托关系中,受画人能够有多大的决定权,取决于他和画家社会地位的相对位置。

举个例子,前面提到过的那个画家倪瓒,他是“元四家”之一,拥有他的画在明清被认为是家族地位的象征。这个人潜心艺术,又很有个性,特别符合我们前面说的对一个业余画家的想象。他从小生活条件特别好,生在元代,又不用参加做官考试,所以他有条件潜心于艺术,也有条件矫情地清高。富足的生活还让他成了历史上有名的洁癖:衣服每天都要洗,虽然在那个时候是一种奢侈,但也还算正常;院子里的两棵梧桐树每天都要让人来刷,就可以说是个奇葩了。据说,曾经有一个有权势的军官送了很多钱请他画画,他不但不给画,还特别生气,说:“我不是你们王府的画师!”后来倪瓒晚年困苦的时候,不巧又遇到了这个军官,此人记仇,派人打了他一顿。人们问他挨打的时候为什么一声不吭,他回答说:“一出声儿就俗了。”

然而,并不是所有的画家都有倪瓒的个性和才华,现实中,画家们并不像我们一般想象的那样,是自由地在作品中表达自我,委托人对画家创作也可能有很大的决定权,甚至改变他们的创作方式。写过那本很有名的食谱《随园食单》的袁枚,就曾经讽刺为他画像的人画得像他下辈子的样子,还把画给退了。

由于委托人会限制画家的创作自由,所以也有画家也会像前面提到的金农那样自己卖画,因为是真的不太愿意受制于人。明清时期,画家的收入虽然不算太高,但努力的话也能超过一般的教书先生。画家卖画是一幅一幅卖的,所以想挣得多,就得高产。比如“扬州八怪”里最著名的画家郑板桥,他说自己一年能挣1000多两银子,而当时基层官员一年的俸禄只有100两,当然,这只是他们的基本收入。按郑板桥自己的标价,中等尺幅的作品是4两银子一幅,这样一算,他一年就要卖250幅画,相当于一两天就得画一幅。所以说,市场其实也会改变画家的创作方式和内容,对于必须靠绘画谋生的画家来讲,并没有真正意义上的创作自由。

前面我们说了,书画交易的现实情况和评价画作的艺术标准是相悖的,这对中国艺术有很深的影响,最后我们再来看看,这种相悖如何塑造了我们的艺术史。简单来讲,就是单一,无论是评价的尺度、画家的形象还是画作的风格,在中国,我们好像只认同同一个类人画的同一类作品。

首先说说评价的尺度单一。

在古代,中国和西方都认为绘画的价值在于风格。元代以前,中国画也曾提倡过“师法自然”,就是像自然学习创作。唐代画马很有名的韩幹就是在马厩中向马学习,北宋著名的山水画家范宽是在自然中向山水学习。但元代以后,描绘真实不再是作品的追求,画家也就不再写生。这种转变的根本原因,是不再把画当作对自然的再现,而是表达思想和体验的创造。

著名史学家陈寅恪解释得很妙,他说,文人画不在画里考究在艺术上的功力,只在画外看出许多文人的感想。所以直到今天,哪怕是非专业的观众在欣赏中国画时,都知道作品是画家情感和人格的表达,尤其是对于创作动机只存在着一种绝对正确的解释,就是作品是为表达自我而创作的。我们看重的是名家的手笔、风格的传承,不太考虑它的装饰价值,更不会像西方艺术那样关注图像本身。在这个问题上,由于书画交易中鉴定用的也是同一套艺术标准,所以就越来越助长了这种标准的权威性。

其次,中国画家的形象可以说越来越模式化。

刚开始的时候我们就讲了,被艺术标准认可的画家,必须是一个有着很高的艺术修养、以画画为业余爱好的文人。而更可怕的是,我们在画得好和某种不羁天才的性格特质之间,建立了一种固定的联系。最早在《庄子》这本书中,就出现过出类拔萃又不守成规的画家形象。

据说唐代被尊为“画圣”的吴道子只在酒后画画,以眩目的速度创作饱满的人物。南宋有个很有名的书画家梁楷,被人称为“梁疯子”,也同样嗜酒如命。后继者,在明代有唐寅、徐渭等等。这样既是“天才”又是“疯子”的画家形成了一个谱系,代表着一种典型的中国画家形象。他们的“疯”逐渐被解读为敢于冲破世俗,自由地创作和表达,这样的人格设定也被投射在对画作的理解上。我们理所当然地认为,他们不应该被到我们前面所说的种种雅债限制,所以甚至对唐伯虎、郑板桥这样卖画的文人,要想正面评价他们和他们的作品,也都必须在业余精神的评价体系中找到一个合理的解释,因此,卖画是逼不得已的,是他们不愿屈从、放浪形骸的选择,这样他们的作品才能依然是对自我的真实袒露。然而实际上,郑板桥重复兰、竹这些象征君子的题材,是他不得不快速生产作品来满足市场的需要,所以才选择用固定的主题和重复的笔法。

最后,宋元以后中国画的题材也越拉越单一,甚至在题材问题上形成了一种鄙视链,这不能不说是一个奇特的文化现象。

在六朝时还有多描绘战争的作品,宋代的时候还有描绘怪诞、暴力的画作,但是宋元之后,这些内容的画都慢慢没有了,画作的题材都集中在能表达文人内心的主题,主要就是山水画,其次是花鸟,再其次是人物,而所有不和谐的题材,比如战争,比如鬼怪,几乎都被淘汰了。在这样的语境下,不仅是业余画家,哪怕是不畏惧世俗、敢于进入市场的职业画家也不得不顺应潮流,否则他就不仅是会被当时的艺术界所摒弃,甚至被艺术史忘记。这对画家的创造力是很大的限制,画家如果想选择违反潮流,在艺术上有所创新,变得比任何时代都艰难。所以,国内现存的画作都是在已经被认可的题材作品,其他题材的作品,比如禅宗画,如果不是在日本保存下来,估计早已经消失了。

现在,现在我们来梳理一下。

作者高居翰在书中反复强调,他研究画家的生活与工作,是为了让我们更好地理解中国画和中国绘画史。中国绘画有一种对业余精神的崇拜,但随着商业社会发展,现实中又有出现了很多靠画画为生的画家,所以,很多文人画家并不像他们号称的或者艺术史所描述的那样,是业余在画画,他们也不只像业余精神所要求的,只会把作品给真正懂他的人欣赏。画家身份的双重性以及社会经济的变迁,给中国传统绘画带来了深刻的影响。画家和画作是在被动地被这套标准选择,而且不仅他们在世时候很难突破,历史也会刻意地遗忘那些违反原则的画家,这也造成了中国艺术史上评价尺度、画家形象和画作题材都越来越单一。需要说明的是,作者特别强调,他的研究是为了让我们对中国画的认识更加客观,而不是在提供一种批评中国画的视角。他觉得,不管是画作还是画家,因为真实,才会更加可爱。艺术从来不是一个孤立的存在,艺术家也不是一个远离尘世喧嚣的群体。理解了不同的历史文化、不同的社会经济形态对艺术的塑造作用,或许我们对艺术的理解才更加完整。

撰稿:刘玄 脑图:摩西脑图工作室 转述:校妤

划重点

1.市场其实也会改变画家的创作方式和内容,对于必须靠绘画谋生的画家来讲,并没有真正意义上的创作自由。

2.国内现存的画作都是在已经被认可的题材作品,其他题材的作品,比如禅宗画,如果不是在日本保存下来,估计早已经消失了。