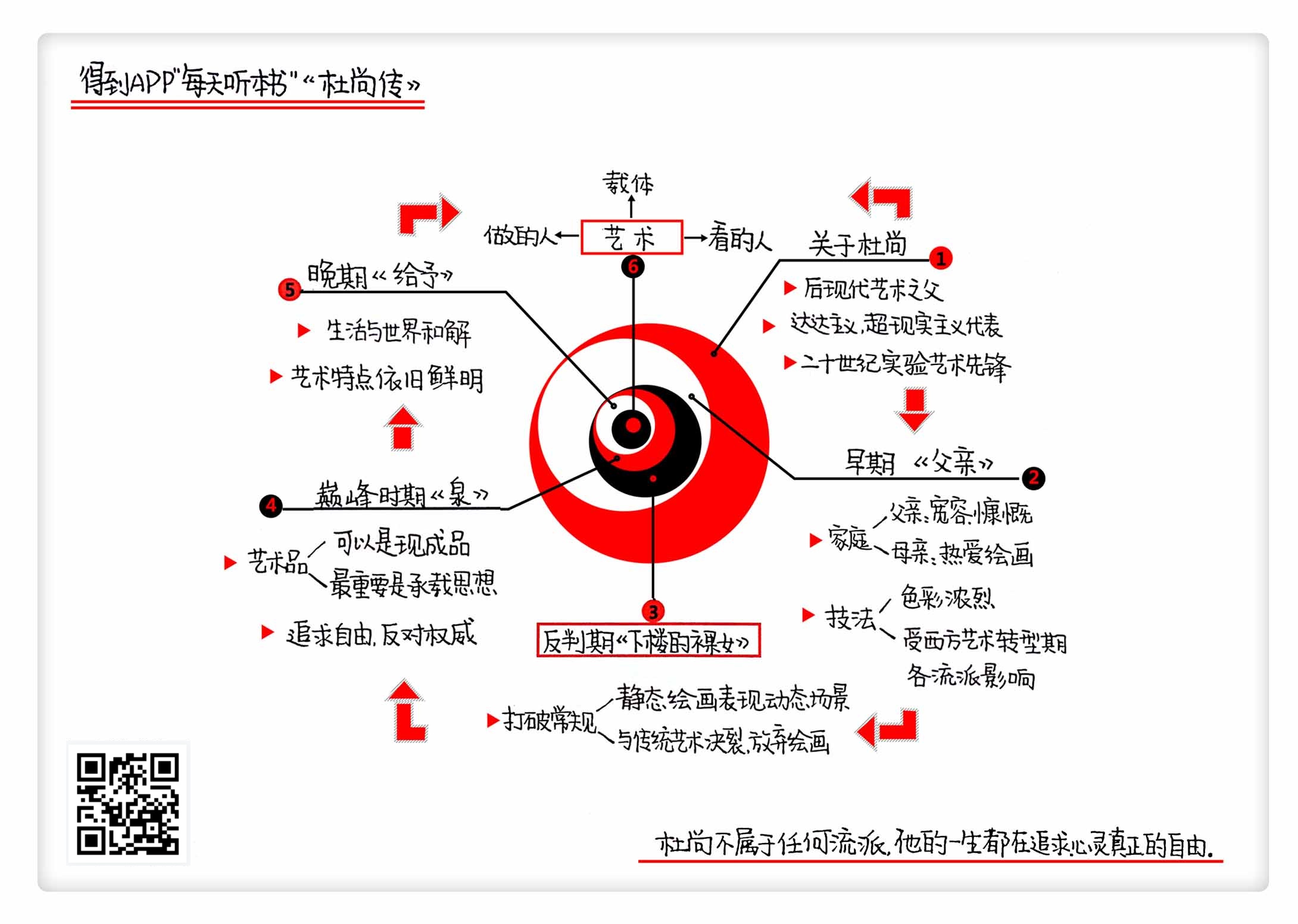

《杜尚传》 徐博文解读

《杜尚传》| 徐博文解读

关于作者

王瑞芸,1985年获得中国艺术研究院美术史硕士学位,1988年移居美国,进入俄亥俄州凯斯西方储备大学,获艺术史硕士学位,是一位有着三十多年研究经验的西方艺术史学者。王瑞芸学术研究能力精湛,功底扎实,曾翻译《杜尚访谈录》,之后又花费四年时间,追索杜尚的一生,写下了这本《杜尚传》。

关于本书

杜尚是实验艺术的先锋,达达主义和超现实主义的代表人物及创始人之一,是二十世纪最重要的艺术家之一。本书的作者以艺术史学者和杜尚崇拜者的身份,通过对其一生经历的介绍,带你走进杜尚的心灵世界,探索大师的心路历程。同时,本书还介绍了二十世纪前半期的西方艺术史,可以作为现代艺术发展的切片,成为我们理解现代艺术的钥匙。

核心内容

本期音频将通过对杜尚四个重要作品《父亲》《下楼梯的裸女》《泉》和《给予》的解读,为你讲述杜尚的一生,谈谈他对艺术的看法。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《杜尚传》,这本书约有27万字,我会用大约28钟的时间,为你讲述书中的精髓:法国艺术家杜尚传奇的一生,以及他对艺术的理解。

市面上写杜尚经历的书有很多,今天我们要分享的王瑞芸的这本《杜尚传》,可谓是史料最翔实、情感最强烈的一本。相比于其他杜尚的传记,这本书有三个特点,第一,本书的作者王瑞芸,曾翻译了《杜尚访谈录》一书。她是著名西方艺术史学者,1985年获得北京中国艺术研究院美术史硕士学位,1988年移居美国,潜心研究西方艺术,是一位有着三十多年研究经验的西方艺术史学者。翻译《杜尚访谈录》之后,她又花费四年时间,追索杜尚的一生,写下了这本书,读这本书的时候你会发现作者对杜尚所经历的艺术史事件的解读清晰透彻,读起来很流畅;第二,作者不仅仅是以一个学者的身份还是以一个杜尚崇拜者的身份在写这本书,本书也大都是从正面角度解读杜尚的一生,不仅对杜尚的经历进行客观的叙述,还对杜尚的思想有着略显主观的解读,甚至进入杜尚的心灵世界,探索大师的心路历程,充满着对杜尚的热爱;第三,本书不仅是在写杜尚的一生,还介绍了20世纪前半期的西方艺术史,本书甚至能够作为现代艺术发展的切片,成为我们理解现代艺术的钥匙。

我们先简单地介绍一下杜尚。马塞尔•杜尚,1887年7月28日出生于法国,1968年10月2日去世,二十世纪实验艺术的先锋,达达主义和超现实主义的代表人物及创始人之一。2004年,在英国艺术界举行的一项评选中,杜尚的《泉》击败毕加索的《亚威农少女》和波普艺术家安迪•沃霍尔的《金色玛丽莲》,被推选为现代艺术中影响力最大的作品,杜尚本人也被评价为后现代艺术之父。有很多我们听过但又有些陌生的艺术形式,比如动态雕塑、现成品、波普艺术,都与杜尚有着密切的关系。除了艺术家,杜尚还有一个身份,就是一个反艺术者,他把画画得不像画,把任何注有艺术家思考的作品都当作艺术品,拒绝参加任何艺术团体,与各种主义划清界线。

如果给杜尚一个白描,他应该是这样的:椭圆的脸庞,挺拔的鼻子,淡淡的眉毛,圆整的下巴,一米六八的身高,消瘦的身材。他是一位艺术家,这一点是他难得承认的,因为在他的一生里,处处充满着对艺术的挑衅与颠覆。在他自己看来,他最重要的作品,不是一件件被人收藏、陈列在艺术馆里的绘画、装置、现成品,而是他的一生。今天,我将用四个部分,同时用杜尚四个重要的作品《父亲》《下楼的裸女》《泉》和《给予》,为你讲述他的一生,以及谈谈杜尚自己对艺术的看法。

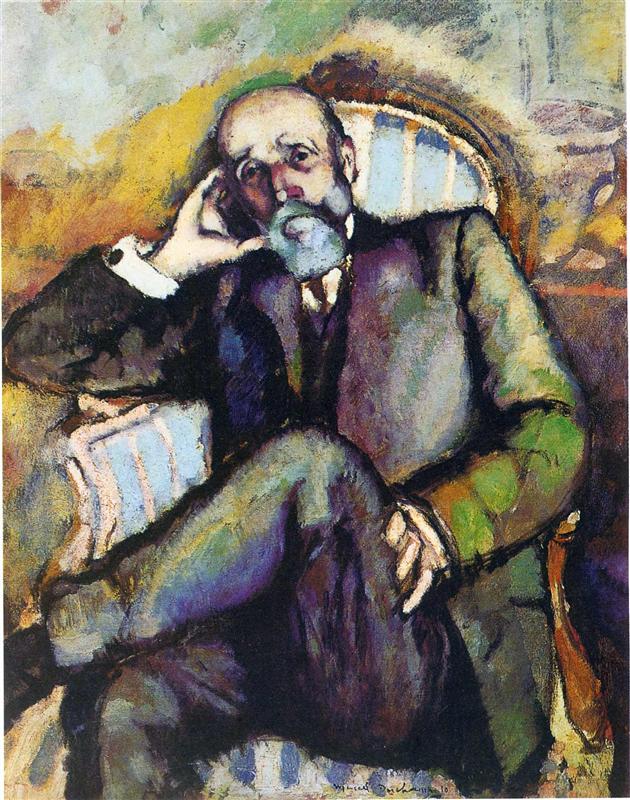

那么我们就开始进入第一部分的解读。杜尚出身于艺术之家,受到家庭氛围的熏陶,走上艺术之路也成为他理所当然的选择。我们先说杜尚的第一个作品《父亲》。如果你站在这幅画之前,你会看到一位健壮而结实的老头,他一只手支着头,跷着腿,悠闲地坐在椅子上,目光炯炯有神。《父亲》是作者认为杜尚早年最好的作品之一,画中强烈的颜色,是受到了法国现代绘画流派野兽派的影响,结实的形体,则是受到了印象派画家塞尚的影响,今天我们主要从画中的主人公以及画的技法两个角度了解下这幅画。

第一个角度是画中的主人公,父亲。

杜尚生于法国一个中产阶级家庭,父亲是一位公证人。本书的主人公马塞尔•杜尚排行老三,上面有两个哥哥,下面有三个妹妹。六兄妹里有四个后来都成为了艺术家,如此惊人的比例与他们父亲的宽容是分不开的。两个哥哥最开始一个学医,一个学法律,最后却都转行学画画。对于一个中产家庭,这本是一件让人头疼的事情,但是他们的父亲不仅不反对,还主动给孩子当模特。

艺术家在当时的法国不是一个高收入职业,尤其是早期,往往是入不敷出。杜尚的父亲把自己的财产分成六份,成年后的子女要想得到资助,会从他们未来分到的遗产中扣除。这种公平且慷慨的态度使得杜尚即便成年,也能不卑不亢地从家里获得最基础的经济保障,不必因生活所迫而对金钱斤斤计较,伤害自尊心。同时,也正是因为父亲这种公平的态度,杜尚的家庭关系也十分和睦,兄弟之间相互照应,杜尚早年最开始去巴黎做艺术的时候,就得到了两位兄长的很多帮助。

杜尚家里除了父亲这边,母亲那边也对杜尚有着深远的影响,杜尚的姥爷是一位水平相当高的业余画家,家里到处挂着外公的作品,杜尚的母亲也终身一直坚持绘画。在这样的家庭中,艺术对于杜尚来说,不是一件高不可攀的事情,反而是一个习以为常的生活元素。这一点对日后杜尚打破传统艺术形式的束缚、注重艺术的真实表达有着积极的影响。

第二个角度是画的技法。杜尚成长于二十世纪初艺术流派不断涌现这么一个大背景下,所以他也深深地受到了这些流派的影响。

在杜尚去巴黎的时候,刚好是巴黎著名的蒙马特时期。二十世纪初的蒙马特,是巴黎一个未被开发的艺术小镇,感觉就像早期北京圆明园的画家村,或者通州的宋庄,一个月只要120多法郎就可以让一个人维持基本的温饱,因此,囊中羞涩的年轻艺术家都被吸引到蒙马特来。伍迪艾伦的电影《午夜巴黎》中,男主角穿越回二十年代的巴黎,与毕加索、达利、菲茨杰拉德、海明威等人相遇的地方,就是蒙马特。这一时期西方艺术也在经历着千载难逢的转型,人们亲眼见证了许多默默无闻的画家一跃成为艺术大师。1890年左右,一幅印象派画家德加的版画10法郎就能拿下,而到了1910年,德加的《巴黎舞女》已经卖到了43万法郎。马蒂斯、毕加索、德劳内、马列维奇都是在这个阶段竖起了自己的大旗,野兽派、立体派、抽象派、至上主义等各种风格、各种流派不断涌现。

也因为这样,杜尚早年学画接触了印象派、野兽派、立体派、抽象派、未来派等作品,而这幅《父亲》就是杜尚在野兽派影响下创作的,野兽派是一种通过浓烈的颜色来表达情感的绘画流派,画面上往往用鲜艳、浓重的色彩,甚至直接用颜料管中挤出的颜料,来塑造强烈的画面效果,表达画家心中的情感。这种震撼人心的自由气息深深吸引了杜尚,打开杜尚心中自由的大门。虽然杜尚后期放弃了绘画,但早年对绘画的学习也依旧非常重要,任何艺术的发展都要站在前人的肩膀上,早年的学画经历为杜尚打下了坚实的基本功,也帮助他拿到了进入艺术圈的门票。

总的来说,充满艺术氛围的家庭让艺术对于杜尚不是一件高不可攀的事情,反而是一个习以为常的生活元素,父亲的宽容和慷慨不仅给了杜尚职业选择上的自由,还给了他经济上的资助。在西方艺术千载难逢的转型期进入巴黎,让杜尚在各种流派的影响下,打下了坚实的基本功,并成功在巴黎开始了他的艺术生涯。

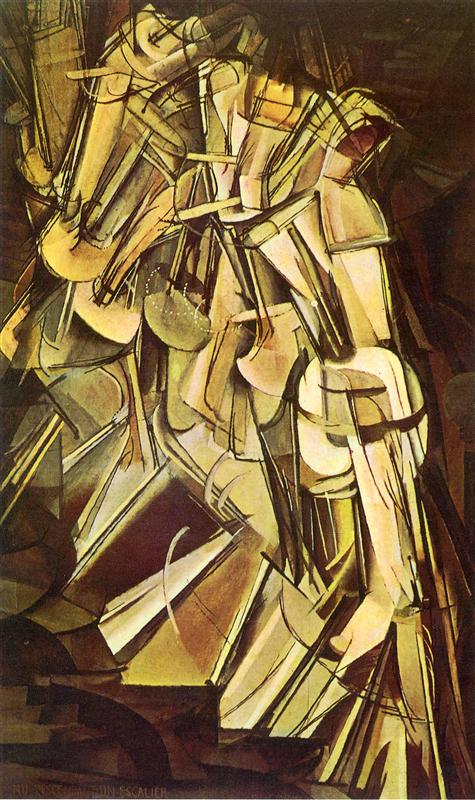

讲完第一部分杜尚的早年经历,让我们开始第二部分,杜尚的反叛成就了他在艺术上的地位,在静态的绘画中表现运动的要素。我们先来看看这幅作品《下楼梯的裸女》。

一个由木片串起的偶人从楼梯上走下来,我们看不清她的脸,判断不出她是男是女,四肢躯干都无法分辨,与其说这是一幅画,更像是一张延时曝光的照片,整个画面色彩单调、混乱无序,线条却很分明。这就是杜尚的油画——《下楼梯的裸女》。1912年,杜尚将《下楼梯的裸女》交给了一个由立体主义者举办的画展。可是主办方看了这个作品后,觉得这幅作品里除了立体主义,还有未来主义作品的特质。为了保持立体主义者展览的单纯性,主办方拒绝了杜尚参展的请求,要求他修改,杜尚一言不发,气愤地离开了,并从此放弃了画家的身份。

他为什么会这么生气呢?我们先说一下立体主义和未来主义。立体主义是西方现代艺术的一个流派,追求用碎裂、解析、重新组合的形式,呈现碎片形态下的分离画面。未来主义则认为近代的科技和工业交通改变了人的物质生活方式,人类的精神生活也必须随之改变,旧的文化已失去价值,美学观念也应该大大改变。巴黎的那个时代是艺术的乱世,举起一杆大旗你就可能成为一个流派的创造者,成为一个风格的祖师爷。在这个背景下,立体主义者对未来主义的敌视就不难了解,这一点杜尚也是清楚的。回到这幅画,杜尚是在表达什么?又是什么原因让杜尚如此气愤,甚至因此放弃了当画家?

我们先说第一个问题,杜尚在表达什么?

画本该是静态的,但到了二十世纪初期,人们开始有了在静态的绘画中表达运动的想法。想想看,我们生活中发生的绝大多数事情都是处在运动当中,有一个时间的维度,为什么绘画却要局限在时间的一个点呢?

在《下楼梯的裸女》之前,杜尚曾有两个作品去表达运动。一个是他在1913年做的《自行车轮》,这是西方艺术史上第一件动态雕塑。一个自行车轮连着车叉上下颠倒地插在厨房高椅上,车轮依旧可以像正常车轮一样在车叉上转动,要知道在此之前所有的西方雕塑都是静止的。另一个是名为《火车上忧伤的年轻人》的画,按照他自己的解释,这幅画里火车在运动,忧伤的年轻人站在火车道上也在运动,两个平行的运动彼此相当。对运动的表达是通过将年轻人分解,再以线为单位从远至近,一根接着一根饱有弹性地铺开,看似平行,却有些扭曲。

在画家的世界里,裸女的存在通常是静态的,想想《泰坦尼克号》里的场景,罗丝静静地躺在沙发上,杰克在远处对着她作画。可在《下楼梯的裸女》里,杜尚刻意选择了下楼这一动态的场景,行动中的裸女可不具备静态裸女玉体横陈的美感和诗意。产生反差的不仅是场景,裸女本身的表现方式也是反习俗的,杰克眼里的罗丝,无比美艳、楚楚动人,而杜尚画里的裸女,却是如同木头做的偶人。如果没有人告诉你这是一个裸女,你甚至都不会直接联想到这是一个人。在杜尚看来,与美决裂,是与传统艺术决裂的重要步骤。

再说第二个问题,又是什么原因让杜尚之后放弃了当画家?

主办方拒绝的原因是认为杜尚在立体主义的作品里掺进了未来主义。而就是这主办方的几个人,曾在《论立体主义》这本书上说,立体主义是反对一切体系的,要的是彻底的解放。可是,难道拒绝杜尚参展就是彻底的解放?难道与未来主义划清界线就是反对一切体系?杜尚认为立体主义的这种团体是虚伪的,是打着自由的幌子,树立自己的权威,不值得与他们混在一起。按他自己的话说,“既然事情像这种样子,就没有什么理由要去加入团体了——以后除了我自己不会再去依赖任何人。”

不仅如此,杜尚决定放弃绘画。“从1912年起我已经决定不再做一个职业意义上的画家了。”他在巴黎的一家图书馆里找了一个工作,帮人借书还书,不再以艺术家的身份出现在社会上。一切新旧风格的转变在杜尚眼里都不是艺术的解放,就像是改朝换代,打倒旧的皇帝,却出现了新的皇帝。巴黎看似自由革新的气氛在杜尚眼里不过是王朝的又一次更替,只要权威还在,精神就无从解放。

总而言之,通过《下楼梯的裸女》这幅画,我们了解到,杜尚想打破常规,尝试在静态的画面中表现运动,但却遭到了当时号称要彻底解放艺术的艺术界权威势力的拒绝,这让杜尚十分生气,于是他决定放弃绘画,并且不再依靠任何艺术团体,开始独立创作。

说完了前两个部分,我们聊一聊第三部分,也是杜尚最重要的一段经历,远赴美国,杜尚达到艺术的巅峰,成为一代艺术大师,在这部分中,将要介绍的作品《泉》是杜尚对艺术界影响最大的作品,是我们理解杜尚的关键。

1914年,第一次世界大战爆发,杜尚因为心脏杂音而逃过了上战场的命运。他去了纽约。令人意想不到的是,在欧洲不受人待见的杜尚,在美国却格外受人欢迎,美国艺术的历史并不像欧洲那么深厚,传统的桎梏也不像在欧洲那么强大。对待现代艺术,美国人是带着对新事物的好奇心去看的,他们并没有感到传统受到了侵犯。在此之前,1913年纽约的军械库展览,刚才我们提到的那幅《下楼的裸女》就引起了轰动,一时间杜尚在美国的风头甚至盖过了毕加索。

在美国,杜尚找了一份法语家教的工作,天天喝酒下棋,艳遇不断,生活十分惬意,虽然他还在做艺术品、参加艺术活动,但坚持不再做画家。时间就这样平静地过去,直到1917年,杜尚找到了他新的艺术形式——现成品。那一年,美国举办了美国历史上最大规模的艺术展——“独立艺术家展”。为了体现自由与宽容,组织者决定对展出的作品不做任何限制,甚至没有评委,不设奖金,只要交五美元年费和一美元展览场地费,任何人都可以送作品来参展,杜尚就是组委会成员之一。

在展览快要开目前,杜尚上街买东西时路过了一家销售卫浴设备的专卖店,制造商名叫莫特(J.Y.Mott)。杜尚看上了一个瓷制的小便池,便买了下来。他把这件东西带回去后,把它倒置过来,并在底部的边上签了一个化名马特(R.Mutt)。马特是从莫特而来,只把其中的o改成了u。在展览开始之前,杜尚按照规则将这个小便池送去展览,填写的名称是《泉》,作者是马特,来自费城。

《泉》是什么?在现在,这种类型的艺术品被称为现成品,意思就是把现成的东西当作艺术品。《泉》就是第一件现成品。不过,把现成的东西当作艺术品也不是杜尚首创,毕加索就曾把报纸、布片粘到画布上去,但那还不能叫现成品,那只是把现成的东西重新组合,把不美的普通之物结合起来创造出美。杜尚做的现成品和之前在艺术创作中用到现成的东西目的完全不同,他追求的是“没有美,没有丑,没有任何美学性”。东西还是那个东西,只不过杜尚把他当成艺术品放到你面前。

后来杜尚曾在自己的杂志里对《泉》做出过解释,作者是否是亲手做出这件东西并不重要,重要的是他选择了它。作者把它从日常的实用功能取出来,给了它新的名称和角度,为它灌注了新的思想。也就是说,在杜尚看来,艺术品仅仅是一个载体,更重要的是创造者对艺术品灌注的思想,以及观众对这个艺术品的理解。

杜尚的现成品表现了他人格之中追求自由、反对权威的方面,用他自己的话讲,印象派是对浪漫派的反权威,野兽派一样是反印象派,接着立体派来反野兽派。因此我也顺着下来,我这点小小的主意,反权威的姿态,就是现成品。

到这里,我们可以简单总结一下,《泉》这件作品体现了杜尚的两个观点,一个是他对艺术表达的理解,作者是否是亲手做出这件东西并不重要,重要的是他选择了它,把它从日常的实用功能取出来,给了它新的名称和角度,为它灌注了新的思想,另一个是他反权威的态度。

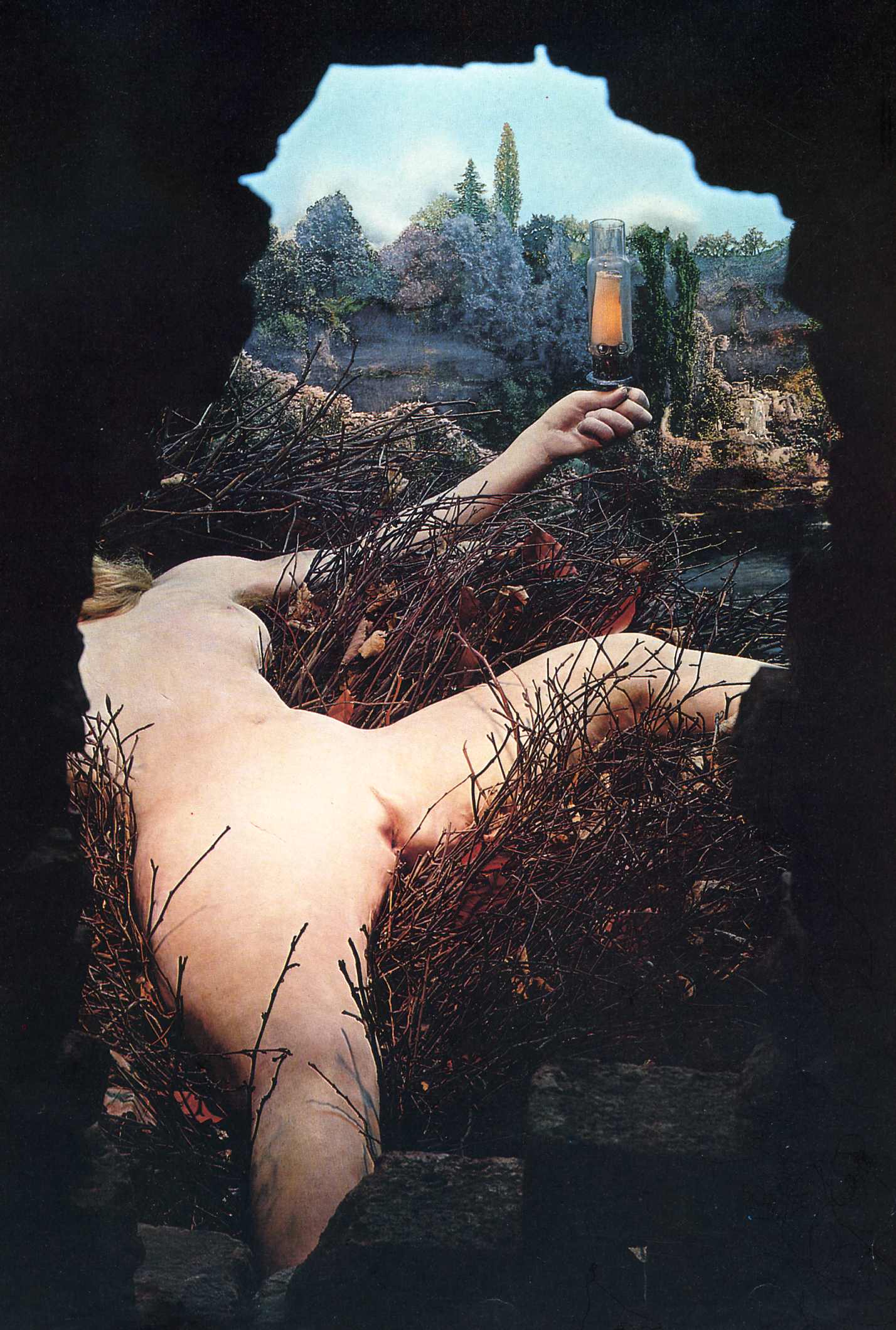

不过到了晚年,反叛的杜尚回归普通,不再是那个叛逆的年轻人了。在这部分里我们讲的作品《给予》是杜尚花了二十年时间制作的最后的作品,也是杜尚自己最满意的作品,给自己的一生附上的惊艳的结尾。

晚年,杜尚变得不再那么激进,甚至开始逐渐与这个世界讲和。有一对美国青年就经常拜访杜尚,他们已经有了孩子但还没有结婚,杜尚竟然从孩子的角度出发,劝他们结婚,要知道杜尚对婚姻的态度可是相当激进的,不想受婚姻的束缚,也不想要孩子的羁绊。

“岁月会改变人的态度,我已经不再愤世嫉俗了。”半个世纪前,他曾与一位情人有过一个女儿,杜尚在晚年联系到了她,表明身份后和女儿成为朋友,还和自己的女婿成为棋友,经常一起玩杜尚心爱的国际象棋。

“我拥有一个非常精彩的人生。”这是杜尚去世前在一次访谈中说的话。1968年10月2日,杜尚走进了自己巴黎寓所的洗手间,之后便再也没出来。他曾这样说道:“我很幸运,意想不到的幸运。我没有挨过一天饿,也没有发过财,因此一切都顺顺当当。”

在杜尚去世后不久,作品《给予》被公诸于世,这是一个耗费杜尚二十年时间秘密制作的作品,全名是《给予:1,瀑布;2,点燃的煤气》。它是一个房间大小的装置,或者说,它就是一个房间。它不仅有一个奇怪的名字,也是件奇怪的作品。房间本身不对观众开放,观众只能通过房间老旧木门上的两个小孔向里观望。如果你透过小孔往里看,你会看到一堵墙,墙上有一个很大的豁口,豁口里有一个肌肤白皙的裸体女人,躺在干树枝上,仰面朝天,隐私部位直冲着你。女人的左手抬起,握着一盏发出绿光的灯。远处是乡村的风景,一道瀑布在不停地流淌。在裸女的右肩,你看不见的地方,杜尚把作品的名称写在上面:《给予:1,瀑布;2,点燃的煤气》。

这个作品表达了什么意思?没有人知道,杜尚的创作向来是特立独行的。当《给予》公布时,艺术界流行的是像《泉》一样的现成品,而现成品的祖师爷,却在这潮流中拿出一件完全相反的作品。被当代艺术家抛进历史的艺术手段,全都被杜尚又捡了回来,用自然主义的方式,精细地做出近似生活的场景。

这是杜尚对传统艺术的和解?还是对当代艺术的嘲弄?没有人知道。不过我们还是能够欣慰地感到,这很杜尚,这是他一贯自在、超脱的做法,这是他精彩人生的完美句号。

总结一下第四部分,晚年杜尚在生活上逐渐与世界和解,但在艺术上,仍然保有自己鲜明的特点。去世后公布的作品《给予》,一反当时现成品的潮流,用可以说是复古的自然主义手法再“杜尚”了一次。

介绍完杜尚的一生以及他的四幅作品,那么,什么才是杜尚心中的艺术呢?他心中的艺术家又是什么呢?在杜尚看来,艺术家其实起到一个媒介的作用。他认为艺术是两点构成的产物,一点是做东西的人,一点是看到他的人,两者同样重要,艺术家就是将这两点连接起来的媒介,而作品本身只是一个载体。

杜尚举过这样的一个例子,一个人生活在非洲,而且是那种很穷很偏远的地方,他画出过很好的画,但是没有人看到,没有人把他的画当作艺术品来欣赏。无论他的画作多么精致,在杜尚看来,他相当于不存在,没有观众的艺术品是没有意义的。人们可以设想,曾经有千百个天才存在过,他们死了,自生自灭,不知道如何才能让人知道自己、吹捧自己,让自己成名,他们不是艺术家,他们制作的东西也不是艺术品。

反过来说,杜尚制作的《带胡须的蒙娜丽莎》,制作者选择了为名画的复制品画上胡子的呈现方式,观众看到了这幅画并产生了自己的理解,即便制作的过程只是为廉价的复制品增添简单的几笔,《带胡须的蒙娜丽莎》也是一个真实的艺术品。更极端的例子就是我们刚才提到的《泉》,杜尚并没有对这个小便池进行什么加工,只是把它从商店带到了艺术馆,把一个不被认为是艺术的物品放到了你的眼前,杜尚的选择、小便池的物质载体、你的感受,三者构成了艺术。

同时,杜尚要区分两个概念,个人的趣味和美学的回应,个人的趣味是人对美丑的好恶,美学的回应则是人们在美的面前放弃了自我,被动地被一种愉悦和神秘力量所控制。而无论是个人的趣味还是美学的回应都是无法人为干涉的,这是杜尚反对制定美学标准、反对权威的原因。

在本书的作者王瑞芸看来,杜尚与众不同的最重要的一点,是他是一个货真价实的反叛者。许多艺术家说是在反艺术,但他们的行为无一例外地是在艺术的名义下做的。换句话说,他们想让艺术不是艺术的时候,心里想着的是要革新艺术,绝不是当真放弃艺术。他们的反艺术是放在艺术的托盘里给人看的,是在用反艺术的手段表现自己。

而杜尚不是这样,当杜尚让艺术非艺术的时候,他是真的把艺术弃之如敝履,完全不再作画,花二十年时间去下棋。他并没有把这二十年时间贴上艺术的标签,而是真正地放下,这种全放下的境界在西方现代流派或艺术家中,除去杜尚,没有人真正达到。杜尚的否定艺术,不是为了做成艺术上的一个新流派,而是向我们呈现了一种自由的人生境界。了解杜尚,我们不只是为了认识一个优秀的艺术家,更重要的是去认识这样一个身心自由的人,看他如何活出了一种舒展的人生。

到了这里《杜尚传》的内容就与你分享完毕,现在我们回顾一下。

我们先讲了第一部分,杜尚出身于艺术之家,“龙生龙,凤生凤”,杜尚走上艺术之路是理所当然的选择。父亲宽容且慷慨,这让杜尚有了对艺术敏锐的感觉且获得了经济上的资助。在西方艺术千载难逢的转型期进入巴黎,让杜尚在各种流派的冲击影响下,打下了坚实的基本功,并成功在巴黎开始了他的艺术生涯。

之后讲了第二部分,杜尚的反叛成就了他在艺术上的地位,杜尚想尝试在静态的绘画中表现运动,但却遭到了当时艺术界权威势力的拒绝,这让杜尚十分生气,于是他决定放弃绘画,并且不再依靠任何艺术团体,开始独立创作。

然后是第三部分,远赴美国,杜尚达到艺术的巅峰,成为一代艺术大师。在这一时期,杜尚创作了他最重要的作品《泉》,《泉》这件作品体现了杜尚的两个方面,一个是他对艺术表达的理解,作者是否是亲手做出这件东西并不重要,重要的是他选择了它,把它从日常的实用功能取出来,给了它新的名称和角度,为它灌注了新的思想,另一个是他反权威的态度。

最后是第四部分,晚年的杜尚回归普通,不再是那个叛逆的年轻人了。晚年的杜尚在生活上逐渐与世界和解,但在艺术上,仍然保有自己鲜明的特点。去世后公布的作品《给予》一反当时的现成品的潮流,用可以说是复古的自然主义手法再次“杜尚”了一次。

此外,我们还聊了杜尚对艺术的看法。在杜尚看来,艺术是两点构成的产物,一点是做东西的人,一点是看到他的人,两者同样重要,而作品本身只是一个载体。在杜尚眼里,重要的不是艺术的风格、流派、载体、呈现方式,重要的是艺术的两端,做东西的人和看到他的人。

撰稿:徐博文 脑图:摩西 转述:校妤

划重点

1.巴黎看似自由革新的气氛在杜尚眼里不过是王朝的又一次更替,只要权威还在,精神就无从解放。

2.艺术是两点构成的产物,一点是做东西的人,一点是看到他的人,两者同样重要。艺术家就是将这两点连接起来的媒介,而作品本身只是一个载体。

3.杜尚是一个货真价实的反叛者。当他让艺术非艺术的时候,是真的把艺术弃之如敝履,不是为了做成艺术上的一个新流派,而是呈现一种自由的人生境界。