《捡来的瓷器史》 刘玄解读

《捡来的瓷器史》| 刘玄解读

关于作者

涂睿明是陶瓷文化研究的专家。他本来在南昌海关工作,后来迷上了瓷器,辞职到景德镇开了一个制瓷作坊,一边研究瓷器,一边制作瓷器。对于瓷器审美和技术之间的关系,他经常可以提非常独到的见解。

关于本书

在这本书里,作者选了10个瓷片作为线索,这些瓷片标志着中国瓷器发展史上10个重要节点。他以工艺为骨架,以历史、文化和美学为血肉,勾勒了瓷器史的发展历程。

核心内容

瓷器行业是中国古代的高科技产业。这本书说的是公元1004年到1930年,这近1000年来景德镇瓷业的故事。作者的构思很巧,用10个瓷片、10个片段,串起了景德镇瓷业的兴衰。但是这个方法的寓意又很深,因为只有打破审美观念的叙事,我们才能窥见更深层的规律。

你好,欢迎每天听本书。本期要讲的这本书名字叫《捡来的瓷器史》。这个书名可能会让你觉得有点奇怪,瓷器史怎么会是捡来的呢?而这正是本书的独特之处。“捡来的”不是我们平时在博物馆里看到的完整瓷器,而是瓷器的碎片。在这本书里,作者精选了10个典型的瓷片,定格了瓷器发展的10个重要的节点,用瓷片拼出了一部瓷器的历史。

为什么要用瓷片呢?我们在博物馆里看到的完整的瓷器,都是按审美价值筛选出来的,这些瓷器可以勾勒出瓷器艺术审美的演变史。但是,瓷器不只是艺术品,更是日用品。想看清楚瓷器兴衰真正的规律,你需要把审美观念的外衣撕开,找到潜藏在底层的秘密。这些秘密就藏在瓷器的碎片里。因为瓷片里保存着丰富的历史信息,那些从表面看不到的技术细节,那些被审美标准淘汰的重要过程,都被瓷片记录下来了。故宫的陶瓷馆里就有一个展厅专门展示瓷片,就是因为瓷片有重要的档案价值。

制瓷就是古代世界的高科技。我们平时说“陶瓷陶瓷”,其实陶和瓷是两样东西。烧陶是所有人类文明都能自发产生的技术,比如古希腊就有黑彩陶、非洲有赤色陶。瓷是陶的升级版。但是制瓷这个技术,却是中国人最早取得了突破。全世界的技术都是和中国学的。宋代以后,中国的制瓷技术已经成熟,审美水平也越来越高。瓷器传到海外,更是让欧洲人近乎疯狂。最夸张的是法国的路易十四,他宁可把金银餐具熔了也要买瓷器。因为他认定瓷器代表奢华、象征地位。中国一直垄断着制瓷技术,并在元代又实现了一次重大的技术革新。这次的技术革新,就是在你熟悉的瓷都景德镇实现的。元代之后的瓷器史,几乎全就是景德镇这个小镇书写的。直到欧洲发生了工业革命,终于在技术上达到了景德镇的水平,才改变了这个格局,中间隔了四百年。

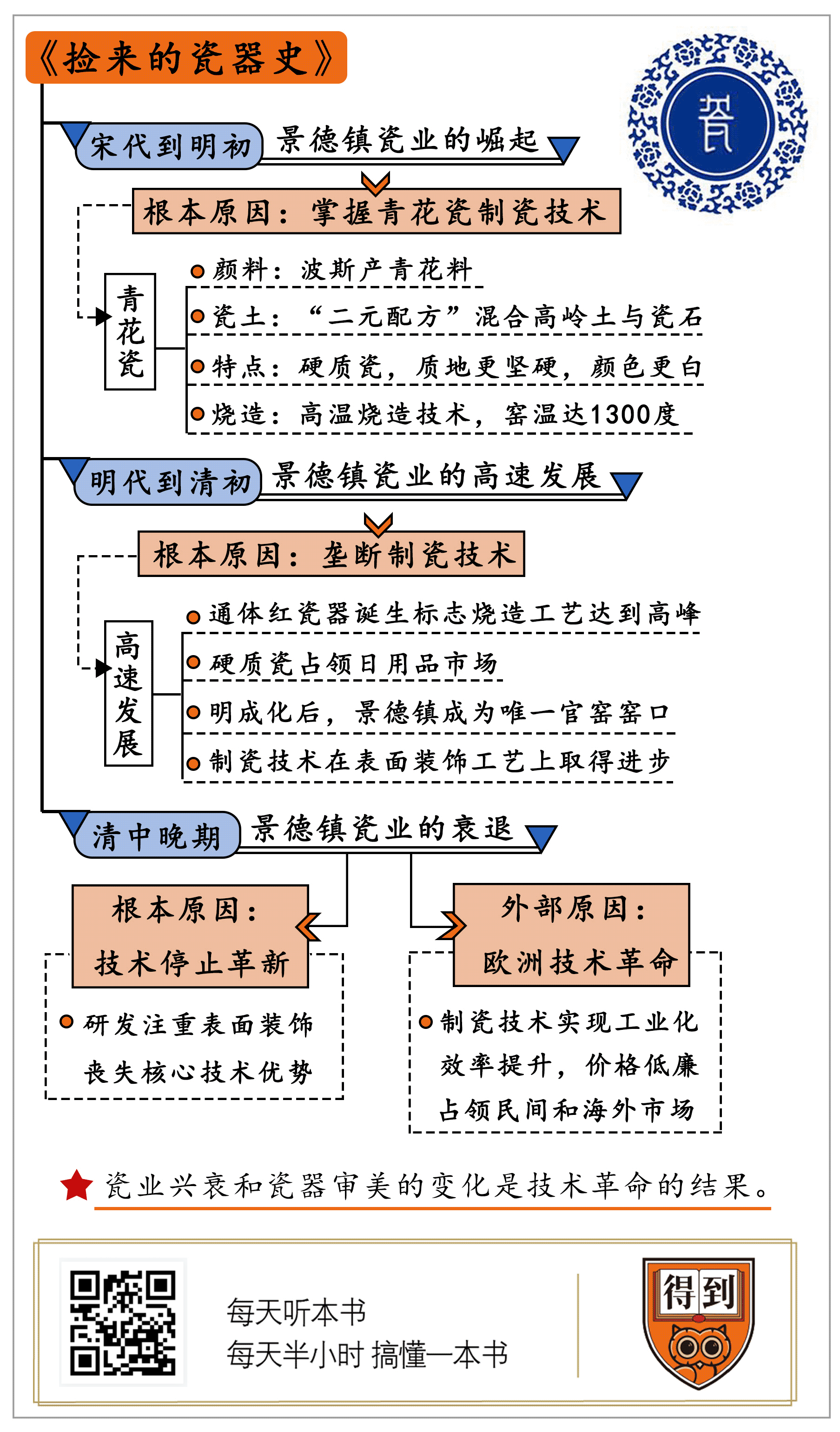

这本书讲景德镇的兴衰,中国瓷业的兴衰,其实背后就是制瓷技术的兴衰。在本期的解读中,我就顺着技术这条线把景德镇制瓷业的发展分成三个阶段:宋代到明初,景德镇依靠技术革新崛起;明代到清初,景德镇靠技术垄断高速发展,成为世界瓷都;清中晚期,欧洲制瓷成功,景德镇也因为没有赶上瓷器的工业革命,而失去了领先优势。

第一部分,我们先来说说景德镇在技术上,实现了什么突破。

公元1004年,中国历史上发生了一件大事,北宋和辽国之间从此和平了一百年。这一年发生的另一件事,一般人不会注意到。宋真宗在检查贡品的时候,发现了一件瓷器,爱不释手。喜欢到什么程度呢?他直接把自己的年号赐给了它的产地。而这一年,宋真宗刚换了一个年号,叫景德。

当时景德镇的瓷器还不是市场的宠儿。宋代有五大名窑,它们是在皇帝的推波助澜下出现的奢侈品,代表了宋代瓷器的最高成就。2017年,五大名窑之一的汝窑,一件天青笔洗拍出了2.5亿人民币。这当然是因为它传世很少,太珍贵了。还有一个原因,是汝瓷的颜色太美、太特别了。传说宋徽宗想要在瓷器上烧出雨后天空的颜色,叫“雨过天青云破处”。他不惜血本,在汝瓷表面的釉里加入了玛瑙,才有了汝瓷独特的天青色。玛瑙里的主要成分二氧化硅,是瓷器表面釉的主要成分。当时人们还提炼不出这个化学成分,从试验到生产,需要大量的天然玛瑙。所以不考虑历史价值,光考虑成本和工艺,汝瓷就注定便宜不了。

但是,“五大名窑”这个说法只是一种审美风格的标签,不足以概括宋代制瓷业的全貌。宋代的时候,全国各地都在烧窑。景德镇也是当时一个重要的窑口,只是景德镇瓷器在当时不如五大名窑名贵。作者用两个字来形容自己捡来的宋代景德镇瓷片就是“平庸”。它没有汝窑迷人的天青色,没有哥窑神秘的冰裂纹。粗略一看,就是一块连纯白都算不上的瓷片。这种瓷叫青白瓷,它还有一个更好听的名字,叫影青。我们前面提到那件让宋真宗眼前一亮的器物,就是影青瓷。在宋代,瓷器有南青北白的说法,就是南方流行青瓷,北方流行白瓷。景德镇这个又青又白的影青瓷,是南北方瓷器审美和技术交融之后的产物,自然也吸收了各种技术的优势。它最大的优点,就是有玉的质感。我们不得不感叹宋真宗在这方面还是很有眼光的,他一眼就看到了景德镇瓷器独特的审美价值。

影青瓷虽然好,但是它没什么技术门槛。其他的窑口很容易仿制。当时就有好几个省份跟风,都开始烧影青瓷。景德镇想要更上一层楼,还需要一次技术升级。这次升级,源于意外。它的结果,我在这先和你剧透一下,就是元青花。元青花现存的不到100件,非常珍贵。2005年,一件元青花“鬼谷子下山”大罐在伦敦拍卖,成交价是2.3亿,刷新了当时中国陶瓷拍卖的记录。

从技术角度来说,青花瓷诞生需要三个条件:白瓷、透明釉和青花颜料。你可别小看这三个条件,这需要技术、资源、贸易甚至政策等各方面的积累。假如事先想到需要这些条件才能创造出青花瓷,估计就不会有人愿意干这件事了。光是青花料这一点,就能难死人。好的青花料产自波斯。从中国到波斯,不仅距离远,宋代的时候中间还隔着好多国家,贸易很不方便。如果不是蒙古的铁蹄踏平了大半个欧亚大陆,青花颜料“苏麻离青”来不了中国,青花瓷也去不了波斯。不过,颜料还只是小问题,制瓷的瓷土才是真正的难点。宋代百年来繁荣的制瓷业,让全中国都用上了瓷器。但是制瓷所需要的原料也跟着消失殆尽。

瓷土快用光了,大家怎么办?肯定是要努力寻找替代品。景德镇找到了高岭土,瓷这种材料因此完成了革命性的变化,景德镇也因此拥有了技术和资源的双重壁垒。这就是后来景德镇瓷器一统天下的根本原因。

跟一般的瓷土相比,高岭土的性能更好,更耐高温,可塑性也更强。但是它并不能直接替代瓷石,而是要把高岭土跟瓷石混合起来。高岭土是骨、瓷石是肉,配比合适,就能生产出质地更坚硬、颜色更白的硬质瓷。这叫“二元配方”。

这里要稍微解释一下。我们前面说了,从陶到瓷,是陶瓷技术的第一次革新,这是中国人在唐宋时期完成的。但是这个技术掌握起来门槛并不高,理论上说,只要文明发展到一定程度,都有可能烧造出瓷器。所以宋代的窑口是遍地开花,欧洲人其实也很早就烧出这种软瓷了。但是混合了高岭土的二元配方产生之后,瓷器就变成了另外一个物种。欧洲人管这种瓷器叫硬质瓷。顾名思义,它的质地非常坚硬,硬到印第安人可以拿青花瓷的瓷片来当弓箭的箭头。所以说,从宋代的瓷器到元代的青花瓷,是陶瓷技术的第二次革新。

这第二次革新,只发生在景德镇。很多人认为青花瓷盛出是因为风格或者成本,但作者觉得这其实都是误解。青花瓷胜出,就是因为技术牛,别人学不走。瓷土资源短缺,刺激制瓷业产生了一系列技术变革,刚巧集中爆发在景德镇了。这是一次系统的产业升级,而且,这次升级很难复制,因为它背后有很多技术难题要攻克。比如“二元配方”产生了,就对烧造的温度提出了更高的要求,于是产生了高温烧造的技术。窑温能到1300度,这在古代可是巨大的技术进步。烧造温度提高了,原有的颜料等等其他材料,也得跟着升级。总之,一件青花瓷的烧造,实际上是对制瓷的各个环节都提出了比宋代更高的技术要求。

制瓷是一套完整的工艺,各个环节还必须配合得当。在没有精准计量的古代世界,这是非常困难的事情。烧造有点像做饭,即便是严格按照菜谱,两个人做出来的也可能不是一个味道。在科学这么发达今天,烧造陶瓷器的过程中还是有很多意外和偶然。作者捡来的这个元青花的瓷片,看起来就是一个严重变形的残次品。它记录的,就是这场基础变革的过程。这个过程需要千万次的尝试,才能达到最终成熟的状态,应用于大规模的生产。而这一次,青花瓷的技术并没有像影青那样遍地开花。景德镇掌握了垄断优势,开始了它的辉煌时代。

景德镇瓷业从此把其他的窑口远远甩在了身后。这个变化,在元代还不明显。到了几十年之后的明朝,景德镇的优势就显现出来了。第二部分,我们就来说说这个过程。

古代虽然没有法律意义上的专利制度,但是难度带来的技术壁垒一样存在。经济学家薛兆丰做过一个比喻,他说竞争就像大家都摸着石头过河,专利就是石头,你手里的石头越多,你就越有可能快速到达彼岸。青花瓷让景德镇已经拿到了很多块石头。由于技术全面提高,它的优势还在不断扩大。明朝初年,景德镇的官窑烧制出了第一件通体宝石红的瓷器。这可是一个了不起的成就。材料控制、涂色技术等等难度都还好说,最困难的还是烧造这个环节。在明代以前,即便偶尔在瓷器上烧出一点红色,都会让人赞叹不已。因为烧出红色要求精准控制温度。古代可没有今天的专业设备,完全要凭师傅的经验。红色的珍贵可想而知。

通体红瓷器标志着景德镇的烧造工艺达到了不可超越的高峰。这个高峰虽然只是昙花一现,但它就像专利,指出了你就是最有可能抵达彼岸的那个人。技术的壁垒已经筑好,保证景德镇在几百年内都不再有实力相当的竞争对手。它下面要做的,就是收获在商业市场上应得的成功。明代,景德镇在瓷器市场上打败了所有的对手,包括最有竞争力的龙泉窑,成为了“天下瓷都”。

在日用品市场上,瓷器的好在宋代就已经被认可了。瓷这种材料制作日用品很有优势。它比金属成本低、比竹子和木头更持久。景德镇的硬质瓷产生之后,瓷在使用上的优势就更明显了。硬质瓷有一个特别实在的好处,就是好清洗,不管盛过什么东西,都能历久如新。今天,你肯定很难想象用铜盘子、铁碗来吃饭。不说别的,光除锈就能烦死你。如果你买一个陶碗来吃饭,用久了就会发现上面的污渍很难洗掉。瓷器就不会,只要清水和洗碗布一擦,一般的污渍都能擦干净。稍有生活经验的人,都能意识到这有多重要。

这背后其实还有更深一层的意义,就是瓷器成了一种不会被客观世界影响和改变的人造物,包括它身上的图案。在高温烧造中,瓷器的身体和花纹是一次成型的。今天你拿到任何一个瓷片,也不可能把花纹从它身上剥离出来。这样来看,瓷器能完好地保存人类的审美创造。这是石头、金属、陶都没办法做到的事情,它们都会被氧化。如今人们打捞大航海时代的沉船,船上其他的东西早就烟消云散了,而瓷器却依然跟新的一样。

更可怕的是,景德镇在搞技术研发的同时,商业化也一点没落下。这就进一步挤压了其他窑口的生存空间。有了这时候的工艺水平,再回去烧制青瓷之类的老款瓷器,对景德镇来说简直易如反掌。所以到了明朝成化年间,景德镇瓷业的优势已经远远甩别人几条街,不但新品种多,而且无所不能,品质又好。其他的窑口怎么跟它竞争呢?

在民间市场把对手都打败了,我们再来看看皇帝这个大客户。明代以后,中国的制瓷业有一个特别的制度,就是官窑制度。拿下官窑的牌照,就相当于是把皇帝这个大客户拿下来了,意味着每年固定的大额订单。明代官窑订单,最高可以达到一年十几万件。在明成化以前,官窑名单上还有龙泉等好几个窑口。到了成化以后,景德镇的工艺水平达到顶峰,官窑名单上也就只剩下景德镇了。

官窑跟民窑最大的不同就是订单制。订单中不仅包括器形、数量的要求,也会规定颜色、纹样等等表面装饰。皇帝提需求,可不会考虑成本和难度。关于官窑有一个流传很广的说法,就是烧不好就得砸碎了,也不能流落民间。这种不计成本的投入,有一个潜在的好处,它会在客观上推进制瓷技术进步。今天我们在看古代瓷器的时候,会觉得技术高峰都出现在官窑,就是因为官窑在某种意义上承担了搞科研的作用。

皇帝的订单,主要关注美观和气派。比如万历皇帝,就曾经要求景德镇的工人烧出超大的龙缸。要烧大件的器物,对窑的大小、控制温度的水平等等技术都会形成新的挑战。景德镇的技术进步就是在这些挑战中完成的。

明清两代,制瓷技术最主要的进步在表面装饰。成化的斗彩、万历的五彩、康熙的粉彩、雍正的珐琅彩争奇斗艳。而所有这些进步,都是从斗彩开始的。斗彩是什么?2014年,有一只小酒杯在香港苏富比以2.8亿元港币成交。它的名字就叫“大明成化斗彩鸡缸杯”。鸡缸杯在当时就是奢侈品。当时就有记载说,这样的酒杯一对就值一百两银子。一百两银子,明代大概能在北京买一套房子了。

鸡缸杯贵就贵在斗彩这项技术。有了斗彩,人们终于可以在瓷器上画出颜色丰富、画面精美的图画了。你可能听过有人说,青花瓷像水墨画,比色彩艳丽的瓷器意境更高。但是当时人们用单色可不是为了追求意境,而是因为在瓷器上画彩色画很难。用什么样的颜料,烧成之后是什么效果,颜色怎么组合,怎么保证不出现画花了的效果,都需要反复试验,总结经验。斗彩鸡缸杯就是一次成功的尝试。

从那以后,在瓷器上做实验,追求画得精细,色彩更丰富,效果更繁复,就成了历代皇帝的一个爱好。康熙、雍正、乾隆这祖孙三人,都是被当皇帝耽误了的设计师。珐琅彩、粉彩这些工艺,都是他们实验成功的。

在皇帝的实验室,制瓷工艺表面装饰这个领域,也达到了登峰造极的境界。我们经常能看到有人吐槽乾隆皇帝的审美,觉得他的品位没有他爷爷和爸爸高雅,他们就会拿乾隆做的一个大瓶子当例子。那个大瓶子官方叫“各种釉彩色大瓶”。乾隆把从宋代到清代17种主要的表面装饰技术弄到了这个瓶子上。他这么干,本来就不是为了做一个好看的瓶子,而是对工艺的一种占有欲。在一个瓶子上,欣赏几百年来瓷器表面装饰工艺的各种技巧,就是乾隆作为一个皇帝的收集癖。而且,这背后其实还有一个技术上巨大的挑战。不同的工艺对工序、烧造温度、环境的要求都不太一样。在一个瓶子上把所有的工艺都实现了,难度可想而知。所以说,这个瓶子代表了中国古代制瓷工艺顶峰的顶峰,它也被称作“瓷母”。

最后第三部分,我们来说说景德镇瓷业的衰退。

经过明清两代,国内市场已经相对饱和,皇宫对瓷器的需求也在缩减。到了咸丰年间,瓷器的水准就已经大不如前了。1903年,光绪皇帝下旨景德镇御窑厂停止烧造,还特别注明了时间,是永久。在他看来,烧造瓷器已经没办法振兴国力了。

不过,如果我们把视角放大到整个世界来看,景德镇的衰退伴随着中国综合国力的下降。其中有一个最大的变量,就是出现了新的强力竞争对手。欧洲人不仅造出了影制瓷,还完成了制瓷业新一轮的产业升级。丧失了技术优势,才是景德镇衰退的根本原因。

瓷器一直是中国最重要的外贸商品。唐代的时候,瓷器就已经出口。元青花很大程度上就是靠出口生存下来的。现存元青花最多的地方,不是中国,而是土耳其的伊斯坦布尔。当时的伊斯兰人特别喜欢青花瓷。伊斯兰人不喜欢黄金,对他们来说,青花瓷就是黄金的替代品,是身份地位的象征。他们会给远在千里的景德镇下订单,提供绘制青花的颜料。青花瓷的诞生,也少不了他们的功劳。不过那个时候,瓷器这种易碎品还走不了太远。直到整个世界进入大航海时代,中国瓷器大量涌入欧洲,海外市场才真正繁荣起来。

欧洲人对瓷器的热爱近乎疯狂。我们前面已经说了路易十四的故事。为了买瓷器,他不惜把家里的金银餐具都给熔化了。不少皇室花了太多的钱在瓷器上,已经危及到家庭和国家。欧洲人有多么想自己想烧制瓷器,可想而知。他们也一直在尝试,只是制瓷技术这一套复杂的工艺体系,太难掌握了。15世纪的时候,威尼斯的玻璃工匠就曾经试过把玻璃跟陶结合起来仿制瓷器。17世纪,数学家还靠推理提出了一种瓷器生产的假设,认为瓷器的形成跟水的压力有关。这些尝试都以失败告终。对18世纪之前的欧洲人来说,制瓷就是一项神秘的黑科技。

不过,不管是派人偷学还是自己研发,不管付出了多大的代价,到了18世纪,欧洲人还是烧造出了瓷器,而且,他们还在制瓷技术上取得了新的突破。欧洲瓷器逐渐可以跟景德镇分庭抗礼,最终甚至赶超了景德镇。

欧洲第一个成功烧造出瓷器的人,是18世纪普鲁士的国王奥古斯都二世。这个人在政治上没什么建树,而且出了名的败家。他喜欢建造宫殿,对瓷器更是喜欢得发狂。传说他曾经用600名御林军跟其他国家换一批瓷器,只是为了自己的婚礼上使用。现在德国德累斯顿的茨温格宫还有他的个人收藏展,他的35798件瓷器,这里根本就摆不下。奥古斯都的败家,对欧洲历史也是有贡献的,就是他能不计成本的研制出瓷器,这当然需要大量人力、物力、财力投入。他的财政大臣不禁感叹,瓷器是让国家淌血的碗。

1710年,奥古斯都建立了一个自己的瓷器工厂,地点就在德国的迈森。迈森是德累斯顿附近的一个小镇,这个瓷器厂就是迈森瓷器厂的前身。迈森瓷器是瓷器中最高端的奢侈品品牌了,它的作品拿到拍卖市场,价格不输我们前面说的那些中国古董。2011年,一件18世纪的迈森瓷摆件,成交价是2.5亿英镑。到今天,迈森瓷依然坚持纯手工制作,保持着欧洲贵族的风格。迈森做的瓷器,价格也是贵的离谱,被称为瓷中白金。

英国人走的是一条不同的路子。18世纪,英国独立创造出了一种属于欧洲人自己的瓷器,就是骨瓷。今天山东出产的骨瓷,还是从欧洲人那里学的技术。据说,一个瓷器厂的老板意外把牛骨粉扔进了窑里,才做出了骨瓷这种特别通透的新瓷器。骨瓷是硬质瓷的升级版。它的优点是透光度好,而且薄。不过,这还不是英国人对制瓷技术最主要的贡献。18世纪中期,发明蒸汽机的瓦特有一个好朋友叫韦奇伍德,他建立了欧洲第一条机器化瓷器生产线。瓷器彻底完成了第三次产业升级。从那以后,瓷器成本不断下降。到18世纪末,在英国花一个先令就可以买一件精美的大瓷盘了。等到晚清,欧洲人带到中国的,就是经历过工业革命之后物美价廉的新产品——洋瓷。

在日用瓷器这个市场上,洋瓷对于国产瓷器来说绝对是降维打击。相比手工,工业化有一个显而易见的好处,就是商品的标准化程度大大提高。在每个环节上的品控,也比手工产品容易得多。所以,瓷器的洁白度、器形的准确性、质地的硬度都比一般的手工瓷要好。更重要的是,工业生产大大提升了效率,洋瓷的价格也更便宜。而这时候,官窑制度已经不存在了,相当于中国制瓷业的研发也停滞了。民间市场和海外市场,都被洋瓷占领。景德镇窑业凋敝,完全没办法跟洋瓷竞争了。1930年,中国的陶瓷进口首次超过了出口。这一年可以说是中国瓷业走向低谷的一个界碑。

景德镇瓷业为什么会衰退?这部分我们把焦点放在欧洲瓷业的发展,其实是为了反衬景德镇瓷业停滞不前。景德镇兴起是靠技术革新,景德镇的衰落也是因为技术不再革新了。官窑的研发更注重表面的装饰,核心技术、生产模式几百年来都没有大的变革。恰逢欧洲瓷器搭载了工业革命的快车,在这一轮的技术革命中,景德镇的脚步落后了。

如果我们到这里结束,景德镇瓷业的发展就是一个悲伤的故事。到1949年的时候,景德镇这个数百年间给全世界提供优质瓷器的小镇,虽然仍在烧造,但是窑口仅存8座了。不过还好,景德镇至今仍然拥有世界上最完整的手工业制瓷体系,窑火始终没有断绝。随着中国经济的复兴,今天的瓷都景德镇,再次成了一个有强大吸引力的磁场,吸引着像作者涂睿明这样的文人、匠人和艺术家聚集。作者身处景德镇,他捡拾瓷片、研究瓷器、制造瓷器,实际上是在思考中国瓷业的未来。未来已经发生,他是在景德镇的过去中寻找未来。

《捡来的瓷器史》这本书,我们就讲完了。这本书说的是公元1004年到1930年,这近1000年来景德镇瓷业的故事。作者的构思很巧,用10个瓷片、10个片段,串起了景德镇瓷业的兴衰。但是这个方法的寓意又很深,因为只有打破审美观念的叙事,我们才能窥见更深层的规律。

瓷器是艺术品、日用品、商品,但是本质上它是一种人造物,是人类用技术创造出来的。而且,只有瓷器这种人造物,能够在千百年后依然历久如新,完好保存诞生时的历史信息。所以用瓷片去观察技术跟人类社会的关系,真的是一个绝佳的视角。你会发现,不管是行业的兴衰起落,还是审美风格的变化,本质上都是技术革新带来的。

撰稿:刘玄 脑图:摩西脑图工作室 转述:校妤

划重点

1.烧造有点像做饭,即便是严格按照菜谱,两个人做出来的也可能不是一个味道。

2.瓷器是艺术品、日用品、商品,但是本质上它是一种人造物,是人类用技术创造出来的。而且,只有瓷器这种人造物,能够在千百年后依然历久如新,完好保存诞生时的历史信息。所以用瓷片去观察技术跟人类社会的关系,真的是一个绝佳的视角。