《城市意象》 夏晓秋解读

《城市意象》| 夏晓秋解读

关于作者

凯文·林奇是一位著名的城市规划学者。他曾就读于耶鲁大学,他的老师是公认的四位现代主义建筑大师之一弗兰克·L·赖特。林奇从耶鲁大学毕业后,就去麻省理工学院当了30年的老师,在那里,他创办了规划系,这个系成了现在世界上最著名的建筑学院之一。

在写这本书的时候,美国的主流规划师都注重城市规划的技术环节,但林奇另辟蹊径,注重起对生活细节的理解。由于林奇对城市规划做出的卓越贡献,1990年,他获得了美国规划协会颁发的“国家规划先驱奖”。

关于本书

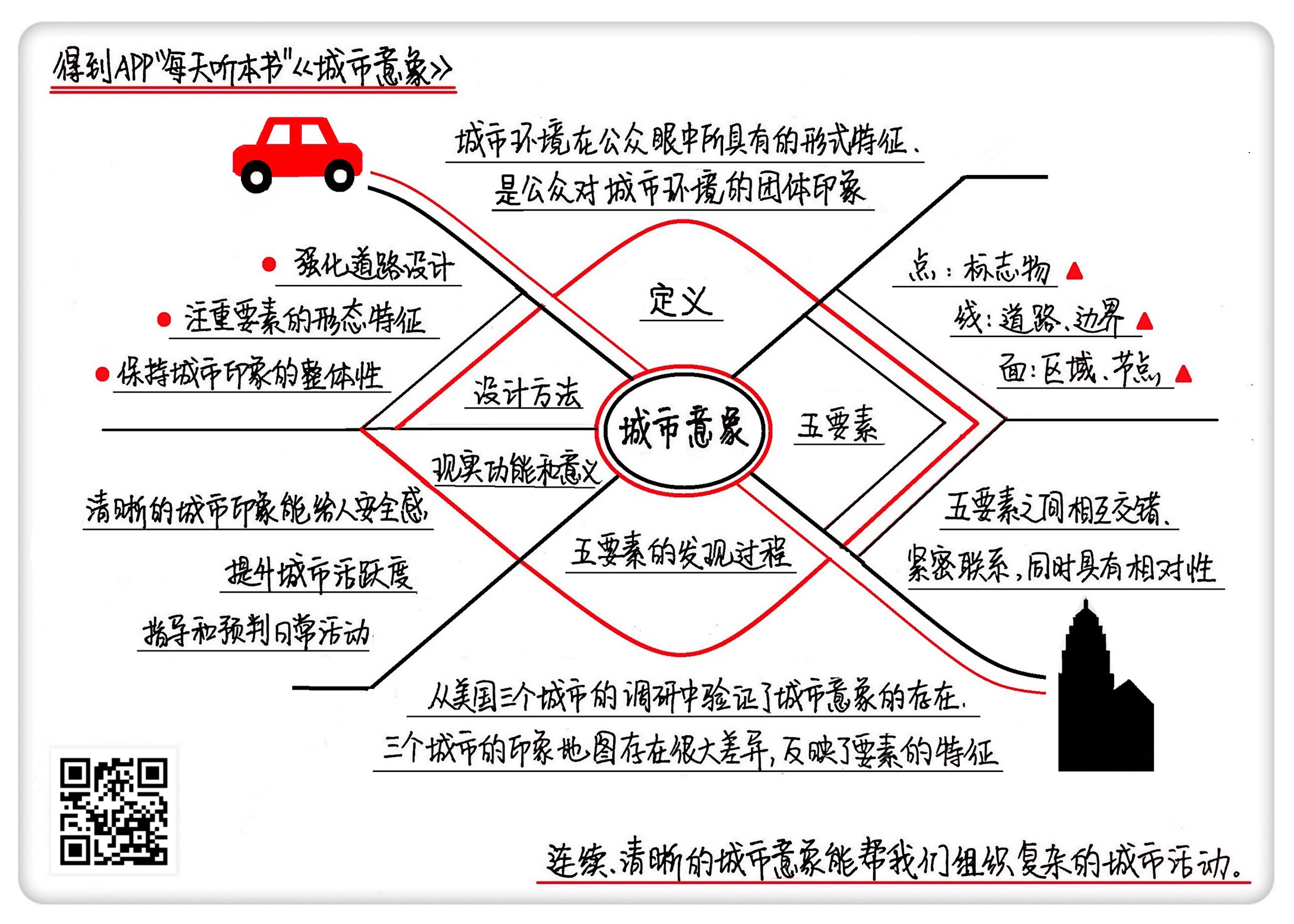

在这本《城市意象》中,作者凯文·林奇提出:城市意象,也可以说是城市印象,就是城市在公众眼中具有的形式特征。他在上世纪60年代调研了美国的三个典型城市,发现大多数人通过城市中的标志物、节点、边界、道路和区域这五种要素来形成城市印象。林奇分析了五种要素之间的相互关系,还证明了城市印象对人们生活的重要作用,并且主张建筑师要在设计城市的时候,合理的安排这些要素,创造出符合人感知,满足人需求的城市环境。

核心内容

影响城市印象的五种要素是什么?这些要素是怎样被发现的?清晰的城市印象对我们的生活有什么帮助?如何设计具有清晰印象的城市?

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《城市意象》,这本书的中文版大约15万字,我会用大约28分钟的时间,为你讲述书中精髓:一个城市使用了五种空间要素来影响人对城市的印象,理解了这些要素,能加深我们对城市的理解,让我们享受更加舒适、愉悦的城市生活。

北京的象征是什么?去巴黎游玩不能错过的景观是哪里?威尼斯的什么地方最有当地特色?去过哪里才不枉来过纽约?天安门、鸟巢、埃菲尔铁塔、香榭丽舍大街、威尼斯广场、曼哈顿的天际线……一瞬间,好多建筑、广场、道路的名字可能都会出现在你的脑海中。这些地标不仅代表了城市的形象,也承载了城市的历史和文化。本书所关注的,就是城市能给人留下什么印象,和这种印象是通过哪些空间元素展现的。作者并没有从审美的角度谈如何让城市更美,而是从人对环境感知的角度出发,主张清晰、美好的城市印象能为我们带来更多的安全感,并帮助我们更好地组织城市生活。

在这本《城市意象》中,作者凯文·林奇提出:城市意象,也可以说是城市印象,就是城市在公众眼中具有的形式特征。他在上世纪60年代调研了美国的三个典型城市,发现大多数人是通过城市中的标志物、节点、边界、道路和区域这五种要素来最终形成一个完整的城市印象。作者分析了五种要素之间的相互关系,还证明了城市印象对人们生活的重要作用,并且主张建筑师要在设计城市的时候,合理地安排这些要素,创造出符合人感知,满足人需求的城市环境。作者重视人的感知,并把心理学领域的研究方法引入到城市设计中,他的研究和结论在上世纪60年代是独树一帜的,虽然书中的很多观点已经被学者们补充和修正,但这些开创性的思考和洞察仍然被广泛的应用到之后的城市建设实践中,也奠定了这本书在城市规划理论界的地位。

下面我们来说说这本书的作者,凯文·林奇是一位著名的城市规划学者。他曾就读于耶鲁大学,他的老师是公认的四大现代主义建筑大师之一弗兰克·L·赖特。林奇从耶鲁大学毕业后,就去麻省理工学院当了30年的老师,在那里,他创办了规划系,这个系成了现在世界上最著名的建筑学院之一。在写这本书的时候,美国的主流规划师都注重城市规划的技术环节,但林奇另辟蹊径,注重起对生活细节的理解。由于林奇对城市规划做出的卓越贡献,1990年,他获得了美国规划协会颁发的“国家规划先驱奖”。

介绍完这本书的基本情况和作者概况,那么下面,我就为你来详细讲述书中内容。这本书主要讲述了三个重点内容:第一个重点,作者解读了城市意象的概念,讲述了城市意象的组成要素,还有这些要素间的关系;第二个重点,作者讲述了自己发现城市意象的过程,也就是在三个美国城市的调研活动。在调研的基础上,作者证实了城市意象的现实功能和意义;第三个重点,作者从城市意象的角度出发,给设计师提出三点建议,帮助建筑师创造更好的城市意象。这些设计方法为城市环境设计提出了一些基本的原则,同时具有鲜明的时代和地域特征。

首先我们来看看本书的核心概念,城市意象究竟是什么,它由哪些要素构成,这些要素间存在怎样的互动关系。

城市意象,在作者看来,就是城市给人留下的印象,是城市环境在公众眼中所具有的形式特征。一个城市是高楼林立,还是与山水融合在一起;城市道路蜿蜒曲折,还是平直宽阔;城市建筑是充满地域特色,还是大气现代……这些都是城市给人留下的直观印象。但每个人对同一个城市的印象肯定各不相同,比如,工作在曼哈顿的白领会觉得那里的天际线象征着生动、有力、伟大,但街头流浪汉可能会觉得它给人以压迫、拥挤的感觉。因此,城市印象必须是很多个体印象的重合,是公众对城市环境的团体印象。

接下来,我们来看看城市印象是由哪些要素构成的。作者认为,大多数观察者对城市里的标志物、道路、界面、区域和节点更加敏感。为了方便理解,我们把这五种要素按照点、线、面的层次为你一一解读。

城市里的点状要素就是标志物,这些标志物是具体而明确的目标。什么样的建筑或景观能扮演标志物的角色呢?一座当地的“地标建筑”、一座富有表现力的雕塑甚至一个巨幅霓虹灯都可以。标志物往往与周边环境有巨大反差,而且在各个方向上都很容易被看到,所以它们能脱颖而出令人印象深刻,可以帮助我们确定自己的方位。

线要素有两种,第一种是“道路”,作者定义的道路是一个广义的概念:大街、步行道、公路、铁路、运河等等一切能够走人、跑车或者经过的通道都属于“道路”。人们沿着这些通道在城市里运动、停留、观察城市。“道路”通过两种方式给人留下印象。一方面是道路本身的特征,包括它的宽度、方向变化或者两侧景观的特征。比如,同样宽度的商业步行街和城市快速路会给人留下完全不同的印象,步行街是熙熙攘攘的人群和丰富的商业活动,而快速路则是充满力量感和速度感的快速通道。另一方面,不同的道路网络差别也很大,方格网的道路系统方向感很强烈,但如果所有道路和街景都缺乏特征,就会产生很多看上去类似的路口,反而容易让人迷路;而包含曲线道路的网络就不同了,直道和弯道的强烈对比更能帮助人们定位。

第二种线性要素是“边界”。在城市中,边界是连续又无法穿越的分割线。我们举几个例子:比如河岸分开了陆地和水域、围墙分开了院子内外、高架路分开了道路两侧的空间。边界这种要素,能产生强烈的领域感,明确地区分两个空间。

最后,我们来看看面状要素。面状要素同样有两种,第一种是区域。一个“区域”通常被边界包围,跟周边环境明显地隔绝开来。区域内部往往具有一些特征,比如重复出现的建筑样式,或者统一的铺地等。这些特征让人强烈感觉到进入了某个领地。比如西单商业区和胡同区都是典型的“区域”,西单集聚了城市的消费娱乐功能,建筑大多是购物中心;胡同充满了浓郁的生活气息,建筑多是平房和四合院。另一个面状的要素是“节点”。节点往往是道路上的重要转折点,或去往某处的必经之地,在城市中,节点常常以街角、广场、交通枢纽的形式出现。那里聚集大量人流和活动,人们可以在节点停住脚步、休息放松、与人社交。我们说回西单和胡同的例子,地铁西单站紧挨着一个文化广场,这片开敞的空地是商业街的开端,也是大量人流换乘的地方,因此这个文化广场就是商业区的一个“节点”。而胡同里的牌楼下,通常是几条小街交汇的地方,街坊们常在那里聊天、会友,这就是胡同的节点。

我们来回顾下刚刚提到的五种城市印象要素,他们分别是点要素,也就是“标志物”、线要素,就是“道路”和“边界”以及面要素,也就是“区域”和“节点”。接下来我们来看看这五种要素的相互关系。

首先,五种要素在城市里不是孤立存在的,这些要素在空间上相互交错,紧密联系。“区域”里包含着“节点”,“区域”的周边被“边界”包围,“区域”的内部被“道路”贯穿,“标志物”也散落在区域内部。这五种要素穿插组合,既有可能相互衬托,共同形成完整的城市印象;也有可能相互矛盾,让城市印象支离破碎。

其次,空间要素具有相对性。站在不同的角度观察,同一个建筑、同一条街道可以被看成不同的要素。比如,一个大商场对于一个路过的人来说可能是一个“标志物”,他走过这里就会继续走;而对于游客来说商场是一个“节点”,这是他旅行中的一个目的地,接下来的几个小时他要在这里购物、吃饭、看电影。一条高速公路,对于司机来说是快速通行的“道路”,对于行人来说却是一条分隔城市的“边界”。

以上就是全书的第一个重点内容:城市意象是城市环境在公众眼中所具有的形式特征。城市中的道路、边界、区域、节点和标志物这五种要素会深刻影响人对城市的感知,它们在空间上相互交错,紧密联系,在不同参照系下还可以扮演不同的角色。接下来,我们来聊聊第二个主题:城市印象的五个要素是如何被发现的?城市印象对我们的现实生活有什么实际作用呢?

在这一部分,作者对波士顿半岛、泽西城和洛杉矶三个典型的美国城市进行了实地调研。他总结了观察者对三座城市的印象,绘制出了三座城市的印象地图,最终印证了城市印象要素的存在,最终形成他有关城市意象的理论观点。与此同时,作者分析了观察者对城市的评价和感受。从观察者的描述中,作者认识到城市印象具有实际的功能。清晰的城市印象不仅能帮助市民建立起对城市环境的安全感,还能更好地组织日常生活,城市的发展也能从中受益。

作者选的三个城市分别是波士顿半岛、泽西城和洛杉矶。这三座城市的环境差别很大:波士顿半岛上的街道和建筑历史悠久,岛上保留着传统的路网;泽西城的人口和建筑则松散地分布在城市范围内,整个城市空间和功能都处于一种疏松的状态;而20世纪60年代的洛杉矶是一座新城,那里的市中心有网格状的路网和方盒子形状的建筑。研究小组请当地的常住居民和初次到访的观察者勾画出他们心中的城市地图,描述寻路的感受。研究团队根据调研信息,画出了三个城市的印象地图,标注出重要的城市印象要素。事实证明,大多数观察者所画出的城市印象地图、提到的令他们印象深刻的建筑和景观、甚至描述的经历和感受都具有相当的相似度。这就验证了城市印象作为一种团体印象的确是存在的。而大多数人提到的地标,也反映出五种城市印象要素的特征。

波士顿半岛给人以传统历史城区的印象,那里的道路狭窄拥挤、整个区域缺乏广场和休闲空间、河岸明确分割着陆地和水域,新建筑穿插在红砖老屋之中。泽西城给人的印象更像一个旅途中的过路站,而不是一个宜居的城市,整个城市缺乏特征,景观单调,一些观察员甚至认为那里没有明确的市中心。城市被高架铁路、公路、山体和码头强烈地与外界隔离开,城市内部的道路系统也混乱无序。在洛杉矶,缺乏特征和变化的方格状道路网让观察者难以在城市中定位,寻路必须依赖路标,令人疲劳而迷惑。观察者普遍难以分辨洛杉矶的个性,因为方盒子形状的办公楼、装饰华丽的新建筑在很多美国城市都能找到。

作者对三个城市的描述并不是为了比较它们城市印象的优劣,而是努力去挖掘影响城市印象的空间要素,揭示三座城市不同的环境特征。这三座城市的不同之处主要表现在城市的广场、绿地、建筑和路网特征上。而从观察者的描述中,我们可以清楚地看出,他们绝大多数都在说道路、边界、区域、节点和标志物这五种要素,以此作者证明了五种要素影响城市意象的观点。

在这里,我们应该认识到作者当时的归纳主要来源于观察者的反馈,重点描述人们在三座城市寻路的体验。林奇以高效组织现代生活为标准,衡量城市印象的好与坏,这一点符合上世纪60年代美国大城市迅速扩张的需求。他认为如果一个城市具有道路网络方向明确、城市区域之间边界清晰、区域内部有显著标志物等特征,就能够帮助人们形成清晰的城市印象。但不得不说,林奇以效率为基础,定义城市印象的好坏,这种观念本身就是有局限性的。在他之后的城市研究者,不断发掘出城市更为丰富的社会、文化价值。在当下的城市学界更加认同复合的、具有包容性的城市评价标准。

拿书中的三座城市举例,波士顿半岛蜿蜒的道路很可能源于当地的地势和历史,配合具有地方特色的红砖老屋,包含了大量的历史文化信息,但不利于机动车的高效行驶;而洛杉矶规整的路网就是为机动车量身打造的,但道路网络本身以及路边景观缺乏差异,制造了缺乏特征的印象,大大减弱了城市的魅力,不利于人们确定方位。城市印象本身没有绝对的好坏之分,更重要的是每座城市自身的个性和特征。正是由于这个原因,城市才能区别于工业产品而存在。如果单纯以现代生活的高效组织为标准,我们的城市恐怕就要千城一面了。

理解了作者调研的出发点,我们就能更好地理解在他眼中城市印象的实际功能。林奇发现有的城市印象给人直观明确的信息,有的则会让人产生迷惑和不适。根据这些现象,作者进一步推理出城市印象不仅能影响人们的安全感和活跃程度,还能让人们根据已经掌握的信息,指导和预判日常活动。这种影响通过人和城市环境的互动实现。

首先,周边环境的清晰程度很大程度上影响人的安全感和活跃程度。在自然界,识别环境是所有动物基本的生存能力,鸟类和鱼类的长途迁徙依靠的就是这种能力。这种能力一旦丧失,动物会不知所措,很多基本的生存技能也会丧失效力。相类似的,人对城市环境的认知,也会影响基本的安全感。一座城市如果有清晰的结构和鲜明的个性,就会让人觉得安全、舒适;有安全感作保障,人就会更倾向于在城市中开展更复杂的协作,城市也就有机会承载更加复杂多样的活动,收获更旺盛的活力和表现力。反过来,混乱的城市印象令人沮丧,迷路会带来严重的恐惧。虽然经过努力,大部分人都可以在城市中辨析方位,但很多附加的积极意义,比如情感上的满足和舒适、美好的体验、更丰富的活动等是不可以弥补的。

除去影响安全感,城市环境还能对人的认知产生影响。城市环境里除了建筑、道路、设施以外,还包含另外一部分软性的内容,那就是人活动的经验因素,也就是说以往在类似场景重复发生的事情会成为生活经验,会直接影响此时此刻人的判断。举个例子,同样是对城市道路网络的理解,一个在北京长期生活的人可能习惯于用环路和方向来定位,说起“北五环”和“南二环”,他心里就已经有了明确的距离感和方位感;但威尼斯市民对威尼斯城市中曲折交错的道路和河道习以为常,他们的距离感和方位感完全是通过另外一种方式建立的。林奇从组织现代城市生活的角度出发,推崇整齐划一、方向明确的道路网,认为这样的道路系统有助于形成清晰的城市印象。他认为如果人们可以轻松地辨明方向,前往目的地,就能提升活动的效率。

上面为你讲述的就是本书的第二个重点:作者在美国三个城市的调研中验证了城市意象的存在。波士顿半岛、泽西城和洛杉矶的城市印象地图存在很大差异,三者的不同之处主要表现在城市的广场、绿地、建筑和路网特征上,这些事实说明了五种城市意象要素的存在。接着,作者分析了观察者的城市体验,发现清晰的城市印象可以带给人安全感,提升城市运行的效率,城市也获得了更旺盛的活力。既然城市印象如此重要,那么怎样才能创造出清晰的城市印象呢?接下来,我们进入到全书的第三个重点内容:城市印象在城市规划中的应用。

谈到城市印象对设计的影响,就一定要强调一下本书出版时的背景。上世纪六十年代,美国城市正处在战后发展的黄金时期,很多城市比如洛杉矶、纽约、芝加哥等等都处于快速扩张中,汽车和高速公路得到了空前的发展。作者敏锐地意识到,在不久的将来,人们可能会聚集在城市群体中。城市群的地理范围比单个城市大得多,各城市间有密切的经济和交通联系。而当时在世界范围内,所有人都无法想象城市连成片会是怎样一副场景,人们的生活应该如何组织。作者坚信连续、清晰的城市印象一定会在城市群里发挥更大的作用,更有利于复杂的城市生活。因此,设计人员不能任由城市环境自由发展,而需要主动定义城市环境,有意识地设计城市印象。

在这里,作者提出了三条具体的设计方法。了解这些方法,能帮助普通人知道我们的城市是如何被设计出来的,然后,能够更好地组织自己的活动,发现城市的美。

首先,是强化道路的设计。作者认为,道路是城市中最重要的运动网络,是具有统治地位的城市印象要素。加强对道路的设计,能迅速在城市中创造秩序。很多方法都可强化道路的特征,比如沿道路两侧集中布置某种功能、在道路沿线选用统一的装饰细节,有节奏地安排道路开口等。举个例子,作者在书中提到,华盛顿街之所以为人熟知,靠的是密集的商业和狭窄的街道空间,而联邦大街的两侧,树木繁茂的绿化带是那里最突出的特色。不仅如此,一些空间上的安排也能起到显著的作用,比如把道路铺设在有坡度的地段、在道路远方安排可以看到的城市标志物等。

得知了这些设计原则,我们完全可以重新梳理一下每天经过的道路,那些习以为常的路径可以用一种全新的方式去理解。比如,之前我们对上班路途的描述可能类似导航播报:向东骑行两公里,在人民路向南拐,进入解放路,第四个红绿灯向东转,继续前行三公里……而考虑道路系统的特征就会更多地融入一些城市景观:沿着两边种植法国梧桐的道路骑行,直到道路尽头向南拐,穿越一片高层住宅小区,看到右手边一座新建的大型商业中心后向东拐……在体验一个新的城市时,识别与道路相关的特征能够在最短时间内建立起对一个陌生环境的感知。

第二个方法,是注重城市印象要素的形态特征,这个建议是针对全部五种城市意象要素来说的。本书的主旨是强调城市形象的价值,那么作者就引入了一些形式设计的原则。比如我们在欣赏艺术品的时候,会更喜爱图形清晰、主次分明、简明连续的图案。那么,把这些原则应用在城市印象要素设计上,就能更符合人的感知习惯。如果一个区域具有简单的几何形状、内部的建筑样式整齐划一、区域与周边环境联系清晰,那么这个区域一定具有很强的存在感,这种存在感往往体现在较大尺度的、上万平方米的城市片区。比如天津的意式风情区就是一片身处现代城市中心的历史建筑集中区,那里的建筑多是二到三层的小洋楼,整齐地沿着窄马路排列,隔几个路口还会出现小型的广场。这样的描述很容易让人明确一个区域的建筑和环境特征,迅速建立起对一个区域的印象。

第三个方法是关注城市的整体感知。提升城市整体感知有很多方法,比如设计具有丰富细节的城市形象,让具有不同背景的市民都发现自己喜爱的城市要素,满足多样化的城市环境喜好。这里的细节是相对小尺度的景观和设施,比如某个片区种植同样的绿色植物、设置同样风格的护栏、报刊亭、路灯等公共设施等。再比如,在设计新的城市片区时,注意保留原有的重要标志物和道路。这样,即使整个区域的面貌发生重大改变,已有的元素也可以融入到新的城市结构中,让城市印象具有一定的延续性。比如,无论三里屯新建多少新的商业设施,工体一定会作为地标被保留下来,上海的东方明珠也是如此。这种方法更容易让人识别出城市的特征。

从作者提出的三种设计方法中,我们不难总结出作者的设计思路。首先是林奇从真实需求出发的工作方法;其次是要有主动塑造城市印象的态度,让设计师的工作比单纯排布建筑更具价值。同时,我们作为生活在城市中的人,也能从中获得连续、完整的城市印象,同时能够体验到城市之美。

在本书出版后的几十年里,书中提到的设计方法被不断地探讨和检验,就连作者自己也意识到了这本书的缺陷。凯文·林奇在1981年出版了《良好的城市形态》一书,承认了自己在20世纪60年代关于城市居民对城市的理解过于静态和简单,忽略了城市的文化和社会意义。针对“道路”的设计,林奇写道:对于大多数居民来说,在城市中寻路实际上是次要的问题,过于强调秩序会忽略和抹杀城市的模糊性、神秘性和惊奇性。而这些特征,同样是有意义的。针对强化空间元素的形态特征这一方法,也有学者评论,在人对城市的感知中,视觉识别只是一个很基础的层面。把人对城市的理解简化成对城市要素的认识,有些过于强调人的自然属性,无法从本质上区分人和动物的认知。而居民在城市中生活对周围环境的影响,一定会比动物更加积极、主动。在这里,我们充分体会到了城市的复杂性,任何一项城市研究,都要兼顾多方面因素,并深入其中某个维度探索,才能帮助我们更透彻地理解城市,塑造更好的城市。

说到这儿,今天的内容就聊的差不多了,下面,来简单回顾一下今天为你分享的内容。

首先,我们了解到城市意象是城市环境在公众眼中所具有的形式特征。城市里让人产生深刻印象的五类元素,按照从点到面的逻辑可以分为标志物、道路、边界、区域和节点。这五种要素相互联系,同时也具有相对性,根据不同的参考系进行排列组合,是形成城市印象的基础。

其次,我们说到了城市印象要素的发现过程,也就是作者对美国城市印象的案例调查。作者从波士顿半岛、泽西城和洛杉矶的城市印象地图中,验证了城市印象的存在。三座城市的印象地图差异很大,不同之处主要表现在城市的广场、绿地、建筑和路网特征上,集中反映了五种城市意象要素的特征。接着,作者分析了观察者的城市体验,发现清晰的城市印象可以带给人安全感,提升城市运行的效率,城市也能承载更加活跃的城市生活,获得更旺盛的活力。

最后,我们说到了城市印象在设计中的应用。面对美国城市快速扩张以及高速公路网络快速发展的背景,作者主张清晰的城市印象能够帮助我们组织复杂的城市活动。作者提出了三种具体的设计方法,第一种方法是强化道路设计、第二种方法是注重要素的形态特征、第三种方法是保持城市印象的整体性。这三种方法同样能帮助普通人更好地寻路和体验城市。

撰稿:夏晓秋 脑图:摩西 转述:成亚

划重点

1.城市里让人产生深刻印象的五类元素,按照从点到面的逻辑可以分为标志物、道路、边界、区域和节点。

2.清晰的城市印象可以带给人安全感,提升城市运行的效率,获得更旺盛的活力。

3.城市意象在设计上的应用:强化道路设计,注重要素的形态特征,保持城市印象的整体性。