《启功口述历史》 贾行家解读

《启功口述历史》|贾行家解读

关于作者

启功,中国当代著名教育家、古典文献学家、书画家、鉴定家、红学家、诗人,国学大师。

关于本书

《启功口述历史》是由启功述说自己的一生,主要内容有启功的家族、启功的童年和求学之路、启功与辅仁大学、启功与师大和启功的学艺回顾。

核心内容

本书思想核心是:启功是苦命人,但也是好玩的人;他是严谨的大学者,也是潇洒豁达的诗人、书画家;既宽厚温润,又有个性;既文采风流,又一往情深。他的旧体诗词亦享誉国内外诗坛,故有诗、书、画“三绝”之称。著作等身,主要代表作有《启功丛稿》、《启功韵语》、《古代字体论稿》、《论书绝句一百首》等。历任北京师范大学教授,中国政协常务委员、中国书法协会名誉主席、中国佛教协会、故宫博物院顾问等要职。

你好,欢迎你每天听本书,今天我为你解读的这本书是《启功口述历史》。

启功的名字,可以说是现代书法的代名词了。按他的话说是“除了公共厕所,差不多都找我题过字”。于是,在今天的收藏市场,署名启功的真假书画无数。咱们就先从这个署名说起:启功到底叫什么?你也许听说过:他是满族人,而且是真正的皇族:雍正是他的九代祖,他名字里的启,代表他在清宗室里,是从溥仪往下的第四辈。但是,如果谁在信里称他“爱新觉罗·启功”,他会严肃地写上“查无此人”,原封退回。

在这本书的一开头,他解释了这件事:爱新是姓,在女真语里是金,黄金的金;而觉罗是宗室的意思。清朝灭亡后,“爱新觉罗”的含义就不存在了,只是被有些人用来自我夸耀,他觉得这很无聊。他不喜欢被称为爱新觉罗氏,还有个原因:1931年,溥仪当了伪满洲国的傀儡“皇帝”,这是整个满族的耻辱。所以,他晚年公开登报声明:自己就是姓启名功。

启功还不愿意写自传,按他的话说,那是没必要的“温习烦恼”。我要为你讲的这本《口述历史》——还有这期音频涉及到的《启功论学》《启功隽语》《浮光掠影看平生》等几本书——的主要内容,也不是他的个人哀乐,而是他对于师长家人、对民国文化名家的追忆,以及对中国历史、文学和书画的独到见解。但讲述这些问题,还是要贯穿到启功的人生历程之中。

我们最熟悉的启功,是他晚年担任中央文史馆馆长、全国书法家协会主席和北京师范大学教授时的形象:德高望重,幽默随和。不过,在他的人生里,有着各种剧烈的反差:民国大书画家叶恭绰评价青年启功说“皇室贵胄,总能出(如此)风华绝代人物”。这话说得多么贵气?然而,启功自幼孤苦,七十岁前的生活一直很拮据,有诸多不如意,还常年受病痛折磨;人生的最后三十年,又是独身一人,无儿无女。简而言之,真是个苦命人。

又然而,启功却豁达潇洒,什么样的厄运加身,都能被他写成自嘲的诗词拿来逗乐。在那一代老先生里,他是公认最好玩儿的一位。

还然而,启功的本行并不是诗词和书画,而是一位治学严谨的学者,他在大学里教了七十年的古典文献学、音韵学和文学史。做学问时,他考据精密,一丝不苟,还有过目不忘的本领。

再然而,身兼书画名家和大学者身份,师从多位近代学术名家的启功,却只有初中学历。

这么多的转折,是不是已经把你给绕懵了?那我就来慢慢讲:这到底是怎么回事儿?

启功的八代祖是雍正的第五个儿子、和亲王弘昼,曾经和乾隆争夺过帝位。清代宗室的分封继承制度是每一代降一等,从亲王、郡王降到贝勒、贝子,再到公爵、将军。到启功曾祖父那一代,俸禄已经微乎其微,只剩下个奉国将军的头衔。按清朝制度,封爵的人不能参加科举,于是他曾祖干脆辞了爵位,考中进士,入了翰林院,做过主管江苏教育的学政。日后提携教导启功的名士,许多都和他家是几代的世交。

启功生于1912年7月,也就是民国元年,他说“我从来没有做过一天大清国的子民”。启功的父亲在他刚满周岁时就去世了,终年不到20岁,启功也没有兄弟姐妹。他的童年是跟着祖父毓隆长大的。毓隆也是清末有名的文人,21岁就进了翰林院。启功从小跟祖父读书写字,他练字的红模子,是毓隆亲笔用楷书写的,一直被启功保存着。在他十岁那年,毓隆又去世了,家里不得不变卖家产发丧,偿还债务。启功的祖辈都是在清水衙门做官,没有留下积蓄。他祖父的学生们发起了捐款,倡议书里有两句很动人的话是“孀媳弱女,同抚孤孙”,也就是这个家里,只剩下了孤儿寡母和启功的一个姑姑,这个姑姑为抚养他而终生不嫁。他们把募集来的2000银元购买了七年公债,正好够三口人花销和启功读书到18岁。启功读的是有名的北京汇文学校,那是所教会学校,实行中英文双语教学。启功为什么只有初中学历呢?因为他之前没学过英语,兴趣又全在古文和国画上;高中三年里,英语一直不及格,所以只能算高中肄业。

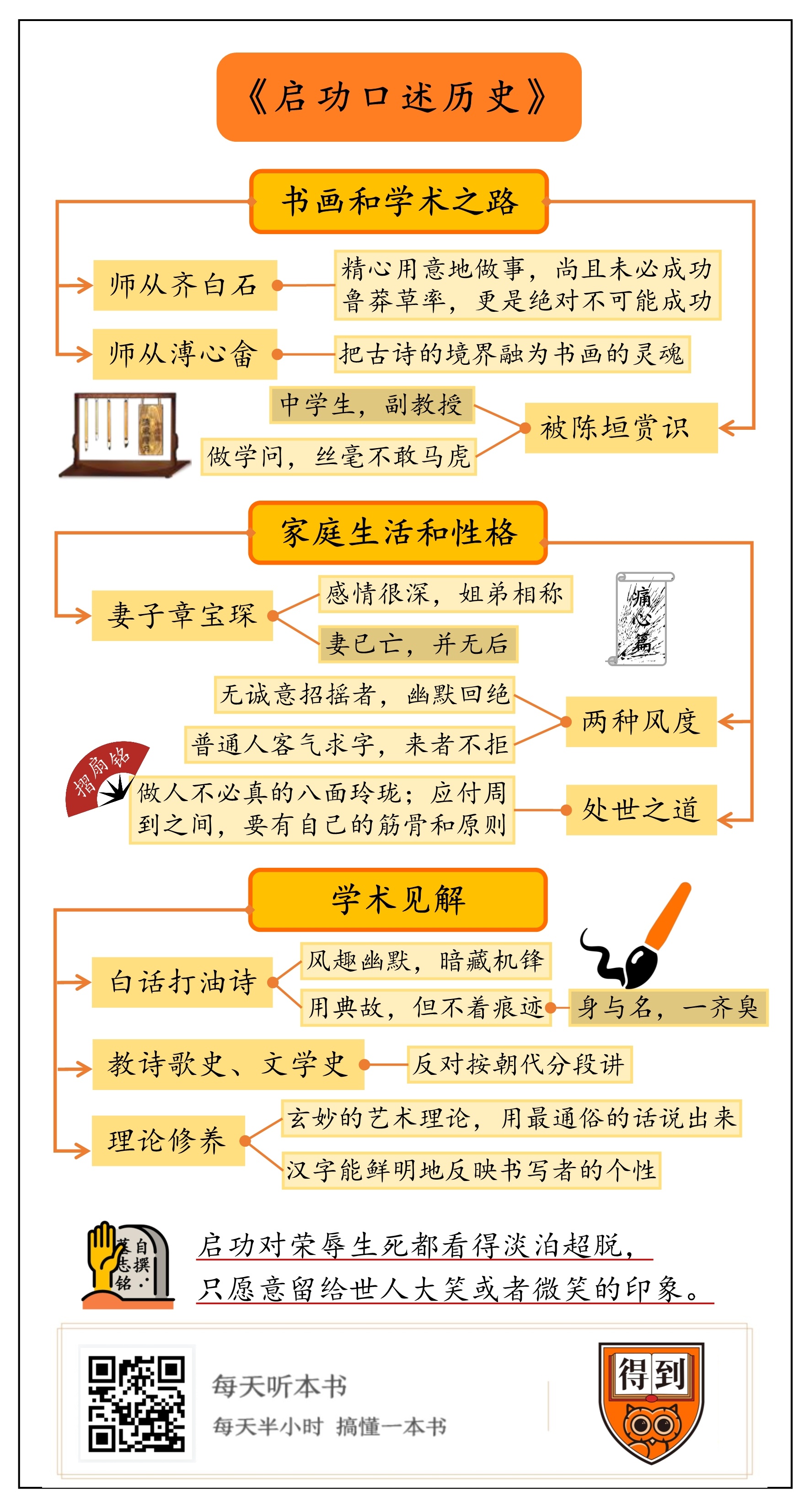

但是,启功在校外学习书画和文史的师承阵容,可就太豪华了。在拜师当时几位有名的画家之后,启功曾经向齐白石学过画。每隔一段时间,齐白石就会问“那个小孩儿怎么好久不来?”齐白石还对他说:写字不用临帖,爱怎么写就怎么写。启功看遍了齐白石的字才明白,原来齐白石曾在临帖上下过苦功,中年时学各大名家的字体是惟妙惟肖的。齐白石那个说法的完整意思其实是:他在晚年想摆脱曾经学过的字体束缚,达到随心所欲的境地。只是对学生说话时,只讲后一半。齐白石的画也是如此,成品毫无拘束,信手拈来,但启功看他现场画才知道:齐白石的那种随意感,也是苦心经营的结果,要事先设计好久。启功说,我当时觉得失望,但老了以后才懂得:精心用意地做事,尚且未必成功;鲁莽草率,更是绝对不可能成功。人生的道理大多如此,岂止写字画画?

启功的另一位大师级老师,是和张大千齐名的溥心畲。要是从前清皇族辈分来论,溥心畲就是启功的曾祖辈了。启功这时十八九岁,在书画界已经有了名气。他向溥心畲学到的,是把古诗的境界融为书画的灵魂。有一次,张大千到北京拜访溥心畲,两个人对坐在一张大画案两边,共同在一张纸上画,这个画两笔,那个接着往下画,互相不说话,完全莫逆于心。他们这样合作地画了几十张,张张神完气足,毫无拼凑痕迹。对已经有相当基础的启功来说,这次从大师过招里看出的门道,胜过了多少课堂教学。这样的眼界和机缘,也是千载难逢的。

值得一提的是,直到这时,启功的志愿还是作画家。有一次,他家亲戚请他画画,特意嘱咐别题字,嫌他的字不好。从这以后,启功才开始勤奋练字。即使到晚年,他的老朋友也说:启功的画比字更有收藏价值。他的书法作品传世多,是因为求书画的人多,写字比较省事儿。

那么,启功为什么没有走书画家的道路?他又是怎么凭初中学历,到大学里去教书的呢?从少年起,他曾祖父、祖父的门生们,为他请了许多著名学者,教他文学历史、音韵学和书画鉴定等等学问,让他打通了传统学术的门类。最后,这些师长们把他介绍给了北京辅仁大学的校长、史学家陈垣,陈垣很赏识启功的学问和文章,安排他教辅仁附中的一年级国文。有人提出,启功的学历太低,不能在中学任教,陈垣就又安排他去教美术。1938年,启功才正式进入了辅仁大学国文系任教。1952年,辅仁大学和北师大合并,直到九十岁高龄,启功一直没有离开这里的讲堂。

史学界有个说法:陈垣的学术地位,可以和陈寅恪、吕思勉、钱穆比较,启功跟随陈垣三十多年,是他认可的四大学术传人之一。陈垣在治学上,是有名的较真,从来不放过一个字。启功说:做历史考证,很大的问题,往往就在一字之间解决。比如,有一批关于编修《四库全书》的书信史料,只有日子,没有月份和年份。陈垣在里面找到了一个下雨的“雨”字,通过写信人当时在热河行宫的信息,就从热河的气候记录里,计算出这批信件的大部分日期,从而解决了一系列史料问题。

陈垣对启功说:写学术专著不要忙着发表。这好比刚蒸的馒头,要把热气放完了才能吃。学术手稿还要分别送给水平高于自己、和自己相当以及不如自己的人看,从不同角度得到反馈,再做修改。启功是直到51岁那年,才过了老师这一关,发表了第一本专著。他回忆:当时八十多岁的陈校长,前言不搭后语地历数了清代许多大学者的年纪,最后对他说:“你好好努力啊!”启功愣了片刻,差点落下泪来。原来陈校长此时的心情,如同看着自己浇灌了二十多年的小草终于结了籽,想要喊别人都来看一看。

所以,启功虽然生性诙谐,爱开玩笑,做起学问来,却丝毫不敢马虎。1971年,启功被借调到中华书局校点二十四史。参与这个工程的,都是全国研究各朝历史的专家。启功本来教的是文学史和文献学,不是搞史学的。二十四史不包括《清史稿》,但在这套全书里,肯定少不了。可是《清史稿》里的满文人名、地名和各种八旗制度太复杂,做校点时,标点很容易点错,一直没有专家认领,才有人推荐了他。启功说:这些对我来说,倒是从小耳熟能详,属于小菜一碟。这项工作,他一直做到了1977年,这也是他从1958年被错划“右派”之后,过得最稳定、最顺心的一段。

我们刚才说了启功走上书画和学术之路的经过。下面,就要说一说他的家庭生活和性格了。

1932年,在母亲的包办下,启功和比自己大两岁的章宝琛结婚。两个人的感情很深,以姐弟相称。启功从年轻时就在大学任教,有很多女学生,外界的谣言也多。章宝琛说:“我没能替元白(启功字元白)生育一男半女,是我对不住他。”启功说,她的善良,连来嚼舌根子的人都感动,我又怎么能做对不起她的事儿呢?五十年代,启功的母亲和姑姑相继病倒,为了应付政治运动,不得不在外奔波。家里就靠章宝琛一个人照顾,累活儿脏活儿、端屎端尿,都落在她身上。启功说:要是只熬几天还好办,但她是成年累月的劳碌,看着她日益消瘦,我心痛至极。母亲和姑姑送终发丧之后,我无以为报,只有请她坐在椅子上,恭恭敬敬地叫她一声“姐姐”,给她磕了一个头。

章宝琛文化程度不高,但启功在文革中要毁掉自己手稿时,她却冒着风险都给保存了下来,因为她知道,手稿对丈夫有多重要。1975年,章宝琛因病去世。启功写了许多悼念的诗文,其中有20首《痛心篇》,用的是最直白的词句,可以说一字一泪,像“相依四十年,半贫半多病。虽然两个人,只有一条命。”“我饭美且精,你衣缝又补。我剩钱买书,你甘心吃苦。”“今日你先死,此事坏亦好。免得我死时,把你急坏了。”“枯骨八宝山,孤魂小乘巷。你再待两年,咱们一处葬。”虽然不像苏轼悼念妻子写的“料得年年断肠处,明月夜,短松冈”那么迷离凄美,却另有一番深沉真切。

另外,启功还有一样苏轼比不了。从八十年代起,按他的自嘲,他“贼星发亮”“名利双收”,自然也就有无数人来劝他再婚,还有登门毛遂自荐的——这也不奇怪,他既没有儿女,身体又不好。而启功一律拒绝,公开说:自己早就把双人床换成了单人床。此后的三十年里,他一直在章宝琛侄子的照顾下独居生活。

文革期间,启功工资停发,夫妻俩是靠学生和老师陈垣的接济,借住在妻子弟弟家。八十年代时,他说:如今,抚养我的母亲和姑姑不在了,提携我的陈校长也不在了,连和我共患难的妻子都不在了。我不知道挣来钱还有什么用。我现在不敢吃好的,不敢看好风景,我觉得自己该过一种更苦的生活,才对得起他们。1992年,他把自己的200万元书画收入以陈垣的名义捐给了北师大。

66岁时,他写了一篇墓志铭,也就是今天启功和章宝琛合葬墓前上的三言铭文,还是他一贯的诙谐口吻:“中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿。八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”大俗实雅,暗藏着谐音和典故,音韵安排也很巧妙,比如尾音全押在了第四声上。

刚才说的话题有点儿沉重,没让你感觉到启功好玩儿的那一面。下面,我再来给你说说他那些趣事,和背后的性格。

启功晚年时,担任了许多重要的社会职务,除了前面说的中央文史馆馆长、书法家协会主席,还有全国政协常委、国家文物鉴定委员会主任委员、西泠印社社长等等。他退任时,有关部门征询他对继任者的意见,他回答说“抓阄吧”。记者来问,他说:占完了茅坑,就起来走人。谁会等在边上看看下一个是谁?

启功表面上是游戏人间,实际上是历经了悲欢离合,已经把荣辱乃至生死都看穿了,看破了。这表现为两种风度。有个地产商借活动机会,准备了笔墨纸砚,非让他给楼盘题字不可,启功把脸一沉,说:“你准备好了笔我就要写?那你准备了棺材,我也要往里躺吗?”有个空军高级将领的秘书,上门亮出名头,要求启功写字。启功认真地问:“我要是不写,你们不会派飞机来炸我吧?”秘书摸不着头脑,连忙说“哪里,哪里。”启功说:“那我就不写了。”启功说,凡是此等招摇者,必无诚意。有些内容,他也不写,有人想请他写“难得糊涂”,他回绝说:我向来不写这四个字。郑板桥有现成的,复印一份就是了。我看你这样的人也够糊涂的了,这都什么年代了,还装糊涂?

而他的另一面是:普通人客气地来求字,他向来来者不拒。接送过他的司机师傅,他都拉进屋里,主动地写字相送。看到仿冒他的书画,他有时开玩笑说“写得比我好”,“人家的字伪而不劣,我只是劣而不伪”。有时候,干脆承认是自己写的,他觉得:这些人为生计所迫,有情可原。还说:他要是当面向我借钱,我也会借给他。

启功在一首《摺扇铭》里有句话,叫“既有骨,又有面,割方就圆未及半”,说得就是自己的处世之道。折扇展开来是圆的,但不到完整的半圆,如同做人不必真的八面玲珑;应付周到之间,要有自己的筋骨和原则。

世人都赞叹启功正直宽厚、胸怀博大,当年的文化圈,曾经有句话叫“人无完人,启功除外”。但他自己说自己:只是因为胆小,一直在守着教训和警戒。“七·七事变”以后,他找不到工作,有个长辈看他家里实在艰难,就介绍他去日本人控制的伪政府里当了三个月的办事员。这件事,他到五十年代才敢告诉陈垣校长。陈垣是几乎不批评下属和学生的,听到这里,说了一个字“脏!”启功把此事郑重地记在了这本《口述历史》里,他说:这是我的一字箴言。从此,我再也不能做不清不白的事。

好,介绍完启功的经历和性格,该来给你说说他的学术见解了。这部分不太好说:因为认真起来的启功,讲得都是古籍整理、音韵学、宗教史这类学术问题,写到纸面上,都不太容易看懂。我的办法是,在字里行间,寻找他独特又简明的洞察说给你听。这些观点,就像启功的打油诗,风趣幽默,暗藏机锋。

说起诗来,启功不是只有那一种风格。他的诗词是童子功,从小就能写出严整典雅的诗词来,他刚上学的时候,写的《咏柳》诗是这样的:“如丝如线最关情,斑马萧萧梦里惊。正是春光归玉塞,那堪遗事感金城……”年轻时代,他模仿起唐人的空灵悠远来,可以乱真。到晚年,启功写诗嬉笑怒骂,挥洒自如,喜欢把口语俗字嵌入规范的格律里。他说:这就叫“顺口溜”。诗三百,汉乐府,大多也是当时老百姓的顺口溜。杜甫的“昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方”,就是盲人说唱的唱词风格。他对古代诗歌风格,做过一个大致的概括:“唐代以前的诗是长出来的,唐代人的诗是嚷出来的,宋代人的诗是想出来的,宋以后的诗是仿出来的。”这是什么意思呢?唐代之前的诗歌风格,以质朴天然为主流,所以叫“长”出来的。唐人作诗,往往出于无心,没有那么多顾忌,像是叫嚷出来的。宋代的诗倾向说理,经过深思熟虑,所以是想出来的。宋代以后,就是在模拟之前各个历史阶段了。启功则是自成一派,他所做的,是当年胡适想做却没做成的通俗白话诗。启功的“顺口溜”里,其实也用典故,但不着痕迹。他那首《自撰墓志铭》的最后一句“身与名,一齐臭”,用的就是佛家“臭皮囊”的典故。启功说:写诗用典,目的不是炫耀学问,而是把事物压缩成信号,供读诗的人联想和检索。也可以说对比喻的简化。无论压缩还是简化,目的都是把诗歌意象作为集成电路,放到对方的脑子里。

启功教诗歌史、文学史,一直反对按朝代分段讲,他认为这会让教师的眼光变得狭窄和割裂,讲不出文学独立于政治历史、相互作用的复杂过程。我们前面说了,启功的史学修养深厚。他读遍了中国历史,填了一首词,是这么说的:“古史从头看。几千年,兴亡成败,眼花缭乱。多少王侯多少贼,早已全都完蛋。尽成了,灰尘一片。大本糊涂流水账,电子机,难得从头算。竟自有,若干卷。书中人物千千万。细分来,寿终天命,少于一半。试问其余哪里去?脖子被人切断。还使劲,龂龂争辩。檐下飞蚊生自灭,不曾知,何故团团转。谁参透,这公案。”你看,“试问其余哪里去?脖子被人切断”这样的话,半开玩笑,半是沉痛,仔细思考,正史里的帝王将相,真的不过如此。启功对历史的反讽,也有种学术之外的通透,他说:后世记录帝王事迹的史书叫“实录”,这名字就可笑。人天天吃饭喝水,没有说我“吃真饭,喝真水”的,因为不用说。给史书起名“实录”,是因为害怕大家怀疑它不真实。而所谓实录,从第一行帝王的徽号开始就是骗人。无论多昏庸愚蠢的人,都要被奉承为什么“文帝武帝”。

启功最广为人知的身份是书画家,研究古文献和历史,对书画有什么帮助呢?还真是有。启功不仅能创作,也是国内书画文物鉴定的权威。他从十几岁起,就跟着老师们到故宫里看真迹,再和自己读的史料对比。天津博物馆曾有一张藏品,据说是北宋画家范宽的画。启功看了一眼就说是假的,他说:这画的落款是“臣范宽”。范宽名中正,字中立。因为性格宽厚,当时的人才叫他范宽。这么署名,相当于在献给皇帝的画上题自己的外号,这怎么可能?

很多书画家有天才和功力,但没有启功那样深厚系统的理论修养。而且启功还有个特殊本领:他可以把从古至今那些玄妙的艺术理论,用最通俗的话说出来。他说:汉字有个特殊功能,就是能鲜明地反映书写者的个性。有人为了临帖不像而烦恼,大可不必,完全像的话,签字都一样,银行也不答应啊。从古至今那么多的书法流派,就是这么来的。古人都说“书之妙在于执管”,也就是握笔方法至关重要。有人问启功是不是这样。他回答:这是很难服人的。比如你上街买包子,谁管那厨师是站着捏的还是坐着捏的?怎么握笔,都有自己的道理,最终要看的是作品水平。如果哪天研究出古代书法家的执笔法和今天不一样,我们怎么办?有些人写草书写得张扬丑怪,自以为是风格。启功说:草书像开得快的公共汽车,某些站没有停,但所走的路线大体一致,不能胡来。动感和激情要在点线上。点线不到位,就只能看到白纸黑蛇狂舞乱作。晚年时,有人问启功是怎么练字的?他说:最主要的是认真临帖。上街时,看到路旁哪个店铺招牌写得好,就停下来看看是怎么写的,为什么好?原来这几笔是这么安排的,就记住了。来人问这是你什么时候的事儿呢?启功坦然地回答:我现在也是啊。

这就是他留给世人的印象:透彻通达,绝不装模作样。但我总觉得,启功的达观和嬉笑之下,还有一种超越悲凉的心境。我也不故弄玄虚,用他的故事来说明:启功在66岁写墓志铭,是因为身体向来就不好,有各种慢性病,经常进出医院。他的诗里有一小半是写自己最近得了什么病,用的什么治疗方法。他也最理解病人,他的一位历史学家好友患了膀胱癌,做了切除手术。别人探望时都勉强说些宽慰的话,启功来了说:“祝贺你啊,你现在更像太史公司马迁了!”这位历史学家听了哈哈大笑。启功九十岁时,有个老同事去医院看他,见护士正在给他带氧气罩,启功此时已经近乎双目失明,还不忘开玩笑说“不用戴,我不咬人,从来不咬人。”大家笑过走了,同事问他的感觉到底如何,启功悄悄说:“我现在浑身都疼。”

好,今天这本《启功口述历史》,我就先为你介绍到这儿。今天,我大致为你讲了启功的经历和性格。如果你对书画感兴趣,你可以在得到的电子书频道里找到《启功给你讲书法》《学术启功》;如果你想读他的诗,他有一本《启功韵语》,音韵的韵;想要知道他风趣幽默的一面,除了这本书,还有一本他的弟子们编辑的《启功隽语》,隽永的眷。

启功是苦命人,但也是好玩的人;他是严谨的大学者,也是潇洒豁达的诗人、书画家;既宽厚温润,又有个性;既文采风流,又一往情深。启功对荣辱生死都都看得淡泊超脱,只愿意留给世人大笑或者微笑的印象。

那么,我们就最后再来读一遍他的《自撰墓志铭》吧:“中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿。八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”

撰稿、转述:贾行家 脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

精心用意地做事,尚且未必成功;鲁莽草率,更是绝对不可能成功。人生的道理大多如此,岂止写字画画?

-

“唐代以前的诗是长出来的,唐代人的诗是嚷出来的,宋代人的诗是想出来的,宋以后的诗是仿出来的。”

-

草书像开得快的公共汽车,某些站没有停,但所走的路线大体一致,不能胡来。动感和激情要在点线上。