《同舟共济》 曹星原解读

《同舟共济》| 曹星原解读

关于作者

曹星原,美术史博士,加拿大英属哥伦比亚大学美术史系教授。先后在中国美术学院、中央美术学院、斯坦福大学求学。现从事中国古代和当代美术史研究和教学。

关于本书

这本书是曹星原老师的代表作,也是这个领域内的权威著作。从全新的学术角度出发,探讨这幅名作的内容、风格、创作年代以及内在含义。在历时十余载的研究中,作者仔细考察了《清明上河图》画面中的诸多细节,联系宋朝的经济与历史背景,深入分析了卷末跋文,并梳理了众多宋代文献。最终,通过对画作内容的重新论证和对其成画的时间与原因的考察,认为《清明上河图》试图表现的是,在北宋中期社会风暴突发的背景下,新兴沿河市场的风貌以及变法与漕运带来的繁荣,同时表现了统治者“上善若水”的治世观念和愿与民众同舟共济的精神。

核心内容

《清明上河图》这幅画说的是北宋中期,随着新兴城市和漕运的繁荣,社会出现了很大的变革,酝酿了一场场巨大的社会风暴。这张画还告诉我们,风暴之中,社会的各个层面,不管是平民还是贵族,都应该同舟共济,这样才能保证国家和社会的安定。这也就是这本书的副标题所说的,北宋社会的冲突与妥协。

你好,我是曹星原,欢迎每天听本书。这期音频我为你解读的是《同舟共济:〈清明上河图〉与北宋社会的冲突妥协》。

听到这儿,你可能就笑了,这是曹老师你自己的书。是,这期节目我就是想讲一下我自己的这本书。在我看来,《清明上河图》这幅画说的是北宋中期,随着新兴城市和漕运的繁荣,社会出现了很大的变革,酝酿了一场场巨大的社会风暴。这张画还告诉我们,风暴之中,社会的各个层面,不管是平民还是贵族,都应该同舟共济,这样才能保证国家和社会的安定。这也就是这本书的副标题所说的,北宋社会的冲突与妥协。

这本书在2011年一出版就引起了国际上的关注,英国的 BBC 电视台曾经几年不懈地从加拿大温哥华追着我,要我介绍这本书。到了2015年,凤凰卫视的《锵锵三人行》节目又约我讨论这本书。

在我开始研究这件作品的时候,学术界普遍认为《清明上河图》是一张表现北宋徽宗时期,清明盛世的画。但是,我用了多年的细读和不懈地对文献的追踪,才发现这幅画原本不是在描绘欢庆盛世,相反,这件作品通过对漕运、市场和酒肆的描绘,委婉地表达了复杂的社会状况和问题,影射了它背后深层的宫廷问题。

所以,经过不下十次的来回改动,对作品的理解,最终我给这本书起名叫“同舟共济”,说明了尽管这件作品描绘的是城市的繁荣和热闹,但是社会的冲突与危机也同时存在,因此需要“同舟共济”。

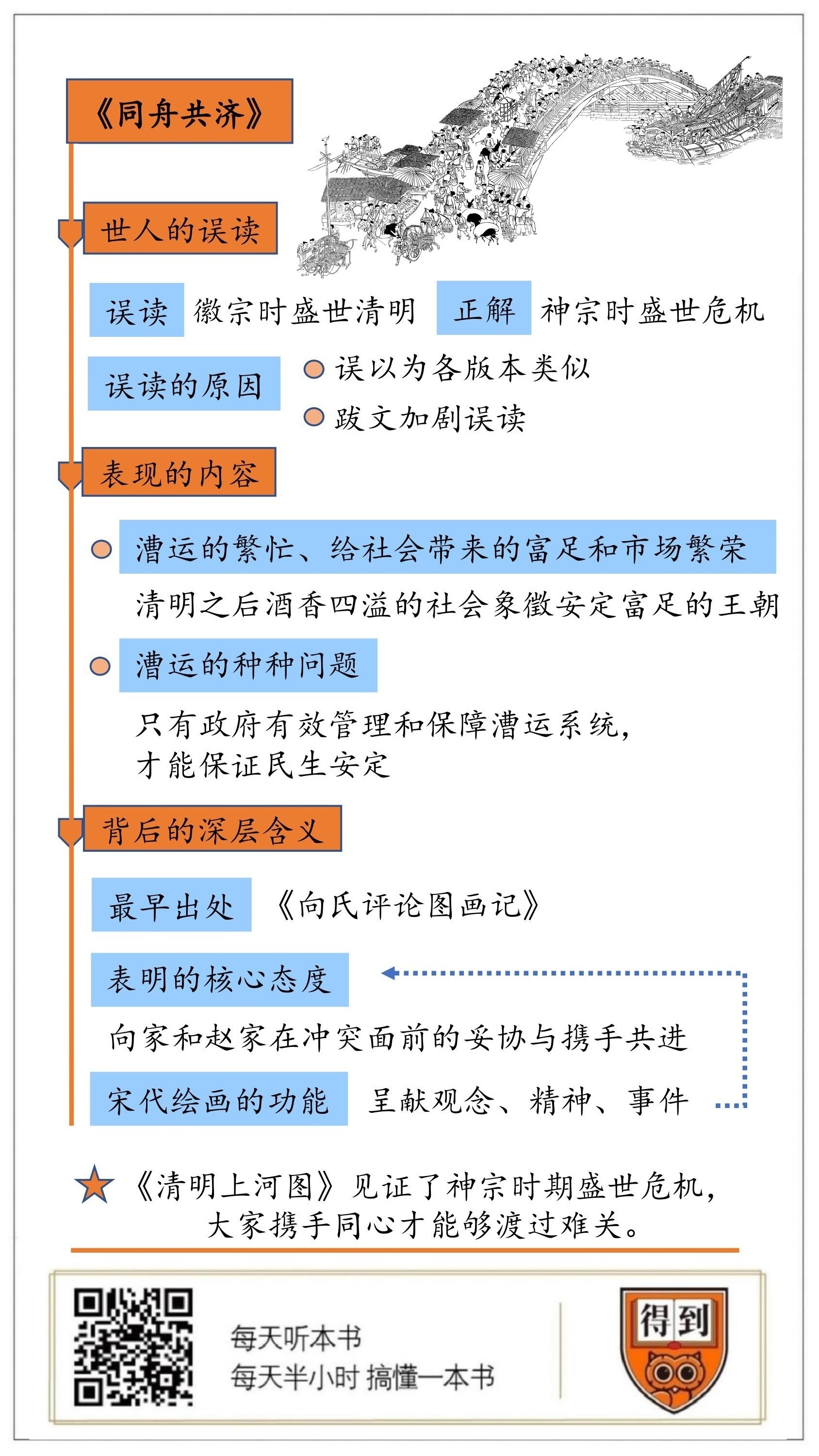

我是怎么得出这个结论的呢?作为作者,在这期音频我会通过三个部分跟你聊聊我写这本书的思路:首先是我发现了什么问题,那就是我发现了大家对《清明上河图》的误读。其次,是我细读这幅画之后,分析出了《清明上河图》表现的是什么内容。第三,就是通过这幅名画,我要带着你了解宋代绘画的实际功能,然后告诉你这幅画背后有哪些更深一层的含义。

只有把这幅画放到它出现的真实环境中,包括艺术的、政治的、文化的、社会的,才能有效地理解其中隐含的层层深意。这种读画的方法,对你理解《清明上河图》和其他古代绘画作品都非常重要。

第一部分,我先来讲讲,为什么说之前大家是误读了《清明上河图》。

你知道吗,从北宋到明清,流传在社会上的《清明上河图》有上百件,但是这众多都叫《清明上河图》的作品可以分为两个版本。一个版本,就是市面上流传比较多的版本,也就是以仇英的《清明上河图》和现在收藏在台北故宫的《清明上河图》为代表的,描绘清明盛世的作品。

从元末明初起,对《清明上河图》的记录明显增多。我有一个来自台湾的博士生的论文,研究的就是明清时期的《清明上河图》。她发现,明代中期突然爆发式地出现了各种各样的,几十个《清明上河图》的摹本,就是根据某个版本复制的作品。这些都是在描绘、讴歌清明盛世,清明节的风俗,比如扫墓、踏青、出游、野餐。

明代的苏州非常繁荣,对历代名家艺术作品的收藏需求量很大,因此大批看起来很有名头的作品,都是那时的摹本或赝品,俗称“苏州片”。这些苏州片大多是“高头大卷”,并且都钤上各代帝王收藏印,和历代大收藏家的印记。

一般地来说,判断苏州片的诀窍很简单:凡是高头大卷很漂亮的画,钤满令人倾羡书画流传印章,但又几乎没有任何记载的,或者只有明代以来的记载的作品,基本上都可以首先考虑它是不是苏州片。比如2017年炒得很火的《千里江山图》。

我在前面介绍过了《清明上河图》流传在明清的版本,另一个版本则只有孤零零的一卷,也就是我在这本书里研究的,学术界称它为《石渠宝笈》三编本。这张画进了清宫时间应该比较晚,收入了《石渠宝笈》的第三编,除了美术史学家,不为一般人所知,但是乾隆皇帝一直非常喜欢这件作品。我们怎么知道他对这件作品的喜爱呢?因为这件作品的储藏地是延春阁,也是乾隆皇帝童年住过的地方,他当上皇帝之后,就把这里当作收藏他最喜欢的宝物的地方。《清明上河图》就一直藏在这里。

末代皇帝溥仪离开故宫之前,延春阁被烧毁了,这张《清明上河图》也跟着消失了。直到1958年,著名的书画研究大师杨仁恺先生经手清点东北的一个地下室里收藏的苏联红军从伪满洲国缴获的书画中,居然发现了《清明上河图》。原来宣统皇帝溥仪早已把藏在延春阁的许多作品偷偷地以赠送给他弟弟溥杰的方式带出了故宫。当内务府发现故宫藏品数量短少,准备再次清点故宫的物品前夜,也就是1923年6月26日晚9点多钟,有人放了一把火烧把建福宫,烧成一片灰烬,因此也毁掉了往宫外私带书画的证据。《清明上河图》就是这时让世人看到了它惊人的面貌。1959年,这张画被调到北京参加庆祝建国十周年展览,并最后由文化部决定不再送回东北。

至此,《清明上河图》再次、终于回到了故宫。

虽然在1958年这件作品就已经在不同的出版物上与大家见面,但是由于出版的印刷画面比较小,质量又比较差、看不清楚,所以学者们就根据文献记录或是其他理由解说,这件作品画的是清明时节的扫墓活动、或是清明盛世的赞美等等。

这些误读产生的原因主要在于学者们按照前面说的那些苏州片的版本,或者是仇英根据外面流传的版本,或者是再早一些的版本所做的《清明上河图》去解读了我们所说的珍贵的宝笈三编本,并且以为,后来的各种《清明上河图》都是在宝笈三编本这个原本的基础上演绎出来的。说得坦率一点,很多人只是耳闻,或者是听说过,但是并没有亲眼建过这张原画。

我到了美国开始在大学执教,教中国美术史。由于教学的需要,我在上世纪90年代从故宫购买了宝笈三编本《清明上河图》的高清反转片,并通过学校电教研究部门把它转换成高清电子图像。这也是有史以来,数字媒体第一次转换中国绘画。于是我第一次有机会仔细地、一寸一寸地考察这张原图,并与同事把十几张反转片连接成电子手卷的模式,在电脑上建模成为史上第一张电子版的手卷。

通过仔细查看每一个细节,我发现我在画面所看到的和以往的学说对这张画的解释完全不同。

最先让我觉得惊讶的,是《清明上河图》描绘的主题并不是清明盛世,连清明节都不是。因为我在画面上找不任何表现清明节各种习俗的痕迹,不管是扫墓、踏青还是野餐。这张画里也完全没有讴歌盛世,粉饰太平的意图。尤其令我震惊的是,在这幅作品的最核心处,也就是这张画的正中间,也就是一般是表达主题的地方,出现了一个不和谐的声音。这个不和谐的声音来自桥下正要相撞的两条大船。这一点我在后面会进一步详细的解说。

其次,我发现这张画的一切信息和流传历史完不清晰。比如,这幅画什么时候画的?有人说南宋,有人说北宋。是南宋还是北宋?这差别很大了。

其次,这张画是谁画的?我们都知道是张择端画的,这个信息来自《清明上河图》的第一个跋,也就是金代人张著在跋中说,这张画是张择端画的。但是宋代的《宣和画谱》以及其他那时的一切书籍文献中,都没有关于张择端的资料,这看起来很奇怪的。

另外,这个作品是给谁画的?由谁保存的?怎么流传下来的?围绕这张画有很多故事,但是最重要的部分却是谁也无法回答的。而后来的许多关于这张画的故事,都说是从这件作品的跋上演绎或推理出来的。

所以,我在《同舟共济》的第一章里面主要讨论的内容就是回答这些问题,我梳理了1958年之后关于《清明上河图》的各种研究,和1958年之前关于《清明上河图》的种种记载,对比细读原画之后的看到的内容,特别是我重新考察了附在画后面的各个时期的跋文后,我发现:如果后世的那些画是直接临摹的宝笈三编本,它们应该在更大程度上是相互吻合的。但是实际情况是,宝笈三编本的《清明上河图》画的不是清明节,也不是清明盛世,而后世的各种各样的《清明上河图》画的是清明节、清明盛世、清明扫墓、踏青、唱戏等等,这说明在这两种《清明上河图》之间有一个断层。

所以,宝笈三编本《清明上河图》这张画,和后来演绎出来的这些版本之间没有直接的关系,他们表现的主题、内容,也是不同的。但是对《清明上河图》普遍的认识,却把这两幅画混为一谈。显然,重新解读这幅画,就是首要任务,因此这就进入我要说的第二部分:清明上河图到底描绘了什么?

《清明上河图》描绘的内容在画面上其实直接就可以看出来,那就是漕运的繁忙,以及它给社会带来的富足和市场繁荣。

从头到尾仔细推敲《清明上河图》,你会发现画里画了很多店铺,尤其是酒铺特别多,这些店铺都是沿着河流建成的,说明他它们是因为漕运而兴盛发展起来的,这样的景象在北宋也可以找到对应的记载。这种河市,就是沿着河流和运输的需要建立的市场,是由于城市的流动人口才出现的,是给这些流动人口服务的市场。所以说,《清明上河图》展示了一个沿着河而建成的新兴的市场文化,贩夫走卒是这种文化里的主人公。

为什么这么说呢?这就要回到北宋东京汴梁,也就是开封的地理、气候环境来讲。在北宋前期,清明这第一天开始暖起来了,天气清丽明朗,非常好。可是这时候没东西吃,去年的粮食都吃完了,新的粮食还没有长好。小麦等等这些最早的农作物刚刚开始出现一些谷浆,就是麦粒里面才开始出现有一点点鼓起来的痕迹,离能吃还远着呢。

这个时候的农村是非常饥饿的,社会是非常饥饿的。古代社会,饥饿是造成社会动荡的最大的问题。这就需要政府组织、调度来解决饥饿问题,也就是从南方把粮食运送到北方。因此,按照宋代对气温和气候的权衡考虑之下,决定了在清明这个节气的第一天,打开运河通往黄河的的闸口,让黄河的水灌满运河。

在宋代,清明节前很多船就已经停泊在安徽那一带等着,等到黄河的水一开闸,水进来了,运送粮食等等物资的船,就逆流而上,一两天就到了开封。

为什么要在清明那一天开闸呢?那是因为黄河是要经过河套地区,也就是鄂尔多斯地区,那里的冬天很冷,黄河水流经那里也会结冰。如果在清明节前开闸,天气还冷,冰没化,水和冰同时冲下来会把汴河冲坏,把河堤冲坏,毁坏城市、桥梁,人的生命和财产都要受到威胁。这就是“清明”跟漕运的重要关系。

所以说,从表层来看,《清明上河图》确实表达了对北宋经济的富庶,但是从深层来看,它隐含的是漕运解决了饥饿这个基本的民生问题。清明之后酒香四溢的社会就象徵了安定富足的王朝,只有政府有效地管理和保障漕运系统,能够把粮食源源不断地从江淮送到中原,才能保证安定的民生。

你可能会问,为什么其他研究者没有发现呢?那是因为我查了历史,发现这种情况到了北宋神宗时期之后,清明和漕运的关系就不存在了。那时候,为了让经济更加繁荣,就需要治理汴河,提高它的运输能力。于是,宋神宗开始了汴河改道的壮丽工程。这个工程完成后,汴河就不需要关闭入水口,也就不需要在清明第一天开闸了。所以后来的人,就忘记了清明河漕运的关系,以至于不到百年之后的南宋和金朝的人,都不知道这幅画“清明”两个字的真正含义。

但是,我们今天对于《清明上河图》的解读,基本的材料都是这些金朝和南宋之后的跋。这些写跋文的人,其实并不了解北宋,也不了解开封,而跋文上的内容,有时候反而转移了研究者的视线,加剧了对这张作品的误读。而后人则根据一向的历史偏见,就演绎成是这张画的目的在于批评徽宗时期的社会。

还有人编故事说,这张画是张择端送给宋徽宗的,为了隐晦地批评徽宗。我们在一切文献中连张择端都找不到,不知这位学者如何编出来徽宗治下的张择端,居然胆敢送批评皇上的画给徽宗。

我们细看画上的跋就明白了。画上的第一个跋是张著写的,这个张著不是南宋人,而是金朝人,他本人并没有去过北宋的开封,他对开封的感情是因为他的祖父曾经在那里做官,跟他常常谈起开封。张著写他的跋的时候是1185年,而北宋的灭亡是1127年,也就是在北宋灭亡58年之后,张著才看到这张画。

58年,你想是多漫长的日子。我来做一个不恰当的比喻吧,新中国建国是1949年,加上58年,就是2007年。你想想,2007年的人们讨论自己没去过的民国的一个城市时,能有多少真正的感受。他们对民国的记忆能清楚么?特别是北宋亡了,开封也被金人彻底毁了。因此张著所谈的一切并不是基于亲身经历的对北宋开封的理解,他只是在跋中说,他在《向氏评论图画记》里读到这张画,这张画是向家的宝贝。其余一切关于这张画的信息,可能都是他从向氏评画一文中得到的。

为了寻找以往的解读的误区,我必须从他们所依据的“跋文”入手。这张画上有好几个跋,我仔细地读了金朝的每一篇跋,发现有几点值得注意。

第一,跋文里说这件作品描绘的是虹桥和汴河,以及繁华的阁楼、酒肆,这跟我们看到的是一致的。第二,从来没有人说这件作品不完整,也没有人提到后来流传的另一个版本中典型的景致。第三,只有一篇跋提到这这幅画可能是描绘宋徽宗时期生活的作品。第四,也没有人说是张择端画了献给皇上的,更没有直接提到这张画隐含了批评。

所以,我认为跋文并不能作为理解《清明上河图》的依据,我们需要重新考虑这张画到底是不是徽宗年间的,它要表达的到底是什么。而这些跋也给我们提供了两条重要的线索,第一就是张著提到,这张画最早是在《向氏评论图画记》里记载的,而且提醒读者要把它视为珍宝。

第二,从几篇跋文的间隔时间来看,这幅画在150多年中完全不为人所知。那么,我们面对的问题应该是,这么重要的一幅作品,为什么在两宋期间只有向氏的人知道,而且还特别重视,把它视为珍宝?下面我们就进入第三部分,就是真正地考虑宋代人出于什么原因来制作美术作品。

在回答这个问题之前,我们需要明确一个前提,就是宋代时,绘画的功能和今天是不一样的。

首先,我们不能面对任何一件古代的作品都说,这是一个非常漂亮的艺术作品。是,有些图画艺术造诣很高,但它原来不是为了当作艺术作品而创作的。它们就像你看到一个工程师画的工程图,尽管它有很高的艺术性,但它不是像今天这样,为艺术而艺术的,作为艺术家个人表现的艺术作品。纯审美这个概念在当时是没有的,这是现代艺术的观念。

那时的艺术作品是要表达一个精神,或者是记录一个事件。这种图画有很多类型,里面的写景不一定就是写实景,写景是要写出某种观念,比如皇帝的观念,或者道家的观念。

我翻阅了很多材料之后,发现宋代绘画当中有一个概念叫今体画。我也在书里证明了,今体画就是《清明上河图》的这个风格。今体画是什么呢?就是那个时候的“当代绘画”,画里画的是当时的人,当时的风俗,画得很逼真、很写实,画的是当下最活生生的生活,所以叫今体画。

和它相对的是一种有古意的画,也就是模仿古代风格,带有古意的画。今体画在徽宗时期就消失了,就不再提了,因为他喜欢模古的宣和体。所以仅仅从风格来看,《清明上河图》都不会是徽宗时期的作品。

而宋徽宗的父亲,也就是前面提到的那个改造了汴河的宋神宗,他也喜欢画。他还让过北宋著名的画家郭熙用山水画装点了他宫殿的几乎每一面墙。郭熙的画,你仔细去看的话就会发现,那些局部的人,比如撑船的,一对抱着孩子的小夫妻,和《清明上河图》里的人物风格很接近。在人物刻画和房屋的刻画上,郭熙用的也是今体画。所以后来郭熙不受徽宗的欢迎,很可能是他的风格属于比较朴实的今体画。

所以说,从这张画产生的社会背景来看,不管是今体画的兴衰,还是汴河改道的问题,种种迹象都表明,这张画最有可能是神宗时期的作品。

其次,我们面对古代的巨幅作品决不能随口就说:这件作品表达了画家的某种想法。画家在那个时候,不会为自己的想法来做一件作品,更不可能有在作品中宣泄自己的想法。北宋文人画崛起后,才有了借笔墨抒发个人情感的可能,而《清明上河图》显然不是文人画。另外,在古代,随便批评皇上的语言和作品是要受到惩罚的。宋神宗时就发生过这么一件事情。

神宗期间最重大的事情,就是王安石变法。在他的变法走到熙宁年间时,不幸遇到了天灾,在开封这一带,连着三年不是大旱,就是大涝。特别是大旱的时候,颗粒无收,老百姓生活很困难,可是税收又加剧了。很多人就背井离乡去讨饭,聚集到富饶的开封城门口,期待得到施舍。

有一个守城门的小官可能知道神宗喜欢画,也相信图画的威力。所以从福建老家请人画下来这些流离失所、聚集在城门口期待救助的人们,并从通报紧急军事情报的途径献给了神宗。神宗看了之后立刻要大家开仓放粮,解救老百姓的困难,改税、减税、免税。

救助灾民的紧急情况妥善安排后,神宗皇帝开始琢磨:微不足道的守门吏居然敢把这张画送给我,而且直指变法的问题,他的背景是什么?皇帝觉得他的背景不简单,于是开始对大臣秋后算账,确信有某些大臣在背后指使这个小官员。刹那间,朝廷上下很多人受到了惩罚,很多人被流放了,其中也包括神宗的岳父也就是向皇后的父亲。

根据《宋史》记载,向皇后无数次陈情,才让神宗皇帝在一年不到的时间内把向皇后的父亲召了回来。皇后亲自出城迎接,但是老父亲没有见到女儿就去世了。那你想皇上怎么跟老婆交代?你去一看《宋史》就知道了,神宗最后是按照皇帝葬礼的规制安葬了岳父。如果他不感到内疚,怎么可能会把一个流放的岳父,以皇帝一样的礼数来安葬他呢?

我们再回到这张画的第一个跋。张著在第一个跋上说,按《向氏评论图画记》说,《清明上河图》应该选入神品,是张择端画的。谁是向氏?你应该也猜到了,这个向氏就是向皇后的亲弟弟。向家也就是皇后的家族,以这件作品向神宗皇帝表明忠心。绝对不是张择端送画给神宗,而是向皇后的家族要去送给神宗,以这件作品表明有着皇亲的向家和赵家实际都在一条船上,如果船翻了,对谁都没有好处。因此需要同舟共济,携手度过盛世中的危机,而不是相互指责埋怨。

把这些线索连起来,你就明白了,为什么整个宋代谁都不知道张择端,谁都不知道这张画,偏偏这位向氏在他的《评论图画记》中,谈到张择端这张画。唯独向家了解这件作品这个事实,这恰好说明这张画的存在是向家内部的秘密,是宫帏之内、皇族内部的一个隐秘事件,别人可能是不知道的。因此这张画也一直作为一个宫闱秘闻存在于宫廷,收藏流传在后族的手里。

这一下,也解决了我们最开始提到的那个画里的问题,为什么这么长一张画,一切画的都是很繁荣昌盛的一个社会,独独在最核心的位置,具有典型的时间和地点标志的虹桥下面,画出了桥下面有两只船要相撞了。无论撞与不撞,这都是一个事件,纯粹描绘清明盛世的作品是不会表现这样的事件。所以说,这张画以桥下船的危急瞬间,隐喻着当时社会的问题。

仔细看,你就能在船上看见两个非常引人瞩目的女性,一个老太太拉着旁边站的一个小娃娃,指手划脚、大呼小叫地站在船的前方的棚顶在指挥着这些船,还有一个女性在船的尾巴上掌舵,跟其他男性在一起掌舵。这让我联想到了向皇后,她不但辅佐了神宗皇帝,而且她亲自点了徽宗来当皇帝,你可以想象向皇后在整个北宋末年,三任皇帝时期的地位。

她,向皇后就是和男人在一起掌舵的那个女人。换个角度,你就会相信这件作品与向家的密切关系:如果你上过船的话,你就会知道,即便是妇女解放的今天,船头也是不允许女性随便去的,更不会允许女性掌舵。相对封建的宋代,又怎么会在作品的核心处,明显地描绘两个如此高调出场的女性?

所以,这张画的意思是说:皇上,尽管你们赵家对不起我们向家,我们向家依然对你忠心耿耿,我们是在一条船上的,我们是在这一条皇家大船上。你是掌舵人,我是你的辅佐人,遇见了问题的时候,我们要同舟共济。

《同舟共济》这本书我已经解读完了,我是顺着我怎么解开这个谜题来给你讲的。你会发现,在这过程中,我用了很多不同的研究方法,比如细读图像的图像研究,还有研究当时社会环境的社会学的研究方法。同时,我们也用到了很多当时的历史文献,我在图像、历史、文献和美术史的阅读方法之间,找到了核心答案,于是就找到了理解这个作品的钥匙。

这张画原来表述的不是盛世清明,而是盛世的危机。任何盛世都会出现危机,我们必须同舟共济。如果盛世是皇上的,船上居然有两个女性在指挥掌舵,它可能代表的就是皇上家的女性,她们跟他在一起,同舟同心、共济难关。所以说,这张画实际上带有见证功能或者是劝说功能,见证了社会盛世危机的时候,大家携手同心才能够渡过难关的劝说。

这件作品中能够看到更深层次的宋代的社会问题,这些,我都将在重写这本书的时候披露。在我下一版《清明上河图》的研究中,我将带你更近距离地去领略《清明上河图》图像内外的宋朝世界。

在我的《同舟共济》出版后,各色从社会角度讨论这件作品的书涌现了出来。但是,我还是骄傲的认为,我的书和我一系列出版的研究文章,奠定了我作为第一人颠覆以往误读的历史地位。

撰稿、讲述:曹星原 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.《清明上河图》描绘的内容在画面上就可以看出来,那就是漕运的繁忙,以及它给社会带来的富足和市场繁荣。

2.这张画的存在是向家内部的秘密,是宫帏之内、皇族内部的一个隐秘事件,别人可能是不知道的。因此这张画也一直作为一个宫闱秘闻存在于宫廷,收藏流传在后族的手里。

3.这张画的意思是说:我们向家依然对你忠心耿耿,我们是在一条船上的,我们是在这一条皇家大船上。我们要同舟共济。