《原宿牛仔》 刘玄解读

《原宿牛仔》| 刘玄解读

关于作者

W.大卫·马克斯 (W. David Marx),文化记者、职业撰稿人、作家。先后毕业于哈佛大学东亚研究系、庆应义塾大学商学院。作品见于GQ、The New Yorker、POPEYE等刊物,现居东京。

关于本书

这本书梳理了五十余年日本服饰发展,从风格演变中窥见国民性格与文化精髓。这些故事里藏着风靡一时的风格与品牌是如何成功的答案,也可由此窥见日本人的性格与文化精髓。

核心内容

这本书的内容可以概括成三条主要脉络:第一条是工艺,比如日本精益求精,做出了比美国人更好的牛仔裤;第二条是时尚,日本人怎么把美国的各种亚文化,变成了一个个时尚潮流和一个个全球流行的潮牌。不过,前两条线索只是副线,这本书最重要的是第三条线索,就是规范,日本把美国传统风格改造成一种着装规范,并且输出到全世界。

本期我要为你解读的书名字叫《原宿牛仔:日本街头时尚五十年》。这本书解答了一个我一直很好奇的问题:为什么女装的款式那么多,而男装却翻来覆去就那么几种,不是西装、衬衫,就是卡其裤、Polo 衫。是因为男人不喜欢打扮吗?可如果你看男装杂志,男人穿衣服可一点都不马虎,连西服扣子系几颗都有讲究。

当然了,这个问题很复杂,可能有很多种解释。今天要讲的这本书,能从文化的角度提供一种答案。现代男装虽然来自西方,可却是日本把它改造成了一种着装规范,这个规范里最典型的搭配,就是衬衫、休闲西装配卡其裤。优衣库基本款的概念,其实也是从这套规范来的。

今天,日本人已经把这种规范反向输出到了全世界。中国男士的日常打扮不也是这样吗?不只是中国人,连美国人都要向日本学习这套规范。这就像茶文化是中国的,但是讲规矩的茶道却在日本诞生,今天的中国茶人有时候也得向日本茶道学习。

日本就是有这种能力,吸收各种外来的元素,再它们转化成自己的文化。这本书就是在分析日本人的这种转化能力。书里的内容很丰富,可以概括成三条脉络:第一条是工艺,比如日本精益求精,做出了比美国人更好的牛仔裤;第二条是时尚,日本人怎么把美国的各种亚文化,变成了一个个时尚潮流和一个个全球流行的潮牌。不过,前两条线索只是副线,这本书最重要的是第三条线索,就是规范,日本把美国传统风格改造成一种着装规范,并且输出到全世界。本期的解读,我会顺着这条主线来讲,主线搞明白了,你就把握住了这本书的核心和最有启发性的洞见。

这条主线可以分成接纳、改造、输出三个阶段。

第一部我们先来讲接纳。开始之前,我想给你介绍一下这段故事的主角,日本时尚教父石津谦介。很多人可能没听过他的名字,我说几个受他影响很大的设计师,你大概就知道他的地位有多高了。像三宅一生、山本耀司这些日本顶级的时装设计师都把他奉为导师。

石津谦介可以说是一个时尚天才,他好像天生就有特别好的品位,一下子就能抓住潮流。

石津1911年出生在日本冈山,是个富二代。他上大学的时候,日本明治维新已经过去几十年了,整个社会都在学习西方的科技和生活方式,当然也包括衣着。石津拒绝穿大学的校服,自己定做了三件套的棕绿色粗花呢西装,搭配棕白相间的鞋子。这套衣服,相当于当时大学教授半个月的工资。

二战期间,石津开始进入服装行业。战后,他成了一家高级男装品牌的设计师。这段时间,日本的男装市场并不是很好。1950年代以前,日本人的生活很苦,绝大多数人要靠变卖自己的衣服才能换点东西吃,几乎没人会买衣服。然而50年代末,国际局势改变,日本成了美国的军事生产基地,日本一下子有钱了。过了这么久苦日子,有钱了的日本人开始更新自己的衣柜。

石津在这个时候开始做自己的男装品牌。他发现,虽然服装业发展很快,但主要是女装,男装市场并不太好。这也不奇怪,对于当时的日本男性来说,“好穿”就等于“娘”,会有损他们的男子气概。石津想发展自己的品牌,就得让日本男性更愿意买衣服。这就得打破男性在“好穿”这件事上的禁忌。

想要改变全社会的观念,可没那么容易。但是石津谦介可是时尚天才,他好像天然就懂得运用潮流运作的法则。潮流运作的法则,简单来说,就是区分加模仿。区分就是说,引领潮流的人往往是为了与众不同;而模仿是说,流行最后引爆一定是有更多的人想要变得跟那些与众不同的人一样。靠着这两个法则,石津让自己的品牌成了20世纪日本最潮、最火的男装品牌。

我们先来看看,他怎么运用了区分的法则。

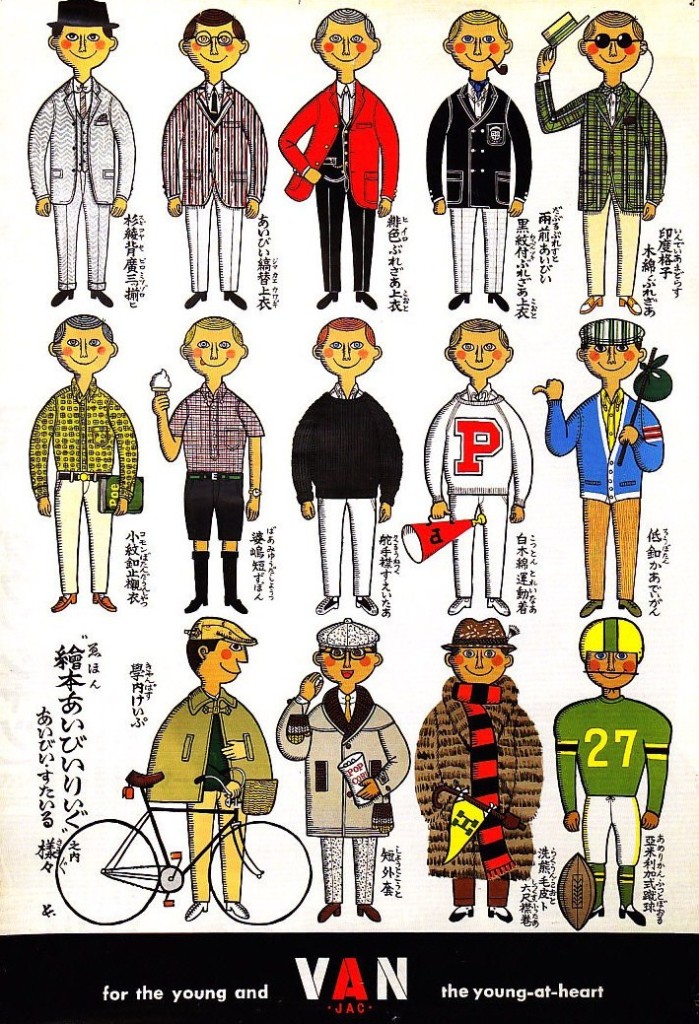

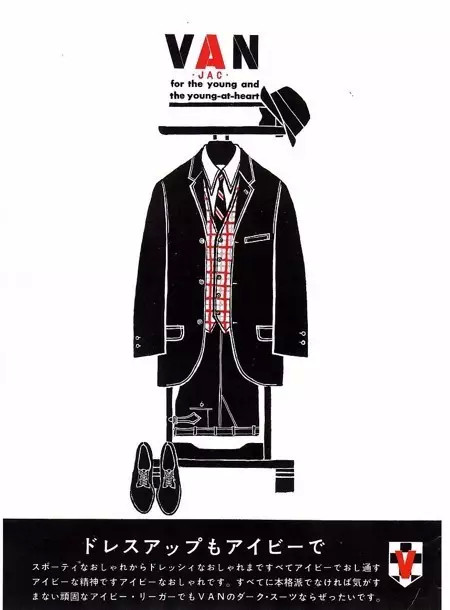

石津创立了一种媒体加品牌双管齐下的模式。他一边做衣服,一边靠写文章推销自己的衣服。他和朋友联合打造了时尚杂志《男人的服饰》,在上面给读者写各种穿搭建议。很快,这本杂志不仅成了很多人的着装指南,还成了行业参考书,零售商会拿着它进货。他在文章里,总是拿自己的品牌VAN Jacket来举例子,VAN的市场一下就打开了。

品牌起步还算顺利,可石津遇到了一个大难题。日本中年男性普遍觉得西装得定制的才好,就算他们在石津的杂志看到喜欢的衣服,也不会去商场买,而是到裁缝店请人给自己做一套。石津觉得,想改变老一辈人太难了,男装市场的未来在年轻一代身上。他调整了自己的战略目标,决定主攻年轻人的市场。

什么样的服装适合年轻人呢?他开始了一次全球旅行,四处寻找灵感。石津很明白,年轻人需要的是与老一辈的人不同的风格,他们需要靠“区分”来张扬自己的个性。而且,这个风格一定得是美国的。这是因为,1950年代的日本人,大都很向往美国中产阶级的生活;很多年轻男孩心目中最酷的人,就是美国大兵和爵士乐手。

石津在普林斯顿大学找到了他想要的。他发现,普林斯顿的男生充满个性,跟只穿深色制服的日本大学生气质完全不同。他用相机拍下了一个学生,穿着白色纽扣领衬衫,灰色法兰绒长裤,肩上还挂着一件外套。这张今天看来很平常的照片,成了他新一期杂志的封面,吸引了第一批常春藤风格的狂热粉丝。

这里面有一个男孩,后来成了VAN品牌的核心人物之一,他的名字叫黑须敏之。黑须第一次看到石津介绍常春藤风格,就下定决心,将来一定要拥有一套常春藤风格的衣服。他在大学里组织了一个社团,定期举办研讨会讨论怎么才能穿得更常春藤,还找裁缝把他们想要的常春藤服装做出来穿。靠着这股狂热劲儿,黑须加入了VAN公司。

不过,对于大多数的男生来说,想象中的美国,包括常春藤风格的西装、爵士乐黑胶唱片和可乐瓶,虽然让人向往,但是跟现实没什么关系。要是真穿成这样上学,同学肯定会耻笑他。怎么才能让年轻人愿意大胆穿着常春藤风格衣服出门呢?

这就要用到“模仿”的法则了。他们使出了一个大招——街拍。没错,你熟悉的街拍,就是他们发明的。黑须觉得,如果杂志的读者看到街拍,就会认为穿常春藤风格上街的人真的存在,而且是全日本最酷的。这样就会有更多的年轻人愿意穿常春藤风格了。他们在杂志上开了一个专栏,专门点评在东京银座拍到的、穿着时尚的年轻人,其实就是穿成常春藤风格,尤其是穿着VAN服装的年轻人。第一次街拍,他们连靠谱的拍摄对象都找不着。不过,读者反映很强烈。很快就有年轻人会特意穿着常春藤服装跑到银座晃悠,希望能上杂志。

常春藤风格开始慢慢发酵,越来越多的年轻人开始接受这种穿着。流行引爆,一定会有一个临界点。常春藤风格的临界点在1964年。这年,一本面向年轻人的潮流杂志(《平凡パンチ(Heibon Punch)》)出现了,它不光讲服装,还会给你职业建议,或者告诉你最新款保时捷的信息。杂志里面的人物全都是常春藤范。这本杂志引爆了常春藤风格。东京的年轻人蜂拥到VAN Jacket商店买衣服,然后穿着VAN的白色纽扣衬衫或者卡其裤,成群结队地在街头漫步。

到了1964年的暑假,每天会有2000多常春藤范少年在银座附近晃悠。家长们非常担心,他们觉得孩子爱打扮、压马路绝对是学坏了。这么多坏孩子集中出现,在社会上也引起了轩然大波,报纸上说:他们是一群穿着深色衣服的奇怪富家少年……在御幸大道游荡,寻找艳遇。这群年轻人被挂上了一个带有贬义称号——御幸族(Miyuki族),有点类似我们说不良少年的感觉。不过,家长、媒体越是焦虑,常春藤风格和VAN对年轻人的吸引力就越大,常春藤和VAN成了酷的代名词。越来越多的年轻人,想要成为御幸族。他们会说:穿着酷酷的衣服在银座走动,哪里不对了?

到这里,石津谦介已经成功地让常春藤风格成了席卷日本的潮流,让VAN成了日本最成功的男装品牌。

对石津和VAN来说,御幸族带来的巨大影响力当然是好事。全东京能在银座喝得起咖啡的年轻人几乎都成了VAN的粉丝;那些买不起VAN的,也会把VAN当成理想,仿佛穿上这件衣服就是通向酷的钥匙。但是,御幸族也造成了一个麻烦。御幸族给VAN和常春藤风格贴上了青年亚文化的标签。如果一直这样下去,常春藤风格就摆脱不了时尚的魔咒——过时。石津有一句名言,他说:我不制造流行,我制造的是新风俗。他确实做到了。他把一个特立独行的、属于青年亚文化的风格,变成全日本男性普遍接受的着装规范。第二部分,我就来说说他怎么改造了常春藤风格。

这个过程可以分成两步。第一步是改变刻板印象。

想要打破刻板印象,就需要把常春藤风格放到大众更能接受的环境里,让人们觉得,人人都可以常春藤。石津赶上了一个绝佳的时机。1964年,正是东京举办奥运会那年。任何跟奥运会有关的事情,都能带来正面、积极的印象。而石津作为著名设计师,得到一个机会——给日本代表队设计队服。没错,石津设计了一件非常常春藤范的西装,鲜红休闲西装加上金色纽扣。这件衣服,在当时的日本人眼中极其浮夸,连常春藤的铁粉黑须都不好意思穿出门。据说奥运首席裁缝气得都住院了。

不过,当全日本人带着一种民族自豪感,看到奥运会上石津设计的鲜红色西装,整个社会都接受了常春藤风格。石津的目的达到了。那些拒绝过VAN的商场,纷纷打电话来说:你们那款休闲西装外套很棒,请尽快送货过来。

常春藤风格不再是青少年表达叛逆的服装,全日本男性都可以穿。这一步算是打好了基础,但是还是不能解决“过时”这个终极困境。想要让潮流变成风俗,石津做的第二件事更重要,就是定规则。

美国常春藤大学的学生,穿衣服并没有什么规则。黑须他们后来专门跑到美国学习正宗的“常春藤风格”,他在耶鲁大学街边问一个穿着九分裤的学生:九分裤(短板长裤)真的很流行吗?这个学生戒备地回答:我不知道,我这条裤子洗过之后,缩水了。美国人这么穿衣服,理由很简单——他的爸爸、兄弟、同学都是这么穿的。如果其中有一些人穿得特殊一点,很可能像裤子缩水了一样,是一个意外。

而日本的常春藤风格对应着一套复杂的“该做与不该做”规范。现在来看,黑须敏之真的胆子又大、脸皮又厚。他加入VAN的时候,根本就没去过美国,更别说常春藤大学了,他却敢在杂志上主持一档叫“常春藤问答”的专栏,自诩常春藤风格专家,解答各种穿着打扮的细节问题,告诉别人,怎么穿得体,怎么穿又不对。他自信,是因为他从学生时代开始就在研究各种资料,但是他也承认,这些规则很多都是编的。比如说,当你穿纽扣领衬衫的时候,领带必须打成平结,而不是温莎结。

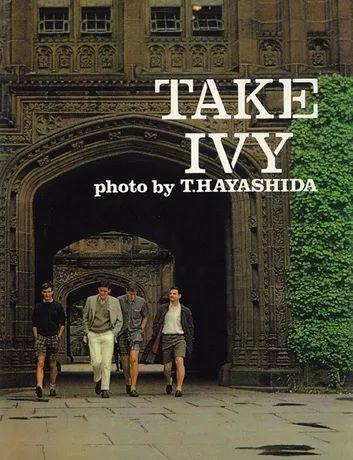

黑须非常期待1964年的东京奥运会。他期待,不是因为能看世界顶级的运动员在台上比赛,而是认为外国运动员会带来最新的时尚潮流。结果,黑须失望极了,在他眼里,这些外国人一点都不时尚,穿得十分随便。他很想到美国去看看真正的常春藤风格。石津觉得黑须的主意很好,就派他们到美国去拍一部展现常春藤风格的纪录片。石津觉得,向往美式生活的日本人,如果看到美国的精英,常春藤学子们就是这么穿的,一定会更接受这种风格。可使,到了美国之后,黑须更失望了。耶鲁的学生平时穿的就是T恤和短裤,而他心中得体的常春藤,得是西装、公事包加细长的雨伞。

黑须不得不承认,他彻底误解了常春藤。

不过,黑须并没有回去向读者道歉。他们制造的日式常春藤风格早已经深入人心。黑须说:日本的常春藤已经可以摆脱美国的阴影了,他们要向前看。

为什么黑须虚张声势的规则能这么成功呢?

20世纪中期的日本刚打了败仗,比任何时候都更急切地想要扔掉旧传统,接受西方。但是西方到底是什么呢?一旦涉及具体的生活方式,没人知道。衣服怎么穿、餐具怎么摆,都需要有人来告诉他们。石津、黑须他们都很清楚,要想让大家从零开始接受常春藤风格的衣服,必须有一套方便操作的“该做与不该做”守则。这就像服药之前得看说明书,穿衣打扮也得有法可循。黑须自己说:那个年代,商场的采购要我们拿掉休闲西装外套上的金色纽扣,我就告诉他们,就是要有金色的纽扣,才叫休闲西装外套。我们得把它框在规则里,才能加快大众对这种风格的认识。

实际上,在黑须加入之前,石津在给《男人的服饰》写文章的时候就已经在定规则了。他不只关心款式、面料、剪裁、颜色和搭配,更关心场合。他认为男性应该根据场合,包括时间、活动的性质,来选择衣服。石津把这个规则概括成TPO,也就是“何时何地穿什么衣服”。

常春藤风格对日本人来说虽然是新的,但是TPO法则他们很熟悉啊,跟穿日本传统服装的逻辑是一样的,他们就很容接受。你想想,石津这么做,其实是在用旧瓶装新酒。他把一种完全陌生的异国风格,按照日本传统改造了一下,这样就能让它融入日本人的日常生活。他写了一本书,名字就叫《何时,何地,穿什么衣服?》。里面写了理想的搭配方式,还有各种场合的造型,比如旅行、相亲、家长会等等。这本书当年非常畅销,索尼甚至给公司的男性员工每个人发了一本。

石津提供的并不是一种造型或者风格,而是一套穿衣解决方案。石津的理念,搭载着日本那一代人对美好生活的向往,让日本男性服装完成了从传统向现代的迭代。大多数日本战后出生的一代人都记得,VAN是他们认识个人风格和美式生活的敲门砖。对他们来说,那不是服装的一种风格,不是生活的一种可能,而是一整套新的价值观。就像石津自己说的:常春藤风格不是大家追随的一种短暂的潮流,而是一项值得尊敬的传统。它不是服装,而是一种生活方式。

到了1970年代,常春藤风格确实不再是一种服装风格了。面对越来越多新风格输入,常春藤风格显得一点都不酷,也不潮了,不过它没有被淘汰,而是成了典范,成了日本现代男装的基础。黑须敏之后来在Van的一个子品牌里,把常春藤风格的概念延伸了Trad,也就是美式传统。这种美式传统风格,就像鸡尾酒里的基酒可以融合其他各种风格,不管是整洁的新英格兰服装,还是狂野的反主流文化造型。这正是因为,常春藤风格背后的TPO法则,已经深入人心。

到了1980年代,美式传统又改头换面成了美式休闲(阿美咔叽,1988年美式休闲成了涩谷休闲),再次成了潮流。它的模版就是Polo 衫、连帽外套、羽绒背心和裤腿卷起来的Levi’s 501牛仔裤。在作者马克斯看来,美式休闲的新风潮,某种意义上说依然是常春藤风格的回归。

石津谦介成功了。日本人已经把常春藤风格收纳、整理到他们的衣橱里,成了他们自己的风俗。经过整理的文化,更适应现代社会,也更容易商业化,日本就特别擅长做文化整理工作。这样看得话,这本书绝不只是讲了一个有意思的现象,它更是一个经典的案例,告诉你文化怎么能成为潮流,创造巨大的商业价值。

听到这儿,你会不会觉得这个故事挺逗的,日本人学到了一种“假”的美式风格,并把它当成金科玉律,成了全民都遵守的着装原则。到这里,故事还没结束。今天,美国人居然也得向日本去学习美式传统风格到底是什么样的。第三部分,我就来讲讲日本怎么把这套着装规范,反向输出到了全世界,包括美国。

1998 年,这本书的作者大卫·马克斯来到日本,在讲谈社实习。他发现一个日本潮牌的T恤要300美元。凭什么呢?为了搞清楚原因,他开始研究日本时尚。他最后的答案是,这件T恤背后的价值来自美国传统,不过是一种日式的美国传统(这本书的英文原名Ametora,就是美国传统American traditional的日文缩写)。这个美国传统的基础就是常春藤风格,后来还加上了牛仔裤、嘻哈风格等等新元素。马克斯接着发现了一本神书,就是黑须他们当年去常春藤大学拍摄的摄影集《Take Ivy》。2000年前后,美国的男装时尚博主到处寻找美国经典大学风格的资料。他们发现最全的资料在居然日本,在一本默默无闻的日文摄影集里。这本书一下子成了神话,在ebay可以卖到1400美元。

21世纪的美国人发现,日本人比美国人更了解什么是正统美国风格,这句话可是美国时装品牌Gap的负责人说的。这也不奇怪,1966年开始,美国的常春藤院校自己开始抛弃自己的风格,优雅的欧式西装成为主流,还有其他更多元的风格出现。几十年以后,常春藤风格在美国过时了,却被日本人保存了下来。今天,哈佛大学的学生也得参考《Take Ivy》来穿出经典的美式学院风格。

为什么日本有这种能力呢?

作者马克斯认为,这是因为日本在处理文化的时候,有一种独特的思维。这种思维可以追溯到花道、茶道、空手道的学习系统,简单来说就是先模仿再创新。VAN的石津和黑须拼凑了一种美式风格的得体穿法,然后通过杂志告诉大众。他们的表达方式就像花道或者空手道大师,告诉你什么可以、什么不可以。他们的读者、员工就是学徒,一开始只能一丝不苟的模仿,在模仿中,对于时尚、对于传统的理解,就深入到学徒的骨子里。多年以后,学徒们就可以打破规范,建立自己的模式。在这样的过程中,他们就能做到保存文化的核心部分,又能让它不断适应变化的环境。这种日本独特的文化经验,今天已经影响到了全世界。

1978年,VAN因为经营不善破产了。它的1000多名员工,很多都出来创立了自己的品牌。这些品牌,就像传统日本茶道、花道从一个流派开枝繁叶,分散出很多不同的流派一样。其中最成功的,就是市值高达360亿美元的全球服饰大厂迅销集团。它旗下的服装品牌,你肯定听过就是优衣库。优衣库遍布全球18个国家,有1500多家门店,年营收逼近150亿美元。他的创办人柳井正就是石津谦介的晚辈。柳井正的父亲曾经经营一家小型的VAN品牌经销店,柳井正非常了解VAN和常春藤风格。VAN破产后,1985年5月,柳井正在广岛开设了一家大型基本款休闲服装店,也就是第一家优衣库门店。卡其裤、Polo 衫,这些常春藤风格的款式,都是优衣库的主打。虽然优衣库的畅销款不全是常春藤风格,但是他基本款的理念呼应了VAN Jacket最初的使命。

石津谦介晚年曾经造访一家优衣库门店。他告诉儿子:这就是我想做的。

好,《原宿牛仔》这本书我讲完了。日本时尚之父石津谦介不仅开启了日本的男装文化,也协助创造了现代男装产业。他在1960年代进口了美国传统,今天,他的门徒反向把他们修正过的美国传统输出到全世界。

我觉得,这个故事告诉我们一个道理,鉴别、归纳、整理,有时候比不断创造更重要。就像日本另一位时尚教父藤原浩说的:我认为日本人是有眼光的。美国会制造好东西,像是牛仔裤,但日本人懂得怎么分辨好坏,就算不是日本原创的,我们也能找到其中好的东西。

以上就是这本书的精华内容,你可以点击音频下方的“文稿”,查收全文和脑图,还可以点击 “红包分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿、讲述:刘玄 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.日本人已经把常春藤风格收纳、整理到他们的衣橱里,成了他们自己的风俗。经过整理的文化,更适应现代社会,也更容易商业化,日本就特别擅长做文化整理工作。

2.在这样的过程中,他们就能做到保存文化的核心部分,又能让它不断适应变化的环境。这种日本独特的文化经验,今天已经影响到了全世界。

3.这个故事告诉我们一个道理,鉴别、归纳、整理,有时候比不断创造更重要。