《使女的故事》 黄昱宁工作室解读

《使女的故事》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

在爱丽丝·门罗摘得诺贝尔文学奖以前,阿特伍德这个名字堪称“加拿大文学”的代名词。她出生于加拿大渥太华,于20世纪60年代初以诗人的身份正式踏入文学界,1969年,她发表了第一部小说《可以吃的女人》,以“进食”的隐喻象征女性在职业和婚姻生活中面临的无形压力,以及两性之间的权力差异。此后,她三度入围布克奖,最终在2000年以《盲刺客》拿下了这一奖项。阿特伍德在文学界的崛起也对应了“加拿大文学”成为一个学术研究类别的过程,而她本人甚至帮助建立了“加拿大文学”的研究方向,提出以“生存”作为加拿大文学的主旨。

关于本书

《使女的故事》是“加拿大文学女王”玛格丽特·阿特伍德发表于1985年的经典反乌托邦小说。自问世以来,《使女的故事》已经被翻译成四十多种语言,甚至演变为英语中一个常用的短语,用来指代对女性极尽压迫、尤其是强行控制女性生育自由的社会。

核心内容

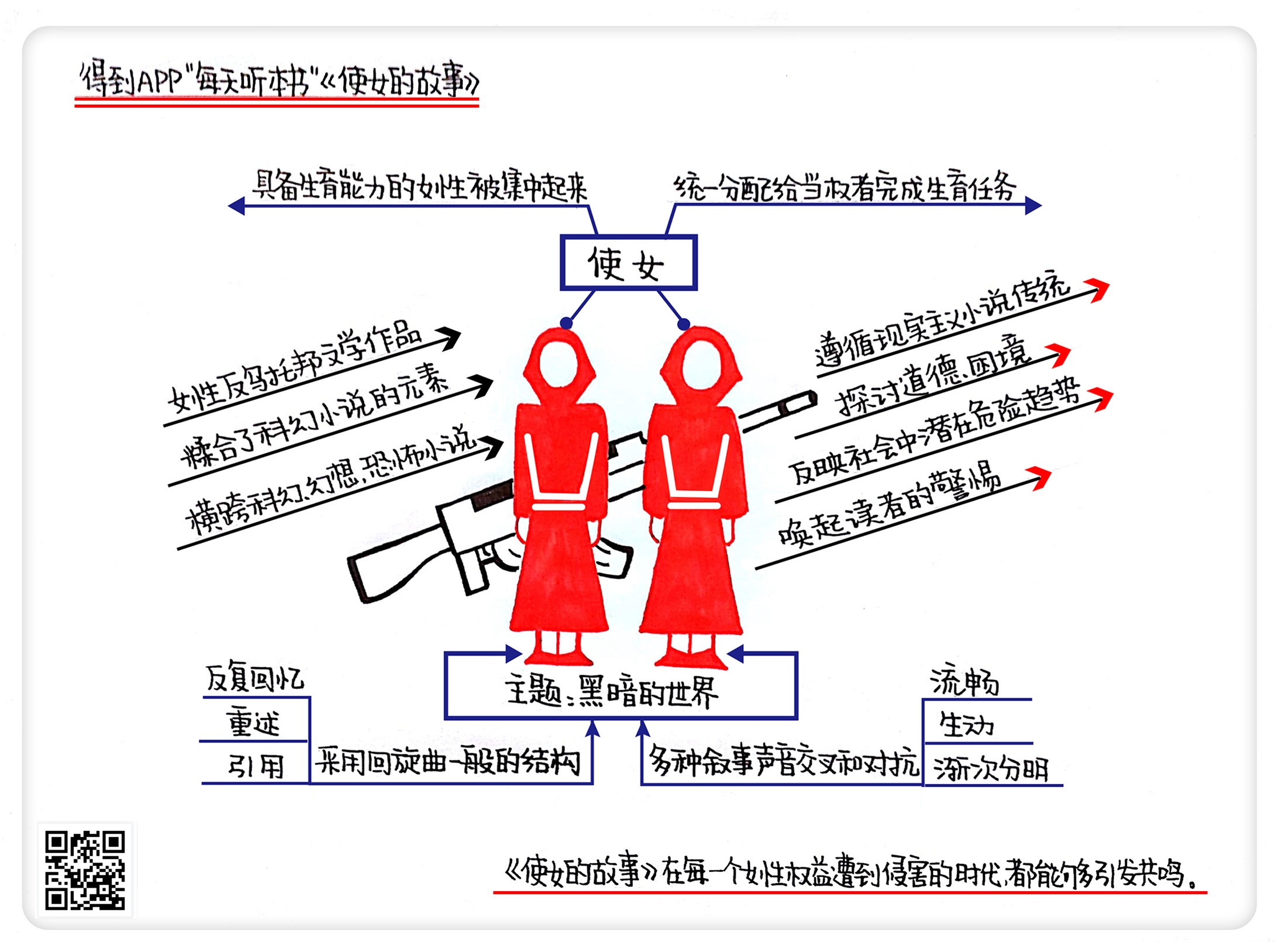

《使女的故事》堪称2017年最“恰逢其时”的影视改编作品,围绕小说展开的各类话题热度居高不下,一时间成为国内外瞩目的警示寓言。与电视剧相比,小说的叙事更复杂,层次也更丰富多变,在传统的反乌托邦文学体系下,运用多种叙事声音的交叉和对抗,构筑出一幅荒诞的乱世图景。阿特伍德试图通过这部作品,指出当下社会中潜在的危险趋势,从而唤起读者的警惕。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的书是一本加拿大文学名著《使女的故事》。

回顾整个2017年,如果要挑选一部最恰逢其时的影视改编作品,《使女的故事》应该当之无愧。2016年9月电视剧开拍时,美国大选尚未拉开帷幕,当时美国人好像要迎来他们的第一个女性总统,然而,到了2017年4月剧集上映的时候,新任美国总统特朗普不仅发表了诸多贬低女性的言论,还出台了好几项压制女性权力,尤其是生育权的法案。

作者玛格丽特·阿特伍德亲自出马担任了制片顾问,她在一次采访中说,某天剧组忽然意识到自己并不是在拍摄一部电视剧集,而是在拍摄一部纪录片。一时间,“《使女的故事》再度成为现实”成了一句随处可见的口号。时隔三十多年后,这部初版于1985年的反乌托邦小说再度登上了各国畅销书榜榜首,第一季首播后,立刻成为播出平台史上观看人数最多的剧集,并在全球范围内不断刷新着同类型剧集的观看记录。在2017年的艾美奖上,《使女的故事》包揽了五项大奖,第二季也确定将于2018年4月上线。

事实上,在西方,这部小说从未消失在人们的视野里。1987年,小说在美国出版,之后在《纽约时报》的畅销书榜单上停留了23周,自问世以来,《使女的故事》已经被翻译成四十多种语言,还曾被改编为电影、戏剧、歌剧甚至芭蕾舞的形式。

作为“女性反乌托邦文学”的代表作品,它甚至演变为英语中一个常用的短语,用来指对女性极尽压迫的社会,尤其是强行控制女性生育自由的状况。使女的世界是一个经过了轻微反转的真实世界,生活在其中的女性失去了对自己身体和生育权的控制,而这远比人工智能统治人类的未来更让观众不寒而栗。可以毫不夸张地说:在世界文坛上,《使女的故事》作为一部现象级小说,在2017年完成了第二轮经典化过程。

在进入小说前,还是让我们先聊聊这本书的作者,“加拿大文学女王”玛格丽特·阿特伍德。在爱丽丝·门罗摘得诺贝尔文学奖以前,阿特伍德这个名字似乎就是“加拿大文学”的代名词。她出生于加拿大渥太华,是家里唯一一个没有从事科学相关职业的人。她的父亲是一名昆虫学家,母亲是营养学家,哥哥是神经生理学家。直到她上小学以前,这家人大多数时间都生活在加拿大北部荒野与世隔绝的昆虫观察站里,因此,“荒野”、“生态”、“科技”一再成为她后来写作的关键词。硕士毕业后,阿特伍德获得了哈佛大学的奖学金,不过她把大部分时间都用来写作。在二十世纪五六十年代的社会环境下,加拿大女性成为职业作家的前景并不乐观,就连加拿大文学本身都还处于一种“未被发现”的状态,大学里的文学系课程设置都以英美文学为主,因此,读博士成了她暂时的谋生方式。

1966年,阿特伍德以诗人的身份正式踏入文学界。1969年,她发表了第一部小说《可以吃的女人》,以“进食”的隐喻象征女性在职业和婚姻生活中面临的无形压力,以及两性之间的权力差异。此后,她三度入围布克奖,最终在2000年以《盲刺客》拿下了这一奖项。

有趣的是,阿特伍德在文学界的崛起恰恰对应了“加拿大文学”成为一个学术研究类别的过程,而她本人甚至帮助建立了“加拿大文学”的研究方向。1972年,她在一本名为《生存:加拿大文学主题探究》的作品中提出加拿大文学的主旨是“生存”,指出“讲述这个故事的,是那些从可怕的经历里存活下来的人,北部的荒野、雪暴、沉船,所有没能说出它的人最后都没有活下来”。

让我们记住这句话,它也可以用来概括《使女的故事》这本书。在本次由上海译文出版社再版的新版本里,特别收录了阿特伍德最新撰写的一篇序言。她追溯了1984年写作这本小说时的时代背景,也解释了小说的几个灵感来源。

八十年代初,美国国内的保守派势力进驻白宫,从政府层面呼吁传统家庭价值观和道德准则的回归,女权主义者成了最不受当权者欢迎的对象之一。当时阿特伍德到访了东欧的几个铁幕国家,经历了那种小心防范、被人监视的感觉,同时,成长于二战后的经历也让她知道,既有秩序可能会在一夜之间消失,“这种事不可能在这里发生”的断言并不可靠。于是,她在《使女的故事》这本小说中做出了一个大胆的假设:美国发生了一场政变,从前的自由民主政权变成了一个神权独裁统治,名为基列国。宪法和国会都不复存在,《圣经》成了唯一的行为准则。为了应对生态恶化导致的人口大幅下降,基列国建立了一种名为“使女”的制度,这就是我们即将听到的这个故事的大前提。

从体裁上来看,小说延续了我们熟悉的西方反乌托邦文学传统,也就是“如果照这样下去,我们都会完蛋”的假设;同时,它也糅合了科幻小说的元素,不过阿特伍德更喜欢把自己的作品称为“悬测小说”。这个文学类别是由“美国现代科幻小说之父”罗伯特·海因莱因提出的,逐渐演变为一个横跨科幻小说、幻想小说甚至恐怖小说的类别。而阿特伍德认为,它是一种“其中描写的一切都真的有可能发生”的科幻小说。

阿特伍德从上高中起就广泛阅读了大量类似的作品,但大部分都是男性作家写的,里面的主角也大多是男性,身为一个有野心的作家,她当然想要颠覆那样的传统,选用一个女性视角来讲述一个类似的故事。她的写作信条是,书中的每一个细节都能在历史上找到真实的对应,因此,在这本小说里,我们会看到集体处决,高压监视,焚书运动,罗马尼亚设置生育警察的历史,蓄奴制的历史,美国一夫多妻制的历史。我们会认出其中的一些场景,它们熟悉得让人不安,书中人物的命运似乎就在下一个转角等待着我们每一个人。

下面该进入主题了。故事发生在二十一世纪初的基列国。为了解决人口危机,所有具备生育能力的女性被集中起来,作为国有资源统一分配给当权者,完成妻子无法做到的生育任务,名为“使女”。

这个看似荒谬的制度依据的是《圣经•创世纪》中的一则记载:雅各的妻子拉结无法生育,就让自己的使女辟拉与雅各同房,生了好几个孩子。但是使女不能拥有自己的后代,她们甚至没有名字,每次轮换到新的家庭,对她们的称呼就会发生变化,唯一不变的是“奥芙”这个前缀,也就是英语中的“of”,一个表示从属关系的介词,我们的主人公因为被分配到大主教弗雷德的家中,因此被称作“奥芙弗雷德”,这个名字还与英语的offered同形,隐含了一层献祭的意思。

大主教家的人员构成就是基列国现状的典型:每个女性都被分门别类,归入一个特定的位置,担负起某种功能:管理家庭的“夫人”,负责家务的“马大”,也就是女仆,还有专职生育的“使女”。根据每个人不同的身份和地位,穿着的服装颜色也不同:夫人是蓝色,马大是暗绿色,使女则是象征分娩的红色。此外,还有一个男性司机,尼克。由于身份低微,他没有结婚的权力,也不能拥有自己的使女。

家庭的空间配置也进行了严格的划分:起居室和花园是夫人的地盘,办公室是大主教的私人空间,马大在厨房,使女在自己的小房间,司机在车库……每个人都有自己的位置,而每个位置上都有一个人,由此构成了一个具有实用功能的等级体系,并放大到整个国家。

为了彰显统治的神圣与合理,基列国的日常是由各种各样的仪式组成的。其中最荒诞的就是“受精仪式”,这实质上是把主教对使女的强暴进行合理的美化。整个仪式就像标准化的流水线操作,使女躺在夫人的两腿之间,除了受精需要的部位外,使女和主教不允许任何肢体接触,任何与性和温情有关的部分都被严格摒弃。

为了阻绝一切可能的肉体的诱惑,连使女自己都无法触摸自己的身体,红色的使女服和白色双翼头巾限制了她们的活动和视线范围。除了每天一次的购物、参加祈祷集会或其他使女生孩子的“产日”外,奥芙弗雷德大部分时间都被困在房间里,回忆“以前的时代”。由于基列国的大部分女性都被剥夺了读书写字的权力,奥芙弗雷德讲述的这个故事只能发生在她的头脑里。

奥芙弗雷德口中的“以前的时代”,也就是第二次女权运动如火如荼的二十世纪七八十年代。相较于十九世纪末的第一次女权运动,第二次女权运动的目标从争取投票权转向了其他领域,在性自由、家庭分工、生育权、职场平等领域做了大量的努力。有意思的是,阿特伍德早期的写作生涯恰巧与第二次女权运动产生了重合,不少女权主义者都把她看成运动的一面旗帜。不过阿特伍德始终保持着自己与这一波浪潮的距离。“我不想成为任何形式的信念的传声器,”她说,“我曾经历过那样的时期,你不能穿裙子,也不能涂口红,否则你就会被看成女性的叛徒。”

从《可以吃的女人》到《使女的故事》,奥芙弗雷德这一阶层的女性的社会地位确实有了显著的提升:接受更高等的教育、更好的就业机会和职场平等,得到更多的生育和婚姻的法律保障。随之而来的问题是,生于七八十年代的奥芙弗雷德们认为这些权利是理所应当的。甚至在基列国创建的初期,奥芙弗雷德们被剥夺了工作和财产,被迫回归家庭,比起反抗,她们更多地选择了观望。因为丈夫要她替家人着想,于是她开始忙于家务,经常自己动手烘烤食品。结果呢?

在基列国成立后,因为丈夫是再婚,奥芙弗雷德的婚姻被宣布为非法,她和丈夫试图带着孩子逃往加拿大,在途中被士兵拦截,丈夫不知所终,孩子被送到某个指挥官的家里收养,她则被送进了“红色感化中心”。所有进入这里的女性首先要从历史上被抹去,她们的官方记录都被销毁了。其次,她们要学会背叛其他女性,对她们进行告发、羞辱、肉体伤害,直到她们对这一切习以为常。

在这里,阿特伍德有意识地塑造了一个掌握权力的女性群体,嬷嬷。她们大多是上了年纪的女性,能够佩戴武器,也能够读书写字,在女性整体沦为弱势群体的基列国,她们是颇为特殊的一群人,在基列国的父权制社会下构筑了又一层的母权制权力体系。

她们的原型来自帝国主义在海外殖民的历史,外来统治者往往会使用当地人来管辖当地事物。有不少嬷嬷真心认为自己是在帮助建造一个对女性更友好的社会。比如堪称金句制造机的莉迪亚嬷嬷,她把基列国中的境况称为“新的正常”,因为“正常就是习惯成自然的东西”,不管世道有多荒谬,只要“过上一段时间,你们就会习以为常,多见不怪了。在她看来,奥芙弗雷德们得到的是另一种自由,“在无政府的动乱时代,人们随心所欲、任意妄为。如今你们则得以免受危险,再不用担惊受怕”。而她们之所以很难接受自己的处境,是因为她们是“过渡的一代”,“但到你们下一代就容易多了。她们会心甘情愿接受自己的职责。因为她们不想要自己得不到的东西。”

在电视剧里,作者阿特伍德也客串了一个嬷嬷的小角色,毫不留情地给了女主角一巴掌,因为她迟疑着没有辱骂一个叫珍妮的成员。珍妮被迫一再讲述她少年时期被轮奸的经历,其他使女则齐声指控“是她的错,是她勾引了那些男人”。这一幕的灵感或许可以追溯到阿特伍德本人家族中的一个传奇人物:玛丽·韦伯斯特,玛丽生活在十七世纪马萨诸塞州的一个清教徒小镇上,她的邻居们不喜欢她,指控她是个女巫,并判处她绞刑。

显然,阿特伍德的祖先是当时牵涉甚广的萨勒姆女巫案的一名受害者。1692年1月,在这个名为萨勒姆的小镇上,两个女孩开始出现一些类似着魔的举动,医生推测她们受到了撒旦魔鬼的影响。在妄想症和高压气氛的共同作用下,女孩和镇民纷纷指认自以为看到的巫术,其中遭到指控的大多是女性。事件的影响不断扩大,最终有19人被吊死,200多人遭到指控。整个村镇谣言四起,每个人都陷入了怀疑和仇视的深渊。而电视剧里“红色感化中心”的这一幕,恰恰证实了“女巫审判”仍然存在于今天的社会,只是如今我们管它叫“荡妇羞辱”,互联网更是放大了这种群体性行为的可能。

讲到这里,我们索性再打个岔,聊聊和玛丽一起出现在本书献词页上的另一个人:佩里·米勒。他是美国清教徒研究的奠基人,也是阿特伍德在哈佛时期的导师之一。

正是因为这段求学经历,作者把小说的发生地选在了哈佛所在的马萨诸塞州,这座高等学府的前身就是一所清教徒神学院,在基列国的设定里,它的围墙成了违法者的尸首示众的地方,奥芙弗雷德每天去采购经过时,都要在这里寻找丈夫的身影,但她看到的多半是为人堕胎的医生、战犯和同性恋者。至于大学的图书馆,则成了基列国的特工机构,“眼目”的所在地。所谓眼目,就是对基列国所有人实施监视、扫除异见分子的秘密警察组织。所有人的一举一动都处于眼目的控制之下,就连统治阶层也不能幸免——大主教的司机尼克就是一个安插在他身边的眼目。

当然,俗话说得好,有压迫就会有反抗。讽刺的是,对基列国的抵抗竟是从统治阶级本身开始的。表面提倡清心寡欲的节俭生活,夫人们还是通过黑市获得各类奢侈品;号称追求“女人与女人之间的亲密无间”,夫人们却难以掩饰对使女的嫉恨,甚至会用毛衣针去扎怀孕的使女的肚子,迫使后者流产。

作为制度的奠基人之一,大主教自己也觉得受精仪式没有人情味,试图把使女变成自己的情妇,一再要求奥芙弗雷德瞒着夫人到他的办公室去,陪他玩一盘被废止的拼字游戏,要求她“像真的一样”吻他,给她带来各种小礼物,例如上世纪的女性杂志、护手霜,眼下这些东西都已成了违禁品。末了,他还把她带到一个类似夜总会的地方,原来统治阶级们还像过去一样频频出入色情场所,尽管表面上这些场所在基列建国初期就都被取缔了。

在大主教家待了一阵以后,奥芙弗雷德从其他使女那里听说,存在一个名叫“五月天”的抵抗组织,这个词源自法语,意思是“救救我”;还有一个“妇女地下交通网”,可以帮助使女逃往加拿大。每天跟奥芙弗雷德一起采购日常用品的同伴,奥芙沃伦,就是组织的一个外围成员。在得知大主教违反规定,跟奥芙弗雷德私下见面后,奥芙沃伦让奥芙弗雷德设法从大主教那里打探点消息,问题是她们自己也说不清要打探些什么。更糟的是,留给奥芙弗雷德的时间已经不多了。如果她还不能生下一个健康的孩子,很快她也将被丢进隔离营等死。

出人意料的是,大主教夫人也跟奥芙弗雷德一样着急,或许是因为有了孩子就能给大主教的地位再添一重保障。夫人明知大主教已经过了生育年纪、不可能再有孩子,却决定让司机尼克来帮忙。她为两人牵线搭桥,本意只是要让奥芙弗雷德怀孕,不承想两人之间却暗生情愫。

有些学者把这段乱世情缘解释为一种抵抗的方式,认为奥芙弗雷德试图用这样的方式夺回对自己身体的控制权,事实却是这段感情麻痹了她的认知,让她觉得自己的生活变得可以忍受,甚至从中发掘到了几分甜蜜的浪漫色彩。交往了一阵后,尼克向她坦白,说自己也是“五月天”的一员,会想办法救她出去,但奥芙弗雷德却表示自己不想逃跑,不想投奔自由,只想和尼克在一起。渐渐的,她开始回避奥芙沃伦的要求,一心盼望着怀上尼克的孩子。

还没等她确证这个消息,奥芙沃伦就在一次挽救仪式上暴露了自己,在一个“自己人”被处决前过早地打晕了他。为了不被眼目带走,奥芙沃伦选择自我了断。奥芙弗雷德和大主教偷偷约会的事情也被大主教夫人发现,她在自己的房间里等着末日的来临。这时,一支眼目小队闯进了大主教家,尼克告诉奥芙弗雷德,他们是“五月天”,她半是怀疑、半是释然地跟着他们走出了房子。

就在我们以为奥芙弗雷德的命运将要走向未知的时候,情节突然发生了奇妙的反转。我们发现自己置身于公元2195年的一场学术会议上,学者们在“第十二届基列研究专题研讨会”上聆听一位皮艾索托教授的重大发现,即这部《使女的故事》的书稿。随着演讲的深入,我们逐渐意识到,之前奥芙弗雷德讲述的一切都是经过这位教授和他的同事编辑的文本。

这些讲述被录在三十盘磁带上,叙述中间还时不时插进几首八十年代的流行歌曲掩人耳目。教授们推测,奥芙弗雷德被“五月天”带走后,暂时藏匿到了一个安全屋里,利用安排出逃前的时间录下了自己的经历,期待后来的人能够发现。通过专业的学术鉴定,他们确认了这些磁带的真实性,根据自己的推测和理解把这些内容整理编号,最终以学术成果的面貌呈现在与会者面前。他们的研究为我们解开了不少谜题,例如创建基列国的是一个名叫“雅各之子智囊团”的团体,奥芙弗雷德口中的大主教显然就是其中一员,而这些曾经身居高位的人物都在基列国反复的政治斗争中接连落马,这个政权本身也早已消亡。

至于奥芙弗雷德的命运究竟如何,在录下这些磁带后她是否成功逃离了基列国,策划她出逃的尼克后来又怎么样了,这些疑问都成了无解的谜团。皮艾索托教授半开玩笑地埋怨奥芙弗雷德没有记者和间谍的直觉,没能多告诉后来人一些基列国政权运作的情况,也没能搞到任何来自大主教私人电脑的文件材料,导致两位教授的研究还留下了不少无法填补的空白。

由此,我们不得不佩服阿特伍德高超的结构设置。尽管奥芙弗雷德此前就一再提醒过我们,她的讲述并不可靠,在反复的回忆、重述、引用和时间的作用下陷入层叠的叙事的罗网,但我们始终以为自己听到的是一个主观的、来自女性叙事者的声音。最后的转折却给我们听到的这个故事打了一个大大的问号:由于口音、指代不清和古语使用的问题,文字转述过程中必然会出现一定的损耗;尽管书稿被命名为《使女的故事》,可显然教授们更关注的是文稿中涉及基列国父权体系的部分,奥芙弗雷德的个体经历只是无关紧要的“历史的回声”。

此外,从这位男教授的发言和台下观众的反应来看,在公开场合用双关语开女性的下流玩笑,这一做法在两百多年后依然盛行。奥芙弗雷德们在前基列国时代面临的种种困境,到底有了多少进步,我们似乎很难给出乐观的回答。

对此,阿特伍德本人曾在一篇文章中确认过,自己为奥芙弗雷德安排的是一个成功逃脱的结局。在她看来,小说里存在着两种不同的未来,有过女性权益覆灭的时代,但最终文明还是以口述历史的形式留存了下来。如果第一种未来真的会成为现实,那第二种也终将到来。

小说采用了回旋曲一般的结构设置,不断回溯到以“黑夜”为主题的过去,读者仿佛也和主人公一样陷进一片凝滞沉重的黑暗,但它的叙事又是如此流畅、生动,渐次分明地勾勒出过去以及过去的过去之间的交错与重合。奥芙弗雷德不断转换着自己的叙事口吻,试图还原记忆中的人物的口气,由此假装他们还活着。

她总是有意识地指向某个未来的读者,在一个被抹去了身份和过往的世界里保留自己作为个体的意识,但她也时常陷入对自己的反驳和怀疑,尝试从多个不同的角度讲述同一个回忆。因此,我们读到的是多种叙事声音的交叉和对抗,在这片“黑夜”的背景中产生回响的双关语、暗指、回忆、重述和文字游戏,共同构成了奥芙弗雷德所处的世界。

纵观当今的主流文学世界,利用文学这个载体去探索权力的问题,这样的写法似乎已经过时了,太多作家只对探索自己的内心世界感兴趣。但阿特伍德从不避讳小说应该是一种探讨道德困境的方式。她认为自己的小说遵循的是维多利亚时期现实主义小说的传统,作家的任务就是让文学成为一面镜子,照出当下社会中潜在的危险趋势,从而唤起读者的警惕。尽管《使女的故事》是二十世纪八十年代的产物,但它却是那种能够不断与现实产生共鸣的作品。

在里根执政期间,低收入职业中的女性比率大幅上升,保障女性权益的法案被否决或削减预算,一些女人通过劝说其他女人回归家庭获得了不菲的收入。凯瑟琳·赫本成了备受推崇的女性形象,不是因为她出色的演技,而是她在伴侣身旁顺服的形象。当时最受欢迎的脱口秀节目公开抨击女性主义者,宣称超过三十岁的职业女性能找到老公就跟中了彩票一样幸运。这一切听来难道不耳熟吗?正是因为这样,《使女的故事》才会在每一个女性权益遭到侵害的时代不断引发反响。在阿特伍德看来,一切领域的公共生活都存在着流动的、无形的对抗,对女性和所有人都是如此,而写作就是她表述自我主张的方式。

好,最后我们再来回顾一下本期内容里的知识要点。

第一,《使女的故事》延续了我们熟悉的西方反乌托邦文学传统,同时,它也糅合了科幻小说的元素,不过阿特伍德更喜欢把自己的作品称为悬测小说,其本义是一个横跨科幻小说、幻想小说甚至恐怖小说的类别,而阿特伍德又赋予了它特别的涵义,认为它是一种“其中描写的一切都真的有可能发生”的科幻小说。

第二,小说采用了回旋曲一般的结构设置,不断回溯到以“黑夜”为主题的过去,读者仿佛也和主人公一样陷进一片凝滞沉重的黑暗,可它的叙事又是如此流畅、生动,渐次分明地勾勒出过去以及过去的过去之间的交错与重合。我们读到的是多种叙事声音的交叉和对抗,在这片“黑夜”的背景中产生回响的双关语、暗指、回忆、重述和文字游戏,共同构成了主人公所处的世界。

第三,阿特伍德从不避讳小说应该是一种探讨道德困境的方式。她认为自己的小说遵循的是维多利亚时期现实主义小说的传统,作家的任务就是让文学成为一面镜子,照出当下社会中潜在的危险趋势,从而唤起读者的警惕。尽管《使女的故事》是二十世纪八十年代的产物,但它却是那种能够不断与现实产生共鸣的作品。在阿特伍德看来,一切领域的公共生活都存在着流动的、无形的对抗,对女性和所有人都是如此,而写作就是她表述自我主张的方式。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.《使女的故事》延续了我们熟悉的西方反乌托邦文学传统,它也糅合了科幻小说、幻想小说甚至恐怖小说的元素,作者阿特伍德认为这是一种“其中描写的一切都真的有可能发生”的科幻小说。

2.小说采用了回旋曲一般的结构设置,又用流畅、生动的叙事,勾勒出过去以及过去的过去之间的交错与重合。

3.阿特伍德认为,作家的任务就是让文学成为一面镜子,照出当下社会中潜在的危险,唤起读者的警惕。