《伟大指挥家》 《读书》杂志社解读

《伟大指挥家》|《读书》杂志社解读

关于作者

勋伯格,《纽约时报》乐评人。他是美国最有名的古典音乐乐评人,也是第一位荣获普利策评论奖的乐评人。

关于本书

《伟大指挥家》分别写了十几个历史上著名的指挥家,从这些人的故事里,我们就能梳理出指挥家进化的历史。书里分析了各个国家、各个学派的伟大指挥家,他们的风格,他们诠释音乐的方式,还有更多音乐圈的逸闻趣事。这本书对古典音乐爱好者来说,可谓一本必备之书。

核心内容

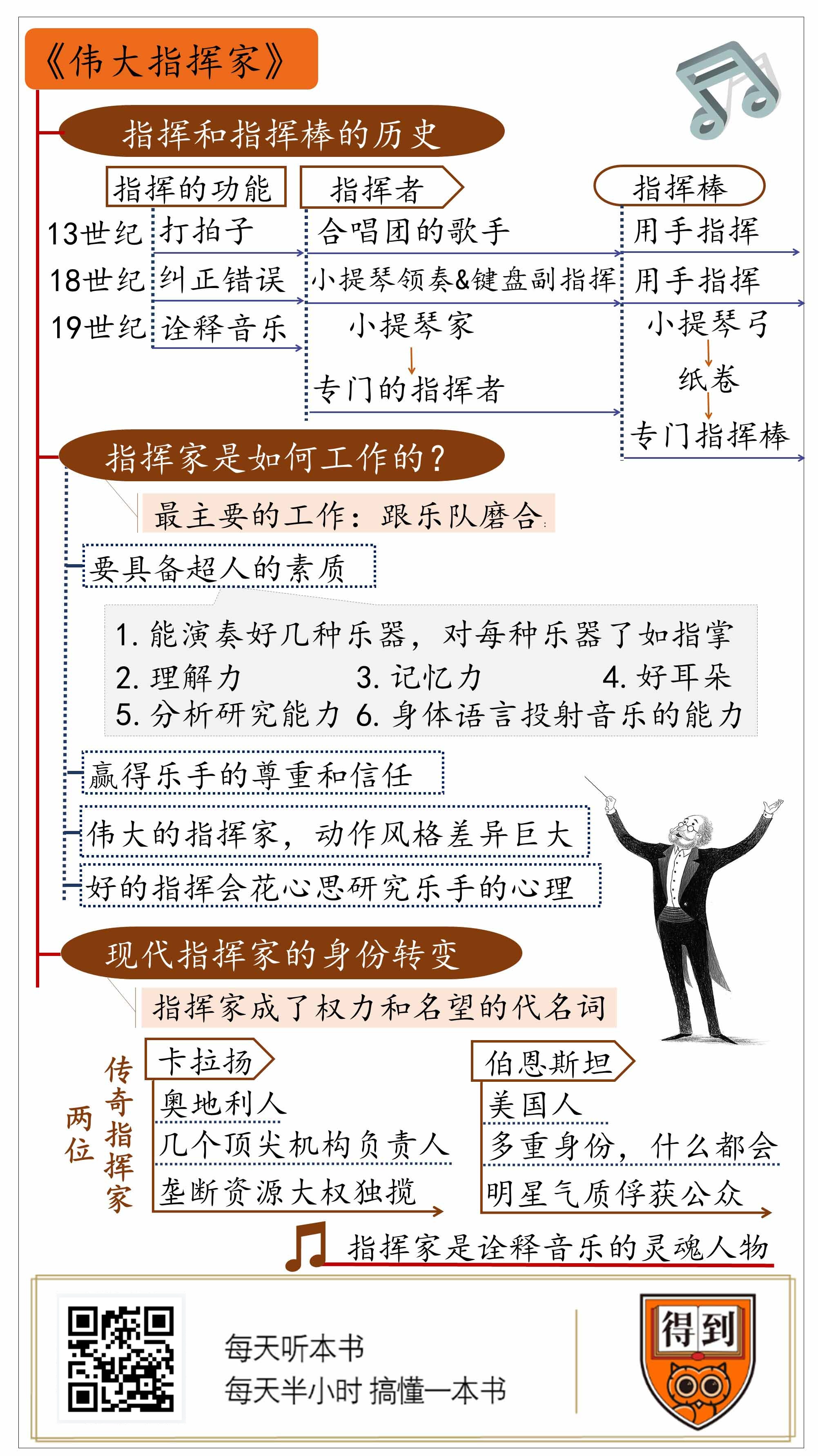

通过这本书你会了解到,指挥和指挥棒是如何诞生的。指挥的雏形,是一群人一起唱歌时需要有一个人打拍子控制节奏;随着音乐越来越复杂,乐团指挥到19世纪初越发重要。除此之外,你还能了解到指挥的工作是干什么的。合格的指挥家需要跟乐队充分磨合,除了过硬的音乐技术外,指挥还得是一位心理学大师及沟通大师。到了现代,指挥家的身份发生了重要的转变,这主要是卡拉扬和伯恩斯坦的功劳,使得指挥家在20世纪迅速成为音乐产业中权势和名利的代言。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的这本书叫做《伟大指挥家》。这本书的作者哈罗尔德·勋伯格曾经是《纽约时报》的首席乐评人,他会告诉你指挥家这个职业是怎么成为诠释音乐的灵魂人物的。

我们平时看交响音乐会,一定会注意到站在乐队前方的小台子上背对观众的一个人,他通常挥着一根小棒子,整个乐队都得听他的。这个人就是指挥。有的人会想,乐队都是有谱子的啊,干嘛还专门安排一个人来指挥呢?没有指挥,乐队自己能不能演出啊?你还别说,音乐史上真有过不少没人指挥的乐队,最有名的无指挥乐团是1922年在莫斯科成立的。理论上说,如果没人指挥,这个乐队里的所有成员都有同等的自由,相应的也有同等的责任,但是乐手之间肯定是有等级差异的,在实际操作中,每首乐曲开始前,其他乐手的眼光都会转向乐队首席,也就是位置离观众最近的第一小提琴手,等待他挥弓开始演奏。所以说,即使没有指挥,还是得有人来承担指挥的工作,只是差了一个名号而已。这背后的道理也不难理解,在群体合作的表演艺术中,必须有人出来领导,来整合一切。

话虽这么说,但是到今天,还是有人带着不信任的眼光看待指挥这个行当。作曲家和演奏家是最早表示不满的,他们会说:这些指挥们又不演奏,就是站在乐团前面挥着他们的小棍子,就这样他们还能赚钱,赚得还不少呢!如果没有乐团,他们一个人站在那儿,人家还会付他们钱吗?但是,不管别人如何质疑,没有什么能阻止指挥全面崛起。在今天,指挥对音乐的作用,比乐队里的其他人物都要大,报酬也最多。这也给这个职业招来了更大的质疑,指挥真的有那么大的作用吗?凭什么他们有那么高的地位,赚那么多的钱呢?

也许,目前的状态并不是公平合理的,但是它已经是难以改变的现实了。勋伯格的这本书就是在回答,这样看似不合理的现实是怎么发生的,为什么会发生。开始的时候我们说了,勋伯格是《纽约时报》的乐评人,而且是最有名的古典音乐乐评人。这个人工作效率超高,三十年里,他几乎每周要写五篇音乐评论外加一篇专栏,总量超过130万字。1971年,他成为第一位荣获普利策评论奖的乐评人。可以说,勋伯格就是乐评人的标杆。勋伯格能这么勤奋,是因为他对音乐的热爱。他说自己是世界上最幸运的人,研究乐谱、听音乐会、写稿,这些事对他来说不是工作,而是享受。他还开玩笑说,其实他应该给杂志社付钱才对啊,所以他每天早上会对东方三鞠躬,保佑好运不要结束。

在这本文集里,勋伯格其实没有直接回答前面提出的问题,而是分别写了十几个历史上著名的指挥家,但是从这些人的故事里,我们就能梳理出指挥家进化的历史。我会从三个方面来讲:第一,指挥和指挥棒是如何诞生的;第二,怎么才算一位合格的指挥家,指挥家该如何跟乐队磨合;第三,到了现代,指挥家的身份发生了怎样的转变。这里需要提醒你一下,勋伯格的这本书只写到上世纪60年代,像小泽征尔或者祖宾·梅塔这些今天有名的指挥家,那时候还是指挥界的新秀呢,里面提到的指挥家你可能也不太熟悉,不过我已经为你尽量做了简化,让你快速了解指挥家这个行业到底是干什么的。

下面我们就简要地介绍一下指挥和指挥棒的历史。

今天,指挥的首要功能是诠释音乐,也就是把自己对音乐的理解表达出来,但这是直到19世纪才有的现象。在那以前,指挥最主要的工作是打拍子,也就是一种让音乐稳步进行的真人节拍器。虽然历史上没有研究者明确说过,指挥的产生跟节奏有关,但是打拍子跟指挥的联系,应该没有人会怀疑吧?毕竟有音乐的地方就有节奏,有节奏就能引起人身体明显的反应。听众,无论是成人还是小孩,感受到节奏时都会自然地踮脚、摇晃身体、挥舞手臂。所以,当一群人聚在一起演奏或歌唱时,就需要有一个人让所有人都按照统一的节奏来,这就是指挥的雏形。

指挥成为一个具体工作,最早是在合唱团里。13世纪晚期的一本叫《论音乐》的乐理书里写到,指挥应该是歌手中的一位,而且必须了解他们要唱的歌曲。他用手打着拍子,告诉其他歌手应该什么时候停。如果有人唱错了,他会对这人耳语“你太响了”“太轻了”,这样就不会干扰到其他人。他如果发现其他人走调了,还得自己唱出声来纠正他们。到了15世纪,梵蒂冈的唱诗班也开始有专门的人来打拍子,来确保正确的速度,以免音乐冲得太快。在18世纪之前,这个现象还是很普遍的。那段时间,指挥的方式可以说是五花八门,有人用拳头指挥,有人用手指挥,甚至还有人是用头来指挥的。

后来,随着乐团的进化,这一类打拍子的指挥反而渐渐消失了,因为乐团觉得,不需要有这样一个人添乱,音乐也可以照样演好。直到一百多年后,指挥才重新出现,这是因为乐队中乐手之间的协作变得越来越复杂了。那个时候,乐团里有另外一个制度来解决协作问题,就是“分权领导制”。这个制度是18世纪开始有的。当时的法国人认为,既然乐队里大部分是弦乐,让一位弦乐乐手来领导乐团是理所当然的,所以“小提琴是天然的乐队领袖”。不过我们说了,这个制度是分权领导,所以还需要一个副指挥,他一般是负责键盘乐器的。副指挥会弹奏一些低音引导节奏,在双手空闲时也会帮忙打拍子。有时候乐手在错误的地方进入,他还得负责弹出正确的音来补救。不过,这两个人的工作跟现代的指挥还完全不是一个意思,他们的基本功能是纠正错误,而不是主动诠释。乐团演奏得对,他们就一起演奏,失控的时候才会跳出来发挥作用。当然了,失控的情况确实经常会发生。

但是,这个制度有一个天然的矛盾。你可以想象一下,如果这两个指挥意见不统一,这音乐估计就没法听了,所以,分权似乎不是很靠谱。到了19世纪,管弦乐团和合唱队规模愈加壮大,乐谱也更加复杂,分权也就越来越不好使了。比如,贝多芬的交响曲就相当复杂,如果只是靠乐队自动演奏,没有人指挥,根本演不下来。于是,人们意识到,乐团需要有一个专门的人来控制,指挥就回到了舞台上。

这个位子掌握的可是乐队的领导权,一开始的时候,指挥家想确立自己的地位可没那么容易。第一个把这件事搞成的人是个德国的小提琴家,他的名字叫路德维希·施波尔,是他给现代指挥铺平了道路。施波尔一开始是用小提琴弓指挥的,后来还用过纸卷,这在1810年可以说是前卫的举动。这个方法有两个好处,指挥变得容易了,也安静了。这点得到了当时人的赞叹,一位评论家写道:“施波尔先生用一个纸卷指挥,没有丝毫噪音,也没有丝毫妨碍他的沉着自若,绝对堪称优雅……”7年之后,施波尔终于迈出了最关键的一步:这一年,他在德国汉堡第一次使用了指挥棒。他在自传里说,一开始大家是拒绝的,但是现场效果超级好,乐手们可以看见清晰明确的拍子,乐团以非凡的力量和准确度演绎了这首熟悉的交响曲。观众们先是对新鲜事物感到吃惊,但是一乐章一结束,观众就以长长的掌声表达了赞许之情,指挥棒获得了决定性的成功。

从此,指挥棒就成了指挥家的标配。它一般是一根银色、锥形的细棍,一头有木柄,长20到30厘米,重量不超过30克。别看是根棍子,它已经足够满足一大票爱美的指挥摆 Pose 的需求。指挥家在装饰指挥棒这件事上,可以说是无所不用其极。有的指挥用黑檀木的指挥棒,两头镶象牙,需要手握住中段指挥;有的炫技型大师用珠光宝气的指挥棒,雕着金色圆环,两条烫金大蛇缠绕其间,蛇头上还各镶一块钻石。指挥棒成了指挥家的亲密伴侣,也成了他们之间最珍贵的信物。

这部分的最后,我们说一个大师的八卦。法国作曲家柏辽兹跟德国作曲家门德尔松都当过指挥家,有一次他们俩相遇,柏辽兹管门德尔松讨要一根指挥棒做纪念,门德尔松殷勤地要求对方也拿指挥棒来交换。不过,这个交换,门德尔松可是吃亏了。柏辽兹的指挥棒就是一根椴木的短棍,上面还带着树皮,他自己却吹牛说是厚重的橡木做的。门德尔松的指挥棒可是轻巧的鲸鱼骨做的,这个指挥棒不仅材质很高级,外面还包着白色的真皮,呼应指挥们标志性的白手套。顺便说一句,当时大部分指挥家在指挥时都戴白手套,你应该也见过这样的指挥,这个习惯一直持续到20世纪。

接着我们来讲第二个部分,指挥家是怎么工作的。指挥家最主要的工作就是跟乐队磨合,想要把上百号每个都很有个性的乐手搞定,让乐团演奏达到最好的效果,这个人得具备超人的素质。我从书里总结了一下,觉得至少有以下六点:

首先是基础素质。跟任何音乐家一样,对指挥家来说,光是做些基础训练就已经足够复杂了,一个合格的指挥必须能够演奏好几种乐器,还要对乐队中的每一种乐器了如指掌。

其次是理解力。指挥家读谱时,必须得像会计读账本一样,读出乐谱上各种乐器的每一次进入,而且,必须消化乐曲的结构和意义,并决定作曲家想要什么样的效果,然后才能想办法刺激乐手们达到这种效果。

第三是记忆力。他得准备足够多的拿手曲目,以备不时之需,包括所有的常演曲目和大量非常演曲目,所以指挥肯定要记忆力超群。更困难的是,他们的记忆力还不能退化,因为还得应付那些更复杂的当代新作呢。

第四是好耳朵。指挥的听力当然差不了,在众声喧闹中他得找得到那个错音,所以他必须得拥有绝对音感。这是一种特殊的天赋,就是靠耳朵就能听出来这个音的绝对音高是什么。

前面四点都还只是音乐领域之内的能力,除此之外,指挥家还要做好研究、管理等等工作,所以第五个就是分析研究的能力。他必须能够作曲、配器、分析乐谱,也要时刻关注音乐学研究的最新发展,特别是关于演出实践的内容。他必须掌握安排节目单的诀窍,既要能走在艺术前沿,又不要疏远群众。

第六,除了大象般的心理素质外,他还要有一种神秘的投射能力,也就是说他能用身体语言,把音乐的个性直接传递给乐团,直接传递给身后的每一位观众。所有的伟大指挥家都有这种非凡的投射力,少了这点,指挥的音乐生产就不那么顺利。观众们必然为炽热的信仰所包裹,他们相信指挥的交流力量。

当然也有人以为这很容易:怎么了,他们不就是站在那里挥挥棒子吗?如果一个指挥家具有了以上六种素质,他就应该有能力让乐团听命于自己的意志,跟乐团融为一体。但是,这也只是具备了基础的条件而已,这个工作可不是一朝一夕能完成的,指挥和乐队之间彼此熟悉、磨合的过程往往需要好几年。

想驾驭一个有经验的乐队,就像驯服一匹宝马。乐队稍稍接触,就知道这个新指挥有几斤几两,他是真诚还是虚伪,是不是在例行公事,是不是伟大的音乐家,性格好不好,是不是足够强势等等。乐手们会用各种残忍的方法考验指挥,他们会无视他的指示,质疑他的拍子,在乐谱里加上错音,把正确的音符奏高八度或低八度,颠倒平衡。如果指挥要求他们紧跟自己,他们会尊重他;但如果他没有注意到错误,他们也心知肚明。一旦失去乐手的尊重,指挥可就惨了。大家都爱说某个可怜的倒霉蛋的故事,他有钱却没天分,花钱当上了指挥,却指挥得一团糟,定音鼓鼓手终于忍无可忍,敲出一声震天巨响,然后一脸嫌弃地扔掉了鼓棒,指挥四处张望,还搞不清是哪里出了问题。对土豪票友来说,买下一个乐团的费用很清楚,但要赢得乐手的尊重和信任可没那么容易,要付出的代价永远是个未知数。

指挥家在台上很光鲜,不过他们工作的主场其实是排练场,他们会在排练场带着乐队反复打磨细节。可怕的是,有的指挥会在现场演出的时候临场发挥,让之前辛苦排练的结果付诸东流,这经常会让乐手很不高兴。那指挥家为什么要这么干呢?他们有各种各样的理由,可能是来感觉了,突然就想用新的拍子、新的速度,不过也可能只是忘了而已,这会让乐队非常抓狂。好在,大部分时候,指挥在音乐会上还是严格按照排练来,只是会增加一些挤眉弄眼的夸张姿势,这也时常让乐手们窃笑不已。有很多指挥,只要他们一穿上白礼服戴上白领结,就会把排练时的动作加剧十倍。伟大的指挥家,他们的动作风格往往差异很大。有雕塑型的指挥,他几乎是纹丝不动地站着,用极小的动作移动指挥棒的尖部;有舞蹈型的,他们会用无限大的幅度抽动空气,臀、腿、臂、肩并用,甚至直接挑战重力,离开地面;也有些指挥不用指挥棒,他们直接用手指挥,配合抽搐、颤抖、踮高脚跟。

乐团最讨厌的指挥是什么样的呢?那肯定是哲学家型的指挥。据说,德国指挥或者在德国接受音乐训练的指挥就特别喜欢讲解、分析。这是一种危险的实践,很少有人能全身而退。越好的乐团,乐手也越优秀,也就越痛恨说教。我们再来讲一个故事,德国学派有一位指挥巨匠叫克伦佩勒,这个人身高一米九三,在台上绝对是俯视乐团,很有权威感。有一次,克伦佩勒在纽约爱乐排练,要给乐手们讲一首贝多芬交响曲,他不厌其详地给乐手们讲解这首曲子意义如何、象征如何,它在时间和空间中的地位,时代精神和协调的重要性等等。时间一点一点过去,下面的乐手实在忍不住了,乐队里的双簧管乐手挺身而出,粗鲁地打断了克伦佩勒:“老大,你说得太多啦。”这对于克伦佩勒来说,可是很大的羞辱。这个故事并不是一个特例,这类故事通常还有一个更通行的版本,就是乐队首席会打断指挥的演讲:“您只要告诉我们,您要我们拉得轻一点还是响一点,就成了。”

那么,好的指挥会怎么做呢?他们会花心思研究乐手的心理,比如有“催眠魔法师”之称的匈牙利指挥尼基什,他有一个挺有意思的结论:乐手的心理取决于他演奏的乐器。单簧管手容易多愁善感,对他们说话时必须无限温柔;小提琴或者任何高音铜管乐器都很镇静,而且有幽默感,所以跟他们说话时带点儿幽默感最好,哪怕粗鲁些也无妨;双簧管和巴松则不同,他们得用一种特殊的方式朝狭小的簧片吹气,先把大量气体聚集在胸腔,然后小心而缓慢地释放出来,这使得血液上升到大脑,让他们变得很容易紧张,所以对他们说话必须万分圆滑。尼基什用自己的小窍门驾驭乐队的时候,大概会不动声色,不过心里,估计也会有些小小的得意吧。

说完了指挥家的工作,最后我们来看看现代指挥家的身份转变。

你发现了吧,能当指挥家的人,可都得是绝顶聪明、天赋异禀,他们是乐队的灵魂人物。到了20世纪,指挥家在古典音乐界的地位,迅速超过了创作者、演奏者,成为了音乐产业的绝对核心。这里不得不提两位指挥神话的缔造者,卡拉扬和伯恩斯坦。他俩的性格、经历、风格截然不同,但他们分别用自己的方式,把指挥这个职业推上了历史巅峰。

卡拉扬是奥地利人,他是二战后欧洲最引人注目的指挥。即便你不听古典音乐,估计也在图片或者电视上见过他指挥的身姿。卡拉扬实在是太能干了,他同时是几个顶尖音乐机构的负责人,我们来说一下它们的名字,你可以感受一下他有多牛:维也纳国家歌剧院、柏林爱乐乐团、萨尔茨堡音乐节。不止如此,他还兼任了米兰斯卡拉歌剧院和伦敦爱乐乐团的首席指挥。有个广为人知的笑话,有一次卡拉扬钻进一辆出租车,司机问:“去哪里?”他回答:“无所谓。我在任何地方都有事情要办。”因为卡拉扬垄断了几乎所有重要的音乐资源,他自然而然拥有了超级议价能力,没有单个机构敢跟他对抗,他索取高额酬金,把指挥身价一路推高。如今开一场音乐会,请一位著名指挥的费用,可能等同于乐团一百来位乐手薪酬的总和。

再来看看伯恩斯坦,他是迄今为止美国最重要的指挥。人们称他是文艺复兴人,因为他跟达·芬奇一样,好像什么都会,什么都能干好。他的身份有指挥、严肃音乐作曲家、音乐剧作曲家、钢琴家、教育家、作家、诗人、电视红人。他年轻时面容英俊,堪比电影明星,是个一夜成名的奇迹小子,美国精神的代言。他幸运地搭上了电视时代的顺风车,他的古典音乐教育节目有数百万观众,他们都觉得他在音乐领域无所不知。媒体上写他的文字数以百万计,在美国音乐舞台上从来没有人像伯恩斯坦那么出名。可以说,伯恩斯坦是所有当代指挥中最懂得舞台表演的,他尤其擅长紧握拳头,转动臀部、髋部猛推,这种悬浮效果让他就像是打败了重力一样翱翔在空中,给人一种向上猛冲的感觉。纽约名媛去看他的现场音乐会一定要坐在最前排,哪怕前排并不是音响最佳的选择,只为了近距离欣赏他的俊脸和美臀。他在台上大汗淋漓,一众名媛们坐在台下脸红心跳。

卡拉扬以垄断资源大权独揽,伯恩斯坦以明星气质俘获公众,从此,指挥家成了权力和名望的代名词,大师神话至今笼罩古典乐坛。

说到这,《伟大指挥家》的内容就跟你介绍得差不多了。在本期音频中,我们了解了指挥家这个金字塔尖的职业,下面我们来总结一下。

指挥的雏形,是一群人一起唱歌时需要有一个人提示开始,并且打拍子控制节奏。随着音乐的发展和乐团的进化,在18世纪到19世纪初叶之间的一百多年时间里,小提琴领奏和键盘副指挥的分权领导制非常普遍。19世纪初,随着音乐越来越复杂,分权领导制又时常造成混乱,不再适应时代潮流,施波尔用指挥棒取得了巨大成功,为现代指挥铺平了道路。指挥家除了自己要会演奏多种重要乐器、熟悉所有乐器、懂作曲、听力一流、熟悉海量演出曲目等技术指标之外,还得是一位心理学大师及沟通大师。交响乐团里一百多号乐手们各有各的性格,要让他们同时听话可不是件容易事,何况还经常有人爱调皮捣乱,所以,指挥家必须是绝顶聪明的人。指挥家这个职业在20世纪迅速成为音乐产业中的权势和名利代言,主要是卡拉扬和伯恩斯坦的功劳。

《伟大指挥家》这本书的内容当然不止如此,勋伯格在书里分析了各个国家、各个学派的伟大指挥家,他们的风格,他们诠释音乐的方式,当然还有更多音乐圈的逸闻趣事。对古典音乐有兴趣的话,建议你也可以买一本电子书,没事读上一段,一定会让你对古典音乐有更多了解。

撰稿:《读书》杂志社 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.指挥的雏形,是一群人一起唱歌时需要有一个人提示开始,并且打拍子控制节奏。

2.施波尔用指挥棒取得了巨大成功,为现代指挥铺平了道路。

3.挥家这个职业在20世纪迅速成为音乐产业中的权势和名利代言,主要是卡拉扬和伯恩斯坦的功劳。